- Kino

forum_C: TV-TIPP – „If Only You Could See What I’ve Seen With Your Eyes“. „Blade Runner“ von Ridley Scott

Sonntag, 8.10, arte, 20:15

Freitag, 13.10, arte, 00:30

Donnerstag, 14.10, ORF, 23:00

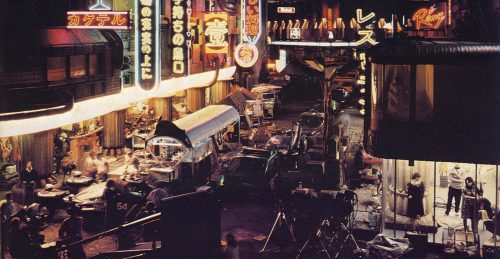

Wir hören ein dumpfes Grollen, das von Synthesizerklängen abgelöst wird, dann sehen wir aufflammende Feuerfontänen über dem glitzernden Lichtermeer einer Großstadt – da ist Vertrautes und doch erheblich Befremdliches am Los Angeles des Jahres 2019. In dieser Zeit nämlich ist Ridley Scotts dritter Kinofilm Blade Runner aus dem Jahr 1982 angesetzt. Basierend auf Philip K. Dicks Roman Do Androids Dream of Electric Sheep? zeichnet der Film eine düstere Zukunftsvision einer dystopischen Gesellschaft, in der die Unterschiede zwischen natürlichem und künstlichem Leben sich zunehmend auflösen.

Blade Runner (DR)

Schon immer beschäftigte sich das Genre der Science-Fiction mit dem Themenfeld des „künstlichen Menschen“ als eine Form des Prometheus-Komplexes, der die Missachtung einer natürlichen Ordnung impliziert; der Mensch erhebt sich zu einem Schöpfergott, was nicht selten – wie in einer Wiederholung der Genesis – Probleme nach sich zieht. So auch in Blade Runner: Die Tyrell Corporation hat zur Kolonisierung ferner Planeten die dem Menschen in vielerlei Hinsicht überlegenen, organischen „Replikanten“ erschaffen, die sogar in der Lage sind Emotionen zu entwickeln. Um einer möglichen Bedrohung vorzubeugen, ist deren Lebensdauer auf vier Jahre limitiert. Special-Detective Rick Deckard, ein sogenannter „Blade Runner“, soll vier dieser verbotenerweise auf die Erde zurückgekehrten Replikanten ausfindig machen und liquidieren. Während seiner Mission beginnt er die „menschlichen“ Gefühle der künstlichen Wesen zu schätzen und bekommt Zweifel an seinem Auftrag …

Der Film bezieht seinen besonderen Reiz daraus, dass er seine oberflächliche Polarität von Gut und Böse subversiv unterläuft. Es bleibt nicht beim simplen Oppositionsschema von Mensch und Replikant, vielmehr setzt der Film, ganz der Vorlage entsprechend, auf die Verwischung der Grenzen; die Übergänge zwischen beiden Seiten sind fließend und die Gegenüberstellung wird somit als fragwürdig markiert, ja: Die Replikanten werden zum positiven Gegenentwurf. Die Menschen, die unbarmherzig Jagd auf die Replikanten machen, wirken mitunter gefühlsloser als deren Schöpfung. Die Replikanten hingegen zeigen immer mehr ihre Emotionsfähigkeit – nirgendwo zeigt sich dies deutlicher als im finalen Showdown.

Mit seiner Tendenz die bewährten Regeln konventionellen Erzählkinos spielerisch zu bereichern, steht Blade Runner gewissermaßen als Auftaktfilm für die postmoderne Bewegung im amerikanischen Kino der 80er Jahre: Das Spiel mit Versatzstücken ist vielfältig; zitiert wird aus allen Bereichen und so wird gerade aus kultur- und geisteswissenschaftlicher Perspektive reichlich Fundus geboten. Der Film behandelt philosophische Konzepte, stellt die Frage nach dem Menschsein und der Echtheit des Lebens in einer Welt, die längst perfekte Klone erschaffen kann, rückt aber auch die Kritik an der Unzuverlässigkeit menschlicher Wahrnehmung (sogar im Namen Deckard will man eine Anspielung auf den französischen Philosophen René Descartes sehen, den Begründer des methodischen Zweifels) in den Mittelpunkt.

Zudem gewinnt der Film eine religiöse Dimension in der Aufarbeitung biblischer Motive: Der Schöpfermythos ist unentwegt präsent und artikuliert sich im Motiv der Augen, die ja als das „Tor zur Seele“ gelten: So zeigt die dritte Einstellung des Films in Detailaufnahme eine menschliche Iris und auch die Augen der Replikanten dienen aufgrund ihres metallischen Glanzes als Mittel zur Entlarvung. Werden die Augen anfangs noch als eine Unvollkommenheit der Schöpfung gewertet, so erfahren sie im Laufe des Films eine Umdeutung: Humanität und Identität sind nicht mehr einem objektiv prüfbaren Sachverhalt unterlegen, sondern nur noch subjektiv und über Intuition erfassbar. „If only you could see what I’ve seen with your eyes“ sagt da etwa der Replikant Roy zum Hersteller seiner Augen – mithin werden sie ebenso zum Zeichen der menschlichen Hybris und des verfehlten Glaubens an unendliche Erkenntnisfähigkeit. Bei der Ermordung des „Schöpfervaters“ Tyrell werden diesem bezeichnenderweise vom Replikanten Roy Batty die Augen eingedrückt. Entsprechend ist es Roy, der „Sohn“, der sich – in Analogie zur Christus-Figur – die Hände durchbohrt, bevor eine weiße Taube aus seiner Hand aufsteigt und in den Himmel davonfliegt.

Vor allem aber sind die Anleihen an die Kriminalfilme des amerikanischen Film noir der 40er und 50er Jahre offensichtlich: Das finstere, überfüllte Los Angeles, das mit seinen verrottenden Maschinenteilen bei ewiger Nacht und Regen wie eine Unterwelt anmutet, erinnert an das Großstadtmilieu jener Krimis. Das Voice Over Deckards, der als desillusionierter Einzelgänger im Trenchcoat die hard boiled Detektivfigur jener Krimis wieder aufleben lässt, wird als entsprechendes Stilmittel ebenso eingesetzt, wie die low key Beleuchtung, die harte Kontraste erzeugt – und mit der Replikantin Rachael ist sogar eine moderne femme fatale vorhanden.

Im Kino war der Erfolg des Films bescheiden, die Kritik sah ihn als mäßigen Genrefilm an und übersah dabei den Umstand, dass sich darin der kalte, distanzierte Realismus der 80er Jahre wiederspiegelte. Über die Vermarktung von VHS und Laserdisk konnte er jedoch besonders unter Science-Fiction-Fans Kultstatus erlangen und stieg so allmählich zum Klassiker auf. Aufgrund seiner Vermischung von Science-Fiction und Neo-Noir-Elementen, sowie der darin verwobenen existenzialistischen Note ist Blade Runner, nicht zuletzt wegen des futuristischen Produktions- und Sounddesigns (insbesondere der experimentellen Filmmusik von Vangelis) ein optisch sowie akustisch äußerst kunstvoller und herausragender Science-Fiction Film, der heute mit Meilensteinen des Genres, man denke an Fritz Langs Metropolis (D, 1927), auf eine Stufe gesetzt wird.

Mit Blade Runner 2049 von Regisseur Denis Villeneuve läuft am 4. Oktober die Fortsetzung dieses Kultfilms in den Kinos an, neben Harrison Ford ist diesmal Ryan Gosling mit von der Partie.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!