(Yves Steichen) Zeitweilig dachte man, er sei so unzerstörbar und unsterblich wie die Figuren, die er auf der großen Leinwand verkörperte – sei es als britischer Agent James Bond im Geheimdienst Ihrer Majestät oder als ägyptisch-spanischer Edelmann Ramírez, den es in die schottischen Highlands des 16. Jahrhunderts verschlug. Doch wie in dem Fantasyfilm Highlander (Russell Mulcahy, 1986) erwies sich diese Unsterblichkeit letzten Endes als Illusion: Wie gestern bekannt wurde, verstarb der große schottische Schauspieler Sir Sean Connery auf den Bahamas, seiner Wahlheimat, wenige Monate nach seinem 90. Geburtstag.

(c) Universal Pictures

Ob als gewiefter, aufgeklärter Franziskanermönch (und Detektiv) William von Baskerville in Le Nom de la Rose (Jean-Jacques Annaud, 1986), als einfacher Straßenpolizist im Kampf gegen Al Capone und die organisierte Kriminalität in The Untouchables (Brian de Palma, 1987), als kauziger, aber weiser Vater von Indiana Jones (Indiana Jones and the Last Crusade, Steven Spielberg, 1989) oder als besonnener sowjetischer U-Boot-Kapitän Marko Ramius in The Hunt for Red October (John McTiernan, 1990) – Sean Connery verlieh nahezu jeder Figur, die er spielte, Format, Größe, Wiedererkennungswert und damit einen dauerhaften Platz in der Filmgeschichte.

Charakteristisch für sein Schauspiel waren dabei stets sein ausgesprochener Charme (1989 wurde er zum „Sexiest Man Alive“, 1999 zum „Sexiest Man of the Century“ gekürt), seine Hintersinnigkeit und sein schelmisches, oft (selbst)ironisches Lachen.

Goldfinger (c) Universal Pictures

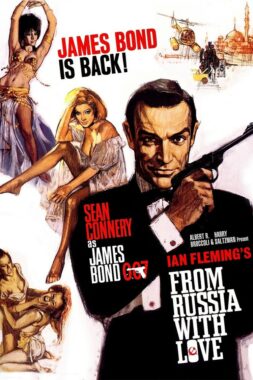

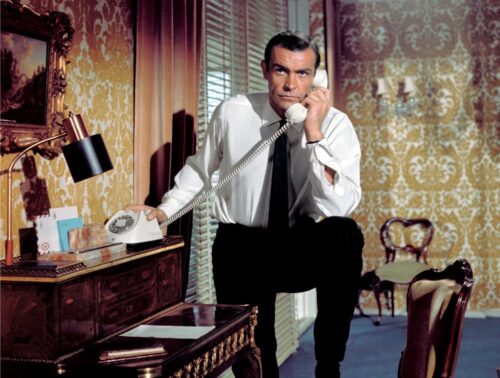

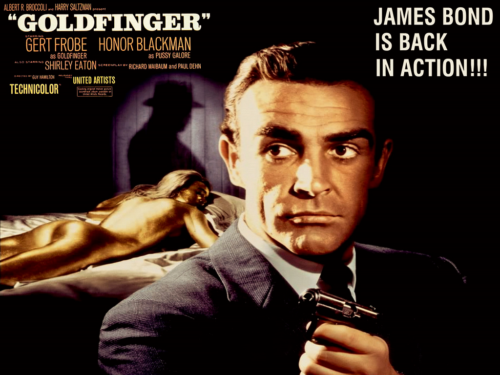

Veritable Anerkennung als Charakterdarsteller erfuhr er erst spät, in den achtziger Jahren. Maßgeblichen Anteil daran hatte jene Rolle, die für Connery stets Fluch und Segen gleichermaßen bedeutete und sein öffentliches Image auf Jahrzehnte prägte: Die des britischen Geheimagenten 007, den er zunächst von 1962 bis 1967 verkörperte, und anschließend (nach einem kurzen Gastspiel von George Lazenby) noch einmal 1971 (Diamonds Are Forever, Guy Hamilton) und 1983 (Never Say Never Again, Irvin Kershner – ein inoffizieller Bond-Film, der durch einen Rechtsstreit um die Romanvorlage Thunderball überhaupt erst möglich wurde).

Dabei passte die von Ian Fleming (1908-1964) erdachte Romanfigur mit ihren gehobenen, snobistischen Zügen so gar nicht zu Connerys eigener Vita. 1930 in Edinburgh als Arbeiterkind geboren (der Vater arbeitete als Fernfahrer, die Mutter als Reinigungskraft), wuchs er in ärmlichen Verhältnissen auf und wurde bereits früh berufstätig. Milchmann, Baggerfahrer, Kutscher, Möbel- und Sargpolierer waren nur einige der beruflichen Stationen, die er durchlief, bevor er sich auf das Gewichtheben und Bodybuilding konzentrierte – und auch als Aktmodell arbeitete. Seit Mitte der fünfziger Jahre widmete er sich der Schauspielerei und übernahm kleinere Rollen in Kino-, Theater- und TV-Produktionen (u.a. in The Longest Day, 1962).

Dr. No (c) Universal Pictures

1962 wählten die Produzenten Albert R. Broccoli und Harry Saltzman den seinerzeit noch quasi unbekannten Connery für die erste filmische Adaptation von Flemings Romanserie aus, Dr. No (Regie: Terence Young). Der Rest ist (wie man so schön sagt) Geschichte: Connery, der Ur-Bond, eignete sich die Rolle des Geheimagenten regelrecht an und drückte ihr seinen eigenen, unverwechselbaren Stempel auf.

In Dr. No, aber auch in From Russia with Love (Terence Young, 1963), Goldfinger (Guy Hamilton, 1964), Thunderball (Terence Young, 1965) und You Only Live Twice (Lewis Gilbert, 1967) spielte er den britischen Doppelnullagenten mit einer komplexen und bis heute unerreichten Mischung aus physischer Präsenz, athletischer Eleganz, Coolness, aber auch viriler, gewalttätiger Maskulinität, zynischem Humor (den Tod eines auf ihn angesetzten Killers, den Bond mittels eines in eine Badewanne geworfenen Föhns umbrachte, kommentierte er in Goldfinger trocken mit „Shocking…“) und kalter Verachtung für jene mondäne High Society-Welt, in der er sich – wie seine Widersacher – bewegte. Seine physische Attraktivität stand dabei auch immer in krassem Gegensatz zur körperlichen wie moralischen Deformierung seiner Gegner und ihrer teils bis ins Absurde übersteigerten Machtansprüche (z.B. Blofeld).

From Russia With Love (c) Universal Pictures

Connerys Performanz gab der literarischen 007-Figur ein Gesicht, Physis, Format und Konturen – er machte den Geheimagenten damit nicht nur zu einer weltweiten, generationenübergreifenden Identifikationsfigur für das Publikum, sondern avancierte auch zum Maßstab, an dem sich sämtliche späteren filmischen Verkörperungen der Bond-Figur orientierten.

Connerys Bond, den auch die Zwangskastration per Laserstrahl (ebenfalls in Goldfinger) nur geringfügig aus dem Konzept bringen konnte, kam nicht, wie später etwa Roger Moore, um zu spielen, sondern um zu töten und zu gewinnen. Ein Umstand, der sich auch auf seinen filmischen Umgang mit Frauenfiguren übertrug, wie etwa die implizit lesbische Pilotin Pussy Galore, gespielt von Honor Blackman, die während eines Judokampfes von Bonds männlichen Vorzügen „überzeugt“ werden muss. Sicher mag diese aus heutiger Sicht rücksichtslose Virilität der literarischen Vorlage und dem Zeitgeist geschuldet sein, doch sie ist eben auch Teil des Mythos 007, wie er in den sechziger Jahren geschaffen und seitdem fleißig reproduziert wurde. 1965, als die Bond-Mania ihren ersten Höhepunkt erreichte, brachte Connery selbst im „Herrenmagazin“ Playboy die Popularität von James Bond auf den Punkt: „Bond, you see, is a kind of present-day survival kit. Men would like to imitate him – or at least his success – and women are excited by him.“

Dr. No (c) Universal Pictures

Auf persönlicher Ebene war die Rolle des 007 für Connery Segen und Fluch zugleich. Auf der einen Seite verhalf sie ihm zu weltweitem Ruhm und Reichtum, machte ihn zur Ikone und zum Sex-Symbol, auf der anderen Seite erschwerte sie ihm (wie auch allen seinen Nachfolgern) den Schritt hin zum akzeptierten und etablierten Charakterdarsteller. Dabei zeigte sich diese Hassliebe zu jener Filmfigur, die ihm den Durchbruch bescherte, vergleichsweise früh: Bereits 1965, in Thunderball, und noch deutlicher zwei Jahre später in You Only Live Twice, zeichnete sich in seinem Spiel eine gewisse Routine und Unlust ab – Connery hatte genug von Bonds Mätzchen, den langen Dreharbeiten von bis zu sechs Monaten, und den aus seiner Sicht fehlenden schauspielerischen Herausforderungen. Zwei Mal warf er in der Folge das Handtuch, zwei Mal kehrte er zu seiner Paraderolle zurück (auch, weil jedes Mal die Gage überzeugend war) – in dem ziemlich irrwitzigen Diamonds Are Forever ließ er sich immerhin, schön selbstreflexiv, von zwei jungen Frauen namens Bambi und Thumper vermöbeln und in den Swimmingpool schmeißen.

(c) Universal Pictures

Mit Roger Moore in der Titelrolle (1973-1985) wurde die Bond-Reihe lustiger, selbstironischer, etwas feministischer – und damit auf ein jüngeres Zielpublikum ausgerichtet. Connery, der bereits in den sechziger Jahren u.a. mit Hitchcock (Marnie, 1964) und Sidney Lumet (The Hill, 1965) drehte, suchte seit den siebziger Jahren neue schauspielerische Herausforderungen und drehte unablässig, so u.a. Zardoz und Murder on the Orient Express, beide 1974, Robin and Marian, 1976, A Bridge Too Far, 1977 und Outland, 1981 … – um nur einige, wenige Beispiele aus seiner fast 100 Produktionen umfassenden Filmographie zu nennen. Seine einzige (!) Oscar-Auszeichnung erhielt er für seine Nebenrolle in Brian de Palmas Krimiepos The Untouchables.

Im Jahr 2004 zog er sich, so heißt es jedenfalls, nach der enttäuschenden Erfahrung mit der Comicbuch-Adaptation The League of Extraordinary Gentlemen (Regie: Stephen Norrington) aus dem aktiven Filmgeschäft und auch größtenteils aus der Öffentlichkeit zurück; zu Wort meldete sich der streitbare und unbequeme Schotte, der vorzugsweise im Kilt auftrat, aber noch, wenn er sich bspw. für die politische Unabhängigkeit Schottlands stark machte.

Mit seinem Ableben verlässt nun ein – im wahrsten Sinne des Wortes – Jahrhundertschauspieler endgültig die ganz große Bühne.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!