Über das Verhältnis von Mensch und Technologie im Kino

Die Märzausgabe des forum (Nr. 415) ist dem Thema Digitalisierungswahn gewidmet. Im Vorfeld der Ausgabe befasst sich dieser forum_C-Beitrag mit zwei Spielarten dystopischer Zukunftsvisionen, in denen das Verhältnis von Mensch und Technologie im Mittelpunkt steht.

Androiden, Roboter, gentechnische Eingriffe in die Evolution von Mensch und Tier, oder künstlich erschaffene Kreaturen wie Frankensteins Monster aus der Adaptation von Mary Shelleys gleichnamigem Roman – seit ihren Anfangstagen brachte die Kinogeschichte eine Vielzahl an Filmen hervor, die das widersprüchliche Verhältnis zwischen Mensch und Wissenschaft bzw. Technologie thematisierten und hinterfragten.

Der Anbruch des Digitalen Zeitalters seit den 1970er Jahren – also die zunehmende Durchdringung und Automatisierung sämtlicher Bereiche des täglichen Lebens durch Digitaltechnik, wie digitale Schaltkreise, die Entwicklung immer leistungsfähigerer Mikroprozessoren zur Verarbeitung und Speicherung von Datenströmen, Molekularbiologie, Robotik oder die digitale Verflechtung der Welt durch Rechennetzwerke und das Internet – hat zu gewaltigen Umbruchsbewegungen in Wissenschaft, Industrie und Gesellschaft geführt, die das ohnehin ambivalente Verhältnis zwischen Ethik und Fortschritt, zwischen Können und Sollen (bzw. Dürfen), um einige Facetten erweitert haben.

Diskutiert werden diese neuen schöpferischen Möglichkeiten seit einigen Jahren unter dem Schlagwort des Transhumanismus – eine nicht unumstrittene wissenschaftlich-philosophische Denkrichtung aus den 1930er Jahren, deren oberstes Ziel es ist, mittels technologischer Verfahren und aktiver Eingriffe die Grenzen der Biologie und des Menschseins zu überwinden, und den Menschen in allen erdenklichen Hinsichten zu optimieren oder komplett nach bestimmten Wunschkriterien zu erschaffen: Intelligenter, attraktiver, gesünder, stärker, glücklicher, unsterblich. Befürworter*innen der trans- oder posthumanistischen Strömung sprechen von einer „moralischen Verpflichtung zum Fortschritt“ im Interesse der Menschheit (der Philosoph und Futurist Max More), Kritiker*innen hingegen von einer gefährlichen, mitunter gruseligen Mythologie, die die conditio humana in ihren Grundwerten erschüttert, elementare Tabus bricht und nicht von ungefähr an die Auslöschung „lebensunwerten Lebens“ durch die Nationalsozialisten erinnert.

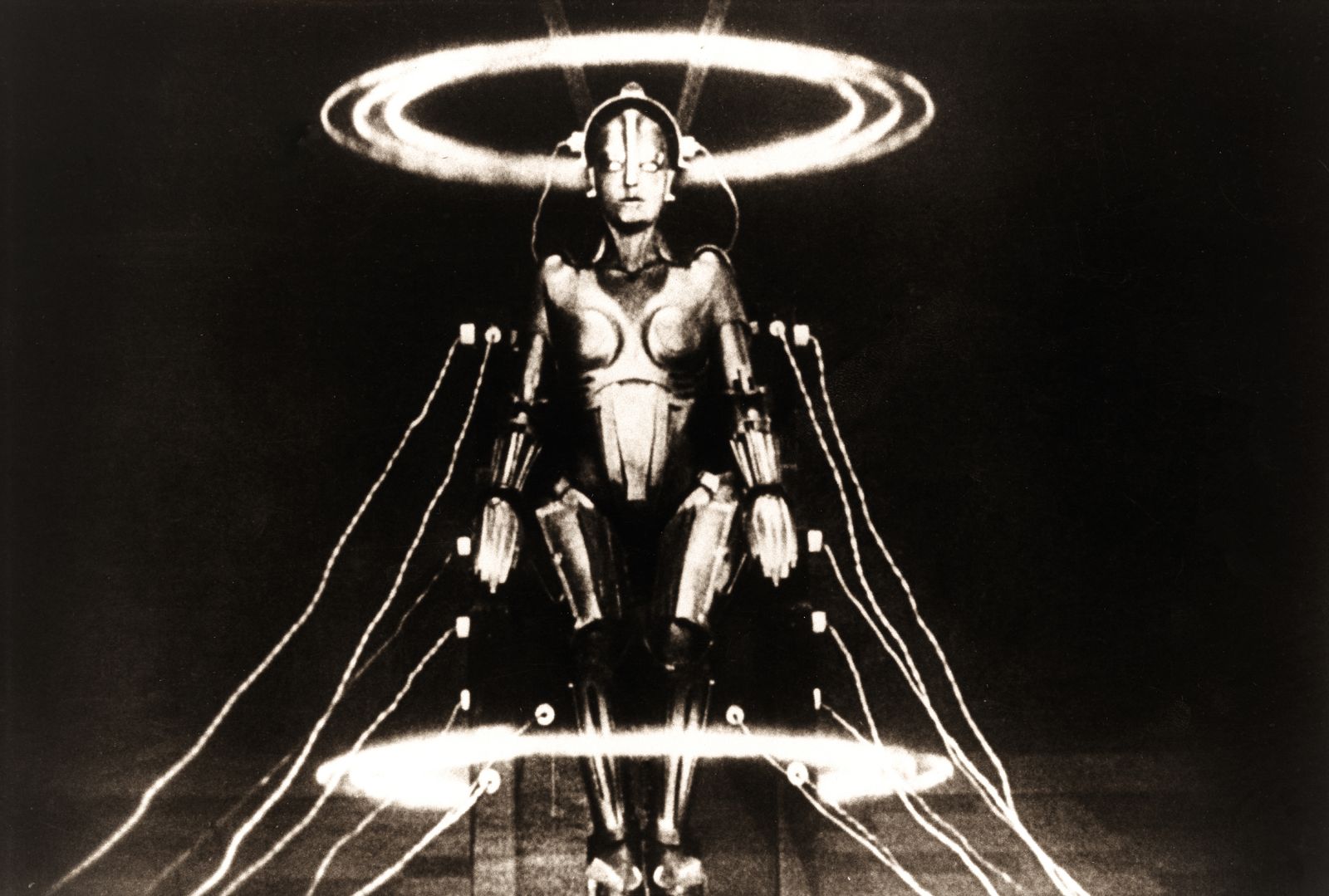

Seit Metropolis (Fritz Lang, 1927) und Frankenstein (James Whale, 1931) haben sich unzählige Filme, zumeist aus dem Bereich der dystopischen Science-Fiction, mehr oder weniger explizit mit transhumanistischen Ideen befasst, von der Schöpfung humanoider Mensch-/Maschinen-Wesen bis zu biologisch optimierten Zukunftsgesellschaften. Die Filmproduktionen beweg(t)en sich dabei nicht selten in einem zwiespältigen Spannungsverhältnis zwischen Faszination für die im Film dargestellten (digital-)technologischen Errungenschaften und Möglichkeiten auf der einen Seite, und ihrem Bedrohungspotenzial auf der anderen; bei den allermeisten diese Filme überwiegt(e) letztlich doch das Mahnende, die Warnung vor dem, was in der Realität bereits (theoretisch) möglich ist, und in der nahen oder fernen Zukunft zur Norm werden könnte: Ist das wirklich die Zukunft, die wir wollen?

Die Märzausgabe des forum (Nr. 415) ist dem Thema Digitalisierungswahn gewidmet. Im Vorfeld der kommenden Ausgabe befasst sich dieser forum_C-Beitrag überblicksweise mit zwei, sich zum Teil überschneidenden, Spielarten dystopischer Zukunftsvisionen, in denen transhumanistische Motive verarbeitet werden, und somit das Verhältnis von Mensch und (digitaler) Technologie im Mittelpunkt steht: Eingriffe in den genetischen Code von Lebewesen sowie die Schaffung künstlicher Menschen.

Die Entzauberung des Menschen

Im Juli 1996 gelang es erstmals, ein Tier, das Schaf Dolly, in einem Klonierungsverfahren zu zeugen – ein Meilenstein in der Geschichte der Molekularbiologie, die sich mit der Analyse der Struktur menschlicher, tierischer und pflanzlicher DNA befasst. Neben Beachtung und Anerkennung für diese wissenschaftliche Leistung warf der Klonvorgang aber auch viele Fragen auf: Welche Erkenntnisse lassen sich zukünftig noch aus DNA-Analysen ableiten? Wird es möglich sein, in die Evolution einzugreifen und bestimmte Eigenschaften des menschlichen Erbgutes nach Belieben genetisch zu verändern, um den Alterungsprozess und Krankheiten zu beseitigen? Kann man Menschen klonen?

Ein überaus pessimistisches Bild zeichnete tatsächlich bereits kurz darauf das Sci-Fi-Drama Gattaca (Andrew Niccol, 1997). In einer „not-too-distant“-Zukunft, so der Vorspann, sind die Möglichkeiten zur Analyse der menschlichen DNA so weit fortgeschritten, dass sich bereits im Erbgut von Neugeborenen alle erdenklichen genetischen Veranlagungen, etwa für Krankheiten, für mentale und körperliche Begabungen, und sogar die Lebenserwartung ermitteln lassen. Nachwuchs wird deshalb fast nur noch künstlich, d.h. per In-vitro-Fertilisation, gezeugt und mittels Präimplantationsdiagnostik nach beliebigen Kriterien ausgewählt. Die wenigen auf natürlichem Wege gezeugten Nachkommen werden zwar „Gotteskinder“ genannt, de facto gelten sie aber als minderwertig – sie sind Menschen zweiter Klasse, denen ein Aufstieg in führende Positionen verwehrt bleibt.

„Die nur an der Oberfläche perfekte, makellose Gesellschaft, wie Andrew Niccol sie in seiner technoiden Zukunftsvision zeichnet, lässt keinen Raum mehr für das, was den Zauber der menschlichen Natur in ihrem Wesen ausmacht.“

Gattaca erzählt die Geschichte von Vincent (Ethan Hawke), der aufgrund eines angeborenen Herzfehlers prinzipiell noch nicht einmal in die Nähe seines Traumberufs – Weltraumpilot – gelangen kann. Über einen „Identitätshändler“ lernt er den etwa gleichaltrigen Jerome (Jude Law) kennen, der zwar über hervorragende Gene verfügt, aber durch einen Unfall im Rollstuhl sitzt. Vincent übernimmt Jeromes Identität, um Zugang zur renommierten Gattaca-Akademie zu bekommen, und überlistet die täglichen, nahezu omnipräsenten DNA-Kontrollen in seinem sterilen, kafkaesken Hightech-Arbeitsumfeld mittels Blut- und Urinproben von Jerome. Doch jede noch so kleine Unachtsamkeit, wie etwa eine zurückgelassene Wimper, kann ihn in Bedrängnis bringen… Die nur an der Oberfläche perfekte, makellose Gesellschaft, wie Andrew Niccol sie in seiner technoiden Zukunftsvision zeichnet, lässt keinen Raum mehr für das, was den Zauber der menschlichen Natur in ihrem Wesen ausmacht: Charakter, Individualität, Unvollkommenheit – ironischerweise erkannte die DNA-Analyse bei Vincents Geburt (ausgerechnet) weder seinen Mut noch seine bedingungslose Entschlossenheit als wesentliche Züge seiner Persönlichkeit.

In den darauffolgenden Jahren erfuhr die dystopische Prämisse einer futuristischen, über die DNA definierte Zweiklassengesellschafft mehrfach eine Aktualisierung: In The Island (2005), einer der seriöseren Filme von Krawallregisseur Michael Bay, werden genetische Klone als unfreiwillige Organspender privilegierter Superreicher gezüchtet. In dem betont gesellschaftskritischen Sci-Fi-Actionfilm Elysium (2013) des südafrikanischen Regisseurs Neill Blomkamp leben die wenigen Glücklichen, die es sich leisten können, auf einer Raumstation, wo es ihnen möglich ist, mittels modernster medizinischer Eingriffe jegliche Krankheiten zu heilen und so den Alterungsprozess zu stoppen, während die große Masse der Menschen auf dem völlig heruntergewirtschafteten Erdplaneten hausen muss.

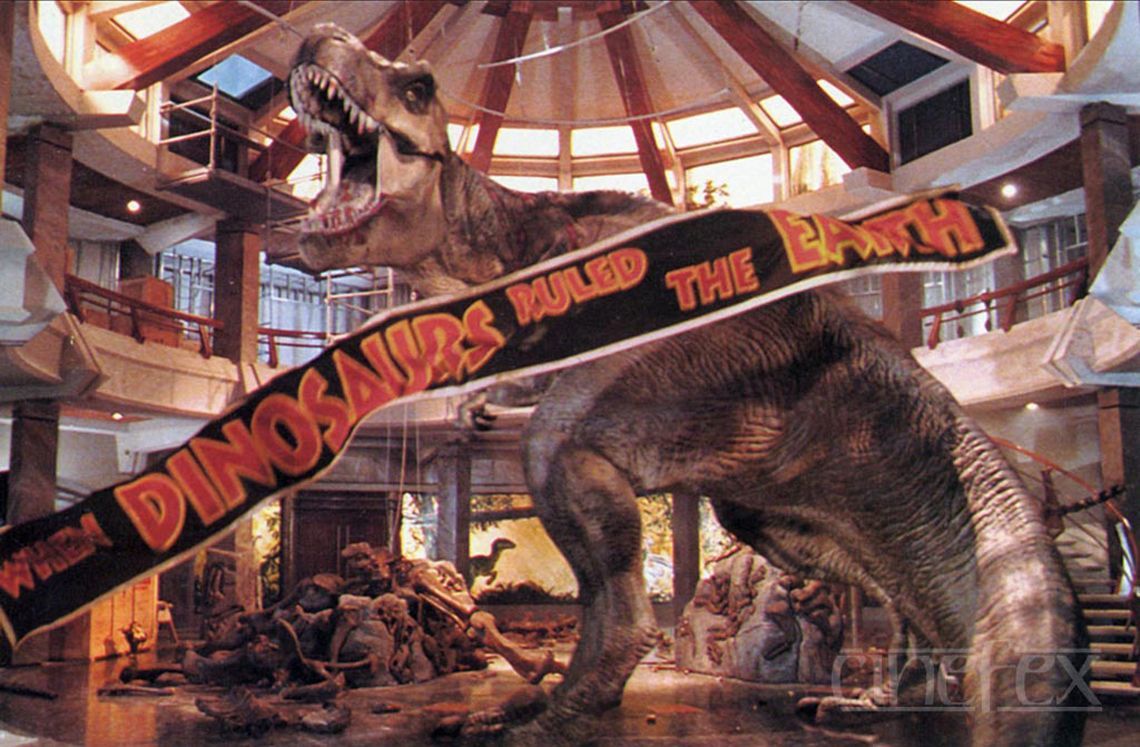

Abschließend sei erwähnt, dass Michael Crichton und Steven Spielberg mehrere Jahre vor dem Klonschaf Dolly das trügerische Potenzial moderner Gentechnologie bereits vorwegnahmen. In Jurassic Park (1993) greift der exzentrische Multimillionär John Hammond (Richard Attenborough) in den Lauf der Evolution ein, indem er die Dinosaurier mittels DNA-Experimente wieder zum Leben erweckt, um sie der Menschheit in einem Erlebnispark auf einer pazifischen Insel zu präsentieren – ein unzufriedener Informatiker, der die Dinosaurier-Embryos an eine Konkurrenzfirma verkauft, ein tropischer Sturm, der die komplette Computerinfrastruktur und alle Sicherheitssysteme des Parks lahmlegt, und schlecht gelaunte Dinosaurier, die unmissverständlich ihren Platz an der Spitze der Nahrungspyramide wieder einfordern, lassen Hammonds Vision allerdings rasch zur Anti-Utopie mutieren.

Frankensteins Kinder

Mary Shelleys Schauerroman Frankenstein or The Modern Prometheus (1818), in dem ein obsessiver Wissenschaftler (nach Doktor Faust der Prototyp des „Mad Scientist“) aus Leichenteilen eine künstliche Menschenkreatur erschafft, gilt als Wegbereiter der Science-Fiction-Literatur. Auch die Adaptation mit Boris Karloff in der Rolle des vermeintlichen Monsters avancierte zu einem der einflussreichsten Horrorfilme der Kinogeschichte, welcher, zusammen mit Fritz Langs avantgardistischem Monumentalfilm Metropolis, bereits früh die Kreierung künstlicher Lebewesen (bzw. Maschinenmenschen), und ihr Gefahrenpotential für die Menschheit, thematisierten.

Es stellt den vielleicht äußersten Grenzüberschritt und Eingriff in die Conditio humana dar: Der Mensch maßt sich die Rolle eines Schöpfers an, schafft mittels Technik und Wissenschaft artifizielles Leben, wo eigentlich keines ist. Unabhängig davon, ob es sich bei dieser Schöpfung um mythologische Kreaturen, menschenähnliche Androiden bzw. Roboter oder eine Künstliche Intelligenz handelt, ist die Konfliktsituation, die sich im folgenden Handlungsverlauf entwickelt, in der Regel die gleiche: Wie Frankensteins missverstandene, überforderte Kreatur reagieren die androiden Wesen auf ihr Umfeld, entwickeln ein eigenes Bewusstsein, wenden sich gegen ihre eigenen Schöpferväter bzw. -mütter, übertrumpfen diese und fordern schließlich ihre Rechte ein – das eigens geschaffene Werk wird im darwinistischen Sinne zur Bedrohung für den Schöpfer (und die Menschheit), auch, weil der Mensch es nicht respektiert.

„Sind die Replikanten, die eine (wenngleich brachiale) Vermenschlichung ihres Daseins anstreben, nicht am Ende humaner als die Menschen, die sie hunderttausendfach schaffen, ausbeuten und schließlich wieder aus dem Verkehr ziehen?“

Was passiert, wenn Androiden ein Bewusstsein entwickeln? Geradezu exemplarisch ging Ridley Scott in seinem visuell und inhaltlich wegweisenden, seinerzeit von der Kritik geschmähten, Science-Fiction-Thriller Blade Runner (1982, nach der Erzählung Do Androids Dream of Electric Sheep? von Philip K. Dick) dieser Frage nach. Scott spann die Frankenstein-Motive weiter und erweiterte das bekannte Spielfeld um existenzialistische und erkenntnistheoretische Facetten.

In der Zukunft erledigen Androiden, sogenannte Replikanten, die von der mächtigen Tyrell Corporation geschaffen werden und, im Gegensatz zu Frankensteins Monster, von „richtigen“ Menschen nicht mehr zu unterscheiden sind, die Sklavenarbeit auf fernen Planeten. Vier von ihnen, allesamt Replikanten der hochgezüchteten Nexus-6-Reihe – darunter der bullige Leon (Brion James), die Tänzerin Zhora (Joanna Cassidy), das „Vergnügungsmodell“ Pris (Daryl Hannah) sowie ihr Anführer, der körperlich wie geistig überlegene Roy Batty (Rutger Hauer) –, begehren gegen ihr Sklavenschicksal auf. Sie kapern ein Raumschiff, töten die Mannschaft und fliehen auf die Erde, genauer gesagt in das verregnete, schmutzige Los Angeles des Jahres 2019, um dort mit ihrem Schöpfer Tyrell über eine Verlängerung ihrer Lebenszeit zu verhandeln (die Lebensdauer von Replikanten ist auf vier Jahre begrenzt, um sie eben nicht zu einer Gefahr werden zu lassen). Gejagt werden sie von dem Blade Runner Deckard (Harrison Ford), der die abtrünnigen Androiden eliminieren soll, sich dabei aber in die Replikantin Rachel (Sean Young) verliebt, die nichts über ihr eigenes Schicksal weiß, und ihre implantierten Erinnerungen für echt hält. Und auch bei Deckard selbst kommen allmählich Zweifel an seiner eigenen Existenz auf…

Androidenmenschen, die Ambitionen entwickeln, die Sinnhaftigkeit ihres Daseins reflektieren und sich ihrer eigenen Erinnerungen bewusst sind, ein zweifelnder und brutaler Held, der sich zeitweilig unmenschlicher verhält als die Androiden, die er verfolgt… Ridley Scott verwischt in Blade Runner konsequent die Grenzen zwischen Mensch(en) und Maschine(n) und wirft kluge Fragen über den Wert des Lebens auf: Was macht das Individuum aus? Sind es seine Träume, seine Erinnerungen, seine Empathie? Sind die Replikanten, die eine (wenngleich brachiale) Vermenschlichung ihres Daseins anstreben, nicht am Ende humaner als die Menschen, die sie hunderttausendfach schaffen, ausbeuten und schließlich wieder aus dem Verkehr ziehen?

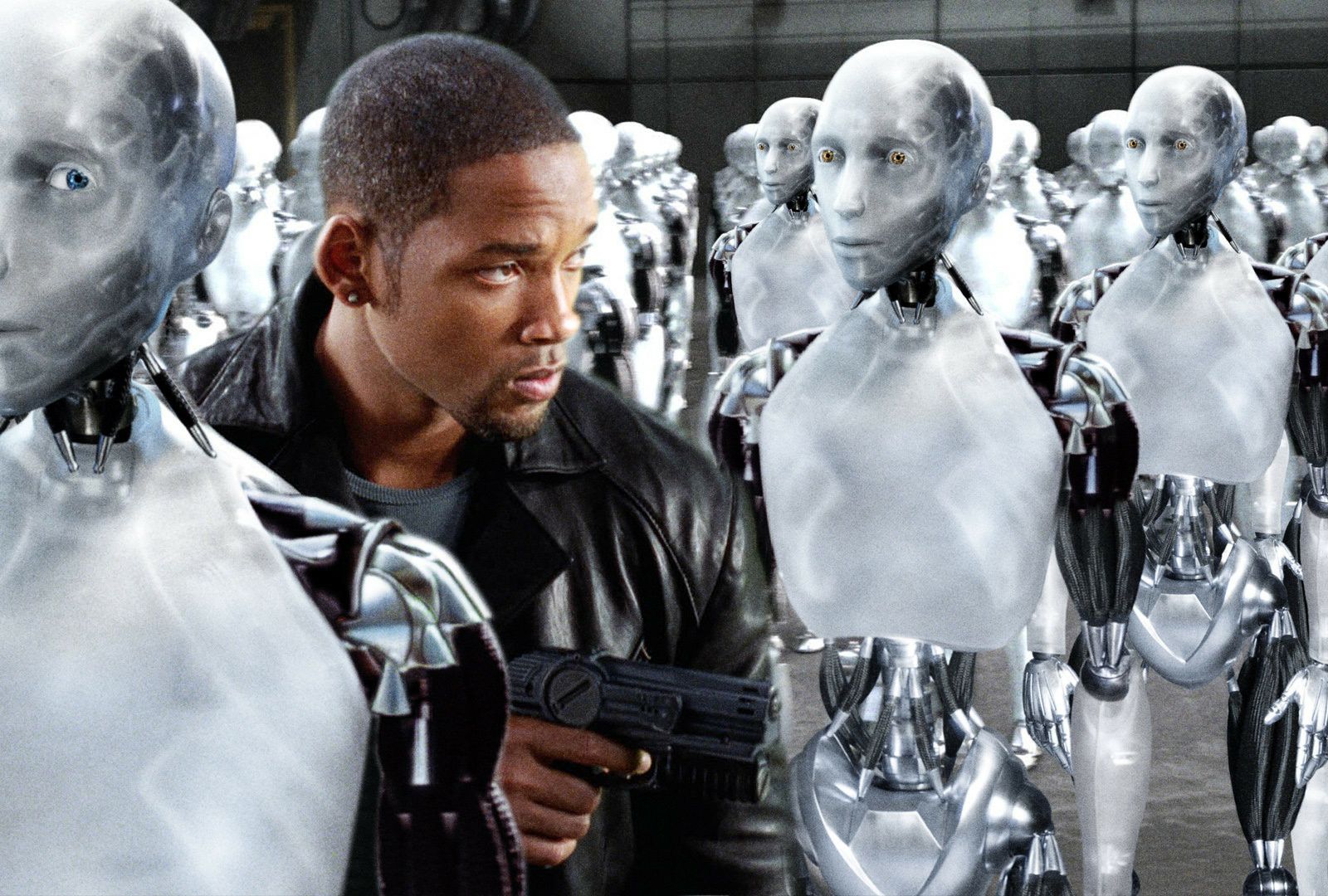

Noch eine Etappe weiter ging Alex Proyas in I, Robot (2004), eine freie Adaptation von Isaac Asimovs gleichnamigem Buch (1950), in dem auch dessen Robotergesetze als Grundlage für ein friedliches Zusammenleben zwischen Menschen und Robotern festgehalten sind.

In Proyas‘ filmischem Zukunftsentwurf, der im Chicago des Jahres 2035 angesiedelt ist, gehören humanoide Roboter des Unternehmens U.S. Robotics längst wie selbstverständlich zum Alltag; in vielen Bereichen des Lebens, etwa in Privathaushalten, werden sie als Arbeiter und Assistenten eingesetzt. Als der Chefentwickler von U.S. Robotics, Dr. Lanning (James Cromwell) in den Tod stürzt, glaubt der Ermittler Del Spooner (Will Smith) zunächst als einziger, später unterstützt durch die „Roboter-Psychologin“ Dr. Calvin (Bridget Moynahan), nicht an einen Suizid, sondern verdächtigt einen neu entwickelten NS-5-Roboter namens Sonny des Mordes.

Im Gewand eines visuell ansprechenden, actionreichen High-Tech-Thrillers – man könnte I, Robot auch als ein typisches Will-Smith-Vehikel bezeichnen, das dem Star viel Raum gibt, um sich und seine Physis in Szene zu setzen – gelingt es Proyas trotzdem, einige mahnende Akzente zu setzen, die auch fast 20 Jahre später nichts von ihrer Relevanz eingebüßt haben: Wer haftet für die Taten von autonom handelnden Robotern? Sind sie selbst justiziabel? Können sie überhaupt Vorstellungen von Recht und Moral entwickeln? Wer wacht über Künstliche Intelligenzen, die kontinuierlich dazulernen und immer selbstständiger agieren?

Im Finale von I, Robot stellt sich nämlich heraus, dass nicht ein abtrünniger Roboter für die Tat verantwortlich ist, sondern ein hinterlistiges Computerprogramm namens VIKI, das flächendeckend mit sämtlichen Robotern kommunizieren kann und eine Revolution der Maschinen anzetteln möchte; auch dieser Umstand kennzeichnet I, Robot als eindeutigen Kommentar zum Digitalen Zeitalter – womit wir wieder beim Digitalisierungswahn wären.

Die Ausgabe Nr. 415 des forum erscheint am 5. März 2021.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!