Über die filmischen Funktionen und Symboliken eines vermeintlichen Nicht-Ortes

Dieser Beitrag möchte einen (wenngleich kurzen) Überblick darüber geben, wie die Shoppingmall bis dato im Hollywoodkino exemplarisch als filmische Kulisse und Raum eingesetzt wurde – sei es als hauptsächlicher Handlungsort, oder dadurch, dass einzelne Schlüsselmomente der Handlung sich hier abspielen.

Für den französischen Anthropologen Marc Augé stellen Einkaufszentren (im US-amerikanischen Sprachgebrauch Shoppingmalls) neben Bahnhöfen, Flughäfen und Autobahnraststätten sogenannte „Nicht-Orte“ der Moderne dar.* Dabei handelt es sich um anonyme Örtlichkeiten, Plätze und Flächen im urbanen Raum, die des Massentransits und der Massenabfertigung von Kund*innen dienen, und an denen (in der Regel) weder zwischenmenschliche Bindungen entstehen noch eine Form der persönlichen Identifizierung mit dem Ort stattfindet – sie sind Räume der Beliebigkeit, Vergänglichkeit und Einsamkeit, denen durch die Praxis ihrer gesellschaftlichen Nutzung eine veritable Identität und Geschichte im anthropologischen Sinn abgeht. Augé schließt allerdings nicht aus, dass diese Wahrnehmung subjektiv variieren kann, dass sich öffentliche Räume unterschiedlich aneignen lassen – was für die einen Menschen ein Nicht-Ort darstellt (z.B. für die Angestellten eines Supermarktes), kann für andere durchaus ein Ort der kreativen Entfaltung sowie der menschlichen Interaktion sein. Studien der Universität Bergamo aus dem Jahr 2012 etwa haben ergeben, dass Jugendliche die Shoppingmalls nicht primär des Konsums wegen aufsuchen, sondern um unter Gleichaltrigen zu verkehren und soziale Kontakte zu pflegen.

Von Modern Times (Charlie Chaplin, 1936) über den Zombiehorror Dawn of the Dead (George A. Romero, 1978) bis zur Highschool-Komödie Clueless (Amy Heckerling, 1995) wurde die amerikanische Shoppingmall (sowie ihre kleineren Ableger, Kaufhäuser [Department stores] und Supermärkte) immer wieder als Dreh- und Handlungsort genutzt, und erfuhr dabei unterschiedlichste filmische Zuschreibungen, die sie über die Jahrzehnte zu einem symbolträchtigen, fast schon mythischen gesellschaftlichen Ort stilisierten.

Mit ihrer grellen Beleuchtung, den mehrstöckigen Galerien, die Laden an Laden reihen und zum Flanieren einladen, den Rolltreppen, Gastronomiebereichen (Food courts) und den obligatorischen Springbrunnen mögen amerikanische Shoppingmalls auf den ersten Blick zwar alle gleich – um nicht zu sagen: beliebig – aussehen, de facto haben Regisseur*innen diese Kulisse im Lauf der Filmgeschichte aber gerade aufgrund ihres universellen Charakters auf vielfältige Weise genutzt: Als Treffpunkt für und Ausdruck der Teenie-Kultur, als Verweilort für die Mitte der Gesellschaft, als Rückzugsort (und nicht selten Falle) inmitten der Postapokalypse. Diesen filmischen Nutzungen der Shoppingmall gemein ist die Tatsache, dass sie die Einkaufszentren in der Regel als mehr wahrnehmen als banale, funktionale Konsumstätten. Die vermeintlichen Nicht-Orte werden im Film zu Schnittpunkten zwischenmenschlicher Beziehungen, und/oder zu Projektionsflächen für Angstfantasien bzw. Gesellschafts- und Kapitalismuskritik umfunktioniert, die sich mit unterschiedlichen Symboliken aufladen lassen.

Bedingt durch den Umstand, dass die meisten Shoppingmall-Filme aus Kostengründen auch in tatsächlich existierenden Einkaufszentren gedreht wurden und werden, und diese nicht als Studiokulissen nachbauen, konservieren diese Filme wie beiläufig auch den spezifischen ästhetischen Look einer Epoche und funktionieren somit auch als Dokumente ihrer Entstehungszeit.

Die Shoppingmall als Teenage-Hangout

Die Tragikomödie Fast Times at Ridgemont High (Amy Heckerling, 1982) mit Jennifer Jason Leigh, Phoebe Cates, Sean Penn, Forest Whitaker und Judge Reinhold in frühen Rollen, gilt aus heutiger Sicht als Wegbereiterin der Highschool- bzw. Coming-of-Age-Komödie.

In recht loser, episodenhafter Reihenfolge beschreiben Heckerling und Drehbuchautor Cameron Crowe die romantischen Irrungen und Wirrungen mehrerer Schüler*innen im letzten Semester an einer Highschool in Kalifornien, und sparen dabei, im Gegensatz zu vielen späteren filmischen Nachahmern, auch delikate Themen wie ungewollte Schwangerschaft, Abtreibung, Rassismus, Zukunftsängste, aber auch Neid und Enttäuschungen, nicht aus. Grundsätzlich verfolgen die Schüler*innen der Ridgemont High vor allem ein Ziel – möglichst schnell ihre Unschuld zu verlieren. Die amourösen Komplikationen, die sich aus diesen Rollenvorstellungen und Erwartungshaltungen ergeben, inszeniert Regisseurin Heckerling mit einer Mischung aus Slapstick und Ernst – und deutlich expliziter als rund zehn Jahre später in der thematisch ähnlich gelagerten Teenie-Komödie Clueless. Neben der titelgebenden Ridgemont High mit ihren Klassenräumen und Sportanlagen dient auch die lokale Shoppingmall als zentraler Handlungsort, an dem sich die Träume und Wunschvorstellungen der Heranwachsenden in Bezug auf sich selbst, ihre Liebesbeziehungen oder ihre Zukunft materialisieren – mehr als ein bloßer Treffpunkt fungiert die Shoppingmall in Fast Times at Ridgemont High als konkreter Raum der individuellen Selbstverwirklichung.

„Die vermeintlichen Nicht-Orte werden im Film zu Schnittpunkten zwischenmenschlicher Beziehungen, und/oder zu Projektionsflächen für Angstfantasien bzw. Gesellschafts- und Kapitalismuskritik umfunktioniert, die sich mit unterschiedlichen Symboliken aufladen lassen.“

In Clueless (1995, mit Alicia Silverstone, Brittany Murphy und Paul Rudd in den Hauptrollen) wiederholt Amy Heckerling dieses Setting, setzt aber andere Schwerpunkte. Im Mittelpunkt des Films, der von Jane Austens Roman Emma (1815) inspiriert ist, steht die hippe Anwaltstochter Cher (Silverstone) aus Beverly Hills, die mit ihren Freundinnen Dionne (Stacey Dash) und später Tai (Murphy) zu den populärsten Schülerinnen der Highschool zählt. Ihre Freizeit verbringt die Clique am liebsten auf Partys, beim Shoppen oder beim Verkuppeln. Doch der oberflächliche Eindruck täuscht: Cher ist ihrer Attraktivität und gelegentlichen Weltfremdheit zum Trotz eben kein naiv-verwöhntes Dummchen, sondern stellt das (Beziehungs-)wohl anderer vor ihr eigenes und ist sexuell deutlich sittsamer als die Schüler*innen der Ridgemont High – erst spät merkt sie, dass ihre große Liebe ihr ex-Stiefbruder Josh (Rudd) ist, mit dem sie sich seit dessen Wiedereinzug in der Villa ihres verwitweten Vaters Melvin ständig kabbelt. In Clueless persifliert Heckerling nicht nur den oberflächlichen Schönheits- und Konsumwahn von Teenies, sondern auch jene TV-Jugendserien, die seit Beginn der neunziger Jahre ebendiese Vorstellungen popularisierten (u.a. Beverly Hills, 90210, von 1990-2000 und Melrose Place, von 1992-99). Obwohl das Einkaufszentrum Westside Pavilion so etwas wie Chers zweites Zuhause und ihr Zufluchtsort ist, in den sie sich zurückzieht, wenn sie sich “impotent and out of control” fühlt, und um ihre Gedanken zu ordnen bzw. neue Kraft und Inspiration zu tanken, ist die Shoppingmall auf die Gesamtdauer von Clueless gerechnet doch weniger präsent, als man angesichts der Thematik annehmen könnte. Nichtsdestotrotz spielt eine der zentralsten Szenen des Films im Westside Pavilion: Cher rettet ihre Mitschülerin Tai vor rücksichtslosen Typen, die diese zum Spaß kopfüber vom Geländer der Einkaufsgalerie baumeln lassen – nur um endgültig zu realisieren, wie sehr ihre eigene Welt inzwischen Kopf steht. Chers turbulentes seelisches Innenleben wird auch über die Shoppingmall-Kulisse externalisiert und zum Ausdruck gebracht.

Das Motiv der Shoppingmall als Teenage-Hangout wurde seitdem dutzendfach kopiert, variiert und aktualisiert (u.a. Mean Girls, Mark Waters, 2004) – oft auch ergänzt um die sogenannte Makeover-Montage (z.B. Crazy, Stupid, Love, Glenn Ficarra und John Requa, 2011) in der eine Filmfigur neu eingekleidet, frisiert und herausgeputzt wird, um so eine Transformation in Gang zu setzen, die ihre wahre Persönlichkeit vollständig zur Entfaltung bringen soll.

Verweilort der gesellschaftlichen Mitte

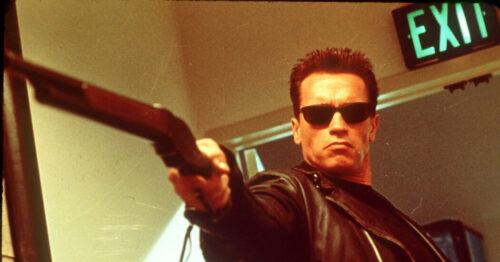

Auch Action-, Science-Fiction- oder Horrorfilme haben sich wiederholt der Shoppingmall und ihren inhärenten Symboliken als filmische Kulisse bedient. In Terminator 2: Judgement Day (James Cameron, 1991) stoßen die beiden aus der Zukunft entsandten Terminatoren, der bullige T-800 (Arnold Schwarzenegger) und der modernere, leistungsfähigere T-1000 (Robert Patrick), zum gleichen Moment in einem Einkaufszentrum auf ihre gemeinsame Zielperson, den späteren Rebellenführer John Connor (Edward Furlong). Der hier noch jugendliche Connor erscheint dabei just während eines Arcade-Spiels, eigentlich ein Moment der juvenilen Unbeschwertheit, als am verwundbarsten. Regisseur Cameron spielt hier freilich mit der spezifischen Angstfantasie und Identifikationskraft, die sich daraus ergibt, dass sich in einer Shoppingmall im Allgemeinen auch unzählige arglose Zivilisten, Familien und Angestellte aufhalten – gewissermaßen die Mitte der Gesellschaft –, deren Leben unweigerlich mit in Gefahr geraten.

Die krude Golan/Globus-Produktion Invasion U.S.A. (Regie: Joseph Zito) mit Chuck Norris in der Hauptrolle, die unverkennbar die panikschürenden Züge der Reagan-Ära trägt, trieb dieses Szenario bereits 1985 auf die Spitze. Zur Weihnachtszeit greifen hier „kommunistische“ Guerillatruppen die Vereinigten Staaten an und besetzen Florida, und sorgen u.a. in einer Shoppingmall für ein Höchstmaß an Ungemach und Zerstörung. Der ehemalige CIA-Agent Hunter (Norris) muss dem menschenverachtenden Treiben schließlich mit nicht minder sadistischen Methoden beikommen – die zahlreichen zivilen Kollateralschäden nimmt der voyeuristische und plakative Film dabei billigend in Kauf.

Konsum- und Leinwandterror

Um einiges facettenreicher wurden Einkaufszentren bis dato im Horrorgenre als filmische Dreh- und Handlungsort eingesetzt – oft verbunden mit der Absicht, eine durchaus begründete Konsum-, Lebensstil-, oder Gesellschaftskritik zu üben.

Zwar gibt es auch hier Produktionen, die die Mall in erster Linie als reine – wenn auch mitunter originelle – Kulisse benutzen. Die Sci-Fi/Horrorkomödie Chopping Mall (Jim Wynorski, 1986, produziert von Roger Corman) etwa lässt in bester Achtzigerjahremanier leidlich gefährliche Sicherheitsroboter auf feierwütige, testosterongeladene Teenager los, die nach Ladenschluss in einem Möbelgeschäft eine „wilde Orgie“ feiern (oder zumindest das, was Trashregisseur Wynorski darunter versteht) und deshalb auf den Boden der moralischen Tugenden zurückgeführt werden müssen. In ihrem Kampf gegen die drei Roboter wird die Clique zwar Runde für Runde dezimiert, den Überlebenden gelingt es aber schließlich, sich einzelne Geschäfte der Einkaufspassage, wie etwa einen Waffen- oder Farbladen, zunutze zu machen, um die außer Kontrolle geratenen Maschinen auszuschalten.

Auch dem formal ambitionierten, inhaltlich aber eher eigenwilligen britischen Horrorfilm In Fabric (Peter Strickland, 2018), in dem ein rotes Kleid, das von einer Art obskurem Schneiderkult hergestellt und verkauft wird, und fortan für Todesfälle im Umfeld seiner Trägerinnen und Träger verantwortlich zeichnet, dient ein ästhetisch liebevoll rekreiertes Modekaufhaus im Stil der siebziger Jahre als Kulisse. Allzu viel Tiefgang, oder gar eine versteckte Konsumkritik, sollte man nicht erwarten – Stricklands stilisierter Kleidergrusel ist vielmehr eine Hommage an das europäische Gewalt- und Fetischkino der Siebziger, das seine deutlichste Ausprägung in den italienischen Gore- und Giallo-Filmen fand (bspw. Suspiria, Dario Argento, 1977).

„Vor den selbstzerstörerischen Auswüchsen des Spätkapitalismus scheint es weder im Diesseits noch im Jenseits ein Entkommen zu geben, so die provokative Botschaft des Films.“

Eine deutlich ausgeprägtere Kapitalismuskritik verbarg sich 1984 unter dem Pelz der gefräßigen und zerstörungswütigen Gremlins aus Regisseur Jos Dantes gleichnamiger Horrorkomödie, die sich als garstige und hintersinnige Satire auf den American Way of Life und die Exzesse des konsumfreudigen Weihnachtsgeschäftes entpuppte. Randall Peltzer, Erfinder nutzloser Alltagsgeräte, schenkt seinem Sohn Billy (Zach Galligan) zu Weihnachten ein kleines pelziges Geschöpf, den Mogwai „Gizmo“, den er von einem geheimnisvollen Händler in Chinatown erworben hatte. Die Regeln im Umgang mit einem Mogwai klingen zunächst einfach: Das Tier nie dem Sonnenlicht aussetzen, es nie nass werden lassen, es nicht nach Mitternacht füttern. Durch eine Reihe von Missgeschicken werden diese Regeln jedoch gebrochen – und der putzige Gizmo beginnt, aggressive echsenartige Gremlins zu produzieren, die die idyllische Kleinstadt Kingston Falls am Weihnachtsabend in heilloses Chaos stürzen. Die Gier und Unersättlichkeit, mit der die maliziösen Fabelwesen (die das Verhalten der Menschen imitieren und dabei ein besonderes Faible für deren charakterliche Schwächen haben) durch den Ort pflügen und eine regelrechte Spur der Verwüstung hinterlassen, stehen metaphorisch für die Schattenseiten des technischen Fortschrittsglaubens und der modernen Konsumgesellschaft. Ironischerweise findet die Zerstörungsorgie ihren Abschluss in einem mit Weihnachtsdekoration gefüllten Kaufhaus, wo es Billy und Gizmo gelingt, den Anführer der Gremlins mittels eines ferngesteuerten Autos und einfallendem Sonnenlicht zu töten.

Die wohl stilprägendste und atmosphärisch dichteste Verbindung zwischen Konsum- und Leinwandterror schuf der amerikanische Horrorpionier George A. Romero in seinem wegweisenden postapokalyptischen Zombiehorrorfilm Dawn of the Dead (1978). Eine noch unbekannte Seuche lässt kürzliche Verstorbene als menschenfressende Untote wieder auferstehen; wer gebissen wird, verwandelt sich selbst in einen Zombie und fällt wahllos über weitere Menschen her. In naturalistischem Look erzählt Dawn of the Dead die Geschichte von vier Menschen – dem Verkehrsberichterstatter des Fernsehsenders WGON TV Stephen Andrews (David Emge), seiner schwangeren Freundin Francine Parker (Gaylen Ross), ebenfalls Mitarbeiterin des Senders, sowie zwei Beamten eines SWAT-Teams, Roger DeMarco (Scott H. Reiniger) und Peter Washington (Ken Foree) – die auf der Flucht mit ihrem Hubschrauber auf dem Dach eines inzwischen verlassenen Einkaufszentrums landen, und ebendort Zuflucht finden.

Von Anfang an wird diese Shoppingmall (gedreht wurde in der damals hypermodernen Monroeville Mall in Pennsylvania) als ein Monument des Kapitalismus in Szene gesetzt, von dem sich nicht nur die Lebenden, sondern auch die Untoten wie magisch angezogen fühlen: Vor den selbstzerstörerischen Auswüchsen des Spätkapitalismus scheint es weder im Diesseits noch im Jenseits ein Entkommen zu geben, so die provokative Botschaft des Films. „What are they doing? Why do they come here?“, fragt Francine, und Stephen entgegnet: „Some kind of instinct. Memory of what they used to do. This was an important place in their lives.“ Doch Regisseur und Drehbuchautor Romero belässt es nicht bei der allegorischen Gleichsetzung der wie ferngesteuert in der Mall herumschleichenden Zombies mit spätkapitalistischen Konsumentenscharen, sondern vollzieht den Gedanken auch in die entgegengesetzte Richtung: Auch die Gruppe der (Über-)Lebenden erliegt mit zunehmender Dauer den grenzenlosen Möglichkeiten und der Faszination des Konsumtempels, und profitiert davon, endlich all jene Dinge tun und besitzen zu können, die ihnen vor der Zombieapokalypse verwehrt blieben.

Für das Dawn of the Dead-Remake (2004) warfen Zack Snyder und James Gunn (Drehbuch) den Turbo an. Die in Videoclip-Ästhetik gedrehten Bilder sind polierter, der Schnitt präziser, die Charaktere und der Cast weiblicher und allgemein diverser, die im Original noch langsam herumschlurfenden Zombies können jetzt laufen und springen, und die Kulisse der verlassenen Mall wird räumlich konsequenter genutzt. Überraschenderweise geriet auch das Remake, den Modernisierungen zum Trotz, nicht weniger nihilistisch als das Original; die Kapitalismuskritik fuhren Snyder und Gunn allerdings zurück und substituierten sie (zumindest im Director’s Cut) durch eine Fokussierung auf die Beziehungen und Konflikte unter den Mitgliedern der Gruppe.

Wie verhalten sich Menschen in Krisensituationen, wenn es um ihr eigenes Überleben und das der Gemeinschaft geht? Mit diesem Themenkomplex befasste sich Frank Darabont (Regie und Drehbuch) in dem letzten hier vorgestellten Film, der Filmadaptation (2007) von Stephen Kings Kurzgeschichte The Mist (1980). Nach einem Gewittersturm wird die Kleinstadt Castle Rock im US-Bundesstaat Maine nach und nach in einen seltsamen, alles verschlingenden Nebel getaucht. Ein Großteil der Einwohner der Stadt, darunter der Künstler David (Thomas Jane) und sein Sohn, ihr afroamerikanischer Nachbar Brent (Andre Braugher), mit dem sie sich zerstritten haben, der Mechaniker Jim (William Sadler) sowie die religiöse Fanatikerin Mrs. Carmody (Marcia Gay Harden), haben sich im lokalen Supermarkt versammelt, um Einkäufe zu tätigen und um Material für provisorische Reparaturen zu besorgen. Als ein blutender Mann in das Geschäft stürmt und behauptet, etwas Monströses, das in dem dichten Nebel lauert, habe ihn angegriffen, werden sämtliche Türen verriegelt. Der Supermarkt wird gleichermaßen zum Schutzort und zur Falle, aus der es scheinbar kein Entkommen gibt. Die Gemeinschaft der Stadt zerfällt rasch in zwei Gruppen – die einen scharen sich um den rationalen David, die anderen um die religiös verblendete Mrs. Carmody, die im Angesicht der Krise zunehmend an Einfluss gewinnt, und überzeugt ist, dass sich die Monster im Nebel mit Menschenopfern besänftigen lassen. Während draußen Lovecraft-artige Kreaturen lauern, mutiert der lokale Supermarkt, ein Ort, an dem sich die ganze Stadtgemeinschaft unabhängig vom individuellen sozialen Status, Wohlstand, Intellekt oder der ethnischen Herkunft der Einwohner zusammenfindet, zu einem Huis clos, in dem sich alle präexistiernden gesellschaftlichen Spannungen und Klassenkonflikte verdichten, bis nicht mehr klar ist, ob die größeren Monster vor oder im Supermarkt lauern.

* Der Autor dankt Sonja Kmec für das Bereitstellen von Literatur.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!