Todesspiele im Kino, Teil 1: Menschenjagden

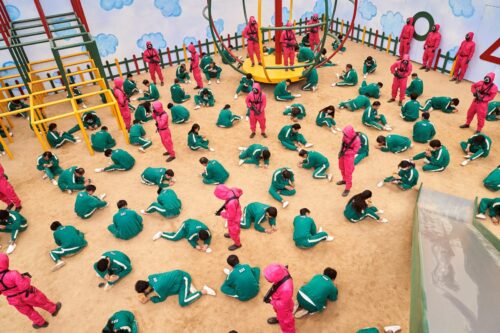

Die südkoreanische Netflix-Serie Squid Game von Hwang Dong-hyuk entwickelte sich im letzten Herbst zu einem weltweiten Phänomen, das dem Streamingdienst neue Rekorde bescherte: In 90 Ländern stand die kapitalismuskritische Serie auf Platz eins der Netflix-Charts, mehr als 140 Millionen Nutzerkonten schalteten mutmaßlich ein.

Einleitung

In neun Episoden erzählt Squid Game die Geschichte des glücksspielsüchtigen und hochverschuldeten, aber liebenswerten Verlierers Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), der, zusammen mit 455 weiteren Kandidat:innen, die das gesamte Spektrum der südkoreanischen Gesellschaft abdecken und alle in irgendeiner Weise in finanzielle Nöte geraten sind, an einer unerbittlichen Spielshow partizipiert. Auf einer entlegenen Insel müssen die Teilnehmer:innen in scheinbar harmlosen – aber tödlichen – Kinderspielen gegeneinander antreten und sich behaupten. Während sich die Reihen der Spieler:innen Runde um Runde lichten, wird jedes verlorene Menschenleben durch Preisgeld aufgewogen. Der oder die zuletzt verbliebene Kandidat:in darf den „Gewinn“ schließlich mit nach Hause nehmen, etwa, um angefallene Schulden zu begleichen. Verfolgt wird dieses archaisch anmutende Todesspektakel nicht nur von den Zuschauer:innen der Serie selbst (ein erzählerischer Kniff, den Joss Whedon und Drew Goddard bereits 2012 in ihrem selbstreferenziellen Horrorfilm The Cabin in the Woods anwendeten), sondern auch von einer Gruppe superreicher Snobs mit Tiermasken, die für dieses Vergnügen viel Geld bezahlen.

Für den beachtlichen internationalen Erfolg von Squid Game gibt es mehrere Gründe. Neben der größtenteils straffen Inszenierung, dem gut ausgewählten Schauspielensemble sowie dem hervorstechenden Production-Design, das mit seinen friedlichen, pastellfarbenen und nostalgisch-artifiziellen Dekors in krassem Kontrast zum blutrünstigen Treiben stand, waren es vor allem die beißende Kapitalismuskritik und die Beschäftigung mit sozialer Ungerechtigkeit, die auch außerhalb Südkoreas Anklang fanden. Die Kandidat:innen könnten die perfide Show eigentlich zu jedem Moment abbrechen, wenn sich eine Mehrheit dafür ausspricht – doch für viele von ihnen halten die organisierten Todesspiele günstigere Perspektiven bereit als die Realität.

❝Der römische Dichter Juvenal fasste diese Politik der gezielten Beeinflussung der öffentlichen Meinung in seinen Satiren als panem et circenses (dt. Brot und Zirkusspiele) zusammen […].❞

Sowohl das Spielprinzip wie auch die Kampfarenen, in denen die Spieler:innen des Squid Game zunächst gegen die mysteriöse Organisation und anschließend gegeneinander antreten müssen bis nur noch Eine:r überlebt, rufen Assoziationen an frühere filmische Wett- bzw. Gladiatorenkämpfe hervor, die ihrerseits – unabhängig davon, ob sie in fantastischen oder dystopischen Erzählungen angesiedelt sind –, von den Gladiatorenspielen des Römischen Reichs inspiriert sind.

Bei diesen Veranstaltungen, deren Besuch für römische Bürger kostenlos war, kämpften Gladiatoren (Kriegsgefangene, Sklaven, Schwerverbrecher sowie zahlreiche Christen, die aufgrund ihres neuartigen Glaubens verfolgt wurden) auf Leben und Tod gegeneinander – wer drei Jahre lang überlebte, konnte seine Freiheit zurückerlangen. Die Gladiatorenspiele erfüllten daneben aber auch politische Funktionen – bzw. waren ein Ort der politischen Kommunikation: Wer besonders prächtige Spektakel organisierte, und der Bevölkerung zudem kostenloses Getreide zur Verfügung stellte, konnte auf eine Wiederwahl hoffen oder Aufstände verhindern. Der römische Dichter Juvenal fasste diese Politik der gezielten Beeinflussung der öffentlichen Meinung in seinen Satiren als panem et circenses (dt. Brot und Zirkusspiele) zusammen – ein Motiv, das auch immer wieder von Literatur und Kino aufgegriffen wurde, um totalitäre Staaten zu kennzeichnen. Die US-amerikanische Autorin Suzanne Collins etwa siedelt ihre dystopische Romanreihe The Hunger Games (2008-2010, verfilmt von 2012-2015) in der diktatorischen Nation Panem an, in der alljährlich jugendliche „Tribute“ aus den unterschiedlichen Distrikten des Landes in die Hauptstadt Capitol entsandt werden, um dort in einem mediatisierten Spektakel gegeneinander zu kämpfen, bis es nur eine:n Gewinner:in gibt. Zynisch zum Erfolg beglückwünscht werden sie mit dem Leitspruch „May the Odds Be Ever in Your Favor!“ (dt. „Möge das Glück stets mit euch sein“).

Neben den Gladiatorenkämpfen griff das Kino auch immer wieder eine andere, thematisch verwandte Form des filmischen Todesspiels auf, das sich weniger im öffentlichen, und mehr im privaten Raum abspielt: Die Menschenjagd. Filme wie The Most Dangerous Game (Irving Pichel und Ernest B. Schoedsack, 1932, basierend auf einer Kurzgeschichte von Richard Connell aus dem Jahr 1924) und Run for the Sun (Roy Boulting, 1956) popularisierten die Idee einer bewaffneten Hetzjagd auf Menschen als besonders gefährliches und herausforderndes Spiel und Vergnügen, als zivilisatorischer Bruch exzentrischer, gelangweilter Aristokraten und Millionäre, denen die moralisch nicht minder fragwürdige Jagd auf wilde Tiere nicht mehr ausreicht, um ihre Triebe zu kanalisieren.

Beide Varianten des organisierten filmischen Todesspiels – die Menschenjagd auf der einen Seite, moderne Gladiatorenkämpfe auf der anderen – sollen im Folgenden in zwei Teilen und anhand ausgewählter Filme, die in kinogeschichtlicher Perspektive für die Thematik prägend waren, vorgestellt werden. Was diese Produktionen eint, ist die Tatsache, dass sie sich auffällig oft in einem Zwiespalt befinden und ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Bis auf wenige Ausnahmen erliegen sie der Faszination ihres Sujets und instrumentalisieren für ihre filmischen Belange jene moralische Abgründigkeit und individuellen, sozialen wie medialen Gelüste und Gewaltmechanismen, die sie anzuprangern vorgeben.

Das gefährlichste Spiel

Eine Pionierrolle im Feld der „Menschenjagd-Filme“ nimmt aus heutiger Sicht der Abenteuerfilm The Most Dangerous Game ein – im deutschen Sprachgebrauch mit dem schönen, weil programmatischen Übersetzungstitel Graf Zaroff – Genie des Bösen ausgestattet –, dessen erzählerische Grundstruktur und Motive in den Folgejahrzehnten wiederholt übernommen und aktualisiert wurden. In nur 63 Minuten erzählen Pichel und Schoedsack die Geschichte des russischstämmigen Aristokraten Zaroff, der Schiffe mit falschen Signallichtern zu seiner einsamen Privatinsel lotst, wo die Reise in der Regel mit einem Schiffbruch endet. Die Besatzung wird vom Grafen und seinen kosakischen Dienern zunächst gastfreundlich aufgenommen, und anschließend, als unfreiwillige Teilnehmer:innen eines bösen Spiels, über die dschungelartige Insel gejagt und getötet (Pichel und Schoedsack drehten den Film zeitgleich mit King Kong und nutzten dessen Kulissen).

„Kill, then love! When you have known that, you have known ecstasy“, rechtfertigt der Graf seine Leidenschaft für das gefährlichste Spiel, die Jagd auf Menschen, die hier mit Wild gleichgestellt werden. Es ist für Zaroff die einzige Beschäftigung, die es noch vermag, ihn in Verzückung zu versetzen. Erst die Teilnahme des Großwildjägers Bob Rainsford (Joel McCrea) und der ebenfalls schiffbrüchigen Eve Trowbridge (Fay Wray) setzen dem sinistren Treiben schließlich ein Ende. Von der spleenig-perversen Dekadenz des Antagonisten, seinen dezidiert ausländischen Wurzeln, den inhärenten Klassenkonflikten, den großkalibrigen Waffen, der Hundemeute – hier: Deutsche Doggen – die als zusätzliche Drohkulisse eingesetzt werden, sowie der imposanten (Studio-)Naturkulisse, findet sich in The Most Dangerous Game bereits vieles wieder, das in späteren Produktionen übernommen und variiert wurde.

In Run for the Sun (1956) stürzen die Journalistin Katie Connors (Jane Greer) und der Bestseller-Autor Mike Latimer (Richard Widmark) mit ihrem Sportflugzeug in der mexikanischen Wildnis ab, und fallen in die Hände des NS-Kriegsverbrechers Dr. Van Anders (Peter van Eyck) sowie des britischen Kollaborateurs Browne (Trevor Howard). Beide haben sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs auf einer abgelegenen Hazienda zurückgezogen, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Die Überwachung des Anwesens übernehmen hier nicht nur die obligatorischen Kampfhunde, sondern auch ein Puma (!). Die titelgebende Flucht bzw. Jagd auf Katie und Mike durch den mexikanischen Dschungel, die in etwa das letzte Drittel des Films einnimmt, geschieht hier weniger aus triebgesteuerten Motiven und moralischer Verdorbenheit, sondern aus Kalkül, um die beiden gestrandeten Flugpassagiere als mögliche Mitwisser mundtot zu machen.

❝Von der spleenig-perversen Dekadenz des Antagonisten, seinen dezidiert ausländischen Wurzeln, den inhärenten Klassenkonflikten, den großkalibrigen Waffen, der Hundemeute […], sowie der imposanten (Studio-)Naturkulisse, findet sich in „The Most Dangerous Game“ bereits vieles wieder, das in späteren Produktionen übernommen und variiert wurde.❞

Seit den 1990er Jahren erfuhr die filmische Menschenjagd mehrfach eine politische Aufladung. In den Jahren 1993-94 rückten gleich zwei aufeinanderfolgende Produktionen das Thema in den Mittelpunkt: In Hard Target (1993), der ersten Hollywoodarbeit des gefeierten Hongkong-Action-Regisseurs John Woo, nimmt es der belgische Kampfsportstar Jean-Claude van Damme mit Millionären (Lance Henriksen, Arnold Vosloo) auf, die in New Orleans gemeinschaftliche Hetzjagden auf Obdachlose veranstalten, um diese mit möglichst ausgefallenen Waffen umzubringen. Von Relevanz ist der seinerzeit von der amerikanischen Motion Picture Association heftig entschärfte Film nicht – Woo, der u.a. mit A Better Tomorrow (1986) und The Killer (1989) bewies, was er kann, vermag es hier nicht, der menschenverachtenden Thematik mehr abzugewinnen als ein Rückgriff auf bereits etablierte Klischees sowie eine geradezu wahnwitzige Abfolge von Schießereien und Schlägereien, die alleine der Selbstjustiz (sowie van Dammes Akrobatik) huldigen.

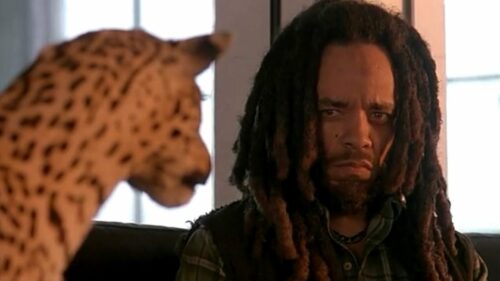

Interessanter erscheint dagegen eine Beschäftigung mit dem 1994 erschienenen Actionfilm Surviving the Game. Regisseur Ernest R. Dickerson, selbst afroamerikanischer Herkunft, machte hier den schwarzen Obdachlosen Mason (Ice-T) zum vermeintlichen Opfer vornehmlich privilegierter weißer Ärzte, Bankiers und Ex-Geheimdienstler, die Mason zunächst als Jagdführer in die Berge Montanas locken, um ihm im Anschluss an ein gemeinsames Abendessen zu verstehen zu geben, dass er selbst das Ziel der Jagd ist. Doch Mason erweist sich als überraschend zäher Gegner und dreht den Spieß kurzerhand um. Er lässt die siebenköpfige Jagdgruppe in ihre eigenen Fallen laufen und sät Dissens unter den Männern. Regisseur Dickerson bemüht sich trotz kleinem Budget seinem hochkarätig besetzten Survival-Thriller (Rutger Hauer, F. Murray Abraham, Gary Busey und Charles S. Dutton) sozialkritische Untertöne zu verpassen. Stets schwingen hier implizit die Nachwirkungen der Los Angeles Riots aus dem Jahr 1992 mit, die nach dem Freispruch jener Polizisten, die an der Misshandlung des Afroamerikaners Rodney King beteiligt waren, die kalifornische Metropole in bürgerkriegsähnliche Zustände stürzten und schonungslos die inneramerikanischen Spannungen zwischen „Oben“ und „Unten“, zwischen „Weiß“ und „Schwarz“, freilegten.

An einer Einordung der Menschenjagd-Thematik in gegenwärtige politische Verhältnisse versuchten sich rezent auch das Autorenduo Damon Lindelof/Nick Cuse sowie Regisseur Craig Zobel mit der Thriller-Satire The Hunt (2020), in der sie das vergiftete gesellschaftliche Klima der Trump-Präsidentschaft (2016-20) reflektierten. Ein Dutzend durchschnittlicher Menschen, die sich untereinander nicht kennen, erwachen orientierungslos auf einer Lichtung inmitten eines Waldes. Rasch begreifen die Frauen und Männer, dass sie Teil eines Jagdspiels sind. Regisseur Zobel macht sich in den ersten zwanzig Minuten des Films einen sichtbaren Spaß daraus, die Zuschauer:innen – in Anlehnung an Hitchcocks Psycho (1960) – mit ständig wechselnden Hauptfiguren, die stets nach ein paar Minuten auf recht makabre Weise das Zeitliche segnen, zu verwirren. Erst als Crystal (Betty Gilpin) die Bühne betritt, kehrt ein wenig Ruhe ein – die junge, charismatische Frau ist mit allen Wassern gewaschen und setzt sich gegen die Angreifer zur Wehr. Dabei stellt sich heraus, dass es sich bei diesen um eine Gruppe wohlsituierter und wohlmeinender Liberaler handelt – die zuvor Gekidnappten dagegen sind scheinbar allesamt Rassisten, Klimawandel-Leugner oder Verschwörungsideologen, deren politische Positionen erstgenannten diametral gegenüberstehen. The Hunt invertiert damit die traditionellen, erwartbaren Figurenkonstellationen des Manhunt-Genres, um auf satirische Weise auf die zunehmende Radikalisierung und Unversöhnlichkeit aller politischen Lager hinzuweisen. Rechtsgerichtete US-Medien dagegen liefen bereits vor der Veröffentlichung Sturm gegen den Film, da sie – in Unkenntnis der tatsächlichen Filmhandlung – eine filmische „Jagd“ auf Trump-Anhänger durch das „liberale Hollywood“ vermuteten.

Dass The Hunt diesem cleveren erzählerischen Twist und einer herausragenden Hauptdarstellerin zum Trotz nach seiner Veröffentlichung keine größeren Debatten mehr auslöste, liegt auch daran, dass die Reaktionen auf den Film eher verhalten ausfielen. Moniert wurde dabei vor allem, dass sich The Hunt durch die sehr drastischen, auf vordergründigen Effekt ausgelegten Splatterszenen, und allerlei geschmackliche Grenzüberschreitungen, letzten Endes an jener Menschenverachtung und Verrohung der Sitten labt, die der Film vorgeblich kritisieren möchte.

We are not dealing with ordinary machines here

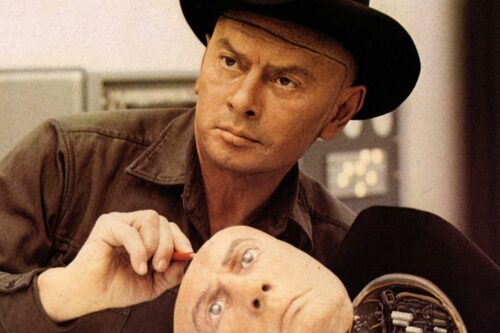

Eine nicht minder reizvolle Abwandlung des Vergnügungs- und Jagdmotivs inszenierte Autor und Regisseur Michael Crichton bereits 1973 mit seiner Science-Fiction-Dystopie Westworld.

In dem Freizeitpark Delos, der sich aus insgesamt drei Vergnügungszentren zusammensetzt, die je ein bestimmtes Zeitalter der Menschheitsgeschichte repräsentieren (Antike, Mittelalter, Wilder Westen) und von vollautomatisierten Robotern bevölkert sind, können Besucher:innen ungestraft all jene Fantasien und Triebe ausleben – Gewalt, Dekadenz, sexuelle Abenteuer – die ihnen in der Realität verwehrt bleiben. Die Roboter können verletzt und getötet werden, sind ihrerseits aber auf Niederlage und Willfährigkeit gegenüber Menschen programmiert; beschädigte Androiden werden von einer Armada an Ingenieur:innen über Nacht repariert und wieder in den Dienst entsandt.

Die beiden Freunde Peter (Richard Benjamin) und John (James Brolin) buchen einen Trip nach Westworld, um einige virtuelle Wildwest-Abenteuer zu erleben. Bereits bei ihrer ersten Begegnung mit dem androiden Revolverhelden Gunslinger (brillant: Yul Brynner) funkelt ein – noch verdeckter – eigener Wille in dessen Augen auf. Als Peter den Gunslinger in einer Barschießerei erlegt, steht dieser tags darauf vor Johns Hotelzimmertür und sinnt auf Rache. Das Gebaren des Roboters ist kein Zufall: Durch einen Softwarefehler entwickeln die Androiden ein Eigenleben und meucheln alle Tourist:innen bis ihre Batterien zur Neige gehen. Übrig bleibt lediglich Peter, der von einem unerbittlichen Gunslinger mit Infrarotblick und mechanischem Gang durch die leeren Parkanlagen gehetzt wird, bis es ihm gelingt, den Roboter mittels Feuer außer Gefecht zu setzen.

Neben Frankenstein-Motiven (was passiert, wenn der Mensch die Kontrolle über seine Schöpfung verliert?) verarbeitete Crichton in Westworld auch deutliche Kritik an einer moralisch verkommenen Spaßgesellschaft, die ihre eigene Vergnügungssucht über zivilisatorisch verbriefte Prinzipien stellt – ein Hedonismus, der die Jäger sehr schnell zu den Gejagten werden lässt.

Todesspiele im Kino, Teil 2: Gladiatoren der Zukunft

erscheint demnächst auf forum_C.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!