- forum+, Gesellschaft, Politik, Wissenschaft

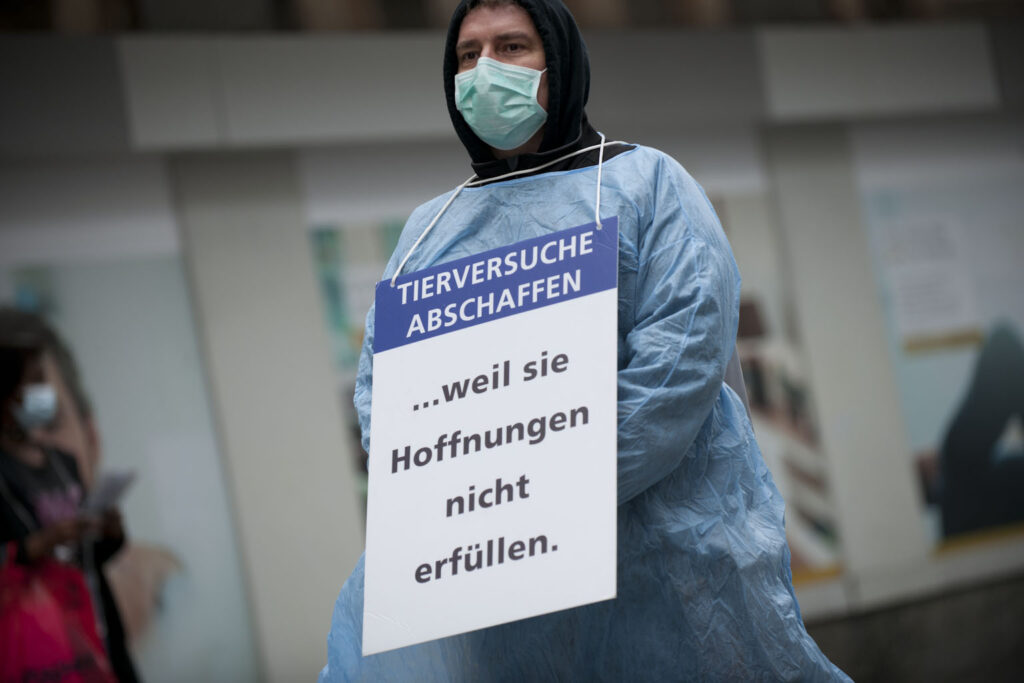

Tierversuche in der EU – „Das darf nichts sein, was den EU-Politiker*innen egal ist“

(von Isabel Spigarelli)

Tierversuche für Kosmetik sind in Europa verboten, werden aber über Umwege trotzdem angeordnet. Die Europäische Bürger*inneninitiative (EBI) Save Cruelty Free Cosmetics will dem ein Ende setzen. Michèle Dressel, Tierrechtlerin und Mitarbeiterin von Ärzte gegen Tierversuche, im Gespräch über Schlupflöcher, Frust und Mini-Organe.

forum: Tierversuche für Kosmetik sind seit 2009 in der EU untersagt; seit 2013 gilt ein Handelsverbot für alle Kosmetikprodukte, die an Tieren getestet wurden. Doch die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) fordert – anscheinend zum Schutz der Arbeiter*innen – trotzdem immer wieder Tierversuche für bestimmte Substanzen, auch wenn diese ausschließlich in Kosmetik verwendet werden. Untergräbt die EU damit ihr eigenes Verbot, Frau Dressel?

Michèle Dressel: Was soll ich anderes dazu sagen als: Genauso ist es – und das unter dem Deckmantel des Arbeitsschutzes.

Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch?

Die ECHA kreiert den Widerspruch selbst, indem sie sich mit der Forderung dieser Tierversuche über die Kosmetik-Verordnung hinwegsetzt. Die Industrie will diese Tierversuche nicht. Sie sind teuer, langwierig, machen ein schlechtes Image.

Erschweren diese Umstände die Herstellung von Kosmetik, die ohne Tierversuche auskommt?

Ich weiß von Naturkosmetikhersteller*innen, die ohne Tierversuche produzieren wollen oder es schon tun, dass sie massiv unter Druck stehen. Sie haben teilweise viel in tierversuchsfreie Forschung investiert und sich komplett in diese Richtung bewegt, auch weil es das Verbot ja noch gibt. Vor allem für kleine Firmen ist klar, dass sie vegane Naturkosmetik ohne Tierversuche herstellen. Die EU macht das nach und nach unmöglich.

Inzwischen werben selbst große Kosmetikkonzerne mit veganen, bio und „cruelty“-freien Produktlinien. Wehren diese sich ebenfalls gegen die Verordnungen?

Als große Firma kannst du es dir zurzeit noch aussuchen: Du kannst dich hinter dem Chemikaliengesetz verstecken, wenn du noch Tierversuche machst, oder mit vermeintlich tierversuchsfreier Kosmetik werben. Das allein ist eine Situation, die nicht in Ordnung ist: Das Gesetz muss so wasserdicht sein, dass so etwas nicht mehr möglich ist. Punkt. Ohne Schlupfloch, ohne Grauzone.

Frustrieren Sie diese Grauzonen als Aktivistin?

Es nervt, natürlich, aber erstens weißt du als Aktivistin, worauf du dich einlässt, und zweitens stecke ich die Energie, die ich bräuchte, um mich aufzuregen, lieber in meine Arbeit. Wir wissen genau, dass wir unser Ziel erreichen werden. Die einzige Frage ist: Wann?

Ein Schritt zum Erfolg ist die laufende Europäische Bürger*inneninitiative Save Cruelty Free Cosmetics (EBI), die Ärzte gegen Tierversuche unterstützt. Die geht über das Kosmetikregal hinaus, denn auf der entsprechenden Website steht: „Wir wollen, dass die ethisch vertretbare, humanrelevante, tierversuchsfreie Wissenschaft angemessen gefördert und umfassend genutzt wird.“ Können Sie das näher erläutern?

Es gibt zum Beispiel Organoide: Wenn man diese zusammen auf einen Chip packt, hat man einen Multi-Organ-Chip. Organoide heißt, dass du beispielsweise eine Haut- oder Haarzelle eines gesunden Menschen oder eines Patienten im Labor zurück programmieren kannst und daraus Mini-Organe – also Organoide – züchten kannst. An diesem Organ kannst du dann ausprobieren, ob etwas toxisch ist, und du kannst eben auch – und das ist genial – bis zu zehn Organe auf diesen Chip setzen und auswählen, welches du gerade brauchst. Du kannst darüber hinaus einen Blut- oder einen Urin-Kreislauf simulieren, mit einer Lösung. Das kommt einer Blut- oder Urinprobe gleich, durch die du prüfen kannst, wie viele Wirkungsstoffe eines Medikaments in den Organen landet und wie viele ausgeschieden werden. Damit kannst du auch einen großen Schritt in Richtung personalisierte Medizin gehen, weil du nicht nur ein beliebiges Mini-Organ herstellen kannst, sondern sogar das eines bestimmten Patienten: Du kannst zum Beispiel die Organe eines Krebs-Patienten nachbauen und schauen, wie die Chemo-Therapie, die du ausgewählt hast, sich auf diese bestimmte Patientin oder den Patienten auswirkt. Du kannst selbst den Tumor nachstellen und schauen, wie dieser auf die Therapie reagiert. Das geht alles ohne Tierversuche. Du löst die Forschung somit vom Tierleid, aber es ist auch für die Menschen von Vorteil: Du kannst die Nebenwirkungen einer Therapie viel besser abschätzen, weil du nicht nur weißt, was im Körper einer Maus passiert, sondern ebenfalls, was in dem eines – gegebenenfalls sogar eines ganz bestimmten Menschen – geschieht, wenn diese Substanz in den Körper gelangt. Dadurch, dass Forschung humanbasiert ist, wird sie auch humanrelevant.

Und das ist durch Forschung, die auf Tierversuchen basiert, nicht möglich?

Nur 43 Prozent der beim Menschen festgestellten Nebenwirkungen von Medikamenten lassen sich durch Versuche an Ratten oder Mäusen vorhersagen. Das heißt, an sich wäre es besser, eine Münze zu werfen: In dem Fall hättest du zumindest eine 50-prozentige Chance.

Diese Praxis ist dennoch etabliert.

In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass 99 Prozent der Fördergelder, die in die Forschung gehen, in Tierversuche fließen. Vonseiten der Verfechter*innen von Tierversuchen hörst du: „Forschung ohne Tierversuche ist noch nicht so weit entwickelt.“ Das stimmt nicht, doch selbst wenn etwas dran wäre, dann wäre das so, weil die Fördergelder ungleich verteilt werden. Ja, es gehen inzwischen in Deutschland um die 20 Millionen in die Forschung ohne Tierversuche – das mag nach viel Geld klingen –, aber in der biomedizinischen Forschung erreichst du mit 20 Millionen … fast nichts. Vor allem nicht, wenn du überlegst, wie viel mehr Geld in die Tierversuche gesteckt wird. Dieses Ungleichgewicht ist skandalös. Die Heilungschancen wären höher, wenn wir verstärkt in Forschung ohne Tierversuche investieren würden. Wie lange wird schon an Krebs geforscht? Wie lange an Demenz? Haben wir diese Krankheiten überwunden? Nein. Der Mensch ist eben keine 70 Kilo schwere Ratte.

Sie haben vorhin erwähnt, dass Unterstützer*innen von Tierversuchen die humanbasierte Forschung als unterentwickelt beschreiben.

In dem Kontext haben wir uns etwas überlegt: Wir haben eine Datenbank zusammengestellt, die Non-Animal Technologies, also NAT-Datenbank, heißt. Dort sind alle möglichen Informationen zu modernen und tierversuchsfreien Technologien vermerkt. Die basieren alle auf Publikationen und Studien. Im Moment gibt es dort über 1.200 Einträge.

Kommen wir zurück zur laufenden EBI: Die europäischen Dachorganisationen haben sich in diesem Fall gegen eine Petition entschieden. Warum?

Wir führen natürlich auch Petitionen durch und schätzen diese, weil sie eine einfache Möglichkeit sind, um zu zeigen, dass wir da sind und die Bevölkerung hinter uns steht. So haben wir als Ärzte gegen Tierversuche zum Beispiel unsere eigene Kampagne „Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT“ lanciert, für die derzeit ebenfalls eine Petition läuft. Es bleibt bei Petitionen aber bei diesem Appell. Die EBI jedoch hat einen Europa-übergreifenden Charakter – dahinter stehen fünf große Dachverbände von Tierversuchsgegner- bzw. Tierschutzvereinen. Wichtig ist vor allem: Wenn die EBI erfolgreich ist, muss die EU-Kommission sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich kann nicht sagen, wie die Kommission damit umgehen wird. Das Einzige, was sicher ist: Wenn die EBI keinen Erfolg hat, geschieht definitiv gar nichts – und das können wir nicht hinnehmen.

Die Anforderungen, um eine solche EBI ins Leben zu rufen, sind hoch: Es braucht unter anderem ein siebenköpfiges Team, das in sieben verschiedenen EU-Ländern ansässig ist. Damit die EBI Erfolg hat, müssen eine Million Unterschriften zusammenkommen sowie in sieben Ländern bestimmte Schwellenwerte erreicht werden. Schreckt das Bürger*innen ab?

Eine EBI ist etwas anderes als eine Petition. Durch den Vertrag von Lissabon aus dem Jahr 2007 wurde mit der EBI innerhalb der EU ein Instrument geschaffen, das eine politische Teilhabe der Bürger*innen an der EU-Gesetzgebung ermöglicht. Die Menschen sind mittlerweile beispielsweise an Petitionen auf change.org gewöhnt: Dort gibst du einfach deinen Namen und deine E-Mail-Adresse an, du bekommst eine Mail zurück, klickst auf „bestätigen“ und das war es. Das ist bei einer EBI komplizierter, das stimmt.

Finden Sie, dass EU-Bürger*innen generell genug über die Möglichkeit einer EBI informiert werden?

Eindeutig nicht. Ich muss ehrlich sagen: Ich sehe da auch Politik und Medien in der Verantwortung, die Bürger*innen darüber aufzuklären, dass es dieses Mitbestimmungsrecht gibt und dass es ihr demokratisches Recht ist, eine EBI zu starten oder in einer solchen mitzuwirken. Im Hinblick auf die Politik frage ich mich: Ist das vielleicht gewollt, dass das nicht so oft passiert? Ich drücke das jetzt ganz platt aus, aber: Es ist natürlich einfacher, wenn die Bevölkerung nichts zu meckern hat und sich nicht rührt. In den europäischen Leitmedien müsste ebenfalls darauf aufmerksam gemacht werden, was eine EBI ist, dass es sie gibt und welche zurzeit laufen. Ich finde das gehört zu einer Demokratie dazu, dass die Bevölkerung ihre Rechte kennt und informiert wird, wenn es beispielsweise eine neue EBI gibt. Es darf nicht immer darauf gewartet werden, dass Aktivist*innen oder Menschen, die sich informiert haben, andere Bürger*innen informieren.

Haben Sie bereits Reaktionen von EU-Politiker*innen auf die EBI bekommen?

Hier kann ich bisher nur Tilly Metz (Anm. d. R.: EU-Abgeordnete, déi Gréng) erwähnen, und zwar mit großer Freude. Sie hat die EBI über ihre sozialen Netzwerke geteilt und hielt im März eine Rede zur Vergabe des Preises für die Entwicklung und Anwendung von tierfreien Antikörpern. Ich würde mich freuen, wenn wir aus der Politik zu dem Thema mehr Unterstützung erhalten würden, denn es geht immerhin um die Gesundheit der EU-Bürger*innen. Das muss die EU-Politik interessieren. Das Gesundheitssystem, wie wir es jetzt kennen und das auf Tierversuchen basiert, das spielt mit der Hoffnung von Menschen auf Heilung und mit den Heilungschancen aller, die noch gesund sind. Das darf nichts sein, was den EU-Politiker*innen egal ist.

Zur Person

(Das Gespräch fand am 22. April 2022 statt, die Fragen stellte IS.)

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!