Prähistorie im Kino

Anlässlich des Kinostarts von Jurassic World Dominion, dem inzwischen sechsten Teil der Jurassic-Park-Reihe, in dem sich die Dinosaurier auf der ganzen Welt ausgebreitet haben, wirft dieser zweiteilige forum_C-Beitrag einen Blick auf den filmischen Umgang mit der Prähistorie, und damit auf Produktionen, die die „Vorgeschichte“ der Menschheit entweder mit den Mitteln des Kinos rekonstruieren möchten oder sie bis in die Gegenwart hinein verlängern.

Eine Steppe auf dem afrikanischen Kontinent, vor ca. vier Millionen Jahren. Eine Gruppe von Hominidae, frühen Menschenaffen, kämpft um das tägliche Überleben: Rivalisierende Horden machen ihnen die Trink- und Futterplätze streitig, Leoparden fallen schutzlose Mitglieder der Gruppe aus dem Hinterhalt an. Eines Morgens entdecken die Vormenschen neben ihrer Höhle einen rechteckigen schwarzen Monolithen, der, senkrecht in den Himmel ragend, eine mysteriösen Einfluss auf ihre Intelligenz ausübt. Wenig später lernt ihr Anführer nämlich, einen Knochen zunächst als Werkzeug, dann als Schlagwaffe gegen Tiere und verfeindete Artgenossen einzusetzen. In einer Geste des Triumphs wirbelt er den Knochen schließlich gen Himmel, die Kamera folgt ihm, dann: ein Match Cut auf einen im Orbit treibenden Satelliten – die Menschheit hat eben, binnen Bruchteilen von Sekunden, einen Sprung von Jahrmillionen gemacht, aus der Prähistorie in die Zukunft. Wenn es je einen Film gab, der den „Aufbruch der Menschheit“ und den anschließenden evolutionären Prozess des Menschwerdens, mit allen technischen Errungenschaften und gewalttätigen Konflikten, die stets damit einhergingen, in nur wenige Bilder und Schnitte zu kondensieren vermag, dann war es Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey (1968).

Bemerkenswert (und wegweisend) an 2001: A Space Odyssey waren nicht nur Bildsprache und Montagetechnik, sondern auch die Tatsache, dass Kubrick hier die Anfänge der Menschheitsgeschichte in eine unmittelbare logische und chronologische Kontinuität zur Gegenwart und Zukunft stellte.

Die ersten „Vormenschen“ entwickelten sich vor etwa 7 Millionen Jahren im Miozän, die bekanntere Steinzeit reicht ca. 2.6 Millionen Jahre zurück. Filme über die Prähistorie tendieren für gewöhnlich eher dazu, diese entweder als fremdes, mystisches Land ohne direkten Bezug zu späteren historischen Epochen darzustellen, oder sie durch anachronistische Gags und Verweise mit der Jetztzeit zu assoziieren. Für noch frühere geologische Zeitalter wie das Paläozoikum (541 Millionen Jahre bis ca. 251.9 Millionen Jahre vor unserer Zeit) und das Mesozoikum (251,9 Millionen Jahre bis etwa 66 Millionen vor heute) – das „Zeitalter der Dinosaurier“ – gilt dies in noch höherem Maße.

Völlig überraschend ist das allerdings nicht: Die komplexe Entstehungsgeschichte des Planeten und, sehr viel später, die der Menschheit – zum Vergleich: die Neandertaler bevölkerten Teile Europas und Klein- bzw. Vorderasiens erst zwischen ca. 230.000 und 30.000 Jahren vor unserer Zeit –, umfassen Zeitspannen, deren schieres Ausmaß mit dem menschlichen Verstand kaum greifbar sind.

Dazu kommt eine – vergleichsweise – überschaubare Masse und Gewichtung an Quellenmaterial. Fossilierte Überreste wie Gesteine, aber auch menschliche Knochen und Zähne, mögen Hinweise auf die geologische Beschaffenheit der Erde und auf Körperstrukturen, Sprachfähigkeiten und Verletzungen prähistorischer Menschen geben – was sie aber nicht (mehr) liefern können, sind Belege für individuelle und gesellschaftliche Verhaltensweisen, Gebräuche, Weltbilder und Emotionen.[1] Rekonstruktionen prähistorischer Welten sind deshalb vornehmlich Hypothesen – deutlicher als bei anderen frühen Epochen der Menschheitsgeschichte, wie der Bronzezeit, der Eisenzeit oder der Antike, für die auch verschriftlichte Dokumente existieren, dominieren hier die historiografischen Leerstellen, die, zumindest was die Literatur und den Film anbelangt, mit Imagination und Spekulation übertüncht werden müssen.

Filme, die eine „prähistorische Geschichte“ erzählen wollen, müssen diese also entweder in großen Teilen erfinden, oder in Bezug zu etwas setzen, das ihre Zuschauer.innen wiedererkennen. Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit diesen Umdeutungen der Prähistorie im Kino – sei es als fremdartiges und mystisches Land, mitunter losgelöst vom Rest der Menschheitsgeschichte, als satirisch-anachronistische Rückschau oder als Mahnung an die Gegenwart.

Ein fremdes Land

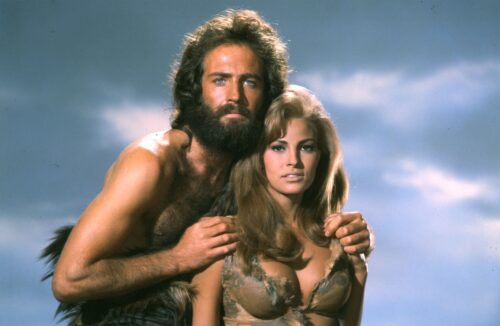

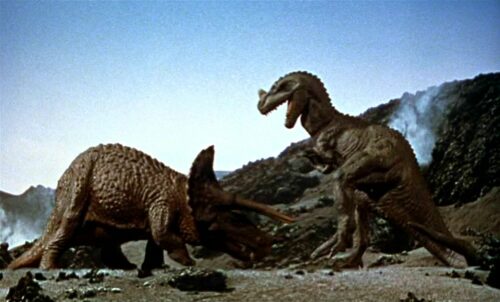

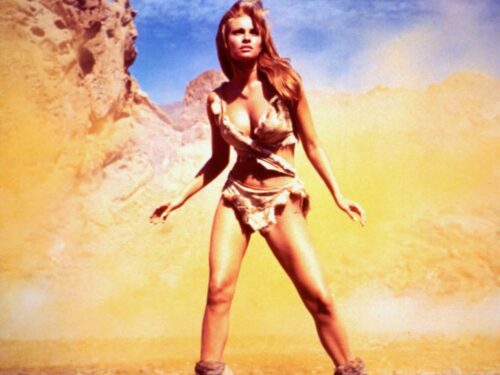

Emblematisch für die filmische Re-Interpretation und -Konstruktion der Prähistorie als fantastischer Raum ist die vielfach zitierte britische Hammer-Films-Produktion One Million Years B.C. (Don Chaffey, 1966), die die Geschichte des Steinzeitmenschen Tumak (John Richardson) erzählt, der nach einem Streit mit seinem Vater, dem Stammeshäuptling Akhoba (Robert Brown), in die Verbannung geschickt wird. Auf seiner Odyssee durch öde Fels- und Wüstenlandschaften lernt er die junge Loana (Raquel Welch) von einem höher entwickelten und friedlicheren Clan kennen und lieben. Nach einem Streit ist Tumak abermals gezwungen, das Weite zu suchen – dieses Mal aber mit Loana. Unterwegs werden die beiden immer wieder von Riesenschildkröten, Riesenechsen und allerlei Dinosauriern angegriffen; am Ende dezimiert auch noch ein Vulkanausbruch die bis dato überlebenden Mitglieder der beiden rivalisierenden Stämme.

Die auf effektvolle Horrorproduktionen spezialisierte Schmiede Hammer Films hielt sich auch hier nicht lange mit historischer Akkuratesse auf, sondern warf munter alles in den Topf, was sich im kollektiven Wahrnehmen irgendwie mit „Vorgeschichte“ assoziieren ließ – auch wenn dabei sämtliche Epochen durcheinandergewirbelt werden: Steinzeitmenschen, Menschenaffen, Dinosaurier und Gigantismus (ein evolutionäres Phänomen, wobei Tiere und Pflanzen übergroßes Wachstum entwickeln). Das prähistorische Setting, das den Rahmen des Filmes bildet, wird in One Million Years B.C. nicht als historische Epoche begriffen, sondern als erzählerischen Raum, der sich vielfach dehnen und mit thematisch verwandten Assoziationen und Motiven beschreiben lässt. Das Resultat ist ein sichtbar bemühter, aber recht ziellos umherschlingernder Film (gedreht wurde auf den Kanarischen Inseln), der immerhin alle paar Minuten von hübsch animierten Dinosaurierkämpfen (Tricks: Ray Harryhausen) unterbrochen wird; die weibliche Hauptrolle Raquel Welch avancierte aufgrund ihrer freizügigen Kostümierung zu einer populärkulturellen Ikone der Sechziger.

In Conan the Barbarian (1982) ging Regisseur John Milius (auch verantwortlich für das Drehbuch, mit Oliver Stone) noch einen Schritt weiter. Sein Fantasy- bzw. »Barbaren«-Film mit Arnold Schwarzenegger in seiner ersten großen Rolle basiert auf den Conan the Cimmerian-Erzählungen von Robert E. Howard (1932) und ist de facto gar nicht in der menschlichen Vorzeit angesiedelt, sondern im fiktiven »Hyborischen Zeitalter«. Die Bezüge zu real existierenden Epochen, Ethnien und Kulturen, die der Film großzügig über Landschaften, Kostüme und Ausstattung zitiert, sind allerdings so offensichtlich, dass man gar nicht umhinkommt, das archaische Gemetzel um Conan, der als Junge versklavt wird, zum gefeierten Gladiatoren aufsteigt und sich schließlich an dem Schlangenkultführer Thulsa Doom (James Earl Jones) für den Tod seiner Eltern rächt, ebenfalls als okkult-mystische Spielart der Prähistorie zu rezipieren. Regisseur Milius, in Hollywood seit den achtziger Jahren als reaktionärer Demagoge in Verruf, fand in dem wüsten, enthemmten Leinwandtreiben auch eine filmische Entsprechung seiner politischen Ansichten – konsequenterweise nannte er den Film seinen „biggest directorial success”.

Am Anfang war das Feuer

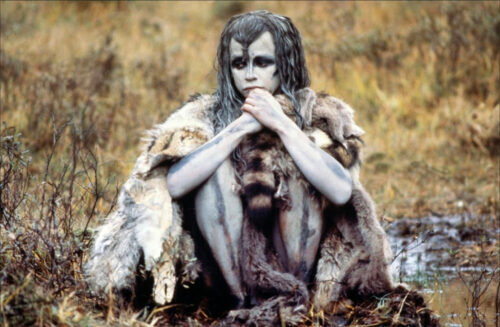

Eine deutlich ernstere Herangehensweise an die Urgeschichte dagegen wählte 1981 der französische Regisseur Jean-Jacques Annaud in seinem Abenteuerfilm La Guerre du feu. Auch diese Produktion entstand damit zu einem Moment, in dem das europäische wie amerikanische Kino ein erstaunliches Interesse an den Ursprüngen der menschlichen Zivilisation zeigte – möglicherweise, wie der deutsche Autor und Filmkritiker Georg Seeßlen mutmaßt, „[geleitet] von ökologischen und esoterischen Sehnsüchten, auf der Suche nach den verlorenen Paradiesen der Menschheit, oder zumindest auf der Suche nach Bildern für ihren Verlust.[2]“ Annauds Film konfrontiert die Zuschauer.innen mit dem Leben auf dem europäischen Kontinent vor 80.000 Jahren – und verlangt ihren Sehgewohnten einiges ab.

Im Zentrum der Geschichte steht der frühe Neandertaler-Clan der Ulam, die bei einem Überfall der menschenaffenartigen Wagabou auf ihre Felsenhöhle ihre einzige Feuerquelle verlieren. Um Nässe, Kälte und Tod nicht schutzlos ausgeliefert zu sein, machen sich drei der mutigsten Ulam – Naoh (Everett McGill), Amoukar (Ron Perlman) und Gaw (Nicholas Kadi) – auf den Weg, das Feuer wiederzubringen. Doch die prähistorische Welt, durch die sich die drei bewegen müssen, steckt voller Gefahren: Säbelzahntiger (bei aller angestrebten historischen Akkuratesse: ein Anachronismus), Hunger, Kälte, feindliche Clans, gar Kannibalen. Durch Mut und List bringen sie schließlich das Feuer wieder in ihren Besitz – ein Umstand, der auch bei anderen Stämmen Begehrlichkeiten weckt. Auf dem Rückweg stoßen sie auf eine junge Frau, die sensible Ika (Rae Dawn Chong), die dem höher entwickelten Ivaka-Clan angehört, und die sich den drei Ulam anschließt. Ika und Naoh entdecken eine tiefere geistige wie körperliche Zuneigung füreinander, die über das Triebhaft-Sexuelle der anderen hinausgeht; von den Ivaka lernt Naoh auch, durch Reibung künstliches Feuer zu erzeugen – ein Wissenstransfer, der schließlich seinen eigenen Clan rettet.

Zwar verzichteten auch andere Filmproduktionen darauf, ihre „Vormenschen“ eine moderne Sprache sprechen zu lassen – doch wenige Filme gingen dabei so konsequent vor wie Annaud bei La Guerre du feu. Der britische Schriftsteller und Linguist Anthony Burgess, der die literarische Vorlage für A Clockwork Orange (Stanley Kubrick, 1971) lieferte, entwickelte eine eigene Laut- und Gebärdensprache aus rund hundert „ursprachlichen“ Ausdrücken, die sich die Schauspieler.innen aneigneten und einsetzten. Der britische Verhaltensforscher Desmond Morris beriet den Cast in puncto Gestik und Gebärden – insbesondere McGill (Naoh) und Perlman (Amoukar) legen dabei eine verblüffende, von Primaten inspirierte Performance an den Tag, die zwar auf den ersten Blick die Grenzen zur unfreiwilligen Komik hin und wieder streift, aber niemals überschreitet. Vielmehr lassen sie ihre zunächst sperrigen Charaktere reifen, mutiger, listiger, gewitzter werden – das wohlbekannte Klischee der keulenschwingenden, tumben „Urmenschen“ wird so über die Dauer des Films diskret unterlaufen. Durch ebendiesen Reifeprozess, den die Charaktere absolvieren, sind sie „uns“ schließlich näher, als wir anfangs glauben – bei Annaud ist die Prähistorie letzten Endes also bei weitem kein völlig fremdes Land.

Drei weitere Produktionen, die vom Interesse für die Urgeschichte zu Beginn der achtziger Jahre zeugen und im zweiten Teil behandelt werden, sind: Die Klamotte Caveman (Carl Gottlieb, 1981) mit Ringo Starr in der Hauptrolle, das feministisch angehauchte Drama The Clan of the Cave Bear (Michael Chapman, 1985), in der sich Daryl Hannah als Cro-Magnon-Frau gegenüber einem Stamm evolutionär weniger entwickelter Neandertaler behaupten muss, sowie das Drama Iceman (Fred Schepisi, 1984), in dem ein 40.000 Jahre alter, tiefgefrorener Mensch in der Arktis aufgetaut, wiederbelebt und mit fragwürdigen Methoden untersucht wird.

Zweiter Teil dieses Beitrags.

[1] Schrenk, Friedemann: Die Frühzeit des Menschen. Der Weg zum Homo Sapiens. CH Beck, 2019.

[2] Seeßlen, Georg: Filmwissen: Abenteuer. Grundlagen des populären Films. Schüren, 2011.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!