- Kino

„Oppenheimer“ von Christopher Nolan: Amerikanische Kernfamilie

Von der dreistündigen Laufzeit über das beeindruckende Schauspielensemble bis zur epochenübergreifenden Erzählung ist Christopher Nolans biografisches Drama Oppenheimer über den Quantenphysiker und „amerikanischen Prometheus“ J. Robert Oppenheimer in fast jeder Hinsicht großes, überbordendes Kino – und doch nicht frei von Schwächen.

Von dem minimalistischen Neo-Noir-Thriller Memento (2000) über die Science-Fiction-Großproduktionen Inception (2010), Interstellar (2014) und Tenet (2020) bis zum Zweitweltkriegsdrama Dunkirk (2017) – so grundverschieden die Filme von Christopher Nolan auch sein mögen, haben sie doch einen gemeinsamen Kern: Stets lässt der britisch-amerikanische Autor und Regisseur sein eigenes Interesse für die Gesetze des Kosmos und der Quantenphysik sowie für die Mechanismen der Zeit miteinfließen.

Nicht immer mündet die Suche nach einer möglichst unkonventionellen Erzählweise auch in eine nachvollziehbare Handlung. Insbesondere Nolans letzter Film, der Zeitinversionsthriller Tenet, ließ viele Zuschauer.innen eher ratlos zurück – zu überkompliziert und umständlich bei der Etablierung seiner filmimmanenten Regeln und Gesetzmäßigkeiten, zu verschachtelt in der Struktur, zu überladen mit Handlungssträngen. Aller größtenteils berechtigter Kritik zum Trotz muss man Nolan aber auch zugutehalten, dass er mit jedem neuen Filmprojekt nach Möglichkeiten sucht, die Bedürfnisse des Mainstreampublikums nach bildgewaltigem Spektakel mit seinen eigenen (Arthouse-)Ansprüchen in Einklang zu bringen.

Das Manhattan-Projekt

In seinem aktuellen Film Oppenheimer verlässt Nolan das Terrain der Science-Fiction-Spekulation, um von der gänzlich realen, fieberhaft vorangetriebenen und mit katastrophalen Folgen behafteten Entwicklung der allerersten US-Atombombe während des Zweiten Weltkrieges zu erzählen.

Im Zentrum seines immerhin dreistündigen biografischen Historiendramas steht der jüdischstämmige amerikanische Quantenphysiker und Vorsitzende des „Manhattan-Projektes“ J. Robert Oppenheimer (1904-1967, gespielt von Cillian Murphy), der, zusammen mit einer Schar amerikanischer (sowie einiger europäischer) Wissenschaftler in der hastig errichten Retortenstadt Los Alamos an der militärischen Nutzbarmachung der Kernspaltung arbeitete.

Eingerahmt sind diese Geschehnisse von nicht weniger als drei (!) nicht-chronologisch erzählten Rahmenhandlungen. Eine davon ist vor dem Zweiten Weltkrieg angesiedelt und zeigt den jungen Oppenheimer als Studenten an den großen europäischen Universitäten in Cambridge, Göttingen und Leiden, bevor er in die Vereinigten Staaten zurückkehrt und eine Assistenzprofessur in Berkeley, Kalifornien, annimmt. Während dieser Zeit kommt Oppenheimer in Kontakt mit Mitgliedern der Kommunistischen Partei und beginnt eine unglückliche Liebesbeziehung mit der kommunistischen Medizinstudentin Jean Tatlock (Florence Pugh); später heiratet er seine Frau Kitty (Emily Blunt).

1942 wird er schließlich von General Leslie Groves (Matt Damon) mit der Forschungs- und Entwicklungsarbeit an der Atombombe beauftragt, mit dem Ziel, Nazideutschland zuvorzukommen. Sein früheres politisches Engagement stößt hier aber bereits auf Misstrauen bei den Entscheidungsträgern und auch innerhalb seiner Wissenschaftsfamilie gibt es zunehmend divergierende Ansprüche: Oppenheimers Kollege und Freund Edward Teller (Benny Safdie) beispielsweise möchte die Entwicklung einer Wasserstoffbombe vorantreiben, während ersterer dies ablehnt; überdies gibt es die (wie sich später herausstellt: nicht gänzlich unbegründete) Furcht vor einer kommunistischen Unterwanderung der Wüstenstadt Los Alamos.

Nach der Kapitulation des Dritten Reichs und dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa am 8. Mai 1945 stellen einige der an der Entwicklung der Atombombe beteiligten Forscher den Sinn ihrer Mission in Frage. Trotzdem gelingt am 16. Juli 1945 der sogenannte „Trinity-Test“, die erste erfolgreiche Kernwaffendetonation in der Menschheitsgeschichte. Kurze Zeit später lässt Präsident Harry S. Truman (Gary Oldman) die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki mit Atombomben angreifen, um das Land in die Knie zu zwingen und, um im Nachgang der Yalta-Konferenz eine deutliche Warnung an die Sowjetunion zu schicken. Oppenheimer, der sich bis dahin obsessiv in die Forschung zurückgezogen hatte, erkennt das erste Mal die tödlichen, zerstörerischen Konsequenzen und Kollateralschäden seiner Arbeit für die reale Welt.

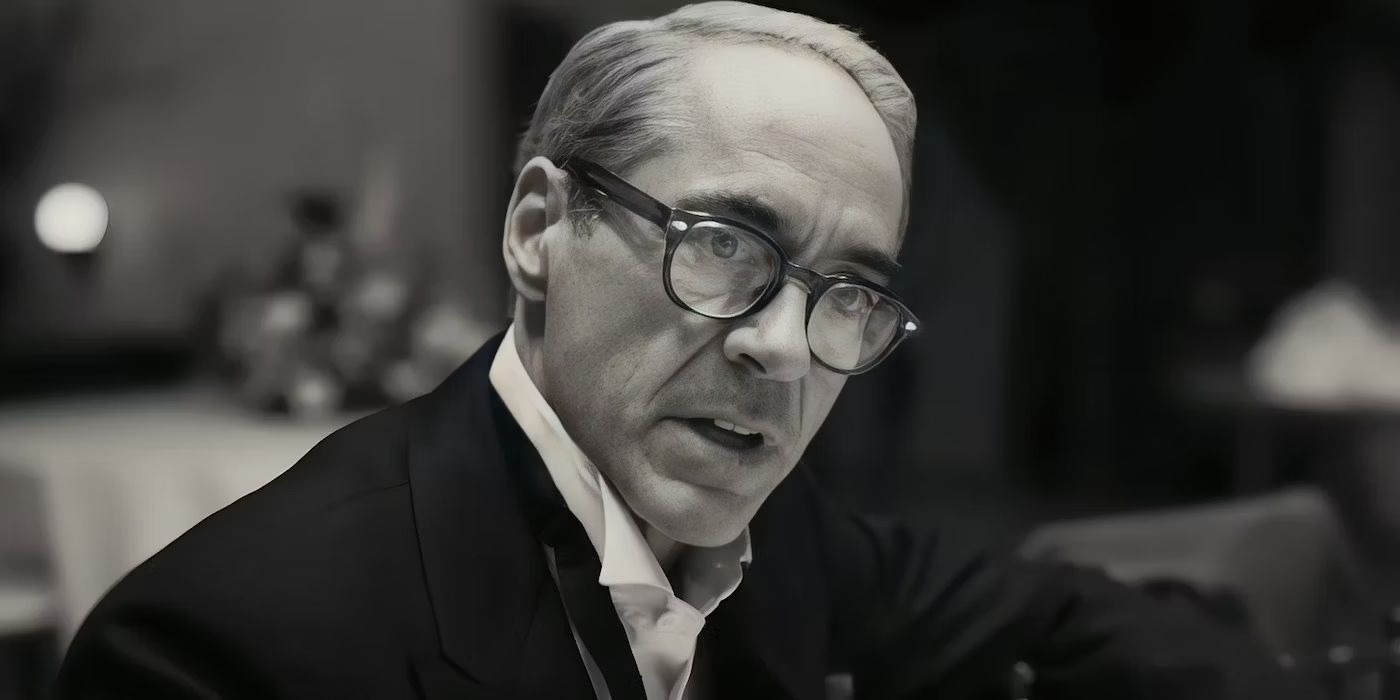

In der Nachkriegszeit – und das sind die beiden weiteren Handlungsstränge in Oppenheimer – fällt er in der McCarthy-Ära, aufgrund seiner Vergangenheit und seines Engagements gegen ein atomares Wettrüsten zwischen den Blockmächten, in Ungnade und muss sich, als vermeintlich unpatriotischer Nestbeschmutzer, 1954 in einer entwürdigenden Sicherheitsanhörung rechtfertigen. Eine zusätzliche, in schwarz-weiß gedrehte Handlungsebene, widmet sich fünf Jahre später der bevorstehenden Neuwahl des Handelsministers Lewis Strauss (Robert Downey jr.), einem führenden Mitglied der Atomenergiebehörde, der aufgrund einer persönlichen Kränkung sowie Oppenheimers Weigerung, sich an der Entwicklung der Hydrogenbombe zu beteiligen, zu dessen politischem Widersacher wurde.

Der amerikanische Prometheus

Basierend auf der bereits 2005 erschienenen Biografie American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (Kai Bird, Martin J. Sherwin) inszeniert Nolan den Quantenphysiker als modernen amerikanischen Prometheus, dem es gelingt, die bis dato unerforschten, geradezu göttlichen Kräfte des Universums zu entschlüsseln, zu entfesseln und sie in den „Dienst“ der Menschheit zu stellen – und der, wie sein mythologisches Vorbild, einen hohen persönlichen und moralischen Preis dafür zahlen muss.

Trotz akribischer Recherche (und einer Laufzeit von 180 Minuten) gelingt es Nolan aber nur ansatzweise, diese historisch vielschichtige und ambivalente Figur mitsamt all ihren Widersprüchen und biografischen Brüchen für das Publikum greifbar zu machen. Vor allem Oppenheimers tatsächliches Verhältnis zum Kommunismus, seine inneren Konflikte und Wandlung vom obsessiv-getriebenen Leiter des „Manhattan-Projektes“ zum Regulierer atomarer Aufrüstung bleiben mitunter vage.

Einen maßgeblichen Anteil daran hat die puzzleartige, nicht-chronologische Erzählstruktur, die sich hier, im Gegensatz zu beispielsweise Dunkirk, als Nachteil erweist und den Film nur selten zu einem homogenen Ganzen zusammenfließen lässt. Praktisch von der ersten Filmminute an erschlägt Nolan das Publikum mit ineinander verschachtelten und sich überlappenden Handlungsebenen, unterschiedlichen und nur schwer voneinander zu unterscheidenden Anhörungen und Untersuchungskommissionen, Andeutungen von politischen Intrigen sowie dröhnenden, recht abstrakten Visionen von kosmischen Gewalten und Feuersbrünsten.

Die schiere Masse an Informationen, die Oppenheimer seinen Zuschauer.innen quasi im Minutentakt mit auf den Weg gibt, oft implizit und inmitten hektisch gefilmter Dialogszenen, wirkt irgendwann schlichtweg überfordernd. Diese narrativen Defizite – einschließlich umständlich-langatmiger Erklärbär-Exposition – kennt man freilich auch aus anderen Nolan-Filmen wie Inception oder Tenet, nur münden sie dort regelmäßig in imposante, raffiniert umgesetzte Actionsequenzen, die das Vorangehende ein Stück weit vergessen lassen. Bei einer geerdeten und delikaten Thematik wie der Entwicklung und dem Einsatz von Kernwaffen gegen die japanische Zivilbevölkerung hingegen kann das Drehbuch keine solche eskapistischen Verschnaufpausen anbieten. Konsequenterweise verzichtet Nolan auch auf jegliche Effekthascherei und zeigt die verheerenden Auswirkungen der Detonationen in Japan in der eindrucksvollsten Sequenz lediglich vor dem inneren Auge Oppenheimers.

The End of the World as We Know It

So sorgt Nolans Fokussierung auf die vornehmlich politischen Aspekte von Oppenheimers Vita dafür, dass die größeren, kosmischen Fragen, die sich aus seiner weltverändernden Forschungsarbeit ergeben – die Menschheit hat immerhin, zum ersten Mal in ihrer Geschichte, eine Schöpfung bei der Hand, die das Potenzial hat, den gesamten Erdplaneten zu zerstören oder zumindest unbewohnbar zu machen – kaum angeschnitten werden. Über Nolans Schwerpunktsetzungen in Oppenheimer lässt sich zugegebenermaßen debattieren – bei der Adaptation einer mehr als 700-seitigen Biografie einer historisch mehr als komplexen, enigmatischen Figur sind Kürzungen und Auslassungen unvermeidbar.

Auf der Habenseite stehen dagegen, ganz objektiv, durchweg ausgezeichnete schauspielerische Leistungen bis in die allerkleinsten Nebenrollen – allen voran der auffallend hagere, in sich gekehrte Cillian Murphy, der hier fast bis zur Selbstaufgabe spielt – bei denen man sich schon manchmal fragt, wieso sich A-List-Schauspieler.innen für wenige Sekunden Leinwandpräsenz verpflichten lassen (achten Sie aber dennoch einmal auf Casey Affleck in der Rolle des wahrhaft furchteinflößenden Geheimdienstoffiziers Boris Pash). Hervorzuheben ist auch die „Trinity-Test“-Sequenz, in der alles Theoretische, alle Überlegungen, Formeln, und Berechnungen das erste Mal Wirklichkeit werden – obwohl wir genau wissen was passieren wird, ist die Spannung kaum auszuhalten.

Von der Laufzeit über das Schauspielensemble bis zur epochenübergreifenden Erzählung ist Oppenheimer ein in jeder Hinsicht großer Film, der gleichzeitig aber nicht frei von erzählerischen und formalen Schwächen ist. Die Nolan-Rezeptur, die bei seinem bisherigen Überwältigungskino funktionierte, kommt hier, angesichts einer auch in der Realität komplexen und ernsten Thematik, an ihre Grenzen. Trotzdem: Dass ausgerechnet ein historisches Drama aktuell bessere Box-Office-Resultate generiert als jene hochbudgetierten (Franchise-)Filme, in die die Filmstudios normalerweise ihre Hoffnungen setzen (z.B. Shazam! Fury of the Gods, The Flash, The Little Mermaid, Indiana Jones and the Dial of Destiny oder Mission: Impossible Dead Reckoning Part One, um nur einige kostspielige Misserfolge dieses Kinojahres zu nennen), zeigt dann doch, dass das Publikum immer noch bereit ist, sich auf herausfordernde Filme einzulassen.

Aktuell im Kino.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!