- Kino

„We’re gonna have the hap-hap-happiest Christmas!“ – Eine kleine Typologie des Weihnachtskinos (Teil 1)

Schneebedeckte Landschaften, reich geschmückte Tannenbäume, mit Lichterketten verzierte Hausfassaden, Kutschen, Krippen und Zuckerstangen, besinnliche Lieder sowie der Weihnachtsmann (bzw. Santa Claus) mit weißem Bart, fülligem Bauch, rotem Anzug und Rentieren. Viele der Motive, die wir heute wie selbstverständlich mit Weihnachten verbinden, erlangten erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts größere Popularität – zunächst im angelsächsischen Raum, dann zunehmend auch in Europa, wo sie mit lokalen und regionalen Bräuchen verschmolzen. Neben illustrierten Erzählungen wie Charles Dickens’ A Christmas Carol (1843), Postkarten und Werbeanzeigen spielte vor allem das Kino seit seiner Erfindung Ende des 19. Jahrhunderts eine zentrale Rolle bei der Ausformung und Festigung der visuellen Repräsentation des Weihnachtsfestes.

Zu den sehr frühen Filmen mit Weihnachtsmotiven zählen unter anderem die einminütige britische Produktion Santa Claus (George Albert Smith, 1898) sowie Georges Méliès’ Kurzfilm Le Rêve de Noël (1900). Glaubt man der deutschsprachigen Wikipedia-Seite, so wurden bis 1940 allein in den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland bereits mehr als siebzig Filme mit Weihnachtsbezug gedreht.1 Die bis heute prägendste erzählerische wie ästhetische Gestaltung des modernen Weihnachtsbildes geht jedoch auf jene Filmproduktionen zurück, die seit den 1940er Jahren in Hollywood entstanden. Dazu zählt unter anderem der Musikfilm Holiday Inn (Mark Sandrich, 1942) mit Fred Astaire und Bing Crosby in den Hauptrollen, in dem Crosby zum ersten Mal das von Irving Berlin geschriebene Weihnachtslied White Christmas in besinnlicher Atmosphäre bei Schneefall und Kaminfeuer vorträgt – eine Komposition, die 1954 in der gleichnamigen Musicalkomödie von Michael Curtiz erneut (und jetzt in opulenten VistaVision-Farben) zum Einsatz kam, und in den folgenden Jahrzehnten zu einem der meistverkauften und emblematischsten Weihnachtslieder aller Zeiten avancierte.

Populäre Vorstellungen eines idealen Weihnachtsfestes sind in hohem Maße durch filmische Konventionen und Inszenierungen geprägt. Obwohl die visuellen Darstellungen von Weihnachten, seinen Bräuchen, Ritualen und Traditionen einem gesellschaftlichen und kulturellen Wandel unterliegen, bleiben Weihnachtsfilme in ihrer narrativen Ausrichtung und Aussage überraschend konstant – unabhängig davon, ob das Weihnachtsfest ein zentrales Element der Filmhandlung ist, oder lediglich als stimmungsvolle Kulisse bzw. Rahmen eingesetzt wird. Weihnachtsfilme inszenieren das Fest wahlweise als eine Zeit des Wunders und des Neuanfangs, als Anlass zur Reflexion und Rückbesinnung auf immaterielle Werte, als Phase persönlicher Selbsterkenntnis und Läuterung oder als Moment familiärer und amouröser Zusammenkunft – in ihrer Aussage eng verknüpft mit Werten wie Nächstenliebe und Versöhnung sowie dem Streben nach gesellschaftlicher Konsolidierung. Wie das Weihnachtsfest selbst haben auch Weihnachtsfilme einen doppelten Charakter: Einerseits fungieren sie als spirituelle und mediale Ereignisse, die durch die filmische Zelebrierung des Festes und seiner Werte zu dessen Akzeptanz und Relevanz beitragen; andererseits fördern sie durch ihre gewinnorientierte Ausrichtung auch dessen zunehmende Kommerzialisierung. Sie sind dabei allerdings keinem bestimmten filmischen Genre verpflichtet, sondern können in den unterschiedlichsten Formen auftreten – als Drama, Liebesfilm, Familienkomödie, Groteske oder auch als Märchen-, Action- und Horrorfilm – und passen sich so jeweils unterschiedlichen Erzähltraditionen und Erwartungen seitens des Publikums an.

Hier nun eine Auswahl von Weihnachtsfilmen, in chronologischer Reihenfolge, die auf vielfältige Weise die Geschichte des Weihnachtskinos geprägt haben oder dies immer noch tun. Dabei werden ihr jeweiliger Entstehungskontext ebenso beleuchtet wie ihre thematischen Schwerpunkte und ihre Aussagen zu Gemeinschaft, Familie und Liebe. Vielleicht stoßen Sie dabei sogar auf den einen oder anderen Film, den Sie sich über die Feiertage mit Freude ansehen möchten.

Miracle on 34th Street

(George Seaton, 1947)

Mehrere der einflussreichsten Weihnachtsfilme der Kinogeschichte entstanden während oder unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg – und damit in einer Zeit, in der das Bedürfnis nach Mut machenden, gemeinschafts- und sinnstiftenden Filmen besonders ausgeprägt war. Neben dem bereits erwähnten Musicalfilm Holiday Inn von 1942, in dem zwei Showkünstler ein nur an saisonalen Feiertagen geöffnetes Unterhaltungslokal betreiben, trifft das auch auf die Familienkomödie Miracle on 34th Street von George Seaton zu.

Der Film erzählt die Geschichte eines gutmütigen älteren Herrn namens Kris Kringle (Edmund Gwenn), der im New Yorker Kaufhaus Macy’s als Weihnachtsmann arbeitet und dabei behauptet, der echte Santa Claus zu sein. Während anfänglich Skepsis und Zweifel ob seiner Glaubwürdigkeit herrschen – insbesondere bei der alleinerziehenden Macy’s-Managerin Doris Walker (Maureen O’Hara), die ihre Tochter Susi (Natalie Wood) streng rational erzieht und daher jede Form des Wunderbaren ablehnt – berührt Kringle durch sein freundliches Wesen nach und nach sowohl Kunden als auch Mitarbeiter von Macy’s. Kringles erklärtes Ziel ist es jedoch, das Scheidungskind Susi wieder zum Glauben an sich und an die Kraft des Weihnachtsfestes zu bewegen. Durch eine Intrige des weihnachtshassenden Psychologen Granville Sawyer, der Kringles Geisteszustand prüfen soll, wird letzterer schließlich entmündigt und in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, bis schließlich vor Gericht die Frage verhandelt wird, ob es tatsächlich einen echten Santa Claus gibt. Miracle on 34th Street verstand sich nicht nur als deutliche Kritik an der weihnachtlichen Konsumkultur, die die wahren Werte des Weihnachtsfestes verdrängt hatte, sondern zugleich als Plädoyer für den (durchaus christlich-religiös untermauerten) Glauben an das Wunderhafte und Spirituelle – in einer Zeit, in der viele Menschen noch die Folgen und familiären Verluste des amerikanischen Engagements im Zweiten Weltkrieg verarbeiten mussten.

It’s a Wonderful Life

(Frank Capra, 1946)

Ebenfalls ein prägender Weihnachtsfilm der unmittelbaren Nachkriegszeit ist die Tragikomödie It’s a Wonderful Life, produziert und inszeniert von Frank Capra. Obwohl der Film bei seiner Veröffentlichung als kommerzieller Misserfolg galt, wird er heute regelmäßig zu den besten Filmproduktionen aller Zeiten gezählt. Auch hier steht ein weihnachtlicher Wunderaspekt im Mittelpunkt der Filmhandlung, der von Anfang an mit dem Glauben an menschliche Verbundenheit und die Kraft der Gemeinschaft verknüpft ist.

It’s a Wonderful Life beginnt mit Aufnahmen der verschneiten Kleinstadt Bedford Falls am Weihnachtsabend, unterlegt mit den Stimmen der Einwohner, die in ihren Gebeten um Beistand für George Bailey (James Stewart) bitten – einen Mann aus ihrer Mitte, der ausgerechnet an Weihnachten seinen Lebensmut verliert und über Selbstmord nachdenkt. Zwei göttliche Entitäten, dargestellt durch sich unterhaltende Galaxien, hören die Gebete und beraten darüber, wie sie eingreifen können. Sie beschließen, den Schutzengel Clarence (Henry Travers) auf die Erde zu schicken, um George beizustehen. Damit eröffnet der Film eine lange Rückblende, die zeigt, wie der junge George sein ganzes Leben lang seine eigenen Träume zurückstellt, um anderen zu helfen. Er rettet seinem Bruder Harry Bailey (Todd Karns) im Kindesalter das Leben, als dieser in einem zugefrorenen See einbricht; während Harry mit einer Unterkühlung davonkommt, verliert George aufgrund einer Infektion dauerhaft das Hörvermögen auf seinem linken Ohr. In späteren Jahren übernimmt George das Familiengeschäft, die örtliche Bausparkasse Building and Loan. Damit verhindert er zwar, dass der gierige und kaltherzige Geschäftsmann Mr. Potter (Lionel Barrymore) die gesamte Stadt unter seine Kontrolle bringt, doch gleichzeitig fesselt ihn diese Entscheidung auch dauerhaft an Bedford Falls und lässt seine Träume, die Welt zu bereisen, unerfüllt. In Mary Hatch Bailey (Donna Reed) findet George immerhin die Liebe seines Lebens, mit der er drei Kinder bekommt und eine Familie gründet.

Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände gerät George jedoch schließlich in finanzielle Not und verzweifelt so sehr, dass er sich das Leben nehmen möchte. In diesem Moment erscheint ihm sein Schutzengel Clarence, der ihm aufzeigt, wie das Leben in Bedford Falls aussehen würde, wenn er nie geboren worden wäre. Beseelt durch diese Erfahrung erkennt George den Wert seines altruistischen Handelns, und wie er das Schicksal seiner Mitmenschen positiv beeinflusst hat. Mit neuer Lebensfreude und Hoffnung kehrt er zu seiner Familie und zur kleinstädtischen Gemeinde zurück, und erfährt, dass die Bewohner gemeinsam Geld gesammelt haben, um seine Schulden und die der Baugenossenschaft zu tilgen.

Für eine amerikanische Produktion bemerkenswert, übt It’s a Wonderful Life eine ungewöhnlich deutliche Kritik am System des Kapitalismus und seinen Repräsentanten, und hebt zugleich die Kraft des Einzelnen sowie die Solidarität des Kollektivs hervor, das in schwierigen Zeiten zusammenhält und so Krisen zu überwinden vermag. Wie in Miracle on 34th Street wird die transformative Kraft des Weihnachtsfestes betont, die ebensolche Wunder überhaupt erst möglich macht.

How the Grinch Stole Christmas!

(Chuck Jones, 1966)

Mit der Verbreitung des Farbfernsehens in den 1960er Jahren begann man, weihnachtliche Erzählungen und Motive gezielt für das Fernsehformat zu adaptieren – oft speziell auf ein kindliches Publikum zugeschnitten. Ein Beispiel dafür wäre der animierte Kurzfilm How the Grinch Stole Christmas!, der auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Dr. Seuss (1957) basiert und im Dezember 1966 erstmals als Television Special auf CBS ausgestrahlt wurde.

Die Geschichte spielt in der fiktiven Stadt Whoville, deren Bewohner, die Whos, das Weihnachtsfest mit großer Begeisterung feiern. Der Grinch (gesprochen von Boris Karloff!) – eine grüne und griesgrämige Kreatur – lebt zurückgezogen in einer Höhle auf einem Berg oberhalb von Whoville und verabscheut Weihnachten. Um den Whos die Freude zu nehmen, beschließt er, Weihnachten zu stehlen, indem er sich als Santa Claus verkleidet und in der Nacht alle Geschenke, Weihnachtsbäume und Dekorationen aus Whoville entwendet. Am Weihnachtsmorgen stellt der Grinch mit einigem Erstaunen fest, dass die Whos dessen ungeachtet glücklich das Fest feiern, da Weihnachten für sie eben nicht nur aus materiellen Dingen besteht. Diese Erkenntnis berührt den Grinch so sehr, dass sein Herz um drei Größen wächst – er bringt die gestohlenen Geschenke zurück und feiert schließlich Weihnachten mit den Whos.

Die Kombination aus humorvoller Erzählung, den liebevoll gestalteten Animationen von Chuck Jones (u. a. Looney Tunes) sowie einer zeitlosen Botschaft über den wahren Geist des Weihnachtsfestes, die sich gegen den Konsumdruck der 1950er und 1960er Jahre stellte, machte diese Dr. Seuss-Adaption zu einem Klassiker des Weihnachtskinos: Die Whos verlieren trotz des Verlusts ihrer materiellen Güter nicht die Freude am Fest und nehmen den geläuterten Grinch am Ende sogar in ihre Gemeinschaft auf. Die Universalität dieser Werte trug zur anhaltenden Popularität der Geschichte bei und inspirierte regelmäßige Remakes und Neuadaptationen des Stoffs (u. a. 2000 und 2018).

Ein weiterer Weihnachtsfilm, der für ein kindliches bzw. jugendliches Publikum konzipiert wurde, ist die Adaption Mickey’s Christmas Carol (1983) – eine von unzähligen Verfilmungen von Charles Dickens‘ bekanntem Roman. In dieser Version schlüpfen bekannte Disney-Figuren in die Rollen von Ebenezer Scrooge (Dagobert Duck/Scrooge McDuck) und dem Angestellten Bob Cratchit (Mickey Mouse), um in lediglich 26 Minuten die Geschichte des verbitterten Geizhalses Scrooge („Bah, Humbug!“) zu erzählen, der am Weihnachtsabend von vier Geistern heimgesucht wird, die ihn mit seiner Hartherzigkeit konfrontieren und ihn so schließlich zu einem besseren Menschen machen.

Auch die britisch-amerikanische Fernsehproduktion Little Lord Fauntleroy (1980) unter der Regie von Jack Gold – eine von mehreren Adaptionen des gleichnamigen Romans von Frances Hodgson Burnett (1886) – erzählt die Geschichte einer persönlichen Läuterung und erlangte vor allem im deutschsprachigen Raum, bedingt durch regelmäßige Wiederholungen im Feiertagsprogramm, den Status eines Weihnachtsklassikers. Der Fernsehfilm zeigt, wie der aufgeweckte Junge Ceddie (Ricky Schroder) aus den Vereinigten Staaten mit seiner Herzenswärme das kalte Gemüt seines britischen Großvaters, des Earl of Dorincourt (Alec Guinness), erweicht.

Gremlins

(Joe Dante, 1984)

Seit den 1980er Jahren fanden Weihnachtsnarrative zunehmend Eingang in andere Genres, wie Komödien, Horror- oder Actionfilme. Gleichzeitig rückten Weihnachtsfilme auch verstärkt das Thema Familie in den Fokus, während ihre Ausrichtung zunehmend subversiver wurde. Ein gelungenes Beispiel dafür ist Joe Dantes garstige Horrorkomödie Gremlins, die nicht nur den verantwortungslosen Umgang mit Tieren als Weihnachtsgeschenke kritisierte, sondern ihre gefräßigen und zerstörungswütigen Hauptfiguren als hintersinnige Satire auf den American Way of Life und die Exzesse des konsumfreudigen Weihnachtsgeschäftes in Szene setzte.

Randall Peltzer, Erfinder weitgehend nutzloser Alltagsgeräte, schenkt seinem Sohn Billy (Zach Galligan) zu Weihnachten ein kleines pelziges Geschöpf, den Mogwai Gizmo, den er von einem Händler in Chinatown erworben hatte. Die Regeln im Umgang mit einem Mogwai klingen zunächst einfach: Das Tier nie dem Sonnenlicht aussetzen, es nie nass werden lassen, es nicht nach Mitternacht füttern. Durch eine Reihe von Missgeschicken werden diese Regeln jedoch gebrochen – und der putzige Gizmo beginnt, aggressive, echsenartige Gremlins zu produzieren, die die idyllische Kleinstadt Kingston Falls (eine Anspielung an Bedford Falls aus It’s a Wonderful Life) am Weihnachtsabend in heilloses Chaos stürzen.

Die Gier und Unersättlichkeit, mit der die maliziösen Fabelwesen, die das Verhalten der Menschen imitieren und dabei ein besonderes Faible für deren charakterliche Schwächen haben, durch den Ort pflügen und eine regelrechte Spur der Verwüstung hinterlassen, stehen metaphorisch für die Schattenseiten des technischen Fortschrittsglaubens und der modernen Konsumgesellschaft. Ironischerweise findet die Zerstörungsorgie ihren Abschluss in einem mit Weihnachtsdekoration und -geschenken gefüllten Kaufhaus, wo es Billy und Gizmo gelingt, den Anführer der Gremlins mittels eines ferngesteuerten Autos und einfallendem Sonnenlicht zu töten.

© Warner Bros.

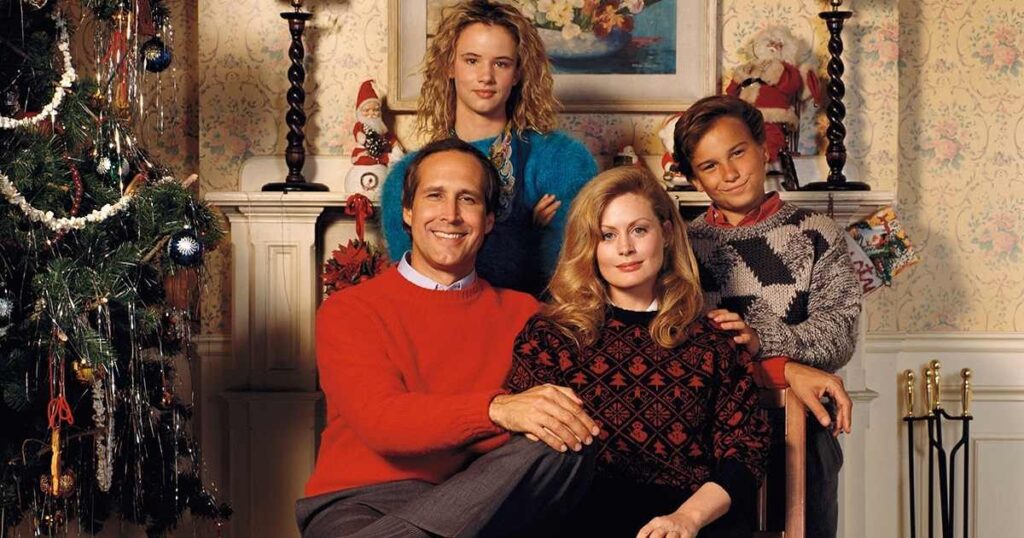

National Lampoon’s Christmas Vacation

(Jeremiah S. Chechik, 1989)

Ähnlich gehässig – wenngleich weniger brutal – zog die Slapstickkomödie National Lampoon’s Christmas Vacation den Mikrokosmos Familie durch den Kakao und karikierte dabei übertriebene und kaum erfüllbare Ansprüche an ein perfektes Weihnachtsfest.

Basierend auf Autor und Regisseur John Hughes‘ (The Breakfast Club, 1985) Kurzgeschichte Christmas ’59, die 1980 im Magazin National Lampoon veröffentlicht wurde, zeigt Christmas Vacation die Bemühungen der Griswold-Familie (Chevy Chase, Beverly D’Angelo, Juliette Lewis und Johnny Galecki), ein traditionelles und besinnliches Weihnachtsessen zu gestalten – das Problem dabei: so ziemlich alles. Von der überdimensionierten Weihnachtstanne, die beim Aufstellen das halbe Wohnzimmer verwüstet, über eine völlig außer Kontrolle geratene Lichterkettendekoration aus 25.000 importierten italienischen Glühbirnen, die das Stromnetz der gesamten Nachbarschaft lahmlegt, bis hin zur Ankunft lästiger und ungebetener Verwandter (Randy Quaid) sowie einer gegrillten (!) Hauskatze und einem abgebrannten Weihnachtsbaum, reiht die Komödie eine Vielzahl skurril-grotesker Situationen aneinander, um die klassischen Weihnachtswerte mit satirischer Schärfe zu dekonstruieren. Dadurch wird – aller absurder Komik zum Trotz – im Subtext auch eine kritische Reflexion über die gesellschaftlichen Erwartungen an das Fest ermöglicht.

Home Alone

(Chris Columbus, 1990)

Nur vordergründig anarchisch ging es auch in einer weiteren von John Hughes erdachten Familienkomödie aus dem Jahr 1990 zu: Home Alone – ein Film, der bis heute zu den bekanntesten und generationenübergreifend meistgesehenen Weihnachtsfilmen zählt.

In Home Alone erzählt Regisseur Chris Columbus die Geschichte des achtjährigen Kevin McCallister (Macaulay Culkin), der mitten im weihnachtlichen Trubel seiner Großfamilie versehentlich allein in ihrem Haus in einem Vorort von Chicago zurückgelassen wird, während der Rest der Familie über die Feiertage nach Paris reist. Anfangs genießt Kevin seine neu gewonnene Freiheit und kostet das Gefühl aus, ein Leben ohne Aufsicht und Regeln und die ständigen Schikanen seiner Geschwister zu führen. Doch schon bald stellt er fest, dass sein Zuhause ins Visier von zwei tollpatschigen Einbrechern geraten ist – Harry und Marv (Joe Pesci und Daniel Stern), die sich selbst die „Wet Bandits“ nennen. Um das Haus seiner Eltern zu schützen, entwickelt er im Schlussakt des Films ein System aus raffinierten und schmerzhaften Fallen, mit denen er den beiden Gaunern das Leben schwer macht.

Abseits dieser humorvollen Actionsequenzen, die in ihrer comichaften Brutalität an die Tom & Jerry-Cartoons (seit 1940) erinnern, thematisiert Home Alone auch zentrale weihnachtliche Tugenden wie familiären Zusammenhalt, Vergebung und Nähe. Trotz der chaotischen Familienkonstellation, der gegenseitigen Boshaftigkeiten, der Schusseligkeit der Eltern und Kevins zunächst anarchisch ausgelebter Freiheit steht letztlich der Wert der Familie als Sehnsuchtsort und Ort der Geborgenheit im Mittelpunkt – eine Botschaft, die tief in der Tradition filmischer Weihnachtserzählungen verwurzelt ist.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Erwähnung des heute nahezu vergessenen französischen Thrillers 3615 Code Père Noël (René Manzor, 1990), der sein weihnachtliches Setting mit Elementen des Horror- und Survivalfilms kombiniert. Wie in Home Alone muss der zehnjährige Thomas ein riesiges Anwesen, in dem er mit seiner Mutter und seinem Großvater lebt, mit seinem technischen Know-how und einer Reihe einfallsreicher Fallen gegen einen Eindringling verteidigen. Im Gegensatz zur recht humorvollen Prämisse des erstgenannten Films handelt es sich hier jedoch nicht um ungeschickte Gauner, sondern um einen psychisch gestörten Fremden, der vorgibt, der Weihnachtsmann zu sein, und Thomas nach dem Leben trachtet – eine Bedrohung, die deutlich düsterer und verstörender ausfällt. (Die Ähnlichkeiten zwischen Home Alone und 3615 Code Père Noël waren, gewollt oder ungewollt, im Übrigen so flagrant, dass Regisseur René Manzor den US-Film des Plagiats bezichtigte).

Black Christmas

(Bob Clark, 1974)

Dass auch Horrorfilme das Weihnachtsfest als Kulisse oder Rahmen für ihre Handlung nutzen, war jedoch keine gänzlich neue Entwicklung der 1980er Jahre. Bereits 1974 kontrastierte die kanadische Produktion Black Christmas die festliche Atmosphäre der Weihnachtsferien mit der düsteren Tonalität ihrer Handlung; der Film gilt im Übrigen als einer der ersten Slasherfilme und Wegbereiter des modernen Horrorfilms, der die einige Jahre später in Halloween (John Carpenter, 1978) perfektionierte subjektive Kameraperspektive des Mörders mittels Point-of-View-Shot bereits vorwegnahm.

In Black Christmas terrorisiert ein anonymer Anrufer eine Gruppe von Studentinnen, die in einem Verbindungshaus wohnen, mit obszönen Anrufen, bevor er in das Haus einbricht und die Bewohnerinnen reihum tötet; die tatsächliche Identität des Killers wird dabei bis zum Schluss nicht aufgelöst. Wird Weihnachten im Kino traditionell als Zeit der Freude, der Harmonie und der Besinnung inszeniert, so nutzen Horrorfilme wie Black Christmas diese etablierten Konventionen, um sie bewusst zu unterlaufen. Indem sie das Weihnachtsfest als Kulisse für Bedrohung und Gewalt nutzen, subvertieren sie nicht nur die erwartete heile Welt, sondern beschwören auch tief verwurzelte Ängste vor dem Unbekannten sowie der Störung vertrauter (weihnachtlicher) Rituale herauf.

Unzählige ähnlich gelagerte und qualitativ oftmals deutlich schlechtere Filme imitierten diese Prämisse, darunter beispielsweise: Christmas Evil (Lewis Jackson, 1980); Silent Night, Deadly Night (Charles E. Sellier Jr., 1984); Treevenge (Jason Eisener, 2008); Krampus (Michael Dougherty, 2015) und Terrifier 3 (Damien Leone, 2024).

Der zweite Teil dieser Typologie des Weihnachtskinos wird folgen.

* * *

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Weihnachtsfilmen

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!