Die monströse Seite der Natur- und Tierwelt | Teil 1

Von Eadweard Muybridges Bewegungsstudien in den 1870er-Jahren, bei denen er mittels Serienfotografien erstmals den Galopp eines Pferdes festhielt, über die Dressur eines Pferdes der Brüder Lumière (1895) und Thomas Edisons berüchtigte Aufnahme Electrocuting an Elephant (1905) bis hin zu den dokumentarischen Szenen von Schlittenhunden in Robert Flahertys Nanook of the North (1922) – Tiere sind dem Medium Kino seit seinen Anfängen auf vielschichtige und komplexe Weise verbunden, und haben dessen Entwicklung maßgeblich mitgeprägt. forum-Autorin Viviane Thill hat in ihrem lesenswerten Beitrag It’s not cheating, it’s filmmaking: Le documentaire animalier bereits die Geschichte des Natur- und Tierdokumentarfilms nachgezeichnet. In diesem Beitrag hingegen soll es um die Funktion(en) von Tieren in fiktionalen Erzählwelten gehen: Wie treten sie als Teil einer inszenierten Welt auf, und welche Bedeutung können sie dort – insbesondere im Horrorkino – entfalten?

Zum einen übernehmen Tiere in Spielfilmen häufig genau jene Rollen und Aufgaben, die sie auch in der Realität innehaben, ohne dass ihre Präsenz dramaturgisch besonders hervorgehoben wird. So fungieren Pferde in Historien- oder Westernfilmen – z. B. in John Fords Stagecoach (1939) – vor allem als Nutztiere und Transportmittel, während Hunde, Katzen und Hausvögel meist als tierische Begleiter der Menschen agieren. Manchmal rücken die Tiere jedoch stärker in den Vordergrund der Erzählung, indem sie selbst zu handelnden Figuren oder gar Hauptprotagonisten werden – sie werden dadurch gewissermaßen anthropomorphisiert, d. h. sie übernehmen Rollen, die über ihre rein tierische Natur hinausgehen und verkörpern Werte wie Tapferkeit, Treue oder Intelligenz. Die Collie-Hündin Lassie (seit 1943) etwa gilt als Inbegriff für Loyalität und Familiensinn, während der Fernsehdelfin Flipper (1964-1967) durch seine Verspieltheit, Klugheit und Kooperationsbereitschaft ebenfalls positiv konnotierte menschliche Eigenschaften widerspiegelt; ähnlich verhält es sich mit dem Polizeihund in K-9(Rod Daniel, 1989), der als schelmischer, aber pflichtbewusster Partner an der Seite seiner menschlichen Kollegen in Szene gesetzt wird. Auf diese Weise erhalten Tiere Funktionen, die weit über ihre natürlichen Aufgaben und Verhaltensweisen hinausreichen, und zugleich als Projektionsfläche für menschliche Ideale dienen.

Gänzlich andere Möglichkeiten eröffnete hingegen das Horrorkino, besonders seit den 1950er Jahren: Hier können Tiere als Ausdruck einer archaischen, unberechenbaren und bisweilen feindseligen Natur auftreten, die sich menschlichen Kontrollansprüchen (erneut) entzieht und den Missbrauch ihrer Ressourcen ahndet. Für diese Entwicklung gibt es mehrere Gründe: Zwar hat das reine Wissen über Natur- und Tierwelt seit dem 18. Jahrhundert kontinuierlich zugenommen, doch im Zuge der Industrialisierung, Urbanisierung sowie dem technologischen Fortschritt hat sich die unmittelbare Verbindung der westlichen Gesellschaften zu ihrer Flora und Fauna zunehmend gelöst. Viehhaltung, Wolle-, Milch- und Fleischproduktion sind aus dem direkten Blickfeld verschwunden (oder stoßen seit dem 21. Jahrhundert verstärkt auf Ablehnung), während ein wachsendes Bewusstsein für Umweltverschmutzung, -katastrophen und Erderwärmung die Beziehung zwischen Mensch und Natur ohnehin diffiziler gestaltet.

Dieses Gefühl der Entfremdung und Ambivalenz – die Romantisierung der Natur als vager, nostalgisch verklärter Gegenentwurf zur modernen Zivilisation auf der einen Seite und das Wissen um ihre unberechenbaren Seiten auf der anderen – hat das Horrorkino wiederholt verarbeitet, indem es die Tier- und Naturwelt als monströse Bedrohung inszeniert. Viele dieser Produktionen lassen sich unter dem Begriff Creature Features zusammenfassen: malträtierte, mutierte oder anderweitig bedrohliche Wesen natürlichen und manchmal außerirdischen Ursprungs, die sich gegen die Menschen richten. Der folgende Beitrag untersucht, inwiefern diese Filme ihren jeweiligen Entstehungskontext reflektieren und die Ängste vor den unkontrollierbaren Aspekten der Natur bzw. dem Spannungsverhältnis zwischen Wildnis und Zivilisation verarbeiten.

Der Mensch ist (dem Menschen) ein Wolf

Das Werwolf-Genre gehört zu den ältesten und tief im kollektiven Gedächtnis verankerten Sujets der Film- bzw. Kulturgeschichte. Als erster Werwolf-Film der Kinogeschichte gilt der amerikanische Stummfilm The Werewolf (Henry MacRae, 1913), in dem eine indigene Frau sich mithilfe magischer Kräfte in einen Wolf verwandelt, um sich an weißen Kolonisatoren zu rächen; der Film gilt jedoch als verschollen. Im Zentrum der Werwolf-Filme steht die Idee der Metamorphose – ein Mensch verwandelt sich, häufig gegen seinen Willen, in ein Tier. Dieser Prozess spiegelt das Motiv der Therianthropie wider (altgr. therion für „wildes Tier“ und anthrōpos für „Mensch“), das die Verschmelzung menschlicher und tierischer Charakteristiken beschreibt.

Während in polytheistischen Religionen wie der altägyptischen und griechischen Mischwesen häufig als Ausdruck von Respekt oder Verehrung gegenüber Tieren galten und als Bindeglied zur Sphäre des Göttlichen verstanden wurden, änderte sich diese Sichtweise mit der Ausbreitung monotheistischer Weltanschauungen wie dem Christentum. Seit dem Mittelalter wurden tierische Gestalten bzw. hybride Kreaturen zunehmend als Hexen- oder Teufelswerk interpretiert – die Metamorphose galt fortan nicht mehr als Zeichen göttlicher Kraft, sondern als Fluch, der eine hässliche und verdammenswerte Kreatur hervorbrachte. In diesem Kontext etablierte sich die Figur des Werwolfs bzw. der Werwölfin, eine fantastische Variante des Wolfs, der in früheren Jahrhunderten noch als Symbol für Fruchtbarkeit, Stärke, Schutz (und mitunter auch für Zerstörung) stand. Mit der Zeit wurde der Wolf jedoch dämonisiert, bis er in den kollektiven Vorstellungen der europäischen Gesellschaften als Verkörperung von Gefahr, Tod und (sexueller) Versuchung verankert war.

Das Motiv der Lykanthropie zählt zu den zentralen Topoi des Horrorkinos. Es beschreibt Figuren, die sich – zumeist unfreiwillig – infolge eines Fluchs oder Zaubers in Werwölfe verwandeln. In die Rolle eines Monsters gedrängt, stellen sie eine Bedrohung für ihre Umwelt und ihre Liebsten dar, während sie zugleich als Opfer ihres eigenen Schicksals erscheinen. Im Gegensatz zu Vampirfiguren, die eher Gefallen an ihrem neuen (verführerischen) Dasein finden oder dieses gar gezielt kultivieren, werden Werwölfe meist als melancholisch-tragische Gestalten inszeniert, die ihrem Fluch nicht entrinnen können. Das Werwolf-Genre reflektiert damit tief verwurzelte menschliche Ängste vor Kontrollverlust und dem Zerfall zwischenmenschlicher Beziehungen, indem das Animalische im Menschen symbolisch überhand nimmt (häufig verhandeln Werwolf-Filme diese Gratwanderung zwischen Animalität und Rationalität auf der psychologischen oder psychosexuellen Ebene).

Als einer der ikonischsten und wegweisendsten Werwolf-Filme der Kinogeschichte gilt George Waggners The Wolf Man (1941, Drehbuch: Curt Siodmak) – eine Produktion, die zwar noch in der Ära der Monsterfilme von Universal Pictures entstand, im Gegensatz zu früheren Produktionen wie Dracula (Tod Browning, 1931) und Frankenstein (James Whale, 1931) aber nicht auf einer literarischen Vorlage basierte. Stattdessen verarbeitete der Film folkloristische Aspekte des Werwolf-Mythos und etablierte damit maßgeblich die Standards für spätere filmische Werwolf-Darstellungen. Dazu gehören unter anderem das Pentagramm als Omen drohenden Unheils und bevorstehender Verwandlung, die Vorstellung der Übertragung des Werwolf-Fluchs durch einen Biss sowie die Rolle von Silbergegenständen als einzige effektive Mittel zur Bekämpfung eines Werwolfs.

Larry Talbot (Lon Chaney Jr.), ein Nachkomme einer walisischen Adelsfamilie, kehrt nach langer Abwesenheit in das Herrenhaus seiner Familie zurück, um seinem verstorbenen Bruder zu gedenken. Bei einem Zusammentreffen mit einem Romni wird er gebissen und dem unaufhaltsamen Schicksal der Verwandlung ausgeliefert; mit jeder Verwandlung verliert er die Kontrolle über sich selbst und wird zur Gefahr für seine Geliebte Gwen (Evelyn Ankers). Die Lykanthropie wird in The Wolf Man allerdings nicht nur als übernatürlicher Fluch inszeniert, sondern – mit Anklängen an die seinerzeit populäre Psychoanalyse – auch als eine unaufhaltsam fortschreitende und unheilbare Krankheit, die Larry in ein gefährliches, triebgesteuertes Wesen verwandelt, bis er schließlich von seinem eigenen Vater mit einem silbernen Spazierstock erschlagen wird.

Der Erfolg und die anhaltende Popularität von The Wolf Man trugen maßgeblich dazu bei, die Werwolf-Figur dauerhaft im Repertoire des Horrorkinos zu etablieren, und ermöglichten zugleich zahlreiche Rekontextualisierungen. In seiner Horrorkomödie An American Werewolf in London (1981) betonte Regisseur John Landis mit drastischen (Body Horror-)Effekten (und zu den Klängen von Creedence Clearwater Revivals Bad Moon Rising) die Tragik des Transformationsprozesses und machte sich über den Thatcherismus lustig. In der Coming-of-Age-Komödie Teen Wolf (Rod Daniel, 1985, mit Michael J. Fox) nutzt der 17-jährige Scott seine Werwolf-Kräfte, um ein besserer Basketball-Spieler (!) zu werden und Mike Nichols verortete seinen von Jack Nicholson verkörperten Wolf (1994) im skrupellosen Managermilieu der 1990er. Mit der Ginger Snaps-Reihe (2000-2004) erfuhr das Werwolf-Genre eine Feminisierung, brachte aber mit der Zeit auch viele mittelklassige (Splatter-)Produktionen hervor, wie etwa der in Luxemburg koproduzierte und in Teilen hier gedrehte britische Horrorfilm Dog Soldiers (Neil Marshall, 2002). Mit Kommunioun (2022, int. Titel: Wolfkin) verlagerte der Luxemburger Jacques Molitor Werwolf-Motive erfolgreich ins Milieu einer bourgeoisen Moseldynastie und vermengte sie mit gesellschaftlichen Diskursen über Geflüchtete.

Missing Link – oder der Einbruch des Prähistorischen in die Moderne

Eine spezifische Form filmischer Hybridwesen sind die sogenannten Missing-Link-Kreaturen, die eine vermittelnde Position zwischen Mensch und Tier bzw. zwischen verschiedenen Evolutionsstufen einnehmen. Besonders prägende Beispiele dafür finden sich in den 1930er Jahren mit King Kong (Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack, 1933) sowie in den 1950er Jahren mit Creature from the Black Lagoon (Jack Arnold, 1954), zwei einflussreiche Vertreter, die das Motiv des monströsen Zwischenwesens nachhaltig erweitert haben.

Der Begriff Missing Link bezeichnet dabei ein hypothetisches, ausgestorbenes Lebewesen, das als evolutionäres Bindeglied zwischen dem modernen Menschen und seinen menschenähnlichen Vorfahren fungiert – ein evolutionsbiologisches Konzept, das im 19. Jahrhundert bei frühen Interpretationen der Evolutionstheorie entstand, und postulierte, dass der Mensch in direkter Linie von heute lebenden Affenarten abstamme; das Konzept ist inzwischen wissenschaftlich diskreditiert, da es missbräuchlich verwendet werden kann, um rassistische Ideologien zu untermauern, die einige Menschengruppen als weniger entwickelt darstellen wollen. Dennoch findet der Begriff in der Populärkultur Anwendung, z. B. in der Filmanalyse, wo er zur Beschreibung von hybriden Kreaturen dient, die als Bindeglied zwischen Mensch und Tier, zwischen Moderne und Prähistorie, agieren.

Sowohl King Kong als auch Creature from the Black Lagoon greifen das Motiv des Missing Link auf, jedoch aus unterschiedlichen Perspektiven – in beiden Fällen symbolisiert die titelgebende Kreatur jedoch den ungestümen Einbruch einer archaischen Vorzeit in die Moderne bzw. Gegenwart und die daraus resultierende Konfrontation zwischen der Zivilisation und dem Unbekannten. In King Kong unternimmt der auf Abenteuerfilme spezialisierte Regisseur Carl Denham (Robert Armstrong) mit seiner Crew und der neu rekrutierten Hauptdarstellerin Ann Darrow (Fay Wray) eine Reise auf eine entlegene Insel im Indischen Ozean, um einen weiteren Expeditionsfilm zu drehen. Dort trifft er jedoch auf einen überlebensgroßen Menschenaffen namens Kong, der hinter einer Steinmauer lebt und von der indigenen Bevölkerung als Gottheit verehrt wird. Um ihn zu besänftigen, werden ihm rituelle Menschenopfer dargebracht. Als jedoch die Schauspielerin Ann dem Riesengorilla geopfert werden soll, entführt Kong sie stattdessen in den Dschungel, beschützt sie vor zahlreichen weiteren prähistorischen Kreaturen – riesige Echsen, Schlangen und Dinosaurier – und entwickelt eine emotionale Bindung zu ihr. Schließlich wird Kong nach New York verschleppt und als achtes Weltwunder am Broadway präsentiert; durch das Blitzlichtgewitter der anwesenden Fotografen gerät er jedoch in Panik, bricht aus und sucht nach Ann, bevor er schließlich auf dem Empire State Building erschossen wird.

Thematisch ist King Kong – allem Spektakel zum Trotz – ein vielschichtiger und ambivalenter Film, der sich nur schwer eindeutig verorten lässt. Einerseits kritisiert er den in der damaligen Filmindustrie nachweisbaren fragwürdigen Umgang mit indigenen Kulturen und deren Ausbeutung bzw. Zurschaustellung zu Unterhaltungszwecken, andererseits reproduziert er ebendiese kolonialen Stereotypen und Angstfantasien über vermeintlich wilde Kreaturen, die die weiße Frau begehren und somit die bestehende gesellschaftliche Ordnung bedrohen. Kong selbst erscheint letztlich aber auch als tragische Figur, die in der modernen Welt keinen Platz findet und an der Konfrontation mit ebenjener Moderne zugrunde geht.

Creature from the Black Lagoon gehörte bereits damals zu den letzten großen Universal-Monsterfilmen und griff – deutlicher als King Kong – die evolutionsbiologischen Debatten des 20. Jahrhunderts auf. Dies wird bereits im Prolog ersichtlich, der im Stil einer Naturdokumentation eine pseudo-wissenschaftliche Entstehungsgeschichte der Erde präsentiert, und damit den evolutionären Hintergrund des titelgebenden Wesens andeutet. Im Zentrum der Handlung steht dann auch eine amphibienartige Kreatur namens Gill-Man (z. Dt.: Kiemenmensch), die eine evolutionäre Übergangsform zwischen aquatischem und terrestrischem Leben darstellen soll. Nachdem ein brasilianischer Paläontologe im Amazonasgebiet eine versteinerte Kralle mit fünf Fingern und Schwimmhäuten gefunden hat, die auf ebendieses Verbindungsglied hinweist, macht sich eine wissenschaftliche Expedition (unter amerikanischer Führung) daraufhin auf den Weg, um weitere Spuren dieses Wesens zu finden. Auch hier verliebt sich das prähistorische Hybridwesen in die einzige weibliche Teilnehmerin, Kay Lawrence (Julie Adams) – der Film reproduziert hier also eine bereits aus King Kong bekannte Monsterfilmdynamik.

Regisseur Arnold invertierte allerdings die Perspektive – nicht der Gill-Man erscheint als Eindringling, sondern die Teilnehmer der Expedition, die den natürlichen Lebensraum der Amphibienkreatur bedrohen. So überrascht es dann auch nicht, dass Creature from the Black Lagoon ein durchaus doppelbödiger Kommentar zu den Verunsicherungen und der Angst vor dem Anderen, dem Fremden war, die prägend für den beginnenden Kalten Krieg war. Gleich mehrere spätere Filmproduktionen nahmen im Übrigen Bezug auf den Gill-Man – unter anderem der wüste und hemmungslose Trashfilm Humanoids from the Deep (Barbara Peeters, Jimmy T. Murakami, 1980), in dem genmutierte, humanoide Fischwesen Teenagerinnen in einem Küstenort überfallen und missbrauchen. Besonders hervorzuheben ist jedoch Guillermo del Toros Meisterwerk The Shape of Water (2017), das gewissermaßen eine Hommage an die klassischen Monsterfilme der 1940er- und 1950er-Jahre darstellt und die Figur des Amphibienwesens von ihrer unterschwelligen Ironie befreit und in eine romantisch-mythologische Erzählung über Außenseiterliebe überführt hat.

Atomängste

Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sah sich die Menschheit mit einer neuen und beispiellosen Realität konfrontiert. Die Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki (1945) hatten gezeigt, welches zerstörerische Potenzial in der neu entwickelten Nuklear(waffen)technologie lag – und, dass die vollständige Vernichtung der Erde mittels atomarer Kettenreaktionen plötzlich möglich geworden war.

Diese Angstfantasien fanden in zahlreichen Science-Fiction- und Monsterfilmen der 1950er- und 1960er-Jahre ihren Ausdruck: Radioaktivität wurde zur unsichtbaren, aber allgegenwärtigen Bedrohung, die – sei es durch Atomwaffentests, unkontrolliert austretende Strahlung oder die Folgen eines atomaren Angriffs – plötzliche Zerstörung verursachen und tiefgreifende Mutationen in der Natur- und Tierwelt hervorrufen konnte. Einer der ersten Filme, der diese neue Bedrohungslage aufgriff und verarbeitete, war die Independent-Produktion Beast from 20,000 Fathoms (Eugène Lourié, 1953), in dem ein urzeitliches Reptil durch nukleare Tests in der Arktis geweckt wird, und eine Spur der Verwüstung hinterlässt – zunächst auf dem Atlantik und später in New York. Obwohl der japanische Monsterfilm Gojira (Ishirō Honda, 1954) im kollektiven (filmgeschichtlichen) Gedächtnis als Inbegriff der filmischen Verarbeitung nuklearer Traumata und der Verwundbarkeit Japans gilt, griff Beast from 20,000 Fathoms dieses Thema bereits ein Jahr zuvor auf – wenn auch weniger drastisch und ohne die monumentale historische Dimension seines japanischen Pendants.

Eine weitere prägende Angst der 1950er-Jahre, einem Jahrzehnt, das ohnehin stark vom Kalten Krieg dominiert war, war die Paranoia vor einer Infiltration oder Unterwanderung der US-Gesellschaft durch die kommunistische Ideologie. Gordon Douglas’ Science-Fiction-/Horrorfilm Them! (1954, auch bekannt als Formicula) fand eine kreative Lösung, um die beiden dominierenden Angstströme der 1950er-Jahre miteinander zu verknüpfen: Durch Atomwaffentests in der Wüste ist die dort ansässige Ameisenpopulation zu gigantischen, mutierten Kreaturen herangewachsen, die sich unbemerkt in weitläufigen unterirdischen Tunnelsystemen ausbreiten – damit wird die amerikanische Gesellschaft buchstäblich von innen heraus unterwandert. Nur eine entschlossene, koordinierte Reaktion von Wissenschaft, Polizei und Militär kann die Gefahr noch abwenden. Auch das war eine Botschaft, die sich unmissverständlich an das Publikum seiner Zeit richtete.

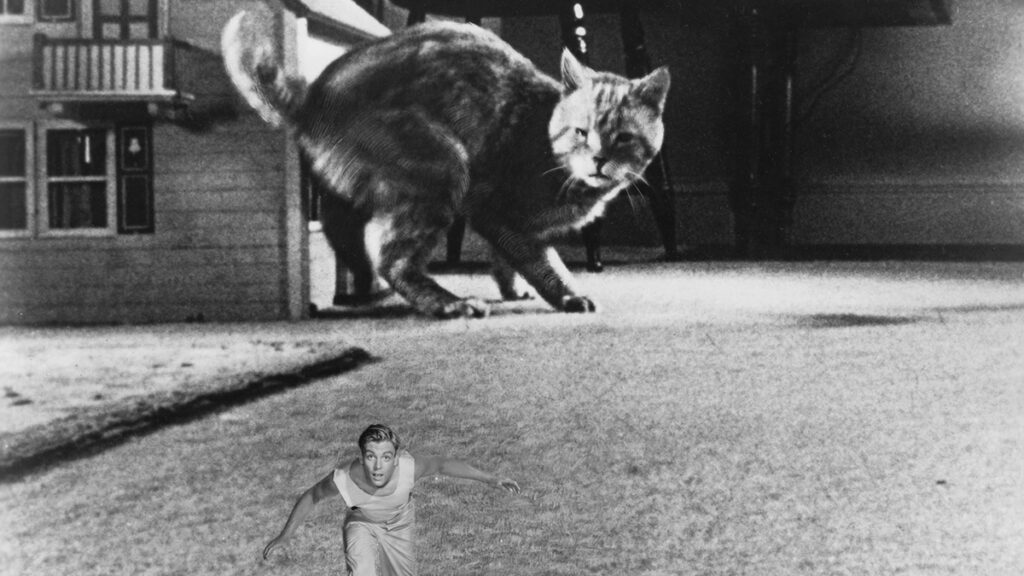

Eine Nummer kleiner ging es in Jack Arnolds The Incredible Shrinking Man (1957) zu, der die atomare Bedrohung nicht in gigantischen Ausmaßen inszenierte, sondern ins Gegenteil verkehrte: Radioaktive Strahlung führt hier nicht zu Gigantismus, sondern zu einer kontinuierlichen Verkleinerung des Protagonisten. Für Scott Carey verwandelt sich seine gewohnte Umgebung in eine lebensfeindliche Welt – sein größtes Problem: die Hauskatze.

Der bald folgende zweite Teil dieser Serie wird sich u. a. mit dem Ökohorror der 1970er- und 1980er-Jahre beschäftigen.

Yves Steichen ist Historiker und Mitglied der forum-Redaktion.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!