— Die monströse Seite der Natur- und Tierwelt | Teil 2 (1960-1990)

Mitte der 1950er-Jahre erlebten Filme über radioaktiv mutierte Tiermonster als Subgenre des Science-Fiction-Kinos ihre Hochphase. Sie spiegelten die weitverbreitete Furcht vor den unkontrollierbaren Folgen der Atomtechnologie wider, die zu tiefgreifenden Veränderungen in Fauna und Flora führen und Tiere zu gigantischen Kreaturen heranwachsen lassen konnte: Riesige, manchmal urzeitliche Echsen und Insekten versinnbildlichten das Risiko einer allzu leichtfertigen Handhabung nuklearer Techniken und Waffen (siehe Teil 1). Doch bereits gegen Ende des Jahrzehnts veränderten sich diese öffentlich und filmisch verhandelten Angstfantasien: Die wachsende Faszination für die Raumfahrtprogramme der Sowjetunion (seit 1957) und der USA (1958) – und die damit einhergehende Möglichkeit der Entdeckung außerirdischen Lebens – lenkten das Interesse des Science-Fiction-Kinos zunehmend auf kosmische Szenarien (z.B. in der Fernsehserie Star Trek, Gene Roddenberry, 1966-1969).

Birds just don’t go around attacking people

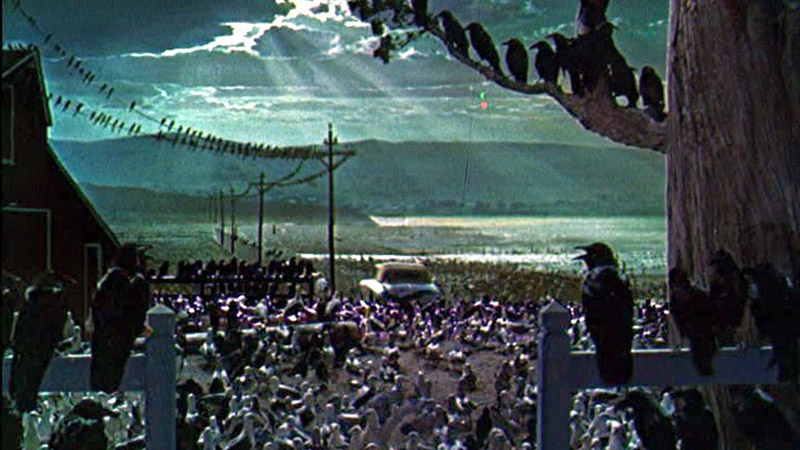

Auch die bereits zuvor etablierte Furcht vor dem Tierischen als unberechenbare Naturgewalt fand neue Ausdrucksformen. Als Meilenstein und Wendepunkt des Tierhorrors gilt gemeinhin Alfred Hitchcocks The Birds (1963), ein Film, der die Narrative und Konventionen des Genres radikal neu definierte. Anstelle monströser, riesenhafter oder mutierter Kreaturen rücken hier scheinbar vertraute, allgegenwärtige und harmlose Tiere, die titelgebenden Vögel, in den Mittelpunkt, die zu einer unkontrollierbaren Bedrohung werden – das tierische Grauen musste nicht länger dem Unterbewussten oder kolonial-exotischen Räumen entspringen, sondern konnte auf viel subtilere Weise im Alltäglichen wurzeln. Dazu passt auch, dass sich Hitchcocks Adaption von Daphne du Mauriers gleichnamiger Kurzgeschichte (1952) jeglicher Eindeutigkeit entzieht: The Birds liefert keinerlei Erklärung für die plötzliche Feindseligkeit und Motivationen der Vögel – und noch weniger für deren Fähigkeit zur artenübergreifenden Kommunikation und Organisation – und öffnet damit bis heute vielfältigste Interpretationsräume. In dieser Hinsicht lässt sich der Film gewissermaßen als Proto-Ökohorror einordnen: Zwar greift er das Thema Umweltzerstörung (noch) nicht explizit auf, doch deutet er in seinem Subtext mangelnden Respekt der Menschen vor der Natur und ein Aufbegehren derselben als mögliche Antwort darauf an. Tatsächlich erschien The Birds nur ein Jahr nach dem Sachbuch Silent Spring (1962) der amerikanischen Wissenschaftlerin Rachel Carson, das als wegweisende Publikation für die Entstehung eines modernen Umweltbewusstseins sowie der Ökologiebewegung im Allgemeinen gilt.

The Birds schildert die Ereignisse in der idyllischen Küstenstadt Bodega Bay in Kalifornien, die plötzlich und ohne ersichtlichen Grund von Schwärmen aggressiver Vögel heimgesucht wird. Zunächst folgt die Handlung der wohlhabenden, jungen Melanie Daniels (Tippi Hedren) aus San Francisco, die den Anwalt Mitch Brenner (Rod Taylor), den sie kürzlich kennengelernt hat, mit einem Paar Ziervögeln (engl. Love Birds) überraschen möchte. Kurz nach ihrer Ankunft wird sie jedoch auf offenem Meer von einer Möwe angegriffen und leicht verletzt – der Auftakt zu einer Reihe immer heftigerer und gewaltsamer Attacken durch Vögel verschiedenster Arten. Während sich die Einwohner anfangs noch skeptisch zeigen, eskaliert die Lage stündlich: Grundschule, Gaststätten, Tankstellen, öffentliche Einrichtungen und schließlich Wohnhäuser werden von immer größeren Vogelschwärmen attackiert, die sich offenbar absprechen und koordinieren, was zu zahlreichen Verletzten und Toten führt. Melanie und Mitch suchen mit seiner Familie – darunter seine eifersüchtige Mutter Lydia (Jessica Tandy) – Zuflucht in einem Haus, doch auch dort dringen Vögel ein. Der Film endet offen: Die überlebenden Protagonisten verlassen schweigend das Gebäude, während Tausende von Vögeln sie in gespenstischer Stille belagern. Es bleibt unklar, ob eine weitere Attacke bevorsteht und wie weit das rätselhafte Naturphänomen bereits über die Grenzen von Bodega Bay hinausreicht.

The Birds greift grundlegende menschliche Urängste auf, indem der Film eine Bedrohung aus überlegener Position – die Angriffe erfolgen wortwörtlich aus der Vogelperspektive – mit einer überwältigenden Überzahl verknüpft. Einzelne Figuren, darunter – in einer der bekanntesten Sequenzen des Films – auch Schulkinder, können dem kollektiven Vorgehen der Vögel kaum etwas entgegensetzen und schrumpfen folglich gegenüber der unerklärlichen Naturgewalt; hinzu kommt, dass die Vögel bevorzugt die Augen ihrer Opfer attackieren, was die existenzielle Verwundbarkeit des Menschen zusätzlich betont. Zentral ist zudem die Umkehrung der Perspektive, die Hitchcock inszeniert: Zu Beginn erscheinen die Vögel als domestizierte, in Käfigen gehaltene Lebewesen, die in Zoohandlungen begutachtet und verkauft werden – doch je weiter die Angriffe fortschreiten, desto deutlicher wird, dass nun die Menschen in ihren Häusern faktisch eingesperrt sind, während die Vögel sich in ihrem natürlichen Habitat zusammenschließen und ausbreiten können. Die Verunsicherung der Figuren artikuliert sich in der (rhetorischen) Frage der Ornithologin Mrs. Bundy (Ethel Griffies):

| I have never known birds of different species to flock together. The very concept is unimaginable. Why, if that happened, we wouldn’t stand a chance! How could we possibly hope to fight them? |

Die Irritation über die Umkehrung der natürlichen Machtverhältnisse, sowie darüber, dass sich unterschiedliche Vogelarten gegen die Menschen verbünden, unterstreicht den fremdartigen und irrationalen Charakter der Bedrohung. Über die Tiere selbst erfahren wir bis zum Schluss nur wenig, abgesehen davon, dass ihr Verhalten eben nicht so sein sollte – und damit jegliche naturwissenschaftlichen Gewissheiten außer Kraft gesetzt werden. Neben ökologischen Deutungen, in denen die Natur gegen den Menschen aufbegehrt, verfügt The Birds zugleich über eine psychoanalytische Dimension. Die Vögel lassen sich etwa als Manifestation unterdrückter Sexualität oder als Metapher für zwischenmenschliche Spannungen deuten – nicht nur Mitchs Mutter reagiert eifersüchtig auf die Ankunft von Melanie, sondern auch seine Ex-Freundin, die Lehrerin Annie (Suzanne Pleshette), sieht in ihr eine Rivalin.

Today — the Pond. Tomorrow — the World

Die Trope (ein wiederkehrendes, genretypisches Erzählmuster) von scheinbar alltäglichen und wohlbekannten Tier(arten), die sich – als Repräsentanten oder als Rächer – einer durch Umweltverschmutzung, wissenschaftliche oder militärische Experimente malträtierten Natur gegen die Menschheit erheben, bildete in den Folgejahrzehnten den Nährboden für unzählige Horrorfilme, die unter dem Begriff Ökohorror zusammengefasst wurden. (In etwa parallel dazu entwickelte sich, in Anlehnung an die literarische Vorlage von Frankenstein, auch verstärkt die Trope des skrupellosen, unethisch handelnden Wissenschaftlers, der/die Tiere in Laboren als Versuchskaninchen missbraucht oder genetisch verändert – ein Motiv, das grundlegende Fragen nach Hybris und Tierethik aufwarf, und auf die später noch näher eingegangen wird.)

Den Weg dorthin ebneten zwei Filme aus den 1970er-Jahren, auf die im Folgenden eingegangen wird: Phase IV (Saul Bass, 1974) und Frogs (George McCowan, 1972). Beide US-Produktionen entstanden in einer Zeit, die von Protestbewegungen (u.a. gegen den Vietnamkrieg), politischen Umbrüchen und einem wachsenden Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen bis hin zu Paranoia geprägt war – ein zeitgeschichtlicher Kontext, der ihre pessimistische Sicht auf die Menschheit entscheidend beeinflusst hat.

In Phase IV entwickeln unterschiedliche Ameisenpopulationen durch ein kosmisches Ereignis eine kollektive, hochentwickelte Intelligenz. Nachdem sie ihre Kämpfe untereinander eingestellt haben, vermehren sie sich rasend schnell, errichten überdimensionale Türme und greifen Menschen wie Tiere an. In der Wüste Arizonas errichten der Biologe Hubbs (Nigel Davenport) und der Kommunikationsforscher Lesko (Michael Murphy) daraufhin eine Forschungsstation, um das veränderte Verhalten der Ameisen zu untersuchen. Als die letzte Farmerfamilie bei dem Versuch, die Gegend zu verlassen, ums Leben kommt, nehmen Hubbs und Lesko deren Enkelin Kendra (Lynne Frederick) bei sich auf. Gemeinsam liefert sich das Trio einen Kampf mit den Ameisenschwärmen, bis es ihnen schließlich gelingt, mit diesen zu kommunizieren – und sie dabei herausfinden, dass die Ameisen längst Pläne entwickelt haben, um die Menschheit untertan zu machen.

Zwar nennt Phase IV ein abstraktes kosmisches Phänomen als Ursache für die aufbegehrenden Ameisenpopulationen, doch die Neuverhandlung der Machtverhältnisse, infolge deren der die Menschen von der Spitze der Nahrungspyramide verdrängt werden, trägt unterschwellig ökologische Züge – verstärkt durch teils surreal anmutende Makro- und Trickaufnahmen, die die Ameisen in beängstigender Größe zeigen. (Wer möchte, kann in diesem Narrativ auch eine früh-postkoloniale Analogie zu den Widerstandsbewegungen in den Kolonien erkennen).

Deutlich trashiger – wenn auch unfreiwillig komischer – ging es zwei Jahre zuvor in George McCowans Frogs zu. In diesem Öko-Horrorfilm, der als tatsächlicher Vorreiter des Subgenres gilt, rächt sich die Natur an der wohlhabenden Südstaatenfamilie Crockett, die eine private Insel vor der Küste Floridas besitzt, und die Umwelt über Jahre hinweg mit Pestiziden verschmutzt hat. Während die Familie den Independence Day feiert, beginnen verschiedene Tiere der lokalen Fauna – darunter neben Fröschen vor allem Reptilien, Insekten, und Vögel – die Inselbewohner:innen in Fallen zu locken und auf Teils makabre Weise umzubringen, um ihr Territorium gewaltsam zurückzuerobern.

Auch hier wird die natürliche Ordnung (satirisch) invertiert – Tiere, die im Normalfall kaum eine Gefahr darstellen, mutieren aufgrund ihrer Kollektivität, Koordination sowie ihres Erfindungsreichtums zu einer tödlichen Bedrohung für die Menschen. Im Gegensatz zu The Birds oder auch Phase IV werden die Tiere in Frogs allerdings wesentlich stärker anthropomorphisiert: sie zeigen Verhaltens- und Denkmuster, die deutlich menschliche Züge tragen, wie etwa den Wunsch, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Damit offenbart sich auch ein genretypischer Widerspruch, der auf zahlreiche Öko-Horrorfilme zutrifft: Einerseits treten die Tiere – aus ihrer Sicht und aus jener der Filmemacher – für eine durchaus gerechte Sache ein, nämlich die Ahndung der Menschen für deren sorglosen Umgang mit der Natur. Andererseits fallen ihre Bestrafungen aber derart hinterhältig, brutal und rachsüchtig aus, dass die Tiere nichtsdestotrotz als Antagonisten erscheinen.

You’re gonna need a bigger boat

Durch den überwältigenden kommerziellen Erfolg von Steven Spielbergs Jaws (1975) rückte der Tierhorror endgültig ins moderne Mainstream-Kino vor, das – damals wie heute – in erster Linie von jugendlichen Publika frequentiert wird. Jaws markierte nicht nur unter ästhetischen Gesichtspunkten einen Wendepunkt in der filmischen Darstellung animalischer Bedrohungsszenarien (man denke an die berühmten POV-Sequenzen, die das Blickfeld des Hais nachahmen, sowie John Williams minimalistisch-ikonische Musik), sondern machte das Genre zugleich finanziell attraktiv und kulturell anschlussfähig. Der Film, der gemeinhin als einer der ersten Blockbuster der Kinogeschichte gilt, ebnete außerdem den Weg für eine Flut von mehr oder weniger aufwendig produzierten Tierhorrorfilmen, in denen sich unterschiedlichste Kreaturen – von Bären, Bienen, Hunden, Spinnen und Zecken (!) bis hin zu Piranhas, Orcas, Schlangen und Alligatoren – gegen den Menschen wandten; insbesondere Filme mit Bezug zu Gewässern als unkontrollierbare, geheimnisvolle und zugleich symbolisch aufgeladene Naturräume nehmen innerhalb des Genres bis heute eine Sonderstellung ein.

In Jaws wird der Badeort Amity an der Küste von New England von einer Reihe tödlicher Haiangriffe erschüttert. Nachdem eine junge Frau ums Leben kommt, fordert der aufrechte Polizeichef Martin Brody (Roy Scheider) die sofortige Schließung der Strände. Bürgermeister Vaughn (Murray Hamilton) und lokale Wirtschaftsvertreter widersetzen sich jedoch, da sie um das Tourismusgeschäft zur Sommersaison und insbesondere rund um den 4. Juli – den amerikanischen Unabhängigkeitstag – fürchten. Als weitere Todesfälle folgen, bricht Brody schließlich gemeinsam mit dem jungen Meeresbiologen Matt Hooper (Richard Dreyfuss) und dem eigenwilligen Haijäger und Seemann Quint (Robert Shaw) zu einer Expedition auf, um den Weißen Hai zu erlegen – die finale Konfrontation mit dem Hai entwickelt sich zu einem archaischen Überlebenskampf zwischen Mensch und Natur auf hoher See, der nicht zufällig an Moby Dick erinnert.

Anders als in Frogs erfährt der Hai in Jaws keine Anthropomorphisierung – das Tier wird demnach nicht mit menschlichen Zügen oder Motiven aufgeladen, sondern erscheint als reine, instinktgetriebene Naturgewalt, die nichts anderes tut, als zu jagen, zu töten und zu fressen. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Hai frei von metaphorischen Bedeutungen wäre, im Gegenteil: Auf symbolischer Ebene fungiert er als vielschichtige Projektionsfläche kollektiver Ängste und Spannungen. Ähnlich wie in King Kong (Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack, 1933) steht das Tier für den Einbruch von etwas unkontrolliert Archaischem in die Zivilisaton, das deren fragile Ordnung in ihren Grundfesten erschüttert. Als Bedrohung aus der Tiefe des Meeres steht es zudem für die ambivalente Faszination für das noch Unerschlossene und Unsichtbare, das sich jeder rationalen Kontrolle entzieht. Zugleich lässt sich Jaws aber auch als Kritik an ökonomischen Machtverhältnissen lesen: Die Weigerung des Bürgermeisters, die Strände trotz der drohenden Gefahr zu schließen, verweist auf die Priorisierung wirtschaftlicher Interessen über menschliches Leben – die drohende Katastrophe wird so nicht nur von einem natürlichen Raubtier ausgelöst, sondern auch durch menschliche Profitgier möglich gemacht.

Traurigerweise litt der Weiße Hai in der Realität nachhaltig unter dem Image, das Jaws geprägt hat. Die Darstellung als mordende Bestie lockte zwar Scharen von Kinogängern an, trug aber auch zur kulturellen Dämonisierung der Spezies bei, die sogar in gezielte Haifischtötungen mündete – ein Umstand, der wiederholt auch von Meeresbiolog:innen und Tierschützer:innen kritisiert wurde.

Something’s wrong with Cujo, mom!

Im Fahrwasser von Steven Spielbergs Jaws entstanden – beinahe ohne Unterbrechung bis in die Gegenwart – unzählige Nachahmer, die zwar nach dem gleichen Muster gestrickt waren, in den seltensten Fällen aber die erzählerische und inszenatorische Finesse des Originals erreichten. Dabei mussten die unterschiedlichsten Tiere als Bedrohung herhalten: In Grizzly (William Girdler, 1976) macht ein übergroßer Grizzlybär in einem Nationalpark Jagd auf Camper, in Piranhas (1978) lässt Joe Dante aggressive und menschenfressende, vom Militär speziell für den Einsatz im Vietnamkrieg (!) gezüchtete Raubfische auf Badegäste los, in The Swarm (1978, Irwin Allen), der damals auf der nicht weniger populären Katastrophenfilmwelle ritt, fallen Schwärme von Killerbienen über Kleinstädte her, in dem mit satirischen Untertönen versehenen Alligator (Lewis Teague, 1980) wächst ein Alligator in der Kanalisation auf die stattliche Größe von zwölf Metern heran, weil er sich von toten Hunden (!) ernährt, die zuvor mit experimentellen, wachstumsfördernden Substanzen behandelt wurden, und in den exploitativen Horrorkomödien Slugs (Juan Piquer Simón, 1988) bzw. Ticks (Tony Randel, 1993) mutieren Nacktschnecken bzw. Zecken durch Chemieabfälle zu gefräßigen, überdimensionalen Parasiten.

Diese wenigen Beispiele genügen, um zu illustrieren, dass das Motiv der mutierten Fauna im Tierhorrorkino der späten 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahre als Chiffre für gesellschaftlich-kulturelle Verunsicherungen, ökologische Bedenken oder das Misstrauen gegenüber wissenschaftlich-technologischem und militärischem Fortschritt weiterhin zentral blieb. Ein wesentlicher Faktor für die anhaltende Popularität des Tierhorrors war jedoch auch die Tatsache, dass sich mit jedem weiteren, mehr oder weniger erfolgreichen Ableger die zuvor etablierte Genreformel gewissermaßen selbst bestätigte und, mit minimalen Anpassungen an den jeweiligen Zeitgeist und dessen Diskurse, problemlos auf eine andere, mitunter noch absurdere Tierart übertragen ließ.

Wesentlich nihilistischer und kammerspielartiger fiel hingegen Lewis Teagues Verfilmung von Stephen Kings Cujo (1983) aus: Ein gutmütiger Bernhardiner infiziert sich bei der Kaninchenjagd mit Tollwut, nachdem er von einer Fledermaus gebissen wurde, und mutiert in der Folge zu einer rasenden Bestie, die eine Mutter und ihr Kind bei drückender Hitze in ihrem Auto belagert. Die Bedrohung geht hier nicht von einem wilden Tier aus, sondern von einem vertrauten, ins häusliche Leben integrierten Haustier, das sich gegen die Menschen richtet, die es eigentlich beschützen sollte – eine Herangehensweise, die dem Tierhorror eine existenzielle Tiefe verleiht, die weit über das bekannte genretypische Spektakel hinausweist.

Der demnächst erscheinende dritte Teil dieser Reihe widmet sich dem zeitgenössischen Tierhorror im Internet- und Memezeitalter, den Mad Scientists sowie den sexuellen Codierungen des Genres.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!