DVD-Tipp: „Das Millionenspiel“ von Tom Toelle

Wo liegen die Grenzen des Fernsehens? In ihrer visionären TV-Satire Das Millionenspiel nahmen Tom Toelle und Wolfgang Menge bereits 1970 die späteren Exzesse des Privatfernsehens vorweg.

Nur zwei Mal lief Das Millionenspiel (1970, Regie: Tom Toelle, Drehbuch: Wolfgang Menge) in den siebziger Jahren im deutschen Fernsehen, bis ein komplizierter und langwieriger Rechtsstreit den Fernsehfilm bis ins Jahr 2002 in den Giftschrank verbannte – die Produzenten des Westdeutschen Rundfunks (WDR) hatten es versäumt, die Filmrechte an der Vorlage, die Kurzgeschichte The Prize of Peril des US-Sci-Fi-Schriftstellers Robert Sheckley, zu sichern. Beide Ausstrahlungen reichten allerdings aus, um den Film zu einem der größten und meistdiskutierten Skandale der damals noch vergleichsweise jungen Fernsehgeschichte zu machen, und etliche, größtenteils erboste, Zuschauerreaktionen hervorzurufen.

Wer sich die Fernsehsatire über fünfzig Jahre nach ihrer Erstausstrahlung ansieht – der Rechtsstreit um die Adaptation ist inzwischen beigelegt und der Film auf DVD erschienen – , merkt schnell: Das Millionenspiel hat nicht nur nichts von seiner ursprünglichen, visionären Brisanz eingebüßt, sondern wurde in vielfacher Hinsicht in den Folgejahrzehnten tatsächlich von der medialen Realität eingeholt.

Hauptgrund für die tausenden irritierten – und schockierten – Reaktionen, die Das Millionenspiel im Oktober 1970 auslöste, dürfte der semifiktionale Charakter des Films gewesen sein: An der Schnittstelle zwischen Mediensatire und Paranoiathriller verwischten Toelle und Menge hinsichtlich Ästhetik, Casting und Montage konsequent die Grenzen zwischen Fiktionalität und Authentizität, und ließen Das Millionenspiel im Gewand einer wenngleich zukünftigen Reality-Show (die Handlung spielt im Jahr 1973) ungemein beklemmend und realistisch erscheinen.

Im Mittelpunkt des Films steht die gleichnamige, sehr erfolgreiche Fernsehshow, ausgetragen von dem fiktiven Privatsender TETV, in dem allmonatlich ein freiwilliger Kandidat, ein braver Jedermann, eine Woche lang vor drei schwerbewaffneten Auftragsmördern flüchten muss, um am Ende im besten Fall eine Million D-Mark zu gewinnen. Lässt er sich hingegen von der sogenannten Köhlerbande (u.a. der spätere Komiker Dieter Hallervorden in einer ungewohnt ernsten, aber überzeugenden Rolle) erwischen, droht ihm der sichere Tod vor laufenden Kameras, die die Jäger und den Gejagten stets begleiten. Auch den Killern, die in Reportagen wie Medienstars gefeiert werden, winkt eine Gewinnprämie.

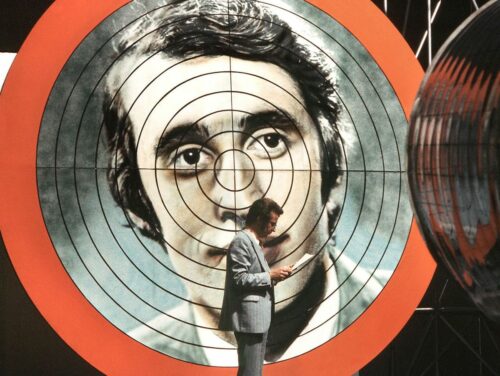

Während die Zuschauer*innen dieses Unterhaltungsprogramms dazu angestachelt werden, aktiv in das Live-Geschehen einzugreifen – sei es, indem sie den aktuellen Kandidaten, Bernhard Lotz (Jörg Pleva), verraten oder ihm die Flucht ermöglichen – spielt auch die Fernsehanstalt selbst eine perfide Rolle. Immer wieder hilft sie der einen oder der anderen Seite, um den völlig erschöpften Lotz entweder in eine brenzlige Situation zu bringen oder ihn doch möglichst lange am Leben zu halten, um so die Fortsetzung der Show zu gewährleisten. Im Millionenspiel-Studio kommentiert derweil der redselige Moderator Thilo Uhlenhorst (verkörpert von dem seinerzeit sehr populären ZDF-Showmaster Dieter Thomas Heck, der hier seine Reputation riskierte) heiter bis zynisch das Geschehen, lässt die Mutter des Kandidaten zu Wort kommen und zeichnet dessen bisherigen medialen Werdegang nach. Die Hetzjagd durch den Nordwesten der Bundesrepublik mündet schließlich in einen Showdown im Studio in Osnabrück, wo eine 28.40 Meter lange Todesspirale auf Lotz und seine Verfolger wartet – bei einem Spielabbruch durch den Kandidaten selbst droht hingegen die soziale Ächtung…

Vieles von dem, was Toelle und Menge in ihrem Millionenspiel gewissermaßen „voraussahen“, wurde in den folgenden Jahrzehnten, zumindest zeitweise, mediale Realität.

Die radikale und für das Zuschauerauge nahezu unsichtbare Verquickung von tempo- und spannungsreich inszenierten Spielfilmszenen, fiktionalisierten Nachrichtenbeiträgen im Gewand von Sportreportagen, in denen auch tatsächliche Journalisten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens auftreten, wie etwa der Sportjournalist Heribert Fassbender, Straßenumfragen, Dauerwerbung für die Produkte des fiktiven Stabilelite-Konzerns (darunter Diätpillen und Empfängnisverhütung durch Injektion) sowie die Anmoderationen durch den ZDF-Hitparaden-Star Dieter Thomas Heck im Millionenspiel-Studio, kreierten eine Bildsprache, die heute vielleicht nicht mehr in dem gleichen Maße überrascht – weil wir uns an diese semifiktionalen, selbstreferentiellen Spielereien gewöhnt haben –, die zu Beginn der siebziger Jahre aber nicht weniger als revolutionär war, und die fiktionale Menschenjagd täuschend echt daherkommen ließ. Es überrascht daher auch nicht wirklich, dass sich in Folge der Ausstrahlung beim WDR nicht nur wütende Zuschauer*innen meldeten, sondern auch potenzielle Kandidaten – als zukünftige Jäger und Gejagte.

Dabei wurde vieles von dem, was Toelle und Menge in ihrem Millionenspiel gewissermaßen „voraussahen“, in den folgenden Jahrzehnten, zumindest zeitweise, mediale Realität – vor allem mit dem Aufkommen von kommerziellen Privatsendern seit Mitte der achtziger Jahre: Die zunehmende Sexualisierung von Werbung und Programminhalten, Zuschauerquoten als wichtigster Gradmesser und „Regulativ für Fernsehprogramme“ (Drehbuchautor Menge), schnell und billig zu produzierendes Reality-TV, Normalos ohne erwähnenswerte Eigenschaften als „TV-Stars“, Krawallgier, Voyeurismus und die invasive Lust, das Privatleben von unbedarften Menschen ins Fernsehen zu zerren und dort zu diskutieren (man denke etwa an die Welle an nachmittäglichen Talkshows in den neunziger Jahren), die Bereitschaft, die mentale und körperliche Gesundheit von Kandidat*innen in immer kühneren Mutproben (um nicht zu sagen: Wetteinsätzen) aufs Spiel zu setzen, sowie die Komplizität zwischen Medienvertretern und Schwerkriminellen, die etwa 1988, während des sogenannten Gladbecker Geiseldramas, darin gipfelte, dass Journalist*innen Interviews mit den Geiselnehmern veranstalteten und ihnen den Weg aus der Kölner Innenstadt zeigten – bis heute ein unrühmlicher Fleck in der deutschen Mediengeschichte.

Ohne sich dessen bewusst zu sein, griffen Toelle und Menge späteren Entwicklungen der privaten Fernsehlandschaft – nicht nur der deutschen – vor, ein Umstand, der ihrem Filmexperiment rückblickend einen nahezu visionären Charakter verleiht. Auch abgesehen davon ist Das Millionenspiel, damals wie heute, eine gescheite Reflexion über Moral- und Werteverfall, und über die Grenzen des Fernsehens: Ein empfehlenswerter, zu Unrecht vergessener Klassiker.

Das Millionenspiel ist, zusammen mit dem Film Smog (1973, Regie: Wolfgang Petersen, Drehbuch: Wolfgang Menge) auf DVD erhältlich.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!