Paul Verhoevens Filme stehen immer wieder im Mittelpunkt skandalträchtiger Kontroversen wegen ihres freizügigen Umgangs mit Sexualität, Nacktheit und drastischer, mitunter comichafter Gewaltdarstellungen. Vor dem Kinostart seines neuestem Films Benedetta, gibt dieser Beitrag einen kurzen Überblick über sein Œuvre.

In dem Science-Fiction-Thriller Total Recall (1990) plagen den Bauarbeiter Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger) Albträume von dem kolonisierten Planeten Mars, wo im Jahr 2084 eine Rebellion gegen den diktatorischen Gouverneur Cohaagen (Ronny Cox) tobt.Animiert durch eine Werbung nimmt Quaid die Dienste der Firma Rekall, Inc. in Anspruch, die ihren Kundinnen und Kunden verspricht, Träume in Form implantierter Erinnerungen, die sich nicht von tatsächlich Erlebtem unterscheiden, wahr werden zu lassen. Quaid lässt sich als Geheimagent virtuell auf den Roten Planet versetzen – doch der Eingriff in seine Psyche läuft aus dem Ruder, und der unbescholtene Arbeiter wird fortan von Arbeitskollegen, seiner Ehefrau Lori (Sharon Stone) und etlichen anderen Angreifern gejagt. Auf der Flucht vor seinen Verfolgern, Cohaagens Sicherheitspersonal, wird er schließlich auf der Rolltreppe einer Metrostation von zwei Seiten gleichzeitig in die Zange genommen. Den Körper eines unbeteiligten Bürgers, der von Cohaagens Leuten zuerst verwundet wurde, benutzt Quaid in mehreren Einstellungen als Kugelfang, als menschlicher Schutzschild, bevor er ihn schließlich achtlos auf seine Angreifer wirft, um seine Flucht fortsetzen zu können.

Dass Zivilisten im rüden Actionkino der achtziger Jahre, in dem für gewöhnlich viel geschossen und wenig geredet wurde, als Kollateralschäden herhalten mussten, war gewiss nichts Neues. Die rücksichtslose, zynische Gleichgültigkeit und Selbstverständlichkeit mit der Quaid als vorgeblicher Held der Geschichte dies tat, verblüffte allerdings durchaus. Von Regisseur Paul Verhoeven war das gar nicht anders gewollt: Quaids früheres Alter Ego namens Hauser arbeitete als Doppelagent für den Mars-Diktator Cohaagen und versuchte, die Widerstandsbewegung zu unterwandern. Verhoeven macht dieses Verwirrspiel zum zentralen Thema von Total Recall: Ist das alles bloß ein Teil der Erfahrung, die Quaid bei Rekall, Inc. gebucht hat – oder haben die neu implantierten Träume bei ihm Erinnerungen an ein früheres, ungleich brutaleres Ich reaktiviert?

Das Beispiel aus Total Recall (adaptiert von einer Kurzgeschichte des Sci-Fi-Autors Philip K. Dick aus dem Jahr 1966) vereint und illustriert dabei zwei wiederkehrende Merkmale des niederländischen Filmemachers Verhoeven: sein Faible für provozierend explizite, grafische Darstellungen von Gewalt und Sexualität auf der großen Leinwand, sowie wie seine ambivalenten, instinktgetriebenen Charaktere, bei denen sich die Grenzen zwischen Gut und Böse nicht selten auflösen, und die sich nur bedingt als Identifikationsfiguren eignen. „Jeder Mensch hat ungeahnte Tiefen, Herr Hauptsturmführer [Müntze]“, heißt es etwa am Ende von Verhoevens Kriegsthriller Zwartboek/Black Book (2006), als sich ein NS-Kollaborateur zu rechtfertigen versucht, der sich während der Okkupation der Niederlande finanziell am Leid der Juden bereicherte – und dem man dies, wie vielen anderen, nicht zugetraut hätte.

❝Provokation bedeutet für Verhoeven, der Realität – den Zuschauer*innen – den Spiegel vorzuhalten, ihre ästhetischen und moralischen Normen mit Ironie und Scharfsinn zu hinterfragen, und die Welt bzw. die menschliche Natur so zu zeigen, wie sie ist (oder wie Verhoeven sie empfindet): doppelbödig, instinktgetrieben, gewalttätig.❞

Ein weiteres Thema, das im filmischen Œuvre Verhoevens einen festen Platz einnimmt, ist die Religion – sei es in allegorischer (Robocop, 1987) oder in kritisch-reflektierter Form (u.a. in Spetters, 1980 und in Flesh and Blood, 1985). Verhoeven, geboren 1938 in Amsterdam, spürte diesen erzählerischen Motiven im Laufe seiner Karriere geradezu obsessiv in so verschiedenen Genres nach, wie dem Science-Fiction- und Historienfilm, dem Erotikfilm bzw. -thriller oder in Dramen unterschiedlichster Prägung.

Sein filmisches Schaffen verlief dabei grob in drei Phasen: Von den frühen siebziger Jahren bis Mitte der achtziger Jahre arbeitete er in seiner Heimat (das umstrittene Drama Turks fruit/Turkish Delight, 1973 gilt als sein nationaler, später auch internationaler Durchbruch), von 1986 bis etwa 2000 in Hollywood, wo er vor allem großkaliberige Blockbuster drehte, und anschließend wieder in Europa, vor allem in den Niederlanden (Zwartboek) und in Frankreich (Elle, 2016, und Benedetta, 2021).

Sowohl in Europa als auch in den USA standen Verhoevens Filme immer wieder im Mittelpunkt skandalträchtiger Kontroversen wegen ihres freizügigen Umgangs mit Sexualität, Nacktheit und extremer, mitunter comichaften Gewaltdarstellungen. Der Regisseur, oft als enfant terrible verschrien, polarisiert in dem gleichen Maße wie seine filmischen Werke – den einen gilt er als clever, satirisch und subversiv, anderen als geschmacklos, sadistisch und kitschig. „C’est un réel plaisir de dévier de la norme, de la dépasser. Faire ce genre de films, c’est aussi une sorte de challenge. Lorsqu’on éprouve de la satisfaction à révéler ce qui est enfoui, cela s’appelle de la provocation“, meint Verhoeven selbst, der sich oft in Interviews zu seinen Filmproduktionen äußert und diese gegen den Vorwurf der Sexploitation und der voyeuristischen Gewaltdarstellungen verteidigt (und sich auch nicht zu schade dafür war, persönlich die Goldene Himbeere(n) für Showgirls, 1995, entgegen zu nehmen).

Provokation bedeutet für Verhoeven, der Realität – den Zuschauer*innen – den Spiegel vorzuhalten, ihre ästhetischen und moralischen Normen mit Ironie und Scharfsinn zu hinterfragen, und die Welt bzw. die menschliche Natur so zu zeigen, wie sie ist (oder wie Verhoeven sie empfindet): doppelbödig, instinktgetrieben, gewalttätig.

Als Kind erlebte er die Gräuel des Zweiten Weltkrieges während der nationalsozialistischen Besatzung der Niederlande, sah Tote und verstümmelte Leichen in den Straßen, dazu Hinrichtungen und Zerstörungen. Verhoeven ließ die traumatischen Eindrücke seiner Kindheit in seine späteren Werke einfließen und verarbeitete sie immer wieder in filmischen Darstellungen, um sowohl zwischenmenschliche als auch politische, wirtschaftliche und militärische Kräfteverhältnisse, also all jene Mechanismen und (Propaganda-)Instrumente, die vor allem totalitäre Machtapparate am Laufen halten, zu entblößen. Allein: So hehr Verhoevens Absichten auch sein mögen, die Welt nicht in romantisch verklärten Bildern zu zeigen, sondern die Hypokrisie im Umgang mit Gewalt und Sexualität in den Medien und im Kino freizulegen – jeder findet es verwerflich, aber alle schauen hin –, so kreiert er durch seine ungezügelt-expliziten Darstellungen doch eine eigene Faszination, eigene Schauwerte, die ihrerseits die niedersten Bedürfnisse des Publikums befriedigen. Immerhin ist sich auch Verhoeven bewusst, welche Anziehungskraft seine drastischen Bilder auf die Zuschauer*innen haben.

Im Folgenden sollen fünf Produktionen (aus der mehr als dreißig Spielfilmen umfassenden Filmographie Verhoevens) vorgestellt werden, die vor allem die (gesellschafts-)politische Dimension seiner Filme illustrieren sollen.

Spetters (1980)

Zu Beginn seiner Karriere drehte Verhoeven, der 1964 an der Universität Leiden einen Doppelabschluss in Physik und Mathematik absolvierte und daneben Kurse an der Nederlandse Filmacademie in Amsterdam belegte, neben der Komödie Wat zien ik!?/Business is Business (1971) auch mehrere Erotik- und Historiendramen (Turks fruit/Turkish Delight, 1973, Keetje Tippel, 1975 und Soldier of Orange, 1977), die bereits einen recht freizügigen Umgang mit Sexualität und Nacktheit pflegten. Die Tragikomödie Spetters, die im Februar 1980 in den niederländischen Kinos anlief, sorgte allerdings für regelrecht empörte Reaktionen, die Verhoeven dazu brachten, über eine Verlagerung seines filmischen Schaffens nach Hollywood nachzudenken. In Spetters erzählt er die Geschichte von drei jungen Männern – Rien (Hans van Tongeren), Hans (Maarten Spanjer) und dem Mechaniker Eef (Toon Agterberg) – die Ende der Siebziger in den Vororten von Rotterdam erfolglos von einer Motocross-Karriere und zwanglosem Sex träumen. Als die Imbissbudenbesitzerin Fientje (Renée Soutendijk) in ihr Leben tritt, und sich alle drei (mehr oder weniger) in die junge Frau verlieben, die ihrerseits auch von einem besseren Leben träumt, wird ihre Freundschaft auf die Probe gestellt.

In authentischen, naturalistischen Bildern schildert Verhoeven die sozialen Nöte und den monotonen Alltag der Clique, die nur von den Motocross-Rennen (auf und neben der Rennstrecke) und den Begegnungen mit Fientje durchbrochen werden. Besonderes Augenmerk legt er dabei auf die Vitalität und Virilität der jungen Männer, die sich scheinbar immer und überall entladen kann: Auf der Straße, beim Tanzen, beim Geschlechtsverkehr und bei Schlägereien. Verhoeven scheut sich nicht, all dies in sehr expliziten und teils pornografischen Bildern festzuhalten, einschließlich Großaufnahmen von Geschlechtsteilen und einer nicht-simulierten Befriedigungssequenz zwischen zwei Männern. Am Ende erging es Verhoeven wie der Clique in seinem Film: Die Illusion war zerbrochen, denn Spetters sorgte für allerlei wütende Reaktionen – bei Homosexuellen, bei der Kirche, bei Teilen der niederländischen Gesellschaft, die sich als dekadent dargestellt fühlten. „Je déteste provoquer gratuitement. Tous les actes montrés dans le film, même les plus ignobles, ont leur raison d’être. Je ne cherche ni à dramatiser, ni à édulcorer. […] Si c’est vrai, je le filme et je le filme comme ça se fait. […] La vie réelle, quoi“, rechtfertigte sich der Regisseur seinerzeit.

Flesh and Blood (1985)

Die Samthandschuhe zog Verhoeven auch nicht für seinen – damals – letzten europäischen (wenngleich bereits mit amerikanischen Geldern finanzierten) Film an. Das Historiendrama Flesh and Blood wurde aus der Idee geboren, den optimistischen und schönfärberischen Hollywood-Darstellungen des europäischen Mittelalters etwas weitaus Realistischeres, Grimmigeres entgegenzusetzen.

Angesiedelt im Jahr 1501, handelt Flesh and Blood von einer Gruppe von Söldnern (u.a. Rutger Hauer und Brion James), ebenfalls gesellschaftliche Außenseiter, die auf Befehl morden und plündern, und für den Fürsten Arnolfini (Fernando Hilbeck) eine Stadt aus Feindeshand befreien sollen. Nach getaner Arbeit werden sie allerdings von Arnolfini und ihrem Heerführer Hawkwood (Jack Thompson) fallengelassen und um ihren Lohn gebracht. Sie entführen daraufhin Arnolfinis zukünftige Schwiegertochter, die Jungfrau Agnes (Jennifer Jason Leigh) und vergewaltigen sie. Doch die junge Frau beginnt, Gefallen an der Söldnergruppe und ihrem Anführer Martin (Hauer) zu finden und sträubt sich gegen ihre Befreiung; eine Wendung in der Erzählung, die aus heutiger Sicht sicher noch mehr Befremden auslöst als seinerzeit.

Das europäische Mittelalter – bzw. das sündige Image, das dieses in der Populärkultur genießt – erwies sich für Verhoeven als ideale Projektionsfläche für eine gewollt anachronistische Reflexion über die menschliche Natur, die in Flesh and Blood als exzessiv, brutal, bigott und triebhaft dargestellt wird.

Die völlige Abwesenheit positiv besetzter Identifikationsfiguren, Brandschatzungen, Seuchen, arrangierte Eheschließungen, sexuelle Übergriffe, religiöser Eifer, und ein inniger Kuss unter den Leichnamen von zwei Gehängten, die dabei sind zu verwesen – inspiriert von den Werken des Malers Hieronymus Bosch, schöpfte Verhoeven aus den Vollen, um die Ambiguität der menschlichen Natur, und das, was sie in ihrem Innersten antreibt, sichtbar zu machen.

Doch auch dieses ambitionierte Vorhaben hatte seinen Preis: Rutger Hauer, nach Blade Runner (Ridley Scott, 1982) ein aufstrebender Star in Hollywood, fürchtete (nicht ganz zu Unrecht) um sein Image. Die Dreharbeiten waren von Differenzen geprägt, am Ende zerbrach die Freundschaft zwischen dem Regisseur und seinem langjährigen acteur fétiche.

RoboCop (1987)

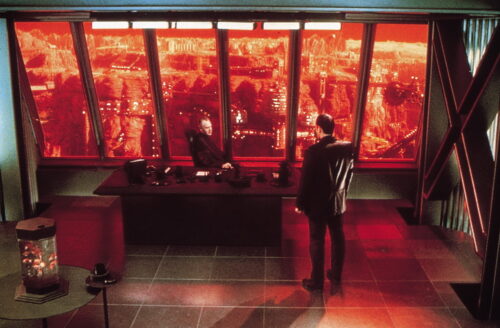

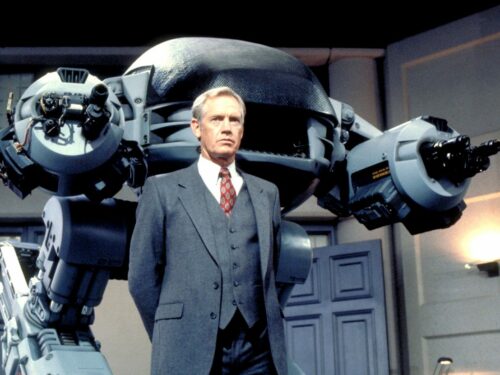

Verhoevens erste Regiearbeit in den USA, die Dystopie und Kapitalismussatire RoboCop, ist deutlich geprägt vom American Way of Life der Reagan-Ära, von amerikanischer Medien- und Konsumkultur. Den idealen Handlungsort für die Geschichte vom aufrechten Polizisten Murphy (Peter Weller), der im Einsatz von Gangstern ermordet wird und als halbkybernetische Erlöserfigur RoboCop wieder aufersteht, fand Verhoeven in der Metropole Detroit, die seit den sechziger Jahren vom Strukturwandel in der Autoindustrie erfasst wurde und sich in einem Prozess des fortwährenden wirtschaftlichen, demografischen und politischen Niedergangs befand.

Das Detroit der Zukunft – und seine Polizei – werden in RoboCop beherrscht von dem Industriekonzern OCP. Nachdem die Vorführung eines neuen vollautomatisierten Polizeiroboters namens ED-209 gescheitert ist – die Maschine geriet außer Kontrolle und tötete einen Mitarbeiter – sucht OCP nach Alternativen im Kampf gegen die Kriminalität. Der von Drogendealern überaus brutal (vor allem im Director’s Cut, Verhoevens Wunschfassung des Films) gefolterte und schließlich hingerichtete Polizist Murphy kommt dem Konzern daher sehr gelegen. Als alle Wiederbelebungsmaßnahmen scheitern, entwickelt OCP aus den menschlichen Überresten Murphys und aus Maschinenteilen einen synthetischen Maschinenmenschen, der sich zu einer quasi allmächtigen Universalwaffe bei der Verbrechensbekämpfung entwickelt. Das Problem: Murphys eigentlich verloren geglaubtes (bzw. gelöschtes) Unterbewusstsein mitsamt seinen Erinnerungen schimmert nach und nach durch – die Maschine entdeckt ihre Menschlichkeit wieder, und begibt sich selbst auf die Suche nach ihren Mördern.

Verhoeven, inzwischen an Skandale gewöhnt, blieb seinem Stil treu und inszenierte Robocop als visuell wuchtige, brachial überzeichnete, mit comichafter Gewalt und christlicher Symbolik aufgeladene Materialschlacht und Endzeitvision, in der nur noch ein neuartiger, synthetischer Über-Mensch die Menschheit vor dem Chaos retten kann, das sie selbst angerichtet hat. Die konsum- und gesellschaftskritischen Untertöne, sowie die Kritik an der Omnipräsenz medialer Gewalt, manifestieren sich in RoboCop über pseudodokumentarische Nachrichten- und Werbefragmente, die immer wieder die Handlung unterbrechen (ein Stilmittel, das Verhoeven auch bei Total Recall und Starship Troopers einsetzte) um globale Konfliktfelder wie Kriminalität, Atomkriege, Umweltzerstörung und Überbevölkerung satirisch zu kommentieren.

Starship Troopers (1997)

Nach Robocop und Total Recall, und zwei Ausflügen ins Genre des Erotikthrillers (Basic Instinct, 1992) bzw. -dramas (Showgirls), rückte Verhoeven 1997 ein weiteres Mal einen gnadenlosen totalitären Machtapparat der Zukunft in den Mittelpunkt eines Films. In Starship Troopers, frei adaptiert von dem gleichnamigen Roman von Robert A. Heinlein (1959), zeigt er einen vermeintlichen Verteidigungskrieg der Menschen, die sich im 23. Jhd. unter einer in Genf tagenden Föderation zusammengeschlossen haben, gegen die Bugs, eine außerirdische Insektenzivilisation, die sich der Menschheit bei der Kolonisierung fremder Planeten in den Weg stellt.

Verhoeven wandte einen perspektivischen Kniff an – der seinerzeit aber nicht von allen Kritiker*innen verstanden, geschweige denn geteilt wurde. Starship Troopers ist fast ausschließlich aus der Sicht hurrapatriotischer und kriegsbegeisterter junger, sehr attraktiver Menschen (u.a. Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer und Patrick Muldoon) erzählt, deren einzige Erfüllung darin besteht, eine militärische Ausbildung zu absolvieren, um anschließend auf weit entfernten Planeten gegen die Bugs in einen scheinbar sinnvollen Krieg zu ziehen. Die allgegenwärtige Propagandamaschine der Föderation setzt alles daran, die Menschen von Kindesalter an für dieses militärische Draufgängertum zu begeistern – und auch über die Bugs lernen wir, die Zuschauer*innen, nur das, was die staatlichen Desinformationskampagnen preisgeben.

Doch (aller, aller-)spätestens am Ende, wenn Carl (Neil Patrick Harris), der seine telepathischen Fähigkeiten in den Dienst des militärischen Geheimdienstes gestellt hat, in einer SS-ähnlichen Uniformierung die Bühne betritt, einen gefangengenommenen Bug untersucht und frohlockend feststellt, dieser fürchte sich nun (woraufhin allgemeiner Jubel ausbricht), dürfte auch den letzten Zuschauer*innen dämmern, dass sie möglicherweise die ganze Filmdauer über auf der Seite eines faschistischen Regimes standen, das einen Vernichtungskrieg gegen eine intelligente außerirdische Spezies führt. „Bien sûr que mon film est subversif: Starship Troopers vous aguiche, avant de vous présenter la facture“, so Verhoeven auf den Vorwurf, sein Film glorifiziere Faschismus.

Zwartboek (2006)

In dem letzten hier vorgestellten Film, dem Weltkriegsthriller Zwartboek, verwischte Verhoeven die Grenzen zwischen Gut und Böse bis zur Unkenntlichkeit.

Holland, im Jahr 1944: Nachdem ihr Versteck versehentlich bombardiert und ihre Familie von den deutschen Besatzern kaltblütig ermordet wurde, landet die Jüdin Rachel Stein (Carice van Houten) über Umwege bei einer niederländischen Widerstandsbewegung. Mit blond gefärbten Haaren, und unter dem Tarnnamen Ellis, willigt sie in die Pläne der Bewegung ein, den SS-Hauptsturmführer Müntze (Sebastian Koch) zu verführen, um gefangengenommene Widerständler vor dem sicheren Tod zu retten. Doch sie verliebt sich in Müntze und steht als moderne Mata Hari-Figur schließlich zwischen allen Fronten.

Eine Jüdin, die einen Nazioffizier liebt und deckt (und umgekehrt), vermeintlich aufrichtige und heldenhafte Widerstandskämpfer, die sich an der Not der verfolgten Juden bereichern und dabei vor allem ihre ureigenen Interessen durchsetzen wollen – Verhoeven wirbelt in (dem hervorragend geschriebenen und inszenierten) Zwartboek die traditionelle Rollenverteilung des Zweiten Weltkriegs durcheinander, und zeigt vor allem die Grauzonen der Besatzungszeit. In seiner historischen Akkuratesse mag Zwartboek, wie Flesh and Blood, hinterfragbar sein – als Stimmungsbild der chaotischen, unstrukturierten letzten Monate des „Dritten Reichs“ ist der Film aber ein höchst interessantes Gedankenexperiment.

Der Kinostart von Verhoevens neuestem Film, Benedetta, ist für den 8. September vorgesehen.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!