Prähistorie im Kino

Anlässlich des Kinostarts von Jurassic World Dominion, dem inzwischen sechsten Teil der Jurassic-Park-Reihe, in dem sich die Dinosaurier auf der ganzen Welt ausgebreitet haben, wirft dieser zweiteilige forum_C-Beitrag (Teil 1) einen Blick auf den filmischen Umgang mit der Prähistorie – und damit auf Filme, die die Vorgeschichte der Menschheit entweder rekonstruieren oder sie bis in die Gegenwart hinein verlängern.

Im ersten Teil dieser Retrospektive auf Filme mit prähistorischem Setting standen jene Produktionen im Mittelpunkt, die die Vorgeschichte der Menschheit weniger als historische Epoche und konstitutive Etappe im Prozess der Menschwerdung darstellen, sondern vielmehr als weit entfernten, geheimnisvollen Raum, der sich mit allem ausstaffieren bzw. bevölkern lässt, was die Imagination hergibt. Chronologische, evolutionäre und kulturelle Entwicklungen werden in Produktionen wie One Million Years B.C. (Don Chaffey, 1966), When Dinosaurs Ruled The Earth (Val Guest, 1970) und 10.000 BC (Roland Emmerich, 2008) für gewöhnlich zu einem wilden Prähistorie-Potpourri kompiliert.

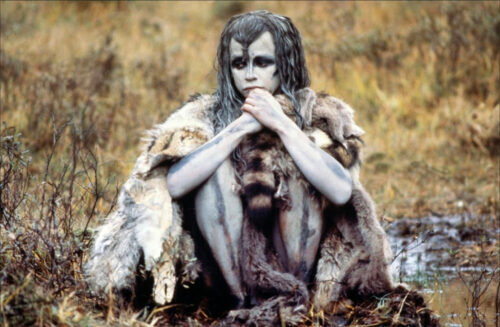

Während sich in den beiden erstgenannten Filmen Steinzeitmenschen neben frühen Menschenaffen, Dinosauriern und Riesenechsen tummeln – die in der Realität Jahrmillionen voneinander trennten oder nie existierten –, verlegte Roland Emmerich den Pyramidenbau und andere Anachronismen, wie berittene Pferde, kurzerhand ins Mesolithikum. Einen deutlich ernsthafteren, fast schon soziologischen Ansatz wählte dagegen Jean-Jacques Annaud in seinem urzeitlichen Abenteuerfilm La Guerre du feu (1981). Auf der Suche nach einer Feuerquelle ließ er drei Angehörige des neandertalerartigen Ulam-Clans (u.a. Ron Perlman) auf Menschen bzw. Menschenartige unterschiedlichster Evolutionsstufen prallen, versuchte Unterschiede zwischen ihnen herauszuarbeiten und ihr Denken bzw. ihre sich entwickelnden Bedürfnisse und Grundwerte in einen menschheitsgeschichtlichen Kontext zu stellen.

Eine vergleichbare Herangehensweise verfolgte vier Jahre später der amerikanische Kameramann und Regisseur Michael Chapman (Kamera u.a. bei Taxi Driver und Raging Bull) bei The Clan of the Cave Bear (1985), einer Adaptation des gleichnamigen Romans der Schriftstellerin Jean Marie Auel (1980) mit Daryl Hannah in der weiblichen Hauptrolle. In vielerlei Hinsicht lässt sich Chapmans Drama tatsächlich als amerikanische Antwort auf Annauds Urzeitfilm verstehen: Im Fokus der Handlung, die vor etwa 35.000 Jahren im Paläolithikum angesiedelt ist, steht das Mädchen Ayla, ein früher Cro-Magnon-Mensch, das nach dem Tod seiner Mutter von einem weniger entwickelten Neandertaler-Clan aufgenommen und aufgezogen wird.

Der Film thematisiert das Spannungsverhältnis zwischen dem Clan und der jungen Frau, die als klügerer neuer Mensch Rivalitäten und Feindseligkeiten innerhalb der Gruppe weckt und deshalb eine Außenseiterin bleibt. Um ihr einen Platz in der Clanhierarchie zu sichern, weiht ihre Ziehmutter Iza (Pamela Reed) sie in die Geheimnisse der Heilkunde ein. Insbesondere zwischen Ayla und dem Sohn des Clanchefs, Broud (Thomas G. Waites), bleiben die Animositäten jedoch bestehen – in dem Versuch, sich und den anderen Clanmitgliedern seiner Dominanz über Ayla zu versichern, drangsaliert und vergewaltigt er sie schließlich. Nachdem Ayla heimlich den Gebrauch einer Steinschleuder geübt hat – obwohl Frauen das bereits bloße Anfassen von Waffen verboten ist – und sie bei einem Angriff durch Wölfe einem Kind das Leben rettet, wird sie endgültig von ihrem Ziehclan verstoßen und muss allein in der urzeitlichen Wildnis überleben. Am Ende besiegt und demütigt sie Broud zwar in einem Kampf, doch sie beschließt ihren Sohn und den Neandertaler-Clan hinter sich zu lassen, und ihren eigenen Stamm zu suchen.

Ähnlich wie Annaud in La Guerre du feu stellt auch Chapman hier Menschen unterschiedlicher evolutionärer Entwicklungsstufen gegenüber und behandelt die zivilisatorischen Konflikte, die sich daraus ergeben, genauso wie die behutsamen Akkulturationsprozesse, die Suche nach menschlichen Werten und die Herausbildung von Intelligenz. Gewandet ist dieses evolutionäre Ringen als feministische Parabel um Selbstbestimmung und Mitspracherecht – ein per se ambitioniertes Vorhaben, das aber von der langatmigen Inszenierung und einem unentwegten Abdriften in eine diffuse Ethno-Esoterik, die unbestritten den Geist der New-Age-Spiritualität der siebziger und achtziger Jahre atmet, unterlaufen wird. Die ungeschönte, primitiv-brutale Vergewaltigungsszene Aylas sowie ein technisch beeindruckend realisierter Bärenangriff verhindern immerhin, dass The Clan of the Cave Bear die menschliche Vorzeit allzusehr romantisiert – über die künstlerische (oder kommerzielle?) Entscheidung, die Neandertaler-Dialoge mit englischen Untertiteln zu übersetzen, lässt sich allerdings streiten.

Ein Brontosaurus als Taxi

Die Prähistorie wurde in der Kinogeschichte auch wiederholt als Folie für satirisch-anachronistische Rückprojektionen genutzt. Überraschend ist das freilich nicht: Von (vermeintlich) tumben, Keulen schwingenden und sprachlich rudimentär entwickelten Steinzeitmännern und -frauen, über eine mal mehr, mal weniger possierliche Fauna aus Dinosauriern, Säbelzahntigern und Mammuts, bis zur quasi-vollständigen Abwesenheit technologisch-kultureller Errungenschaften bietet die Epoche ein wahres Arsenal an historisch belegten wie imaginierten Klischees und Zuschreibungen, denen die Leistungen und den Weltanschauungen der Moderne gegenübergestellt werden können.

Die Nutzung der Vor- bzw. Frühzeit als Hintergrund für Parodien und (Slapstick-)Komödien reicht dabei auch bis auf die Anfänge des Kinos selbst zurück. So machten sich bereits Charlie Chaplin und Buster Keaton die Thematik zu eigen – Chaplin in dem heute weitestgehend vergessenen (und nicht an die Meisterwerke des Komikers heranreichenden Kurzfilm) His Prehistoric Past (1914), in dem es Chaplin in einem Traum in das Steinzeitkönigreich von Low-Brow (Mack Swain) verschlägt, wo Chaplin versucht, die Gunst von dessen Gemahlin zu erlangen. Interessanter mutet dagegen eine Beschäftigung mit Keatons erstem Spielfilm Three Ages (1923) an, eine in drei Episoden aufgeteilte Stummfilmkomödie (Regie: Buster Keaton und Edward F. Cline), deren Erzählstruktur D.W. Griffiths Intolerance (1916) persiflierte. In allen drei titelgebenden Zeitaltern – der Prähistorie, dem Römischen Reich und den Zwanziger Jahren – spielen Keaton und sein Ensemble vergleichbare Figurenkonstellationen. So konkurriert Keatons stoische Figur in den drei Handlungssträngen mit dem wesentlich imposanteren Wallace Beery um die Aufmerksamkeit derselben Frau, verkörpert von Margaret Leahy. In Bezug auf die Darstellung der Prähistorie ist dabei hervorzuheben, dass Keaton hier bereits mit jener Sorte anachronistischer Gags arbeitet, die später auch für den weltweiten Erfolg der Zeichentrickserie The Flintstones (1960 bis 1966) verantwortlich zeichneten: Keatons Figur erfindet etwa das Golfspielen und nutzt einen putzig animierten Stop-Motion-Brontosaurus als Fortbewegungsmittel.

Die von William Hanna und Joseph Barbera kreierte und produzierte Animationsserie The Flintstones war allerdings nicht die erste gezeichnete Annäherung an die Prähistorie: Bereits 1914 ließ der Zeichner und Karikaturist Winsor McCay eine Dinosaurierdame allerlei animierte Kunststücke in Gertie the Dinosaur durchführen, und 1939 traf die Ente Daffy Duck in dem von Warner Bros. produzierten Kurzfilm Daffy Duck and the Dinosaur (Regie: Chuck Jones) auf einen Steinzeitmenschen und seinen Apatosaurus Fido, den dieser wie ein Haustier hält. Die „steinzeitliche“ Welt namens Bedrock, die Hanna/Barbera in The Flintstones entwarfen, übertraf diese (zugegebenermaßen) frühen Animationsversuche aber deutlich in puncto Detailreichtum, Raffinesse und hintergründiger Ironie.

In sechs Staffeln mit insgesamt 166 Episoden erzählen Hanna/Barbera von der Familie Flintstone (im dt. Familie Feuerstein) und ihren Nachbarn, den Rubbles (im dt. den Geröllheimer), die eine deutliche – in die Steinzeit zurückprojizierte und ironisierte – Spiegelung der amerikanischen Mittelschicht nach dem Zweiten Weltkrieg darstellen. Die Serie nimmt dabei die sozialen Hierarchien der Zeit – Familienvater Fred Flintstone ist ein zwar aufbrausender, aber ehrlicher Malocher in einem Steinbruch, der sich dort mit seinen Vorgesetzten herumplagen muss – ebenso ins Visier wie die Auswüchse des goldenen Konsumzeitalters der fünfziger und sechziger Jahre, das für jedes noch so kleine Alltagsproblem eine passende Lösung erfand. Die Serie überträgt diese technischen und technologischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts auf das Steinzeit-Setting und imaginiert auf durchaus kreative, mitunter gar logische Weise, wie diese Lösungen in der Prähistorie ausgesehen hätten. So fahren die Einwohner.innen von Bedrock Fahrzeuge aus Steinrollen und Holz, die mit den Füßen betrieben werden, es gibt Supermärkte und Dienstleister, Busse, eine U-Bahn, ferner dienen Mammuts als Wasserhähne, Brontosaurier als Bahnsperren, Vögel als Heckenschere, Hupe – oder als Antrieb für Flugzeuge.

Der weltweite und anhaltende Erfolg der Serie popularisierte über Generationen hinweg eine vornehmlich komödiantische Sicht auf die Prähistorie, an die auch spätere Animationsfilme, wie etwa die Ice Age-Reihe (Regie bei Teil 1: Chris Wedge, 2002) anknüpfen konnten. In den Jahren 1994 und 2000 folgten zwei The Flintstones-Realverfilmungen, von denen insbesondere die erste (Regie: Brian Levant) mit John Goodman, Elizabeth Perkins, Rick Moranis und Rosie O’Donnell in den Hauptrollen in puncto Set-Design und Kostüme als kongeniale Adaptation der Serie gehandelt wurde.

Dabei schickte sich bereits 1981 eine andere Filmproduktion an, das (real-)filmische Erbe der Flintstones auf der großen Leinwand anzutreten. Die Steinzeit-Klamotte Caveman (Carl Gottlieb, 1981) mit – immerhin! – dem Ex-Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr, Dennis Quaid und Barbara Bach in den Hauptrollen, vermengte erzählerische Motive von Keaton und den Flintstones zu einer recht eigenwilligen Mixtur, die aber wohl schon damals mehr Befremden als Lachanfälle hervorrief. In Caveman verliebt sich der Höhlenmensch Atouk (Starr) in Lana (Bach), die Frau des muskelbepackten Clanhäuptlings Tonda (John Matuszak). Von Erfolg gekrönt ist dieses Vorhaben aber wie erwartet nicht, so dass sich Atouk bald in der Verbannung wiederfindet, wo er auf Lar (Quaid) und die hübsche Tala (Shelley Long) trifft, und mit ihnen episodenhafte Abenteuer (u.a. gegen Dinosaurier) besteht. Dabei entdecken sie nicht nur die Vorzüge des aufrechten Ganges, sondern auch das Feuer, das Omelett, und, in einer improvisierten Jam Session, die Rockmusik. Einiges davon kann man lustig finden, wie etwa die Tatsache, dass die für den Film erfundene urzeitliche Kunstsprache auch Begriffe für Sex („zug zug“) und Scheiße („caca“) bereithält, anderes, wie Atouks wiederholte Versuche, Lana mit Betäubungsmitteln gefügig zu machen, nicht mehr.

Zum Abschluss sei noch auf einen weiteren Zeichentrickfilm hingewiesen, der zwar auch einige gewollt anachronistische Gegenwartsbezüge auf die Prähistorie projizierte, dabei aber in der Rückschau erstaunlich ernst und deutlich düsterer daherkommt, als in der Erinnerung: The Land Before Time (Regie: Don Bluth, 1988).

Produziert von Steven Spielbergs Amblin Entertainment, erzählt der aufwendig animierte The Land Before Time eine Geschichte, die durchaus Parallelen mit Disneys Bambi (David Hand, 1942) aufweist: Als die pflanzenfressenden Dinosaurier keine Nahrung mehr finden, begeben sie sich auf den Weg in das legendenhafte Great Valley, das Große Tal, wo es noch grüne Reserven geben soll. Unterwegs machen der Hauptfigur, dem kleinen Brontosaurus Little Foot, und seiner Familie (bestehend aus Mutter und Großeltern) bereits früh Kontinentalverschiebungen, Erdbeben und schließlich der Angriff eines Tyrannosaurus Rex zu schaffen. Beim Versuch ihr Kleines zu verteidigen, lässt die Mutter ihr Leben – Little Foot schließt sich mit anderen jungen Dinosauriern zusammen, um als Gemeinschaft das sagenumwobene Land zu finden. Zwar zitiert The Land Before Time durch seine Konstellation an jungen, zusammengewürfelten und charakterlich sehr unterschiedlichen Hauptfiguren andere harmlose Jugendabenteuerfilme der achtziger Jahre, wie etwa The Goonies (Richard Donner, 1985, auch nach einer Idee von Spielberg) und endet mit einer optimistischen Note, doch der Weg in das Great Valley ist kein leichter: Die Welt der Dinosaurier befindet sich in einem unaufhaltsamen Niedergang, die Gefahren sind omnipräsent, die Nahrung knapp und wertvoll – unmöglich, darin keine mahnende ökologische Botschaft zu sehen.

Hybris

Womit wir beim letzten Teil dieser Retrospektive angelangt sind. Manche Filme nutzen die Prähistorie eben nicht als Folie für Rückprojektionen, sondern verlängern sie geradewegs bis in die Gegenwart – meistens, aber nicht immer, um vor den Gefahren einer außer Kontrolle geratenen Wissenschaft zu warnen.

Eine dieser Filmproduktionen, in der Ur- bzw. Frühgeschichte mit dem Hier und Jetzt kollidiert, ist das Drama Iceman (Fred Schepisi, 1984). Wissenschaftler.innen stoßen in der Nähe ihrer arktischen Forschungsstation auf einen rund 40.000 Jahre alten, tiefgefrorenen Urmenschen (John Lone), den sie, getrieben von ihrem wissenschaftlichen Ehrgeiz und im Bewusstsein aller moralischen Ambiguitäten schrittweise auftauen und wiederbeleben, um ihn und seine DNA anschließend als Forschungsobjekte zu untersuchen. Der Anthropologe Stanley Shephard (Timothy Hutton) wird zur einzigen Bezugsperson des Iceman, der in Folge der Gespräche den Namen „Charlie“ erhält. Aus den rudimentären Äußerungen Charlies schließt Shephard, dass dieser mutmaßlich seine Sippe umgebracht hat, um sie vor einem Kälte- und Hungertod zu bewahren, und sich auf einer „Traumreise“ befand, um von den Göttern Absolution für seine Tat zu erhalten – und dabei eingefroren wurde. Shephard realisiert, dass es für Charlie keinen Platz in der Forschungsstation mehr gibt und verhilft ihm zur Flucht in die endlose Eislandschaft. Einen Hubschrauber, der zu seiner Ergreifung eingesetzt wird, verwechselt Charlie mit einem göttlichen Zeichen – er hält sich an den Kufen der Maschine fest, bis er in die Tiefe stürzt.

Iceman ist ein vergleichsweise einfach gehaltenes, stilles Drama, das Fragen nach wissenschaftlicher Ethik und Verantwortungsbewusstsein aufwirft, freilich, ohne auf alles eine Antwort zu haben. In Erinnerung bleibt auch eine längere Sequenz, in der dem verängstigten Charlie ein erstes Mal die Flucht aus seinem Vivarium gelingt, und er in den kühlen Gängen, Büros und Laboren der Station mit einer fremden Welt konfrontiert wird, die er gar nicht mehr verstehen kann.

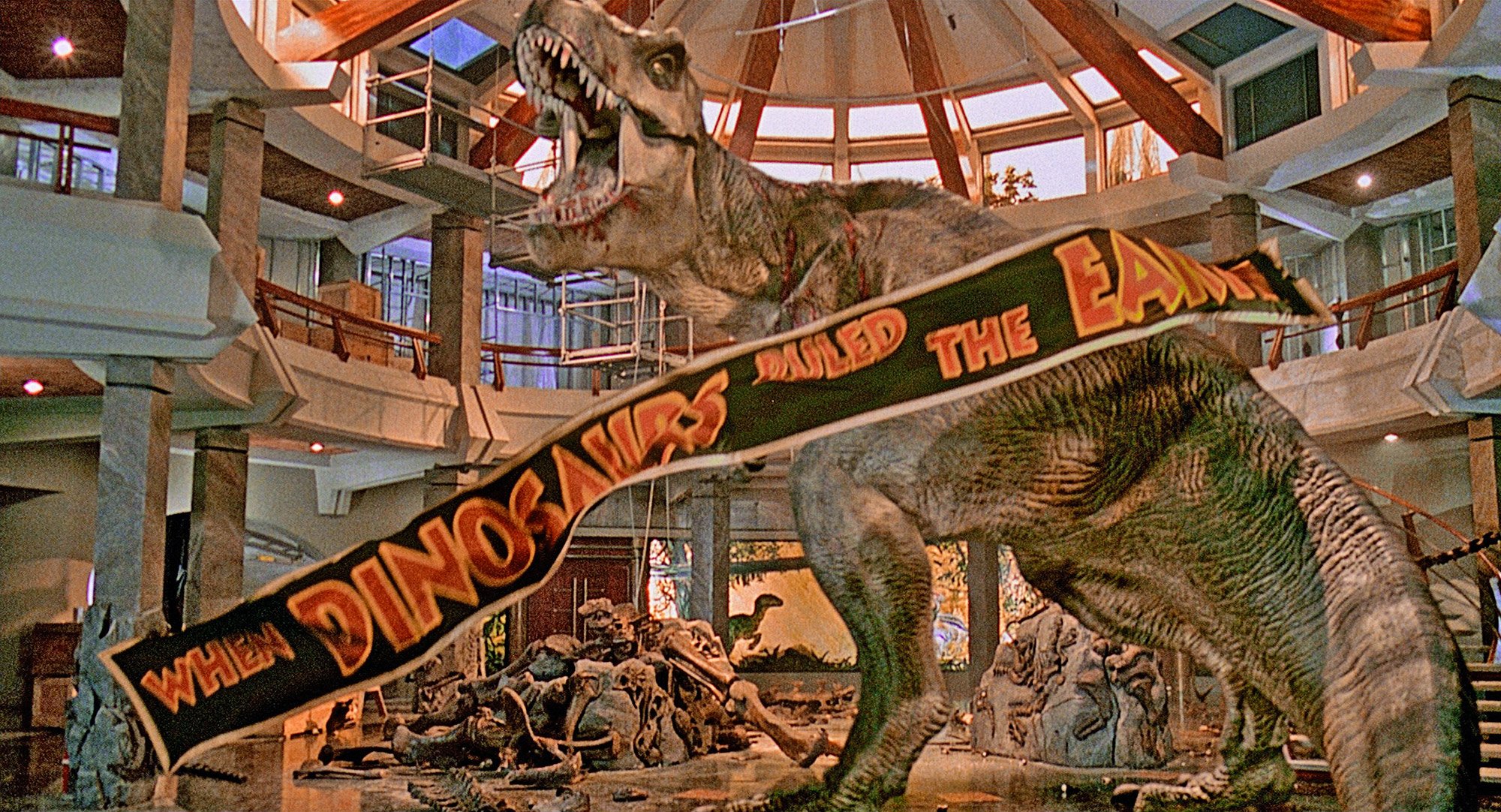

Den emblematischsten prähistorischen Film über menschliche und wissenschaftliche Hybris brachte 1993 Steven Spielberg in die Kinos – und holte gleichzeitig die Dinosaurier (vorerst) aus der Ecke des Niedlichen und Putzigen: Jurassic Park.

Basierend auf dem spekulativen Roman DinoPark (1990) von Michael Crichton ließ Spielberg die Dinosaurier auferstehen – und das wortwörtlich: Dem Unternehmer und Milliardär John Hammond (Richard Attenborough) ist es gelungen, mittels Gentechnologie die DNA ausgestorbener Lebewesen aus bernsteinumhüllten, prähistorischen Insekten zu extrahieren und so die Riesenechsen zu klonen. Auf der Pazifikinsel Isla Nublar bei Costa Rica errichtet er einen weitestgehend computergesteuerten Freizeitpark, in dem er die vor mehr als 65 Millionen Jahren ausgestorbenen Tiere auf ein Publikum loslassen möchte. Zuvor soll der Park aber auf etwaige Schwachstellen überprüft werden, wofür Hammond extra das Archäologen-Paar Alan Grant (Sam Neill) und Ellie Sattler (Laura Dern), den Chaosmathematiker Ian Malcom (Jeff Goldblum) sowie seine Enkelkinder auf die Insel fliegen lässt. Obwohl Hammond angibt, „keine Kosten und Mühen gescheut zu haben“ und auf alle erdenklichen Katastrophenszenarien vorbereitet zu sein, gerät der Park binnen wenigen Stunden außer Kontrolle: Ein unzufriedener und gieriger Mitarbeiter, Denis Nedry (Wayne Knight), der Dinosaurier-Embryonen stehlen und an einen Konkurrenten verkaufen möchte, sowie ein tropischer Sturm legen die Sicherheitssysteme des Jurassic Park lahm und lassen die Dinosaurier aus ihren Gehegen entkommen. Entgegen Hammonds Annahme finden die gleichgeschlechtlich gezüchteten Tiere zudem schnell einen Weg, sich fortzupflanzen. Den Menschen bleibt am Ende nichts anderes mehr übrig, als das Feld zu räumen und die Insel den Dinosauriern zu überlassen – ihren Platz an der Spitze der Nahrungskette haben sie sich zumindest hier rasch zurückerobert.

Im Gegensatz zu den repetitiven und zunehmend auf bloße Effekte ausgerichteten Sequelfilmen entwirft Spielberg hier noch – in Anlehnung an Frankenstein-Motive – ein kluges Science-Fiction-Szenario, das die Dinosaurier nicht nur mit einer gewissen Reverenz in Szene setzt, sondern das auch essenzielle Fragen an die Wissenschaften richtet: Darf die Menschheit Lebewesen, die vor Jahrmillionen durch evolutionäre Prozesse aussortiert wurden und „ihre Chance hatten“ (Ian Malcolm), wieder zum Leben erwecken, nur, weil sie es kann? Dürfen Wissenschaftler.innen im Auftrag privater Unternehmer und zu Unterhaltungszwecken Gott spielen und künstliches, hier: prähistorisches Leben zeugen? Während Jurassic Park diese Fragen 1993 noch auf der großen Leinwand diskutierte, wurde der Film bereits drei Jahre später zumindest teilweise von der Realität eingeholt: Am 5. Juli 1996 gelingt es Wissenschaftler.innen des Roslin-Forschungsinstituts erstmals, ein Schaf zu klonen: Dolly.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!