Ein militärgeschichtlicher Rundumschlag Luxemburgs

Ein großer, mehrsprachiger Sammelband zur Militärgeschichte Luxemburgs

Als die Universität Luxemburg 2018 ein Projekt zur Erforschung der Militärgeschichte Luxemburgs von der Antike bis zur Gegenwart ins Leben rief, war noch nicht abzusehen, dass bei der Veröffentlichung des geplanten Sammelbandes vier Jahre später die Themen Militär und Krieg so eine Präsenz im öffentlichen Diskurs vieler europäischer Staaten einnehmen würden. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der seit Februar 2022 andauert, hat auch bei vielen Menschen, die sich sonst weniger für militärische und sicherheitspolitische Fragestellungen interessiert haben, das Bedürfnis geweckt, sich mehr mit dem Militär auseinanderzusetzen. Der umfassende und für akademische Verhältnisse durchaus laienfreundliche Sammelband zur Militärgeschichte Luxemburgs – entstanden aus besagtem Forschungsprojekt – erscheint somit zu einem für ihn günstigen Zeitpunkt. Macht das den Sammelband zu einer Art „Kriegsgewinnler“? Vielleicht. Aber einer so ambitionierten Publikation gönnt man auch etwas anrüchigere PR.

Denn der gut 400 Seiten starke Sammelband versammelt 34 Forscherinnen und Forscher, die in 53 Artikeln und drei Sprachen (Deutsch, Französisch und Englisch) eine Zeitspanne von über 2.000 Jahren abdecken. Somit versucht er nicht weniger, als sich einer Gesamtdarstellung der Geschichte des Militärischen auf dem Gebiet des Großherzogtums anzunähern; bei einem eher unter- als überforschten Gebiet wie der Militärgeschichte Luxemburgs ein sportliches Unterfangen. Die Herausgeber Thomas Kolnberger und Benoît Niederkorn haben sich bei der Zusammenstellung und Präsentation der doch sehr verschiedenartigen Artikel für eine Einteilung in sechs historische Zeitabschnitte entschieden: „Frühgeschichte und Antike“, „Mittelalter“, „Frühe Neuzeit“, „Das Großherzogtum Luxemburg bis zum Ersten Weltkrieg“, „Die Epoche der Weltkriege“ sowie „Von der Nachkriegszeit in den Kalten Krieg“. Jedem der Abschnitte geht eine kurze Einführung voran, die die Leserinnen und Leser mit den wichtigsten (militär-)geschichtlichen Kontexten und Entwicklungen auf dem Gebiet des heutigen Luxemburgs vertraut macht. Manchen dieser Einführungen gelingt es besser als anderen, Orientierung im geschichtlichen Kontext zu liefern. Alles in allem bieten sie jedoch einen guten Einstieg in den jeweiligen Zeitabschnitt und tragen dazu bei, dass der Sammelband trotz seiner Vielfalt in Epochen und Themen nicht zerfasert.

(Fast) die ganze Bandbreite

der Militärgeschichte

Mit eben dieser thematischen Vielfalt stellt sich der Sammelband dem angestaubten, aber immer noch erstaunlich fest verankerten Glauben vieler Nicht-Militärhistoriker und -historikerinnen entgegen, dass sich Militärgeschichte nur – oder zumindest hauptsächlich – mit militärischen Auseinandersetzungen beschäftige. Wie Kolnberger und Niederkorn zu Recht in ihrem Vorwort betonen, haben jedoch Militärangehörige „aller Epochen […] die meiste Zeit ihres militärischen Daseins eben nicht im Kriegszustand verbracht […], sondern lebten im Frieden“ (S. 12). Die Militärgeschichte trägt diesem Umstand schon seit Jahrzehnten Rechnung. Sie hat ihren Fokus längst von der reinen Kriegs- und Operationsgeschichte hin zu einer – wie es die deutschen Militärhistoriker Thomas Kühne und Benjamin Ziemann im Jahr 2000 nannten – „Militärgeschichte in der Erweiterung“1 verschoben. Was alles im Blickfeld dieser manchmal auch „neue Militärgeschichte“ genannten historischen Forschung zum Militärischen stehen kann, lässt sich anhand der Bandbreite an Themen in dem Sammelband erkennen. Wer möchte, kann etwas über mittelalterliche Schutzburgen lernen, über den Einfluss von Militärmusikern auf das kulturelle Leben von Luxemburg-Stadt im 19. Jahrhundert, über die Diplomatie Luxemburgs nach dem Zweiten Weltkrieg, über die Luxemburger Gedächtniskultur zum Koreakrieg (1950-1953), über Militärseelsorge oder auch über die Denkmalpflege zum Zweiten Weltkrieg im Großherzogtum. Zwischen Artikeln zu spezielleren Themen wie beispielsweise Kolnbergers Aufsatz zum sogenannten Schellenbaum – einer Art Mischung aus Musikinstrument und militärischer Standarte – gibt es immer wieder auch solche, die auf eher herkömmlichere Art und Weise die Entwicklung der Luxemburger Armee in einem bestimmten Zeitraum darstellen. Zusammen ergeben die Aufsätze eine gute Mischung aus allgemeineren Darstellungen und solchen, die in ein bestimmtes Phänomen hineinzoomen.

Ein guter Teil der Aufsätze widmet sich Aspekten der Beziehungen zwischen Militär und Zivilgesellschaft – beispielsweise anhand der Knüpfung von bürgerlichen Freiheiten an militärische Pflichten im Mittelalter, oder in Hinblick auf das Leben deutscher Kriegsgefangener in Luxemburg nach dem Zweiten Weltkrieg. Damit spiegelt der Sammelband die Forschungsinteressen der (internationalen) Militärgeschichte der letzten Jahrzehnte wider. Ein Themenbereich fällt hier jedoch leider durch seine Abwesenheit auf: Geschlecht. Das ist sowohl erstaunlich als auch bedauernswert, hat sich die Verknüpfung von Militär- und Geschlechtergeschichte doch spätestens seit den 1990er Jahren als ein für beide Seiten fruchtbarer Ansatz erwiesen. Wie wenige andere Institutionen war und ist das Militär bis heute von Geschlecht geprägt. Bis vor wenigen Jahrzehnten noch war in fast allen Ländern der Erde nicht die körperliche und psychische Tauglichkeit die Grundvoraussetzung für einen Eintritt ins Militär, sondern das Geschlecht. Wer nicht der biologisch-medizinischen Definition von „Mann“ entsprach, konnte ansonsten noch so geeignet sein für den Soldatenberuf – es war rechtlich (und meist auch gesellschaftlich) einfach nicht möglich. Die männliche Exklusivität des Militärs prädestinierte es in vielen Gesellschaften zudem dafür, den Rang eines idealmännlichen Leitbilds einzunehmen. Dass der Sammelband das Phänomen Geschlecht so komplett außer Acht lässt, ist auch deshalb so bedauerlich, weil Luxemburg gerade bezüglich des militärischen Einflusses auf zivile Vorstellungen von Männlichkeit und Geschlecht ein äußerst interessantes Beispiel sein könnte. Zum einen, da Pazifismus und eine fehlende Affinität zum Militärischen zentrale Bestandteile des Luxemburger Selbstbildes sind und waren und der Soldat somit möglicherweise weniger als Vorbild für zivile Männer gesehen wurde als in anderen Ländern. Zum anderen, weil Luxemburg bereits 1979 die ersten Frauen als freiwillige Soldatinnen in den Reihen seiner Armee zugelassen hat und damit zu den Vorreitern im Nachkriegseuropa zählte. Insbesondere ein Artikel – oder zumindest eine Erwähnung – zum Zustandekommen dieser Öffnung und über die gesellschaftliche Diskussion, die damit einhergegangen sein dürfte, hätten den Sammelband und seinen Versuch einer mehrperspektivischen Militärgeschichte Luxemburgs sinnvoll ergänzt.

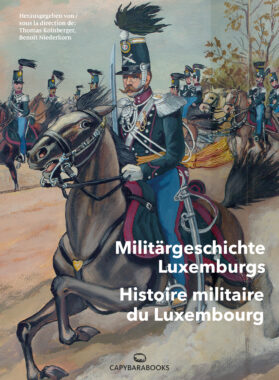

Spagat zwischen Laien- und Fachpublikum

Wo hingegen keine Chance vertan wurde, das ist die Gestaltung des Bandes. So gut wie jeder der Aufsätze wird durch Farbabbildungen ergänzt, zum Beispiel durch Landkarten, zeitgenössische Zeichnungen und Plakate oder auch durch Fotos von Landschaften, Ruinen, archäologischen Funden und historischen Dokumenten. Mit der Lupe muss man sich diese Abbildungen erfreulicherweise nur selten anschauen: Dank des großen Formats des Sammelbands (29,7 x 22 cm) sind auch die Abbildungen entsprechend groß, teilweise nehmen sie eine ganze Seite ein. Der Band ist somit nicht nur etwas zum Lesen, sondern auch zum Durchblättern und Anschauen. An dieser Stelle muss auch erwähnt werden, dass der Hardcoverband mit 39 € für eine Publikation aus dem akademischen Dunstkreis vergleichsweise erschwinglich ist, insbesondere in Anbetracht der zahlreichen, großen Farbbilder. Schon an dieser Preispolitik lässt sich erkennen, dass der Sammelband nicht nur auf Historikerinnen und Historiker, sondern ebenso auf (militär-)geschichtsinteressierte Laien als Leserschaft abzielt. Diesen Spagat zwischen Laien- und Fachpublikum merkt man auch an Länge und Aufbau einiger der Beiträge. Ein guter Teil der Aufsätze verzichtet beispielsweise – entgegen üblichen akademischen Gepflogenheiten – auf das Formulieren einer konkreten Fragestellung oder These, die den Text leitet und auf das Erkenntnisinteresse zuspitzt. Einige dieser Artikel hätten allerdings genau davon profitiert. Zwischen den vielen klar strukturierten und argumentierten Aufsätzen – Félix Streichers Text zur „Military Malaise“ der Luxemburger Armee zwischen 1944 und 1959 sei hier nur als ein Beispiel (und Leseempfehlung) genannt – finden sich ab und an auch solche, die sich der reinen Beschreibung eines Sachverhalts verpflichten und dabei einiges von der Dynamik verlieren, die das Argumentieren für eine These mit sich bringt.

Ein Grund für das Fehlen von Forschungsfragen und klaren Argumentationsstrukturen mancher Texte liegt sicherlich in der geringen Länge einiger der Beiträge. Der kürzeste umfasst gerade einmal anderthalb Seiten – ein halbseitiges Bild inklusive! Bevor man überhaupt Thema und Erkenntnisinteresse des Texts begriffen hat, ist er auch schon zu Ende. Ein recht enttäuschendes Leseerlebnis, vor allen Dingen, wenn Titel und Text auf das Potenzial einer längeren Version des Beitrags hindeuten. Christiane Bis-Worchs Aufsatz über das „Leben und Sterben als Söldner in der Fremde“ im Spätmittelalter zum Beispiel nimmt die Leserschaft mit auf eine archäologische Spurensuche, die vor Augen führt, wie Archäologinnen und Archäologen anhand nur weniger Informationen erstaunlich viel über Leben und Tod eines Menschen anhand seines Skeletts rekonstruieren können. Leider ist der Text nur drei Seiten lang. Erschwerend kommt hinzu, dass ein Großteil dieser Seiten von mehreren Fotos der Ausgrabungsstätte eingenommen wird. Gerne hätte man noch ein bisschen mehr über die Lebensumstände spätmittelalterlicher Söldner generell gelernt. Was waren das für Männer? Für was für Armeen haben sie gekämpft? Ein paar zusätzliche Zeilen zur Kontextualisierung der Ausgrabungsfunde wären hier eine Bereicherung gewesen.

Generell stellt sich die Frage, ob weniger, dafür aber längere und tiefergehende Beiträge nicht die bessere Option gewesen wären. Andererseits ermöglicht es gerade die Kürze und Vielzahl der Texte, ein weites Feld an Zeitepochen und Themen abzudecken. Ein Betrachtungszeitraum von gut 2.000 Jahren ist nun einmal ein äußerst ambitioniertes Vorhaben – selbst bei so einem „kleinen“ Untersuchungsgebiet wie Luxemburg. Kolnbergers und Niederkorns Sammelband schlägt sich vor diesem Hintergrund wacker. Man sollte den Band weniger als Versuch einer erschöpfenden Analyse und Darstellung der Geschichte des Militärischen auf Luxemburger Gebiet sehen, sondern eher als eine vielseitige Auswahl an Häppchen, die überhaupt erst den Appetit auf mehr luxemburgische Militärgeschichte anregen.

1 Thomas Kühne / Benjamin Ziemann, „Militärgeschichte in der Erweiterung. Konjunkturen, Interpretationen, Konzepte“, in: dies. (Hg.), Was ist Militärgeschichte?, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 2000, S. 9-46.

Carolin Kaiser ist Doktorandin an der Fakultät für Geschichtswissenschaft der Universität Bielefeld und forscht an der Schnittstelle von Militär- und Geschlechtergeschichte.

Thomas Kolnberger / Benoît Niederkorn (Hg.), Militärgeschichte Luxemburgs / Histoire militaire du Luxembourg. Grundzüge einer transnationalen Entwicklung von Militär, Krieg und Gesellschaft / Principales caractéristiques d’un développement transnational de l’armée, de la guerre et de la société, Mersch, capybarabooks, 2022, 416 S. 39 €.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!