Das Verhältnis des Menschen zu Erzeugnissen technischen Fortschritts ist ein beliebtes Sujet in Film und Literatur. Besonders interessant wird es immer dann, wenn in solchen Gedankenspielen die Frage nach der Beziehung zwischen Menschen und Robotern aufgeworfen wird. Denn ein KI-Roboter ist – im Gegensatz etwa zu einem Geldautomaten oder einem Navigationssystem – sowohl äußerlich als auch m. E. innerlich dem Menschen nachgebildet. Er kann lernen, sich selbst weiterentwickeln und so auch seine*n Schöpfer*in tagtäglich in Verwunderung versetzen.

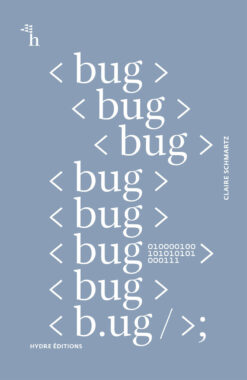

Doch während wir in Romanen wie Kazuo Ishiguros Klara and the Sun oder Serien wie Äkta människor (Real Humans) von Lars Lundström viel über die Innenwelt von Androiden erfahren, lernen wir alles, was wir über den Roboter in Claire Schmartz’ Roman-Debüt BUG 010000100101010101000111 wissen können, ausschließlich aus der Perspektive seiner Entwicklerin – der Professore. Die namentlich nicht eingeführte Protagonistin arbeitet in einer nicht benannten Stadt an einem Forschungsinstitut zur Entwicklung von Robotern, Haus der Maschinen genannt. Dort hält sie Vorlesungen und arbeitet (nur ungern) im Team mit einem – Krawatte genannten – Kollegen an der Weiterentwicklung eines Prototypen, den sie BUD nennt. Die Haupttätigkeit der Professore besteht aber darin, BUD in einer natürlichen Umgebung zu testen: in ihrer eigenen Wohnung.

Anfangs geht alles gut. BUD „erkannte schnell ihre Gewohnheiten“. Er bringt Kaffee oder Tee, macht den Abwasch, schaltet das Radio ein oder aus, kommt, wenn er gerufen wird, nimmt Rücksicht, wenn die Professore Ruhe braucht. Doch nach und nach kommt es zu anfangs kleinen, zunehmend aber gravierenderen Problemen. Nach einem Kongress, der alles andere als optimal für sie verlaufen ist, kommt die Professore nach Hause und kann ihre Katze nicht finden. Diese schießt plötzlich aus einem Küchenschrank hervor und beginnt – wie ausgehungert – zu fressen. Hat BUD sie versehentlich dort eingeschlossen? Oder gar mit Absicht? Ein paar Tage später findet sie den Roboter in der Küche vor, „den Arm bis zum Ellbogen im Abfallzerkleinerer“. Und so geht es weiter. Immer häufiger kommt es zu solchen „Unfällen“, wobei die Professore sich immer stärker fragt, ob es nur Missgeschicke sind, die sich durch Umprogrammierungen vermeiden ließen, oder ob der Roboter gar absichtlich seine Selbstzerstörung herbeizuführen versucht. Sie programmiert ihn immer wieder um, doch die Unfälle hören nicht auf. Er fällt, verwickelt sich im Stromkabel, entfernt seinen Fuß, hat eines Tages eine Bohrmaschine im Rücken und stürzt aus dem Fenster. Irgendwann nennt sie ihn versehentlich BUG.

Analog zu BUDs technischer Autodestruktion erzählt Schmartz von der zunehmenden sozialen Desintegration der Professore selbst. Sie meidet jeden menschlichen Kontakt, der nicht unbedingt nötig ist. Auf einem Kongress verschläft sie den vorabendlichen Empfang. Am ersten Konferenztag fühlt sie sich von Beginn an ausgegrenzt, tut aber nichts dafür, mit den anderen in Kontakt zu treten. Bei der Arbeit trägt sie Kopfhörer, obwohl sie gar keine Musik hört. In ihre Wohnung kommt nicht ein einziges Mal Besuch. Sie sucht die Einsamkeit. Nur den Roboter und ihre Katze lässt sie an sich ran. Ihr Verhältnis zu BUD wird immer menschlicher, sie denkt an ihn wie an ein kleines Baby: Einmal denkt sie an einen „Traum, in dem sein Akku, ein kleines Herz in ihrer Tasche, auf einmal tagsüber zu schlagen angefangen hatte“. Jede wohlgemeinte Reaktion von anderen Menschen sieht sie hingegen als verdächtig an: Wenn „jemand dich anlächelt, nachdem er erkannt hat, dass du etwas Ehrliches gesagt hast, wenn jemand sagt: Meine Tür steht immer für dich offen […], dann wird er dich drankriegen, dann ist es bereits zu spät.“

Erst ganz am Ende geht der Professore für einen kurzen Moment ein Licht auf und sie schreit: „Fortschritt […] ist, wenn man für jeden Schritt, den man nach vorn macht, auch mindestens einen halben zurückgehen muss.“ Dieser eine Satz darf durchaus generell gelesen werden und macht die Dialektik technischen Fortschritts deutlich. Künstliche Intelligenz, die uns das Leben vereinfachen soll, birgt in sich immer auch schon die Fehlermöglichkeit: den BUG, der nicht nur die Maschine, sondern auch den Menschen betrifft. Diese Einsicht hat im Roman vielleicht der Roboter noch vor der Protagonistin. Im Gegensatz zum Mensch-Gott-Verhältnis im Alten Testament, wo Gott die Menschheit mit einer Sintflut auf 0 zurückstellt, ist es im Roman der Roboter selbst, der gegen den Willen seiner Schöpferin versucht, sich selbst zu vernichten.

Claire Schmartz’ Roman ist eine literarisch gelungene, sprachlich kühl-nüchterne und spannende Reflexion über das Verhältnis von Mensch und Maschine. Die Stimme der Autorin, die wir bisher nur als Journalistin, Literaturkritikerin und Übersetzerin kannten, wird in der literarischen Szene Luxemburgs einen festen Platz finden. Der Verlag hat eine gute Entscheidung getroffen, diesen originellen Roman einer talentierten Autorin zu veröffentlichen.

von Claire Schmartz, Bridel, Hydre Editions, 2022, 192 S., 17 €

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!