- Armut, Energie, Finanzen, Gesellschaft, Politik

Se loger et se chauffer aujourd’hui

Les précarisés en péril suite aux crises du logement et de l’énergie

Les conséquences catastrophiques de la crise du logement et de l’énergie pour les ménages pauvres se résument en fait à une aggravation de leur situation financière. Les répercussions négatives sur la santé, l’éducation des enfants, la participation à la société et le bien-être en général sont multiples. Pour 2020, le Statec a identifié un pourcentage de 18,1 % de la population luxembourgeoise (115 980 personnes) comme étant en risque de pauvreté, donc particulièrement exposé aux crises sus-mentionnées. Les prévisions pour 2021 montent à 19,2 % pour ce qui est de ce taux. Par ailleurs, les prix dans le domaine du logement ne cessent d’augmenter et, par conséquent, également les dépenses des ménages. En matière de dépenses énergétiques, à côté de la hausse des prix, la quantité consommée influence évidemment aussi le montant final. Cette quantité dépend de plusieurs facteurs :

- les conditions métrologiques ;

- la performance énergétique du logement, du chauffage et de l’équipement électroménager ;

- la taille et le comportement de consommation du ménage ;

- les habitudes et exigences du point de vue de la mobilité.

Ainsi, la précarité énergétique est un problème multidimensionnel, influencé aussi bien par le niveau des revenus d’un ménage que par le coût de l’énergie. En tant que nouvelle forme de pauvreté, la précarité énergétique existante et croissante doit donc être combattue par des mesures ciblées sur les différents plans, qui comprennent également, comme conditions préalables, les instruments de mesure nécessaires et un traitement statistique actualisé du phénomène.

Le concept de pauvreté énergétique est relativement nouveau. Que le besoin de s’approvisionner en énergie donne naissance à une nouvelle forme de pauvreté reconnue par la société est peut-être dû au fait que chacun connaît la sensation du froid. Les exigences de survie en hiver ont donné naissance très tôt à différentes formes d’aide (allocation de vie chère, aides spéciales au niveau des communes : Gromperegeld, primes d’encavement, primes pour frais hivernaux). L’accès à ces aides se fait la plupart du temps par l’office social.

La loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale règle aussi le fonctionnement des offices sociaux et prévoit dans son article 29 :

« Dans les conditions et modalités fixées par la présente loi, l’accès à l’eau ainsi qu’à une fourniture minimale en énergie domestique est garantie à toute personne remplissant les conditions d’éligibilité pour le droit à l’aide sociale, si elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses frais d’eau destinée à la consommation humaine ou d’énergie domestique. »

Suite aux récentes augmentations de prix, les aides étatiques suivantes ont été ajoutées aux existantes.

Les mesures mises en place par la Tripartite, voire le gouvernement :

- plafonnement de la hausse des prix du gaz à +15 % (d’octobre 2022 à décembre 2023) ;

- gel du prix de l’électricité, stabilisé à son niveau de 2022 ;

- subvention du prix du gasoil utilisé comme combustible pour les ménages, qui est passé de 7,5 à 15 centimes par litre depuis novembre 2022 ;

- baisse de la TVA normale de 17 à 16 %, du taux intermédiaire de 14 à 13 % et du taux réduit de 8 à 7 %, avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2023 ;

- reconduction de la prime énergie en 2023 pour les bénéficiaires de l’allocation de vie chère (AVC), qui toucheront ainsi une prime unique entre 200 et 400 euros en fonction de la composition du ménage ;

- rétablissement du système d’indexation pour les salaires.

Mentionnons finalement que le prix de l’énergie influence aussi les prix des denrées alimentaires, les coûts de mobilité et la production des biens en général. Malgré ces aides, le problème de la pauvreté énergétique n’est pas résolu pour les ménages pauvres.

Volet statistique et indicateurs

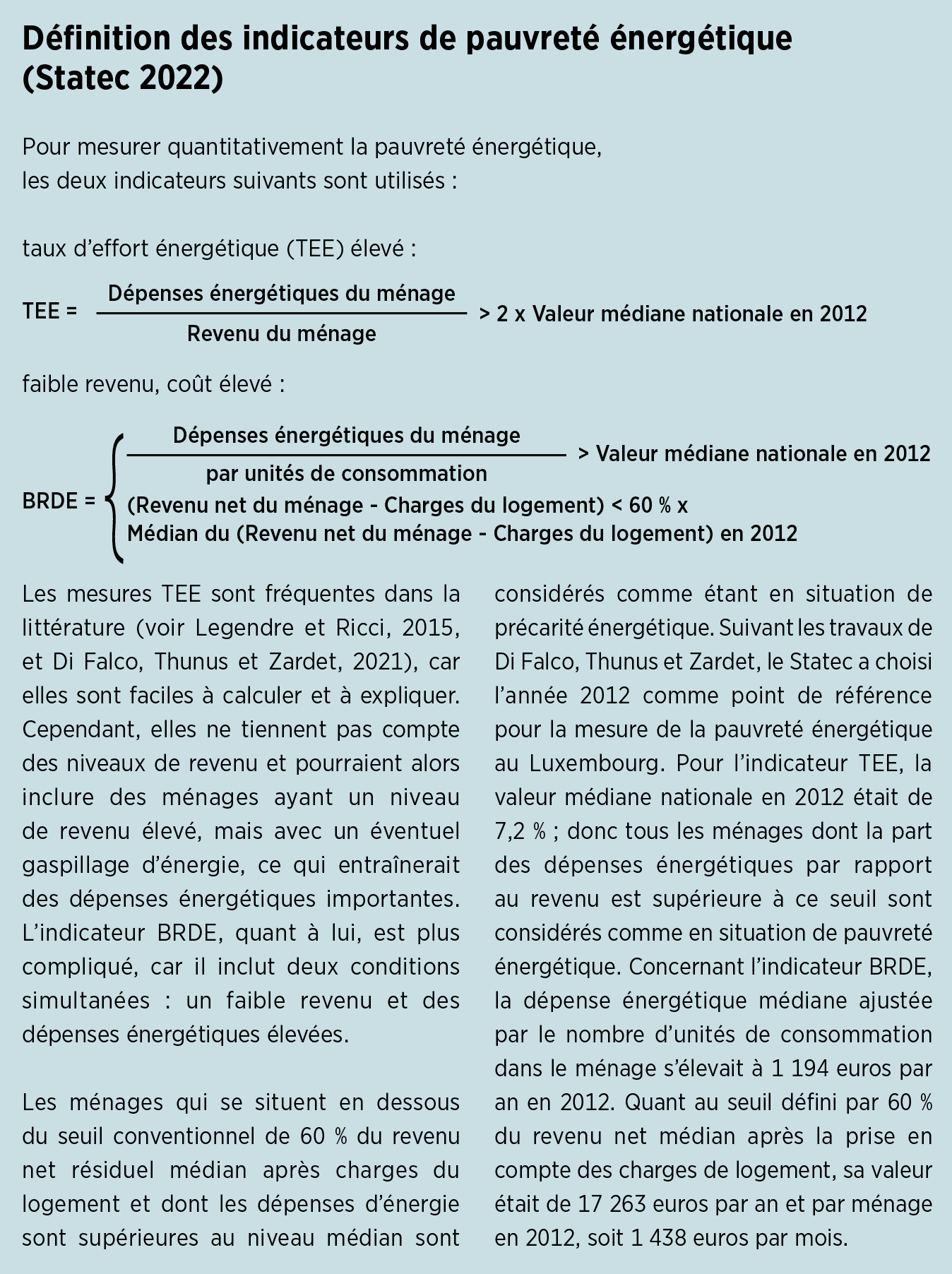

La pauvreté énergétique se manifeste à partir du moment où les dépenses dépassent une certaine partie du budget ménager et risquent ainsi de perturber l’équilibre général du budget. Les statisticiens (Statec 2022) se sont penchés sur le problème et ont défini la pauvreté énergétique comme le fait d’avoir des factures d’énergie élevées, des revenus bas et des logements à faible efficacité énergétique. Ensuite, pour mesurer quantitativement la pauvreté énergétique, ils utilisent les deux indicateurs suivants :

- taux d’effort énergétique (TEE) ;

- bas revenus, dépenses élevées (BRDE).

La définition exacte des indicateurs du Statec est reproduite dans l’encadré ci-après.

Les prévisions en 2022 montrent une forte augmentation du TEE et du BRDE, aussi bien pour les propriétaires que pour les locataires. Le taux du TEE augmente à 7,4 % chez les propriétaires et à presque 13 % chez les locataires, alors que pour la mesure BRDE, il est respectivement de 3,1 % et 13,9 %. La mesure combinée du TEE et du BRDE montre également une tendance similaire : 2,2 % des propriétaires et 5,3 % des locataires sont classés dans la catégorie de la précarité énergétique en 2022 (après prise en compte du crédit d’impôt).

En fin de compte, le Statec estime que 4,1 % des ménages résidant au Luxembourg tomberaient dans la précarité énergétique en 2022. En tenant compte de toutes les mesures retenues lors des négociations tripartites en septembre 2022, ce chiffre se réduit à 3 % (estimation).

Ce taux de 3 % signifie qu’environ 18 000 personnes sont concernées, un chiffre trop élevé pour un pays riche. A côté des aides financières, la rénovation énergétique, à grande échelle, du parc national de logements pourrait fournir une solution plus durable au problème, tout en faisant des économies substantielles de CO2.

Le problème de la rénovation énergétique

Les investissements étatiques pour aider les propriétaires à rénover leurs immeubles sont déjà bien développés (https://tinyurl.com/mups3mv3).

L’objectif de ces aides est double :

- la réduction des émissions de CO2 ;

- la baisse des charges locatives (et du prix de l’énergie en général).

La baisse des charges locatives en cas de rénovation énergétique est au profit du locataire, mais il faut quand même veiller à ce que le coût de ces rénovations ne pénalise pas le locataire par une augmentation de loyer injustifiée, voire même justifiée. Ainsi, les subventions étatiques pour la rénovation énergétique ne doivent pas avoir d’impact sur l’augmentation de la valeur du bâtiment, qui est à la base du calcul du loyer maximal.

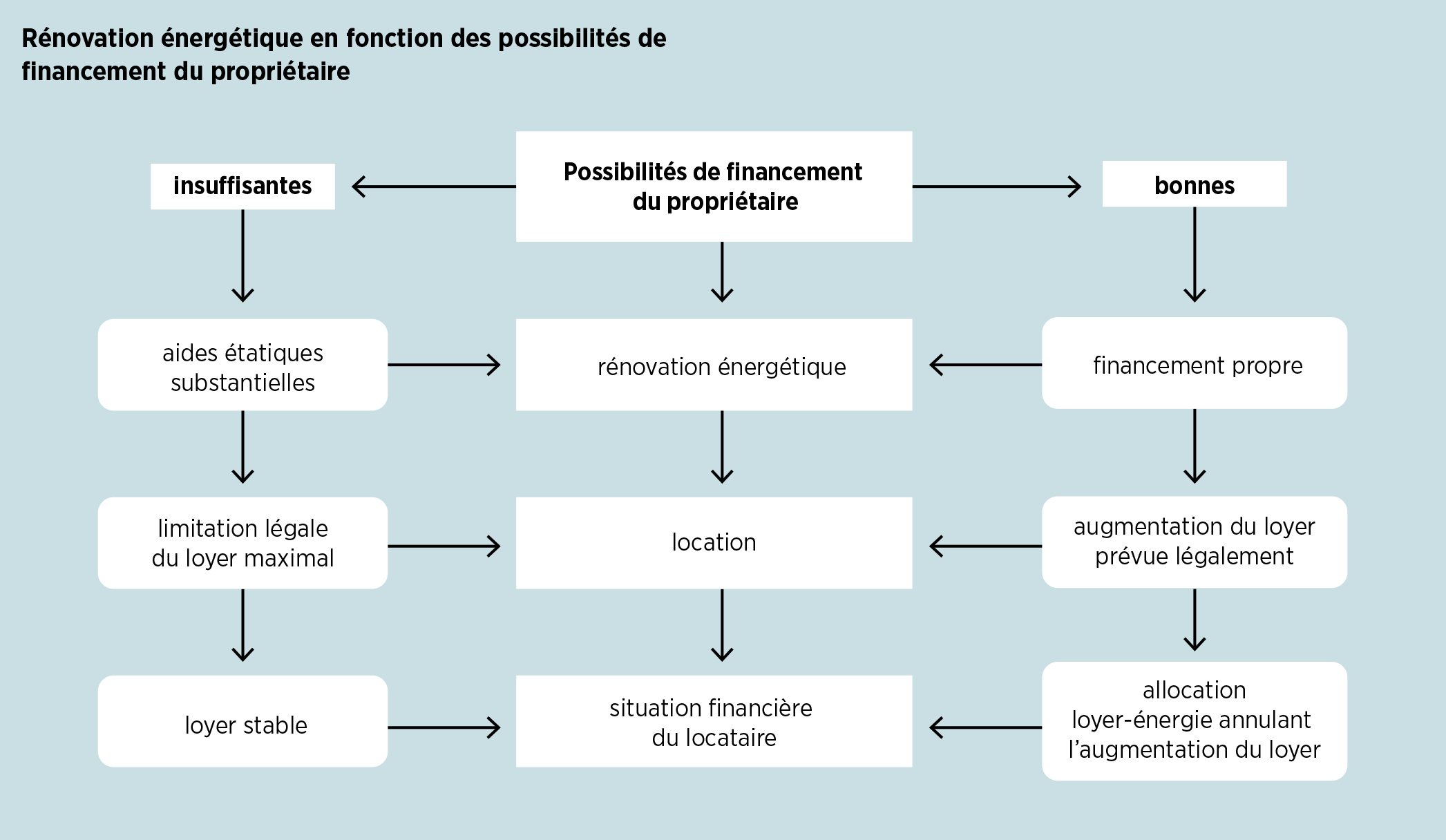

Pour situer le problème, il faut distinguer deux cas de figure et se rappeler que parmi les locataires, il y a beaucoup de ménages en risque de pauvreté, pour qui une augmentation de loyer conduit à des problèmes existentiels.

D’un côté, il y a le propriétaire qui prend lui-même en charge le coût des rénovations. La valeur de son bien est par conséquent augmentée selon les dispositions de la loi et le loyer est revu à la hausse. Le locataire à revenu modeste aura probablement des difficultés à prendre sur soi cette augmentation. Le seul moyen à ce moment pour garder le budget du ménage en équilibre est d’avoir recours à l’allocation de loyer. Malheureusement, cette allocation n’est pas encore calculée de façon à annuler le surcoût d’un loyer (en général) cher par rapport au revenu du ménage (pour qu’un budget ménager soit plus ou moins en équilibre, il ne faut pas que le loyer dépasse 33 % des revenus du ménage). En effet, et en toute logique, l’allocation de loyer devrait ramener le coût du loyer au loyer abordable tel que défini dans la politique du logement abordable du ministère du Logement (article 61 du projet de loi n° 7937).

De l’autre, il y a le propriétaire dont la capacité de financement pour une rénovation énergétique nécessaire est insuffisante. Il a besoin de toute aide étatique à laquelle il peut prétendre, mais il faut éviter qu’il puisse répercuter le coût de la rénovation sur le futur loyer. Le loyer doit effectivement rester stable après une rénovation que le propriétaire n’a pas financée lui-même (limitation légale).

Réflexions finales

Tout Etat est dans l’obligation d’assurer une vie décente à l’ensemble de ses citoyens (cf. notamment la référence à la dignité humaine dans les constitutions). L’Etat doit donc suivre le principe de la discrimination positive en matière de redistribution de la richesse du pays. Une politique de discrimination « positive » consiste à traiter de manière préférentielle certaines catégories de population pour améliorer l’égalité des chances. On considère ainsi que pour établir une égalité réelle dans la pratique, il faut avantager les personnes défavorisées au départ. La politique du logement abordable menée actuellement par le ministre du Logement doit donc être menée à bon port. De même, les investissements importants en matière de rénovation énergétique des bâtiments doivent encore être renforcés et cibler également les 3 % de ménages en situation de précarité énergétique. Il faut également savoir qu’environ 42,8 % des propriétaires (Statec, 2014) sont en risque de pauvreté et qu’il ne faut donc pas s’attendre à ce qu’ils puissent contribuer à des frais de rénovation. Là encore, une démarche beaucoup plus ciblée est nécessaire. Pour déterminer les montants nécessaires à une vie décente, le recours au budget de référence actualisé – calculé une première fois par le Statec en 2016 – est nécessaire. Un budget de référence est un ensemble chiffré de paniers de biens et de services qui représentent un certain standard de vie (une vie décente) dans une société donnée. Sans vouloir minimiser l’importance des problématiques détaillée dans cette contribution, il faut néanmoins garder à l’esprit que la question du bien-être et d’une vie décente pour tous dépasse largement les volets logement et énergie.

Bibliographie

1 Statec, Rapport travail et cohésion sociale, Luxembourg, 2022, p. 112-113 et p. 155-156.

2 Anne FRANZISKUS, Quels besoins pour une vie décente ? Vers un budget de référence pour le Luxembourg, Cahier économique n° 122, Luxembourg, Statec, 2016.

3 Paul ZAHLEN, Regards sur le statut d’occupation des logements, Regards du Statec n° 26, Luxembourg, Statec, 2014.

De formation assistant d’hygiène sociale, Marco Hoffmann travaille depuis 2008 pour Caritas Luxembourg, où il a repris dès le départ le dossier du développement durable et celui du logement. De 2009 à 2013, il a été membre du Conseil supérieur du développement durable et de 2009 à 2020, il a présidé la Fondation pour l’accès au logement, gestionnaire de l’Agence immobilière sociale. A l’heure actuelle, il est en charge du département Développement organisationnel de Caritas Luxembourg et membre du comité de direction élargi.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!