- Suffizienz

Besser! Anders! Weniger!

Warum Suffizienz für eine regenerative Wirtschaft entscheidend ist

Man muss nicht zur See fahren, um den Unterschied zwischen einem Tanker und einem Segelschiff zu erkennen. Der Tanker, ein Ungetüm aus Stahl, erbringt eine gewaltige Transportleistung, ist aber schwer zu manövrieren, nur auf Seestraßen einsetzbar und verbrennt obendrein jede Menge fossilen Treibstoff. Ganz anders das Segelschiff: Es ist zwar klein, aber leicht und wendig, wird von Windenergie angetrieben und von einer geschickten Besatzung gesteuert. In Bezug auf Ladungsgewicht und Geschwindigkeit kann es mit dem Tanker allerdings nicht mithalten.

Worum geht es beim Übergang von einer fossilen zu einer regenerativen Wirtschaft? Wie die Segelschiffe ist auch die regenerative Wirtschaft leicht im Material, naturverträglich im Antrieb und in den Stoffen und maßvoll in Leistung und Wirtschaftskraft. Im Gegensatz dazu basiert das fossile Modell auf hohem Materialverbrauch, der Überlastung der Biosphäre, maximaler Leistung und Wachstum. Um den wirtschaftlichen Transformationsprozess zu benennen, hat sich seit geraumer Zeit das Dreigestirn aus Effizienz, Konsistenz (Naturverträglichkeit) und Suffizienz eingebürgert.

Erklären lässt es sich anhand unseres Segelschiffs: Was die Effizienz betrifft, so ist Übergewicht jedem Segler ein Graus. Zu viele Kilos kosten Platz und machen das Boot schwerfälliger. Auch in der Wirtschaft ist Dematerialisierung angesagt: Überall arbeiten Ingenieure und Designer daran, die Hardware der Gesellschaft ressourceneffizienter zu machen. Schritt für Schritt zeichnet sich bereits eine andere Wirtschaft ab, in der jede Wertschöpfungseinheit einen immer kleineren Fußabdruck auf dem Planeten hinterlässt. Dazu gehören leichte, verbrauchsarme und langlebige Produkte. Energiesparende Elektrogeräte, Passivhäuser, Kreislaufwirtschaft sind Beispiele dafür. Auf jeder Stufe der Produktkette können Verschwendung und Verluste durch effizientes Design und intelligente Organisation vermieden werden.

Am Segelboot finden selbst Landratten faszinierend, wie es der Natur Bewegungsenergie abluchst, ohne sie zu beschädigen oder gar zu plündern. Hier kommen Konsistenz und Naturverträglichkeit ins Spiel: Erneuerbare Energien greifen in natürliche Elemente wie Wind, Sonne, Wasser oder organisches Wachstum ein, fangen sie auf, lenken sie und machen sie für den Menschen nutzbar. Windräder, die sich in der Landschaft drehen, Wärmepumpen, die Wärme aus der Erde oder der Luft ziehen, Photovoltaik auf Hausdächern, an Fassaden wie auf landwirtschaftlichen Flächen sind Manifestationen, wie sich Gesellschaft und Wirtschaft auf den Weg zur Naturverträglichkeit machen.

Wie aber sieht es mit der Suffizienz aus? Ein Segelboot mag zwar leicht und naturverträglich sein, ist aber im Vergleich zu einem Motorschiff in seiner Leistung begrenzt. Bei aller Eleganz des Designs und aller Naturverträglichkeit kann es weder schwere Lasten transportieren noch zuverlässig hohe Geschwindigkeiten erreichen. Auch darum braucht es ein Dreigestirn.

Denn die Analogie des Segelschiffs gilt im Prinzip auch für die ökologische Wirtschaftsweise: Effizienz und Naturverträglichkeit reichen nicht aus. Suffizienz muss hinzukommen, um zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft zu gelangen.

Es ist sicherlich geboten, bei der Effizienz und Naturverträglichkeit auf die Tube zu drücken. Ebenfalls aber – und sogar noch dringender – bei der Suffizienz. Das zivilisatorische Projekt des Dreigestirns besteht darin, die Ressourcen der Industriemoderne mit der Regenerationsfähigkeit der Biosphäre in Einklang zu bringen. Suffizienz spielt insofern eine fundamentale Rolle, als dass eine Effizienz- oder Konsistenzstrategie ins Leere läuft, sobald die Einsparungen von der Gütermenge wieder aufgefressen werden. Effizienz bedeutet, die Dinge richtig zu machen. Suffizienz bedeutet, die richtigen Dinge zu tun.

Es muss nicht mehr größer, weiter, schneller sein

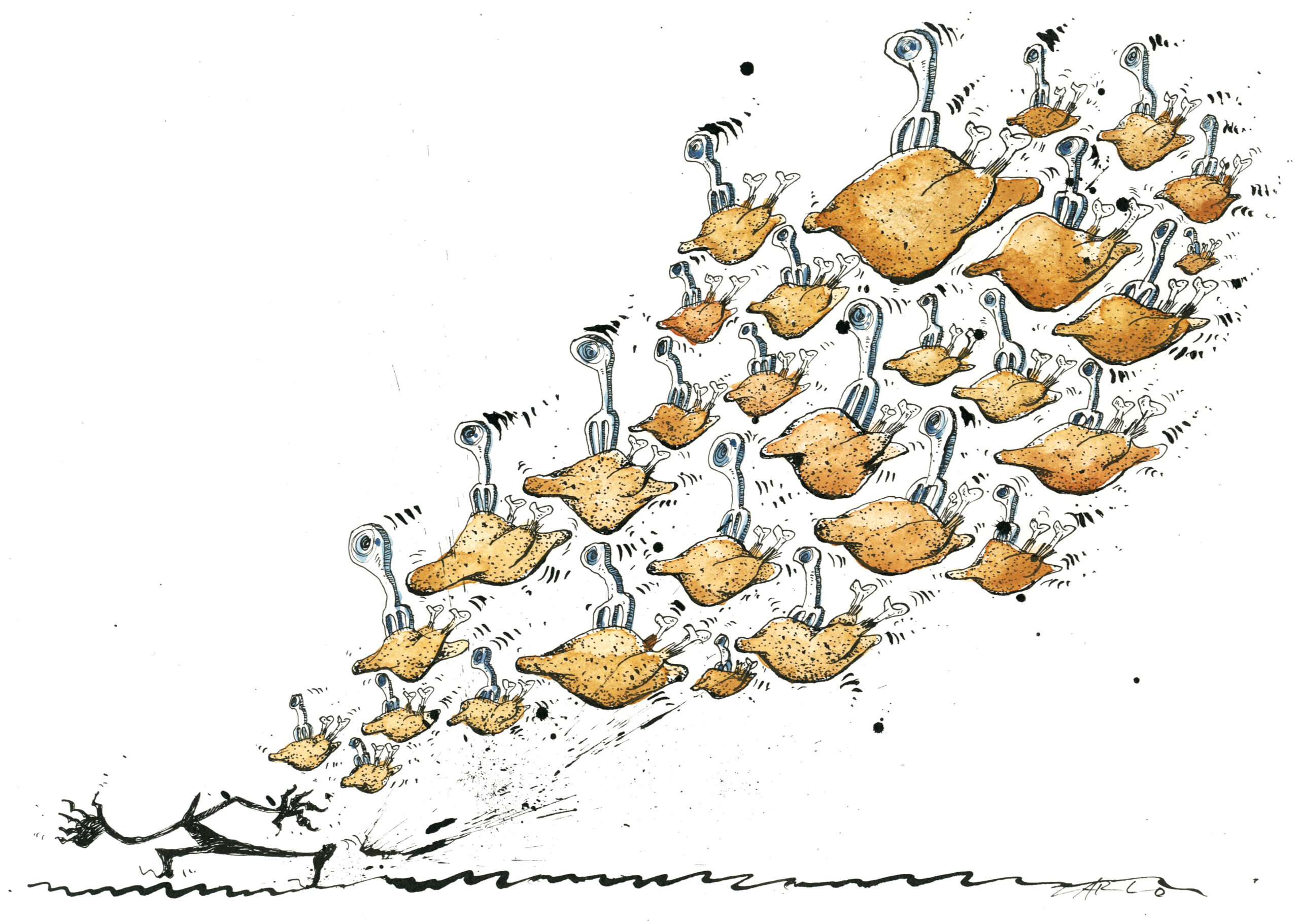

Denn in der expansiven Moderne dreht sich alles um das olympische Motto: größere Geschwindigkeiten, größere Entfernungen, größere Mengen an Gütern und Dienstleistungen. Suffizienz schwimmt gegen diesen Strom. Sie wird getragen von der sprichwörtlichen Erkenntnis, dass alles seinen Preis hat.

So sind die technischen Meisterleistungen der Industriemoderne nur die eine Seite der Medaille; die andere sind Ungleichheit und Naturzerstörung. Daher plädieren die Befürwortenden der Suffizienz dafür, mit dem Steigerungsimperativ des „Schneller, Weiter, Mehr“ zu brechen. In diesem Sinne hat die Kunst des Unterlassens in der Politik Vorrang, um die Regeneration des Lebens in der Natur und der Gesellschaft zu ermöglichen.

Nach 50 Jahren Umweltpolitik ist schließlich klar geworden: Es reicht noch nicht, bei weitem nicht. Die Transformation ist nicht umfassend genug, nicht radikal genug, nicht schnell genug. Die Probleme werden immer mehr, die Lösungen immer weniger. Und nicht wenige verpuffen angesichts der Feuerkraft der Lobby der Öl- und Gasindustrie und ihrer Helfershelfenden in Politik und Medien.

Immerhin haben die Autoren und Autorinnen des Weltklimarates im März 2023 kein Blatt vor den Mund genommen: Die bisherigen Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, so schreiben sie, werden zum Ende des Jahrhunderts zu einer um 3,2° C wärmeren Welt führen. Sagen wir: Die Menschen im Ahrtal, in Kalifornien und südlich der Sahara haben einen Vorgeschmack auf das bekommen, was bald Milliarden Menschen betreffen wird.

Die erneuerbaren Energien können unser Wirtschaftssystem nicht kitten

Dabei muss man sich von der populären Unterstellung lösen, die erneuerbaren Energien würden es schon richten, seien sogar unendlich verfügbar. Kein Zweifel: Der Umstieg auf die Erneuerbaren ist unumgänglich, dennoch lässt sich die Frage nicht unterdrücken: Wo und in welchem Umfang? Die Grenzen des Strombedarfs müssen angesichts der Kosten für Material, Fläche und Landschaft diskutiert werden.

Welcher Nutzen rechtfertigt die Belastung von Windrädern und Solarzellen? Der Elektro-SUV, mit dem die wohlhabende Städterin herumfährt? Der Stromverbrauch für das Streaming von Filmen zu Hause beim Ex-Kinogänger? Oder all die Containerschiffe aus China und die Fernlastzüge auf den Autobahnen, die mit grünem Wasserstoff fahren?

Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein zu großer für den Kapitalismus.

Ohnehin sollte niemand davon ausgehen, dass ein Wirtschaftsmodell, das seit fast 200 Jahren auf fossilen Energieträgern basiert, mit erneuerbaren Energien unverändert fortgeführt werden kann. Allenthalben taucht die alte, oft verdrängte Frage auf: Was ist genug, für alle und auf Dauer?

Suffizienz wird in Zukunft als technisches Gestaltungsprinzip gelten. Autos können von ihren Konstruktionsprinzipien her beispielsweise auf mittlere Geschwindigkeiten ausgelegt werden. Was wäre gewesen, wenn das Pariser Abkommen von 2015 die Verpflichtung der 20 Autoherstellenden der Welt enthalten hätte, innerhalb von zehn Jahren keine Autos mehr zu produzieren, die schneller als 120 km/h fahren? Das wäre ein gewaltiger Bonus gewesen, um das 1,5° C-Ziel doch noch zu erreichen. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein zu großer für den Kapitalismus.

Stattdessen ist der Anteil von SUVs und Geländewagen an den Neuzulassungen seit 2015 kontinuierlich gestiegen, auf aktuell 29 Prozent in Europa. Groß, schwer, hochmotorisiert. SUVs sind Klimakiller, ein Elektro-SUV dagegen ist so widersinnig, wie Butter mit einer Kreissäge zu schneiden. Während Verbrennungsmotoren hohe Geschwindigkeiten lange durchhalten, müssen Elektroautos auf Reichweite achten. Sie sind daher ideale Fahrzeuge für mittlere Geschwindigkeiten.

Suffizienz lässt sich aber nicht nur technisch, sondern auch geografisch verstehen. Zum Beispiel im fundamentalen Sinne: Wie kann man die Hälfte der Erde für wildlebende Pflanzen und Tiere unter Schutz stellen? Das ist die entscheidende Frage für die biologische Vielfalt an Land und im Meer. Und wie viel Fläche ist genug für den Menschen? Ein heikles Thema, denn es berührt die Frage, ob es Grenzen für den Bedarf an Wohnraum und für alle Arten von Büro-, Gewerbe- und Verkehrsflächen gibt. In Deutschland jedenfalls nahm die Siedlungs- und Verkehrsfläche von 1992 bis 2020 um rund 20 Prozent zu, die durchschnittliche Wohnfläche von rund 35 auf 47 Quadratmeter. Fast die Hälfte der Gesamtfläche der Bundesrepublik ist versiegelt. Es gilt, mit der vorhandenen Bebauung auszukommen, was zu Verteilungskonflikten zwischen Miet- und Luxuswohnungen, Gewerbe- und Grünflächen, Gemeinschaftsgärten und Leerständen aller Art führt. Die Frage, wie man aus einer begrenzten Fläche mehr machen kann, bewegt schon heute die Geister von Architekten, Bürgerinnen und Behörden rund um die Idee der „Grünen Stadt“.

Das umweltfreundlichste Produkt ist das, was man nicht gekauft hat

Es scheint klar: In der Wirtschaft ist ein Geschäftsmodell des Weniger längst überfällig. Die Kreislaufwirtschaft, wenn sie denn kommt, ist nicht nur eine Frage des ökonomischen Kalküls, sondern auch der Ehre: Mit Ausbeutenden, egal ob von Ressourcen oder Arbeitern und Arbeiterinnen, arbeitet man nicht zusammen.

Mit Ausbeutenden, egal ob von Ressourcen oder Arbeitern und Arbeiterinnen, arbeitet man nicht zusammen.

Beispiel Textilindustrie: Europa importiert nicht weniger als 63 Prozent der Textilien und 70 Prozent der Modeartikel, vor allem aus Bangladesch, China und der Türkei. Während beispielsweise die Baumwolle für ein T-Shirt aus Pakistan stammt, wird sie in der Türkei zu Garn gewebt, in Indien zu Stoff verarbeitet und in Bangladesch genäht, um schließlich auf dem europäischen Markt zu landen. Der übermäßige Einsatz von Pestiziden im Baumwollanbau, die Wasserverschmutzung durch das Färben der Stoffe und die schlechten Arbeitsbedingungen der Näher und Näherinnen sind allzu bekannt.

Selbst ein hochwertiges Recycling würde den Ressourcenverbrauch nicht absolut senken, da der Konsum stetig zunimmt. Ressourcen sparen, ja, aber um eine Erkenntnis kommt man nicht herum: Das umweltfreundlichste Produkt ist das, was man nicht gekauft hat.

Ganz ähnlich ist es bei der Nahrungsmittelproduktion: Wer sich gesund ernährt, ist am übermäßigen Fleischkonsum nicht interessiert. Es gibt mehrere Gründe, auf eine massive Reduktion der Schlachtviehbestände zu drängen: Zum einen die Futtermittelimporte, die in Südamerika Biodiversität vernichten. Zum anderen die Tatsache, dass Tiere keine Dinge sind, die sich nach ökonomischer Logik produzieren lassen, sondern empfindungsfähige Lebewesen. Hühner picken je nach genetischer Veranlagung im Freiland nach Futter, Schweine bauen für ihre Ferkel Nester aus Buschwerk, Kühe pflegen besondere Freundschaftsbande zu ihren Artgenossen. All das ist in der Massentierhaltung kaum möglich. Tiere mögen nicht so intelligent sein wie Menschen, aber sie kennen Angst und Einsamkeit, Leid und Langeweile. Pflanzliche Ernährung ist auch ein Ausdruck der Suffizienz: Nicht aus Angst vor einer Ressourcenkrise, sondern aus Verbundenheit mit anderen Lebewesen.

Eine lebensdienliche Wirtschaft wird ohne einen Schub an Suffizienz also nicht zu haben sein. Der Kapitalismus steht vor einer Bewährungsprobe besonderer Art: Nur, wenn es ihm gelingt, Wertschöpfung mit abnehmenden Gütermengen zu betreiben, wird er das 21. Jahrhundert überleben.

Wo die Freiheit endet – und wo sie beginnt

Aber wie steht es mit der individuellen Freiheit? In der Tradition der Aufklärung kann der Mensch seine Freiheit genießen, solange er die Freiheit des anderen nicht verletzt. Es gilt daher, den anderen in diese Fragen miteinzubeziehen. Räumlich gesehen: Wie weit darf man gehen? Zeitlich gesehen: Wie weit werden künftige Spielräume der Freiheit eingeschränkt? Die Verfassung spricht nicht mehr nur im Präsens, sondern auch im Futur. Wo endet die Freiheit der einen und wo beginnt die Freiheit der anderen?

In der Tradition der Aufklärung kann der Mensch seine Freiheit genießen, solange er die Freiheit des anderen nicht verletzt.

In diesem Sinne ist es der Auftrag der Suffizienz, die Freiheit der Überverbraucher zu bremsen und die der Minderverbraucherinnen zu stärken. Es gilt, die Freiheit der Fußgänger und Fahrradfahrerinnen gegen die der Autobesitzer zu behaupten, die urbane Nähe gegen die Suburbanisierung, die Sozialunternehmerinnen gegen die transnationalen Konzerne, die Genügsamkeit gegen den Lebensstil der Üppigkeit. Vor allem die Freiheit jener zwei Drittel der Weltbevölkerung – und das ist das Herzstück der Suffizienz – die unter der Naturzerstörung leiden, und nicht die Freiheit jenes Drittels, das die Naturzerstörung verursacht.

Um es mit dem Zitat von Gandhi zu sagen: „Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.“

Wolfgang Sachs ist freier Autor, ehemaliger Hochschullehrer und Forschungsleiter am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie. Mit seiner 1993 erschienenen Publikation „Die vier E’s : Merkposten für einen maßvollen Wirtschaftsstil“ prägte er die deutschsprachige Suffizienz-Debatte maßgeblich.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!