- Suffizienz

Schauen, was schon da ist

Wie Suffizienz Psyche und Körper entlastet

Alles, was wir erleben, macht etwas mit uns. Alle Erfahrungen und Geschehnisse haben ein Echo, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. „Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum“, sagt Viktor Frankl, ein österreichischer Neurologe und Psychiater. In diesem Raum liegt die Möglichkeit zur Wahl, zur bewussten Entscheidung, zur Wahrnehmung: Was erlebe ich gerade? Was bedeutet das? Und wie gehe ich mit dem, was gerade passiert, jetzt um?

Die Achtsamkeitspraxis macht diesen inneren Raum zwischen Reiz und Reaktion erfahrbar. Sie lehrt uns, wach zu sein für das, was vor uns und mit uns passiert und was das innerlich mit uns macht. Mit Hilfe bestimmter Techniken üben wir, diesen Raum wahrzunehmen und schließlich zunehmend zu weiten, um uns den Zugang zu ihm zu erleichtern. Weshalb? Weil wir den Raum zu unserem Nutzen aufsuchen können.

Zu oft sind wir im Alltag nicht da für das Leben im Jetzt. Wir sind gedanklich in der Vergangenheit, in der Zukunft, in der Analyse oder der Bewertung – überall, nur nicht hier. Wenn Kopf und Körper nicht zusammen sind, fahren wir im Autopiloten. Der Körper und seine Empfindungen sind immer im Hier und Jetzt. Das Kopfweh ist jetzt, der wohlige Schauer ist jetzt, die verspannten Schultern sind jetzt. Nur unser Geist ist immer wieder auf Reisen, wenn eine Stimme in uns sagt: „Mir ist gerade langweilig“, „Ich habe keine Lust auf diese Konferenz“ oder „Warum regnet es schon wieder?“

Forschungen haben ergeben, dass wir über die Hälfte unserer wachen Zeit nicht mit der Aufmerksamkeit im Jetzt sind. Stattdessen driften wir ab und verzetteln uns im Tun, im Erledigen und im Bewerten, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Die Folge: Wir verpassen das Leben, das direkt vor uns geschieht. Wir sind nie ganz bei der Sache und wir sind auch nicht zufrieden. „A wandering mind is an unhappy mind“, hat die Forschung gezeigt.1 Ein Geist im Autopiloten dreht sich nämlich vor allem um unser Lieblingsthema: ich und alles, was mich betrifft. Und dabei geht es oft nicht um schöne Ereignisse wie die Hochzeit vor sechs Jahren oder den nächsten Urlaub, sondern um das wichtige Projekt morgen oder etwas vermeintlich Unsinniges, war wir vorgestern gesagt haben. Es geht um Fragen, wie wir wohl nach außen wirken und was wir auf keinen Fall vergessen dürfen. All das strengt an, und wir sind ständig dabei, uns für eventuelle Schwierigkeiten zu wappnen. Wie helfen Suffizienz und Achtsamkeit dabei, vom Gedankenkarussell abzuspringen?

Wie Achtsamkeit und Suffizienz zusammenhängen

Die Wurzel des abschweifenden Geistes ist ein unbewusster Denkgrundsatz: Was jetzt ist, ist nicht gut genug. Was ich jetzt gerade erlebe, ist langweilig, zu anstrengend, ungewollt. Also schweife ich ab. Unser Geist ist auf der Suche nach etwas vermeintlich Besserem und redet uns ein: Wenn nur dies und jenes da wäre, dann ginge es mir besser, dann wäre das Leben endlich leichter. Die meisten unserer Sinne sind ständig auf Empfang (Ohren, Nase, Augen, Haut) und unser Gehirn ist darauf ausgerichtet, neue Reize in den Fokus zu nehmen. Wir werden zwangsläufig immer wieder weggelenkt von dem, was jetzt gerade hier ist.

„Die Fähigkeit, eine abschweifende Aufmerksamkeit freiwillig immer wieder zurückzubringen, ist die Grundlage von Urteilsvermögen, Charakter und Willen. Niemand ist der Meister seines Selbst, wenn er dies nicht vermag. Eine Erziehung, die diese Fähigkeit schulte, wäre die Erziehung par excellence.“2

Die Praxis der Achtsamkeit lehrt uns, hinzusehen und wahrzunehmen: Die Gegenwart ist alles, was wir haben. Das ist das Leben, hier und jetzt. Nur jetzt kann ich meine Wahrheit teilen. Nur jetzt kann ich mein Kind in den Arm nehmen. Nur jetzt kann ich mich auf diesen Text konzentrieren und meine Arbeit gut machen, anstatt gedanklich zu kämpfen: „Ich will endlich, dass die Mittagspause beginnt!“ Nur jetzt kann ich meinen Wochenplan erstellen und wahrnehmen, wo ich mir zu viel aufhalse und nicht in Betracht ziehe, dass der Körper keine Maschine ist, die einfach gleichbleibend Leistung bringt.

Die Wurzel des abschweifenden Geistes ist ein unbewusster Denkgrundsatz: Was jetzt ist, ist nicht gut genug.

Auf den Gedanken der Suffizienz angewandt, bedeutet die Haltung der Achtsamkeit: Jetzt ist gut genug. Mein Geist sagt vielleicht: Ich bräuchte etwas, was jetzt nicht hier oder in meinem Besitz ist. In der Achtsamkeitspraxis lernen wir dagegen: Glaube nicht alles, was du denkst. Nicht alles, was über unsere Neuronenbahnen jagt, ist wahr, sinnvoll oder – selbst wenn es wahr sein sollte – hilfreich. Wenn mein Kind das Mathebuch durch die Gegend wirft und ruft „Ich kann keine Mathe!“, dann ist das weder wahr noch hilfreich. Wahr ist vielmehr: „Ich verstehe diese Rechenaufgabe nicht.“ Wenn wir denken: „Ich bin schüchtern“, dann ist das vielleicht zum Teil wahr, es wird aber in keiner Weise dabei helfen, das anstehende Bewerbungsgespräch zu meistern. Und wenn ich sehe, dass sich die Nachbarn einen Whirlpool gekauft haben, dann kann ich feststellen, wie mein Geist sagt: „Das will ich auch!“, obwohl ich bisher eigentlich ganz zufrieden war mit dem, was bei uns steht, und erst der Vergleich mich unzufrieden gemacht hat.

Die Grundausrichtung des Gehirns arbeitet gegen uns

Achtsamkeit hilft dabei, die Reflexe des Geistes zu erkennen und zu bemerken, wenn es Impulse zur Handlung gibt – und diesen Impulsen (z. B. zum Konsum, zum unüberlegten Erwerb oder zum Höher, Schneller, Weiter) nicht einfach nachzugeben. Nach diesem Prinzip zu leben ist aber gar nicht so einfach, und es gibt hier viele Graustufen. Der Natur war das Überleben der Lebewesen wichtiger als ihr Glück oder ihre innere Freiheit. So haben sich emotionale Regulationssysteme entwickelt, die dafür sorgen, dass wir Gefahren meiden und uns gut fühlen, wenn wir Dinge bekommen, die wir haben wollen.3

Diese Systeme können wir nicht einfach abschalten oder loswerden. Stattdessen können wir Geistesqualitäten kultivieren, die sie insgesamt ausbalancieren. Das Alarm- oder Bedrohungssystem ist aktiv, wenn wir gestresst, gereizt oder überfordert sind. Dann springt unser altes Gehirn mit seinem überlebenswichtigen Kampf-, Flucht- oder Erstarrungsmodus an. Früher waren es oft physische Bedrohungen: ein Säbelzahntiger, gegnerische Stämme, Unwetterereignisse. Heute springt unser Alarmsystem an, wenn wir unter Zeitdruck im Stau stehen, unser Kleinkind die Zähne nicht putzen möchte oder wir beunruhigende Nachrichten hören.

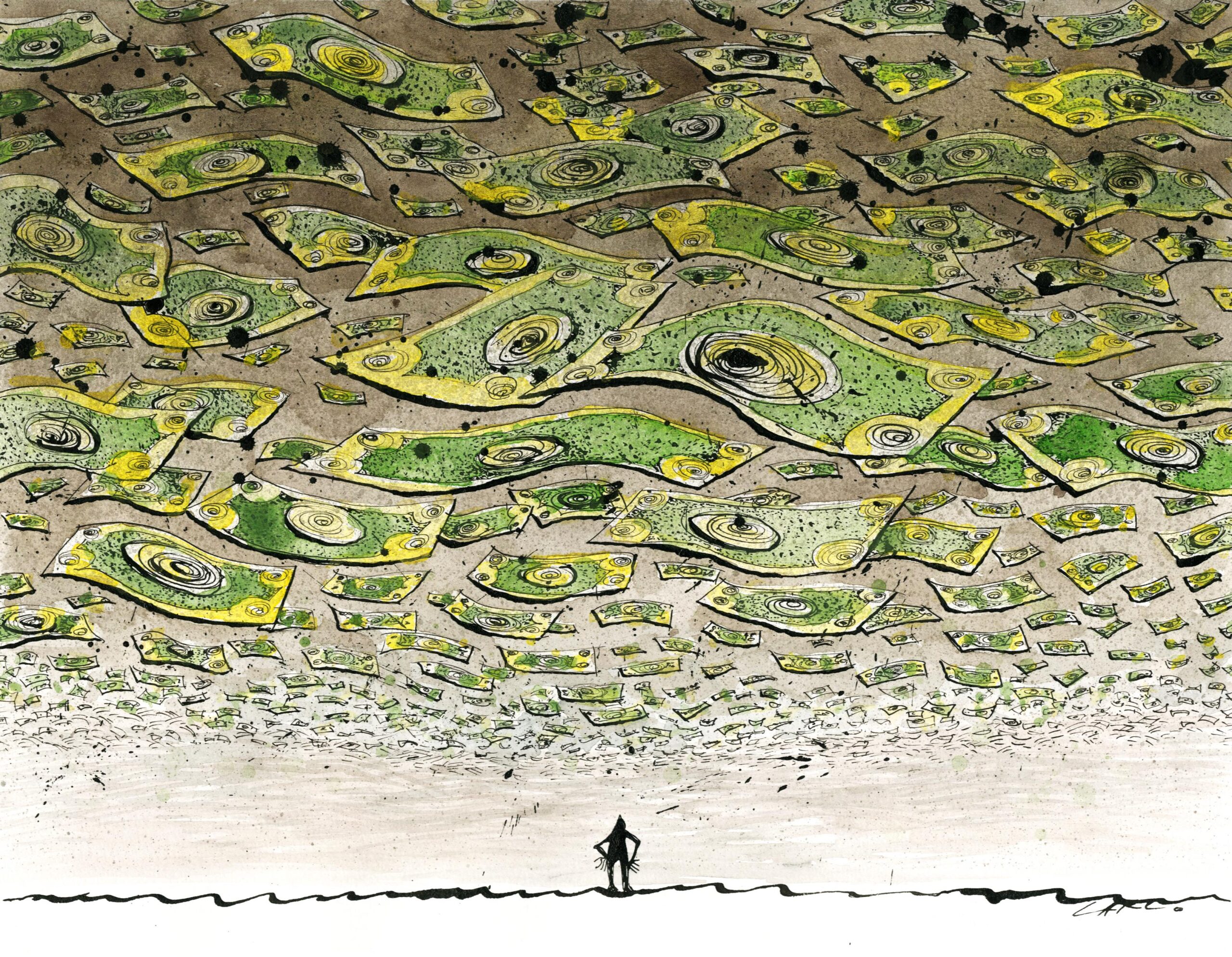

Wichtiger ist das sogenannte Antriebs- oder Motivationssystem. Um zu überleben, muss sich ein Individuum ernähren. Soll eine ganze Spezies überleben, müssen sich ihre Individuen fortpflanzen und ihre Gene weitergeben. Damit dies geschieht, müssen sich diese Aktivitäten gut anfühlen, und gleichzeitig sollte dieses Wohlgefühl nicht zu lange anhalten. Wir Menschen streben also ständig nach einem Gefühl von Zufriedenheit und Wohlbefinden, und wenn wir das Erwünschte erlangen, dann wird das Hormon Dopamin ausgeschüttet: Wir fühlen uns gut. Die Wirkung hält aber nicht lange an, es ist ein kurzes Hoch. Die Folge: Wir suchen dieses Gefühl immer wieder. Unsere innere Getriebenheit und Unzufriedenheit mit dem Ist-Zustand ist also angeboren und je nach Erziehung, Lebenshaltung und Sichtweise stark oder weniger stark ausgeprägt. Die Grundlage ist – vereinfacht ausgedrückt – folgende: „Jetzt ist nicht gut genug. Ich brauche …, dann geht es mir gut.“ Hier mag es sich um die neue Arbeitsstelle drehen, die wir unbedingt haben möchte, das neueste Handymodell oder auch die schöne Reise aus der Werbung. Ein innerer Antrieb, gepaart mit den äußeren Reizen und ansprechendem Marketing, verleitet uns dazu, immer wieder aufs Neue Dinge zu wollen, die wir (noch) nicht haben. Auf diesem System basiert Werbung: dem Kunden vermitteln, dass es ihm/ihr besser geht oder er/sie erfolgreicher wird, wenn er/sie das Produkt erwirbt. Werbung spricht mit enorm kreativen Methoden unsere ureigensten Instinkte an.

Das dritte System ist das sogenannte Verbundenheits- oder Fürsorgesystem. Das ist immer dann aktiv, wenn es uns gut geht, wenn wir Freude empfinden, wenn wir uns erholen, wenn wir uns verbunden fühlen. Dieses System wirkt beruhigend auf das Nervensystem und verhilft dem Körper zur Entspannung. Mitbeteiligt ist hier das „Kuschelhormon“ Oxytocin, das sich regulierend auswirkt und zum Beispiel bei Berührung ausgeschüttet wird. Oxytocin stärkt nicht nur emotionale Bindungen, sondern hat auch heilende Wirkung auf die Herzmuskulatur.

Was nährt von innen heraus?

Alle drei Systeme sind wichtig und richtig (wir brauchen alle drei!), aber nur in der Balance sind sie gesund. Die antiken Griechen haben zwei Bereiche von Zufriedenheit oder Glück beschrieben: Hedonie und Eudämonie. Hedonie bezeichnet das Glücksgefühl, das im Antriebssystem aktiviert wird. Dieses Glücksgefühl kann schnell erlangt werden, wenn ich mir ein Stück Schokolade wünsche und es erhalte, wenn ich eine schöne Reise buche oder wenn ich mir ein neues Handy kaufe. Daran ist überhaupt nichts verwerflich. Wir sind alle Menschen mit diesem ureigenen Trieb des Vergleichs, mit dem Bedürfnis nach schneller Zufriedenheit, nach dem Dazugehören – und allzu oft beinhaltet das im Alltag, dass wir Dinge haben wollen. Wenn wir ehrlich sind, ist das aber oft nichts, was langfristig und anhaltend zufrieden macht. Es wird immer etwas geben, was wir ebenfalls gerne hätten – und dann fängt sie wieder an, die innere Getriebenheit.

Wir brauchen nicht immer mehr und müssen nicht besser, reicher, erfolgreicher sein als die Personen um uns herum.

Eudämonie hingegen bezeichnet ein inneres Wohlbefinden, welches nicht im Außen erworben werden kann: Es geht hier um innere Qualitäten, die man in sich stärken kann, damit sie einen nachhaltigen Einfluss auf das Leben haben. Es geht um Begriffe wie Gleichmut, innere Stabilität, Resilienz, um Mitgefühl und Verbundenheit, um Menschlichkeit und Moral. Die Frage „Was nährt von innen heraus?“ führt uns manchmal an den Gedanken an das Sterbebett: Was zählt wirklich? Viele Sterbebegleiter berichten davon, dass sich die Menschen am Ende zumeist unmaterialistische Fragen stellen: Habe ich mein Leben gelebt? Habe ich geliebt? Wurde ich geliebt?

Das Gleichgewicht finden

Diese Ausführungen können leicht einen moralisierenden Unterton erlangen, dabei ist die Praxis der Achtsamkeit eine der Offenheit und der Akzeptanz. Jeder muss sein eigenes Leben leben. Jeder kann nur sein eigenes Inneres – seinen Körper, seinen Geist und sein Herz – kennenlernen und sich entscheiden, was der rote Faden sein soll. Es geht hier also nicht um wirtschaftliche Einschränkungen oder gar um Verzicht, von oben oktroyiert. Das funktioniert nicht und würde ohnehin direkt Alarmsystem und Abwehr aktivieren. Alles ist eine ganz und gar individuelle Entscheidung.

Welcher Lebensaufbau fühlt sich für mich stimmig an? Wo merke ich, dass ich mehr und mehr zu mir und zu meinen Werten stehe? Dieses Nach-Innen-Lauschen und das Kultivieren dessen, was eine innere Ruhe bewirkt, hat gleichzeitig zum Ergebnis, dass wir mit offeneren Augen und Herzen nach draußen gehen und in Beziehung treten. In Beziehung zu anderen Menschen, zu Tieren, zur Umwelt, zu den endlichen Ressourcen, zu den Auswirkungen unserer Entscheidungen auf das Leben und auf die Zukunft unserer Kinder.

Hier geht es um ein gesundes Gleichgewicht zwischen den eigenen Werten und dem natürlicherweise konsumierenden und vergleichenden Menschsein. Es geht darum, immer wieder zu reflektieren und neue Einsichten zu gewinnen, sein Bestes zu geben und neue und nachhaltigere Wege einzuschlagen.

In einer Welt, die ständig im Wandel ist, ist die Antwort auf die Frage, was von innen herausträgt: die Intention zur Menschlichkeit, zur Beziehung, zum Miteinander, zum Füreinander, zum Lösen von Mustern und von automatischen Impulsen nach „mehr“ und „ich auch!“, zum Erkennen und kritischem Hinterfragen der „Wenn, …dann“-Gedanken. Die Haltung der Achtsamkeit ist folgende: Wir brauchen nicht immer mehr und müssen nicht besser, reicher, erfolgreicher sein als die Personen um uns herum. Das sind Muster unseres Geistes, die uns antreiben, und hier gibt es kein Ende. Letztendlich kann uns kein Besitz der Welt jemals ein inneres „Jetzt ist es genug“ bzw. „Jetzt bin ich genug“ vermitteln.

Wie stärken wir dieses Gefühl von Genügsamkeit?

Mit Dankbarkeit. In der Dankbarkeit gibt es die Einstellung von „Ich habe…“ (und dafür bin ich dankbar) anstelle von „Ich habe nicht…“. Wir kommen raus aus dem Vergleich und dem Mangelgefühl. Damit ist Dankbarkeit das natürliche Gegenmittel zu einem überstarken Antriebssystem, das in den Vordergrund stellt, was wir nicht haben. Dafür müssen wir uns regelmäßig ins Bewusstsein rufen, wofür wir dankbar sind. Forschungsergebnisse wie z. B. vom Greater Good Science Center (University of California, Berkeley) weisen darauf hin, dass einfache Dankbarkeitsübungen, etwa in Form eines Dankbarkeits-Tagebuchs, enorme positive Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und unsere Grundstimmung haben.4

Die im Gehirn eingebaute Negativitätstendenz lenkt den Fokus immer wieder auf das, was fehlt, was vermeintlich „falsch“ oder „schlecht“ ist – und was wir unbedingt tun müssten oder haben sollten, um dieses unangenehme Mangelgefühl nicht mehr zu haben. Dankbarkeit balanciert die Negativitätstendenz aus: Wir trainieren unser Gehirn um, um die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was schon da ist. Es wird nichts verdrängt oder negiert. Der Blick wird geweitet, um das miteinzuschließen, was wir bereits haben: ein Dach über dem Kopf, die Tasse Tee am Morgen, einen Körper, der atmet, einen Sonnenstrahl auf dem Gesicht. Das mag auf den ersten Blick banal klingen, bewirkt aber Erstaunliches für Körper, Geist und das allgemeine Wohlbefinden.

Dank der Neuroplastizität – der Fähigkeit des Gehirns, sich ständig zu verändern, und zwar in Richtung dessen, was bei uns im Fokus steht – können wir so mit der Zeit das stärken, was guttut. Wir können den Drang nach mehr verringen, ohne das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen oder auf etwas verzichten zu müssen. Das Verhalten und die Einstellung werden sich von innen heraus verändern, und nicht weil irgendjemand etwas von uns verlangt. Aus Dankbarkeit entsteht dann ganz von selbst Großzügigkeit: „Ich habe genug, und von dieser Basis aus gebe ich gerne.“

Es gibt bei der Achtsamkeit keine Verbote und keine Gebote, kein richtig oder falsch.

Diese innere Praxis kann herausfordernd sein und bedarf der ständigen Erinnerung.5 Dabei helfen Achtsamkeitsübungen (etwa Meditationen), Kurse und Seminare oder der Kontakt zu einer Gruppe von anderen Praktizierenden. So kommt die Haltung in den Alltag und in das tägliche Handeln. Wird das genug sein, um auf gesellschaftlicher Ebene einen grundlegenden Wandel zu ermöglichen? Wohl eher nicht. Es ist nur ein Baustein im großen Getriebe von notwendigen Veränderungen. In diesem Text geht es um persönliche Entscheidungen, um individuelle Handlungen und um die Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten. Hierfür kann Achtsamkeit ein sehr wertvoller Begleiter sein, der es einfacher macht, im Alltag nachhaltige und bewusste Entscheidungen zu treffen.

Praktische Tipps zur Umsetzung im Alltag

Dankbarkeitsübungen: Vorgefertigte „Dankbarkeits-Tagebücher“ unterstützen dabei, jeden Abend ein paar Zeilen zu schreiben. Andernfalls bietet sich an, sich am Ende eines Tages bewusst an die Dinge zu erinnern, für die man dankbar ist. Der Trick dabei ist es, immer abzuwechseln, also nicht jeden Abend die „Kaffeemaschine“ oder den „Garten“ zu nennen, sondern beispielsweise feste Kategorien zu haben (Körperfunktionen, Begegnungen, Beziehungen, Alltagsgegenstände) und innerhalb der Kategorien zu variieren. Auch während des Tages kann man immer wieder innehalten und sich bewusst machen: Nichts von allem hier ist selbstverständlich.

den vergleichenden und begehrenden Geist in Aktion erkennen: Das benötigt Übung, kann aber zu einer spannenden Beschäftigung werden. Erkennen, wann Werbung oder der Besitz einer anderen Person in mir ein Verlangen hervorrufen, das unbewusst impliziert: „Wenn ich das hätte, dann ginge es mir gut / besser / fantastisch.“

die unzufriedenen Gedanken hinterfragen: „Brauche ich das wirklich? Was an dem, was ich schon habe, ist nicht gut genug?“ Neugierig sein: Geht es um Status und Wertschätzung von außen oder ist es tatsächlich so, dass es mir dann besser geht?

Es gibt bei der Achtsamkeit keine Verbote und keine Gebote, kein richtig oder falsch. Verzicht ist in dieser Haltung nicht verbunden mit Mangel oder mit Druck oder einem „Sollte“, sondern mit einer bewussten Entscheidung: So will ich leben. Das brauche ich. Und das brauche ich nicht. Die Suffizienz als persönliche Entscheidung ist nicht schwarz oder weiß. Sie ist ein Prozess und eine ständige Entscheidungsfindung – eben, weil sich auch die Umstände und die eigenen Erfahrungen immer verändern. Und irgendwann kommt dann vielleicht ganz von allein die Erkenntnis: Das, was da ist, ist genug.

1 Matthew A. Killingsworth / Daniel T. Gilbert, „A wandering mind is an unhappy mind“, in: Science, 2010, Vol. 330, Nr. 6006, S. 932.

2 „And the faculty of voluntarily bringing back a wandering attention, over and over again, is the very root of judgment, character, and will. No one is compos sui if he have it not. An education which should improve this faculty would be the education par excellence.“ Zit n.: William James, The Principles of Psychology, New York, Harvard University Press, 1890, S. 424.

3 Vgl. hierzu die Forschungen von Prof. Paul Gilbert, klinischer Psychologe an der Universität von Derby. Greater Good Science Center: https://ggsc.berkeley.edu (letzter Aufruf: 3. April 2023).

4 Greater Good Science Center: https://ggsc.berkeley.edu (letzter Aufruf: 3. April 2023).

5 Eine Bedeutung des Ursprungswortes für „Achtsamkeit“, nämlich sati (Pali-Sprache), ist: „sich erinnern“.

Berenice Boxler arbeitete im Projektmanagement, ehe sie die MBSR-Ausbildung machte. Seit 2017 arbeitet sie als Achtsamkeitstrainerin und gibt Kurse, Workshops und Vorträge in Luxemburg, ist aber auch in Belgien, Deutschland oder Österreich tätig. Weitere Infos unter www.being-mindful.lu

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!