- Suffizienz

Suffizienz in der Stadtplanung

Nicht einfach, aber machbar

Eine suffiziente Stadtplanung ist weniger utopisch als es zunächst klingt. Planer, die sich an ein solches Projekt wagen, müssen dabei alle Facetten betrachten, die die Stadtplanung ausmachen. Sicher wird es in einigen Bereichen nicht möglich sein, komplett suffizient zu sein: Jeder menschliche Eingriff in die Natur stellt eine Veränderung dar, die nicht komplett ohne negative Folgen bleibt. Dennoch ist eine ressourcenschonende Stadtplanung durchaus möglich, wenn man einige Dinge beachtet.

Eine suffiziente Herangehensweise umfasst mehrere Bereiche: Sie verlangt nach einem multidisziplinären Team aus Stadtplanern, Landschafts- und Freiraumplanern, Architekten sowie Ingenieuren der Disziplinen Tiefbau, Wasserwirtschaft, Energie- und Versorgungstechnik und Transportwesen. In die Prozesse sollte man außerdem Soziologen einbeziehen. Diese bringen das „menschliche Maß“– wie Jan Gehl es in seinem Buch Städte für Menschen beschreibt – in die Planung mit ein und berücksichtigen verschiedene Formen des Zusammenlebens, des Zusammenwohnens und der individuellen Entfaltungsvorstellungen.

In einer suffizienten Stadtplanung sollte unterschiedlichen Raumbedürfnissen Rechnung getragen werden: Idealerweise wohnen in einem Plangebiet Generationen, deren Bedürfnisse und zeitliche Verfügbarkeiten sich ergänzen. Die Möglichkeit, am Wohnort zu arbeiten, sollte gegeben sein – genauso wie Flächen für Freizeit und Selbstversorgung und solche für Geschäfte, die die Grundnahrungsbedürfnisse der Anwohner decken.

Regenwasserwirtschaft und Trinkwasserverbrauch

Die traditionelle Stadtplanung begrenzt sich typischerweise auf die Auslegung der einzelnen Baufelder und der Straßeninfrastruktur sowie der Dimensionierung der Ver- und Entsorgungsnetze. Heutzutage wird sie bereits durch die Grünraumplanung und die Betrachtung der Versiegelung, der Regenwasserrückhaltung und -ableitung ergänzt.

Eine suffiziente Herangehensweise verlangt nach einem multidisziplinären Team aus Stadtplanern, Landschafts- und Freiraumplanern, Architekten und Ingenieuren.

Doch eine integrierte Betrachtung muss weitere Bereiche miteinbeziehen: Dazu gehören die Energieversorgung und -produktion und der Energieverbrauch – sowohl jene der Gebäude als auch jene der Mobilität. Zudem darf der Trinkwasserverbrauch nicht vergessen werden.

Seit dem 2008 eingeführten Wassergesetz erfährt die sogenannte Regenwasserbewirtschaftung vermehrt Beachtung. Gerade in diesem Bereich besteht jedoch noch Luft nach oben. Das Prinzip der Schwammstadt scheint manchem Planer oder Ingenieur unbekannt zu sein: Oft wird Regenwasser noch unterirdisch abgeführt. Die Rückhaltebecken sind dabei so ausgelegt, dass die hierfür benötigte Fläche für die sonstige Nutzung verloren geht. Regenwasser wird in der Regel über Straßenabläufe abgeführt, den Straßen- und Grünraum trennen Bordsteine. Dabei ist ersichtlich, dass der Verzicht auf Bordsteine und eine oberflächennahe Ableitung des Regenwassers kostengünstiger wären: Der Materialeinsatz wäre geringer, der Bodenaushub für Kanalrohre entfiele.

In einer Ausführung, in der Straßen- und Grünraum auf gleicher Ebene liegen, kann das Regenwasser auf die unversiegelten Flächen fließen und dort anschließend versickern. Das oberflächennahe Abführen des Regenwassers in Mulden oder Rigolen, in denen das Wasser ebenfalls versickern kann, erlaubt es zudem, die Rückhaltebecken nur als leichte Vertiefung im Gelände auszulegen, sodass sie als Fläche für die Anwohner nutzbar bleibt. Diese wären nur bei stärkeren Regenfällen überflutet und könnten in der übrigen Zeit etwa als Spielplatz oder Gemeinschaftsfläche zur Selbstversorgung genutzt werden.

Die Gemeinden können solche Auslegungen in den jeweiligen Regelwerken der Plangebiete (Plan d’aménagement particulier, kurz PAP, partie graphique und partie écrite sowie der convention PAP mit projet d’exécution) festlegen. Darin lässt sich beispielsweise auch regeln, dass Dächer als begrüntes Flachdach anzulegen sind oder dass jedes Gebäude für die Rückhaltung und Nutzung von Regenwasser konzipiert sein muss. Die Versiegelung in einem Plangebiet – etwa mittels Beton oder Asphalt – könnte in einer integrierten Planung ausschließlich auf Flächen beschränkt werden, die für den rollenden Verkehr notwendig sind. Alle übrigen Flächen wären so ausgelegt, dass Regenwasser darin versickern kann. So kann letzteres dem Wasserkreislauf größtenteils wieder zugeführt werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Reduktion des Trinkwasserverbrauchs durch die Substitution mit Regenwasser. Wenn man bedenkt, dass nur 1 % des Trinkwasserverbrauchs tatsächlich zu Trinkwasserzwecken benötigt wird, erkennt man das Potenzial an Einsparungsmöglichkeiten und das einer durchdachten Regenwasserwirtschaft.

In Gewerbegebieten ließe sich in der Kommodogenehmigung – also der Betriebsgenehmigung – des Gebietes eine Maximalmenge an Trinkwasser festschreiben, die für das Gebiet zur Verfügung steht. Von den Betrieben kann man verlangen, auf Luftkühlung umzusteigen oder ausschließlich Regen- oder aufbereitetes Grauwasser für Produktions- und Kühlungszwecke zu nutzen – statt wie bisher Trinkwasser. Eine gute Steuerungsmöglichkeit, um Verbräuche zu verringern, bietet die kommunale Wassersatzung über den gestaffelten Wasserpreis.

Wie Kommunen flächendeckend Energie sparen

Die Energieversorgung wurde in der Stadtplanung bisher eher vernachlässigt. Bei der Gebäudeplanung orientierte man sich bei Verbrauch und Versorgungsnetzen an Richtwerten. Warum aber sollte man Plangebieten nicht vorschreiben, dass ihr Energieverbrauch nicht höher sein darf als das Energieäquivalent, das in dem Gebiet produziert werden kann? Im Sinne einer suffizienten Planung wäre es unabdingbar, der Energieplanung einen höheren Stellenwert einzuräumen. Man müsste dabei prioritär betrachten, welche Möglichkeiten das Gebiet zur Energieerzeugung mit sich bringt und mit welcher Auslegung der Energiebedarf der Gebäude so niedrig wie möglich wäre.

Die heutigen Anforderungen an die thermische Energieeffizienz von Gebäuden haben den Wärmebedarf stark reduziert. Im Gegensatz dazu steigt der Elektroenergiebedarf durch immer mehr technische Geräte, den Verbrauch von Wärmepumpen und das Laden von E-Autos. Hier kann eine Sensibilisierung der Konsumierenden den Verbrauch senken. Durch ein intelligentes Lastmanagement – also eine Obergrenze für die Stromnutzung eines Gebäudes – würden Verbrauchsspitzen abflachen. Der Tagesbedarf an Energie wäre damit besser verteilt. Auch in der Stadtplanung ließe sich auf einfache Art Energie sparen: LED-Straßenbeleuchtungen mit Dimmung sind zum Beispiel bis zu 75 % weniger energieintensiv als die bisherigen Leuchten.

Genug Fläche, um Elektroenergie zu erzeugen, bietet jedes Dach. Als zusätzliche Fassadenelemente lassen sich heutzutage außerdem neue Photovoltaik-Module einbauen. Die Wärmeproduktion über Geothermie ist aktuell die effizienteste Art der Wärmebereitstellung: Sie wird idealerweise zentral in einem Plangebiet erzeugt und über Kaltwärmenetze an die Verbraucher geliefert. Diese Netze haben den Vorteil, dass die Leitungen nicht oder nur wenig gedämmt werden müssen und somit günstiger zu verlegen sind als frühere Wärmenetze. Ein zusätzliches Plus dieser Wärmebereitstellung besteht darin, dass der Heizungsraum in den Gebäuden entfällt (nur ein kleiner Wandwärmetauscher wird noch benötigt). Auch Zero-Carbon-Wohngebiete sind demnach möglich, benötigen aber eine wohldurchdachte Energieplanung.

In Gewerbegebieten ist die Umsetzung einer solchen Vorgabe zum Energieverbrauch von den dortigen Betrieben abhängig. Man sollte hier bei der Betriebsgenehmigung auf den Einsatz von „Best Practice“-Technik pochen. Genauso wie den Wasserverbrauch kann man den Energieverbrauch über gestaffelte Tarife nach Verbrauch steuern – nur, dass hier statt der Gemeinde der Energieversorger gefordert ist.

Der Ort der Zukunft ist grün

Egal ob suffizient oder nicht: Jede Art der Bebauung zerstört Naturflächen und somit einen Teil der Biodiversität. Allerdings kann eine gute Grünraumplanung diesen Verlust größtenteils kompensieren und neue Naturräume mit teilweise hoher Biodiversität schaffen: Ein Gründach und eine Fassadenbegrünung, die im Rahmen der PAP-Vorgaben festschreibbar sind, können den Verlust der Biodiversität der ehemaligen natürlichen Grundfläche ausgleichen. Eine großzügige Bepflanzung der Freiräume mit einheimischen Hecken und Bäumen – kombiniert mit einer Minimierung der Versiegelung und offenen Regenwasserretentionsflächen – ermöglicht die Schaffung vielfältiger Naturräume als Lebensraum vieler Arten. Zu einer sorgfältigen Planung gehören daher Grünraumpläne und Vorgaben zur Pflanzenauswahl.

Im Rahmen eines Neubaugebietes ist eine Ökobilanz erforderlich. Es besteht sogar die Möglichkeit, den Verlust an Biodiversität im Plangebiet zu kompensieren. Leider gilt dies nicht für Privatgrundstücke. Hier ist eine Kompensation vor Ort von Gesetzes wegen nicht zulässig und der Verlust an Biodiversität muss finanziell ausgeglichen werden, durch Einzahlungen in den staatlichen Kompensationsfond.

Mobilität und Suffizienz: Wo ansetzen?

Die Frage der Mobilität erscheint am schwierigsten lösbar. Wie geht suffiziente Mobilität? Planerisch kann man ein Gebiet so auslegen, dass man dort gleichzeitig wohnen und arbeiten kann. Allerdings hat man wenig Einfluss darauf, ob die Anwohner das Jobangebot auch annehmen. Dennoch sollte das Planungsregelwerk sowohl Flächen für Wohnzwecke als auch Arbeitsplätze vorsehen. Flächen für Dienstleistungsangebote, zur Deckung des täglichen Nahrungsmittelbedarfs, der Gesundheitsversorgung und Kinderbetreuung sollten ebenfalls enthalten sein. Für die dann noch benötigten Autos reichen Gemeinschaftsparkhäuser mit Stellplätzen für Carsharing- und Ladestationen für E-Fahrzeuge. Auch Fahrrad-Sharing und sichere Abstellvorrichtungen für Fahrräder mit entsprechenden Lademöglichkeiten für E-Bikes sind ein Muss.

Wenn Autos nicht mehr für das Pendeln zur Arbeit und die Fahrt zum Supermarkt gebraucht werden oder wenn sie in einer Sammelgarage untergebracht sind, können Architekten die Gebäude anders gestalten: Wo keine Tiefgaragen nötig sind, lässt sich auch ein Erdaushub vermeiden. In Einfamilienhäusern, wo die Garagen häufig im Erdgeschoss eingeplant werden, steht die gewonnene Fläche dagegen für Wohnzwecke zur Verfügung.

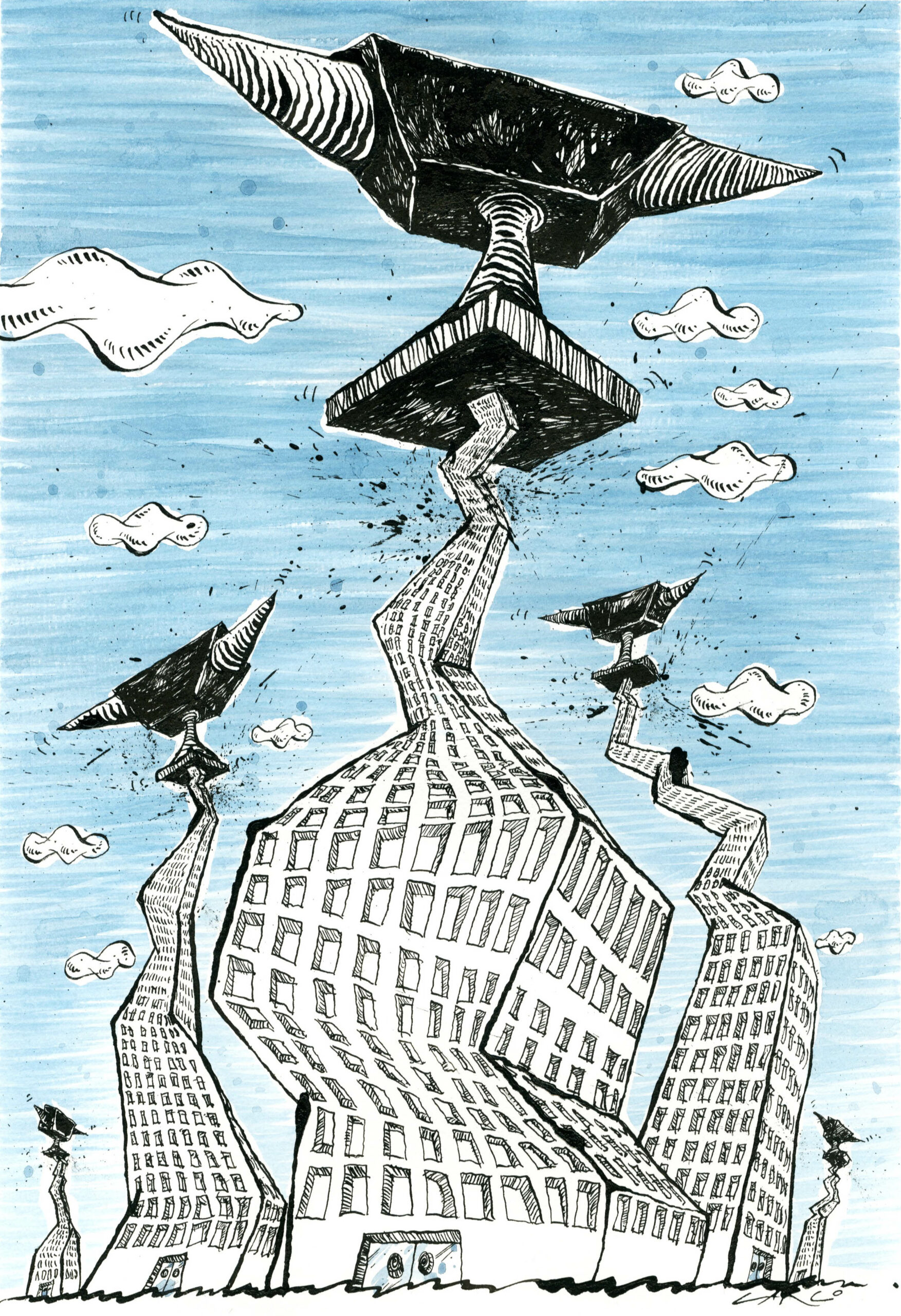

Unter diesen Gegebenheiten lässt sich die motorisierte Mobilität anders betrachten: Durch verringerte Stellplatzzahlen entstehen neue Räume zur Begegnung, zum Spielen und für die Natur. Die einstigen Straßen werden Gestaltungsstätten für die in der Gegend lebenden und arbeitenden Menschen; die ehemaligen Garagen zu Wohnraum.

Durch Suffizienz Räume zurückgewinnen

Auch die Selbstversorgung in einer Stadt klingt zunächst nach einer unmöglichen Aufgabe. Beispiele wie die sogenannte „essbare Stadt“ Andernach zeigen allerdings, dass es möglich ist, Nahrungsmittel im urbanen Raum anzubauen. Innerstädtische Grünräume können als Obstgärten angelegt werden. Jede Grünfläche bietet genug Platz für Hochbeete, in denen man Gemüse anbauen kann. Beerensträucher können in Pflanzenkübeln flexibel in der Stadt untergebracht werden, ohne dass man in die Infrastruktur eingreift. Bei der essbaren Stadt geht es allerdings nicht nur um die Nahrungsmittelproduktion: Der soziale Aspekt, der etwa bei der gemeinsamen Gartenarbeit gefördert wird, soll das Zusammenleben von Generationen und Kulturen stärken. Auch das ist eine Form von Suffizienz.

Integrierte Quartiere bieten eine ausgewogene Mischung verschiedener Nutzungsarten: ein lebendiges Viertel, in dem es Wohnraum, Arbeitsplätze, Cafés, Einzelhandel, Arztpraxen, Apotheken und Orte zur Erholung gibt. Oft liegt der Fokus in Plangebieten auf der Erschaffung neuen Wohnraumes. Übrige Nutzungen – insbesondere Flächen zum Arbeiten – gelten als zweitrangig. Eine suffiziente Stadtentwicklung zeichnet sich aber genau durch diese Urbanität aus: Dazu gehören Orte zum Wohnen mit verschiedenen Wohnformen für Alleinlebende, Familien, Senioren, Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Wohngemeinschaften genauso wie Orte zum Arbeiten.

Die einstigen Straßen werden Gestaltungsstätten für die in der Gegend lebenden und arbeitenden Menschen.

Wo aber lassen sich solche Arbeitsflächen in kleinere Plangebiete einbauen? Ein Beispiel sind Coworking-Flächen, die nicht nur unterschiedliche Arten von Arbeit vereinen können, sondern auch für Flächen mit Repair- oder Sharing-Angeboten nutzbar sind. Anders sieht es bei der Niederlassung kleiner Geschäfte aus: Da diese oft an hohen Mietpreisen scheitert, könnten Gemeinden als Besitzer solcher Flächen eine wichtige Rolle bei der Erschwinglichkeit einnehmen.

Traditionelle Bauweisen, wie sie immer noch bevorzugt werden, entsprechen keiner suffizienten Stadtplanung. Sie verbrauchen ohnehin knappe Ressourcen und produzieren Unmengen an Erdaushub. Dabei ist nachhaltiges Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen oder Recyclingmaterialien längst kein Neuland mehr – ebenso wenig wie Gebäude, die nach ihrer Nutzungszeit komplett in ihre Einzelteile zerlegbar sind und bei denen Verbindungen nicht geklebt und geschäumt, sondern gesteckt und geschraubt werden. Diese Bauweise ermöglicht es, Gebäudematerialien sortenrein zu trennen und neu nutzbar zu machen.

Im Laufe der Zeit, die man in einem Haus oder einer Wohnung verbringt, verändern sich die Ansprüche an den Wohnraum. Ein vorausschauender Planer denkt das Haus in modularer Bauweise: Sie erlaubt es, den Raum oder das Gebäude an veränderte Wohnwünsche anzupassen, etwa bei der Gründung einer Familie oder vermindertem Flächenbedarf im Alter. Abtrennbare Wohnbereiche und eine barrierefreie Gestaltung verlängern die Lebensdauer eines Hauses.

Eine suffiziente Stadtplanung schafft demnach nicht nur öffentliche Räume, in denen sich Menschen wohlfühlen, sondern auch private.

Guy Spanier war Klimaberater und Verantwortlicher des Service de l’Urbanisme et du Développement Durable (SUDD) der Gemeinde Schifflingen.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!