- Gesellschaft

Etudier le racisme et les discriminations au Luxembourg

Bilan de trois années de « recherche-action »

L’historique et le contexte

Le 1er juillet 2020, un débat parlementaire à la Chambre des députés portant sur le racisme et les discriminations ethnoraciales au Luxembourg s’est clôturé par l’adoption d’une motion invitant le gouvernement à « faire élaborer une étude sur le phénomène du racisme au Luxembourg afin de développer une stratégie de lutte cohérente ».

Deux événements ont été les déclencheurs de ce débat et de cette décision. Le premier est la parution de l’étude Being Black in Europe en 2019 par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les résultats montraient que le Luxembourg se situait en très mauvaise position sur certains points. Ainsi, 69 % des répondants déclaraient avoir éprouvé le sentiment d’être victimes de discrimination raciale au Luxembourg au cours des cinq dernières années1, ce qui constituait le taux le plus élevé des douze Etats européens participant à l’enquête (la moyenne européenne étant de 39 %).

Puis, la manifestation Black Lives Matter, à la suite de l’assassinat de George Floyd aux Etats-Unis, organisée en juin 2020 à Luxembourg par l’association antiraciste Lëtz Rise Up a rassemblé près de 2 000 personnes et a précipité ledit débat parlementaire.

Trois volets et des méthodologies différentes

Aujourd’hui, la motion citée a « accouché » d’une recherche comprenant trois volets différents issus d’une méthodologie mixte associant des approches quantitative et qualitative. Le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) s’est chargé du sondage auprès de la population en 2021 et le Centre d’étude et de formation interculturelles et sociales (CEFIS) de mener des entretiens en deux temps auprès de deux publics différents : des experts et des témoins en 2021, et des victimes de racisme et de discriminations en 2022.

Cette méthodologie mixte permet d’associer de manière complémentaire des démarches plus explicatives (des statistiques représentant l’opinion de la population à un moment précis) et d’autres, plus globales, qui cherchent à saisir toute la complexité et la dynamique d’un phénomène social en répondant aux questions du « pourquoi ? » et du « comment ? ».

Le sondage quantitatif

Le LISER a réalisé une enquête en ligne à laquelle 2 949 résidents de 18 ans et plus ont répondu. Cet échantillon est représentatif des principales caractéristiques socioéconomiques du territoire et comprend aussi des sous-groupes qui s’identifient eux-mêmes comme appartenant à des publics exposés au racisme, ce qui permet d’avoir l’opinion de la population dans son ensemble ainsi que celle de ces groupes spécifiques sur leurs expériences et leur vécu en tant que victimes.

Le premier constat est celui de l’existence assez faible (4 %) d’un racisme idéologique, celui qui établit une hiérarchie entre les « races », même si 15 % des résidents déclarent toutefois que des réactions racistes sont parfois justifiées. D’ailleurs, 34 % des résidents pensent que le racisme a augmenté au courant de ces cinq dernières années, même si les formes qu’il revêt ont probablement changé.

Cela passe notamment par l’expression de préjugés et de stéréotypes. Ainsi, près d’un tiers des résidents pensent que certains groupes sont responsables de la violence et de la criminalité (notamment les musulmans et les « roms2 ») ou ont du mal à respecter les règles de bon voisinage (les personnes originaires des pays de l’Est ou les Portugais).

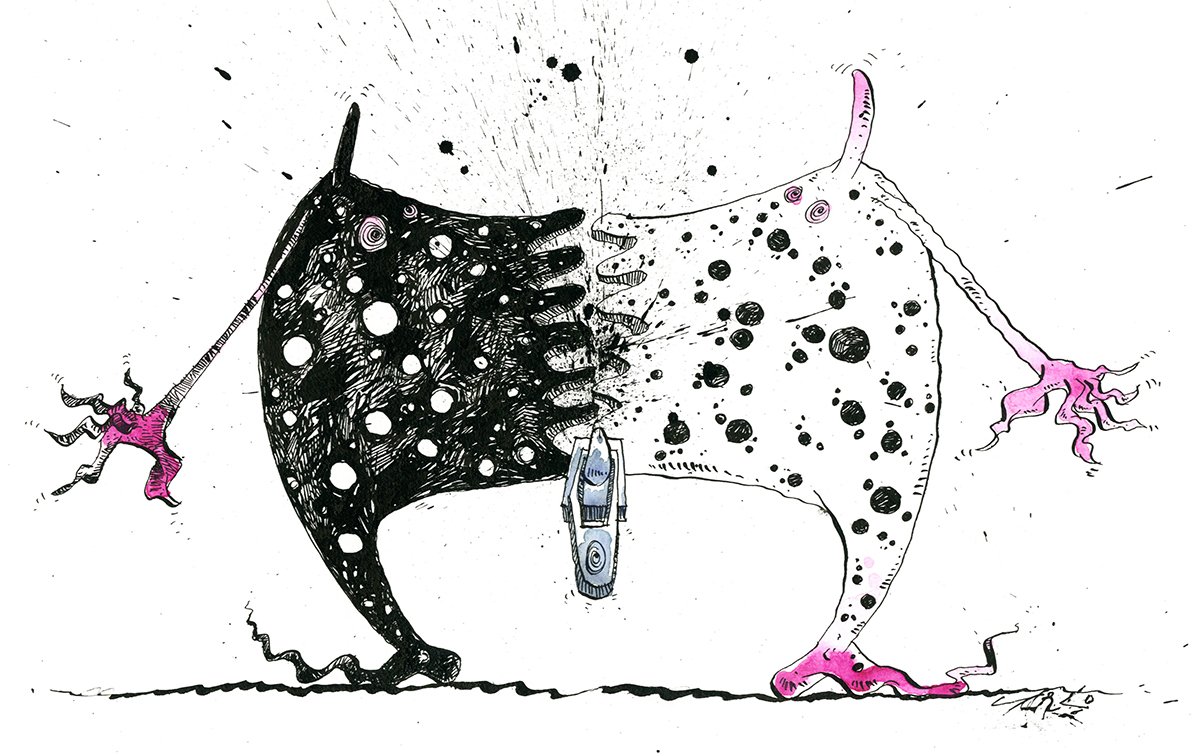

Le racisme au Luxembourg

doit être saisi comme un iceberg.

Le racisme s’exprime aussi à différents endroits, mais c’est avant tout lors de la recherche d’un logement ou d’un travail, dans l’enseignement ainsi que sur les réseaux sociaux (hate speech) que les cas sont les plus nombreux. Parmi les groupes spécifiques, les répondants auto-identifiés comme appartenant à la « communauté » noire semblent être les plus exposés à ce phénomène dans le domaine du logement, de l’emploi et sur les réseaux sociaux, suivis de près par les personnes de confession musulmane. Dans l’enseignement, ce sont les personnes de nationalité portugaise qui sont concernées.

Malgré la présence de ces formes de racisme et de discrimination, la presque-totalité des personnes auto-identifiées comme victimes ne déclarent pas leurs expériences, soit parce qu’elles jugent une telle plainte inutile ou les faits pas suffisamment graves, soit par manque d’information sur les voies de recours, ou encore à cause de la complexité de la procédure, ce qui contribue naturellement à l’invisibilité du phénomène.

Les deux volets de l’enquête qualitative : experts-témoins et

victimes de racisme et de discriminations

Le CEFIS a rencontré dans un premier temps des experts et structures en lien direct ou indirect avec le phénomène du racisme. Il s’agissait de 67 structures (associatives, privées et publiques) et de 139 acteurs œuvrant dans des domaines très divers : associatif, social, militant antiraciste, logement, emploi, santé, enseignement, justice et police.

Dans un second temps, 27 personnes issues de groupes exposés au racisme se sont exprimées sur leur vécu lors d’entretiens individuels et collectifs dans un cadre sécurisé, en abordant différents sujets, dont voici l’essentiel.

Le racisme au Luxembourg doit être saisi comme un iceberg. Certes, il existe un racisme débridé qui s’exprime en actes, en agressions ou en discours haineux (dans la réalité ou en mode virtuel), mais la partie la plus importante est la partie invisible aux yeux des publics non racisés : il s’agit de micro-agressions, d’invalidations (« Tu parles quand même bien le luxembourgeois ! »), de remarques souvent inconscientes ou non intentionnelles (« D’où viens-tu réellement ? »). Il en va de même pour les discriminations intentionnelles mais cachées, comme celle de refuser un logement à une personne noire, sans que l’auteur exprime cependant directement son intention.

Les moteurs de ces actes, volontaires ou non, sont des stéréotypes ancrés dans les représentations mentales et notamment dans l’histoire coloniale.

Ces stéréotypes sont parfois spécifiques à certains groupes : l’association entre les personnes noires et la criminalité, la paresse, l’incompétence ou le sous-développement du continent ; l’alimentation des personnes asiatiques ou leur prétendue responsabilité dans la propagation d’un virus ; l’appartenance supposée à l’islam et le terrorisme, l’intégrisme et la domination masculine.

De manière générale, les cas révélés aux auteurs relèvent d’une intersectionnalité entre origine, phénotype, genre et catégorie socioéconomique, et de l’accumulation de ces traits, comme le cas d’une femme noire monoparentale qui cherche un logement.

Il est intéressant de noter qu’un nombre important de femmes victimes ont fait état du phénomène de la fétichisation et de l’hypersexualisation de leur corps (qu’elles soient noires, d’origine asiatique ou maghrébines) ainsi que de la violence psychologique, verbale ou physique qui peut en découler.

Aucun domaine n’est épargné par l’expression d’actes racistes ou de comportements discriminatoires, mais l’école (et la question des discriminations lors de l’orientation scolaire) et le travail sont encore une fois à l’avant-plan, de même que les rapports avec les administrations publiques.

Le cumul de ces agressions ressenties sur une période longue, de la part d’une multitude d’acteurs privés ou institutionnels indépendants les uns des autres et dans différents espaces, s’apparente à un ensemble composé d’un très grand nombre de faits que l’on pourrait alors qualifier de « racisme systémique ou structurel », dans la mesure où il est répandu dans l’ensemble de la société.

L’impact du racisme sur les victimes constitue une charge mentale « raciale » considérable. Elle se décline sous plusieurs formes : perte de confiance et d’estime de soi, anxiété, impact sur le processus de construction identitaire, colère et révolte.

L’impact du racisme sur les victimes constitue

une charge mentale « raciale » considérable.

Malgré ces conséquences, les victimes choisissent pour autant le plus couramment comme réaction une stratégie de silence et d’invisibilité. Le calcul coûts-

bénéfices, le manque courant de preuves de discrimination, la barrière linguistique ou le contrôle social inhérent à sa propre communauté constituent autant d’obstacles à l’action. Certaines victimes décident même de fuir la situation (par exemple démissionner de leur emploi) ou de se replier sur soi-même ou leur communauté. Plus rares sont celles qui décident de prendre la parole ou d’entamer des actions, en s’adressant par exemple au Centre pour l’égalité de traitement.

La méconnaissance des structures et leur éloignement symbolique ainsi que le manque de soutien psychologique en leur sein expliquent certainement le faible nombre de cas de prise en charge institutionnelle. Le soutien est le plus souvent apporté par des proches ou des personnes de confiance.

Et maintenant ?

Parmi les recommandations qui concluent ces différentes études, il convient notamment de poursuivre la compréhension du phénomène, car ces premiers volets représentent avant tout une étude transversale et générale (tous publics et tous domaines confondus).

Qu’en est-il des spécificités du racisme

anti-noir ou anti-asiatique (dès lors que les communautés indiennes et chinoises sont les premières nationalités issues de pays tiers hors Union européenne au Luxembourg) ? Qu’en est-il des particularités du racisme et des discriminations dans le logement, dont on sait que la pression immobilière actuelle joue en faveur des propriétaires et du filtrage qu’ils peuvent exercer ou imposer à la location ? Qu’en est-il du racisme dans le sport, la culture ou la santé ? Qu’en est-il de la dimension transfrontalière du phénomène, en considérant ces plus de 225 000 travailleurs comme potentiels auteurs et victimes ?

Enfin, ces recommandations mettent l’accent sur quatre dimensions : proposer des espaces d’accueil sécurisés, renforcer l’information sur les droits et les structures, agir de manière proactive dans les domaines les plus concernés et lutter contre les stéréotypes. Autant d’objectifs qui sont déclinables en actions et projets concrets, et dont certains pourraient voir le jour dans la mesure où le ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil travaille à l’élaboration d’un Plan d’action national de lutte contre le racisme et les discriminations.

- Taux de perception de discrimination de répondants d’ascendance africaine, basé sur l’origine ethnique ou immigrée au cours des cinq dernières années. Il s’agit d’un indicateur composite reprenant trois motifs spécifiques de discrimination (couleur de peau, origine ethnique ou immigrée, religion ou convictions religieuses). Source FRA EU-MIDIS 2016 : http://tinyurl.com/FRA-Survey (dernière consultation : 12 décembre 2023).

- Les qualificatifs utilisés pour désigner ces groupes sont repris à l’identique tels que formulés dans le sondage du LISER.

Le CEFIS, Centre d’étude et de formation interculturelles et sociales ASBL, a pour objet de promouvoir la cohésion sociale au Luxembourg.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!