- Geschichte, Reichtum

Das grenzenlose Selbst

Warum es kein Anrecht auf unseren derzeitigen Wohlstand gibt

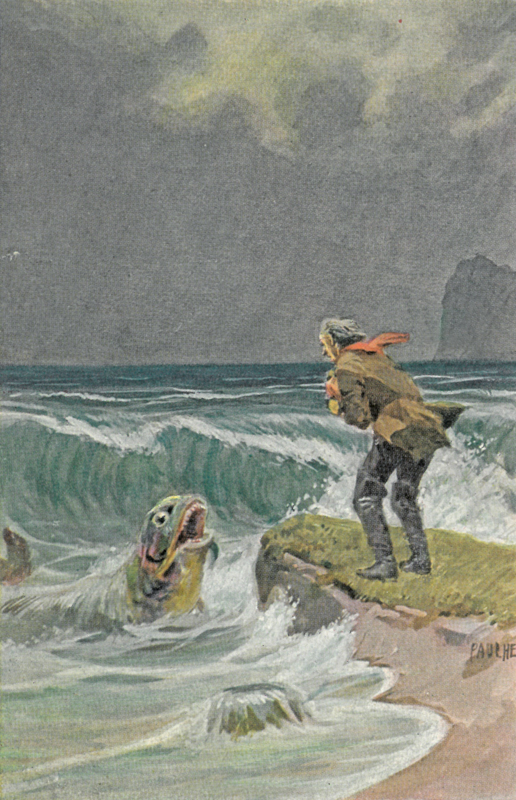

Ein Mann fängt einen Fisch. Ein Butt ist es, wie er gewöhnlich flach auf dem Meeresgrund liegt. Am Haken aus dem Meer gezogen, hebt der Fisch mit menschlicher Stimme zu sprechen an: Man solle sein Leben schonen, er sei ein verwunschener Prinz. Der Angeflehte lässt sich nicht lange bitten, wirft den Butt zurück ins Wasser und kehrt ohne Fang nach Hause zurück.

Erstaunlicherweise empfindet er das nicht als Verlust. Als er jedoch ohne Abendessen vor seine Frau tritt und dieser auf ihre Nachfrage hin die Begegnung mit dem sprechenden Butt schildert, ahnt sie sogleich, welche Chance sich ihr Gatte da hat entgehen lassen: „,Ach‘, sagte die Frau, ,das ist doch übel, hier immerzu in einem Pisspott zu wohnen; das stinkt und ist so eklig; du hättest uns doch ein kleines Häuschen wünschen können. Geh’ noch einmal hin und ruf’ ihn. Sag’ ihm, wir wollen ein kleines Häuschen haben, er besorgt das gewiss.‘“1 Bezeichnend nicht nur, dass sie es ist, die im Grimm’schen Märchen Vom Fischer und seiner Frau die Macht des Zauberfisches erkennt, sondern dass ihr genau in dem Moment, in dem sich eine mögliche Wunscherfüllung durch den Butt abzeichnet, die eigenen vier Wände als unbewohnbar erscheinen. Einen „Pisspott“ nennt sie ihre gemeinsame Behausung nun. Und sie nötigt ihren Mann, noch einmal ans Meer zu gehen und den Fisch dort um das Gewünschte zu bitten. Wer wollte ihr diese Verbesserung der Lebensumstände vorenthalten?

Eine Lektion im Maßhalten

Mir ist es in diesem Essay nicht darum zu tun, die europäischen und außereuropäischen Einflüsse des Märchenmotivs vom sprechenden Fisch zu referieren; auch die Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern, die das Märchen zum Nachteil der Frau vornimmt, steht ausdrücklich nicht im Zentrum dieses Essays. In ihm verbinde ich mit den Figuren des Fischers und seiner Frau vielmehr zwei grundsätzliche alternative Haltungen zur Frage des Konsums. Der Mann stünde dann für die Option einer Selbstbescheidung, für ein Programm der Zufriedenheit mit dem Vorfindlichen; die Frau hingegen für die Option, mit immer neuen Bedürfnissen eine Unzufriedenheit bzw. eine Sinnleere zu kompensieren, die trotz oder gerade wegen ihres steigenden Wohlstands immer weiter anwächst.

Das Märchen vom sprechenden Butt, in dem die Fischersfrau erst ein Haus, dann ein Schloss, dann die Königs- und die Kaisermacht übers ganze Land, schließlich die geistliche Macht des Papstes für sich reklamiert, um glücklich sein zu können, erteilt eine Lektion im Maßhalten. Während der Mann Zufriedenheit ausdrücklich und immer aufs Neue mit dem Zustand verbindet, wunschlos glücklich zu sein, währt das Glück der Frau jeweils kaum einen Moment lang, der sich mit ihren immer umfangreicheren Gütern noch verkürzt. Schließlich wird der Wunsch zum Bedürfnis nur deshalb, weil das Dienstleistungsangebot des Butts besteht: „Ich bin nun Kaiser, nun will ich aber auch Papst werden; geh’ hin zum Butt. […] Kann er Kaiser machen, dann kann er auch einen Papst machen. Geh’ sofort hin; ich bin Kaiser, und du bist doch mein Mann; willst du wohl hingehn?“ Der Fisch hat in der Fischersfrau ein Begehren ausgelöst, das aufs Ganze geht und das folgerichtig vor dem Unendlichen nicht Halt machen wird.

Als sie sich schließlich wünscht, wie der liebe Gott zu sein, schlägt die maximale Fülle jedoch in ihr Gegenteil um: Ilsebill findet sich wieder in ebenjenem Pisspott, der ganz am Anfang ihrer Wohlstandszuwächse stand. Auf diese Weise offenbart sich das Märchen als Appell, die menschliche Grenze zu kennen und zu bejahen: Wie endlich, unvollkommen und provisorisch das eigene Leben auch immer erscheinen mag, es gehört zu den moralischen Pflichten, sich am eigenen Ort behaust zu fühlen, statt ihn nur zum Anlass für neue Begehrlichkeiten zu nehmen.

Grenzen – eine Zumutung für die kapitalistische Moderne

Für dieses intime Gefühl des Heimischseins sind die Grenzen zentral, mit denen das Vertraute oder das Anvertraute eingehegt werden. Erst durch Grenzen und in der Korrelation mit ihrem Außerhalb kann das Eigene überhaupt näher verstanden werden. Eine Zumutung stellen sie für uns dar, wo sie sich – ob als Lebensgrenze oder als räumliche Einschränkung – dem Zugriff entziehen. Wir können (etwa durch Medizin, durch Technik oder durch bauliche Maßnahmen) unsere Komfortzonen vergrößern, vollständig aufheben können wir das Unvermeidliche nicht. Allerdings kommt es hier auf die Perspektive an: Unsere Freiheit wird nur so lange beschränkt, wie wir die Grenze als fremdverordnete Beengung bzw. als Beschneidung von Ansprüchen wahrnehmen, die über das jeweils Verfügbare oder Mögliche hinausgehen. Nur deshalb erkennt die Fischersfrau in ihrer Hütte einen Pisspott: Das ist nicht der Palast, von dem sie träumt. Der Fischer jedoch, und auf seine Sicht der Dinge werden wir zurückzukommen haben, findet seine Freiheit in der Enge, weil er keine über sie hinausreichenden Bedürfnisse hegt.

Nun ist darauf hingewiesen worden, dass im Verlauf der Neuzeit und noch einmal verstärkt im Zuge der Globalisierung das Bewusstsein für die zentrale Funktion von Grenzen bei der Konstitution von Zugehörigkeiten und Identitäten abnahm, bis alle Beschränkungen schließlich einem die gesamte Welt umspannenden Binnenmarkt gewichen sind.2 Die Geschichte der kapitalistischen Moderne ist die Geschichte einer beispiellosen Entgrenzung, welche das Verhältnis des Menschen zu Zeit und Raum radikal transformiert: Technische Hilfsmittel und globale Lieferketten machen uns heute Ressourcen zugänglich, die wir aus eigener Kraft niemals erschließen könnten3 – von billiger Arbeitskraft in den Sweatshops des Globalen Südens über das Lithium in unseren Handys bis hin zum Internet, das uns unermessliche Wissens- und Warenbestände per Knopfdruck zur Verfügung stellt.

Und ähnlich wie die Fischersfrau ihre Freiheit als Wahlfreiheit versteht, mit der sie dank dem Zauberfisch das je nächsthöhere Wohlstandsniveau (König, Kaiser, Papst, Gott) abrufen kann, hat sich deshalb auch der Freiheitsbegriff der liberalen Öffentlichkeit auf die Bedeutung einer Grenzenlosigkeit des Konsums sowie auf die maximale Unabhängigkeit der Einzelperson verengt: Wer sie im Namen einer Politik des Verzichts – d. h. konkreter Verbote und wirksamer Anreize etwa zur Reduktion von Flugverkehr, Fleischkonsum oder Wohnflächenverbrauch – antasten will, gilt als illiberal oder als Neo-Jakobiner. Eingriffe in etablierte Lebensstile scheinen – abgesehen vom Aufschrei in der Generation der Fridays-for-Future-Bewegung – auch außerhalb von Wahlkampfzeiten nicht vermittelbar.4

Widersprüchliche Grenzpolitiken der Gegenwart

Allerdings zeigen die konsumgetriebenen Wachstumszuwächse auch in unserem unmittelbaren Umfeld immer neue Grenzen auf. Schon als im Jahr 1972 der Club of Rome seine bahnbrechende Studie über die Folgen eines ungebremsten Konsums veröffentlichte, wählte man den alarmierenden Titel Die Grenzen des Wachstums. Da die seitdem ergriffenen Maßnahmen die Steigerungen weltweiter Schadstoffemissionen jedoch allenfalls abschwächten, ist es dabei nicht geblieben: Der Überlastungstag (overshoot day) fällt Jahr für Jahr auf einen immer früheren Termin. Überdies haben die Erdsystemwissenschaften für neun Bereiche im Jahr 2009 sogenannte planetare Belastungsgrenzen formuliert; sechs von ihnen sind bereits überschritten.5

Bisher sucht die Politik der Umweltkrise lediglich mit den Mitteln der Nachhaltigkeitbeizukommen. Deren Programm besteht darin, Ressourcenverbrauch durch technische Innovation (d. h. durch leistungsfähigere Geräte) zu reduzieren. Das ist bequem: Es verlangt niemandem, vor allem nicht den Wählern, eine Änderung des radikalindividualistischen Lebensstils ab und verträgt sich, wo es grünes Wachstum generiert, aufs Beste mit der neoliberalen Ideologie.6 Dem Staat wird unterdessen schlicht das Recht abgesprochen, mit effektiven Maßnahmen die ökologische Wende anleiten zu dürfen.7 Das vereinbarte Ziel einer Klimaneutralität bis 2050 wird hingegen ohne eine Wachstumsrücknahme nicht zu erreichen sein.

Schon jetzt machen sich die Folgen des westlichen Lebensstils – abgesehen von der abnehmenden Luft- und Wasserqualität sowie steigenden Kosten für Wasser oder Energie – in Form neuer und stets bedrohlicherer Einschränkungen bemerkbar. Extremwetterereignisse und Umweltkatastrophen betreffen uns in immer engerer Taktung selbst. Klimaflüchtlingen kann man nicht längerguten Gewissens unterstellen, nur wirtschaftliche Interessen hätten sie aus ihren Heimatregionen vertrieben. Dank des in Schengen beschlossenen Wegfalls der europäischen Binnengrenzen übersieht sich allzu leicht, dass an den EU-Außengrenzen immer rigidere Abwehrmaßnahmen ergriffen werden müssen und Grenzkontrollen längst in Gebiete verlagert wurden, die weit außerhalb des europäischen Bodens liegen.8

Über das Glück, mit weniger auszukommen

In alledem ähneln wir der Fischersfrau: Unsere Konsumentscheidungen werden wie von einem spendablen Butt durch den Markt bedient, und es dämmert uns allenfalls in klarsichtigen Momenten, welche Kosten anderswo oder später anfallen.

Die bequeme Grenzenlosigkeit ist jedoch nicht alternativlos. Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man die Reaktionen des Fischers auf die durch seine Frau veranlassten Wohlstands-Upgrades zusammenträgt. Nachdem die Hütte zum Haus, nachdem das Haus zum Schloss wurde, wünscht er sich in nahezu identischen Worten, so wie jetzt solle es nun bleiben, sie möge fortan zufrieden sein. Als ihr Wunsch, König zu sein, sich erfüllt hat, setzt er hinzu: „Nun wollen wir auch nichts weiter wünschen.“ Kaum ist sie Kaiser, lobt er ihre Schönheit und hofft insgeheim, dass sein Kompliment ihrer Gier nach Mehr Einhalt gebiete. Fast genauso formuliert er es, als sie als Papst vor ihm thront, und fügt hinzu: „Frau, nun sei zufrieden; jetzt wo du Papst bist, kannst du doch weiter nichts mehr werden.“ Was sich deutlich abzeichnet: Der Fischer begnügt sich stets in gleicher Weise. Er beherrscht die Gabe, seine Ansprüche den Gegebenheiten anzupassen und demzufolge sein Glück im Jeweiligen zu finden, während seine Frau jedes Mal aufs Neue bedenkt, „was sie wohl noch werden wolle.“ Auf unaufdringliche, doch unmissverständliche Weise stellt der Fischer klar: Für die Selbstgenügsamkeit ist es bloß notwendig, den Erwartungshorizont auf den Erfahrungsraum abzustimmen.

Die Vordenker einer Postwachstumsgesellschaft haben diesen Ansatz für unsere Gegenwart fruchtbar gemacht. Vor mehr als einem halben Jahrhundert empfahl der Club of Rome eine freiwillige Begrenzung bzw. eine Qualitätsorientierung des industriellen Wachstums sowie eine Hinwendung zu mehr Lebensqualität. Postwachstumsökonomen haben diese Forderungen konkretisiert. Im Mittelpunkt stehen dabei etwa das Prinzip der Suffizienz, eine Ökonomie der Nähe, eine soziale Einbettung der Wirtschaft, bei der sämtliche Marktakteure in gegenseitiger Verantwortung stehen und die Logik der Profitmaximierung durchkreuzt wird, schließlich eine verstärkte Selbstversorgung.9 Flankiert werden diese Maßnahmen von Handlungsempfehlungen für die individuelle Lebensführung, etwa der Abkehr von konsum- und mobilitätsintensiven Lebensstilen sowie der Stärkung des sozialen Miteinanders durch Gemeinwohlorientierung. Als praktizierte Verantwortung wäre Glück demnach zu verstehen, nicht mehr als Genuss auf Kosten anderer.10

Zu finden wäre dieses Glück im unmittelbar Vorfindlichen, im Angemessenen: Seine Fischerhütte wäre dem Individuum genau deshalb ein Zuhause, weil es aus ihrem schutzbietenden Rückzugsbereich heraus ein verantwortliches Verhältnis zu sich, zum Anderen, zur Gesellschaft und zum ganzen Kosmos entwickeln kann; schon die antike Stoa hat das in den Begriff der Oikeiosis gefasst, während der Papst im Jahr 2015 von der „Sorge für das gemeinsame Haus“ gesprochen hat.11 Die Herausforderung besteht also darin, das uns Angemessene in Rücksicht auf eine Welt, deren Teil wir sind, neu zu definieren – möglicherweise, indem wir die Zweckrationalität und das Fortschrittsdenken der Aufklärung hinterfragen.12

Dass dem grenzenlosen Selbst über der Arbeit am eigenen Verantwortungsbereich ein neuer Lebenssinn entstehen kann, wird ihm über die Trauer hinweghelfen, in der es sich von seinen bisher für wertvoll erachteten Lebensweisen verabschiedet.13 Niemand wird von der Fischersfrau verlangen, sich mit unwürdigen Verhältnissen zu begnügen.14 Offenkundig liegt es ja auch nur an ihrem verengten Freiheitsbegriff, dass sie ihr Zuhause mit einem Pisspott verwechselt. Für einen Perspektivenwechsel jedenfalls müsste sie bloß ihren Mann zu Rate ziehen. Dazu hat sie am Ende des Märchens, als sie aus dem maximalen Luxus in die Frugalität entlassen ist, reichlich Gelegenheit.

Christian Reidenbach ist Literaturwissenschaftler und Ideenhistoriker; er unterrichtet an der Universität Luxemburg sowie am Athénée de Luxembourg.

1 Die Gebrüder Grimm geben das Märchen in der plattdeutschen Version wieder, in der es ihnen übermittelt wurde. Ich übertrage aus der von Heinz Rölleke besorgten Reclam-Jubiläumsausgabe ins Hochdeutsche. In: Brüder Grimm: „Von dem Fischer un syner Fru“, in: dies.: Kinder- und Hausmärchen. Jubiläumsausgabe mit den Originalanmerkungen der Brüder Grimm, hrsg. von Heinz Rölleke, Bd. I, Stuttgart, Reclam, S. 119–127.

2 Steffen Mau, Sortiermaschinen. Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert [2021], Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung, 2022, S. 41; Régis Debray, Éloge des frontières, Paris, Gallimard, 2010, S. 91–93; Werner Bätzing, Homo destructor. Eine Mensch-Umwelt-Geschichte. Von der Entstehung des Menschen zur Zerstörung der Welt, München, Beck, 2023, S. 318 f.

3 Nico Paech: Befreiung vom Überfluss. Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie [2012], München: Oekom, 2019, S. 10, S. 14-17; Andreas Malm, Klima|x, übers. von David Frühauf, Berlin, Matthes & Seitz, 2020, S. 120 f.

4 Jens Beckert: Verkaufte Zukunft. Warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht, Berlin, Suhrkamp, 2024, S. 82 f., S. 116-135; Bätzing, Homo destructor, S. 258–261; Philipp Lepenies, Verbot und Verzicht. Politik aus dem Geiste des Unterlassens, Berlin, Suhrkamp, 2022, S. 199–217.

5 Katherine Richardson, Will Steffen, Wolfgang Lucht et al.: „Earth beyond six of nine planetary boundaries“, in: Science Advances 9/37 (2023), o. S.

6 Éric Sadin, L’Ère de l’individu tyran. La fin d’un monde commun, Paris, Grasset, 2020, S. 76–86, S. 104–135.

7 Lepenies, Verbot und Verzicht, S. 36–40; siehe auch Jean-Claude Michéa, Das Reich des kleineren Übels. Über die illiberale Gesellschaft, Berlin, Matthes & Seitz, 2014, S. 34–36.

8 Mau, Sortiermaschinen, S. 135–151.

9 Paech, Befreiung vom Überfluss, S. 113–119.

10 Ebd., S. 148 f.; Beckert, Verkaufte Zukunft, S. 193–197.

11 Papst Franziskus, Laudato si! Die Umwelt-Enzyklika des Papstes, Freiburg, Herder, 2015, § 1, § 6, § 13, § 53, §§ 208–213.

12 Bätzing, Homo destructor, S. 376–378, S. 381 f., S. 385 f.

13 Beckert, Verkaufte Zukunft, S. 198.

14 Eine angemessene Wohnfläche lässt sich heute konkret beziffern: Sie beläuft sich auf 30 m2 je Zwei-Personen-Haushalt, mit zusätzlichen 10 m2 für jede weitere Person (Narasimha D. Rao und Jihoon Min, „Decent Living Standards. Material Prerequisites for Human Wellbeing“, in: Social Indicators Research 138 (2018), S. 225–244, hier S. 236). Bei einem Luxemburger Durchschnitt von 132 m2 je Wohnung für 2,5 Personen (https://science.lu/de/klimawandel/das-denken-wissenschaftler-ueber-luxemburgs-klima-und-energieplan, letzter Aufruf am 1. Mai 2024) offenbart sich demnach ein beträchtliches Einsparpotenzial.

Eine längere Version dieses Beitrags erscheint im September 2024 in d’Buch. La communauté scolaire et les savoirs à l’Athénée de Luxembourg.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!