- Gesellschaft

My Body,My Choice?

Sexarbeit in Luxemburg

Ich schlendere über die Reeperbahn. Neben Amsterdam hat Hamburg wohl eines der berühmtesten Rotlichtviertel Europas. Ich bin jung und habe gerade erst die Schule in Luxemburg abgeschlossen. Mein Interesse an Sexualwissenschaften hat sich in den letzten beiden Jahren stark entwickelt. Ich möchte menschliche Sexualität verstehen. Und da ist die Reeperbahn natürlich ein Schlaraffenland für mich – viel aufregender als das fast schon verschlafene Luxemburg. Die deutsche Hauptstadt, in die ich später ziehen werde und die eine noch viel faszinierendere Sexualkultur bietet, kenne ich damals noch nicht.

Während ich an der berühmten Davidwache über die Straße gehe, erblickt mich eine junge Sexarbeiterin, die an der gegenüberliegenden Straßenecke vor einem Fast-Food-Restaurant steht, und kommt auf mich zu.

„Na Süßer? Möchtest du nicht mit mir hoch auf mein Zimmer kommen?“

„Nee danke, ich bin schwul“, antworte ich.

„Och, das macht doch nix“, erwidert sie frech, „ich habe auch einen Dildo oben!“

Ich lache, obwohl ich den Spruch schon kenne. Ich höre ihn hier nicht zum ersten Mal.

Ich zögere kurz und frage dann, etwas schüchtern:

„Könntest du dir vorstellen, dich einfach mit mir eine halbe Stunde zu unterhalten? Ich würde super gerne mehr über deine Arbeit erfahren.“

„Für 30 Euro auf jeden Fall!“

Am Ende werden es 50 Euro sein, schließlich muss ich auch zwei Getränke für je zehn Euro kaufen. Aber ich willige ein. Ich möchte nicht über Sexarbeiter*innen reden, ohne auch mit ihnen geredet zu haben.

Und so folge ich ihr in ein nahegelegenes, schmales Gebäude, durch die Tür, eine Treppe hinauf und in ihr Zimmer. Sie erzählt mir von ihrer Arbeit – manchmal toll, manchmal weniger, manchmal nervend, manchmal erfüllend. Würde ich nicht wissen, dass es um das Tabuthema Sex(arbeit) geht, könnte ich fast denken, dass sie mir von einem Job wie jedem anderen erzählt.

Doch das ist es natürlich nicht. Es ist eine Tätigkeit, die politisch und gesellschaftlich seit Jahrhunderten wie kaum eine andere diskutiert, bekämpft und stigmatisiert wird. Davon zeugt schon allein der Umstand, dass das Bordell, in dem ich mich mit dieser Sexarbeiterin befinde, in Luxemburg illegal wäre. Und genau das wird auch einer der Gründe dafür sein, weshalb es sich als so schwierig erweist, mehr über die Situation von Sexarbeiter*innen in Luxemburg zu erfahren.

Die Realität von Sexarbeit ist komplexer als es die Gegensätze „freiwillig“ oder „gezwungen“ vermuten lassen.

Heute sind sexarbeitende Menschen Teil meines Lebens, meiner Freundschaften und meiner Arbeit. Dennoch kenne ich keine*n einzige*n Sexarbeiter*in aus Luxemburg. Ich möchte das ändern. Ich will wissen: Wie ist die Lebensrealität von Sexarbeiter*innen in Luxemburg? Welchen Einfluss hat der Feminismus in Luxemburg? Wie wurde in Luxemburgs Geschichte Sexarbeit geregelt, wie über sie gesprochen und verhandelt? Und welche Forderungen stellen Betroffene und Wissenschaftler*innen an die luxemburgische Politik und Gesetzgebung? Müssen sich die Gesetze zur Sexarbeit in Luxemburg ändern? Und falls ja, in welche Richtung?

Was ist Sexarbeit?

Schon die Wahl des Begriffs zeigt: Sexarbeit ist politisch hoch umstritten. Kritiker*innen, insbesondere aus abolitionistischen, (also aus einer ideologischen Position der Abschaffung der Sexarbeit), sowie aus radikal-feministischen Bewegungen, lehnen den Begriff „Sexarbeit“ ab. Sie empfinden ihn als Verharmlosung sexualisierter Gewalt und Ausbeutung. Sie argumentieren, dass es dabei selten um freiwillige Arbeit gehe.

Viele Sexarbeiter*innen selbst betonen dagegen, dass der Begriff essenziell sei, um ihre Tätigkeit als Arbeit anzuerkennen und sich für ihre Rechte einzusetzen. Auch wenn der Begriff unter den marginalisiertesten Sexarbeiter*innen – zum Beispiel unter jenen auf der Straße mit besonders viel Gewalterfahrungen – weniger verbreitet ist, definieren besonders Personen aus aktivistischen und wissenschaftlichen Kreisen Sexarbeit klar als die freiwillige, einvernehmliche Erbringung sexueller oder sexualisierter Dienstleistungen gegen Entgelt oder materielle Gegenleistungen zwischen erwachsenen Personen. Amnesty International hat diese Sichtweise 2016 in einer viel beachteten Stellungnahme1 bekräftigt und sich für die Entkriminalisierung von Sexarbeit ausgesprochen, weil nur so die Rechte der Beteiligten wirksam geschützt werden können. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) benutzt in ihren Richtlinien zur HIV-Prävention den Begriff und weist seit Jahren darauf hin, dass Sexarbeit entkriminalisiert werden sollte, um die Gesundheitsversorgung und Prävention sicherzustellen.2

Als Sammelbegriff umfasst Sexarbeit zahlreiche Tätigkeiten: von dem, was landläufig als „Prostitution“, also der Verkauf von sexuellen Dienstleistungen, bezeichnet wird, über Pornografie und erotische Massagen bis hin zu digitalen Angeboten wie Webcam-Performances oder OnlyFans, ebenso wie spezialisierte Formen wie BDSM3-Dienstleistungen und edukative, sogenannte „post-pornografische“4 Inhalte.

Der Begriff entstand in den 1970er-Jahren ausdrücklich als Alternative zur traditionell belasteten Bezeichnung „Prostitution“. Er betont den arbeitsrechtlichen und selbstbestimmten Charakter der Tätigkeit und grenzt diese bewusst von Zwangsprostitution oder Menschenhandel ab. Diese sprachliche Verschiebung war entscheidend, um Betroffene als handelnde Subjekte sichtbar zu machen und nicht länger nur als Objekte staatlicher oder moralischer Regulierung.

Generell werden die 1970er-Jahre als Wendepunkt der Bewegung für die Rechte von Sexarbeitenden gesehen. Damals verschärfte die französische Polizei den Druck auf diese, was sie zunehmend in den Untergrund drängte und ihre Sicherheit massiv verschlechterte. Nachdem zwei Sexarbeiterinnen ermordet worden waren und die Regierung untätig blieb, besetzten Aktivist*innen am 2. Juni 1975 die Kirche Saint-Nizier in Lyon und traten in den Streik. Acht Tage lang hielten sie den Raum und forderten menschenwürdige Arbeitsbedingungen sowie ein Ende des gesellschaftlichen Stigmas. Die Polizei räumte schließlich die Kirche, doch das Ereignis gilt seither als Ausgangspunkt der internationalen Bewegung von Sexarbeiter*innen für ihre Rechte – und daran wird bis heute jährlich am 2. Juni, dem International Whores’ Day (Internationaler Hurentag), erinnert.

Für diesen Artikel verwende ich bewusst den Begriff „Sexarbeit“, um die Perspektive derjenigen zu respektieren, um die es hier geht. Obwohl wir uns dabei vor allem auf jene Tätigkeit konzentrieren, die oft als „Prostitution“ bezeichnet wird, ist diese begriffliche Unterscheidung zentral: Denn Sprache prägt Realität und politische Entscheidungen.

Doch bereits an dieser Stelle muss klar sein: Die Realität von Sexarbeit ist komplexer als es die Gegensätze „freiwillig“ oder „gezwungen“ vermuten lassen. Viele Menschen berichten, dass sie die Arbeit bewusst wählen, etwa weil sie Selbstbestimmung, Flexibilität oder finanziell bessere Möglichkeiten als andere prekäre Jobs eröffnet. Andere hingegen geraten in die Sexarbeit aufgrund ökonomischer Notlagen, mangelnder Alternativen oder Diskriminierungserfahrungen am regulären Arbeitsmarkt. Besonders betroffen sind marginalisierte Gruppen: trans5 und nicht-binäre Personen, Migrant*innen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, People of Color, Menschen mit Behinderungen oder solche mit Suchterkrankungen. Hier wirken verschiedene Formen von Unterdrückung zusammen – ein intersektionaler6 Blick ist deshalb unverzichtbar.

Die Realität von Sexarbeit ist komplexer als es die Gegensätze „freiwillig“ oder „gezwungen“ vermuten lassen.

Wíner Ramírez Díaz ist Soziologe und arbeitet in Paris im öffentlichen Gesundheitswesen. Zudem ist er Teil eines Kollektivs von LGBTQIA+ Immigrant*innen und begleitet im Rahmen seiner Arbeit unterschiedliche Sexarbeiter*innen. Er betont, dass Sexarbeit umfassender betrachtet werden müsse – wie wir noch sehen werden auch im Kontext von Kapitalismus, Neoliberalismus und Machtverhältnissen. „Jeder Werdegang ist einzigartig, jede Geschichte komplex.“

Hinzu kommt, dass Sexarbeit im politischen und gesellschaftlichen Diskurs häufig eng mit Menschenhandel verknüpft wird. Menschenhandel ist ein schweres Menschenrechtsverbrechen, das ohne Zweifel entschieden bekämpft werden muss. Gleichzeitig betonen Fachorganisationen, dass es problematisch ist, Sexarbeit pauschal mit Zwang oder Menschenhandel gleichzusetzen. Viele Betroffene erleben dies als Entmündigung, weil dadurch ihre Stimmen und Erfahrungen unsichtbar gemacht werden. Salomé Lannier ist Rechtswissenschaftlerin und Postdoktorandin an der Universität Luxemburg und hat sich auf die Bekämpfung von sexualisiertem Menschenhandel spezialisiert: „Es gibt Menschen, die sich freiwillig für Sexarbeit entscheiden. Andere tun dies aus wirtschaftlichen, sozialen oder migrationsbedingten Gründen. Aber wir müssen deutlich zwischen freiwilliger Sexarbeit und Formen von Gewalt und Menschenhandel unterscheiden.“ Diese differenzierte Betrachtung sei wesentlich, um gezielt politische Maßnahmen ergreifen zu können, die nicht pauschal kriminalisieren, sondern gezielt Unterstützung und Schutz bieten.

Die Unterscheidung zwischen sexualisiertem Menschenhandel und freiwilliger Sexarbeit erweist sich indes als einfacher als das Konzept der Freiwilligkeit an sich innerhalb der Sexarbeit. Angela Jones7 ist Professor*in für Women, Gender and Sexuality Studies an der State University of New York. Zu Jones’ Forschungsinteressen gehören afroamerikanisches politisches Denken und Protest, Sexarbeit, Ethnie/„Rasse“, Geschlecht, Sexualität, feministische Theorie, Schwarzer Feminismus sowie queere Methodologien und Theorien. 2024 war Jones Mitherausgeber*in des Sammelbands Sex Work Today: Erotic Labor in the Twenty-First Century. Jones hat im Rahmen von Forschungsarbeiten mit zahlreichen Sexarbeiter*innen aus der ganzen Welt gesprochen und erklärt: „Der Einstieg in die Sexarbeit erfolgt über ein Kontinuum von Zwang, Wahl und Umständen. Manche machen gerne und freiwillig Sexarbeit. Manche werden durch die Umstände dazu gebracht – Armut, Diskriminierung oder ein Mangel an realistischen Beschäftigungsmöglichkeiten. Einige der Menschen, die zunächst Zwang erleben, entscheiden sich aber später bewusst dafür, in der Sexarbeit zu bleiben, weil sie dort eine Gemeinschaft, Autonomie oder finanzielle Stabilität gefunden haben.“

Ein konkretes Beispiel seien Jones’ Gespräche mit behinderten Sexarbeiter*innen. „Viele erleben den traditionellen Arbeitsmarkt als äußerst behindertenfeindlich, da er kaum Möglichkeiten bietet, chronische Krankheiten oder wechselnde Arbeitsfähigkeiten angemessen zu berücksichtigen. Die Sexarbeit hingegen ermöglicht es ihnen, flexibel und eigenständig zu arbeiten und ihre Tätigkeit an ihre körperlichen und psychischen Bedürfnisse anzupassen.“

Sexarbeit findet oft in sogenannten Heterotopien statt – ein Begriff des Philosophen Michel Foucault. Heterotopien beschreiben Orte, die sich am gesellschaftlichen Rand befinden und in denen Normen außer Kraft gesetzt werden können. Bordelle, Privatwohnungen oder Straßenstriche erfüllen diese Funktion: Hier gelten andere Regeln als in der Gesellschaft draußen. Das Normale und Nicht-Normative verschwimmen miteinander.

Ein konkretes Beispiel dafür ist das Atrium in Berlin, ein von Sexarbeiter*innen selbst betriebenes BDSM-Studio. An diesem Ort wird Sexualität offen zelebriert, Marginalisierung wird temporär zu Macht, und Rollenspiele erlauben das bewusste Ausbrechen aus gesellschaftlichen Normen. Solche Orte verdeutlichen, wie Sexarbeit auch Räume schaffen kann, die abseits gängiger moralischer Vorstellungen liegen und dennoch – oder gerade deswegen – von großer Bedeutung für die Selbstbestimmung der Beteiligten sein können.

Luxemburg kennt solche Orte derzeit nicht, da Bordelle hier verboten sind. Doch auch hier existiert Sexarbeit – oft verborgen und manchmal unter Bedingungen, die weit weniger selbstbestimmt sind. Die genaue Kenntnis und Reflexion über diese Orte, ihre Funktionen und deren Fehlen im luxemburgischen Kontext ist wesentlich, um zu verstehen, unter welchen Bedingungen Sexarbeit stattfindet, welche Rechte die Sexarbeiter*innen haben und wie Politik diese Rechte schützen oder einschränken könnte.

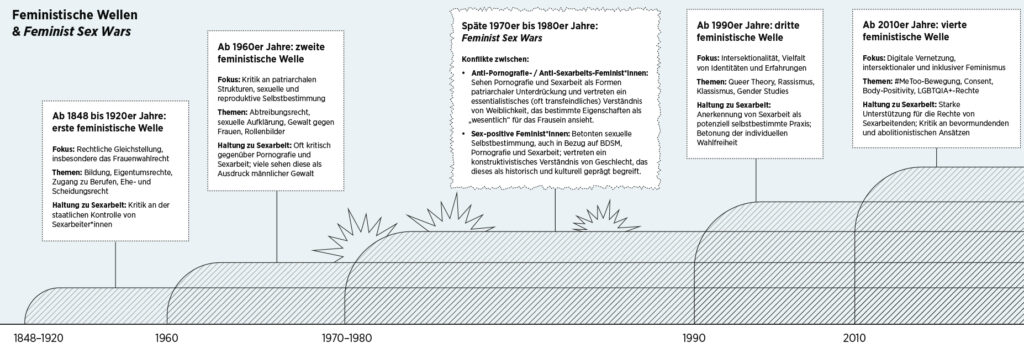

Feministische Sex-Kriege

Feministische Sex-Kriege

Wohl kaum eine Bewegung hat sich intensiver mit dem Thema Sexarbeit auseinandergesetzt als der Feminismus. Doch „den Feminismus“ an sich gibt es nicht – vielmehr existieren zahlreiche feministische Strömungen mit teils gegensätzlichen Positionen zur Sexarbeit. Diese Unterschiede wurden besonders sichtbar während der sogenannten „Feminist Sex Wars“ der späten 1970er und 1980er Jahre, in denen Feminist*innen kontrovers über Sexarbeit, Pornografie und BDSM diskutierten. Der Einfachheit halber lassen sich zwei zentrale Positionen unterscheiden: der liberale oder sex-positive Feminismus, sowie der sogenannte Radikalfeminismus, der manchmal auch als Differenzfeminismus bezeichnet wird, weil er (vermeintliche oder reale) Unterschiede (Differenzen) zwischen Männern und Frauen betont.

Bernadette Barton, Soziologieprofessorin und Direktorin der Gender Studies an der Morehead State University in den USA, und Breanne Fahs, Professorin für Frauen- und Geschlechterforschung an der Arizona State University, weisen in ihrem Essay Were the Feminist Sex Wars Inevitable? darauf hin, dass „sexpositive Feminist*innen darum kämpften, Sexualität von religiösen und puritanischen kulturellen Vorstellungen von Sex als ‚sündhaft‘ und ‚schlecht‘ zu befreien, während radikale Feminist*innen sich dafür einsetzten, Frauen vor ungewolltem Sex oder ungewollten sexuellen Darstellungen zu schützen und gleichzeitig auf unterdrückerische und geschlechterkonservative Sexualpraktiken aufmerksam zu machen, die Frauen schaden oder benachteiligen.“8

Radikalfeminist*innen lehnen Sexarbeit grundsätzlich als patriarchale Ausbeutung ab – sie sehen sie als Ausdruck eines männlichen Anspruchs auf Frauenkörper. Sex-positive Feminist*innen hingegen betrachten Sexarbeit als potenziell selbstbestimmte Tätigkeit und als Ausdruck sexueller Autonomie.

Jones kritisiert die radikalfeministische Perspektive scharf: „Diese radikalen Feminist*innen sollten einfach mal mit Sexarbeiter*innen sprechen. Dann würden sie erkennen, dass viele diese Tätigkeit selbstbestimmt und freiwillig ausüben. Wenn es dem Feminismus wirklich um körperliche Autonomie geht, muss diese Autonomie auch das Recht umfassen, Sexarbeit ohne Scham und Zwang auszuüben.“

Auch der Soziologe Wíner Ramírez Díaz, der in der Großregion geforscht hat, sieht eine entscheidende Schwäche abolitionistischer feministischer Positionen: Sie stellen Sexarbeit pauschal als Ausdruck von Unterdrückung dar. Viele Betroffene erleben ihre Tätigkeit jedoch gerade als Möglichkeit zur Emanzipation, etwa durch Kontrolle über Sexualität und Geschlechtsidentität. Ramírez Díaz warnt, solche Modelle würden Außenstehenden die Deutungshoheit geben: „Damit fällt man in eine Logik des ‚White Saviorism‘9 zurück.“

Wir müssen aufpassen, dass wir Sexarbeiter*innen nicht automatisch als Opfer darstellen.

Die Rechtswissenschaftlerin Salomé Lannier teilt diese Einschätzung. Für sie ist es „das Gegenteil von Feminismus“, wenn man vorgibt, Frauen schützen zu wollen, ihnen aber zugleich vorschreibt, was sie tun dürfen. „Wenn man einer Frau etwas vorschreibt – sei es, ob sie abtreiben darf oder nicht, Sexarbeit machen darf oder nicht – dann reduziert man Frauen darauf, als Frau so oder so sein zu müssen. Das widerspricht der Grundidee des Feminismus.“

Ähnlich argumentiert Luxemburgs Justizministerin Elisabeth Margue (CSV). In einem Interview mit dem Lëtzebuerger Land10 2018 sagte sie, dass sie sich nicht unbedingt als Feministin bezeichnen würde, sondern es für selbstverständlich halte, dass Frauen gleichberechtigt am gesellschaftlichen und politischen Leben teilnehmen. „Hat sich Ihre Position zum Feminismus seit dem Interview von 2018 verändert? Und welche Rolle spielen Frauenrechte in Ihrer Bewertung von Sexarbeit?“, frage ich sie. „Oft wird Feminismus mit einer übermäßigen Viktimisierung verbunden“, erwidert sie. „Genau das sehe ich auch in dieser Debatte als Problem: Wir müssen aufpassen, dass wir Sexarbeiter*innen nicht automatisch als Opfer darstellen.“ Wenn Feminismus aber bedeute, Gleichberechtigung für alle einzufordern, dann sei auch sie Feministin.

Mit dem essentialistischen Bild der Frau als Opfer geht indes das essentialistische Bild des Mannes als Täter einher. Jedoch nehmen innerhalb des Systems der männlichen Dominanz nicht alle Männer den gleichen Rang ein. Für Ramírez Díaz liegt deswegen ein wesentlicher Schlüssel zur differenzierten Betrachtung in einem intersektionalen Feminismus. „In jeder Gesellschaft gibt es unterschiedliche Formen von Männlichkeit: hegemoniale (also privilegierte) Männlichkeiten, die an der Unterdrückung aktiv teilnehmen; komplizenhafte Männlichkeiten, die zwar wissen, was passiert, aber das System nicht infrage stellen; und subalterne Männlichkeiten, die selbst Unterdrückung und Stigmatisierung erfahren – zum Beispiel Schwarze Männer oder Männer mit Migrationsgeschichte. Intersektionaler Feminismus macht dies sichtbar. Er macht auch sichtbar, dass Unterdrückung nicht nur auf Geschlecht reduziert werden kann. Eine 50-jährige Migrantin, die kaum Zugang zur Landessprache und zum Arbeitsmarkt hat, erlebt Diskriminierungen (wie Sexismus, Rassismus, Klassismus) nicht einfach kumulativ. Vielmehr durchziehen sie strukturell ihre gesamte Existenz.“ Sexarbeit könne unter diesen Umständen ein pragmatischer und logischer Schritt sein, um Geld zu verdienen, ohne dass notgedrungen Zwang oder Ausbeutung im Spiel sind.

Die Geschichte der Sexarbeit in Luxemburg

Der Feminismus hat auch in Luxemburg einen entscheidenden Einfluss auf die Einstellungen und die Politik rund um Sexarbeit. Die Geschichte der Sexarbeit, ihrer Regulierung, gesellschaftlichen Wahrnehmung und politischen Rahmenbedingungen reicht jedoch weiter in die Geschichte des Landes zurück. Sie ist geprägt von widersprüchlichen Entwicklungen, einer komplexen rechtlichen Situation und einer oft problematischen medialen Darstellung.

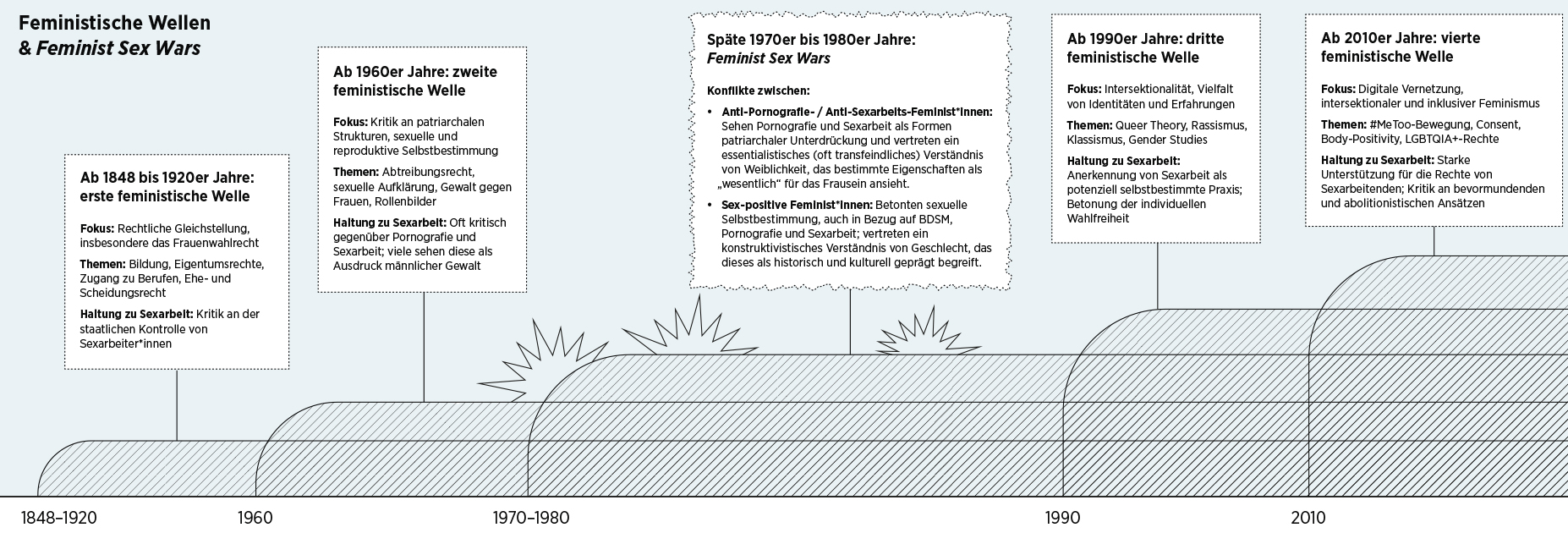

Vor Mitte des 20. Jahrhunderts existierte Sexarbeit in Luxemburg in einer rechtlichen Grauzone: Sie war weder vollständig legalisiert noch strikt verboten, sondern wurde gesellschaftlich verdrängt und moralisch stigmatisiert, weswegen historische Berichte über Sexarbeit selbst spärlich sind. Es gibt Hinweise, dass im Umfeld der Industriezentren und Garnisonen Luxemburgs (etwa im Raum Esch/Alzette oder in der Stadt während der beiden Weltkriege) Sexarbeit florierte – beispielsweise über Kellnerinnen in Gaststätten, die gleichzeitig der Sexarbeit nachgingen.

Das liegt vermutlich am rasanten Industrialisierungs- und Migrationsschub im Minette-Becken um 1900. Sexarbeit wurde erstmals als öffentliches „Problem“ definiert; Polizeiberichte verknüpften sie mit neuen Vergnügungsräumen und bezeichneten sogenannte Animierkneipen als „wahre Unzuchtstätten“ sowie „gefährlichste Horte der Geschlechtskrankheiten“, während die ausländische Kellnerin zur „personifizierten Gefahr“ erklärt wurde. Zugleich stigmatisierten Behörden das unverheiratete Zusammenleben als „Ansteckungsherd der Prostitution“, wobei Statistiken etwa für Differdingen einen Ausländeranteil von 92 Prozent in solchen „wilden Ehen“ auswiesen; damit verschränkten sich Geschlecht, Klasse, Nation und Raum im Blick auf Sexualität und schrieben die ausländische Frau der Arbeiterklasse im Süden des Landes als Gefahr für die sittlichen Männer Luxemburgs fest – und zwar über die Sexarbeit.11

Diese dichte Problematisierung rechtfertigte ein Maßnahmenbündel, das weit über das formale Strafverbot hinausging. Die Fremdenpolizei setzte an Stelle mühsamer Gerichtsverfahren auf die sofortige Ausweisung verdächtiger Frauen – in 81 % der einschlägigen Fälle traf es Migrantinnen – und verschob so das „Übel“ symbolisch ins Ausland. Parallel wurden Frauen mit vermuteter Syphilis festgenommen und isoliert, häufig nach vagen Angaben männlicher Patienten; zwischen 1899 und 1914 verzeichnete allein Hollerich 116 polizeilich registrierte Fälle, während Männer unbehelligt blieben.

Die Geschlechterwissenschaftlerin Heike Mauer analysiert diese Praktiken durch das Konzept der Gouvernementalität – ein von Michel Foucault geprägter Begriff, der Formen moderner Macht beschreibt, die nicht primär durch Verbote, sondern durch das „Führen des Verhaltens“ operieren: Staat und Öffentlichkeit kombinierten juristische Zwangsmittel mit disziplinarischen Verhaftungen und moralischen Selbstführungsappellen, etwa wenn Hausfrauen zur „nationalen Hygiene“ ermahnt wurden. Gouvernementalität macht verständlich, wie ein scheinbar heterogenes Arsenal – Strafrecht, Fremdenpolizei, Gesundheitszwang, Sittlichkeitsdiskurse – zu einem kohärenten Regime verschmolz, das intersektional bestimmte Gruppen von Frauen als Zielscheibe auswählte und ihre Mobilität, Körper und Arbeitsmöglichkeiten ordnete und einschränkte.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Sexarbeit in Luxemburg also weder liberal reguliert noch schlicht verboten, sondern in einem intersektionalen Machtmix aus Strafrecht, Polizeirecht, Gesundheitszwang und moralischer Selbstführung regiert. Sichtbar wird ein gender- und migrationspolitisches Dreieck: weibliche Körper, männliche Bedürfnisse, nationale Hygienesorgen, die vor vermeintlichen Gefahren aus dem Ausland geschützt werden müssen. Dieses historische Panorama erklärt, warum aktuelle Debatten um Sexarbeit fast zwangsläufig Themen wie Migration, öffentliche Gesundheit und Geschlechterrollen berühren.

Auch danach bleiben Berichte über Sexarbeit rar. Doch 1970 erfolgte in Luxemburg ein deutlicher Kurswechsel: Mit einer Reform des Strafgesetzbuches wurden Bordelle gesetzlich verboten. Offiziell begründet wurde dies mit dem Ziel, Proxenetismus (Zuhälterei) und Menschenhandel einzudämmen, die öffentliche Ordnung und Moral zu wahren und gesundheitliche Risiken zu reduzieren. Damit folgte Luxemburg einem europaweiten Trend, der sich auch auf die UN-Konvention von 1949 zur Unterdrückung des Menschenhandels bezog, und schlug einen abolitionistischen Kurs ein. Sexarbeit selbst blieb zwar legal, wurde jedoch in den kommenden Jahrzehnten immer stärker reglementiert, gesellschaftlich stigmatisiert, und entzog sich gleichzeitig weitgehend effektiver staatlicher Regulierung. Was blieb, war ein Klima, in dem Sexarbeit zwar existierte, aber nicht offen thematisiert wurde.

1999 rückt das Thema dann im Nachgang der internationalen feministischen Diskurse um Sexualität in einen neuen Rahmen: Menschenhandel wird als eigener Straftatbestand definiert und Prostitution hauptsächlich durch diese Brille betrachtet. Der politische Fokus verschiebt sich hin zur Kriminalitätsbekämpfung. In den folgenden Jahren wird die Gesetzgebung in diesem Bereich weiter ausgebaut, ohne dass freiwillige Sexarbeit einen eigenen Rechtsrahmen erhält.

2007 ließ die Regierung erstmals Meinungsumfragen zur Sexarbeit in der Bevölkerung durchführen – ein erster vorsichtiger Schritt hin zu einer offeneren Diskussion. Sie zielten darauf ab, gesellschaftliche Einstellungen zur Sexarbeit zu erfassen und zeigten beispielsweise, dass in Luxemburg eine Opferperspektive vorherrscht: Die überwiegende Mehrheit der Befragten sah Sexarbeit nicht als autonome Entscheidung an. 2011 forderte die damalige Familienministerin und frühere Ministerin für die Förderung der Frauen Marie-Josée Jacobs (CSV) die Einführung des Nordischen Modells, welches die Kund*innen von Sexarbeit kriminalisiert. Mit dem Regierungswechsel 2013 unter DP, LSAP und Grünen wurde dieser Plan jedoch nicht weiterverfolgt.

2012 wurden die Meinungsumfragen wiederholt.12 Nur 23 % der Befragten sehen Sexarbeit als eine autonome Entscheidung an – ein Anstieg von 7 % gegenüber 2007, aber noch immer ein deutliches Zeichen für die vorherrschende Opferperspektive. Drei Viertel der Befragten geben an, sie würden eine ihnen nahestehende Person zum Ausstieg aus der Sexarbeit bewegen wollen. Im selben Jahr organisierte das Ministerium für Chancengleichheit eine vielbeachtete Konferenz: Et si on parlait de prostitution au Luxembourg? Damit wird ein Tabu gebrochen. Regierungsvertreter*innen reisen daraufhin in die Niederlande (Legalisierung der Sexarbeit) und nach Schweden (Kriminalisierung durch das Nordische Modell), um sich dortige Gesetzgebungen anzuschauen – ein Zeichen dafür, dass auch Luxemburg politische Reformen in Erwägung zieht.

2014 folgte mit der sogenannten EXIT-Strategie ein erstes konkretes Ergebnis. Das vom Ministerium finanzierte Programm wird von der Beratungsstelle für Sexarbeitende dropIn des Roten Kreuzes betreut und soll Menschen unterstützen, die dauerhaft aus der Sexarbeit aussteigen möchten. Es gibt dabei zwei unterschiedliche Module: EXIT 1 richtet sich an Personen ohne eigene Wohnung und sieht die Bereitstellung einer Unterkunft vor, während EXIT 2 für Personen mit bestehendem Wohnraum gedacht ist. Grundlage bildet jeweils ein individueller Vertrag zwischen den Teilnehmenden und dem dropIn, der in Zusammenarbeit mit Partnern wie der Arbeitsagentur ADEM, den Gemeinden oder der Caisse Nationale de Santé umgesetzt wird.

Die bisherige Bilanz ist jedoch ernüchternd. Im dropIn erklärt man mir, dass sie selten Anträge dafür erhalten. Ashanti Berrend, die bis April 2025 die stellvertretende Direktionsbeauftragte war, erklärte im Interview, dass „eine Wohnung allein nicht die Probleme löst; der Ausstieg aus der Sexarbeit ist ein komplexer Prozess, der oft von Rückschlägen geprägt ist. Viele kehren zur Sexarbeit zurück, weil sie keine Alternativen sehen.“

Die Direktionsbeauftragte Claire Marchal geht noch weiter: „Der reine Wunsch, auszusteigen, ist selten. Es geht oft um grundlegende administrative Unterstützung oder um die Entwicklung neuer beruflicher Perspektiven.“

Bislang konnte deshalb nur eine sehr kleine Zahl an Menschen erfolgreich in andere Lebenswege begleitet werden. Dem stehen zahlreiche Abbrüche des EXIT-Programms gegenüber, u. a. aufgrund von Suchterkrankungen, gesundheitlichen Problemen oder fehlendem Aufenthaltstitel. Häufig scheitert der Übergang nicht am Willen der Betroffenen, sondern an strukturellen Hürden. So stellt insbesondere der angespannte Luxemburger Wohnungsmarkt eine enorme Hürde dar. Viele der Jobs, die für ehemalige Sexarbeiter*innen in Frage kommen – etwa in Reinigung oder Gastronomie – sind niedrig bezahlt, sodass Vermieter*innen nur schwer überzeugt werden können, Wohnungen an sie zu vergeben. Auch die Wartelisten beim Fonds du logement sind lang. Hinzu kommt, dass ohne gültige Aufenthaltspapiere kaum eine Chance besteht, einen regulären Job oder eine Wohnung zu finden. „Die Zugänglichkeit dieser Programme für Nicht-EU-Bürger*innen ist außerdem sehr eingeschränkt“, erklärt Berrend. „Obwohl einige über einen Aufenthaltsstatus in anderen EU-Ländern verfügen, finden sie oft schwer Zugang zu Unterstützungsprogrammen in Luxemburg.“

Fachleute sehen die EXIT-Strategie deshalb als zu schmal angelegt und nicht ausreichend auf die Realität der Zielgruppe abgestimmt. Sie bemängeln, dass strukturelle Probleme – prekäre Jobs, Wohnungsnot, Aufenthaltsrecht – zu wenig berücksichtigt werden. Das Programm stößt hier an klare Grenzen: Nicht alle Menschen in der Sexarbeit streben einen Ausstieg an, und für jene, die es versuchen, braucht es weit umfassendere sozialpolitische Rahmenbedingungen, als die EXIT-Strategie bisher bieten kann.

2016 sorgte die Einführung des Nordischen Modells in Frankreich für neue Dynamiken in Luxemburg. Die Nachfrage im Großherzogtum stieg – besonders in Grenzregionen. Die Regierung entwickelte einen Plan d’Action National (PAN) Prostitution. Ziel ist nicht die Kriminalisierung von Sexarbeiter*innen oder deren Kund*innen, sondern die Verbesserung der Sicherheit sowie der Kampf gegen Menschenhandel. Parallel forderte der Conseil national des femmes du Luxembourg (CNFL) erneut die Einführung des Nordischen Modells und die Abschaffung der Sexarbeit und lehnte das Konzept der „selbstbestimmten Prostitution“ explizit ab.

2018 wurde schließlich ein neues Gesetz verabschiedet – ein politischer Kompromiss zwischen Legalisierung einerseits und den Forderungen nach der Kriminalisierung durch das Nordische Modell andererseits. Diesen Änderungen werden wir uns im folgenden Kapitel widmen.

2020 veränderte die COVID-19-Pandemie das Bild von Sexarbeit in Luxemburg dann grundlegend. Der Straßenstrich, lange sichtbar im städtischen Bahnhofsviertel, verlor an Präsenz. Kund*innen blieben aus, viele Sexarbeiter*innen zogen sich zurück oder verlagerten ihre Tätigkeit in private Räume. Einige beendeten ihre Tätigkeit ganz, andere stiegen – oft aus wirtschaftlicher Not – neu ein. Auch nach den Lockerungen der Ausgangssperren findet Sexarbeit heute größtenteils in privaten Räumen statt und bleibt somit unsichtbar und schwerer zu erreichen – sowohl allgemein für die Gesellschaft als auch spezifisch für Hilfsorganisationen oder die Polizei: „Durch die Verlagerung der Aktivitäten in Privatwohnungen

– oder sogenannte ‚short-term facilities‘ wie Airbnb usw. – und parallel dazu das Werben bzw. Inserieren in speziellen Foren und auf Plattformen sind die sonst sichtbaren Aktivitäten aus dem öffentlichen Raum verschwunden“, erklärt Chefkommissar Johny Meyrer von der Polizei. „Es ist schwieriger geworden, mit den betreffenden Personen in Kontakt zu treten. Eine ‚einfache‘ Patrouille oder Kontrolle in bestimmten Vierteln der Stadt reicht nicht mehr aus, um sich ein Bild von der Situation zu machen.“ Auf der Straße käme es zwar zu geringen saisonalen Fluktuationen, wobei jedoch oft Personen anzutreffen sind, die der Polizei schon länger bekannt seien. Allgemein bleibt die Straßensexarbeit seit der Pandemie dauerhaft reduziert. Meyrer könne verstehen, dass die Verlagerung der Aktivitäten in Wohnungen für die betroffenen Personen Vorteile in Bezug auf Anonymität, Hygiene, Sicherheit usw. mit sich bringt. „Allerdings ist es für uns dadurch schwieriger herauszufinden, ob Sexarbeit hier freiwillig erfolgt oder aus einer Not- bzw. Zwangslage heraus. Besonders bei den genannten ‚short-term facilities‘ besteht das Risiko, dass potenzielle Opfer innerhalb eines Netzwerks durch EU-Länder geschleust werden. Hier besteht durchaus die Gefahr, dass wir eine solche Zwangslage nicht rechtzeitig mitbekommen.“

Ramírez Díaz hat mehrere Jahre in der Großregion gelebt und geforscht. Er meint: „Eine Grenze zwischen zwei Ländern ist keine klare Linie, sondern ein Ort intensiver Bewegung und Austausch. Sexarbeit ist in diesem Kontext stets präsent und allgegenwärtig.“ Auffällig sei die Koexistenz der unterschiedlichen Modelle: Deutschland erkennt Sexarbeit an, Belgien entkriminalisiert sie, Frankreich kriminalisiert Freier*innen – und Luxemburg schwanke unklar zwischen Toleranz und gezielter Einschränkung. „Doch keines dieser Modelle lässt Sexarbeit verschwinden. Luxemburg ist vielmehr ein spannungsgeladener Punkt, an dem die verschiedenen Rechtsmodelle und Realitäten aufeinanderprallen.“

Luxemburg ist zudem ein Transit- und Arbeitsland. Ramírez Díaz erklärt, dass die starke Wirtschaft Luxemburgs viele Sexarbeiter*innen aus Frankreich, Belgien und Deutschland anziehe, die lukrativere Arbeit, wohlhabendere Kund*innen oder spezialisierte Dienstleistungen suchen. „Das Land kann nicht ignorieren, dass Sexarbeit Teil seiner Wirtschaft und regionalen Dynamik ist. Früher oder später wird Luxemburg klarer als jetzt Stellung beziehen müssen.“

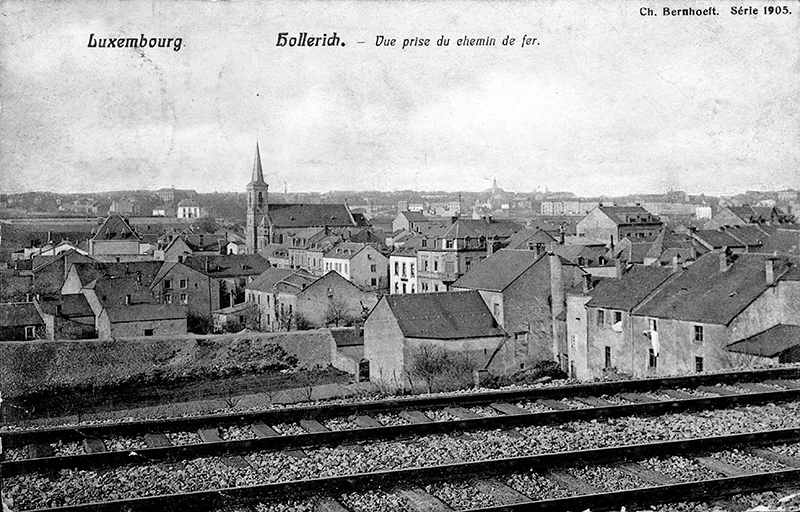

Politik, Gesetze und Sexarbeit

Luxemburgs politische und gesetzliche Herangehensweise an Sexarbeit steht im Kontext dreier ganz unterschiedlicher europäischer Modelle: dem französischen, abolitionistischen Nordischen Modell, der deutschen regulativ-legalisierenden Herangehensweise und der vollständigen Entkriminalisierung in Belgien. Diese Vielfalt beeinflusst Luxemburgs Politik, die in einer komplexen Zwischenposition verharrt.

Besonders umstritten ist das Nordische Modell. „Aus politischer Sicht ist die Kriminalisierung von Sexarbeit – also auch das Nordische Modell – weltweit eines der schädlichsten Probleme“, meint Jones. „Zahlreiche empirische Studien zeigen, dass diese Maßnahmen nicht nur unwirksam sind, sondern Sexarbeiter*innen aktiv schaden.“ Auch Ramírez Díaz kritisiert: „In Frankreich fließen heute die meisten Mittel für die öffentliche Gesundheit, die für Sexarbeiter*innen bestimmt sind, an abolitionistische Verbände. Organisationen, die sich für Rechte von Sexarbeiter*innen einsetzen, erhalten kaum finanzielle Unterstützung.“ Teile dieses Modells beeinflussen ebenfalls die Gesetzgebung in Luxemburg. Befürworter*innen des Nordischen Modells argumentieren, dies senke die Nachfrage und schütze so Sexarbeiter*innen. Allerdings zeigen wissenschaftliche Untersuchungen immer wieder, dass das Nordische Modell die Situation eher verschlechtert als verbessert. Eine kanadische Studie13 etwa kam zu dem Schluss, dass Strafverfolgung und Polizeistrategien, die sich gezielt gegen Freier*innen richten, bestehende Risiken und Gefahren reproduzieren.14 Vor allem das Risiko von Gewalt und Missbrauch gegenüber Sexarbeiter*innen nehme dadurch zu. Die Forscher*innen betonen zudem, dass die Kriminalisierung der Freier*innen keinen nennenswerten Effekt auf die Reduzierung der Straßen-Sexarbeit oder die Prävalenz von Gewalt habe. Vielmehr liefere ihre Analyse „starke empirische Belege“, dass eine solche Kriminalisierung die Verhandlungsmacht von Sexarbeiter*innen hinsichtlich ihrer Arbeitsbedingungen, Sicherheit und Gesundheit erheblich beeinträchtige. Zudem verdränge dieses Modell Sexarbeit in abgelegenere, unsichere Gebiete, wo Sexarbeiter*innen weniger Möglichkeiten hätten, Kund*innen vorab zu überprüfen oder bestimmte Dienstleistungen – etwa Sex ohne Kondom – abzulehnen. Dies führe unmittelbar zu einer Zunahme körperlicher und sexueller Gewalt sowie einer erhöhten Gefahr von HIV und anderen STIs.15

Besonders aufschlussreich ist hierzu die Sicht der luxemburgischen Rechtswissenschaftlerin Salomé Lannier. Ursprünglich selbst Befürworterin des Nordischen Modells, änderte sie ihre Meinung aufgrund der vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse: „Lange Zeit habe ich an das Nordische Modell geglaubt. Ich war der Meinung, dass Prostitution abgeschafft werden sollte, weil sie gegen die Rechte der Frauen verstöße. Doch dann wurde ich Wissenschaftlerin. Ich begann, wissenschaftliche Studien über das Nordische Modell zu lesen und vor allem über die realen Auswirkungen dieser rechtlichen Rahmenbedingungen auf die Menschen, auf die sie abzielen.“ Und langsam änderte sich ihre Perspektive. „Ich habe mich entschieden von der Unterstützung des Nordischen Modells abgewendet und bin jetzt von der Entkriminalisierung überzeugter.“

Lannier betont, dass es oft eine einer politischen Agenda folgenden Fehlinterpretation von Daten sei, wenn behauptet wird, in Ländern mit Nordischem Modell würden Statistiken belegen, dass die Zahl an Sexarbeiter*innen zurückgegangen sei. „In Wahrheit wurden nach Einführung des Gesetzes Freier*innen und Sexarbeiter*innen in den Schatten gedrängt. Plötzlich gab es keine Daten mehr – nicht weil die Sexarbeit verschwunden war, sondern weil sie in den Untergrund getrieben wurde. Aber nur weil man etwas nicht mehr sehen kann, bedeutet das nicht, dass es nicht mehr existiert.“

Lannier weist auch darauf hin, dass das Vertrauen gegenüber der Polizei in Ländern mit Nordischem Modell sinke, was besonders gefährlich ist, wenn Sexarbeiter*innen Schutz vor Gewalt benötigen. Dieses Vertrauensdefizit gegenüber staatlichen Institutionen sei ein gravierender Nebeneffekt des Modells.

© Philippe Reuter / forum

Jones geht noch weiter: „Die Politik gegenüber Sexarbeit, insbesondere die Kriminalisierung, ist grundlegend klassistisch. Ich würde sogar sagen, sie ist Teil eines anhaltenden Krieges gegen die Armen. Diese Gesetze treffen gezielt wirtschaftlich marginalisierte Menschen und verstärken gesellschaftliche Ungleichheiten.“

Eine der alarmierendsten Entwicklungen sei, dass Finanzinstitute Sexarbeiter*innen zunehmend von Bankgeschäften und Zahlungsabwicklungen ausschließen. „Immer häufiger werden ihre Konten eingefroren oder gekündigt, und große Plattformen wie Mastercard, PayPal oder Cash App weigern sich, ihre Zahlungen zu bearbeiten.“ Diese Entwicklung sei auf die FOSTA- (Fight Online Sex Trafficking Act) und SESTA-Gesetze (Stop Enabling Sex Traffickers Act) in den USA zurückzuführen, die am 11. April 2018 in Kraft traten und die Haftungsbefreiung für Online-Plattformen aufhoben, wenn sie mutmaßlich sexuelle Dienstleistungen fördern. „Dies treibt Sexarbeiter*innen weltweit noch tiefer in finanzielle Unsicherheit“, bedauert Jones.

In kapitalistischen Volkswirtschaften stehe Produktivität an erster Stelle. Arbeit werde akzeptiert, wenn sie den starren Geschlechternormen und moralischen Vorstellungen entspricht. Jones meint: „Sexarbeit stellt diese Normen auf mehrfache Weise in Frage. Weil Sexarbeit außerhalb traditioneller Arbeitsmärkte stattfindet, nutzen Regierungen Kriminalisierung als Werkzeug, um Betroffene zu kontrollieren und zu bestrafen, statt systemische Ursachen wie Armut und Diskriminierung zu beseitigen.“

Auch Luxemburgs Justizministerin Elisabeth Margue zeigt sich skeptisch gegenüber dem Nordischen Modell. Sie hebt hervor, dass die Zahlen dessen Wirksamkeit nicht überzeugend belegen.

Gerade hier liegt ein Hauptproblem der luxemburgischen Debatte. Der CNFL hält trotz Kritik weiterhin am Nordischen Modell fest. Auf Nachfrage erklärt der CNFL, dass ihre Position seit 2016 nicht neu bewertet wurde. Sein zentrales Argument ist der Schutz der vulnerabelsten Personen, wofür er auf „eine Vielzahl von Studien und Umfragen“ verweist – ohne jedoch konkrete Quellen zu nennen.

Sexarbeiter*innen, die sich öffentlich äußern, seien laut CNFL lediglich Unterstützer*innen des „Prostitutionssystems“, während die eigentlichen Opfer aus Angst schweigen würden. Das „Prostitutionssystem“ erklärt der CNFL pauschal als gewalttätig.

Dem Nordischen Modell steht die Entkriminalisierung gegenüber, wie sie in Belgien umgesetzt wurde. Hier erhalten Sexarbeitende, wie in anderen Berufen auch, Zugang zu umfassenden Arbeits- und Sozialrechten.

Da das Gesetz in Belgien noch relativ jung ist, gibt es kaum belastbare Zahlen oder Daten zur Wirksamkeit. Allerdings gibt es diese aus Neuseeland, wo die Entkriminalisierung bereits 2003 eingeführt wurde. „Hier haben wir ziemlich viel Forschung vorliegen“, sagt Lannier. „Die Untersuchungen zeigen, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessert haben. Sexarbeiter*innen haben mehr Verhandlungsmacht, sowohl mit Kund*innen als auch mit Bordellbesitzer*innen.“ Dazu gehört zum Beispiel die Möglichkeit, auf Kondome zu bestehen. „Außerdem gibt es einen stärkeren rechtlichen Schutz für Sexarbeitende, so dass diese ihre Rechte besser wahrnehmen können. Und nicht zuletzt hat die Entkriminalisierung auch ein gestärktes Vertrauen in Institutionen wie Polizei und soziale Dienste ermöglicht. Sexarbeitende trauen sich öfters zur Polizei, wenn sie Gewalt erfahren. Durch die größere Sichtbarkeit sind sie auch erreichbarer für Unterstützungsangebote.“ Auch wenn Entkriminalisierung kein Allheilmittel gegen Gewalt und Stigmatisierung darstelle, belegen Studien aus Ländern wie Neuseeland, dass Gewalt reduziert und Gesundheitsversorgung verbessert werden können.

Neben dem Abolitionismus (Frankreich) und der Entkriminalisierung (Belgien) steht die Legalisierung bzw. Regulierung. Sexarbeit ist hier erlaubt, aber an Sonderauflagen geknüpft (z. B. Registrierung, Gesundheitsauflagen, Beschränkung auf spezielle Zonen, Lizenzpflicht für Betriebe). Wer außerhalb dieses Rahmens arbeitet, macht sich (wieder) strafbar oder handelt ordnungswidrig. Das schafft oft eine Zwei-Klassen-Struktur: „legal“ im Regime, „illegal“ daneben – mit entsprechenden Risiken.

„Legalisierung bedeutet nicht zwangsläufig Rechte“, betont Lannier. „Beispielsweise haben Sexarbeiter*innen in Ländern mit Legalisierung oft nur sehr eingeschränkt Zugang zu Arbeitsrechten. Manchmal haben sie sogar überhaupt keinen Zugang dazu.“

Ein Beispiel dafür ist neben der Gesetzgebung in den Niederlanden das deutsche Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG): Zwar gibt es durch das Gesetz verbesserte Informationen über Rechte, Gesundheitsschutzmaßnahmen und eine bessere Überwachung legaler Stätten für Sexarbeit. Gleichzeitig weist das Gesetz aber erhebliche Schwächen auf, insbesondere durch die verpflichtende Registrierung. Diese wird von vielen Sexarbeitenden abgelehnt, da sie Stigmatisierung und rechtliche Schwierigkeiten befürchten, was dazu führt, dass sich zahlreiche von ihnen in die Illegalität zurückziehen und somit weniger geschützt sind.16 Gerade marginalisierte Gruppen, wie etwa migrantische Sexarbeitende ohne Arbeitserlaubnis, bleiben von den Schutzmechanismen des Gesetzes weitgehend ausgeschlossen. Trotz der erklärten Zielsetzung des ProstSchG, die Arbeitsbedingungen von Sexarbeitenden zu verbessern, bleiben strukturelle Probleme bestehen, und eine umfassende Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen wurde bislang nicht erreicht.17

Die politische Landschaft Luxemburgs spiegelt Elemente dieser unterschiedlichen Ansätze wider. Luxemburg verfolgt seit 2018 eine eigene Zwischenlösung mit Elementen aus sowohl Abolitionismus als auch Legalisierung bzw. Regulierung: Sexarbeit bleibt grundsätzlich legal, aber ohne rechtlichen Rahmen. Bordelle bleiben verboten. Straßen-Sexarbeit ist nur auf zwei genau definierten Straßen rund um das Bahnhofsviertel gestattet – und dies ausschließlich in einem engen Zeitfenster zwischen 20:00 und 3:00 Uhr nachts. Gleichzeitig drohen Kund*innen strafrechtliche Konsequenzen, wenn sie wissentlich die Dienste von Minderjährigen, Opfern von Menschenhandel, Zuhälterei oder Zwangsprostitution, oder von besonders schutzbedürftigen Personen in Anspruch nehmen. Dazu gehören beispielsweise Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus, in prekären sozialen Lagen, Schwangere, kranke Menschen oder Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung oder Behinderung. Es drohen dann Gefängnisstrafen zwischen acht Tagen und fünf Jahren sowie Geldstrafen bis zu 50 000 €. Das Problem: Die Beweislast liegt bei den Behörden – und in der Praxis ist kaum nachzuweisen, was Kund*innen wussten oder nicht wussten. Johny Meyrer von der Polizei bestätigt, dass ihnen kein Fall einer Verurteilung bekannt sei. Zwar werden regelmäßig Kund*innen verhört, „allerdings kam es, soweit ich mich erinnere, noch nie zu einer Festnahme eines Kunden, da die Umstände nie glasklar waren.“

Viele halten diese Gesetzgebung deswegen für rein symbolisch, aber realitätsfern. „Die meisten Gesetze, die angeblich Menschen vor Zwang schützen sollen, tun wenig, um Betroffenen wirklich zu helfen“, erklärt Jones. „Viel entscheidender wäre es, strukturelle Probleme wie Armut, Rassismus und patriarchale Unterdrückung anzugehen – jene Faktoren, die Menschen überhaupt erst in prekäre Situationen bringen.“ Viele Leute, mit denen ich im Rahmen meiner Recherchen gesprochen habe, darunter auch Sexarbeitende, bemängeln außerdem, dass ausgerechnet diese „besonders schutzbedürftigen“ Personen mit dem neuen Gesetz quasi so behandelt werden, als würde in Luxemburg das Nordische Modell gelten. Durch die Gesetzgebung der Kriminalisierung ihrer Kundschaft werde ihnen somit ihre manchmal einzige mögliche Einkommensquelle genommen. Auch bleibt im Gesetz unklar, was mit Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen genau gemeint ist und warum ausgerechnet diese Menschen auch pauschal als „schutzbedürftig“ angesehen werden. Kritiker*innen führen beispielsweise an, dass Menschen, die körperlich behindert sind, sich durchaus selbstbestimmt zur Sexarbeit entscheiden können – unabhängig von ihrer Behinderung – und in diesem Fall keine „Errettung“ oder Schutz durch den Staat brauchen oder möchten.

Zur wirksameren Strafverfolgung erweiterte das Gesetz außerdem die Zutrittsrechte der Polizei: Mit Genehmigung der Staatsanwaltschaft dürfen Beamte jederzeit Hotels, Bars, Clubs oder andere öffentlich zugängliche Orte betreten, wenn konkrete Hinweise auf Zuhälterei vorliegen. „Das Eintrittsrecht in eine Privatwohnung hingegen ist im Code de procédure pénale geregelt“, erklärt Meyrer. „Dafür braucht es ‚sichere, präzise und übereinstimmende Anhaltspunkte, die vermuten lassen, dass dort Handlungen des Zuhältertums begangen werden‘ sowie die Zustimmung der Staatsanwaltschaft. Es ist uns nicht erlaubt, einfach so eine Wohnung zu betreten.“

Opfer von Menschenhandel, die wegen Straßenanwerbung („racolage“) auffallen, bleiben mit der neuen Gesetzgebung in Luxemburg straffrei. Zudem wurde ein neuer Straftatbestand eingeführt, der den missbräuchlichen Umgang mit Ausweisen oder Reisedokumenten im Kontext von Menschenhandel mit bis zu fünf Jahren Haft sanktioniert.

Zusätzlich wurde mit dem Gesetz die Einrichtung des Comité prostitution beschlossen. Dieses soll die Sexarbeit in Luxemburg kontinuierlich beobachten, die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans (PAN) begleiten und der Regierung regelmäßig Empfehlungen vorlegen. Das Gremium arbeitet eng mit der Koordinierungsstelle gegen Menschenhandel zusammen und kann externe Fachleute als Beobachter*innen hinzuziehen.

Das Gremium besteht aus neun ordentlichen Mitgliedern aus Justiz-, Gleichstellungs- und Innenministerium, der Staatsanwaltschaft, der Polizei, der Sozialabteilung der Stadt Luxemburg, des dropIn-Projekts für Sexarbeitende des Roten Kreuzes, der HIV-Beratung sowie der Zivilgesellschaft. Kritisiert wird allerdings, dass in diesem Gremium die Stimmen von Sexarbeiter*innen selbst fehlen. Jones fordert beispielsweise, dass politische Entscheidungsprozesse, die Sexarbeit betreffen, nur mit direkter Beteiligung von Sexarbeiter*innen stattfinden dürfen – „Nothing about us without us.“ Diese Forderung trifft auf eine Realität, in der Sexarbeiter*innen in politischen Gremien, wie dem Comité prostitution, oft noch immer fehlen. Es gibt aktuell Bemühungen, dies im Comité zu ändern, auch wenn sich die Umsetzung aufgrund des Stigmas als schwierig erweist.

Kritiker*innen wie Lannier betonen, dass Luxemburgs Politik visionslos sei, keine deutliche Richtung vorgebe und so eine nachhaltige Lösung verhindere. Die fehlende Anerkennung von Stätten für Sexarbeit erschwert zudem sichere Arbeitsbedingungen und die kollektive Selbstorganisation der Sexarbeiter*innen. Luxemburg befindet sich somit weiterhin in einer komplexen politischen Diskussion, die zwischen Schutz, Autonomie und gesellschaftlichen Erwartungen pendelt.

Justizministerin Margue verteidigt dennoch Luxemburgs Ansatz als pragmatischen Mittelweg, der vulnerablen Personen Schutz bieten soll, ohne in völlige Liberalisierung oder völligen Abolitionismus abzugleiten. Sie zeigt sich jedoch offen für neue Erkenntnisse auch seitens des Comité prostitution sowie für eine kritische Überprüfung des Modells und gesteht zu, dass wissenschaftliche Forschungen künftig stärker berücksichtigt werden sollten.

Lannier zieht einen risikobasierten Ansatz vor: „Die Realität ist, dass Sexarbeit existiert. Anstatt darüber zu streiten, ob es sie geben sollte oder nicht, sollten wir uns auf die Risiken konzentrieren, denen Sexarbeiter*innen ausgesetzt sind ‒ Ausbeutung, Gesundheitsrisiken, prekärer Migrationsstatus ‒ und darauf hinarbeiten, ihr Leben zu verbessern, indem wir sicherstellen, dass ihre Grundrechte geschützt und wirksam umgesetzt werden.“

Auch für Jones ist eine Sache klar: „Politische Maßnahmen müssen auf Schadensbegrenzung und nicht auf Verbote ausgerichtet sein. Außerdem muss sich die Politik auf die stärksten marginalisierten Communitys innerhalb der Sexarbeit konzentrieren, also auf trans Menschen, People of Color, Menschen mit Behinderungen. Und die Politik muss empirisch-wissenschaftlich fundiert sein, statt auf moralische Panik oder politische Bequemlichkeit zu setzen.“

Die Diversität der Sexarbeit(enden)

„Die Vielfalt der Menschen, die Sexarbeit verrichten, ist enorm – viel größer als allgemein angenommen“, betont Jones. „Sexarbeit wird nicht nur von cis18 Frauen, sondern auch von trans und nicht-binären Menschen ausgeübt, deren Bedürfnisse oft ignoriert werden.“ Die Gründe für den Einstieg in die Sexarbeit seien ebenso vielfältig: „In erster Linie ist Sexarbeit Arbeit – Menschen machen sie, um Rechnungen zu bezahlen, genau wie in jedem anderen Job.“

Ashanti Berrend erzählt: „Viele unserer Klient*innen nutzen die Sexarbeit als Mittel, um finanzielle Unterstützung für ihre Familien im Heimatland zu leisten. Insbesondere Migrant*innen aus Osteuropa teilen uns mit, dass sie den Großteil ihres Einkommens nach Hause schicken.“ Die Direktionsbeauftragte Claire Marchal fügt hinzu: „Andere betrachten die Sexarbeit als eine Möglichkeit des ‚einfach verdienten Geldes‘ und stehen oft unter starken wirtschaftlichen Zwängen, die ihnen wenig andere Arbeitsmöglichkeiten lassen.“

„Oft ist Sexarbeit auch eine kurzfristige Lösung für finanzielle Engpässe, beispielsweise um Ausbildungskosten zu decken“, fährt Jones fort. „Manche Menschen entscheiden sich sogar bewusst dafür, weil sie in der Sexarbeit bessere Bedingungen oder mehr Freiheit als in konventionellen Jobs finden.“

„Sexarbeit ist keine homogene Kategorie“, betont auch Ramírez Díaz. „Sie umfasst sehr unterschiedliche Menschen – mit vielfältigen Realitäten.“ In Frankreich, wo er heute lebt und arbeitet, hänge vieles von Nationalität, Rechtsstatus, Alter, Bildungsniveau und Lebenslauf ab. Das führe zu einer Hierarchisierung innerhalb der Sexarbeit. „Viele der Menschen, mit denen wir arbeiten, sind migrantische Sexarbeiterinnen, häufig aus China.“ Auch in Luxemburg hängt Sexarbeit oft mit ähnlichen Identitäts- und biographischen Kriterien zusammen.

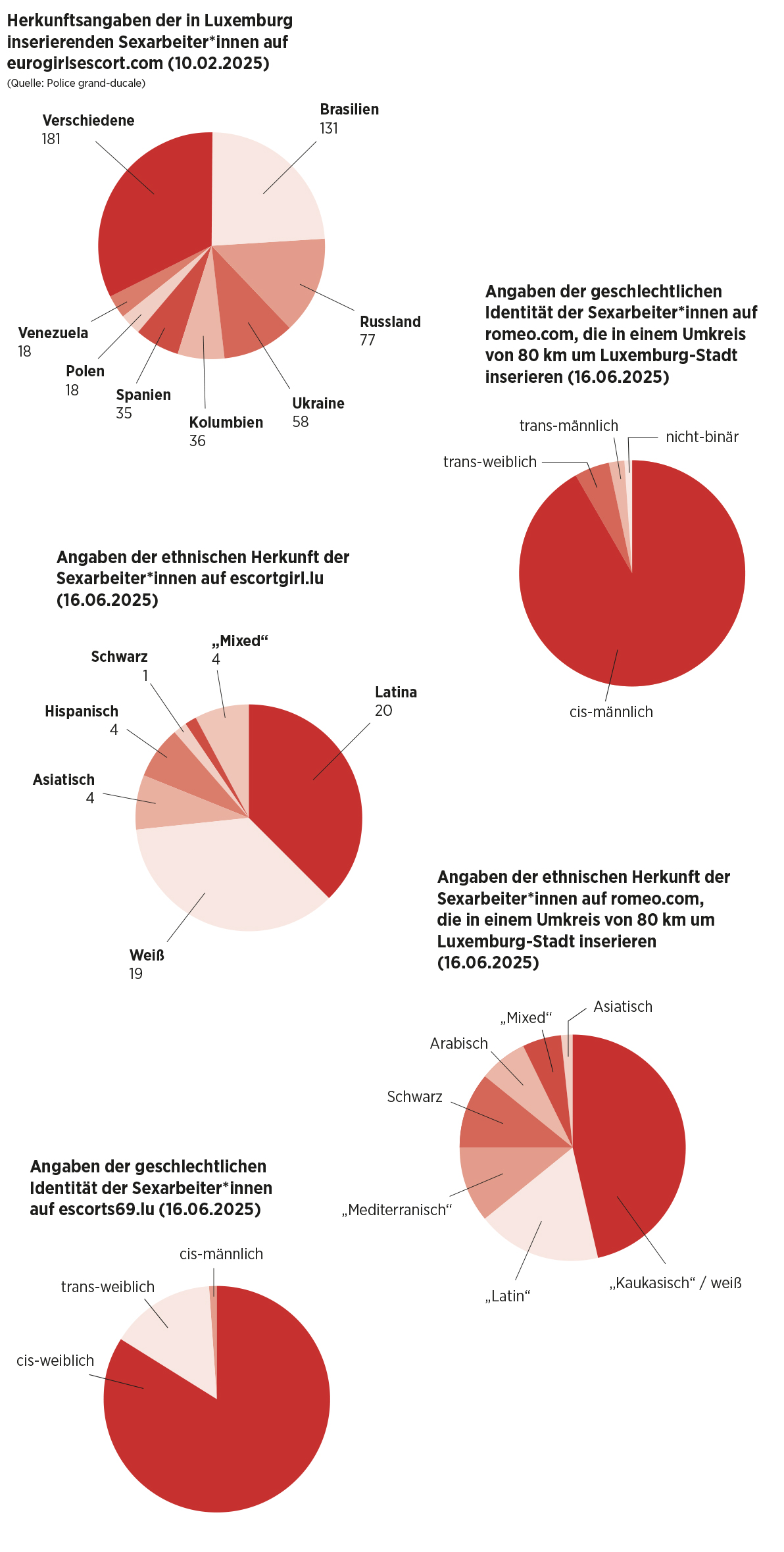

Die Zahl der Sexarbeitenden in Luxemburg variiert stark je nach Quelle. 2020 sprach ein Artikel im L’Essentiel von 1 500 bis 2 000 Personen, die in Luxemburg der Sexarbeit nachgehen würden.19 Laut Chefkommissar Johny Meyrer waren allein auf der Website eurogirlsescort.com Anfang 2025 insgesamt 575 Anzeigen mit Bezug auf Luxemburg geschaltet, auch wenn einige Anzeigen mehrfach geschaltet sein könnten oder Ortsangaben ungenau sind. So können Anzeigen in Petingen oder Rodingen beispielsweise in der Realität von Menschen jenseits der Grenze in Frankreich oder Belgien sein. Die Herkunftsangaben dieser Inserate unterstreichen zudem die internationale Zusammensetzung der Sexarbeiter*innen: 23 % der Anzeigen stammten von Personen aus Brasilien, gefolgt von Russland (13 %), Ukraine (10 %), Kolumbien und Spanien (jeweils 6 %) sowie kleineren Anteilen aus Frankreich, Polen, Venezuela und weiteren Ländern. Allerdings muss man auch hier vorsichtig sein, da aufgrund der Nachfrage nach bestimmten Hautfarben oder „Herkünften“ Angaben strategisch angepasst werden können. Der Hintergrund: Schwarze, Indigene und People of Color werden in sexuellen Märkten oft über rassifizierte Stereotype „exotisiert“, fetischisiert oder hypersexualisiert – etwa das stigmatisierende Stereotyp des hypersexuellen Schwarzen Mannes, der stets verfügbaren „heißblütigen“ Latina oder die historische Exotisierung asiatischer Frauen –, was Nachfrage prägt und Selbstpräsentationen auf Plattformen beeinflusst. Diese Stereotype sind teils während des europäischen Kolonialismus entstanden und wirken bis heute fort. Studien zeigen, dass solche rassifizierten Wünsche und Ausschlüsse online weit verbreitet sind und BIPOC20 häufig auf stereotype Rollen reduzieren – ein Muster, das auch auf Sex-Dienstleistungsportalen fortwirken kann.

„Wenn Migrant*innen nach Europa kommen, müssen sie überleben“, erklärt Ramírez Díaz. „Aber die Realität ist, dass nicht alle Migrationen gleich sind. Es gibt soziale Klassen in der Migration: Menschen, die mit einem Studienvisum oder einer Aufenthaltsgenehmigung kommen, können sich leichter in das akademische oder berufliche System integrieren. Menschen, die aus prekären Verhältnissen kommen, oft aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen in ihren Herkunftsländern, haben nicht die gleichen Möglichkeiten.“ Allerdings sei Sexarbeit für viele Migrant*innen keine Entscheidung, die sie erst hier getroffen haben müssen, sondern kann auch eine Kontinuität ihrer bisherigen Arbeit sein.

Auch trans Menschen – insbesondere trans Frauen – müssen besonders berücksichtigt werden. Trans Personen geraten zunehmend in den Fokus gesellschaftlicher Debatten. Transfeindlichkeit, die sowohl gesellschaftlich als auch politisch zunimmt, führt dazu, dass trans Menschen überdurchschnittlich häufig mit Arbeitslosigkeit konfrontiert sind. Gleichzeitig werden trans Körper, ähnlich wie BIPOC, ebenfalls von der Gesellschaft fetischisiert. Dies bedeutet, dass trans Menschen häufig Sexarbeit als einen der wenigen Wege sehen, überhaupt Geld verdienen zu können – auch in Luxemburg: Von den 5 146 Besuchen21 beim dropIn im Jahr 2023 sind 3 % auf trans Menschen zurückzuführen.22 Dabei machen trans Menschen weniger als 1 % der Gesamtbevölkerung aus.

Die Folgen dieser toxischen Mischung aus Hass und Fetischisierung sind oft tödlich: Am 20. November jeden Jahres, dem Trans Day of Remembrance, werden die Namen jener trans Personen veröffentlicht, die weltweit ermordet wurden. Jedes Jahr aufs Neue zeigt sich, dass trans Sexarbeiterinnen, insbesondere trans BIPOC, unter den Opfern stark überrepräsentiert sind – 2024 lag ihr Anteil bei erschreckenden 46 %, 2008 sogar bei 84 %.23 Hier wird erneut klar, dass Sexarbeitspolitik untrennbar mit Fragen von Diversität, sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Anerkennung verknüpft ist.

Die Diversität innerhalb der Sexarbeit zeigt sich im neoliberalen Kapitalismus jedoch auch anhand der sozialen Klassen. Bei Sexarbeit denken die meisten einseitig an die Straßensexarbeiterin aus ärmeren Verhältnissen. Doch Sexarbeit gibt es in sämtlichen sozialen Schichten. „Wenn man soziale Klassen analysiert, denkt man oft zuerst an Besitz, Einkommen und Produktionsmittel“, erklärt Ramírez Díaz. „Sexarbeit lässt sich nicht allein ökonomisch betrachten.“

Beispielsweise erlebe eine 60-jährige migrantische Sexarbeiterin eine völlig andere Realität als eine 20- oder 30-Jährige. „Ältere Sexarbeiter*innen verdienen weniger, erleben größere physische und soziale Herausforderungen und sind stärker ausgegrenzt. Auch Sprachbarrieren haben massive Auswirkungen: Sie können migrantische Sexarbeiter*innen abhängig machen – von Mittelsleuten, Übersetzer*innen oder Zuhälter*innen.“ Bei der Analyse von Sexarbeit müssten daher neben ökonomischen Faktoren unbedingt ethnische Herkunft, Migrationshintergrund, Alter, Gesundheitsstatus sowie Zugang zu sozialen Diensten einbezogen werden.

Auch aktuelle Zahlen aus Online-Portalen zeigen die Vielfalt des Sexarbeitsmarkts: Auf Luxgirls.lu waren am 16. Juni 2025 18 Anzeigen aktiv, darunter 14 cis Frauen und vier trans Frauen. Auf escortgirl.lu liefen 62 Anzeigen (1 arabisch, 4 asiatisch, 1 schwarz, 4 hispanisch, 20 Latina, 4 mixed, 19 weiß), auf escort-luxembourg.lu 110 Anzeigen, überwiegend von Frauen. Escorts69.lu listete sogar 362 Anzeigen, primär cis Frauen, aber auch 49 trans Frauen und einen cis Mann. Der hohe Anteil an trans Frauen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung verdeutlicht wieder das globale Phänomen, dass trans Frauen überdurchschnittlich häufig in der Sexarbeit anzufinden sind.

Über Romeo.com/Hunqz (für queere Anbieter*innen, insbesondere schwule und bisexuelle Männer sowie trans Frauen) wurden 279 Inserate im Umkreis von 80 km um Luxemburg-Stadt gemeldet: darunter vier trans Männer, zwölf trans Frauen, drei nicht-binäre Personen, der Rest cis Männer. Von der selbst ausgewiesenen Ethnie waren 102 Caucasian, 44 Latin, 27 Mediterranean, 24 Black, 16 Arab, 12 Mixed und 4 Asian.

Online erzählen die Inserate eine ganz andere Geschichte als das stereotype „Kommen und Gehen“. Neben klassischem Sex werben viele Anbieter*innen mit spezialisierten Erlebnissen wie BDSM-Sessions mit klar ausgehandelten Rollen von Dominanz und Unterwerfung, eindringliche Fetisch- oder Nassspiele, Rollenspiele sowie gezielte Feminisierungspraktiken für männliche Kunden. Auch Fisting, Massage mit erotischem Fokus und intime „Girlfriend/Boyfriend Experience“ zählen zu den häufig angebotenen Dienstleistungen – diese reichen von entspannten Begegnungen am Abend bis hin zu Begleitdiensten für gesellschaftliche Anlässe. Insgesamt zeigen die zahlreichen Profile, dass es im digitalen Sexarbeitsmarkt nicht nur um schnellen körperlichen Kommerz geht, sondern um ein reichhaltiges Spektrum von Spiel, Begegnung, körperlicher, aber auch emotionaler Nähe.

Auf Anfrage weist die Polizei darauf hin, dass sie jedoch keine Statistik im Kontext mit der Sexarbeit insgesamt in Luxemburg führe, da es unter anderem wegen der Fluktuation an Menschen und unterschiedlichen Diensten in der Sexarbeit nicht möglich sei, eine halbwegs verlässliche Zahl zu nennen. Diese enorme Diskrepanz zwischen den unterschiedlichen Zahlen und Schätzungen sowie die institutionell begrenzte Datenerhebung machen deutlich, wie schwer es ist, die tatsächliche Größe des Sexarbeitsmarkts in Luxemburg belastbar zu erfassen.

Daten zu freiwilliger Sexarbeit sind praktisch nicht zu finden. Das liegt einerseits an der gesellschaftlichen Unsichtbarkeit der Sexarbeit, andererseits an der Problematik des Begriffes „Freiwilligkeit“ selbst, da, wie wir gesehen haben, wirtschaftliche Zwänge unter kapitalistischen Bedingungen jede Form der Erwerbsarbeit mit einer gewissen Notwendigkeit verbinden, während unterschiedliche Diskriminierungsformen (Rassismus, Klassismus, Ausländer*innen-, Trans- oder Behindertenfeindlichkeit) Möglichkeiten der Erwerbsarbeit stark einschränken können. Gleichzeitig zeigen aktuelle Evaluationen zum Prostituiertenschutzgesetz in Deutschland, dass der Begriff „Freiwilligkeit“ in der Sexarbeit stets kritisch diskutiert wird: Während Sexarbeit von einigen Akteur*innen grundsätzlich als Verletzung der Menschenwürde, der Grundrechte und des Gleichheitssatzes bewertet wird, betonen andere, dass ein solcher pauschaler Ansatz die Selbstbestimmung der Sexarbeitenden ignoriert und diese als rechtlich unmündige Subjekte behandelt. In ihrem „Rechtsgutachten zur Freiwilligkeit in der Prostitution“ kommt das deutsche Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu der Schlussfolgerung: „Nach den Maßstäben der Rechtsordnung wird Prostitution nicht per se unfreiwillig ausgeübt, vielmehr besteht die Möglichkeit einer im Rechtssinne freiwilligen Prostitution. Prostitution ist mit dem rechtlichen Konzept der Freiwilligkeit und der Selbstbestimmung im Sinne von Art. 2 GG nicht von vornherein unvereinbar.“24

Gleichzeitig weist das Gutachten auf die Grenzen des Konzepts der Freiwilligkeit hin: „Insbesondere lassen sich zentrale Probleme (wie etwa das Phänomen der Armutsprostitution) nicht über die Freiwilligkeit lösen, weshalb sie auch nicht in diesen Bereich verschoben werden dürfen.“25 Dennoch wird hervorgehoben, dass die Anerkennung von Freiwilligkeit in der Sexarbeit eine wichtige Voraussetzung ist, um Sexarbeitende nicht als bloße Opfer, sondern als Träger*innen von Grundrechten und individueller Autonomie anzuerkennen. Dies erfordert jedoch eine differenzierte Betrachtung, die neben strukturellen Zwängen auch die subjektiven Perspektiven der Sexarbeitenden respektiert und schützt.

Zwischen Medien, Stigma und Empowerment

Sexarbeit ist ein gesellschaftlich stark stigmatisiertes Thema, das häufig von emotional aufgeladenen Debatten und Vorurteilen geprägt wird. Ein besonders prägnantes Beispiel hierfür liefert eine Diskussion in der Sendung Stern TV vom 16. Oktober 2024. Dort trat die deutsche CSU-Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär auf, eine Befürworterin des Nordischen Modells, die während der Sendung eine kontroverse Aussage traf. Bär argumentierte, dass Sexarbeitende entweder „halbfreiwillig“ oder aufgrund emotionaler Abhängigkeiten tätig seien und stellte dabei direkte Zusammenhänge zwischen Sexarbeit und früherem Kindesmissbrauch her.

In derselben Sendung26 wurde Nicole Schulze, eine Sexarbeiterin aus Trier, die auch in Luxemburg arbeitet, unmittelbar von Bär konfrontiert. Schulze wurde vorgeworfen, von Lobbyisten bezahlt zu sein, denn, so die CSU-Politikerin: „Selbstbestimmung ist eine absolute Mär! Man muss es sich natürlich irgendwann einreden, weil man denkt, man kommt da gar nicht mehr raus.“ Schulze widersprach deutlich: „Ich bin seit zwanzig Jahren in der Prostitution, und zwar als Straßensexarbeiterin. Ich finde es von Ihnen nicht korrekt, dass Sie mich hier hinstellen, nur weil ich Mitglied im Berufsverband für Sexarbeit bin, als wäre ich von der Lobby bezahlt.“ Die Diskussion verdeutlicht exemplarisch, wie tief verwurzelt Vorurteile und Stigma gegenüber Sexarbeiter*innen auch auf politischer Ebene noch sind.

Stigma in der Sexarbeit bedeutet, dass Menschen aufgrund ihrer Tätigkeit systematisch abgewertet, diskriminiert oder unsichtbar gemacht werden. Oft werden Sexarbeiter*innen als Opfer ohne Handlungsmacht dargestellt oder pauschal mit Kriminalität, Drogen und Gewalt in Verbindung gebracht. Hinzu kommt ein sogenanntes sekundäres Stigma: Nicht nur die Sexarbeitenden selbst, sondern auch ihre Familien, Partner*innen oder Kinder können Vorurteilen ausgesetzt sein. In der Soziologie spricht man in Anlehnung an Erving Goffman27 von einem „beschädigten sozialen Status“, der dazu führt, dass Betroffene ihre Tätigkeit oft verbergen müssen, um nicht gesellschaftlich ausgeschlossen zu werden. Das hat Folgen für ihre Gesundheit, ihre ökonomische Sicherheit und die Möglichkeit, ihre Rechte einzufordern.

In diesem Rahmen sprechen Betroffene oft auch von Hurenfeindlichkeit (engl.: whorephobia): Sie bezeichnet die Abwertung, Stigmatisierung oder Diskriminierung von Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind oder mit ihr assoziiert werden. Der Begriff umfasst sowohl individuelle Vorurteile als auch strukturelle Formen der Ausgrenzung. Hurenfeindlichkeit manifestiert sich in gesellschaftlichen Normen, Gesetzen und kulturellen Vorstellungen, die Sexarbeitende entwerten oder kriminalisieren. Hurenfeindlichkeit ist stark verstrickt mit anderen Diskriminierungsformen wie Frauenfeindlichkeit oder Klassismus. So kann sich Hurenfeindlichkeit beispielsweise auch als eine Form sozialer Kontrolle über Frauen ausdrücken, die deren sexuelle und ökonomische Autonomie einschränkt. Sexarbeiterinnen werden oft auch als „schlechte Frauen“ dargestellt, was dazu führt, dass andere Frauen sich von ihnen distanzieren, um nicht selbst stigmatisiert zu werden. Hurenfeindlichkeit kann sich in verschiedenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bereichen zeigen, darunter:

- Gesetzgebung, die Sexarbeit oder deren Kund*innen kriminalisiert oder stark reguliert

- Mediale Darstellungen, die Sexarbeiter*innen stereotypisieren

- Gesellschaftliche Einstellungen, die Sexarbeit als moralisch verwerflich oder per se bedauernswert ansehen

Dass eine solche Haltung nicht nur vereinzelte politische Meinungen, sondern auch ein generelles gesellschaftliches Klima widerspiegelt, zeigt sich auch in Luxemburg. Tatsächlich ist es sehr schwierig, Sexarbeitende zu finden, die bereit sind, öffentlich zu sprechen. Im Rahmen meiner Recherchen habe ich online Dutzende Sexarbeitende unterschiedlicher geschlechtlicher Identitäten angeschrieben. Nur eine Handvoll hat überhaupt geantwortet. Fast alle lehnten ein Gespräch ab. Das hat mehrfache Gründe: Für viele Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus ist Sexarbeit oft der einzige Weg, Geld zu verdienen. Diese Menschen bleiben aus verständlichen Gründen gerne unterm Radar, um nicht abgeschoben zu werden. Auch ist das Misstrauen gegenüber Außenstehenden aufgrund von Gewalterfahrungen besonders groß, vor allem bei trans Sexarbeiter*innen. Hinzu kommt die gesellschaftliche Stigmatisierung der Sexarbeit. „Viele haben schlechte Erfahrungen mit Journalist*innen gemacht“, berichtete 2021 Tess Funck von der Beratungsstelle dropIn in einem Journal-Artikel.28 „Oft beschweren sie sich, dass sie nachher komplett falsch zitiert werden.“

Diese Erfahrung hat auch Jones bei Recherchearbeiten gemacht: „Die komplexen Realitäten von Sexarbeitenden finden in den Medien selten Beachtung. Sie bevorzugen oft eher sensationelle Geschichten von Ausbeutung, Missbrauch und Leid.“ Auch Luxemburger Medienberichte sind oft dominiert von Opfernarrativen, insbesondere im Zusammenhang mit Menschenhandel und Zwangsprostitution. Typisch sind anonyme Bilder von Polizeiautos oder klischeebesetzte Straßenszenen, die zur Stigmatisierung beitragen. Queere, trans und männliche Perspektiven aus der Sexarbeit werden kaum sichtbar gemacht oder detailliert behandelt. Auch Statistiken oder qualitative Analysen fehlen weitgehend, was die Lebensrealitäten dieser Gruppen zusätzlich unsichtbar macht.

Und selbst wenn manche Sexarbeitende in Luxemburg noch keine negativen Erfahrungen mit Medien gemacht haben, bringen viele diese negativen Erfahrungen aus dem Ausland mit nach Luxemburg. Nicht selten wird Sexarbeit beispielsweise auch medial komplett verzerrt dargestellt. Besonders drastisch wurde dies beim vermeintlichen Dokumentarfilm Lovemobil deutlich, der 2021 vom NDR zurückgezogen wurde, nachdem sich herausgestellt hatte, dass alle gezeigten Szenen mit Schauspieler*innen inszeniert waren. Solche Fälle tragen maßgeblich zum Misstrauen gegenüber Medien und damit auch zur Unsichtbarkeit echter Lebensrealitäten von Sexarbeitenden bei.

Trotz dieses schwierigen medialen Umfelds und gesellschaftlicher Ablehnung setzen sich Sexarbeiter*innen zumindest im Ausland zunehmend selbstbewusst und öffentlich für ihre Rechte ein. Nicole Schulze kritisiert insbesondere, dass Bär sie nicht einmal beim Namen genannt habe und ihr jegliche Handlungsmacht abgesprochen habe. Die Stimmen von Sexarbeitenden würden zu oft übergangen oder ignoriert, vor allem, wenn sie der politischen Agenda widersprechen.

Das Opfernarrativ hält sich hartnäckig. Dabei muss Sexarbeit nicht zwangsläufig gefährlicher oder belastender sein als andere prekäre Beschäftigungen. Wer in der Fleischindustrie ohne Schutzkleidung Schweine zerlegt oder ohne Versicherung täglich bis zu 14 Stunden Amazon-Pakete liefert, lebt unter Umständen mit deutlich höheren Risiken als so manche Menschen in der Sexarbeit – doch kaum jemand stuft diese Branchen pauschal als „unmoralisch“ ein. Warum also gilt gerade Sexarbeit so häufig als moralisch verwerflich? Warum verspüren so viele Menschen das Bedürfnis, Sexarbeiter*innen „retten“ zu wollen, während Beschäftigte in anderen prekären und gefährlichen Branchen kaum diese Aufmerksamkeit erhalten?

Der Soziologe Wíner Ramírez Díaz liefert hierfür eine Erklärung: Sexarbeit berühre unsere tiefsten Vorstellungen von Sexualität. Es gehe um die zentrale Frage, ob Sex auf Unterdrückung beruht oder vielmehr ein Raum für Freiheit und Ausdruck sei. Diese Debatte, so Díaz, werde maßgeblich von heterosexuellen und heteronormativen Normen bestimmt: „Warum existiert Sex überhaupt? In welchem Kontext ist er legitim? Der Staat entscheidet, welche Berufe als ‚würdig‘ gelten und sichtbar sein dürfen und welche unsichtbar bleiben müssen. Sexarbeit ist von dieser Logik nicht ausgenommen.“

Diese Unterscheidung zwischen vermeintlich „würdigen“ und „unwürdigen“ Tätigkeiten ist, wie Díaz betont, historisch tief verwurzelt und beruht auf gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Dabei spielen laut ihm insbesondere Vorstellungen von „Biomacht“29 eine zentrale Rolle – wiederum ein Begriff des Sozialwissenschaftlers Michel Foucault, der damit die subtile Kontrolle und Normierung menschlicher Körper durch staatliche und gesellschaftliche Institutionen beschreibt. Sexarbeit sei, so Díaz, ein exemplarisches Beispiel für diese Mechanismen: Staaten versuchten kontinuierlich, diese Form von Arbeit zu regulieren und zu kontrollieren. Dies könne entweder geschehen, indem man Sexarbeit legalisiert und steuerlich davon profitiert (wie etwa in Deutschland), oder indem man Kund*innen kriminalisiert (wie in Frankreich). Jones erklärt, dass diese Haltung tief in patriarchalen Vorstellungen wurzele: „Sexarbeit gilt nach dieser Logik als eine Tätigkeit, die Frauen nicht ausüben sollten – sie erscheint unweiblich und stellt traditionelle Vorstellungen davon infrage, dass Frauen nicht die volle Kontrolle über ihren Körper haben dürfen.“

Dahinter, so Díaz, verberge sich ein tiefsitzendes Bedürfnis, insbesondere nicht nur weibliche, sondern auch migrantische, rassifizierte und LGBTQIA+-Körper staatlich und gesellschaftlich zu regulieren und kontrollieren. Die Moralvorstellungen gegenüber Sexarbeit seien somit weniger Ausdruck tatsächlicher Sorge um das Wohlergehen der Betroffenen, sondern vielmehr Ausdruck einer gesellschaftlich etablierten „Biomacht“, die bestimmt, welche Körper und Tätigkeiten sichtbar und akzeptabel sind – und welche nicht. Während die Risiken in anderen prekären Arbeitsbereichen oft stillschweigend toleriert werden, gerate Sexarbeit vor allem deshalb in den moralischen Fokus, weil sie unmittelbar die gesellschaftlichen Vorstellungen von Sexualität und Körperlichkeit infrage stelle.

„Was ich in meiner Arbeit beobachte: Ob trans Frauen, cis Frauen oder Männer verschiedener sexueller Orientierungen – alle berichten von vielfältigen Erfahrungen“, bekräftigt Ramírez Díaz.

Berrend teilt diese Sicht: „Die Erfahrungen variieren stark. Einige Kund*innen suchen nur Gespräche, was als leicht verdientes Geld gesehen wird. Andere Erlebnisse sind nett oder skurril.“ Allerdings gebe es beim dropIn auch viele Berichte über Gewalt. „Wir unterstützen die Betroffenen dann dabei, wenn sie Anzeige erstatten wollen.“ Bei der Polizei bestätigen sie, dass es sporadisch zu solchen Fällen komme: „In dem Kontext haben wir dann auch schon Verdächtige festgenommen.“

Fachstellen wie das dropIn berichten, dass ein Teil ihrer Klient*innen mit Suchtproblemen lebt und Sexarbeit als kurzfristige, verfügbare Einnahmequelle nutzt.

Trotzdem: „Sexualität ist nicht nur Zwang, sondern auch Raum für Ausdruck und Freude“, bekräftigt Ramírez Díaz. „Viele Sexarbeiter*innen erzählten mir: ‚Dieser Kunde war attraktiv. Ich hatte Spaß und wurde sogar dafür bezahlt.‘“ Sexarbeit könne für viele Menschen ein Weg sein, körperliche Autonomie und sexuelle Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen, erklärt auch Jones. Und Ramírez Díaz fügt hinzu, dass auch das stereotype Bild, Kund*innen seien ausschließlich alte, verzweifelte Männer, nicht stimme: „Menschen nutzen sexuelle Dienstleistungen aus vielen Gründen: fehlende Zeit für Beziehungen, der Wunsch nach unverbindlichen Begegnungen oder sexuelle Neugier.“

Ein weiterer Teil hurenfeindlichen Stigmas ist das Thema der sogenannten „Beschaffungsprostitution“. Damit ist gemeint, dass manche Menschen Sexarbeit nutzen, um eine Drogensucht zu finanzieren – zum Beispiel nach Alkohol, Zigaretten, Kokain oder Heroin. Sie ist in Luxemburg vor allem dort sichtbar, wo besonders prekäre Lebenslagen zusammentreffen: im Umfeld des Bahnhofs, auf der Straße und in Übergangssituationen ohne stabiles Einkommen oder Wohnraum. Fachstellen wie das dropIn berichten, dass ein Teil ihrer Klient*innen mit Suchtproblemen lebt und Sexarbeit als kurzfristige, verfügbare Einnahmequelle nutzt. In der Praxis verschränken sich hier mehrere Risiken: kurze, versteckte Verhandlungen (etwa aufgrund zeitlicher und räumlicher Beschränkungen auf der Straße), Druck zu niedrigeren Preisen, gelegentlicher Versuch von Kund*innen, Schutzmaßnahmen auszuhandeln oder zu verweigern, sowie die Notwendigkeit schneller Barzahlungen. Für Betroffene, die konsumreduzierend oder substituierend arbeiten möchten, bleiben stabile Wohnung, gesicherter Aufenthaltsstatus, Zugang zu medizinischer Versorgung und verlässliche Einkünfte zentrale Stellschrauben. Entsprechend weisen internationale Hilfsangebote darauf hin, dass wirksame Antworten nicht in weiterer Kriminalisierung liegen, sondern in Harm-Reduction, niedrigschwelliger Gesundheitsversorgung, Wohn- und Einkommenssicherung sowie rechtlichen Rahmenbedingungen, die Sicherheit und Verhandlungsräume statt Verdrängung schaffen.

Doch das Verkaufen von Sex zur Finanzierung einer Sucht ist nur ein Teil des Bildes. Neben Menschen mit schwerer Abhängigkeit gibt es auch solche, die nie oder nur gelegentlich konsumieren – etwa alle paar Monate bei besonderen Anlässen. Viele Sexarbeiter*innen haben keinerlei problematischen Konsum. Das öffentliche Bild reduziert Sexarbeit jedoch häufig auf den Aspekt der Drogensucht und verstärkt dadurch das Stigma: Sexarbeitende erscheinen pauschal als suchtkrank, fremdbestimmt und unfähig, Grenzen zu setzen.

Die gelebte Realität von Sexarbeiter*innen in Luxemburg

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen prägen die Arbeitsrealität von Sexarbeiter*innen massiv – das wird besonders deutlich am Beispiel der Straßensexarbeiterin Nicole Schulze. Schulze, die seit vielen Jahren als Sexarbeiterin tätig und Mitglied im deutschen Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen (BesD) ist, arbeitet regelmäßig in Luxemburg. Ihre Erfahrungen zeigen, wie konkrete politische Entscheidungen unmittelbar Einfluss auf die Sicherheit und Arbeitsbedingungen von Sexarbeiter*innen nehmen.

Schulze beschreibt eindrücklich, welche Auswirkungen die strikte Eingrenzung der Straßensexarbeit in Luxemburg auf ihre tägliche Arbeit hat. Sie könne nur in dieser geographischen und zeitlichen Begrenzung arbeiten und müsse die Verhandlungen mit ihren Kunden deswegen oft extrem kurz halten. „Ich muss ständig darauf achten, nicht aufzufallen“, erzählt sie. Doch gerade diese Kürze birgt erhebliche Risiken: „Weil ich im Voraus weniger Zeit habe, alle Details genau zu klären, kann es passieren, dass Kunden später sexuelle Praktiken verlangen, die ich eigentlich gar nicht anbiete.“

Die eingeschränkte Möglichkeit für Verhandlungen führt auch dazu, dass sie oft Situationen erlebt, die sich kaum kontrollieren lassen. „Es kommt vor, dass mich ein Kunde anspricht und ich direkt mitgehe, ohne genau zu wissen, was mich erwartet“, sagt Schulze. Dies könne in dunklen, isolierten Räumen enden, in denen sie im Notfall keine Hilfe rufen könnte – ein Szenario, das sie mit deutlicher Sorge schildert. Ihre Arbeitssituation in Luxemburg empfindet Schulze deshalb insgesamt als risikoreicher.

Besonders problematisch sieht Schulze zudem das bestehende Bordellverbot in Luxemburg. Da keine offiziellen, geschützten Orte existieren, sei sie gezwungen, in Hotels oder Privatwohnungen der Kunden zu arbeiten. Diese Orte entziehen sich jedoch weitgehend einer Kontrolle. Die Folge ist eine weitere Verschärfung des Risikos, Opfer von Gewalt zu werden, und die Schwierigkeit, im Notfall Unterstützung zu erhalten.

Schulzes Erfahrungen verdeutlichen die Komplexität der Thematik: Restriktive Gesetze, die angeblich dem Schutz von Sexarbeiter*innen dienen, erhöhen in der Realität oft deren Verletzlichkeit. Ihre Berichte sind ein starker Hinweis darauf, dass gut gemeinte politische Maßnahmen nicht zwangsläufig zu einer Verbesserung der tatsächlichen Lebensrealität von Sexarbeiter*innen führen.

Die strukturellen Herausforderungen, die Nicole Schulze schildert, sind kein Einzelfall. Auch andere Sexarbeiter*innen berichten von ähnlichen Spannungen zwischen individueller Lebensrealität und politischen Rahmenbedingungen. Ihre Geschichten zeigen, wie vielfältig die Motive, Wege und Erfahrungen in der Sexarbeit sind – und wie sehr diese von gesellschaftlichen Zuschreibungen und gesetzlichen Vorgaben geprägt werden. Eine dieser Geschichten ist die von Miro, der als männlicher Sexarbeiter mit Migrationsgeschichte ganz eigene Perspektiven auf das Thema eröffnet.

Ich habe Miro über ein Online-Portal für queere Sexarbeiter*innen kontaktiert. Gut ein Dutzend Escorts in Luxemburg habe ich auf diesem Portal angeschrieben und für ein Gespräch angefragt – auf Wunsch auch anonym. Miro war die einzige Person, die geantwortet hat.

Jetzt sitzt Miro – der eigentlich anders heißt – mir gegenüber in einem Café nahe dem Luxemburger Hauptbahnhof. Ursprünglich stammt er aus der Ukraine, lebt aber seit über 25 Jahren in verschiedenen europäischen Ländern, zuletzt acht Jahre in Luxemburg. Sein Weg in die professionelle Sexarbeit verlief schrittweise und war anfangs mehr Zufall als bewusste Berufswahl.

„Als ich jünger war, habe ich regelmäßig trainiert und war ziemlich fit“, erinnert sich Miro. „Damals kamen gelegentlich Männer auf mich zu und boten mir Geld für Sex an. Ehrlich gesagt hat mir das damals gefallen.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte er Sexarbeit jedoch nicht aktiv gesucht; die Angebote kamen spontan und waren situationsabhängig. „Wenn ich jemanden attraktiv fand, nahm ich das Angebot an. Wenn nicht, habe ich einfach abgelehnt. Ich war jung und mochte die Bestätigung.“

Sein Einstieg in die professionelle Sexarbeit erfolgte aus einer konkreten Notlage heraus: Als seine Mutter schwer erkrankte und auf teure Medikamente angewiesen war, wurde das zusätzliche Einkommen essenziell. „Die Medikamente meiner Mutter kosteten monatlich zwischen 300 und 400 Euro, das war für mich in Italien – mit meinem damaligen Monatsverdienst von rund 700 Euro – kaum zu bewältigen.“ Er erinnerte sich an die früheren Erfahrungen und entschied sich bewusst für die Sexarbeit. „Ich hatte damals eine klare Wahl zu treffen. Das Geld war notwendig, und die Angebote waren vorhanden. Warum also nicht?“

Die professionelle Tätigkeit war dennoch anders, als er es erwartet hatte. „Anfangs war ich sehr wählerisch und nahm nur Kunden an, die ich auch persönlich attraktiv fand. Doch schnell verstand ich, dass ich Sexarbeit als Geschäft betrachten musste, wenn ich damit ausreichend verdienen wollte. Plötzlich ging es nicht mehr um persönliche Vorlieben, sondern um den finanziellen Aspekt.“ Die Dynamik änderte sich stark: Wo früher spontane Begegnungen standen, waren nun konkrete Absprachen und Erwartungen zu erfüllen.

Miro beschreibt die Unterschiedlichkeit seiner Kunden und deren Bedürfnisse als eine zentrale Herausforderung seines Berufs. „Einige Kunden sehen Sexarbeit als rein geschäftlichen Austausch. Andere entwickeln eine emotionale Verbindung, suchen nach Intimität und Zuneigung, nicht nur nach körperlichem Vergnügen. Es erforderte Übung, diesen unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und gleichzeitig professionelle Distanz zu wahren.“

Mittlerweile arbeitet Miro vorwiegend als BDSM-Master. Dieser Wechsel war für ihn ein natürlicher Übergang. „BDSM bietet viel klarere Grenzen als traditionelles Escorting. Alles, was passieren darf und soll, wird vorab detailliert ausgehandelt. Das macht die Arbeit psychologisch einfacher und emotional weniger belastend“, erklärt er. Gerade die klaren Rollenverteilungen im BDSM erlauben es ihm, eine gewisse Distanz aufrechtzuerhalten, die im traditionellen Escorting oft schwieriger sei, insbesondere wenn Kunden emotionale Bedürfnisse entwickelten.