Zu den ältesten und bekanntesten gesungenen Gebeten um Frieden zählt die Antiphon „Da pacem,Domine“, die in ihrer Eindringlichkeit auch den einstigen Augustinermönch Martin Luther nachhaltig beeindruckte und ihn 1529 zu einer Übersetzung in Reimform anregte. Seit 1973 hat eine ökumenische Fassung den Eingang in Gesangbücher gefunden:

Da pacem, Domine,

in diebus nostris,

quia non est alius

qui pugnet pro nobis,

nisi tu Deus noster.

Verleih uns Frieden gnädiglich,

Herr Gott, zu unsern Zeiten.

Es ist doch ja kein andrer nicht,

der für uns könnte streiten,

denn du, unser Gott, alleine.1

Dass sowohl der lateinische Text als auch Übersetzungen seit dem Mittelalter bis in die Gegenwart immer wieder Komponisten zu Vertonungen angeregt haben, ist angesichts der gefestigten Glaubenshaltung, die sich in diesem Gebet offenbart, nicht verwunderlich. Ebenso wenig überrascht die Tatsache, dass solche in engstem Zusammenhang mit dem Thema „Krieg und Frieden“ entstandenen Werke aufgrund ihrer Expressivität bis heute emotionalisieren und zum Nachdenken anregen.2 Dies gilt für die Motette „Verleih uns Frieden gnädiglich“ (SWV 372) von Heinrich Schütz (1585–1672), die zu den am häufigsten aufgeführten Kompositionen seiner Sammlung „Geistliche Chormusik“ aus dem letzten Jahr des Dreißigjährigen Krieges 1648 zählt, ebenso wie für das Chorstück „Da pacem Domine“ für vier Stimmen a cappella des estnischen Komponisten Arvo Pärt (geb. 1935) aus dem Jahre 2004.

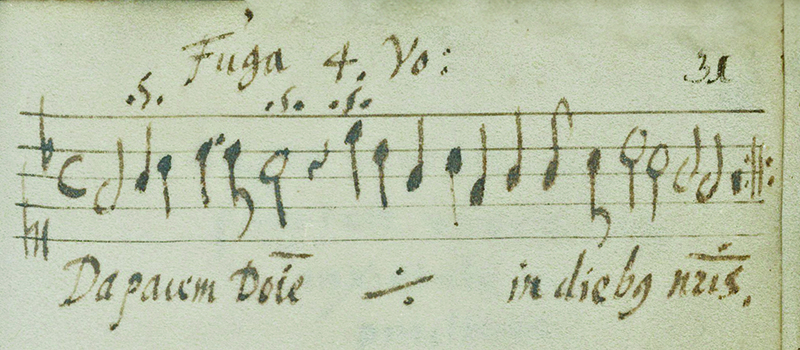

Mit der Aufnahme des populärsten vierstimmigen Kanons zu den beiden ersten Textzeilen der Antiphon „Da pacem, Domine, / in diebus nostris“ des Schütz-Zeitgenossen und Coburger Hofkapellmeisters Melchior Franck (ca. 1579–1639) aus dem Jahre 1629 in das Programm eines interkulturellen Chorprojekts in Zusammenarbeit mit der Menschenrechtsorganisation ACAT Luxembourg anlässlich des 75. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wird ein symbolhafter inhaltlicher und musikalischer Akzent gesetzt, der auch aus der Perspektive des historischen Chorforschers in mehrfacher Hinsicht Anlass zur Reflexion gibt. Von den Aspekten, die in einem Vortrag in Verbindung mit dem Chorprojekt „Songs of Praise“* unter anderem mit Blick auf Artikel 26 und 27 der Liste der Menschenrechte vertieft behandelt werden sollen, haben einige bereits im Vorfeld Impulse zu regen Diskussionen gegeben.

Mit freundlicher Erlaubnis.

So beschreibt Artikel 26 der Menschenrechtserklärung das Recht auf Bildung, die „auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet“ sowie „zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich“ sein muss. In Artikel 27 geht es um das Recht von Freiheit des Kulturlebens, wobei jeder das Recht hat, „am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben“.3

Bringt man diese Rechte und Forderungen in Verbindung mit den Ideen von „Chor“ und „Kanon“, ergeben sich vielfältige und überraschende grundsätzliche Einsichten:

„Singen“ stellt nach der ersten der Zehn Essener Thesen zum 21. Jahrhundert aus dem Jahr 2002 „ein Humanum dar, eine unverzichtbare, elementare und emotionale Lebensäußerung des Menschen“. Dabei bezeichnet „Chor“ „eine Gemeinschaft von Singenden“, in der „die Einzelnen gleichermaßen Interpreten und Rezipienten von Chorwerken“ sind. Wesentlich ist hierbei, dass Chorsingen Stimmen „vereint“ sowie „Stimmung und Abstimmung auch sozial erfahrbar macht“.4

[…] denn das Singen im Chor „schult das Hin-Hören und das Zu-Hören, die Selbst- und die Fremdwahrnehmung“ […]

In der Ausstellung Coral Visual in Buenos Aires 2009 wurde ebenfalls der Frage nachgegangen, was ein Chor eigentlich sei. Dabei erkannte man, wie Ulrike Susanne Wahl in ihrem Vorwort zum Ausstellungskatalog schreibt, dass sich dies „besser zeigen als hören“ lässt:

„Erst wenn Chöre beobachtet und nicht nur gehört werden, wird klar, dass sie auf ganz bestimmten Voraussetzungen beruhen. Chöre sind zunächst einmal Gruppen. Es sind Ansammlungen von Menschen, die sich an einen gemeinsamen Ort begeben und sich in einer gemeinsamen Zeit einrichten. Meist sorgt ein Dirigent dafür, dass sie zeitgleich zu singen beginnen, Rhythmen und Takt berücksichtigen. Das heißt, sie stimmen sich ein, legen sich auf gemeinsame koordinierte Bedingungen und Handlungen fest. Sie einigen sich auf eine gemeinsame Tonart und Botschaft. Eigentlich ist diese Einstimmigkeit sonst sehr selten der Fall. Wir sprechen kaum noch mit einer Stimme, einzig bei Demonstrationen, Aufmärschen und manchmal in Kirchen. Wo immer Chöre daher auftreten, sind sie Metaphern für Geschlossenheit, kulturelle Festigung und Einigkeit. Darum stehen Chöre historisch am Anfang demokratiepolitischer Bewegungen, nicht nur im antiken Griechenland.“5

Wie in der Vergangenheit kann Chorsingen auch heute und in Zukunft zu Forderungen nach „Gemeinschaftsbildung, sozialer Integration und Persönlichkeitsentfaltung“ sowie zur Wahrung des Friedens einen wesentlichen Beitrag leisten, denn das Singen im Chor „schult das Hin-Hören und das Zu-Hören, die Selbst- und die Fremdwahrnehmung“, wie es in der zweiten Essener These heißt.6 Angesichts der Tatsache, dass sich in Chorwerken eine Vielzahl von politischen, sozialen, musikkulturellen und ästhetischen Aspekten des Chorgesangs gebündelt findet, lässt sich nachvollziehen, warum der Kanon als „das elementarste, zugleich aber auch strengste und damit anspruchsvollste Prinzip polyphoner Satztechnik“, als „Urmodell und Inbegriff von Satzkunst“, zugleich aber auch aufgrund seiner „Symbolträchtigkeit in unterschiedlichen Bereichen“, wie bei der „Vertonung von Glaubenssätzen“ und in Stammbucheinträgen, zu allen Zeiten eine besondere Faszination ausgeübt hat und ausübt.7 Auch bei Melchior Francks Vertonung von „Da pacem, Domine“ handelt es sich um einen kunstvoll konstruierten vierstimmigen Kanon im Einklang und in der Unterquarte, den er am 2. September 1629, d. h. mitten in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges in ein Stammbuch eintrug.8

Wie bei allen Kanons stellt sich auch bei diesem Beispiel nicht nur die Frage nach dem Wesen des Kanons als strenge Form der Imitation, bei der je nach Abschluss der Kanonmelodie in jeder Stimme „beide Denkansätze – Zeitlinie oder Zeitkreis – […] tief im christlich-abendländischen Denken verwurzelt“9 sind, sondern letztlich auch die nach dem „Sinn der Imitation im Leben überhaupt“.10 Wer freiwillig eine Kanonmelodie mitsingt, hat eine demokratische Entscheidung getroffen, um zu einem harmonischen Gesamtklang beizutragen. Dazu muss er jeden Versuch unterlassen, das Ziel einer gemeinsam erzeugten Harmonie aller Stimmen durch eigenmächtige Veränderungen von Melodie, Rhythmus und Tempo zu zerstören oder durch überlautes Singen zu dominieren: In einem Kanon sind alle Stimmen gleichberechtigt.

*Zum Thema „Chorsingen als Beitrag zur Wahrung des Friedens“ wird eine Konferenz am 7. Juni um 18.30 Uhr in der Eglise Saint-Michel stattfinden.

„Songs of Praise“: ein interkulturelles Chor- und Begegnungsprojekt (April – Juni 2024): Die universale Sprache der Musik in ihrer Diversität ist Ausdruck unserer Humanität.

ACAT in Zusammenarbeit mit INECC: Informationen zum Gesamtprojekt finden Sie auf www.acat.lu.

Alle Veranstaltungen sind gratis!

Wollen auch Sie mitsingen? Dann schreiben Sie sich ein auf www.inecc.lu!

Friedhelm Brusniak hat in Frankfurt am Main Musik und Geschichte sowie Musikwissenschaft studiert. Seit 1981 als promovierter und habilitierter Musikwissenschaftler und Musikpädagoge tätig, wirkte er bis 2019 als Professor und erster Lehrstuhlinhaber für Musikpädagogik an der Universität Würzburg und leitet dort aktuell das An-Institut „Forschungszentrum des Deutschen Chorwesens“.

1 Jürgen Heidrich, Johannes Schilling (Hg.), Martin Luther. Die Lieder, Stuttgart, Reclam und Carus-Verlag, 2017, S. 102-103, 181.

2 Stefan Hanheide, PACE. Musik zwischen Krieg und Frieden. Vierzig Werkporträts, Kassel etc., Bärenreiter-Verlag, 2007.

3 Vgl. Liste der Menschenrechte, in: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (https://tinyurl.com/yum7nykf; letzter Aufruf am 23.04.2024).

4 Friedhelm Brusniak (Hg. im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Chorverbände), Chor – Visionen in Musik. Essener Thesen zum Chorsingen im 21. Jahrhundert, Kassel etc., Bärenreiter-Verlag, 2003, S. 11-13, hier S. 11.

5 Ulrike Susanne Wahl, „Vorwort“, in: Thomas D. Trummer (Hg.), Coral Visual. Ausstellungskatalog Casa de la Cultura, Buenos Aires 2009, Buenos Aires, Siemens Fundación Argentina, 2011, S. 36-37, hier S. 37.

6 Wie Anm. 4.

7 Peter Cahn, „Kanon“, in: Ludwig Finscher (Hg.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Zweite, neubearbeitete Ausgabe, Sachteil, Band 4, Kassel etc., Bärenreiter-Verlag/Stuttgart-Weimar, Metzler-Verlag, 1996, Sp. 1677-161705, hier Sp. 1677-1678.

8 Eva Raffel, „Verschollen – wiedergefunden – neu entdeckt. Aufregende Funde in den Stammbüchern der Herzogin Anna Amalia Bibliothek“, in: SupraLibros. Mitteilungen der Gesellschaft Anna-Amalia-Bibiothek e.V. Heft 17, Weimar 2015, S. 14-15.

9 Hans Jaskulski, „Einführung“, in: Schott-Verlag (Hg.), Das Kanonbuch. 400 Kanons aus 8 Jahrhunderten zu allen Gelegenheiten, Mainz, Schott Musik International, 1999, S. 5-8, hier S. 7 (Melchior-Franck-Kanon Nr. 346, S. 304).

10 Herman Reichenbach, „Einleitung“, in: Fritz Jöde (Hg.), Der Kanon. Ein Singbuch für alle. Gesamtband von der Gotik bis zur Gegenwart, Wolfenbüttel, Karl Heinrich Möseler Verlag, 1959, S. [3]-[10], hier S. [5].

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!