- Gesellschaft, Politik

forum_story: Die Ukraine und wir

INHALTSVERZEICHNIS

Im Konflikt mit Russland seit jeher

Von Anfang an politische Fehler gemacht

Die Revolution der Würde – der Maidanaufstand

Die Ukraine überlebt, dank der USA

Das schwierige Verhältnis zu Russland

Luxemburgische Soft Power bei Crémant und Rieslingpastete

Ein Krieg, der sich ankündigte und auf den keiner vorbereitet war

Krieg, Frieden, Vergebung und Diplomatie

Europäische Integration ja, aber …

Ein Wettlauf gegen die Zeit: mit der Ambulanz an die Front und zurück

Kein schlimmerer Feind und falsche Freunde

Die Ukraine und wir

Ще не вмерла України ні слава, ні воля

„Weder der Ruhm noch die Freiheit der Ukraine sind bisher gestorben.“

Aus der ersten Zeile der ukrainischen Nationalhymne

Die Ukraine erlangte 1991 ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion und für viele im Westen fängt hier die Geschichte der Ukraine erst an. Doch die Wurzeln der aktuellen Ukraine lassen sich bis ins frühe Mittelalter zurückverfolgen, als Kyjiw im 9. Jahrhundert das Zentrum des mächtigen Kyjiwer Rus (862-1242), eine Föderation auf dem Gebiet des heutigen Belarus, der Ukraine und eines Teils Russlands, war. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Territorium der Ukraine von wechselnden Mächten wie Polen, dem Osmanischen Reich, Russland und später der Sowjetunion besetzt und beherrscht. Damit einhergehend kam die brutale und konsequente Unterdrückung der ukrainischen Kultur und Sprache. Die Geschichte der Ukraine ist geprägt von Episoden unbeschreibbaren Leids, wie des vom Sowjetregime durchgeführten Genozids Holodomor in den 1930er Jahren. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Ukraine zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion zerrieben. Ein weiteres einschneidendes Ereignis war der Supergau des Atomkraftwerks von Tschernobyl. Über all diese Herausforderungen und Jahrhunderte hinweg hat sich in der Ukraine eine starke nationale Identität und der Wunsch nach Unabhängigkeit bewahrt.

Bei meiner ersten Reise in die Ukraine 2005 stehen auf dem Maidan Platz noch orange Zelte und Flaggen, die gleichnamige friedliche Revolution1 war erst vor wenigen Wochen zu Ende gegangen. Abends in einem Club umarmt mich ein junger ukrainischer Student, küsst mich auf die Wange und sagt: „We’re free! Soon we will be in the European Union with you!“ Nach den turbulenten Jahrzehnten, die der Unabhängigkeit von 1991 folgten, dachten viele Ukrainer*innen, jetzt würde alles besser werden.

Um die Geschichte der Ukraine zu erzählen, lohnt es sich, in die Vergangenheit zu reisen. Zum Beispiel in die Westukraine nach Ostroh, ein kleines verschlafenes Dorf im Oblast (ukrainisch „Region“) Riwne. Während des Holodomor2 war Ostroh das Grenzgebiet zwischen der „polnischen Ukraine“, die zur Zweiten Polnischen Republik gehörte, und der Ukrainischen SSR (Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik), die zur UdSSR gehörte. Ostroh war auch eine Demarkationslinie für den Holodomor. Abends, wenn die Sonne sich über Ostroh legte, schlichen die Menschen auf der polnischen Seite ans Flussufer. Sie brachten Weizen, Brotlaibe und Gemüse zu den alten Barken, die hier am Ufer lagen. Bei Dunkelheit ruderten die Menschen auf die andere Flussseite. Wenn sie die sowjetische Seite erreichten, standen bereits abgemagerte Menschen am Ufer. Die kalten Hände rissen das Essen an sich und verschwanden im Dunkeln, manchmal ließen sie ein Kind bei den polnischen Samaritern zurück, damit sie es in ihre Obhut nahmen. In Polen starben die mangelernährten Kinder dann oft trotzdem an Überfütterung aufgrund des schnellen Wechsels zu einer normalen Ernährung. Dies ist eine der vielen Geschichten des Holodomor, die in der Familie von Nicolas Zharov erzählt werden. Zharov ist einer unserer Protagonisten der forum_story, er ist der Präsident und Mitbegründer der LUkraine ASBL.

Er hat diese Geschichte seiner Vorfahren schon oft erzählt und selbst noch viel öfter gehört. Mit 17 Jahren kommt Nicolas Zharov in Luxemburg an. Im gleichen Jahr findet die Orange Revolution statt. In dieser Zeit fängt er auch an, sich stärker für die Politik und die Geschehnisse in seinem Heimatland zu interessieren. Seine Organisation hat sich dank ihm und der Arbeit hunderter freiwilliger Helfer*innen einen Namen gemacht. Häufig habe ich in der Ukraine mitbekommen, dass Soldat*innen oder Helfer*innen einem entgegnen: „Ah LUkraine!“, sobald man erzählt, dass man aus Luxemburg kommt.

Granit und Orangen

„Die erste friedliche Revolution war die Revolution auf Granit3, ich war viel zu jung, um sie mitzuerleben, aber die Orange Revolution war ein richtiger wind of change Moment für unsere junge Ukraine“, erzählt Zharov. „Beide Male, sowohl bei der Granit- als auch bei der Orangen Revolution, waren es die Studierenden, welche die friedlichen Proteste starteten, und bei der Orangen Revolution fühlte ich mich als junger Student sofort angesprochen.“ Er realisiert und beobachtet damals zum ersten Mal, wie Russland versucht, eine russische Sichtweise in die ukrainischen Diskurse und Medien einzuschleusen. Russische Expert*innen treten im Fernsehen auf und erklären den Ukrainer*innen ihr eigenes Land. Laut Zharov besteht das größte Vermächtnis von Präsident Juschtschenko4 (2005-2010) darin, dass er eine neue, unabhängige ukrainische Identität, basierend auf den Grundwerten der Demokratie, versucht hat, aufzubauen. Dabei wurde viel investiert in Kultur- und Gesellschaftspolitik: „Für die großen Baustellen jedoch hatte selbst Juschtschenko nicht genügend Ressourcen, im Kampf gegen ‚Klans‘ in Wirtschaft und Politik und gegen die Korruption“, erklärt Zharov. Das Land sei damals aufgebaut worden von Menschen, die bereits vom Sowjetsystem profitiert hatten. Diese Menschen nannte man in der Ukraine „rote Bosse“ oder „rote Direktoren“. Sie waren die alte und neue Elite, welche sich Ende der 1980er und Anfang der 1990er zu Schleuderpreisen bei Privatisierungen große Teile der Wirtschaft ersteigern konnten. Jene „Klans“ und „roten Direktoren“ behielten ihre Macht bis weit in das erste Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts und später fand man sie auch in der Politik wieder, „um sich noch weiter zu bereichern“, so Zharov.

Diese Entwicklung sieht unser zweiter Gesprächspartner ähnlich. François Bausch, luxemburgischer Verteidigungsminister von 2018 bis 2023, hat die russische Invasion 2022 und die europäische Reaktion darauf miterlebt. Er kennt die Geschichte Russlands aus dem Effeff, wohl auch wegen seiner Vergangenheit als „alen Trotzkist“. Er sah die politische Entwicklung der Ukraine zu Beginn des Jahrtausendwechsels als sehr positiv. Doch auch er unterschätzte damals, wie aggressiv Russland auf die ukrainischen Bemühungen, sich demokratischer und transparenter zu gestalten und sich an einem westlichen Modell zu orientieren, reagieren würde.

Im Konflikt mit Russland seit jeher

2003 kam es bereits beinahe zu einem ersten bewaffneten Konflikt zwischen der neuen Russischen Föderation und der unabhängigen Ukraine. Der Tuzla-Insel-Zwischenfall ereignete sich im Oktober 2003 und führte zu einer ernsthaften diplomatischen Krise zwischen Russland und der Ukraine. Die Spannungen entstanden, als Russland begann, einen Damm vom russischen Festland zur ukrainischen Tuzla-Insel im Asowschen Meer zu bauen. Die Ukraine betrachtete dies als Bedrohung ihrer territorialen Integrität und verstärkte daraufhin ihre militärische Präsenz in der Region. Der Konflikt wurde schließlich durch diplomatische Verhandlungen entschärft, aber er verdeutlichte die anhaltenden Spannungen zwischen den beiden Ländern hinsichtlich der Kontrolle über strategische Gebiete. Nach dem Tuzla-Insel-Zwischenfall unterzeichneten die Ukraine und Russland ein Abkommen, welches das Asowsche Meer und die Straße von Kertsch als gemeinsame Binnengewässer beider Staaten anerkannte, um den Konflikt zu lösen. Diese diplomatische Lösung bringt uns zu unserem dritten Protagonisten: Jean Asselborn. Dieser übernahm 2004 das Amt des luxemburgischen Außenministers. Einer seiner ersten bilateralen Termine war ein Staatsbesuch seines ukrainischen Amtskollegen, Außenminister Kostjantyn Hryschtschenko, in Luxemburg. Damals war Jean Asselborn es noch nicht gewohnt, mit erfahrenen Karrierediplomaten zu verhandeln, aber er lernte schnell: „Das war der Startschuss, danach habe ich sie alle kennengelernt, alle ukrainischen Akteure von Janukowitsch bis Selenskyj“, schmunzelt der Außenminister a. D. Im Sommer 2024 bin ich zu Gast bei den Asselborns in Steinfort, die Verabredung beim Ex-Minister war unkompliziert und entspannt.

2004 hatte Asselborn das Ruder im Hotel St. Maximin, dem Außenministerium Luxemburgs, übernommen. Zeitgleich beginnt für die junge Demokratie der Ukraine eine turbulente Zeit. Die luxemburgisch-ukrainischen Beziehungen sollten sich im Laufe der nächsten Jahre verändern und sich später nachhaltig verfestigen. Im Gegensatz zu vielen anderen politischen Akteuren redet Jean Asselborn ganz offen über diplomatische Fehler und verpasste Chancen.

Luxemburg in der Ukraine

2005 übernahm Luxemburg die EU-Ratspräsidentschaft. Während dieser Periode muss sich Jean Asselborn intensiv mit der Ukraine beschäftigen. Dabei übernimmt er oft die Rolle des Schlichters: „Kurz nach der Orangen Revolution gab es einen politischen Machtstreit zwischen Präsident Wiktor Juschtschenko und der Premierministerin Julia Tymoschenko.“

Aus ökonomischer und politischer Sicht versuchte die luxemburgische Regierung, die Beziehungen zu dem jungen Land zu verbessern und Arcelor sollte hierbei helfen.

Präsident Poroschenko die Geschicke des Außenministeriums in Kyjiw leitete, 2017. © MAEE

Der Konflikt zwischen Juschtschenko und Tymoschenko begann nach ihrer Zusammenarbeit während der Orangen Revolution. Trotz gemeinsamer Ziele gerieten sie in Konflikt über politische Strategien und wirtschaftliche Fragen, insbesondere im Hinblick auf Gasverträge mit Russland. Zudem hatten sie unterschiedliche Ansichten bezüglich der Verteilung von Macht und Regierungsposten, was zu einer dauerhaften Krise führte. „Jede Reise in die Ukraine oder jeder Austausch mit der Regierung in Kyjiw war von dieser Zankerei begleitet“, erinnert sich Jean Asselborn. Aus ökonomischer und politischer Sicht versuchte die luxemburgische Regierung, die Beziehungen zu dem jungen Land zu verbessern und Arcelor sollte hierbei helfen. Kryworischstal in Krywyj Rih5 in der Südukraine, das größte Stahlwerk der Ukraine, wurde erstmals 2004 privatisiert. Diese Privatisierung war jedoch äußerst umstritten. Das Unternehmen war für lediglich 800 Millionen US-Dollar an ein ukrainisches Konsortium verkauft worden, was deutlich unter dem geschätzten Marktwert lag. Die Transaktion führte zu Korruptionsvorwürfen und Kritik, da ausländische Unternehmen vom Bieterverfahren ausgeschlossen waren. Nach der Orangen Revolution und der Wahl von Präsident Wiktor Juschtschenko entschied die neue Regierung, die ursprüngliche Privatisierung für ungültig zu erklären. 2005 wurde Kryworischstal erneut und diesmal in einem transparenten und wettbewerbsorientierten Verfahren zum Verkauf angeboten. Arcelor (heute ArcelorMittal) erwarb das Stahlwerk für 4,8 Milliarden US-Dollar – ein deutlich höherer Preis als beim ersten Verfahren. Der Kauf galt zu diesem Zeitpunkt als eine der bedeutendsten Auslandsinvestitionen in die Ukraine und wurde als Erfolg für Transparenz und faire Marktpraktiken angesehen. Es war ein Sieg für die ukrainische Regierung und ein Signal, um weitere ausländische Investoren anzuziehen. Jean Asselborn erinnert sich an diese Zeit und auch an seine Rolle in diesem Deal: „Ich traf den Präsidenten Juschtschenko am Rande der UN-Vollversammlung in seinem Hotel in New York, wo wir erste Gespräche geführt haben und den Grundstein dieser Kooperation einleiteten.“ Dieser Milliardendeal sollte zeigen, dass die Ukraine ein aufstrebendes Land ist, in welches es sich zu investieren lohnt, auch für europäische Firmen. Luxemburg wurde mit dieser Übernahme zu einem sichtbaren Akteur in der ukrainischen Wirtschaft. Nicolas Zharov sieht die Investments ausländischer Firmen aus dieser Periode ebenfalls als wichtige Meilensteine an, übt jedoch auch Kritik: „Die reichen Oligarchen behielten bei diesen Deals die Macht und die Investments brachten für die einfachen Menschen keine spürbaren Verbesserungen. Die Verbesserung der Lebensbedingungen wurde vielmehr durch das Engagement der Zivilgesellschaft gefördert, die für mehr Fortschritt, Demokratie und Beteiligung kämpfte.“

© Vladislav Khomenko / Kommersant / AFP

Von Anfang an politische Fehler gemacht

Die internationalen privatwirtschaftlichen Milliardeninvestitionen in die Ukraine gingen nicht einher mit einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik für die Ukraine. Es fehlte an einer kohärenten Vision für ein Land, welches 40 Millionen Einwohner hat. Die europäische Politik tat sich schwer, der Ukraine eine nachhaltige politische Perspektive zu bieten, das heißt eine konkrete Roadmap hin zu einem EU-Beitrittskandidatenstatus. Retrospektiv sieht Jean Asselborn die Rolle der EU im Umgang mit der Ukraine kritisch. 2005, während der luxemburgischen EU-Ratspräsidentschaft, bereiste Asselborn die Ukraine mehrmals. Unter anderem wurde er begleitet von Benita Ferrero-Waldner, der österreichischen Diplomatin und EU-Kommissarin für Außenbeziehungen und europäische Nachbarschaftspolitik, sowie Javier Solana, dem spanischen EU-Außen- und Sicherheitsbeauftragten: „Ich habe mich noch vor Kurzem mit Carl Bildt, dem damaligen schwedischen Außenminister, und dem polnischen Politiker Radosław Sikorski über diese Zeit unterhalten. Im Nachhinein bin ich sehr skeptisch und glaube auch, dass wir Fehler gemacht haben“, reflektiert Asselborn. „Wir haben der Ukraine gesagt, man müsse sich entweder für Russland oder den Westen entscheiden.“ Laut dem früheren Außenminister waren es mehrere Länder, die diesen Druck auf die Ukraine ausübten, den Blick entweder nach Brüssel oder nach Moskau zu richten. Dies geschah auch, weil man schlicht und einfach schlecht informiert war, meint Jean Asselborn. „Damals wurde es uns so dargestellt, als ob im Osten der Ukraine die Menschen nach Moskau schauen und die andere Seite eben nicht.“ Sowohl in den Medien als auch in diplomatischen Kreisen herrschte diese Annahme, bemerkt Asselborn. Er hinterfragt die Rolle der EU wie auch seine eigene und ist sich bewusst, dass „wenige von den Top-Politikern sich diese kritischen Fragen stellen und noch weniger öffentlich Fehler zugeben“.

Die europäische Politik tat sich schwer, der Ukraine eine nachhaltige politische Perspektive zu bieten, das heißt eine konkrete Roadmap hin zu einem EU-Beitrittskandidatenstatus.

© Eric Feferberg / AFP

François Bausch erwägt auch, dass die EU taktische Fehler im Umgang mit der Ukraine in den letzten zwei Jahrzehnten gemacht hat. Laut Bausch hat die Präsidentschaft von Juschtschenko erst den Weg zu mehr europäischer Zusammenarbeit und Offenheit geebnet. Ferner wurden zeitgleich die transatlantischen Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine gefördert. Zwischen 2005 und 2008 war es die amerikanische Regierung unter Präsident George W. Bush, welche die Idee einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine begrüßte. Opposition gab es damals aus Berlin und Paris, und andere kleinere Bündnispartner reihten sich in diese Opposition ein. Das Thema wurde im ukrainischen Parlament, der Rada, hitzig diskutiert, es gab sogar Pläne für ein Referendum zum möglichen NATO-Beitritt. Im Endeffekt war es der NATO-Gipfel in Bukarest 2008, bei dem man der Ukraine, aber auch Georgien, auf Drängen von Russland, keine Mitgliedschaft anbot. Der damalige NATO-Generalsekretär de Hoop-Scheffer hielt dennoch ein Plädoyer für die spätere Mitgliedschaft beider Länder. Kurze Zeit später fiel Russland in die georgischen Teilrepubliken Abchasien und Südossetien ein und besetzt diese Regionen bis heute. Georgien und genauso später die Ukraine, welche nicht vom NATO-Schirm profitierten, waren „einfache“ Opfer für Russland. Prorussische Analysten behaupten immer wieder, dass Russland sich spätestens seit 2008 wieder vom Westen und der NATO bedroht fühlte. Mit dieser Argumentation legitimieren sie die aggressiven Expansionskriege von Russland in Georgien. Allerdings ist diese Darstellung „des in die Ecke gedrängten Bären“ mit Vorsicht zu genießen, weil die NATO und der Westen über Jahre hinweg den Kreml mit an den Tisch einluden, wenn es um Sicherheitspolitik ging. Auch auf den NATO-Gipfel von Bukarest 2008. Dutzende Diplomaten, Attachés und Militäroffiziere waren Teil der russischen Delegation auf diesem Gipfel und angeführt wurden sie von Wladimir Putin persönlich: „Es ist doch verrückt, dass Putin in Bukarest 2008 mit am Tisch saß, mitdiskutieren konnte und somit Russland eingebunden wurde, und es trotzdem zu diesen Kriegen kam“, sagt François Bausch.

Dirty deals done dirt cheap

Viele europäische Länder waren an einem der aufstrebendsten Märkte Osteuropas interessiert und somit wurde langsam aus dem Konkurrenzkampf um Teile des ukrainischen Marktes eine politische Auseinandersetzung. Russland hatte sich an der ukrainischen Wirtschaft festgeklammert und das Land teilweise mit Knebelverträgen im Energie- und Transitbereich an sich gebunden. „Putin und die russischen Oligarchen wollten natürlich das Monopol an der ukrainischen Wirtschaft behalten und darum ging es den Russen von Anfang an“, erklärt Jean Asselborn. Russland verschärfte in jenen Jahren den Ton gegenüber der Ukraine. Politisch gesehen unterstützte der Kreml großzügig seinen „mandschurischen“ Kandidaten6. Dieser Kandidat war Wiktor Janukowytsch7, der bereits in der Orangen Revolution mit seinem Vorhaben gescheitert war, die Ukraine enger an Russland zu binden. Doch der Kreml half dabei, die Wählerbasis von Janukowytsch vor allem im Osten der Ukraine zu mobilisieren, in genau jenem Donbass, wo Russland seit über 200 Jahren versucht, die Bevölkerung zu russifizieren8. Russland wollte diesen milliardenschweren Markt und Produktionsstandort mit allen Mitteln sichern und dies auch mit Hilfe korrupter Oligarchen. Nicolas Zharov von der LUkraine Organisation betont, dass es wichtig ist, die Ukraine jener Zeit auch zu verstehen, indem man die machtpolitischen Strukturen näher unter die Lupe nimmt. Reformansätze scheiterten nicht nur wegen der von Russland gesteuerten medialen Kampagnen und politischen Einflussnahme, sondern auch durch die Vormachtstellung einflussreicher Familien und lokaler „Klans“, die sich nach der Wirtschaft auch in die Politik ausbreiteten.

Besonders gut erinnert sich Jean Asselborn dabei an die rechte Hand von Janukowytsch, Premierminister Mykola Asarow, der 2010 und 2013 in Luxemburg auf Arbeitsvisite war: „Kurz nach den Maidan Protesten ist Asarow nach Moskau geflüchtet, man hatte damals schon bei seinen Besuchen in Luxemburg kein gutes Gefühl, es stank immer nach Korruption.“ In der Tat flüchtete Asarow kurz nach den Maidan Protesten 2013-2014 nach Russland, wo er bis heute durch Moskau Schutz als politischer Flüchtling genießt. Laut ukrainischer Staatsanwaltschaft soll Asarow mehrere Milliarden Euro an öffentlichen Geldern unterschlagen haben: „Er hat sich mit dem Flugzeug und den Goldbarren auf und davon gemacht“, kommentiert Asselborn noch immer ein wenig fassungslos.

Die Revolution der Würde – der Maidanaufstand

Die Revolution der Würde oder Maidanaufstand in Kyjiw begann im November 2013, als friedliche Proteste aufflammten gegen die Entscheidung der ukrainischen Regierung, ein Assoziierungsabkommen mit der EU nicht zu unterzeichnen. So wird es zumindest oft in den Medien dargestellt. Doch die Gründe für die Proteste liegen in der tiefen Unzufriedenheit der ukrainischen Gesellschaft, wie Nicolas Zharov immer wieder betont. Es war eine Zeit der nicht eingehaltenen Versprechen und vor allem der nicht vorhandenen Aussicht auf nachhaltige Perspektiven und ein besseres Leben. Knapp zwölf Jahre nach der Unabhängigkeit der Ukraine wollten die Ukrainer*innen wirtschaftliche Perspektiven sehen und die lähmende Korruption angehen. Die Demonstrationen weiteten sich schnell zu landesweiten Protesten gegen Korruption, Polizeigewalt und das autoritäre Regime aus. In jeder Großstadt, aber auch auf dem Land, gab es eine Maidanbewegung. Im Februar 2014 eskalierte die Gewalt, als Sicherheitskräfte mit Scharfschützen auf Demonstrant*innen schossen. Insgesamt starben etwa 100 Menschen, viele von ihnen durch Schussverletzungen. Die „Himmlische Hundert“ (ukrainisch: Небесна Сотня) bezeichnet die rund 100 Demonstrant*innen, die während der Revolution der Würde 2014 in Kyjiw getötet wurden und als Märtyrer*innen und Held*innen der Ukraine verehrt werden. Die Ereignisse führten im Endeffekt zum Sturz von Präsident Wiktor Janukowytsch, der nach Russland flüchten musste. Die Ukrainer*innen hofften ab diesem Moment wieder auf schnelle und nachhaltige pro-europäische Reformen und vor allem auf ein Leben in Ruhe. Doch dann kam Russland dazwischen.

Nach diesen Protesten bot das Stadtzentrum rund um den Maidan-Platz ein bedrückendes und chaotisches Bild. Die Stadt war tief erschüttert von den Ereignissen der letzten Wochen und Monate und der Platz selbst war ein Ort der Zerstörung. Viele der provisorischen Barrikaden, die die Demonstrant*innen während der Auseinandersetzungen errichtet hatten, waren niedergebrannt oder zertrümmert. Überreste von brennenden Autoreifen und Schrott lagen verstreut auf dem Platz und die Asche zeugte von den heftigen Feuern, die die Nächte der Proteste durchzogen hatten. Auch einige der angrenzenden Gebäude, darunter das Gewerkschaftshaus, waren stark beschädigt oder ausgebrannt, an jeder Ecke gab es dunkle oder rostbraune Flecken, stille Zeugen der Brandzerstörung. Jean Asselborn war zu diesem Zeitpunkt im Rahmen eines Benelux-Außenministertreffens auch in Kyjiw, unter anderem mit Frans Timmermans und Didier Reynders. „Uns war es wichtig, Zeugen zu sein und unsere Anteilnahme zu zeigen, aber auch unsere Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Das Bild der Verwüstung, das sich uns zeigte, war grauenhaft“, erinnert sich der Ex-Minister. „Überall lag Asche, und auf dem Maidan-Platz roch es einfach überall nach Tod“, sagt der Minister nachdenklich und wiederholt sich den Satz noch einmal selbst.

Noch heute ist es schwierig für mich, am Maidan-Platz vorbeizugehen, ohne an die Revolution zu denken. Mein Blick richtet sich automatisch auf das imposante Hotel Ukraina, von dem aus Scharfschützen die Demonstrant*innen töteten. Jeder Schritt ist ein Schritt auf blutgetränktem Boden: Es ist unmöglich, über die Instytutska Straße zu gehen, ohne an die brennenden Barrikaden zu denken. Einen normalen Spaziergang auf dem Maidan gibt es nicht.

Am 25. Februar 2014 saß Jean Asselborn mit Sergei Lawrow, dem russischen Außenminister, auf einer Pressekonferenz in Moskau. Auf der Tagesordnung standen offiziell laut dem Pressebericht des luxemburgischen Außenministeriums: der Nahe Osten mit Syrien und dem Iran, Luxemburgs Vorsitz im Weltsicherheitsrat im März 2014, die „großen afrikanischen Dossiers“ und die „aktuellen Entwicklungen in der Ukraine“. Zur selben Zeit führt Präsident Putin mit seinen Repressions- und Sicherheitsapparaten eine Marathonsitzung durch, um Provokationen und die darauf folgende Annexion der Krim vorzubereiten. Wenige Stunden, bevor russische Spezialkräfte die ukrainischen Flughäfen auf der Krim stürmen und Saboteure auf der Krim aktiv werden, scheint Lawrow darüber nicht unterrichtet zu sein. Asselborn würde darauf wetten, dass Lawrow nicht ganz im Bilde war und absichtlich vom inner circle des Kreml nicht in Kenntnis gesetzt wurde: „Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass zu diesem Zeitpunkt im Kreml nicht jeder auf dem gleichen Wissensstand war. Für mich sah es so aus, als hätte man Lawrow nicht informiert“, betont Asselborn. Für Asselborn war Lawrow immer in erster Linie ein professionell agierender Diplomat und kein Politiker oder Propagandist. Nach diesem Einschnitt der Krim-Annexion hatte Asselborn jedoch das Gefühl, dass Lawrow langsam, aber sicher von einem kompetenten Diplomaten zu einem reinen Sprachrohr wurde. Und dies sollte sich in den nächsten Jahren noch verschlimmern.

Nur wenige Wochen nach der Maidan-Revolution kam es dann zur völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland. Im Westen sprachen Expert*innen zunächst von einer „Verzweiflungstat“ Russlands, um seine Macht in der Ukraine zu festigen. Doch dies war nicht der Fall, denn die Annexion war seit Langem geplant. Vielmehr verfolgte Russland eine langfristige Strategie: Die Annexion der Krim und die anschließenden Provokationen in der Ostukraine waren Teil eines Versuchs, den ukrainischen Staat zu destabilisieren und letztlich zu schwächen, indem man ihn zwang, den Regionen mehr Autonomie und Macht zu gewähren. Russland unterstützte dabei gezielt abtrünnige Bewegungen und Politiker*innen, sei es durch separatistische Kräfte oder den Einsatz seiner eigenen Armee. Dabei profitierte Russland von seinen Stützpunkten auf der Krim: Bis 2014 unterhielt Russland eine bedeutende Militärpräsenz auf der Krim, insbesondere durch die Schwarzmeerflotte, die in Sewastopol stationiert war und über etwa 25 bis 40 Schiffe, darunter Fregatten, Korvetten und U-Boote (auch mit nuklearen Kapazitäten), verfügte. Es waren zwischenzeitlich um die 25.000 russische Soldaten auf der Krim stationiert. Diese militärische Präsenz basierte auf einem Abkommen zwischen der Ukraine und Russland, welches nach der Unabhängigkeit der Ukraine weiterhin die Anwesenheit russischer Truppen ermöglichte. Dieser Umstand trug entscheidend zur schnellen Übernahme der Kontrolle über die Halbinsel bei.

Nach diesem Einschnitt der Krim-Annexion hatte Asselborn jedoch das Gefühl, dass Lawrow langsam, aber sicher von einem kompetenten Diplomaten zu einem reinen Sprachrohr wurde.

Im Laufe seiner politischen Karriere als Abgeordneter und späterer Minister verfolgte Bausch aufmerksam die außenpolitischen Entwicklungen in der Welt. Die friedlichen Revolutionen von 2005 und 2014 sieht er als sehr positiv: „Das war ein wichtiges Zeichen, weil historisch die Ukraine nie ein Teil von Russland war, und als Staat Russland sogar prä-datiert.“ Bausch hoffte, Russland würde friedlich auf diese Revolutionen reagieren: „Klar erwartete ich mir eine Reaktion, aber keine so brutale militärische Kampagne, wo ein Land besetzt wird“, erinnert sich François Bausch. Laut ihm hatte man im Westen den Kreml falsch eingeschätzt. Heute ist François Bausch davon überzeugt, dass es in Russland in den letzten 100 Jahren keinen richtigen politischen Wandel gab: „Wenn man sich die Geschichte Russlands seit der Oktoberrevolution [1917] anschaut, dann gibt es nur nahtlose Übergänge zu dem, was wir heute sehen, mit Ausnahme von Gorbatschow, der als Reformer jedoch weggeputscht wurde“, so Bausch. Michail Gorbatschow (Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU, 1985-1991) verlor nicht nur die Gunst des KGB in der Sowjetunion, sondern auch die Unterstützung bei den Partnern im Westen, weil seine Reformen besonders aus ökonomischer Sicht nicht schnell genug gingen. Das, was wir heute an der Spitze Russlands sehen, sind die gleichen Geheimdienstler, welche Boris Jelzin zum Präsidenten (1991-1999) machten und später Putin zur Macht verhalfen. Die blinde Unterstützung Jelzins als Nachfolger Gorbatschows durch den Westen war auch schon ein Fehler, so Bausch. Jelzin, der neue KGB-Kandidat, war von Anfang an nur als Übergangspräsident gedacht, um das vorzubereiten, was später kommen sollte: nicht das System Putin, sondern das System des autokratischen Klans, mit Putin an der Spitze. Ferner stellte sich Bausch schon zu Sowjetzeiten die Frage, wer in diesem System überhaupt zu Reichtum oder Wohlstand kommen konnte. Dies gelang nur den sogenannten Apparatschiks und einer handverlesenen Elite. Auch im heutigen Russland, sagt Bausch, gibt es die gleichen Systeme der Machtverteilung. Deshalb gibt es zwischen dem System heute und dem Stalinismus von gestern nicht nur Parallelen, sondern es existiert ein roter Faden der Kontinuität. Es ist für Bausch also nicht verwunderlich, dass das „neue“ Russland ab den 2000er Jahren aggressiv nach außen agiert und seine Nachbarländer bedrängt, destabilisiert und später annektiert. Bausch unterstreicht die Kontinuität der russischen Führung, von der stalinistischen Ära bis heute. „Was wir in Putins Russland sehen, ist kein neues Phänomen. Es ist das gleiche autokratische, auf dem Geheimdienst basierende System, das Russland seit über einem Jahrhundert regiert. Putin ist keine Anomalie; er ist ein logischer Teil einer langen Reihe von russischen Leadern, die versuchen, Russlands Einfluss mit Gewalt auszuweiten.“

Als 2014 der Krieg in der Ostukraine beginnt und die Krim annektiert wird, könnte die Ukraine nicht schlechter auf einen möglichen Konflikt mit Russland und den von Russland ausgestatteten und trainierten Separatisten vorbereitet sein. Die nationale Armee ist unterfinanziert und die funktionierenden Einheiten außer Land auf Friedens- und Auslandseinsätzen9. Seit der Staatsgründung war es ein fester Bestandteil ukrainischer Außenpolitik, sich an internationalen Missionen zu beteiligen. Dieses Vakuum ließ es in der ersten Phase des Krieges zu, dass paramilitärische ukrainische Gruppierungen das Terrain übernahmen: „Ja, anfangs waren es natürlich neben der Armee auch Gruppierungen mit nationalistischer Gesinnung und auch kleine extremistische Einheiten von Freiwilligen, die sich an den Kampfhandlungen beteiligten und in den Donbass reisten, um den Vormarsch der sogenannten prorussischen Separatisten zu stoppen“, meint Zharov. Die ukrainischen Streitkräfte, bestehend aus der regulären Armee und verschiedenen paramilitärischen Einheiten, konnten laut Zharov den Vormarsch der prorussischen Separatisten erfolgreich stoppen und die Eroberung mehrerer Städte verhindern. Die Rückeroberung von Mariupol 2014 durch Asow ist einer dieser Erfolge. Es ist an dieser Stelle unabdingbar, über das Asow-Bataillon zu reden: Es wurde am 12. November 2014 offiziell in die ukrainische Nationalgarde integriert. Ursprünglich als Freiwilligenmiliz im Mai 2014 gegründet, machte das Bataillon insbesondere bei der Rückeroberung von Mariupol auf sich aufmerksam. In den Jahren nach der Integration gab es erhebliche Bemühungen, extremistische Elemente aus der Einheit auszuschließen. Durch die rigorose Trennung der Asow-Bewegung und der Militäreinheit Asow sind weitere extremistische Elemente aus der Einheit verbannt worden und spielen kaum mehr eine Rolle. Trotz der Deradikalisierung und der strikten Trennung von Bewegung und militärischer Einheit wird das Bataillon weiterhin von der russischen Propaganda gezielt diskreditiert. Vor allem versucht Moskau, unter anderem linke politische Kreise in Europa zu überzeugen, dass die Ukraine ein Neonaziproblem habe und deshalb keine Unterstützung verdiene. Die russische Propaganda verschweigt jedoch, dass russische Neonazigruppen wie die „Rusich“ Seite an Seite mit der russischen Armee kämpfen.

„Putin ist keine Anomalie; er ist ein logischer Teil einer langen Reihe von russischen Leadern, die versuchen, Russlands Einfluss mit Gewalt auszuweiten.“

Der russische Vormarsch auf der Krim und die Provokationen in der Ostukraine stärkten jedoch den Zusammenhalt der ukrainischen Bevölkerung, so auch bei den Expats in Luxemburg: „Wir wollten damals, als der Krieg im Osten der Ukraine zu wüten anfing, alle Ukrainer*innen zusammenbringen in Luxemburg, um Einheit zu zeigen. Zum ersten Mal haben wir gemerkt, dass es eine riesige Community ist und dass diese zusammen Großes bewegen kann“, so Zharov. Gemeinsam gründeten sie LUkraine, erst als eine informelle Gruppe, die Hilfsgüter für die ukrainische Armee und betroffene Zivilgesellschaft in den Krisen- und Kriegsgebieten lieferte: „Unsere erste Aktion damals hieß Stop the Bleed, es ging darum, Hemostat-Klemmen und Medikamente zur Blutverdickung für Kriegsopfer zu sammeln. Viele Menschen, sowohl Soldat*innen als auch Zivilist*innen, starben, weil es an elementaren Geräten, Medikamenten und Verbandszeugs fehlte“, erinnert sich der Präsident der LUkraine ASBL.

© Anatolii Stepanov / AFP

Zharov meint, man müsse jedoch die Konflikte zwischen der Ukraine und Russland in zwei Epochen einteilen, einmal vor 2014 und einmal danach: „Vor 2014 gab es viele Konflikte mit Russland und die Animositäten entstanden vor allem bei Wahlen, wenn Russland seine Propagandamaschinerie auf Touren brachte. Dann waren auf einmal Freunde und Nachbarn im Zwist und man stritt leidenschaftlich in Bus, Metro und Bahn über Politik. Nach 2014 wurde die Propaganda Russlands noch stärker und wir waren permanent im Fadenkreuz des Kremls“, so Nicolas Zharov.

Die Ukraine überlebt, dank der USA

Nach der Annexion der Krim gab es keine direkte militärische Reaktion aus Washington gegenüber dem Kreml. Washington schickte keine Soldat*innen als Friedenswächter und versetzte seine Armee nicht in erhöhte Alarmbereitschaft. Das Ausbleiben einer harten Antwort aus Washington wird von vielen Politiker*innen, Aktivist*innen und Historiker*innen kritisiert. Bausch meint jedoch, dass die Krim-Annexion Auslöser für die USA war, die Ukraine langfristig militärisch zu unterstützen. Deutschland, Großbritannien und Frankreich glaubten „blauäugigerweise“, sie könnten Putin zur Vernunft bringen, indem sie ihn hofierten: „Paris und Berlin ging es natürlich nicht vorrangig um das internationale Recht und die Krim, hier ging es auch um die Sicherung nationaler energiepolitischer Interessen“, erzählt Bausch. Deutschland war 2014 mehr als zur Hälfte abhängig von russischem Gas und im Elysée war man daran interessiert, das Uran für den französischen Atompark zu sichern, so die Feststellung Bauschs. Die US-Regierung begann jedoch parallel, wenn auch ein wenig im Stillen, eine militärische Kooperation zwischen den USA und der Ukraine aufzubauen. Zwischen 2014 und 2021 verstärkte sich die militärische Zusammenarbeit zwischen den USA und der Ukraine aufgrund der Annexion der Krim und des Konflikts im Osten der Ukraine. Die USA stellten bis 2021 Geräte im Wert von 2,5 Milliarden Dollar zur Verfügung, darunter Javelin-Panzerabwehrraketen, Patrouillenboote und Radarsysteme. Zudem wurden ukrainische Streitkräfte im Rahmen der Joint Multinational Training Group ausgebildet, um ihre Fähigkeiten und die Zusammenarbeit mit der NATO zu verbessern. Es fanden regelmäßig gemeinsame Militärübungen statt. Auch im Bereich der Cybersicherheit und des Informationsaustauschs leisteten die USA Unterstützung, um russischen Cyber-Angriffen entgegenzuwirken. Ziel war es, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken und ihre territoriale Integrität zu sichern. Es war ein Fehler, laut Bausch, dass die europäischen Partner nicht schon damals die Ukraine mehr unterstützten. Das deutsche Mantra „Wandel durch Handel mit Russland“ sollte sich auch in diesen Jahren weiter halten. Die europäische Naivität gegenüber Moskau kumulierte in der Unterschrift der Abkommen von Minsk10, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt waren. Es kam, wie es kommen musste: Russland brach die Vereinbarungen tagtäglich. Trotzdem glaubte man weiterhin in vielen europäischen Metropolen, man könne den Kreml mit Gesprächen in Schach halten.

Das schwierige Verhältnis zu Russland

Asselborn erinnert sich, dass das Verhältnis vom Westen zu Russland nicht immer schwierig war: Auf dem EU-Russland-Gipfel in Moskau 2005 sollte der Four Common Spaces-Vertrag abschließend verhandelt und unterzeichnet werden. Luxemburg war als EU-Ratspräsidentschaftvorsitzender mit Premierminister Juncker und Außenminister Asselborn vertreten. Als Repräsentant der EU-Kommission war der portugiesische Spitzenpolitiker José Manuel Barroso anwesend. Im Kreml saß man sich näher, denn die Tische „waren noch nicht so breit und überdimensional lang wie heute“. Es wurde intensiv diskutiert und auch mal in einer Pause gemeinsam gelacht. Asselborn erinnert sich: „Jean-Claude Juncker redete mit Putin auf Deutsch und ich mit Sergei auf Englisch. Ja, es waren Marathongespräche, aber es war eine Begegnung auf Augenhöhe und wir redeten eine gemeinsame diplomatische Sprache und es war möglich, zusammenzuarbeiten!“ Knapp fünf Jahre später, auf der bekannten Moskauer Parade des 9. Mai 2009, marschierten NATO-Truppen gemeinsam mit ukrainischen und russischen Soldaten auf dem Roten Platz. „Es ist einfach so schwer nachzuvollziehen, dass diese beiden Politiker, mit denen wir vorher noch ganz normal reden konnten, auf einmal zu solchen Barbaren wurden, welche die Ukraine bewusst in eine gewaltige Katastrophe stürzen würden!“, sagt Asselborn kopfschüttelnd und wütend. Auch noch 2007, bei dem knapp siebenstündigen Putin-Besuch in Luxemburg, gab es laut Asselborn keine Animosität: „Wir saßen uns gegenüber, die Stimmung war gut und wir redeten über den Import von polnischen Produkten, den Kosovo und mögliche gemeinsame Raketenbasen, oft waren wir nicht einer Meinung, aber man konnte sich austauschen.“ Auf die Nachfrage des Luxemburger Wortes11 an den damaligen Staatsminister Juncker, ob es sich bei Putin um einen „lupenreinen Demokraten“ handele, wie es der deutsche Kanzler Schröder formuliert hatte, entgegnete Juncker: „Wladimir Putin ist ein russischer Demokrat auf dem Weg in die Lupenreinheit, also zu westlichen Standards. Sehen Sie, trotz meines persönlich ausgezeichneten Verhältnisses mit dem Präsidenten der Russischen Föderation gibt es zwischen uns substantielle Meinungsverschiedenheiten … Wir haben uns am Donnerstag doppelt so lange unterhalten, als es ursprünglich geplant war. Das hatte vor allem auch damit zu tun, dass wir strittige Themen angesprochen haben. Das ist wichtig, damit man sich ins russische Denken hineinversetzen kann und von europäischer Warte aus betrachtet, Reaktionen der russischen Seite richtig verstehen und interpretieren kann.“

Luxemburgische Soft Power bei Crémant und Rieslingpastete

Die Frage der Menschenrechte versuchten luxemburgische Diplomat*innen konsequent bei jedem Austausch mit Russland zu thematisieren. Man konnte sowohl in offiziellen als auch informellen Unterredungen die Menschenrechtslage ansprechen, Bedenken äußern, über den Kadyrow-Klan reden oder über die Pressefreiheit. „Wir sprachen dies natürlich an, weil uns etwas daran lag, diese sensiblen Themen nach vorne zu bringen“, äußert sich Jean Asselborn. Während der Zeit, als das Großherzogtum im UN-Weltsicherheitsrat vertreten war, gab es auch hervorragende Beziehungen zu dem russischen UN-Botschafter Witali Tschurkin12. Auf jeden Fall, so resümiert Asselborn die Beziehungen zu Russland, war vor 2014 alles mehr oder weniger in Ordnung. Luxemburgs Investitionen in Russland waren in diesen Jahren auf Rekordniveau, dank dem Bank- und Finanzplatz, und so genoss man doch recht gute Beziehungen zu Moskau, merkt Jean Asselborn an. Die Finanz- und Bankenplätze Moskau und Luxemburg waren dank jahrelanger Annäherungspolitik, die sowohl im Kreml als auch auf dem Krautmaart salonfähig gemacht wurde, miteinander verbunden. Allein die gegenseitigen milliardenschweren Investitionen halfen damals, etwaige Wogen zwischen den beiden Hauptstädten auf diplomatischer Ebene zu glätten. Bereits zu Sowjetzeiten war Luxemburg ein privilegierter Partner und Bankier des Kremls. Mit der Gründung der East-West United Bank in Luxemburg 1974 unter Premierminister Pierre Werner, hatte Luxemburg zusammen mit der sowjetischen Gosbank (Zentralbank) dieses Projekt in die Wege geleitet, welches im Ausland für Verstimmungen sorgte. Im Februar 2024 ordnete ein Luxemburger Gericht die Liquidierung der East-West United Bank an. Sanktionen wirken, wenn auch langsam. Russland und Luxemburg teilen einige wenige historische Verbindungen, die hauptsächlich mit der Diplomatie und den europäischen Machtverhältnissen im 19. Jahrhundert zusammenhängen. Asselborn erzählt, Russland habe immer wieder im Rahmen von Banketten und Staatsbesuchen behauptet, es habe Luxemburg fast im Alleingang zur Unabhängigkeit verholfen. Diese Darstellung entbehrt jedoch jeglicher faktischer Grundlage. Luxemburgs Unabhängigkeit ist ein Resultat kollektiver Entscheidungen europäischer Mächte und nicht durch eine direkte russische Unterstützung entstanden.

Februar 2015 © Vasily Maximov / AFP

Asselborn schätzte Lawrow dennoch. Auf persönlicher Ebene war ihm der erfahrene Karrierediplomat Lawrow lieber als der undurchsichtige Geheimdienstler Putin. 2009 lud Asselborn den russischen Außenminister sogar zu seiner privaten Geburtstagsfeier nach Steinfort ein – ein Beispiel luxemburgischer „Soft Power“ bei Wein und Rieslingpastete. „Mit Lawrow konnte man meistens ganz normal reden“, erinnert sich Asselborn und fügt lächelnd hinzu, dass der gebürtige Moskauer besonders aufblühte, wenn Whisky floss und die Zigaretten qualmten. Doch auch Lawrow sollte ab der Krim-Annexion der Realität völlig entrückt sein und nur noch die Agenda des neuen russischen Weltbildes, des „Russki Mir“, nachplappern.

Ein vergessener Krieg

In Westeuropa wird oft vergessen, wie blutig und brutal die Zeit zwischen 2014 und 2022 für die Ukraine war. Der Konflikt im Donbass und auf der Krim entwickelte sich von 2014 bis 2021 zu einem langwierigen Krieg. Im Februar 2014, nach der Revolution der Würde, annektierte Russland die Krim, was international scharf verurteilt wurde. Kurz darauf, im April 2014, brachen in der Ostukraine Kämpfe aus, als prorussische Separatisten mit russischer Unterstützung in den Regionen Donezk und Luhansk sogenannte Volksrepubliken ausriefen. In den Jahren 2014 und 2015 kam es zu schweren Gefechten, insbesondere bei Ilowajsk und Debalzewe, wo die ukrainischen Truppen hohe Verluste hinnehmen mussten. Schätzungen zufolge starben in den ersten Kriegsjahren bereits hunderte ukrainische Soldat*innen und prorussische Separatisten und Soldaten. Auch die Zivilbevölkerung litt erheblich: Trotz der Minsker Abkommen von 2014 und 2015 setzte sich der Konflikt als Stellungskrieg mit sporadischen Gefechten fort. Bis 2021 hatte der Krieg mehr als 14.000 Menschen das Leben gekostet – darunter etwa 4.400 ukrainische Soldat*innen, 5.500 prorussische Kämpfer und rund 3.400 Zivilist*innen. In Kyjiw erinnert die Gedenkwand an den himmelblauen Mauern des Sankt-Michael-Klosters an die Opfer; sie erstreckt sich hunderte Meter um das halbe Kloster.

Die politische Landschaft der Ukraine zwischen 2014 und 2022 war geprägt durch die Präsidentschaften von Petro Poroschenko (2014-2019) und Wolodymyr Selenskyj (ab 2019). Beide Amtszeiten unterschieden sich in vielerlei Hinsicht. Poroschenko, der nach der Revolution der Würde ins Amt kam, konzentrierte sich auf den Kampf gegen die russische Aggression im Donbass und die Stärkung der ukrainischen Streitkräfte. Selenskyj, ein politischer Quereinsteiger, wurde 2019 mit dem Versprechen gewählt, die politische Szene zu erneuern. Er legte anfänglich großen Wert auf Friedensverhandlungen und Reformen zur Bekämpfung der Korruption. Während Poroschenko gegen Ende seiner Amtszeit von internationalen Beobachtern oft als nationalistisch wahrgenommen wurde, galt Selenskyj vor der russischen Invasion 2022 als eher moderater Präsident, der auf Dialog mit Russland setzte. Dennoch sahen sich beide Präsidenten ähnlichen Herausforderungen gegenüber – insbesondere im Hinblick auf den Konflikt im Donbass und die wirtschaftliche Stabilität des Landes. Angesichts der dramatischen Entwicklungen seit der Invasion 2022 erscheint der Poroschenko vorgeworfene Nationalismus heute eher als gesunde Selbsterhaltungspolitik.

Ein Krieg, der sich ankündigte und auf den keiner vorbereitet war

Bereits im Herbst 2021 begann Jean Asselborn, sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Gemeinsam mit seinen engsten internationalen Kollegen*innen versuchte er, auf mehreren EU-Gipfeln eindringlich vor einer Eskalation zu warnen. „Zu diesem Zeitpunkt war uns allen klar, dass sich die Lage dramatisch zuspitzt – mit Ausnahme der ‚üblichen Verdächtigen‘ innerhalb der EU“, erinnert sich Asselborn, wobei er unter anderem auf die ungarische Delegation anspielt. In dieser Phase intensivierte der Kreml seine Propaganda und versuchte mit aller Macht, die Welt davon zu überzeugen, dass Russland niemals in die Ukraine einmarschieren würde. Diese Behauptungen erschienen umso absurder, da Russland die Ukraine seit 2014 massiv destabilisierte, die Krim annektiert hatte und Teile der Ostukraine, insbesondere Luhansk und Donezk, besetzt hielt. Seit sieben Jahren beschossen russische und prorussische Kräfte nahezu täglich die ukrainischen Stellungen im Donbass mit Artillerie und Mörsern. Auch der Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 mit fast 300 Toten durch eine russische BUK-Rakete lag zu diesem Zeitpunkt sieben Jahre zurück. Dennoch wurde in Europa kaum offen von „Krieg“ gesprochen – stattdessen redete man von Unruhen, Anti-Terror-Einsätzen, Auseinandersetzungen oder irreführend von einem Bürgerkrieg in der Ukraine.

„Jean, we need to talk!“

Im Dezember 2021 traf Jean Asselborn seinen russischen Amtskollegen Sergei Lawrow zum letzten Mal am Rande des OSZE-Ministertreffens in Schweden. Zu dieser Zeit versicherte Putin öffentlich, Russland werde niemals die Ukraine angreifen oder deren Souveränität verletzen. Der Ukraine-Konflikt dominierte das Treffen des OSZE-Ministerrats. Die westlichen Minister*innen verurteilten die fortwährenden Verletzungen des Völkerrechts durch Russland und den russischen Truppenaufmarsch in Belarus sowie in den russischen Grenzregionen Belgorod und Kursk scharf. Auch Jean Asselborn warnte gemeinsam mit seinen europäischen Kolleg*innen, dass die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen ins Stocken geraten sei und die humanitäre Lage in den Konfliktgebieten zunehmend kritisch werde. Die OSZE und internationale Akteure machten unmissverständlich klar, dass Russlands Handlungen die europäische Sicherheit destabilisieren und internationales Recht brechen. Am Rande des Treffens zog Lawrow Asselborn beiseite und sagte: „Jean, we need to talk. You have to come to Moscow.“ Ein Treffen wurde vereinbart für den 14. Februar 2022, am Valentinstag, in der russischen Hauptstadt – doch dazu sollte es nie kommen. Bereits Ende 2021 mehrten sich die Anzeichen einer bevorstehenden russischen Aggression. „Wir erhielten zahlreiche Warnungen von offiziellen Stellen und mussten uns auf das schlimmste Szenario vorbereiten“, erinnert sich Asselborns luxemburgischer Kabinettskollege François Bausch. In den Wochen vor der Invasion schwand die Illusion vieler europäischer Staats- und Regierungschefs, dass ein Dialog mit Russland den Krieg noch abwenden könnte.

Mitte Januar 2022 erhielt Jean Asselborn ein geheimes Sicherheitsbriefing vom britischen Außenministerium und der britischen Botschafterin in Luxemburg, Fleur Thomas. Der Inhalt erschütterte ihn zutiefst: „Es wurde klar, dass Russland diesen Krieg unbedingt will. Sie trafen logistische Vorkehrungen, die nur im Kriegsfall notwendig sind.“ Die Briten berichteten, dass Russland Blutkonserven aus mehreren Großstädten an die Grenze zur Ukraine verlegte – ein eindeutiges Zeichen für bevorstehende Kampfhandlungen. Diese Informationen wurden auch von amerikanischen Geheimdiensten bestätigt. „Obwohl wir klare Hinweise hatten, versuchten einige Länder, darunter Deutschland, die Fakten anders zu deuten oder die Lage herunterzuspielen“, erklärt Asselborn.

Über informelle Kanäle suchte Asselborn den Kontakt zu bekannten SPD-Politiker*innen, darunter Dr. Rolf Mützenich, einem der prominentesten Putin-Versteher innerhalb der SPD, der sich im Verlauf des Krieges wiederholt kritisch über deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine äußerte. Jean Asselborn versuchte, die SPD-Kolleg*innen zu warnen, doch er stieß auf taube Ohren. Die estnische Premierministerin Kaja Kallas fasste Mützenichs Ansichten mit einem prägnanten Satz zusammen: „In einer Welt voller Gewalt wäre Pazifismus ein Akt des Selbstmordes.“

Als sich 2022 die Invasion ankündigt, wird auch Lawrow sich nur noch mit den abgestimmten Stichwörtern aus dem Kreml-Handbuch äußern: „Er war immer Diplomat, kannte die UN-Charta besser als jeder andere, konnte sie auswendig aufsagen und war immer gut darin, sich auf gemeinsame Werte zu berufen, um was zu erreichen. Aber damit war jetzt Schluss.“ Von einem Moment auf den anderen erzählte Lawrow auf einmal von „Nazis in der ukrainischen Hauptstadt“, „Banderisten“13 und es war ab diesem Zeitpunkt fast unmöglich, mit Lawrow zu reden, erinnert sich Asselborn. Ab diesem Moment war die russische Führung in einer anderen parallelen Realität unterwegs, abseits von Fakten und von klassischer Diplomatie: „Das muss man sich so vorstellen, als ob man auf einmal hört, dass ein guter Bekannter oder ein Arbeitskollege ein Mörder ist.“ Hinter den Kulissen ging die russische Propaganda sogar noch ein Stück weiter als vor den Kameras: „Lawrow sagte uns ganz offen: Das sind alle Nazis und weil es alle Nazis sind, gilt hier kein internationales Recht mehr!“ Auch andere russische Top-Diplomaten wie Alexander Wiktorowitsch Gruschko, ein von Luxemburg mit Medaillen ausgezeichneter Vize-Außenminister Russlands und Ständiger NATO-Vertreter in Brüssel war dann auf einmal wie ausgetauscht: „Menschen, mit denen man vorher ganz normal arbeitete, waren total realitätsfern“, bedauert Asselborn.

Seit der Invasion der Ukraine hat Jean Asselborn kein Wort mehr mit Sergei Lawrow gewechselt. „Ich habe alles darangesetzt, ihn nicht zu sehen“, fügt er entschlossen hinzu und bemerkt scharf: „Ja, das ist vielleicht keine rationale Außenpolitik, aber wenn man sieht, wie Ungarn und Russland sich gegenseitig Medaillen anheften, dann ist das doch einfach nur abstoßend!“ Nach zwanzig Jahren im Amt kann sich Asselborn nicht erinnern, je in einer solch chaotischen Zeit gelebt zu haben, in der internationales Recht derart mit Füßen getreten und außer Kraft gesetzt wird. „Deswegen sehe ich mit Putin an der Macht – oder solange er im Kreml ist – keinen Ausweg. Es ist unmöglich, das Verhältnis wieder zu normalisieren. Es gibt kein Vertrauen mehr, keine gemeinsame Basis und keine gemeinsamen Werte“, erklärt Asselborn entschieden. „Sie erinnern sich ja an meine Kommentare damals“, fügt er hinzu und spielt auf seine Äußerung im Jahr 2022 an, als er kurz nach der Invasion in einem Interview die physische Beseitigung Putins andeutete.

Für François Bausch markiert Russlands völkerrechtswidrige Invasion der Ukraine einen historischen Bruch in der Nachkriegszeit – und die größte Zerreißprobe für die Friedensordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden war. Die Vereinten Nationen bestehen laut Bausch aus einer Mischung von demokratischen und nicht-demokratischen Staaten, aber bisher hätten sich alle an die gleichen Grundprinzipien gehalten. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg werde dies nun durch Russlands Angriffskrieg infrage gestellt. Das Wichtigste dieser Prinzipien sei, dass Staatsgrenzen nicht durch Krieg verändert werden – auch wenn einige dieser Grenzen nach dem Zweiten Weltkrieg „künstlich“ gezogen wurden. „Das wurde immer respektiert“, betont Bausch und ergänzt: „Der fundamentale Unterschied zwischen den Interventionen der Russen oder der Amerikaner und dem Krieg gegen die Ukraine liegt darin, dass die Interventionen bislang aus ökonomischen Interessen geführt wurden – nicht aber, um Territorium zu erobern, zu halten und in das Land des Aggressors einzugliedern oder dort Scheinwahlen zu organisieren.“ Genau hier liege der entscheidende Unterschied, so Bausch. „Wir riskieren, eine der bedeutendsten Errungenschaften der Nachkriegszeit und des internationalen Rechts zu verlieren.“

Die Situation in der Ukraine und das aggressive Auftreten Russlands bereiten Bausch Kopfzerbrechen. Der ehemalige Verteidigungsminister analysiert gern komplexe geopolitische Zusammenhänge: „Russland ist ein riesiges Land, und man fragt sich oft, warum es sein Territorium weiter ausdehnen will, indem es seine Nachbarn angreift und annektiert“, erklärt Bausch. Er führt diese aggressive Expansionspolitik auf eine zentrale Überlegung zurück: „Fast 80 Prozent der russischen Bevölkerung lebt im westlichen Teil Russlands, quasi direkt vor der Haustür der Ukraine. Natürlich hat die russische Führung kein Interesse daran, dass ein so großes Land wie die Ukraine sich zu einem demokratischen Staat nach europäischem Vorbild entwickelt. Russland möchte verhindern, dass seine eigene Bevölkerung ‚nach drüben‘ blickt.“ Die eigentliche Bedrohung für das Regime sei die Demokratie, betont Bausch: „Der Kreml fürchtet, dass die russischen Bürger*innen sehen, wie sich ehemals sowjetisch besetzte Länder demokratisch und offen entfalten – das gilt ebenso für Georgien.“ Auch wenn die Ukraine noch weit von europäischen Standards entfernt sei, werde sie vom Kreml als direkte Gefahr wahrgenommen. Insbesondere, weil die ukrainische Zivilgesellschaft weiterhin nach einer noch demokratischeren und transparenteren Gesellschaft strebe.

Reaktionen

Danach ging alles sehr schnell, erinnert sich Jean Asselborn. Wenige Stunden nach den ersten Raketen auf ukrainische Großstädte bestand die erste große Herausforderung darin, sich um den Flüchtlingsstrom zu kümmern. Asselborn hatte Angst, dass es in dem damaligen Europa nicht offensichtlich war, dass sich jede Regierung direkt mit der Lage der Ukrainier*innen solidarisiert. Einerseits hatte die EU-Politik durch die Direktive 2001/55/EG14 des Rates vom 20. Juli 2001 einen Präzedenzfall geschaffen, um einen Mindeststandard im Falle einer massiven kriegsbedingten Migration zu gewährleisten. Andererseits gab es viele Bedenken, besonders aus denen an die Ukraine grenzenden Mitgliedstaaten: „Wir befürchteten, dass das Polen der PiS15 sich querstellt, aber die Stimmung in Polen kippte innerhalb eines Tages, sodass nichts mehr im Weg stand, sich zusammen mit den EU-Innenminister*innen um die zeitweise 3,3 Millionen Flüchtlinge zu kümmern.“ Asselborn verteidigt diese humanistische Herangehensweise und erklärt, diese erste Phase sei entscheidend gewesen, um schnellstmöglich Menschen in Sicherheit zu bringen. Asselborn begrüßt, dass sowohl die luxemburgische Regierung als auch private Akteure und wohltätige Organisationen einen der größten Flüchtlingsströme der Nachkriegszeit in Europa zusammen angegangen sind, um rapide und nachhaltige Lösungen zu finden. Fast zeitgleich jedoch fielen viele EU-Mitgliedstaaten in eine Art „Schockstarre“, als es darum ging, der Ukraine tatkräftig mit Waffen zu helfen: „Ich möchte jetzt keine Namen nennen, außer den bekannten wie Deutschland, aber in vielen Mitgliedstaaten herrschte direkt nach der Invasion ein Reflex, man solle keine Waffen in ein Kriegsgebiet liefern“, ruft Jean Asselborn sich ins Gedächtnis.

Erst im Mai 2022, auf dem informellen Gipfel in Berlin der NATO-Außenminister*innen16, kam es zu einem Umdenken hin zu mehr kohärenter militärischer Ukrainehilfe. Opposition gab es von Erdogan und Orbán, die durch ihren Außenminister Péter Szijjártó, respektive Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu vertreten waren – eine prinzipielle Opposition, die bis heute andauert und beide Länder immer wieder nutzen, um nationalpolitische Ziele und Agenden durchzuboxen. Laut Jean Asselborn hat vor allem die Dokumentation russischer Kriegsverbrechen im Norden von Kyjiw dafür gesorgt, dass es zu einem weiteren Umdenken in Europa kommt. „Borodjanka, Irpin, Bucha, all diese Kriegsverbrechen hatten wenigstens zur Folge, dass es breitere Mehrheiten für mehr Hilfe für die Ukraine gab!“

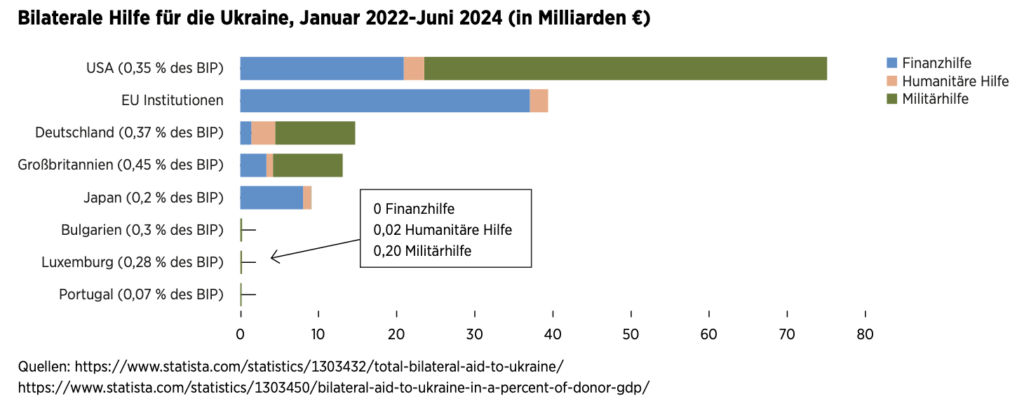

Bausch erklärt, dass sich weiterhin bei uns der Irrglaube hält, die europäischen Partner hätten am Anfang des Konfliktes im Alleingang der Ukraine geholfen: „Das ist Unsinn, es waren die Amerikaner, die von Anfang an der Ukraine geholfen haben.“ Die Sitzungen mit den EU-Minister*innen seien teils chaotisch gewesen, erinnert sich Bausch, und die Argumente verschiedener Länder waren es auch. „Wir haben in Luxemburg als Regierung, zwischen dem Verteidigungsministerium und der Armee entschlossen gehandelt. Von Anfang an haben wir die entbehrlichen Güter und Ressourcen unserer Armee aus eigenem Bestand direkt verschickt, und dann gingen wir ‚einkaufen‘ und besorgten Material für die Ukrainer*innen, was dringend gebraucht wurde“, so Bausch.

Auf den Ministertreffen gab es keinen Konsens, erinnert sich Bausch, vor allem die zentraleuropäischen und baltischen Länder „pushten“, um der Ukraine nach der Invasion mehr zu helfen. Bausch erinnert sich auch, dass sein schnelles Handeln von dem EU-Sicherheitsbeauftragten und Außenbeauftragten Josep Borrell in offiziellen Meetings kritisiert wurde: „Der wollte mir lauter Sachen und Absichten unterstellen“, erzählt Bausch kopfschüttelnd. Zu Beginn der Invasion zeigte sich die Uneinigkeit innerhalb der EU deutlich. Frankreich war unsicher in seiner Vorgehensweise und leistete teilweise verdeckte militärische Unterstützung. Deutschland war unentschlossen, die Bundesregierung zerstritten. „Wir haben über ein Jahr Zeit verloren, und als dann die Anfragen kamen, dass Europa eine Million Haubitzen-Geschosse liefern soll, haben wir das beschlossen, aber auf meine Frage hin an die Runde, ob wir das überhaupt hinbekommen, wusste keiner eine Antwort. Heute jedoch sind wir klüger und wissen, dass wir dabei gescheitert sind“, reflektiert Bausch.

Bausch und sein Team standen stets in direktem Kontakt mit der ukrainischen Botschaft in Brüssel und arbeiteten eng mit deren Team zusammen, wenn es um die Beschaffung militärischer Hilfe ging. „Ich habe den ehemaligen Verteidigungsminister Oleksij Resnikow mehrmals getroffen, und wir hatten ein gutes Verhältnis. Unser Motto war nie ‚Räumt die Lager und Keller‘, sondern ‚Wir liefern das, was entscheidend ist und was die Ukraine wirklich braucht‘“, so Bausch. Leider hätten viele Länder nur „Überschuss“ oder veraltete Ausrüstung geliefert. Doch laut Bausch sei vor allem Qualität entscheidend, um der Ukraine durch moderne Technologie einen taktischen Vorteil zu verschaffen. Luxemburg beschaffte beispielsweise 155 mm-Munition noch vor der gemeinsamen europäischen Initiative, worauf Bausch stolz ist: „Vom ersten Tag an, ohne eigene Rüstungsindustrie, haben wir mutig versucht zu helfen. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern die der ukrainischen Experten, die uns sagten, wenn alle von Anfang an so entschieden gehandelt hätten wie Luxemburg, wäre die Situation heute viel besser.“

„Vom ersten Tag an, ohne eigene Rüstungsindustrie, haben wir mutig versucht zu helfen.“

Der Krieg gegen die Ukraine habe Europa zwar endlich aufgerüttelt, aber wirklich aufgestanden seien die Europäer noch lange nicht, und der Weg sei noch weit. Das NATO-Ziel von 2 % des BIP für nationale Verteidigungsausgaben hält Bausch für irreführend: „Viel wichtiger ist, wofür das Geld ausgegeben wird und ob eine kohärente Strategie dahintersteht. Blindes Aufrüsten bringt nichts – das versteht inzwischen fast jeder.“ Er erinnert sich an Regierungstreffen im Jahr 2022: „Ich hatte freie Hand, bekam viel Rückendeckung und lieferte regelmäßig Updates. Doch einige Regierungsmitglieder taten sich schwer, ihre historischen Positionen aufzugeben, nach denen man mit Russland ehrlich verhandeln und Putin mit rationalen Argumenten überzeugen könne. Das war nicht als Vorwurf gemeint, aber ich war der Meinung, dass es dafür einfach zu spät war und alle vorherigen Versuche gescheitert waren.“ Diese Haltung änderte sich schnell, als Russland die diplomatischen Bemühungen konsequent abblitzen ließ.

Bausch kritisiert jene, die weiterhin fordern, keine Waffen an die Ukraine zu liefern: „Es ist egoistisch und naiv, sich der Verantwortung zu entziehen und zu sagen, man wolle nicht helfen. So funktioniert Solidarität nicht!“

Heute im zehnten Jahr nach der ersten Kriegshandlung auf der Krim beklagt die LUkraine ASBL das Ausbleiben starker militärischer Unterstützung, sowohl in Luxemburg als auch in anderen Ländern. „Die neue luxemburgische Regierung hat viel versprochen, aber sie muss noch liefern, um das Niveau der vergangenen Jahre zu erreichen“, so die Organisation. Ein besonders bitteres Beispiel sei die von der NATO versprochene Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen nach dem Angriff auf das Kinderkrankenhaus Ochmatdyt im Juli – doch den Sommer über wurde nichts geliefert, obwohl die Systeme einsatzbereit seien.

Die langsame Lieferung militärischer Hilfe macht es Russland leicht, weiter unschuldige Menschen in der Ukraine zu töten. „Am Ende geht es darum, so viele Menschenleben wie möglich zu retten.“ Zudem hätten einige NATO-Partner aus Zentral- und Osteuropa begonnen, ihre Militärhilfe zu verringern und stattdessen in ihre eigenen Verteidigungskapazitäten zu investieren. „Das ist ein Denkfehler“, sagt Nicolas Zharov. „Man kann die eigene Verteidigung nicht stärken, ohne der Ukraine zu helfen. Die Kursk-Inkursion der Ukraine zeigt, wie man Ressourcen klug einsetzen und die Aktion zum Feind hin verlagern kann.“

Zharov ist überzeugt, dass dieser Krieg weit von einer friedlichen Lösung entfernt ist. „Viele glauben noch immer, dass der Krieg gegen die Ukraine durch Diplomatie beendet werden kann, doch Russland hat kein Interesse an einer diplomatischen Lösung – es will die Zerstörung der Ukraine.“ Für den humanitären Helfer und mittlerweile führenden Lobbyisten der Ukraine in Luxemburg ist es unverständlich, dass man im dritten Kriegsjahr weiterhin so naiv mit dem russischen Imperialismus umgeht. „Im Krieg geht es um comparative advantages“, betont Zharov. Eine Schlüsselkompetenz Luxemburgs liege in der Satellitenüberwachung und -kommunikation, die der Ukraine bei offensiven Operationen und der Abwehr russischer Raketen- und Drohnenangriffe womöglich helfen könnte. Wenn die Partner der Ukraine in Europa ihre comparative advantages nicht einbringen, werde es äußerst schwierig, den Krieg ohne massive Verluste auf ziviler und militärischer Seite zu beenden. Er fordert mehr Engagement und einen stärkeren Einsatz von Luxemburg und anderen Ländern, um der Ukraine in dieser kritischen Phase beizustehen. Trotzdem ist die LUkraine Organisation sehr dankbar für jede gelieferte Hilfe an die Ukraine und weiß das große Engagement Luxemburgs zu schätzen.

Wenn Krieg zum Alltag wird

Der Präsident der LUkraine ASBL ist der Meinung, dass für die Mehrheit der Menschen heutzutage ein Krieg in ihrer Heimat oder auf ihrem Kontinent unvorstellbar ist. Auch die Presse spielt für ihn eine entscheidende Rolle: Sie kann dazu beitragen, dass die europäische Bevölkerung die Gefahr erkennt, die von Russlands Kriegen ausgeht. „80 Jahre ohne Weltkrieg, 30 Jahre ohne Krieg auf dem Balkan – die Menschen vergessen schnell, wie es ist, wenn der Krieg tobt, und es ist für sie unvorstellbar“, erklärt Zharov. „Wir Ukrainer sprechen aus bitterer Erfahrung, denn auch wir konnten uns vor 2014 nicht vorstellen, dass so etwas geschehen könnte. Dann griff Russland an und aus Frieden wurde über Nacht Krieg.“

„80 Jahre ohne Weltkrieg, 30 Jahre ohne Krieg auf dem Balkan – die Menschen vergessen schnell, wie es ist, wenn der Krieg tobt, und es ist für sie unvorstellbar.“

Deshalb sei es so wichtig, sich auf alle möglichen Szenarien vorzubereiten. „Selbst in Ländern wie Polen oder im Baltikum, wo die Bevölkerung besser vorbereitet ist als in Westeuropa, ist man noch weit von einer angemessenen Vorbereitung auf den Ernstfall entfernt.“ Für Zharov könnte dieser Ernstfall bald eintreten und auch die NATO könnte durch Russland in den Konflikt hineingezogen werden. „Es liegt allein in Russlands und Putins Händen und wenn es so weit kommt, bedeutet das auch, dass luxemburgische Soldatinnen und Soldaten in den Krieg ziehen müssten.“

Krieg, Frieden, Vergebung und Diplomatie

Oft glauben oder hoffen wir, dass Feindseligkeiten durch Mediation oder einen Waffenstillstand beendet werden könnten – doch diese Annahme basiert auf einer trügerischen Wahrnehmung. Kriege enden meist nicht am Verhandlungstisch, sondern durch Entscheidungen und Situationen auf dem Schlachtfeld. Beispiele dafür gibt es viele, etwa die Kapitulation Nazi-Deutschlands infolge einer militärisch ausweglosen Lage, als die Alliierten an der Elbe standen und die Sowjettruppen Berlin besetzten, oder der Rückzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan, wo der Konflikt sowohl militärisch als auch ökonomisch nicht mehr tragbar war. Danach erst kommen Verhandlungen. Nicolas Zharov teilt diese Einschätzung und fügt hinzu: „Die Ukraine kämpft seit 2014 gegen einen unerbittlichen Feind, der internationale Verträge bricht, Abkommen missachtet und sich an keinerlei Regeln hält. Verhandlungen gestalten sich in solchen Fällen äußerst schwierig.“ Die Arbeit seiner Organisation sei daher eine direkte Antwort auf die Gräueltaten der russischen Armee. „Unser Gegner will zerstören und möglichst viele Menschenleben auslöschen, während wir versuchen, Menschen zu retten. Wir sehen keine Verhandlungsangebote der Russen.“ Die Mitglieder seiner Vereinigung wollen sich mit ihrem Engagement für das Überleben der Ukraine und der Zivilbevölkerung einsetzen: Seit der russischen Sprengung des Staudamms von Nowa Kachowka im Sommer gräbt die Organisation in der Region Cherson Brunnen, um den Zugang zu sauberem Wasser sicherzustellen, da fast eine Million Menschen in den Frontgebieten seither ohne Trinkwasser auskommen müssen. An der gesamten Frontlinie evakuieren sie Siedlungen, die unter ständigem Beschuss stehen. Mehrere militärische Quellen lobten die Organisation aus Luxemburg und betonten, dass ohne LUkraine die Evakuierungen in verschiedenen Siedlungen des Donbass nicht gelungen wären. Zudem liefert die Organisation Feuerwehr- und Krankenwagen an die Front, stattet Kliniken aus und kümmert sich um Binnenvertriebene und gefährdete Personen. Die ASBL investiert ihre Spendengelder auch in militärische Unterstützung. „Wir haben die Möglichkeit, Teile der Gelder in militärische Projekte zu geben, und tun dies, wenn die Spender*innen es ausdrücklich erlauben“, versichert Zharov. Die Projekte der Organisation zeigen das Ausmaß des Krieges und verdeutlichen, wie weit wir vom Frieden entfernt sind.

Im Juli stehe ich im Stadtpark von Irpin, dem zerstörten Vorort nördlich von Kyjiw. An einem heißen Samstagmorgen pflanzen die Kinder der Vorschule Bäume für ihre Klassenkameraden, die bei der Bombardierung und Besetzung Irpins getötet wurden. Es sind 25 Bäume, jeder benannt nach einem Kind. Die LUkraine ASBL hat an diesem Projekt mitgewirkt und mehrere der Bäume gestiftet. Doch nach der Zeremonie stelle ich mir still die Frage: Wird es jemals Vergebung und Verzeihung geben? Und wie kann diese traumatisierte Gesellschaft, von der fast jeder betroffen ist, jemals heilen? Als die letzten Bäume gepflanzt sind, ertönt erneut ein Luftalarm – doch niemand reagiert.

Asselborn ist stoisch und atmet einmal tief durch. Ja, es braucht Diplomatie, aber auch Waffen und Unterstützung für die Ukraine. „Denn die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Putin muss direkt oder indirekt einsehen, dass dieser Konflikt mit militärischen Mitteln für Russland nicht zu lösen und zu gewinnen ist.“ In diesem Prozess der militärischen Unterstützung für die Ukraine dürfe man mit der Diplomatie trotzdem nicht nachlassen. Sobald die russische Verhandlungstür auf ehrliche Weise sich vielleicht nur fünf Zentimeter öffnet, müssen wir alles tun, um gemeinsam auf Augenhöhe zu verhandeln, so Asselborn. Hier kann und muss Europa vorne mitspielen, weil wir „in einer Welt leben mit einer geschwächten UN und einem ‚blockierten‘ Weltsicherheitsrat“.

„Natürlich muss man verhandeln“, meint auch Bausch energisch, aber wie? Man kann keine Friedensverhandlungen führen, während ein Land versucht, ein anderes zu zerstören. Friedensverhandlungen kommen erst ab dem Punkt, wo Russland ein für alle Mal einsieht, dass es militärisch nicht weiterkommt. „Im Moment denken die Russen, der Krieg sei militärisch zu gewinnen, doch das kann sich schnell ändern, indem man die Ukraine unterstützt“, so Bausch. „Angriffskriege enden immer so“, meint Bausch, „jene, die aggressiv versuchen, andere Länder zu unterwerfen, ziehen sich zurück oder kommen an den Verhandlungstisch, wenn sie militärisch geschlagen sind, oder merken, dass militärisch nichts mehr zu gewinnen ist“, so Bausch. Wenn uns noch irgendetwas an der Charta der UN liegt, muss dieser Krieg enden. Der einfachste Weg wäre, dass Russland sofort seine Truppen abzieht, meint Bausch. Für den grünen Politiker ist die Krim womöglich das größte Problem bei späteren Verhandlungen: „Die Krim wurde seit 2014 durch die Besatzer russifiziert, es wird schwer werden, hier Auswege zu finden, ob mit Pufferzonen, entmilitarisierten Zonen. Ich habe jedoch das Gefühl, dass es diesbezüglich seitens der Ukraine kleine Verhandlungsouvertüren gibt, auf jeden Fall viel mehr als auf russischer Seite.“ Je länger dieser Krieg andauert und man der Ukraine nicht dabei hilft, den Krieg zu gewinnen, desto größer sei jedoch die Gefahr einer innenpolitischen Erosion in Europa. Russland fördert und unterstützt gerade dieses Szenario aktiv mit seiner Propaganda.

Wenn uns noch irgendetwas an der Charta der UN liegt, muss dieser Krieg enden.

Russland beginnt allmählich zu begreifen, dass es trotz seiner petrochemischen Ressourcen nicht den globalen wirtschaftlichen Einfluss besitzt, den es sich erhoffte, meint der ehemalige Minister. Er betont: „Die Welt kann ohne Russland wirtschaftlich überleben, aber Russland nicht ohne die Weltwirtschaft. Derzeit hält China die russische Wirtschaft am Leben – ohne China wäre es schnell vorbei.“ Bausch äußert deutliche Kritik an Peking. Die Unterstützung Russlands sei ein strategischer Fehler, der Chinas diplomatisches Gewicht schwäche. Zwar habe China kein direktes Interesse am Krieg in der Ukraine, doch solange Europa und die USA dort gebunden seien, habe Peking im Pazifikraum freie Hand, seine eigenen Ziele zu verfolgen, so Bausch. Diese Situation käme dem chinesischen Regime insgeheim entgegen.

Auch in Russland sei die Moral am Boden, erklärt Bausch weiter. Daher investiere Russland alles in eine neue Offensive im Donbass. Eine militärische Niederlage dort könnte verheerende Folgen haben, auch für den Kreml, der weiterhin Angst vor Protesten und Aufständen habe. Die Sanktionen beginnen ihre Wirkung zu zeigen und in den kommenden Monaten werden immer mehr Russen die wirtschaftlichen Folgen spüren. Die hohen Verluste unter russischen Soldaten verschärften die innenpolitische Lage zusätzlich. Dies ändert aber wenig an der russischen Taktik, die ukrainische Bevölkerung mit potentiellen Kriegsverbrechen tagtäglich zu terrorisieren. Russland setzt seine Angriffe auf das ukrainische Energienetz und auf Städte mit Gleitbomben und Marschflugkörpern fort. Russland tötete im August 2024 fast 1.000 Zivilist*innen – einer der blutigsten Monate seit Kriegsbeginn.

In der Ukraine, sowohl beim Militär als auch bei zivilen Helfern, werde ich oft gefragt: „Hat der Westen eine Strategie, um der Ukraine zum Sieg über Russland zu verhelfen? Warum kommt die militärische Hilfe so spät und oft so spärlich? Wo bleiben die versprochenen Lieferungen?“ Es ist ein beschämendes Gefühl und man findet oft keine Antwort. Nicolas Zharov kennt das Problem. Die „Sommeroffensive“ 2023 sei ein gutes Beispiel dafür, wie der Westen der Ukraine „hilft“: Die europäischen und transatlantischen Partner hätten von der Ukraine militärische Erfolge gefordert, ohne das nötige Material bereitzustellen, um diese Ziele zu erreichen. „Es kam, wie es kommen musste“, erklärt Zharov, „die Offensive scheiterte, weil die Planungen und Konzepte nicht in Kyjiw, sondern in Washington und Brüssel entwickelt wurden. Es war eine politische, keine militärisch-strategische Operation. Der bisherige Held der ukrainischen Verteidigung, General [Walerij] Saluschnyj, einstiger Held der ersten Stunde der Invasion, wurde daraufhin abgesetzt.“

Zharov ist überzeugt, dass die Ukraine nur durch asymmetrische Vorstöße und Strategien eine Chance hat, die Atommacht Russland zu besiegen. Doch er zweifelt daran, dass der Westen eine nachhaltige und ganzheitliche Strategie verfolgt.

Zharov ist überzeugt, dass die Ukraine nur durch asymmetrische Vorstöße und Strategien eine Chance hat, die Atommacht Russland zu besiegen. Doch er zweifelt daran, dass der Westen eine nachhaltige und ganzheitliche Strategie verfolgt. „Russland kann weiterhin seine überteuerten fossilen Energieprodukte verkaufen, es gibt zu viele Schlupflöcher. Mit diesen Einnahmen hat Russland seine Kriegswirtschaft ausgebaut, während in Europa weiterhin darüber gestritten wird, ob die Ukraine die russischen Flughäfen angreifen darf, von denen jede Nacht Raketen auf ukrainische Zivilisten abgeschossen werden.“

Die Front zu Hause

Auf die Frage, ob Russland in Luxemburg aktiv sei, antwortet Nicolas Zharov mit klaren Worten: „Ja, Russland ist ein Feind Luxemburgs, der hier intensiv agiert und über diverse Netzwerke versucht, Einfluss zu nehmen.“ Zharov betont jedoch, dass seine Organisation weder Polizei noch Gericht sei, sondern lediglich verdächtige Aktivitäten an die Behörden weiterleiten könne: „Wir übermitteln natürlich Informationen über Firmen und Personen und melden verdächtige Vorfälle“, so Zharov weiter. Russland nutze die kleinsten Fehler und Schwächen, denn „Russland versteht nur Macht und Stärke“. Es reiche nicht, die richtigen Schlüsse zu ziehen oder Reden zu halten – es gehe darum, diese auch in die Tat umzusetzen, erklärt der Luxemburgisch-Ukrainer. Es gehe dabei nicht nur um den Krieg gegen die Ukraine, sondern um den schleichenden Abbau der Demokratie, der liberalen Werte und der Rechtsstaatlichkeit im Westen.

Russland sei in Luxemburg auch durch Soft-Power-Diplomatie äußerst aktiv: „Im INL [Institut national des langues] werden seit kurzem Russisch-Kurse angeboten, während Russland gleichzeitig eine andere Kultur zerstört. Auch russischsprachige Theaterstücke und Comedy-Shows werden in Luxemburg aufgeführt – all das ist Teil der russischen Einflussnahme.“ Interessanterweise finden jene kulturellen Veranstaltungen in vom luxemburgischen Kulturministerium unterstützten Häusern statt. Viele dieser Shows werden vom Centre culturel et scientifique de Russie in Luxemburg mit organisiert. Das Institut wird von Rossotrudnitschestwo finanziert. Die russische Regierungsorganisation ist unter dem Deckmantel der kulturellen Zusammenarbeit tätig und verbreitet dabei gezielt russische Propaganda im Ausland. Sie fördert russische Soft-Power und steht im Verdacht, die außenpolitischen Interessen des Kremls zu unterstützen. Rossotrudnitschestwo steht seit 2022 auf der Sanktionsliste der EU.

© Philippe Schockweiler

Zharov betont, dass keine Hintertüren offen bleiben dürfen, durch die russische Unternehmen und Start-ups nach Luxemburg gelangen könnten. Da es keinen globalen Einreisestopp für russische Staatsangehörige gebe, fehle auch in Luxemburg die notwendige Kontrolle. „Solange Wege nach Moskau führen, gibt es auch Wege, über die russischer Einfluss und Propaganda zu uns gelangen“, erklärte er im Gespräch. Die Beziehungen zwischen Luxemburg und Russland seien vor allem wirtschaftlicher und privater Natur. Ob es sich dabei um gezielte Geheimdienstoperationen oder sogenannte „nützliche Idioten“ handle, könne Zharov nicht mit Sicherheit sagen. „Ich denke, es läuft hauptsächlich über die vielen Verstrickungen und Verbindungen, die über Jahre hinweg zwischen Moskau und Luxemburg entstanden sind. In diesen halboffiziellen Kanälen werden weiterhin Politik und Geschäfte gemacht, da private Beziehungen nicht von den Sanktionen betroffen sind.“

Diese historischen Verbindungen haben es für Ukrainerinnen und Ukrainer in Luxemburg jahrelang schwer gemacht, ihre Geschichte zu erzählen, ohne dass ihre Realität durch russische „Talking points“ infrage gestellt wurde. Zharov sieht darin den Erfolg der russischen Propaganda, die es geschafft habe, westliche Eliten die Ukraine durch die Brille des russischen Imperialismus sehen zu lassen. Erst 2023 erkannte Luxemburg den Holodomor als Genozid an. Frühere Versuche von Zharov und der LUkraine ASBL scheiterten: „Vor knapp acht Jahren bekamen wir die Antwort, der Holodomor sei kein Genozid, sondern lediglich stalinistische Misswirtschaft gewesen. Das war erschreckend, obwohl Historikerinnen und Historiker weltweit sich einig sind. Viele glauben immer noch, Russland und die Ukraine seien Bruderstaaten im Streit, nein. Russland versucht nun bereits zum dritten Mal in 200 Jahren, die Ukraine auszulöschen.“

Der Finanzsektor war lange ein Einfallstor für russisches Geld und Investitionen in Luxemburg. Laut Bausch habe das Land es in den letzten Jahren versäumt, sich unabhängigere und nachhaltigere wirtschaftliche Standbeine zu schaffen, um die Abhängigkeit des Finanzsektors von Steuereinnahmen zu verringern. „Deshalb hat Luxemburg sich historisch oft in dunkele Nischen im Finanzsektor begeben, in die es besser nicht hätte gehen sollen“, erklärt Bausch. Doch in den letzten Jahren habe das Land begonnen, sich aus dieser problematischen Position zu befreien. Für Bausch sind die Sanktionen gegen Russland richtig und notwendig, und er fordert eine Ausweitung dieser Maßnahmen: „Während meiner Zeit in der Regierung gab es keinen Widerstand gegen die Sanktionen.“

Europäische Integration ja, aber …

Jean Asselborn gilt als klarer Unterstützer der Ukraine und hat sich stets für die Integration des Landes in die EU starkgemacht. Doch inzwischen blickt er etwas kritischer auf die Zukunft der Ukraine in der Europäischen Union: „Natürlich müssen die Ukraine und Moldau in die EU, und bei Moldau könnte das sogar relativ schnell gehen. Aber bei der Ukraine wäre ich im Moment vorsichtiger.“ Asselborn betont, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer ein klares Signal benötigen, doch er hält es für falsch, bereits ein festes Datum für den Beitritt zu nennen. Präsident Selenskyj fordert, dass der Beitritt innerhalb der nächsten fünf Jahre geschehen soll.

© Philippe Schockweiler

Nicolas Zharov, Präsident der LUkraine ASBL, sieht genau hier den Denkfehler vieler europäischer Politikerinnen und Politiker. „Die russischen Angriffe auf unser Land sind keine bloße Statistik – es geht um Menschenleben, um die Zukunft unseres Landes und unserer Kinder“, erklärt Zharov. „Deshalb engagiere ich mich. Der Ansatz der europäischen Politik mag oft richtig sein, doch es mangelt an der Umsetzung.“ Für Zharov ist klar: Ein Beitrittsdatum in ferner Zukunft würde nicht nur in Kyjiw, sondern auch in Moskau registriert werden – und der Kreml würde alles daran setzen, dies zu verhindern, wie schon in den vergangenen 20 Jahren.

Asselborn warnt zudem, dass der Westen dabei sei, Georgien an Russland zu verlieren: Prorussische Kräfte seien dabei, die georgische Demokratie systematisch zu untergraben und einen Keil zwischen Georgien und den Westen zu treiben. „Russland macht nichts ohne Hintergedanken, und was wir derzeit in Georgien sehen, ist genau das, was Russland vor zehn Jahren in der Ukraine getan hat“, so Asselborn. Diese Ansicht teilen viele Politikerinnen und Politiker der Europäischen Union. In der Ukraine kennt man diese Argumente nur zu gut – sie kursieren seit fast 20 Jahren, doch die Geschichte hat gezeigt, was passiert ist.