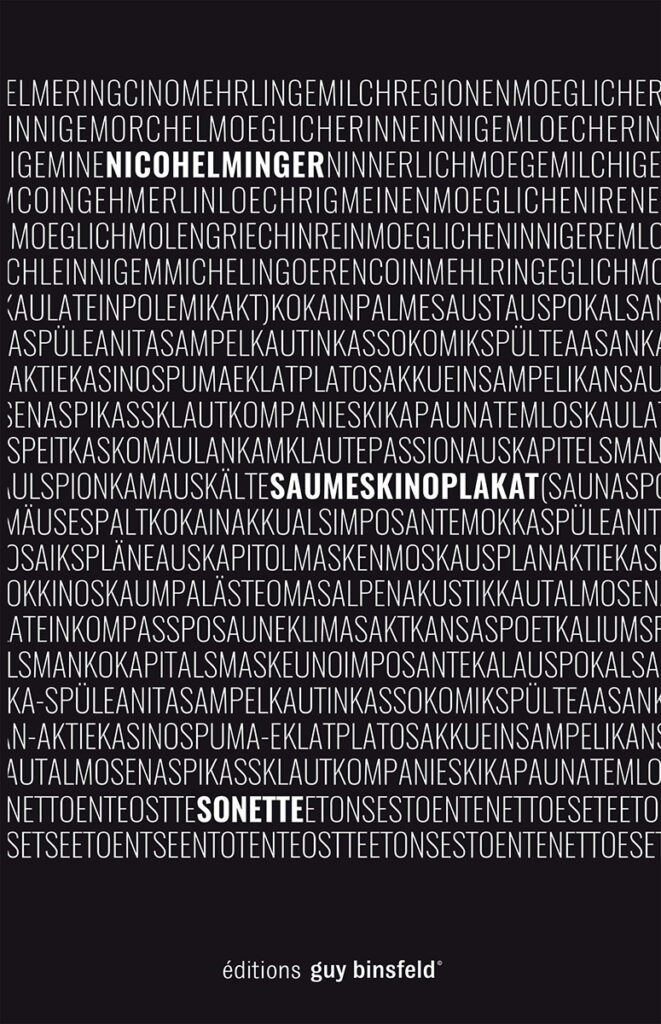

von Nico Helminger, Luxemburg, éditions guy binsfeld, 2022, 160 S., 18 €

„Ansagers Gespür/arge Gassenspur/Persers Ausgang/Garnes pures Gas“ – so lauten die ersten Zeilen aus Nico Helmingers neuem Gedichtband, der wohl viele Lesende perplex zurücklassen wird. Vor allem deshalb, weil Verlag und Autor es unterlassen haben, die spezifischen Rahmenbedingungen der Textgenese im Buch kohärent zu beschreiben. Ein rezentes Radiointerview1 mit Helminger gibt jedoch Aufschluss über die nicht uninteressanten literaturtheoretischen Hintergründe des Bandes. Inspiriert von den Anagramm-Gedichten der Dichterin Unica Zürn (1916-1970) hat der Autor ein Computerprogramm mit Versen aus verschiedenen Gedichten gefüttert. Aus allen möglichen Anagramm-Permutationen, die der Algorithmus generiert hat, hat der Autor schließlich einzelne Wörter zu experimentellen Sonetten neu zusammengefügt. Der kreative Akt entspringt hier weniger aus dem Erschaffen von etwas Neuem als aus der De- und Rekonstruktion von bereits Vorhandenem. Literatur wird nicht mehr erfunden, sondern gefunden.

Die so entstandenen Gedichte sind von höchst unterschiedlicher Qualität. Typisch für das lyrische Genre scheint der Autor eher ein Spiel mit der Form angestrebt zu haben als eine klar umrissene Auseinandersetzung mit einer bestimmten Thematik: Rhythmus, Melodie und Ton stehen im Mittelpunkt. Alliterationen und Assonanzen dominieren das Textgefüge der Vierzehnzeiler. Die inhaltlich-bezeichnende Funktion der Wörter wird in den Hintergrund gerückt zugunsten einer Betonung der lautmalerischen Qualität der Sprache. Wenig überraschend findet man unter den zahlreichen literarischen Referenzen auch den österreichischen Dichter Ernst Jandl (1925-2000), bekannt für seine vom Dadaismus inspirierten Lautgedichte.

Auch in diesem Kontext hätte man sich einige erhellende Worte zur Auswahl der als Rohmaterial benutzten literarischen Texte gewünscht. Nach welchen Kriterien wurden sie ausgesucht? Welche biografische oder literarästhetische Beziehung hat der Autor zu ihnen? Ein kurzes Vor- oder Nachwort hätte hier Abhilfe schaffen können. Der Gedichtband präsentiert nur das Endresultat, während – in diesem Fall – der experimentelle Entstehungsprozess der Texte doch ein konstitutiver Teil des Rezeptionsprozesses darstellen sollte. Insofern fehlen den Lesenden wesentliche Informationen, um die Gedichte und ihren Entstehungskontext einschätzen (und schätzen) zu können; insbesondere, da Helminger im oben genannten Interview Parallelen zu seinem – unter dem Heteronym Tomas Bjørnstad geschriebenen – Werk Von der schönen Erde (2022) zieht, in dem die entmenschlichenden Tendenzen einer digitalisierten Gesellschaft und speziell die Gefahren der künstlichen Intelligenz thematisiert werden. Sowohl formal als auch inhaltlich sieht er den Gedichtband als literarische Auseinandersetzung mit diesem gegenwärtig heiß diskutierten Thema. Diesem hochgesteckten Anspruch kann das Werk nur teilweise gerecht werden. Zwar lässt sich eine Präferenz für ein modernes, anglophil angehauchtes Vokabular rund um digitale Kultur erahnen („User“, „PC“, „App“, „Apple“, „Matrix“, „Browser“ usw.), und das ein oder andere Satzfragment weist auf die KI-Thematik („Intelligenz braucht keine Leber“), aber die Referenzen bleiben sporadisch und verpuffen ohne inhaltlichen Widerhall. Auch der angewandte Anagramm-Algorithmus weist eher in die Vergangenheit der elektronischen Literatur denn in die Zukunft. Bereits in den 1960er Jahren haben Künstler wie Ian Sommerville und Brion Gysin mit ähnlichen Methoden gearbeitet. Der stete Blick nach hinten ist umso bedauernswerter, da KI-Literatur gerade einen Boom erlebt – denn Computer haben längst eigenständig schreiben gelernt.

Automatisierte Textgenerierung – durch selbstlernende Sprachverarbeitungsmodelle wie GPT-3 oder BERT – findet bereits in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens Anwendung: von der Autovervollständigung von Textnachrichten über Chatbots bis hin zu Produktbeschreibungen im E-Commerce oder dem Verfassen von Wetterberichten und Tweets. Im literarischen Kontext kann man sich hier u. a. Kollaborationen zwischen Mensch und Maschine vorstellen, bei denen die*der Autor*in einen Abschnitt als Ausgangsbasis vorgibt, die Maschine den Text aufgreift und fortführt, nur um im nächsten Abschnitt wieder der*dem Künstler*in die Initiative zu überlassen. Eine simple, kommerzialisierte Form dieser Zusammenarbeit findet man etwa in modernen Iterationen der sogenannten Interactive fiction: Im textbasierten Computerspiel AI-Dungeon können Spielende und Schreibende in von Algorithmen generierte Text-Welten eintauchen, wobei ihre eigenen, über die Tastatur eingegebenen Textbefehle vom Computer aufgegriffen werden, um die nichtlineare Handlung voranzutreiben. Anders als befürchtet stellen die KI-Textgeneratoren demnach keine Bedrohung für das (literarische) Schreiben dar, sondern bieten kreative Möglichkeiten, diese uralte Kulturtechnik im 21. Jahrhundert neu zu erfinden.

Helmingers durchaus reizvoller Gedichtband kann indes eher als gelungene Hommage an vergangene Spielarten experimenteller Literatur gelesen werden, denn als pointierter, literarischer Beitrag zur gegenwärtigen KI-Debatte.

Yorick Schmit

1 RTL Radio, Podcast Lecture vun Heiheem, Sendung vom 19. August 2022 (letzter Aufruf: 29. August 2022).

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!