- Geschichte, Literatur

Frisch gedruckt

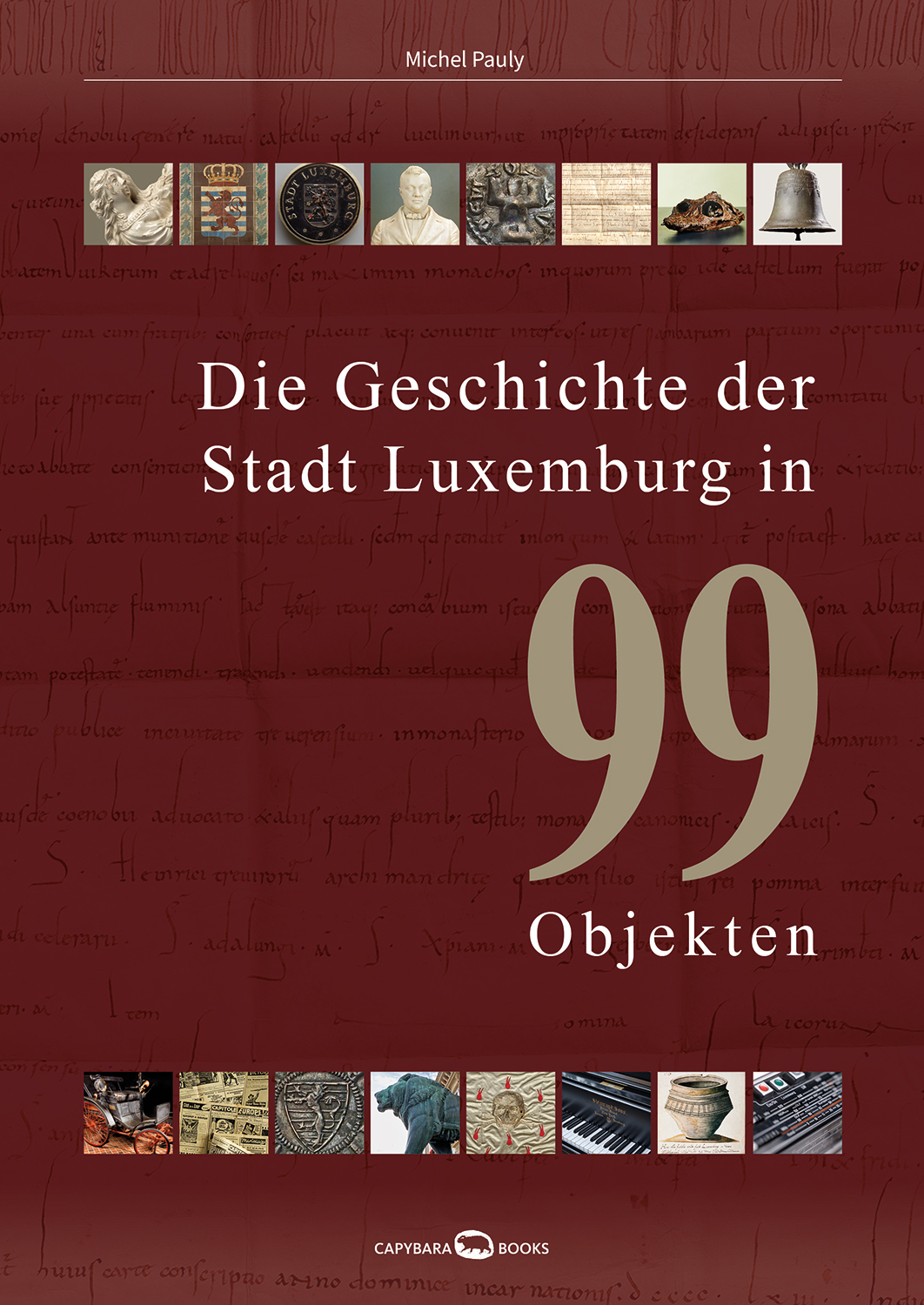

Die Geschichte der Stadt Luxemburg in 99 Objekten

von Michel Pauly, Mersch, capybarabooks, 2022, 408 S., 32 €

(Michel Pauly ist Redaktionsmitglied bei forum.)

Seit dem inzwischen weithin anerkannten „material turn“ hat sich die Aufmerksamkeit von Geschichtsforschenden für den umfassenden Komplex vergangener Dingwelten deutlich verstärkt. Nach heutigem Verständnis werden als „Dinge“ sowohl „erhaltene Objekte“ als auch ihre „textlichen und bildlichen Repräsentationen“ verstanden1, und diese beiden Dimensionen materieller Kultur werden im großzügig ausgestatteten Buch von Michel Pauly aufgegriffen. Den Leserinnen und Lesern treten im Band gleich 99 Objekte (samt weiteren Abbildungen) in engem Bezug zur Luxemburger Stadtgeschichte entgegen – und dies in ansprechender visueller Qualität. Der Haupttext des Verfassers wird ferner durch 24 Beiträge von Gastautorinnen und -autoren vielseitig bereichert.

Bei den Abbildungen handelt es sich sowohl um Fotografien ausgewählter historisch bedeutsamer Schriftstücke, die für die Stadtwerdung und -entwicklung Luxemburgs stehen, als auch um solche dreidimensionaler Gegenstände wie eines Fasshahns aus dem 15. Jahrhundert (S. 80), der den wichtigen Faktor des Weinhandels und Weinkonsums ins Bewusstsein hebt. Die behandelten Objekte stellen zum einen bewusste dokumentarische Schöpfungen dar, wie der Stadtplan Luxemburgs auf 161 x 157 cm von 1774, der zugleich an den Besuch des Erzherzogs Maximilian in der Stadt erinnern sollte (S. 156). Zum anderen haben hier Erzeugnisse der Gewerbe und der Industrie Eingang gefunden – von Eisenöfen über Bierflaschen bis zum kunstvoll bestickten Lederhandschuh (S. 220) – , die geeignet sind, luxemburgischen Alltag und diverse Lebenswelten aufzuzeigen. Etliche der Objekte zeugen davon, wann und wie die Moderne in den Haushalten der Stadt Einzug hielt, so etwa das Telefunken-Kofferradio (S. 320), das eine grüne Luxemburg-Taste aufwies, mit der sich die Frequenz des europaweit ausstrahlenden Senders leicht einstellen ließ. Andere der vorgestellten Dinge führen in heftig ausgetragene Diskurse hinein, so Kinoanzeigen, die im katholischen Milieu als anrüchig empfunden wurden (S. 346). Schon diese Beispiele zeigen, dass sich durch den Fokus auf die materielle Kultur ein vollständigeres Bild der Geschichte ergibt, das auf der Grundlage rein textlicher Quellen in dieser Weise nicht zu rekonstruieren wäre.

Selbsterklärend sind die Objekte nur in seltenen Fällen. Sie werden in knappen, hoch informativen Begleittexten jeweils auf zwei Seiten kontextualisiert und erläutert. Diese Textdisziplin des Autors und der mitarbeitenden Autorinnen und Autoren ermöglicht es, in einem Band das Spektrum geschichtlicher Überlieferung – dem Stand der Forschung gemäß – zu verdeutlichen. Offensichtlich aber ging es Michel Pauly um mehr, als die Vielfalt Luxemburger Stadtgeschichte und des lokalen Quellenreichtums zu dokumentieren. Denn in der Auswahl der 99 Objekte zeigt sich die Absicht, den Weg für eine umfassende und epochale Stadtgeschichte zu bereiten, die bislang trotz etlicher Vorarbeiten, Teilbände und zahlreicher (auch von Pauly selbst verfasster) Einzelstudien noch nicht realisiert wurde. Die Beispiele sind systematischer angelegt, als es zunächst erscheinen mag. Sie sind zwar im sozialwissenschaftlichen Sinn nicht streng repräsentativ, aber durchaus charakteristisch für die einzelnen Epochen und entscheidenden Ereignisse der Luxemburger Stadtgeschichte von den römerzeitlichen und fränkischen Siedlungsspuren über die Gewerbe und Kriegszeiten der Frühen Neuzeit, das bürgerliche Zeitalter sowie die Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg bis hin zur stark gewachsenen, vom Autoverkehr bedrängten, modernen Stadt. So werden mittels der vorgestellten Objekte auch die territorialen Bezüge der Stadt fast schon handgreiflich verdeutlicht. Sicherlich müssten in einer umfassenden Stadtgeschichte beziehungsgeschichtliche Aspekte sowie die Einwirkungen fremder Mächte auf Luxemburg noch umfassender gewürdigt werden; auch die Bedeutung der Souveränität des Staates Luxemburg für die Entwicklung seiner globalen Finanzökonomie, die sich für die heutige Stadtentwicklung als ebenso entscheidend darstellt wie der Zustrom von einpendelnden Arbeitskräften aus den umgebenden Regionen, wäre ausführlich zu behandeln. Der Autor hat es durch seine erläuternde Objektgeschichte aber auch nicht versäumt, diese wissenschaftlich relevanten Felder zumindest anzudeuten – bis hin zur eindringlich geschilderten Wohnungskrise (S. 401).

Nicht nur für ein Fachpublikum, sondern ebenso für ein allgemeines Lesepublikum ist diese Objektgeschichte Luxemburgs höchst spannend und historiografisch anregend. Sie führt wohl bei den das Buch betrachtenden und sich in die Textteile vertiefenden Leserinnen und Lesern zu einem geschärften Blick auf die Stadt selbst, auf ihre baulichen Strukturen und die Reichhaltigkeit ihrer Kultur- und Sozialgeschichte.

1 Vgl. Julia A. Schmidt-Funke, „Zur Sache: Materielle Kultur und Konsum in der Frühen Neuzeit“, in: dies. (Hg.), Materielle Kultur und Konsum in der Frühen Neuzeit, Wien/Köln/Weimar, Böhlau Verlag, 2019, S. 11-36.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!