Im Mittelalter gab es keinen klar abgegrenzten Adel als rechtlich definierten Stand. Vielmehr fußte das „Adligsein“ auf einem gesellschaftlichen Konsens. Die Zugehörigkeit zur adligen Schicht wurde durch den entsprechenden Lebensstil, das „vivre noblement“1, das sowohl soziales, kulturelles als auch ökonomisches Kapital voraussetzte, bestätigt und anerkannt. Überträgt man das Konzept des „vivre noblement“ auf die moderne Gesellschaft, kann man Pierre Bourdieus Begriff der „Distinktion“ heranziehen: Ein spezifischer Lebensstil ist grundlegend für die Abgrenzung der oberen von den unteren Schichten. Dazu gehören beispielsweise die Kennerschaft und der Besitz von Literatur und Kunstwerken. Dies trifft heute sowohl auf Privatpersonen als auch auf Unternehmen zu.

Ein kunstvolles Musenmosaik zierte das Hauptgebäude der gallo-römischen Großvilla in Vichten. Das Schloss des Grafen Peter Ernst von Mansfeld, Gouverneur Luxemburgs, war weit über die damaligen Landesgrenzen hinaus eine der prunkvollsten fürstlichen Residenzen der Renaissancezeit und außerdem bekannt für die dort befindliche Kunst- und Antiquitätensammlung. Im 19. und 20. Jahrhundert zeugen die Villen der Fabrikherren, deren Wände nicht nur mit Porträts der Eigentümer, sondern auch mit alter und neuer Kunst geschmückt wurden, von der florierenden industriellen Entwicklung in Luxemburg. Auch heute noch werden herrschaftliche Residenzen im gleichen Maße errichtet und mit zeitgenössischer Kunst ausgestattet. Unternehmen folgen diesem Trend.

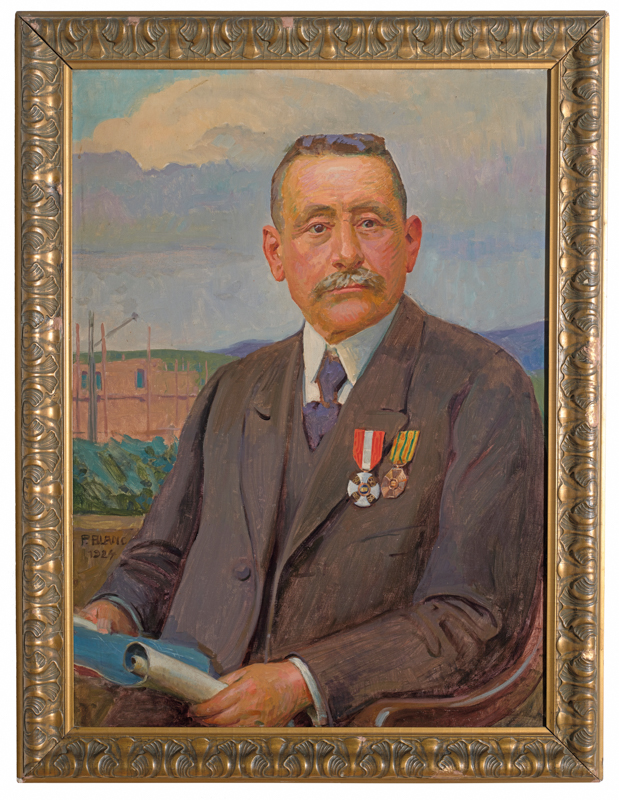

Porträt des Bauunternehmers Cesare Clivio (1868–1939), mit Blaupause in der Hand und vor einer Baustelle sitzend. Clivio ließ sich eine Jugendstilvilla in der Rue Goethe in Luxemburg-Stadt errichten.

1924 Privatsammlung, Foto: © Christof Weber

Dazu einige Titel von Presseberichten: Karl IV., „ehrgeiziger Herrscher, ausgezeichneter Diplomat und Kunstmäzen“, Peter Ernst von Mansfeld, „Karrierist, Kriegsheld, Kunstsammler“, Jean-Pierre Pescatore, „Geschäftsmann, Banquier, Sammler und Mäzen“, „Six points d’attache entre Delen Private Bank et l’art“. Macht, Reichtum, Kunstsinn, gesellschaftlicher Status und Mäzenatentum2 sind eng miteinander verbunden, früher3 wie heute. Dieser Beitrag beleuchtet die historische und moderne Praxis des Sammelns und Förderns von Kunst sowie deren Einfluss auf die soziale Distinktion.

Kunstsinn?

Es ist seit langem zu beobachten, dass Unternehmen Privatsammlungen aufbauen. Dieses Modell des Mäzenatentums ermöglicht es den Unternehmen, in das kulturelle Schaffen zu investieren und gleichzeitig ihre soziale Positionierung zu demonstrieren. Das Interesse an und das Sammeln von zeitgenössischer Kunst haben in Luxemburg in den letzten Jahren stark zugenommen. Ein möglicher Grund hierfür sind die bis vor Kurzem niedrigen Zinsen, die den Erwerb von Kunst als attraktives Investitions- und Spekulationsobjekt förderten. Im Gegensatz zu Museen unterliegen private Kunstsammler keinen Zwängen, ihre Sammlungen dauerhaft bewahren zu müssen, und können Kunstwerke nach Belieben verkaufen.

Ein Beispiel für entsprechendes Engagement in der Luxemburger Kunstszene ist der Patrons Club, der Kunstobjekte bei der „Luxembourg Art Week“ erwirbt. Seit der ersten Ausgabe dieser Veranstaltung im Jahre 2015 ist die Steuerberatungsfirma Atoz einer der Partner.4 Anwaltskanzleien wie Arendt & Medernach oder Thewes & Reuter schmücken ihre Büros mit zeitgenössischer Kunst. Auch Versicherungen (Lalux) und Banken (BCEE, UBS, DekaBank, Pictet & Cie, Quintet Bank uvm.) investieren in hochwertige Kunstsammlungen.

Die Beweggründe für das Anlegen von Kunstsammlungen sind vielfältig: Kunden, Mitarbeiter oder eine begrenzte Öffentlichkeit mit Kunst erfreuen (bzw. beeindrucken), Marketingpotential, Investitionen und Spekulation oder die Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen. Seit jeher handelt es sich um eine Mischung aus Gründen, die den vorherrschenden gesellschaftlichen Gegebenheiten entspringen. Wie schon beim kunstsinnigen Balduin von Trier im 14. Jahrhundert, der sowohl ein hoher Geistlicher als auch Oberhaupt des Hauses Luxemburg war, waren die Motive „unterschiedlicher Natur, wobei sie sich oft verquicken und nicht immer säuberlich trennen lassen“.5

Frankreich bietet heute eine Steuerbefreiung von 60 % für Mäzene. Kritiker argumentieren, dass diese Steuererleichterungen den Staatshaushalt belasten und fordern, die Steuereinnahmen direkt öffentlichen Kulturträgern zukommen zu lassen. Prominente Beispiele für private Kunstsammlungen, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, sind die Fondation Louis Vuitton und die Collection Pinault, die 2021 in der Pariser Bourse de Commerce eröffnet wurde. Jean-Jacques Aillagon, der Autor des 2003 verabschiedeten Gesetzes, das diese großzügigen Steuererleichterungen ermöglicht, ist zugleich Berater für kulturelle Angelegenheiten des Unternehmers und Milliardärs François Pinault.

Dieses Phänomen ist nicht auf Frankreich beschränkt, sondern lässt sich auch in anderen Ländern beobachten.6 In Luxemburg ist diese Entwicklung noch eine Randerscheinung. Die 2006 gegründete Private Art Kirchberg ermöglicht es etwa der Öffentlichkeit, die normalerweise nur für Mitarbeiter und Kunden zugänglichen Kunstsammlungen von Unternehmen auf dem Kirchberg zu besichtigen.7

Das abstrakte Mosaik, das aus Murano-Glasstücken unterschiedlicher Größen und Farben zusammengesetzt ist, entstand 1968 im Auftrag der Banque internationale à Luxembourg (BIL) für die ehemalige Filiale der BIL am Luxemburger Bahnhof. 2018 wurde es als Schenkung der Kunstsammlung der Stadt Luxemburg übergeben.

Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg, Inv.-Nr. 2658, Foto: unbekannt.

Mäzenatentum?

„Le mécénat est l’illustration du rôle d’intérêt général qu’une entreprise peut avoir au-delà de sa seule mission économique – et donc un excellent outil pour positionner l’entreprise, ainsi qu’un atout positif pour son image […]“ (Fonds culturel national, FOCUNA).8 Dabei sind die Grenzen zwischen Mäzenatentum und Sponsoring oft fließend.9 Es birgt zudem das Risiko, dass Kunst als Mittel zur Imagepflege und zur Ablenkung von weniger ethischen Geschäftspraktiken genutzt wird, Stichwort „artwashing“.10 Ein 2015 in Frankreich verabschiedetes Gesetz untersagt es beispielsweise Unternehmen, die mit Tabakwaren handeln, als Mäzene aufzutreten. In Großbritannien spielte die 2010 gegründete Bewegung Liberate Tate eine bedeutende Rolle bei der Beendigung des Sponsorings der Tate Gallery und der Tate Modern in London durch den Ölkonzern BP.

In Luxemburg ist die rechtliche Lage für Mäzenatentum zwar gut, aber weniger günstig als etwa in Frankreich. Förderungen durch Unternehmen und Privatpersonen gibt es vielfach ‒ mit dem Gesetz vom 4. März 1982 wurden steuerliche Anreize zur Förderung des Mäzenatentums und der Philanthropie festgelegt und mit dem FOCUNA eine staatliche Einrichtung zur Verwaltung dieser Mittel geschaffen11 ‒ aber dennoch wird der öffentliche Kunstsektor in Luxemburg nahezu ausschließlich von staatlicher oder kommunaler Seite finanziert.12 Der jährlich maximal abzugsfähige Betrag darf die Grenze von 20 % (bis 2008 nur 10 %) des gesamten Nettoeinkommens und den Betrag von 1.000.000 Euro nicht übersteigen.13 Der Wunsch nach großzügigeren Regelungen ist vorhanden14 und nimmt konkrete Formen an: Die 2009 gegründete Fondation de Luxembourg (FdL) beherbergt heute Dutzende von Stiftungen, die Projekte in zahlreichen Bereichen finanzieren.

Les fondateurs des collections de la Villa Vauban : Jean-Pierre Pescatore

2013 Linsenrasterbild, das das Porträt von Jean-Pierre

Pescatore nach Louis-Aimé Grosclaude (1784–1869)

mit einem Bild der Fassade der Villa Vauban verschmelzen lässt. Dieses Kunstwerk wurde vom Museum in Auftrag gegeben, um die Gründer-Persönlichkeiten der Kunstsammlungen der Villa Vauban im Rahmen der Ausstellung „Alt.Macht.Neu“ (2014) zu zeigen.

Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg, Inv.-Nr. 2212,

Foto: © Christof Weber

Das MUDAM, das eine eigene Abteilung für Mäzenatentum und Partnerschaften unterhält und unter anderem von Degroof Petercam und der Kanzlei Allen & Overy Shearman unterstützt wird, ist in dieser Hinsicht besonders erfolgreich. Das Nationalmuseum hat 2016 und 2023 erfolgreiche Crowdfunding-Projekte durchgeführt und damit die breite Öffentlichkeit auf die Möglichkeit des Mäzenatentums aufmerksam gemacht. Luxemburger Kunstmuseen erhalten häufig Schenkungen, etwa von der Vereinigung der Amis des musées oder von Privatpersonen. Kürzlich erhielt die Villa Vauban, Kunstmuseum der Stadt Luxemburg, eine bedeutende private Geldschenkung, die den Kauf eines Meisterwerks von Govert Flinck (1615‒1660) ermöglichte.15

Die Kunstsammlung der Stadt Luxemburg beherbergt viele Schenkungen: Seit dem 19. Jahrhundert wurden der Stadt mehr als 1.300 Kunstwerke geschenkt. Den historischen Kern dieser Schenkungen bilden die Sammlungen der in Frankreich bzw. den Niederlanden lebenden Bankiers Jean-Pierre Pescatore (1853) und Leo Lippmann (1883) sowie jene der Luxemburger Bürgersfrau Eugénie Dutreux-Pescatore (1902). Jean-Pierre Pescatore, der zu den erfolgreichsten Bankiers im Frankreich der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts avancierte, hatte seine Karriere im Tabakhandel begonnen. Dass letzterer auf Sklaverei basierte, wird erst seit kurzem kritisiert.16 Sein 1844 von Louis-Aimé Grosclaude geschaffenes Porträt, das in der Villa Vauban gezeigt wird, beeindruckt durch seine Größe und künstlerische Qualität und untermauert das Bild eines großzügigen Kunstsammlers.

Privatsammler gibt es in Luxemburg reichlich.17 Kunstsammler, aber insbesondere Kunstmäzene, stehen (zumeist zurecht) in hohem Ansehen. Das Sammeln und Schenken von Kunst ist jedoch oft denjenigen vorbehalten, die über die finanziellen Mittel dazu verfügen. Ausnahmen bestätigen die Regel.

In Luxemburg erhalten hingegen eher sozial-wohltätige als kulturelle Einrichtungen Geldspenden, möglicherweise aus historischen Gründen, wie der Kulturbeamte Jo Kox vermutet: Aline und emile Mayrisch, die vermutlich ersten Luxemburger Sammler zeitgenössischer Kunst, vermachten ihr gesamtes Vermögen dem Luxemburger Roten Kreuz.18 Jedoch kann auch ein zu passives Handeln von Museen eine Rolle spielen: Die Umstände, die zu den verschiedenen Schenkungen der Kunstsammlung der Stadt Luxemburg führten, sind bislang kaum erforscht beziehungsweise werden der Öffentlichkeit nicht ausreichend bekannt gemacht. Werbung für Mäzenatentum, wie sie im Nationalmuseum betrieben wird,19 wird kaum geleistet.

***

Die eingangs genannten Beispiele zeigen, dass Kunst- und Kulturförderung über Jahrhunderte hinweg, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, eine positive Erinnerung fördern kann. Ludwig XIV. ließ bei der Einnahme Luxemburgs die Hauptstadt 1683/84 niederbombardieren, ist jedoch in der hiesigen kollektiven Erinnerung wohl vornehmlich als der goldstrahlende Bauherr des Schlosses Versailles verankert. Nicht zuletzt der Bau des Prunkschlosses vor den Toren der Hauptstadt in Clausen und die darin untergebrachte Kunstsammlung haben Peter Ernst von Mansfeld den Weg in die Geschichtsbücher geebnet. Im Gegensatz dazu bleibt Elisabeth von Görlitz, die ihr Geld vermeintlich verschwendete, in den Geschichtsdarstellungen negativ konnotiert. Die Liste der Beispiele ließe sich beliebig fortführen. Die Faszination der Florentiner Kunstmäzene (und skrupellosen Bankiers) Medici ist auch heute, rund 400 Jahre später, noch ungebrochen. Gleiches gilt für die Pharaonen, die großartige, pompöse Pyramiden erbauten. „Eine Burg par excellence“20: Wie wird das deutsche Bankinstitut, dessen Geschäftssitz von dem Stararchitekten Gottfried Böhm auf dem Kirchberg entworfen wurde und eine Sammlung von weit über 50.000 Kunstwerken umfasst, in Erinnerung bleiben?21

Gilles Genot (1991) hat in mittelalterlicher Geschichte promoviert (Universität Luxemburg / École pratique des hautes études) und ist Kurator am Lëtzebuerg City Museum.

1 Paul Janssens, „Vivre noblement hier et aujourd’hui“, in: Revue belge de Philologie et d’Histoire (2010) 88/2, S. 337-348; Vincent Milliot, Philippe Minard, „Le poids des noblesses“, in : La France d’Ancien Régime (2018), S. 83–96.

2 Bezüglich des musealen Bereiches, siehe den Eintrag „Mécénat“ von Jean-Michel Tobelem, in: François Mairesse (Hg.), Dictionnaire de muséologie, Paris, 2022, S. 356–359.

3 Vgl. einführend Johannes Fried, Mäzenatentum und Kultur im Mittelalter, in: Ulrich Oevermann, Johannes Süßmann und Christine Tauber (Hg.), Die Kunst der Mächtigen und die Macht der Kunst. Untersuchungen zu Mäzenatentum und Kulturpatronage, Berlin, 2008, S. 47–72.

4 Céline Coubray, „Mettre le Luxembourg sur la carte de l’art en Europe“, in : Paperjam (9.11.2021).

5 Verena Kessel, „Balduin von Trier und die Kunst“, in: Balduin aus dem Hause Luxemburg. Erzbischof und Kurfürst von Trier, Luxemburg, 2009, S. 131–174, hier S. 169.

6 Gerda Ridler, Privat gesammelt – öffentlich präsentiert. Über den Erfolg eines neuen musealen Trends bei Kunstsammlungen, Bielefeld, 2012.

7 Paul Di Felice, „Une collection peut en cacher une autre“, in : Ons Stad 129 (2024), S. 36–39.

8 Mécénat culturel. Guide pratique à l’usage des entreprises et des particuliers, [2014], S. 6.

9 Siehe einleitend Marc Gottschald, Sandra Wilgenbusch, „Wenn Sponsoren stiften gehen. Stiftungen in der unternehmerischen Kulturförderung”, in: Stiftung&Sponsoring 2014 (2009).

10 Jörg Heiser, „Kann die Kunst sich das leisten?”, in: Republik (13.07.2019).

11 Kulturentwécklungsplang eBook 1.0 (2018), Bd. 1, S. 178–179.

12 Ebd., S. 55.

13 https://www.culture.lu/cadre-de-travail/31.

14 Kulturentwécklungsplang eBook 1.0 (2018), Bd. 1, S. 182.

15 La collection de la Villa Vauban s’enrichit d’un chef-d’oeuvre du 17e siècle, Communiqué de presse (21.05.2024).

16 Siehe etwa Faye Peterson, „Trader, art collector, botanist, and a tainted past”, in : Luxtimes (3.3.2023).

17 Hans Fellner, Andres Lejona, Luxembourg Collecting : 50 Sammler und ihre Leidenschaften = 50 collectionneurs et leurs passions, Luxemburg, 2013.

18 Caroline Hoffmann, Donor behaviour in the arts. An analysis of the funding stakeholder’s factors for contribution to a non-profit art museum, Unveröffentlichte Masterarbeit, Erasmus University Rotterdam, S. 119.

19 Michel Polfer, „L’importance du mécénat pour les musées”, in: Fondation de Luxembourg Philanthropy Letter (2020), S. 4–5.

20 Martin Lied, „Luxemburg 2013 – Europastadt, Bankenstadt, Architekturstadt? Eine Ortsbesichtigung“, in: Deutsche Bauzeitschrift (2013), S. 9.

21 Siehe das vom Historischen Institut der Deutschen Bank in Auftrag gegebene Buch: Christopher Kopper, Europa leben. Welten verbinden. 50 Jahre Deutsche Bank in Luxemburg, Luxemburg, 2020.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!