- Krieg in der Ukraine, Recht, Wirtschaft

Staatliche Unternehmen und Menschenrechte

Luxemburg strebt den Weltraum an und vernachlässigt dabei seine Sorgfaltspflicht hierzulande

Das chinesische Unternehmen Spacety wird beschuldigt, Satellitenbilder der Ukraine an die russische Gruppe Wagner geliefert zu haben. Spacety hat eine luxemburgische Tochterfirma, die Büros im Technoport in Esch-Belval belegte. Die Technoport S.A. wiederum gehört dem Luxemburger Staat. Der Fall verdeutlicht die Gefahren für staatliche Unternehmen, die ihrer Sorgfaltspflicht in Bezug auf Menschenrechte nicht nachkommen.

Luxemburg strebt den Weltraum an. Dazu wurde in den vergangenen Jahren nicht nur ein gesetzlicher Rahmen für Raumfahrtaktivitäten geschaffen, sondern auch die Luxembourg Space Agency gegründet – mit dem Ziel, Unternehmen aus dem Raumfahrtsektor zu fördern. Den Zugang zu Finanzmitteln soll dabei die luxemburgische Investitionsbank SNCI erleichtern. Eines der Unternehmen, die sich im Rahmen dieser Bemühungen in Luxemburg angesiedelt haben, ist Spacety.

Der Fall Spacety

Im Juli 2019 gründete das chinesische Changsha

Tianyi Space Science and Technology Research

Institute (in Folge: Spacety China) die Tochterfirma Spacety Luxembourg S.A. zur Entwicklung und Vermarktung von Technologien im Bereich der Raumfahrt. Eigenen Angaben zufolge hat Spacety Luxembourg in den letzten Jahren über 20 Kleinsatelliten ins Weltall geschickt. Diese sollen „Bilddaten für Anwendungen in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Öl und Gas, Umwelt, Wasserwirtschaft, Katastrophenschutz, Meeresüberwachung, Infrastruktur- und Gebäudeüberwachung sowie Sicherheit“ liefern.1

Im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine kündigte das US-Finanzministerium Ende Januar 2023 Sanktionen gegen mehrere Personen und Unternehmen an, die in Zusammenhang mit der russischen Gruppe Wagner stehen sollen. Auf der Liste der sanktionierten Unternehmen befinden sich unter anderem Spacety China und die Tochtergesellschaft Spacety Luxembourg. Die USA werfen Spacety China vor, Satellitenbilder der Ukraine erfasst und geteilt zu haben, um Wagner-Kampfeinsätze in der Ukraine zu ermöglichen. Dies sei über das russische Technologieunternehmen Terra Tech erfolgt.

Spacety Luxembourg wies in einer öffentlichen Erklärung alle Vorwürfe zurück. Man unterhalte keinerlei Verbindungen zu Russland, hieß es dort. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens würden ausschließlich für zivile und kommerzielle Zwecke genutzt. Außerdem habe sich Spacety Luxembourg wiederholt in Notfall- und Katastrophenszenarien eingesetzt und seine Dienste zur Verfügung gestellt, so die Erklärung. Als Beispiele gibt das Unternehmen Überschwemmungen in Bangladesch oder einen Vulkanausbruch auf Tonga an.

Die luxemburgische Regierung reagierte ihrerseits in einer gemeinsamen Stellungnahme der Außen-, Finanz- und Wirtschaftsministerien.2 Man nehme die Anschuldigungen sehr ernst, so das Statement, und warte auf konkrete Informationen der US-Behörden über eine mögliche Beteiligung von Spacety Luxembourg am Transfer von Satellitenbildern. Weiterhin rufe Luxemburg China in seinen bilateralen Kontakten regelmäßig dazu auf, dafür zu sorgen, dass chinesische Unternehmen nicht zu den russischen Kriegsanstrengungen beitragen. Eine solche Unterstützung – ob direkt oder indirekt – sei inakzeptabel und würde gegen geltendes Völkerrecht und die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen verstoßen.

Was die luxemburgische Regierung in ihrer Stellungnahme allerdings nicht erwähnt: Spacety Luxembourg war eines der Unternehmen, die im staatlichen Business-Inkubator Technoport in Esch-Belval angesiedelt sind. Damit einher geht eine Verantwortung, welcher der Staat nicht nachgekommen zu sein scheint.

Transparenz: Fehlanzeige

Weder auf den Webseiten der genannten Ministerien noch des Technoport finden sich Hinweise oder Erklärungen zu Spacety. Alle öffentlichen Informationen sind nur durch RTL-Recherchen verfügbar geworden.3 So erklärte RTL Mitte März, die Minister Franz Fayot und Jean Asselborn (beide LSAP) hätten die Staatsanwaltschaft ersucht, mögliche Verstöße gegen EU-Sanktionen durch Spacety zu untersuchen. Wie RTL weiterhin berichtete, habe Spacety seine Büroräume im Technoport in Belval räumen müssen. Darüber hinaus habe das Forschungsinstitut Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) eine im August 2022 unterzeichnete Kooperationsvereinbarung mit Spacety gekündigt. Die Universität Luxemburg, die mit Spacety China an Systemen zur Beseitigung von Weltraummüll gearbeitet hat, habe die Zusammenarbeit ebenfalls ausgesetzt, so RTL. Weder das LIST noch die Universität haben bis heute Informationen zu ihren Beziehungen zu Spacety veröffentlicht.

Auf der Liste der sanktionierten Unternehmen befinden sich unter anderem Spacety China und die Tochtergesellschaft Spacety Luxembourg.

Wer steckt hinter Technoport und wie sehen die Verbindungen zu Spacety Luxembourg aus? Technoport wurde 2012 durch die Fusion eines Gründerzentrums des Forschungsinstituts Henri Tudor mit einer Unternehmensförderinitiative des Wirtschaftsministeriums gegründet. Die Firma gehört dem Luxemburger Staat (zu 55 % direkt und zu 45 % indirekt über die staatliche Investitionsbank SNCI). Technoport verwaltet Industrie- und Büroinfrastrukturen in Esch-Belval und Foetz und bietet Einzelunternehmern und ausländischen Unternehmen unterstützende Dienstleistungen an – etwa Coaching, Vernetzung oder Infrastruktur mit Zugang zu IT- und Verwaltungsressourcen.

Eigenen Angaben zufolge beherbergt Technoport im Durchschnitt 40 Unternehmen. Ein Viertel der Firmen, die den Inkubator erfolgreich verlassen haben, wurden inzwischen von ausländischen Unternehmen übernommen. Während Spacety Luxembourg seinen Firmensitz laut Handelsregister an der Technoport-Adresse hat, führt die Technoport-Webseite Spacety weder in der Liste der aktuellen noch der in der Vergangenheit beherbergten Unternehmen.

Die Verantwortung staatlicher Unternehmen

Der Luxemburger Staat besitzt Anteile an etwa 90 Unternehmen (sociétés privées) und öffentlichen Einrichtungen (établissements publics). Die meisten öffentlichen Einrichtungen gehören dem Staat zu 100 %. Bei einer großen Anzahl der Unternehmen gehört dem Staat mehr als die Hälfte der Anteile – oder er ist zumindest der größte Anteilseigner. In diesen Fällen kann der Luxemburger Staat einen gewissen Einfluss auf die Unternehmen ausüben, außerdem steht er hinsichtlich der wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen mit in der Verantwortung.

Den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (2011) zufolge sind Staaten dazu verpflichtet, vor Menschenrechtsverletzungen zu schützen, an denen Wirtschaftsunternehmen beteiligt sind. Staatliche Behörden sollen demnach strengere Maßnahmen ergreifen, um Schutz vor Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen zu bieten, die ihnen gehören oder von ihnen kontrolliert werden – gegebenenfalls durch das Auferlegen einer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht (umgangssprachlich oft als Lieferkettengesetz bezeichnet). Die UN-Leitprinzipien fordern die Staaten somit auf, in staatlichen Unternehmen mit gutem Beispiel voranzugehen.

UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte:

Anforderungen an Unternehmen

1. Governance-Strukturen und Selbstverpflichtungen

Unternehmen sollen sich öffentlich zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichten. Diese Verpflichtung sollte auch Arbeitsrechte umfassen und eine entsprechende Erwartung an Zulieferer enthalten. Schließlich sollte sich das Unternehmen auch dazu verpflichten, Abhilfe im Falle von verursachten Menschenrechtsverletzungen zu leisten.

2. Verankerung der Achtung der Menschenrechte und der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht

Unternehmen sollten Risiken für Menschenrechte (sowohl in ihren Grundaktivitäten als auch in der Wertschöpfungskette) identifizieren und bewerten, und in der Folge die Wirksamkeit ihres Menschenrechtsansatzes laufend überprüfen.

3. Beschwerdemechanismen und Abhilfe

Unternehmen sollten Beschwerdemechanismen einführen, und zwar sowohl interne (für Mitarbeiter*innen) als auch externe (für betroffene Individuen und Interessengruppen außerhalb des Unternehmens).

Wie hätte eine solche menschenrechtliche Sorgfaltspflicht im Fall Technoport aussehen können? Bevor Technoport ein Unternehmen bei sich aufnimmt, hätte überprüft werden müssen, welchen wirtschaftlichen Aktivitäten dieses nachgeht und welche Menschenrechtsrisiken dabei bestehen könnten. Im Falle von Spacety hätten dabei sowohl die Verbindungen zu China als auch der Wirtschaftssektor zu einer vertieften Risiko- und Impaktanalyse führen müssen. Technoport hat dies offensichtlich versäumt. Im Kreis luxemburgischer staatlicher Unternehmen ist das kein Einzelfall.

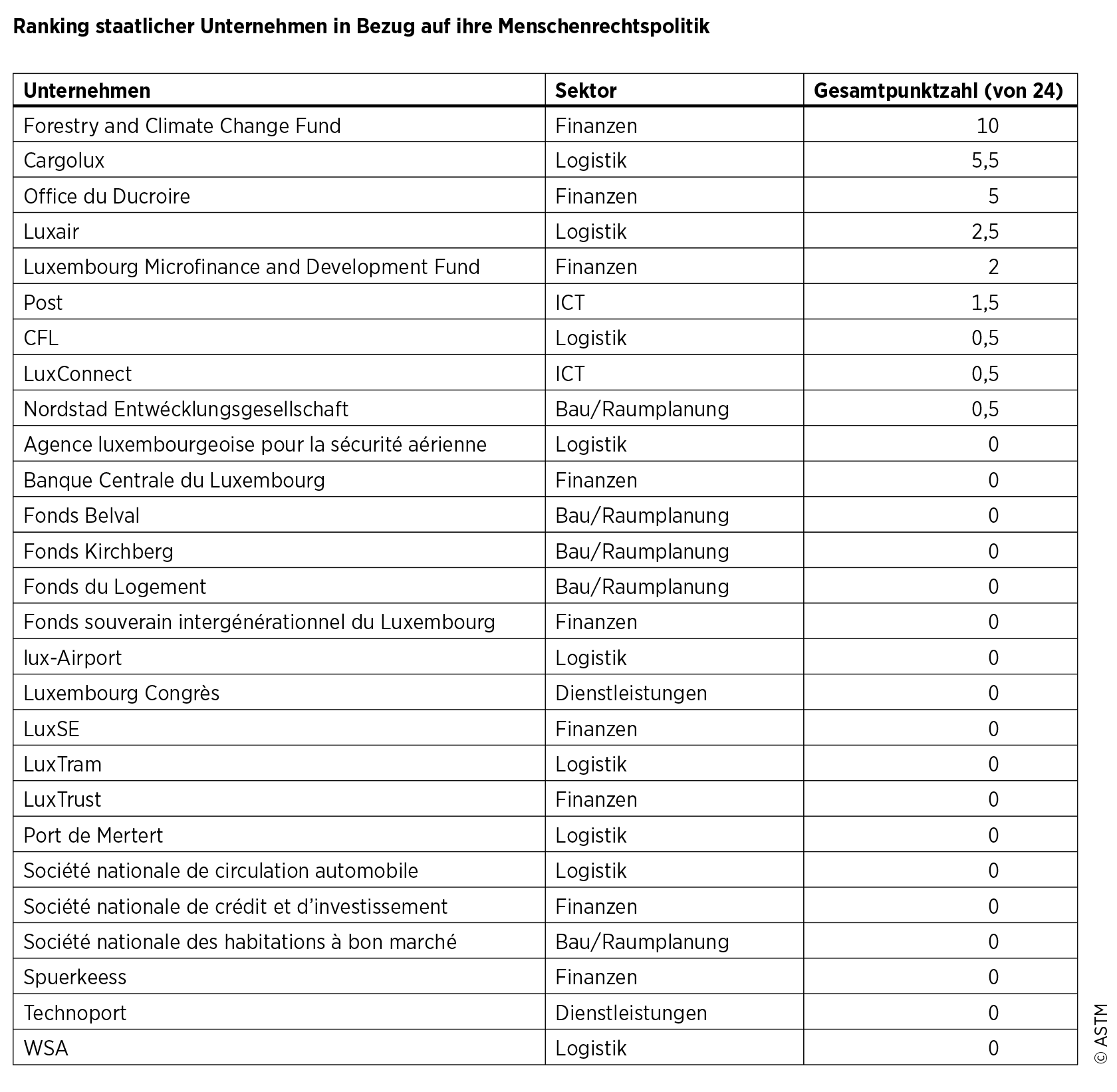

Die Studie von ASTM untersuchte die Menschenrechtspolitik von 27 staatlichen Unternehmen, die in Risikosektoren tätig sind. Das Ergebnis war ernüchternd.

Dies zeigt eine rezente Untersuchung von Action Solidarité Tiers Monde (ASTM). Sie analysierte, inwieweit staatliche Unternehmen in Luxemburg ihrer Sorgfaltspflicht in Sachen Menschenrechte nachkommen.4 Die Studie untersuchte die Menschenrechtspolitik von 27 staatlichen Unternehmen, die in Risikosektoren tätig sind. Das Ergebnis war ernüchternd: Weit davon entfernt, Vorbilder für den Privatsektor zu sein, zeigten diese staatlichen Unternehmen einen Mangel an Engagement und an Bewusstsein für die Verantwortung, die sie als Wirtschaftsakteure tragen.

Mangelndes Bewusstsein und unzureichende Verpflichtungen

Die UN-Leitprinzipien enthalten drei Bereiche, in denen Unternehmen Prozesse zur Achtung der Menschenrechte einführen sollen: erstens Selbstverpflichtungen, zweitens die Einbettung der Achtung der Menschenrechte und der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht in die Prozesse des Unternehmens, und drittens Beschwerde- und Abhilfemechanismen.

Die ASTM-Studie zeigt, dass das Engagement staatlicher Unternehmen in Bezug auf Menschenrechte und auf die Umsetzung der Sorgfaltspflicht unzureichend ist. Die untersuchten Unternehmen scheinen sich der Notwendigkeit, die Risiken von Menschenrechtsverletzungen in ihren Aktivitäten und Wertschöpfungsketten systematisch zu identifizieren und zu bewerten, nicht immer bewusst zu sein.

Dieses unzureichende Engagement steht im Widerspruch zu den Ambitionen der Regierung, die Luxemburg gerne als Vorreiter der Menschenrechte darstellt.

Keines der untersuchten Unternehmen erreicht auch nur die Hälfte der nach der Bewertungsmethode zu vergebenden Punkte.5 Am besten abgeschnitten hat der Forestry and Climate Change Fund – ein Impact Fund, der sich zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet und erklärt, dass er Verfahren zur Identifizierung und Bewertung von Risiken in seine Investitionsaktivitäten integriert hat.

An zweiter und dritter Stelle folgen mit Cargolux und dem Office du Ducroire zwei Unternehmen, bei denen internationale Aktivitäten im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit stehen. Beide Unternehmen geben zwar an, dass sie Verfahren zur Identifizierung von Risiken in ihrer Lieferkette eingeführt haben, diese Verfahren sind jedoch noch nicht ausreichend auf die Menschenrechte ausgerichtet. So beziehen sich die Verfahren beim Office du Ducroire auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG) im Allgemeinen. Im Fall Cargolux beschränken sie sich auf Lieferkettenrisiken im Sinne von Materialversorgung und -engpässen.

Sechs weitere Unternehmen (Luxair, Luxembourg Microfinance and Development Fund, Post, CFL, LuxConnect, Nordstad Entwécklungsgesellschaft) sind begrenzte Verpflichtungen eingegangen, verfügen jedoch über kein umfassendes Sorgfaltspflichtsystem. Die allermeisten der untersuchten Unternehmen (18 von 27) haben bisher überhaupt keine Menschenrechtspolitik veröffentlicht.

Dieses unzureichende Engagement steht im Widerspruch zu den Ambitionen der Regierung, die Luxemburg gerne als Vorreiter der Menschenrechte darstellt. In ihrem Plan d’action national sur les entreprises et droits humains 2020-2022 hatte sich die luxemburgische Regierung dazu verpflichtet, Pilotprojekte in Unternehmen mit staatlicher Mehrheitsbeteiligung zu fördern, die sich mit menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht befassen. „Um mit gutem Beispiel voranzugehen”, wie Außenminister Jean Asselborn in der Einleitung des Dokuments ankündigte. Diese Ambition ist eindeutig gescheitert.

Die schlechten Ergebnisse der staatlichen Unternehmen in der ASTM-Studie zeigen erneut, dass dringend ein Gesetz benötigt wird, welches Unternehmen in allen Wirtschaftssektoren dazu verpflichtet, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und zu bekämpfen. Und zwar auf jeder Stufe der Lieferkette.

Nadine Haas ist im Bereich Menschenrechte und Demokratie für NGOs und internationale Organisationen tätig. Seit 2017 arbeitet sie für Action Solidarité Tiers Monde (ASTM), derzeit als Verantwortliche für den Bereich Recherche.

1 https://en.spacety.com/ (alle Internetseiten, auf die in diesem Beitrag verwiesen wird, wurden zuletzt am 12. Juni 2023 aufgerufen).

2 Es handelte sich hierbei nicht um eine öffentliche Presseerklärung, sondern um eine Stellungnahme nach einer Anfrage durch RTL. Der Sender publizierte den Text anschließend: https://download.rtl.lu/2023/01/27/72772b9f5a51681919a427fecebd8349.pdf

3 https://today.rtl.lu/news/luxembourg/a/2023891.html

4 https://today.rtl.lu/news/luxembourg/a/2040630.html

5 https://www.droitshumains-entreprises.org/

Die Analyse basiert auf einer Bewertungsmethode, die von der World Benchmarking Alliance entwickelt wurde, einem Zusammenschluss von über 200 Organisationen der Zivilgesellschaft und des Privatsektors (www.worldbenchmarkingalliance.org). Diese Methode ermöglicht es, einen Überblick darüber zu bekommen, inwieweit Unternehmen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte umgesetzt haben. Die Methode enthält zwölf Indikatoren, die sich auf die drei Hauptbereiche der UN-Leitprinzipien beziehen: die politischen Verpflichtungen der Unternehmen zur Einhaltung der Menschenrechte, der Prozess der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht, sowie der Zugang zur Abhilfe für Opfer von Menschenrechtsverletzungen.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!