Une crise peut en cacher une autre. Luxemburgs Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist ein wundervoller medialer Dauerbrenner, weil sich Zeitungsseiten und Radiominuten mit fehlenden Lösungen besser füllen lassen als mit erfolgreichen Bauprojekten. Mal davon abgesehen, dass „erfolgreiche Bauprojekte“ zumindest gefühlt als Oxymoron durchgehen. Wenn man vom Schimmel beim Luxemburger Wort oder den explodierenden Kosten der Escher Fahrradbrücke hört, fragt man sich bisweilen, wann wir grundlegende zivilisatorische Errungenschaften wie die Ingenieurskunst eigentlich verlernt haben. Klar ist: Luxemburg baut zu wenig, zu langsam, zu schlecht und zu teuer. Deshalb warten Menschen mit geringem Einkommen teilweise über Jahre auf eine bezahlbare Wohnung. Kennen wir. Viele Luxemburger suchen deshalb mittlerweile nach Lebensraum im Osten – also jenseits der Mosel.

Aber über die Kolonien der Luxemburger Siedler in Perl oder Pfalzel reden wir ein andermal. Heute befassen wir uns mit einem Ort in Luxemburg, der sich durch eine Eigenart auszeichnet, die Orten in der Regel gänzlich fremd ist: Er existiert nicht. Man mag nun einwenden, dass ein wesentliches Charakteristikum von Orten ihre geografische Gebundenheit sei: Dass sie also irgendwo zu finden sein müssen, quasi „verortet“ werden können. Dem halte ich entgegen, dass Orte auch immer schon einen ideellen Charakter hatten. Man denke an Platons Atlantis, das bis heute fest in so manchem Wirrkopf beheimatet ist. Es gibt auch Orte, deren Fiktionalität niemand abstreitet – Gotham City, Libertalia oder Zamonien etwa – und die so manchem Menschen der nördlichen Hemisphäre dabei vertrauter, ja, realer erscheinen als Ushuaia oder Annobón. Gleichzeitig existieren sogar in der Realität zahlreiche Nicht-Orte, non-lieux, wie der Anthropologe Marc Augé jene rein funktionalen Gebilde wie Shopping-Malls oder Autobahnen bezeichnet, die Luxemburgs Antlitz wie Beton-Akne verkleistern.

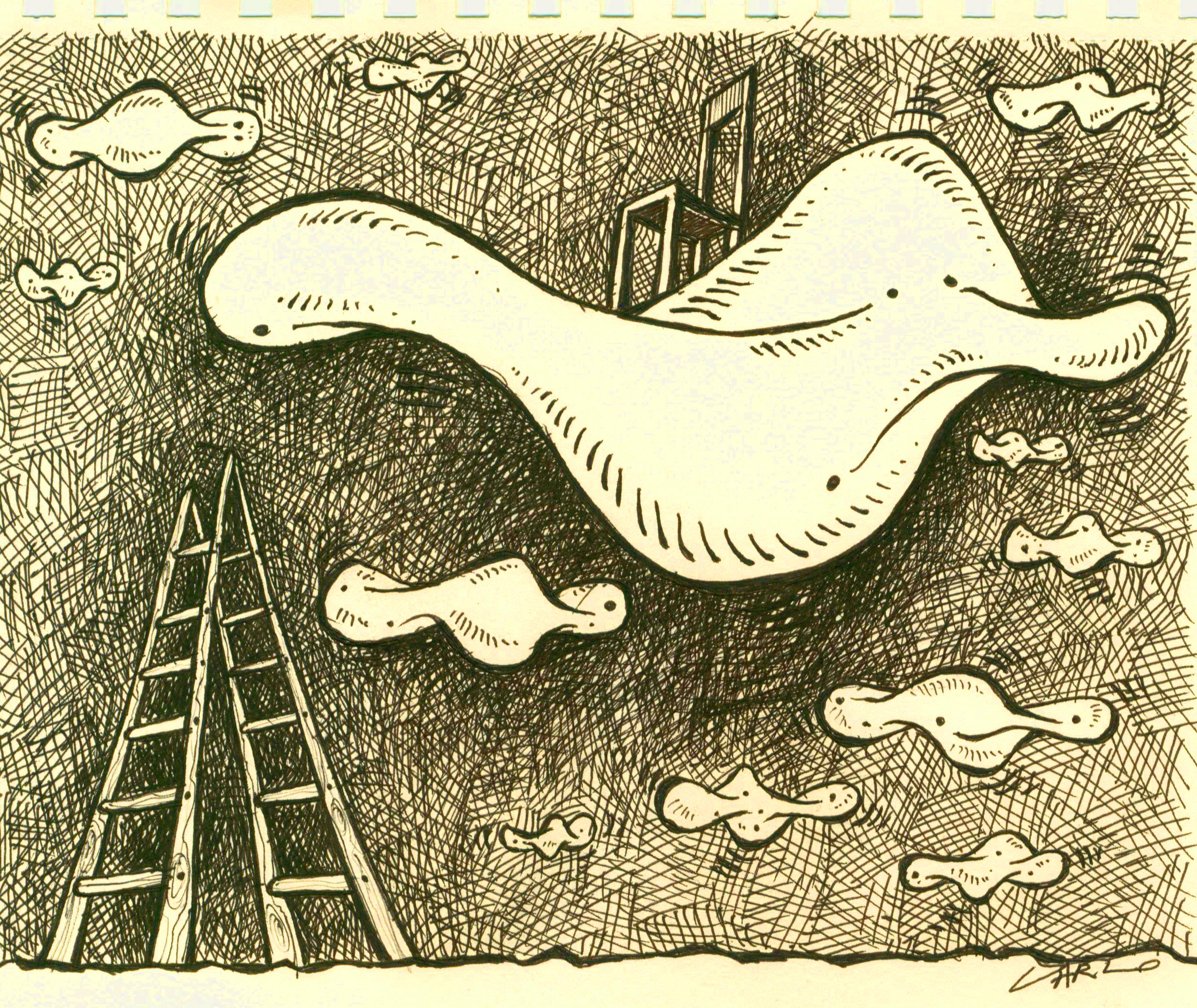

Stellen wir uns also mal vor, es gäbe zwischen Esch und Sanem einen Ort – wir nennen ihn der Einfachheit halber Utoperdange. Stellen wir uns weiterhin vor, Utoperdange sei eine Arbeitersiedlung, die Anfang des 20. Jahrhunderts auf knapp 200 Hektar um ein Hüttenwerk herum entstanden sei, komplett mit eigenem Bahnhof, Rathaus, Fußballfeld und Turnhalle. Nehmen wir nun an, der Niedergang der Luxemburger Stahlindustrie habe auch Utoperdange getroffen, aber das gesamte Land gehöre dem kauzigen Erben einer einheimischen Stahldynastie, der inzwischen auf Bali in einem buddhistischen Kloster lebt und dem völlig egal ist, was in Utoperdange passiert. Nur eine Sache ist für ihn klar: Kein Ar Land wird an irgendeinen Investor verkauft. Die Regierung hat ihre Initiativen aufgegeben. Lux, Becca und Giorgetti stehen vor Gier sabbernd am Ortseingang und werden hin und wieder von vorbeikommenden Einwohnern mit Tomatenwürfen vertrieben. Im Rathaus sitzt seit 20 Jahren eine Bürgerinitiative, da alle Parteien das Handtuch geworfen haben.

In den Achtzigern und Neunzigern zogen viele Menschen aus Utoperdange fort, weil sich niemand mehr um den Erhalt des Ortes kümmerte. Aber als die Preise für Bauland und Wohnraum im Rest des Landes immer weiter in schwindelerregende Höhen stiegen, zog Utoperdange wieder Leute an. Zuerst kamen die Alternativen, Alt-Hippies und Punks, die sich hier einfach in leerstehende Wohnungen einnisteten. Den alten, verbliebenen Familien schmeckte das natürlich überhaupt nicht, aber da sich auch niemand darum bemühte, sie wieder rauszuwerfen, musste man sich mit ihnen arrangieren. So entstanden Nachbarschaftsvereine und Quartierräte, und während die alteingesessenen Utoperdanger lernten, dass basisdemokratische Entscheidungen zwar ihre Zeit brauchen, aber durchaus Resultate erzielen, lernten die Punks, dass eine funktionierende Kanalisation und Nachtruhe Dinge sind, mit denen man durchaus leben kann.

Als nächstes kamen dann die Künstler, Schriftsteller, Musiker und Maler, und in den Nachbarschaftsräten beschloss man, dass diese Leute willkommen seien, dass aber jeder nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten zum Erhalt und zur Entwicklung des Ortes beitragen sollte. Dann kamen die Studenten, die an der Uni im südlich gelegenen Dystoperdange, welches man wohlweislich in Belval umbenannt hatte, eingeschrieben waren, sich dort aber keine Wohnung leisten konnten. Spätestens jetzt forderten Politiker im Parlament die Enteignung des alten Erben, damit man Utoperdange sanieren und an das prosperierende Luxemburg anschließen könne, die alten Arbeitersiedlungen durch moderne Cités und Banken ersetzen könne; ein schwedisches Architektenbüro habe da bereits ein Konzept für eine innovative Konstruktion aus Glas und Stahl für einen neuen Bahnhof samt Einkaufsmeile, das in Schweden seltsamerweise niemand haben wollte.

Aber der Erbe auf Bali verkauft nicht, und sein Eigentumsrecht ist wasserdicht, weswegen die geplante Gentrifizierung fehlschlägt. Weil niemand investiert, müssen die Bewohner selber klarkommen. Der Bürgermeister hat sein Büro in die Turnhalle verlegt, weil hier mehr Platz für das wöchentliche Plenum ist, im Sommer trifft man sich dafür auch gerne auf dem Fußballplatz. Der Bahnhof wurde zum Co-Working-Space umfunktioniert mit einer gemeinsam genutzten Werkstatt in der Eingangshalle, im Rathaus proben dagegen Bands aus dem ganzen Land, weil es hier noch Proberäume gibt – im Eingangsbereich befindet sich die Dorfkneipe. Und im alten Hüttenwerk ist jeden Samstag ein großer Flohmarkt, während man im Plenum seit zweieinhalb Jahren darüber debattiert, ob man das Gebäude einer kulturellen Nutzung zuführen oder doch lieber eine Wohnstruktur daraus schaffen möchte, um Platz für ein paar der dreitausend Menschen zu schaffen, die mittlerweile auf der Warteliste für einen Wohnungsplatz stehen. Dabei ist ihr Kontostand egal – wichtig ist, dass sie sich in die Gemeinschaft einbringen wollen. Die Debatte um die Nutzung dreht sich im Kreis. Auch in einer Utopie gibt es Sachen, die sich nie ändern werden.

Klingt wild? Stimmt. Es gab schon hunderte Versuche, kleine Utopien wie Utoperdange zu errichten. Die meisten sind gescheitert, einige existieren noch als touristische Kuriosität, wie etwa die freie Stadt Christiania in Kopenhagen, wo man hingeht, um einmal in seinem Leben an einem Marktstand Gras zu kaufen. Andere autonome Projekte beschränken sich auf einzelne Gebäude oder Kollektive von weniger als hundert Menschen. Ein harmonisches Zusammenleben in größeren Gruppen, ohne ordnende Autoritäten, profitorientierte Investoren, klare Eigentumsverhältnisse und funktionalen Zweckbauten scheint nicht möglich. Oder?

Die Wohnungsnot in Luxemburg hat neben der offensichtlichen Wirkung, dass Menschen kein bezahlbares Dach über dem Kopf finden, noch ein weiteres Problem geschaffen: Sie erstickt unsere Vorstellung davon, dass ein anderes Zusammenleben und eine andere Nutzung der Orte überhaupt möglich wäre. Eine Utopie entsteht nämlich spannenderweise selten als Rebellion, auch wenn ihre Gründer wie Rebellen wirken mögen. Utopien entstehen dort, wo alle Autoritäten gerade nicht hinsehen: auf alten Brachen, in von Landflucht betroffenen Dörfern und in heruntergekommenen Wohnkomplexen, für die kein Geld zur Verfügung steht. Und wo sie entstehen – und oft auch scheitern – strahlt trotzdem etwas von ihrem Geist in die Umgebung ab. Meist ist es die Idee, dass es allen besser geht, wenn man etwas freier und gleicher zusammenlebt und mit Menschen redet, statt sich über sie zu beschweren.

In Luxemburg gibt es aber keinen Ort, wo gerade niemand hinschaut. Jeder Stein wird auf der Suche nach unentdecktem Bauland umgedreht, für jedes Ar hat irgendjemand eine halbe Million Euro gebunkert, und wer noch einen Flecken Land hat, leckt sich in Erwartung kommender Geldregenschauer die Finger. Die daraus entstehende Spirale kennen wir alle, alle drei Monate versorgt uns STATEC zuverlässig mit den neusten Preisspitzen des Luxemburger Immobiliensektors.

Vielleicht müsste man das Problem grundlegender angehen. Statt zu fragen, wo, sollten wir uns eher fragen, wie wir alle leben wollen! Die offensichtlichen Probleme haben weniger offensichtliche Grundlagen – etwa unser Verständnis von Privateigentum und Grundbesitz. Denn dieses bestimmt nachhaltig, wie wir anderen Menschen begegnen: als Konkurrenten im Kampf um knappe Ressourcen. Deswegen ist Öffentlichkeit uns auch zusehends suspekt, und deshalb verschwinden Orte, die eine unbestimmte Öffentlichkeit zulassen. Luxemburg braucht Wohnraum, unbedingt. Aber genauso dringend braucht dieses Land ein bisschen Utoperdange, ein bisschen Starrsinn und ein bisschen Liebe für die unbequemeren Wege, die nicht mit Geld gepflastert sind. Sie könnten uns an bessere, an schönere Orte führen, an denen es sich leben lässt.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!