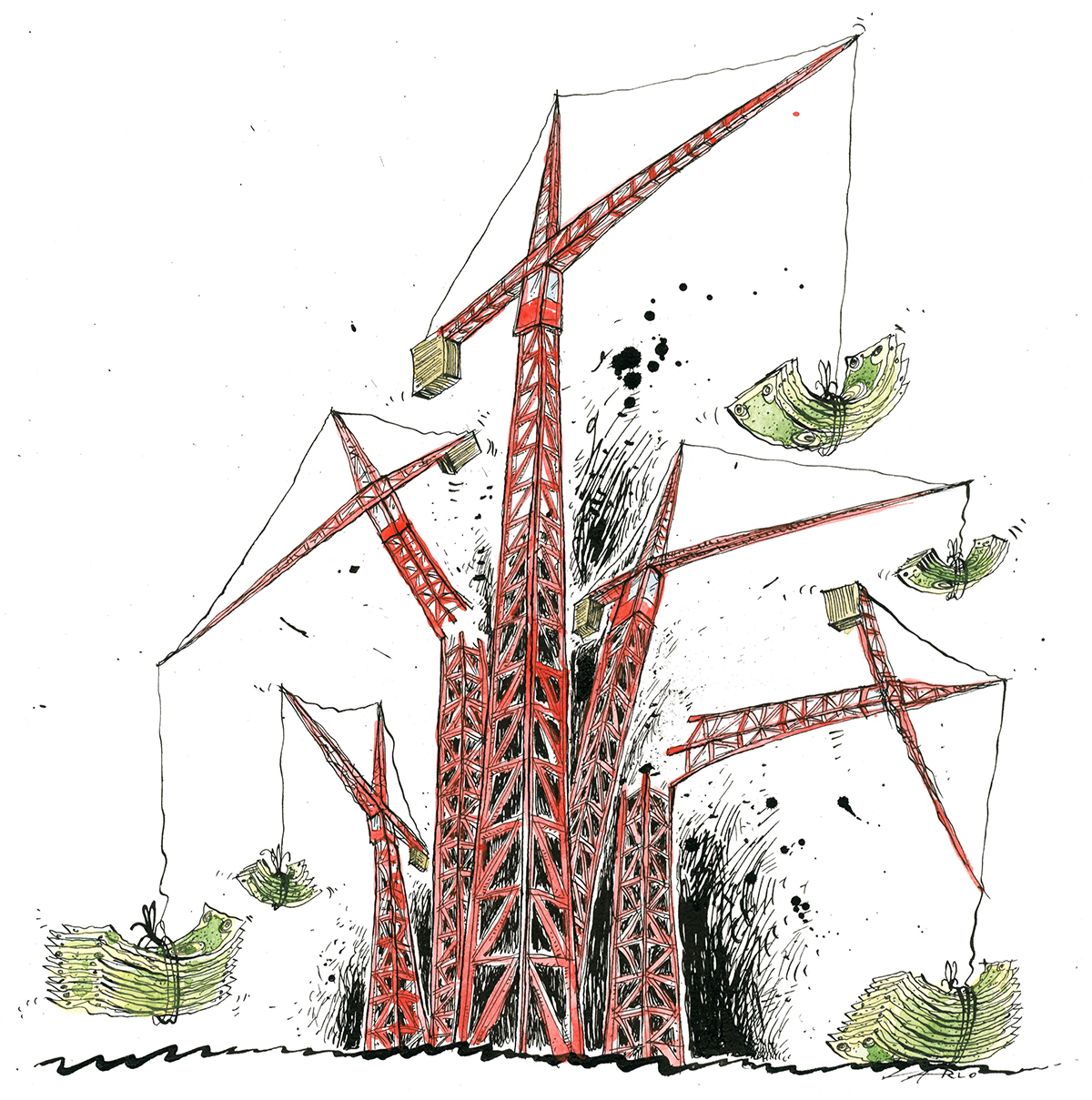

- Wohnungskrise

Weg von der Machtder Kommunen, hin zumsozialen Wohnraum

Die Gambia-Koalition hat die Wohnungskrise in Luxemburg nicht gelöst. Dabei sind die Fehltritte durchaus mess- und korrigierbar, findet unser Autor.

Wurde die aktuelle Regierung ihrer Aufgabe gerecht, Rahmenbedingungen für leistbares und menschenwürdiges Wohnen für alle zu schaffen? Wirft man einen Blick auf die aktuellen Zahlen zum Armutsrisiko und zur Leistbarkeit von Wohnraum1 in Luxemburg, wird deutlich, dass die Regierung die Herausforderung nicht gemeistert hat. Die Lage für die Einkommens- und Kapitalschwächsten spitzt sich immer weiter zu.

An der Untätigkeit des scheidenden Ministers für Wohnungsbau, Henri Kox (Grüne), liegt das allerdings nicht. Kein Wohnungsbauminister der letzten Jahrzehnte hat so viele Reformen auf den Weg gebracht wie er. Dass davon nur wenige in dieser Legislaturperiode zur Abstimmung kamen, ist nicht ihm, sondern den langen Begutachtungsfristen des Staatsrats geschuldet. Mit seiner politischen Besetzung und seiner Intransparenz im Hinblick auf die zuständigen Gutachter, die Prioritäten und die zu erwartenden Fristen wird das Organ den Ansprüchen einer modernen Demokratie nicht gerecht.

Mietverträge und Mietrechte

So feierte das Gesetzesprojekt zur Reform der Miete zu Wohnzwecken unlängst sein dreijähriges Jubiläum. Das Gesetz hätte einen legalen Rahmen für Wohngemeinschaften geschaffen und den ausbeuterischen Praktiken im Bereich der sogenannten „Cafézimmer“ Grenzen gesetzt. Eine Begutachtungdes Staatsrats lässt allerdings weiter auf sich warten, und die Mieten steigen unterdessen in schwindelerregende Höhen.

Natürlich sind einige Schwachstellen an dem Gesetzestext nicht zu leugnen: Dass er am veralteten Prinzip des capital investi festhält, zeugt von mangelnder Kreativität und geht am eigentlichen Problem vorbei. Wer in Luxemburg an de Steen investiert, tut dies nicht wegen der Miete, sondern wegen des Wertzuwachses der Immobilie.

Die Annahme, Investoren würden nur in Aussicht üppiger Mieten Wohnungen kaufen, ist in den meisten Fällen falsch.

Die Annahme, Investoren würden nur in Aussicht üppiger Mieten Wohnungen kaufen, ist in den meisten Fällen falsch. Dass im Moment weniger investiert wird, liegt entgegen einer gern vorgeschobenen Erklärung nicht am angekündigten Mietendeckel von 3,5 %, sondern in erster Linie daran, dass es aufgrund steigender Zinssätze kein billiges Geld mehr gibt.

Bezahlbarer Wohnraum

Immerhin konnte die Regierung das Wohnungshilfegesetz von 1979 in letzter Minute reformieren. Das neue Gesetz für bezahlbaren Wohnraum ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, enthält aber ebenfalls einige Schönheitsfehler. Dass auf Druck der Gemeindevertreter das Prinzip des nationalen Registers für bezahlbaren Wohnraum (Renla) mit seinen gerechten Verteilungsmechanismen verwässert wurde, ist schade. Auch die Kostenpauschalen für die Schaffung und Verwaltung von sozialem Wohnraum sind knapp ausgefallen und berücksichtigen die Pluralität der Akteure auf dem Terrain nicht ausreichend. Hier hat man sich zu sehr auf die Analyse einer der großen Wirtschaftsprüfgesellschaften und zu wenig auf die Konsultierung der handelnden Akteure verlassen.

Der im Gesetz verankerte strukturierte Dialogsollte derartige Schwachpunkte in Zukunft verhindern. Die neue Regierung muss jedoch dringend die Kostenpauschalen für die Schaffung und Verwaltung von sozialem Wohnraumanpassen, damit auch vulnerable – und damit betreuungsintensivere – gesellschaftliche Gruppen Zugang zu bezahlbarem Wohnraum finden. Zudem bedauern einige Akteure, dass geförderte Wohnungen ab jetzt ausschließlich unbefristet vermietet werden müssen und somit nicht mehr für soziale Inklusionsprojekte genutzt werden können.

Bau und Verkauf von Sozialwohnungen

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hat Luxemburg den Bau von sozialen Mietwohnungen in den letzten 100 Jahren stark vernachlässigt. Je nach Berechnung stellen die sozialen Mietwohnungen hierzulande lediglich 1 bis 2 % des gesamten Wohnungsbestandes dar. Das ist nicht nur marginal, sondern auch das Zeugnis einer verfehlten Wohnungsbaupolitik. Andere Länder liegen bei 20 bis 30 %. In Wien wohnen gar 60 % der Bevölkerung in einer geförderten Mietwohnung2, in Luxemburg-Stadt lediglich 3,2 %3.

Der Großteil der mit öffentlichen Geldern gebauten Objekte ist durch Verkäufe in den Markt eingeflossen. Die einst von den öffentlichen Bauträgern geschaffenen Häuser und Wohnungen stehen heute zu den gleichen Mondpreisen zum Verkauf wie andere Objekte. Obwohl die aktuelle Regierung diesen Missstand erkannt hat und sich im Koalitionsvertrag dazu verpflichtet hatte, Sozialwohnungen nur noch in Ausnahmefällen zu verkaufen, bieten die öffentlichen Bauträger und einige Gemeinden weiterhin subventionierte Wohnungen zum Verkauf an.

Die Preise dafür sind nur für die gut situierte Mittelschicht leistbar. Auch Erbpacht und Rückkaufrecht werden den Schaden kaum in Grenzen halten, denn all diese Wohnungen stehen nicht für jene zur Verfügung, die sie am meisten brauchen: die Armen. Eine neue Regierung muss daher einen Verkaufsstopp von Sozialwohnungen verfügen – und zwar unverzüglich.

Das blockierende Verhalten der Kommunalpolitik

Mitverantwortlich für die Wohnungsnot sind die Gemeindeoberhäupter, die über die Möglichkeiten und Bedingungen zur Erschaffung von Wohnraum entscheiden – insbesondere jenem für soziale Zwecke. Als gewählte Vertreter der Bevölkerung orientieren sich die Verantwortlichen in den Kommunen tendenziell eher an Projekten, die für ihre Wiederwahl förderlich sind. Vorhaben für mehr sozialen Wohnraum oder große Bebauungen setzen sich dabei nur schwer durch. Auch, weil vermeintliche Eliten oder kleinere Dorfgemeinschaften ihr bestehendes Gefüge schützen wollen.

Diese Lage ist systemischer Natur: Die kommunale Autonomie ist in der Verfassung verankert und die Volksvertreter im Parlament sind mehrheitlich Kommunalpolitiker. Das erschwert eine Modernisierung der Situation und macht einen Masterplan auf nationaler Ebene de facto unmöglich. Diese Pattstellung könnte aufgehoben werden, indem den Gemeinden die formale Kompetenz über die Planung entzogen wird. Gäbe es einen Flächenwidmungsplan (PAG)4 für das ganze Land, wäre eine einzige nationale Verwaltung für die Erteilung von Baugenehmigungen zuständig. Brauchen wir in unserem kleinen Land tatsächlich mehr als hundert Genehmigungsämter in Form von nicht dafür ausgebildeten Bürgermeistern?

Seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, betonen nationale Politiker, dass sie die Gemeinden „mat an d’Boot kréien“ wollen. Statt die Gemeinden zu solchen Bootsfahrten überreden zu wollen, sollten sie sich stattdessen vielleicht etwas anderes fragen: Sind diese überhaupt die richtigen Partner dafür?

Der Anspruch, ein Bürgermeister möge mit seinem Gemeindesekretär und Gemeindetechniker zusätzlich zur Gemeindeverwaltung sozialen Wohnungsbau betreiben, zeugt von einer Unterschätzung des damit verbundenen Aufwands. Das Schaffen und Verwalten von Wohnraum sind mittlerweile zwei hochspezialisierte Professionen. Dass die Gemeinden trotz Wohnungspakt nicht massiv in die Bautätigkeit eingestiegen sind, ist ihnen daher nicht wirklich anzulasten: Sie haben weder die notwendigen Kapazitäten dafür noch ist es ihre Aufgabe.

Die unausgeschöpfte Rolle von Non-Profit-Organisationen

Im Ausland sind es vielerorts nicht die öffentlichen Bauträger oder die Gemeinden, sondern Non-Profit-Organisationen wie Genossenschaften und Stiftungen, die den sozialen Wohnungsbau vorantreiben. Sind die Kommunen selbst im Wohnungsbau tätig, läuft dies häufig über eigens gegründete kommunale Wohnbaugesellschaften. Diese spezialisieren sich auf diesen Bereich.

Der luxemburgische Staat hat es in den letzten Jahrzehnten versäumt, einen sozialen Wohnungsbausektor aufzubauen. Selbst wenn das Gesetz über den bezahlbaren Wohnraum privaten Non-Profit-Organisationen die gleichen Subventionen zugesteht wie den öffentlichen Bauträgern: Die Markteinstiegshürde ist so hoch, dass dies bis jetzt nur wenige in nennenswertem Umfang betreiben. Die Regierung müsste die Schaffung von Non-Profit-Akteuren daher aktiver unterstützen.

Eine effiziente Maßnahme wäre es, sozialen Start-ups unter bestimmten Auflagen ein Startkapital zur Verfügung zu stellen. Dieses würde es ihnen erlauben, in den Immobilienmarkt einzusteigen und neben gewinnorientierten Playern zu bestehen. Zudem sollte der Staat Personal- und Unterhaltungskosten während der ersten 20 Jahre voll übernehmen und danach sukzessive abbauen. Non-Profit-Akteure brauchen Möglichkeiten, um die vom Staat über den Spezialfonds erworbenen Grundstücke zu entwickeln. Nur wenn Non-Profit-Akteure mittelfristig mit den zwei öffentlichen Bauträgern gemeinsam den Markt dominieren, können Wohnungsbau und Immobilienentwicklung in Luxemburg wirklich im Interesse der Bevölkerung stattfinden – und nicht im Interesse ausländischer, teils unbekannter Investoren.

Baulandreserven als Vermögens- und Kapitalanlagen

In Luxemburg dominieren und kontrollieren einige Wenige den Immobilienmarkt. Das bestätigte kürzlich der Konkurrenzrat5. Auch ein Großteil der Baulandreserven befinden sich laut Studien des Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser)6 in den Händen vereinzelter Akteure. Diese Reserven werden dem Markt vorenthalten, was zu einer künstlichen Verknappung führt und Preise in die Höhe treibt. Von einem freien Markt kann hier also nicht mehr gesprochen werden.

Ein Teil der Baulandreserven gehört dabei ausländischen Investoren, in deren Denken und Entscheidungen die Wohnungsprobleme armer Menschen in Luxemburg keine Rolle spielen. Als prominentes Beispiel kann man hier die Place de l’Etoile anführen. Die brachliegenden Wiesen um den Platz herum sind ein Asset, also eine Wertanlage, im Portfolio eines Staatsfonds aus Abu Dhabi. Jeder, der in den letzten Jahrzehnten dort vorbeigefahren ist, konnte nachverfolgen, was wohnbautechnisch dort passiert ist: gar nichts.

Der luxemburgische Staat hat es in den letzten Jahrzehnten versäumt, einen sozialen Wohnungsbausektor aufzubauen.

Um solchen Untaten entgegenzuwirken, benötigt Luxemburg dringend ein Gesetz nach dem Schweizer Modell der Lex Koller – einem Bundesgesetz, das den Erwerb von Schweizer Grundstücken durch Personen aus dem Ausland regelt. In Luxemburg sollte sich ein solches Gesetz allerdings nicht nur auf Grundstücke, sondern auch auf Wohnungen beziehen: nur in Luxemburg ansässigen natürlichen Personen sollte es zukünftig erlaubt sein, Grundstücke und Wohnungen zu erwerben. Juristische Personen, die einen Gewinnzweck verfolgen, sollten von diesem Privileg grundsätzlich ausgeschlossen sein.

Mehr Bestrafungen für Wohnungen als reines Finanzprodukt

Neben dem Bauland missbrauchen Investoren nämlich auch Wohnungen als Finanzprodukt. Auch wenn hier die Zahlen über das Ausmaß fehlen: Es ist bekannt, dass zahlreiche Wohnungen leer stehen, damit ihre Besitzer sie später mit Gewinn wiederverkaufen können. Solange jedoch Teile der Bevölkerung in Wohnungsnot leben, müssten Grundstücke konsequent bebaut und Wohnungen bewohnt werden.

Eigentümer, die dies verweigern, tragen zur Notlage der Schwächsten bei und müssen bestraft werden. Auch hier sind andere Teile Europas Vorreiter: Im belgischen Wallonien gilt Leerstand seit 2022 als Straftat7. Die aktuellen Gesetzesprojekte in Luxemburg entsprechen dem Ernst der Lage allerdings noch nicht.

Das Gesetzesprojekt zur Erhebung der Grundsteuer, der Steuer auf die Mobilisierung der Grundstücke und der Steuer auf Leerstand ist ein zahnloser Tiger. Die vorgesehenen Strafsteuern sind marginal und werden zum Teil erst 2031 fällig. Will die Regierung Spekulation effektiv bekämpfen, muss die jährliche Strafe mindestens doppelt so hoch sein wie der jährliche Wertzuwachs der Immobilie. Alles andere wäre Symbolpolitik.

Eigentümerrechte und -pflichten und das Recht auf Wohnraum

Der Schutz des Eigentums hat in Luxemburg noch immer einen zu hohen Stellenwert. Im Gegensatz zu Deutschland ist hierzulande keine Sozialpflicht damit verbunden: Eigentum verpflichtet in Luxemburg zu nichts. Zudem gibt es kein Recht auf Wohnen in der luxemburgischen Verfassung. Ein solches funktioniert bisher einzig als Lippenbekenntnis8 bei den sogenannten Staatszielen. Dieses Ungleichgewicht hat Folgen.

Denn wie soll der Staat Missbrauch von potenziellem Wohnraum effektiv bekämpfen, wenn der Schutz des Eigentums über dem Wohlergehen der Bevölkerung steht? Im Rahmen der Verfassungsreform verpasste die Regierung eine historische Chance, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Der verfassungsmäßige Schutz gegen Enteignung sollte nur für die Immobilie gelten, die man selbst bewohnt. Für alle anderen Immobilien müsste die Sozialpflichtigkeit im Vordergrund stehen. Zudem braucht unsere Verfassung ein einklagbares Recht auf Wohnen, nach dem französischen Modell des Droit au logement opposable.

In der 424. Ausgabe von forum bezeichnet Victor Weitzel das Grundeigentum als „heilige Kuh“ der Luxemburger. Es wird höchste Zeit, diese Kuh zu schlachten: damit sie nicht nur ihren Herren Milch geben, sondern alle füttern kann.

1 https://www.csl.lu/app/uploads/2023/04/csl_panorama_social_2023.pdf (Alle Internetquellen, auf die in diesem Beitrag verwiesen wird, wurden zuletzt am 16. August aufgerufen).

4 plan d’aménagement général

8 „L’Etat veille à ce que toute personne puisse vivre dignement et disposer d’un logement approprié“, in: https://www.stradalex.lu/fr/slu_src_publ_leg_mema/toc/leg_lu_mema_202301_28/doc/mema_etat-leg-loi-2023-01-17-a28-jo

Zum Weiterlesen im Archiv auf www.forum.lu

424 Grundeigentum (2022)

372 Logements (2017)

218 Wohnungsnot (2002)

Gilles Hempel hat in Wien und Luxemburg Sozial-wissenschaften studiert und ist Direktor der Fondation pour l’accès au logement, welche unter anderem die Agence immobilière sociale (AIS) betreibt.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!