- Gesellschaft, Gesundheitspolitik, Wissenschaft

Wohlbefinden von Jugendlichen in Luxemburg: Verständnis – Einschätzungen – Einflussfaktoren

Was ist unter Wohlbefinden zu verstehen?

Wohlbefinden: ein Wort, das wir alle kennen. Aber was ist tatsächlich darunter zu verstehen? Die Wissenschaft spricht von einem Umbrella Term – einem Begriff, der eine große Anzahl von Phänomenen oder Bedeutungen abdeckt. Wohlbefinden ist somit ein mehrdimensionales Konstrukt, das die Lebensqualität und Zufriedenheit von Menschen hinsichtlich verschiedener Aspekte umfassen kann, etwa Bildung, Gesundheit, die finanzielle Situation, soziale Beziehungen, die berufliche oder schulische Situation oder auch die Freizeit. Meist wird Wohlbefinden mit positiven, oft emotionalen Zuständen in Verbindung gebracht: Freude, Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und Stressfreiheit. Was nun jedoch einzelne Personen und vor allem Jugendliche konkret unter Wohlbefinden verstehen, ist abhängig von ihrer individuellen Interpretation und ihrer eigenen Einschätzung der Erreichbarkeit dieses Zustands.

Jugendliche, die im Rahmen der Studien des Zentrums für Kindheits- und Jugendforschung (siehe zum Beispiel im Jugendbericht 2020) befragt wurden, haben die Zufriedenheit mit sich selbst, mit dem eigenen Körper, dem sozialen Umfeld, der Familie und das Empfinden von Glück als auschlaggebende Faktoren für ihr Wohlbefinden genannt. So beschreibt der 16-jährige Frank Wohlbefinden folgendermaßen:

„Wuelbefannen? Ech géif einfach soen, insgesamt sech glécklech fillen. Ja. Wat ass glécklech, kënnt elo d’Fro. […] Dat ass eng schwéier Fro, wéi laang hunn ech Zäit fir ze iwwerleeën? […] Ech géif einfach behaapten, zefridden sinn mat sech selwer oder och mat sengem Ëmfeld, dass een do keng grouss Problemer huet, ja.“1

Wohlbefinden wird somit von Jugendlichen oftmals mit dem Gefühl, sich glücklich und zufrieden zu fühlen, assoziiert, wenngleich sie innerhalb der qualitativen Befragung (Jugendbericht 2020) deutliche Schwierigkeiten zeigten, diese Gefühlszustände zu definieren. Stattdessen berichten sie beispielhaft von Erfahrungen und Erlebnissen, in denen sie sich wohlgefühlt haben. Hierbei spielt das soziale Umfeld nach Aussage vieler Befragter eine große Rolle. Heranwachsende fühlen sich wohl, wenn sie mit nahestehenden Menschen Zeit verbringen, Anerkennung, Unterstützung und Geborgenheit erfahren. Einen weiteren wichtigen Faktor sehen sie in der Abwesenheit von Stress und Leistungsdruck im Beruf oder in der Schule, wobei ein deutlicher Bezug zur Gesundheit und deren Stellenwert für das Wohlbefinden geäußert wurde. So stellt Wohlbefinden für die Jugendlichen ein umfassendes Konzept dar: Es beinhaltet die körperliche und mentale Gesundheit, stabile soziale Beziehungen, das Glücksempfinden, die soziale und ökonomische Sicherheit und ein sinnerfülltes Leben.

Meist wird Wohlbefinden mit positiven, oft emotionalen Zuständen in Verbindung gebracht.

Auch in der Wissenschaft gibt es unterschiedliche Konzepte und Definitionen zum Begriff des Wohlbefindens. So unterscheidet der US-Psychologe Ed Diener 1984 zwischen einer affektiven und einer kognitiven Dimension des Wohlbefindens. Während sich die affektive Definition auf das emotionale und subjektive Erleben von Wohlbefinden bezieht und positive Emotionen wie Freude, Glück und Zufriedenheit umfasst, bezieht sich die kognitive Definition auf die Bewertung des eigenen Lebens und des eigenen Wohlbefindens anhand bestimmter Kriterien. Diese umfassen beispielsweise die Einschätzung von Faktoren wie Lebenszufriedenheit, Selbstwertgefühl, die Erfüllung von Zielen und persönliches Wachstum oder das Gefühl, das eigene Potenzial zu entfalten. Diese Definition legt den Fokus auf die kognitiven Einschätzungen und Bewertungen, die eine Person über ihr eigenes Leben vornimmt.

Doch wie sieht die eigene Einschätzung des Wohlbefindens der Jugendlichen in Luxemburg aus und welche Faktoren beeinflussen ihr Wohlbefinden?

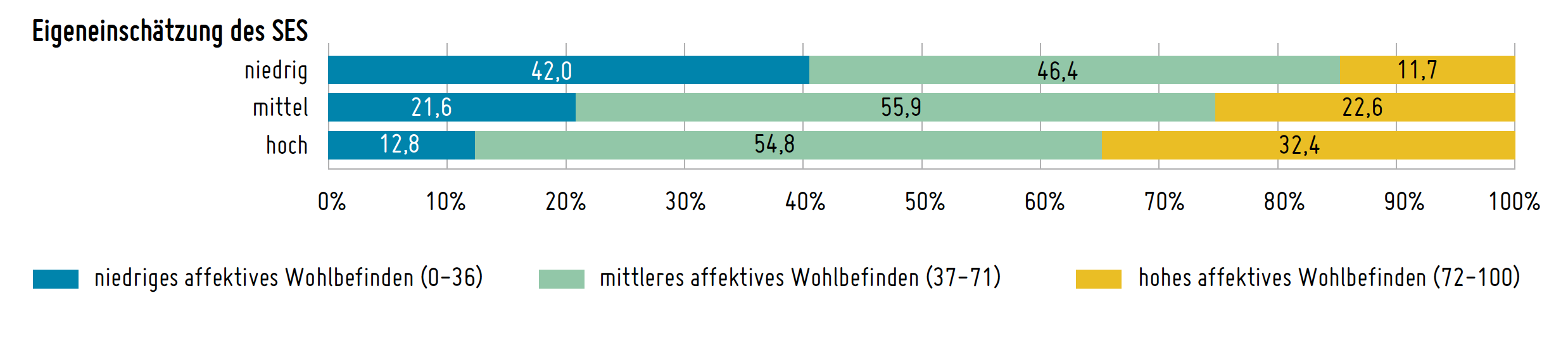

Insgesamt schätzen 23,1 % der Jugendlichen ihr subjektives Wohlbefinden als niedrig ein, 54 % orientieren es im mittleren Bereich und 21,9 % bewerten es als hoch (Jugendbericht 2020). Diese mit Hilfe des WHO-5-Wohlbefindens-Index gemessenen Einschätzungen zeigen jedoch große Unterschiede, wenn sie in Abhängigkeit vom sozioökonomischen Status betrachtet werden (siehe Abbildung 1). So stufen Jugendliche mit niedrigen finanziellen Ressourcen ihr Wohlbefinden im Vergleich zu Heranwachsenden mit hohen finanziellen Ressourcen (12,8 %) mehr als dreimal so häufig als gering (42,0 %) ein. In Bezug auf die Faktoren Alter, Geschlecht oder Migrationshintergrund zeigten sich dagegen eher geringe Unterschiede.

Betrachtet man die Lebenszufriedenheit als Maß des kognitiven Wohlbefindens, so wird diese insgesamt gut bewertet: 80 % berichten über eine mittlere oder hohe Lebenszufriedenheit. Hierbei zeigen verschiedene Faktoren einen Einfluss: So wird die Lebenszufriedenheit umso niedriger bewertet je älter die Jugendlichen sind. Jugendliche, die in erster Generation eingewandert sind, weisen eher eine niedrigere Lebenszufriedenheit (26,9 %) auf als Jugendliche ohne Migrationshintergrund (13,3 %), während so gut wie kein Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Heranwachsenden zu erkennen war.

Nicht unerwähnt bleiben sollte jedoch die Tatsache, dass das Geschlecht eine große Rolle in Bezug auf die psychosomatischen Beschwerden und auch den empfundenen Stress spielt. Von den männlichen Befragten gaben 25,8 % an, unter psychosomatischen Beschwerden zu leiden, während dies auf die weiblichen Befragten (40,8 %) verstärkt zutraf. Dies ist ein wichtiger Befund: Die Ergebnisse einer finnischen Studie3 deuten darauf hin, dass psychosomatische Beschwerden im Jugendalter möglicherweise zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen im Erwachsenenalter führen können und die Zahl der Beschwerden einen Zusammenhang mit suizidalen Gedanken und Verhaltensmustern zeigt.

Familie und Peers beeinflussen das Wohlbefinden

Neben soziodemografischen Faktoren wie Geschlecht, Alter und sozioökonomische Ressourcen sind die Beziehungen zur Familie und den Peers sehr wichtig. Sie zeigen einen hohen Einfluss auf das Wohlbefinden im Jugendalter, wie die Aussage des 14-jährigen Yves verdeutlicht:

„Dat heescht einfach […] mat sengen Eltere vill schwätze, wann eppes net ok ass. Ni alles an sech halen, entweder den Elteren oder Kolleg oder iergendeen […], well wann een eppes an sech hält, dann huet een ëmmer déi Pressioun an sech an wann een dat awer seet, dann deet dat jo gutt. Herno soss, ja also, keng Anung sech einfach wuel fannen, dat einfach gutt an sengem Liewe fanne wann een Problemer oder iergendeng Suerg [huet], mat engem schwätzen.“4

Positive Beziehungen zu Familie und Freunden können für Jugendliche eine Quelle der emotionalen Unterstützung sein. So ermöglicht die Zugehörigkeit zu einer Peergroup den Austausch mit anderen Jugendlichen und das Teilen gemeinsamer Interessen. Jugendliche, die einen hohen Grad an Unterstützung durch ihre Freunde erleben, weisen zu einem deutlich höheren Anteil ein hohes affektives Wohlbefinden auf als diejenigen, die eine geringe oder moderate Zuwendung durch ihre Freunde erleben. Jugendliche können von diesen sozialen Beziehungen profitieren, indem sie Unterstützung bei der Bewältigung von Herausforderungen erhalten, neue Perspektiven kennenlernen und von den Erfahrungen anderer lernen. Positive Beziehungen können somit als Schutzfaktor dienen und Jugendlichen dabei helfen, besser mit stressigen Lebensereignissen oder Konflikten umzugehen. Eine unterstützende Familie, gute Freunde und ein stabiles soziales Netzwerk können auch dazu beitragen, das Risiko für psychische Probleme zu verringern und das Wohlbefinden zu fördern.

Aber auch außerfamiliale Lebensbereiche, in denen Jugendliche einen großen Teil ihrer Zeit verbringen – etwa die Schule oder der Ausbildungs- und Arbeitsplatz –, wirken auf das Wohlbefinden ein. Schulstress, zunehmender Leistungsdruck, fehlende individuelle Anerkennung und Mobbing werden als einschränkende Faktoren benannt, während ein gutes Klassenklima, gute Beziehungen zu den Mitschülern und interessierte und unterstützende Lehrer Vertrauen erzeugen, das Gefühl der Wertschätzung vermitteln und damit zum subjektiven Wohlbefinden beitragen.

Wie Jugendliche ihr Wohlbefinden letztendlich einschätzen, ist jedoch nicht nur von individuellen situativen und personalen Faktoren, sondern auch von den gesellschaftlichen, sozialstaatlichen und strukturellen Kontextbedingungen geprägt. Integrationsängste aufgrund von Übergangsproblemen wie Familiengründung und autonomes Leben, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, prekäre Arbeitsverhältnisse und die zunehmende Armutsgefährdung führen ebenso zu Verunsicherung und Zukunftsängsten wie globale Sorgen aufgrund der angespannten Wohnungsmarktsituation, des zunehmenden Verkehrs, der Umweltprobleme, des Klimawandels oder des Artensterbens. Diese beeinflussen somit auch das Wohlbefinden.

Auch in Luxemburg weisen Studien darauf hin, dass sich das Wohlbefinden der Jugendlichen über die Zeit der Pandemie verändert hat.

Eine der größten Herausforderungen dieser Art war der Ausbruch der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020. Soziale Distanzierung, Quarantänemaßnahmen und Lockdowns haben dazu geführt, dass soziale Kontakte eingeschränkt wurden und verstärkte Unsicherheiten über die berufliche und private Zukunft entstanden. Diese Umstände, die Angst vor der Ansteckung mit dem Virus und die Sorgen um die Gesundheit von Angehörigen brachten eine erhebliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens mit sich. Schulschließungen, Fernunterricht, das Fehlen von Freizeitaktivitäten und die Einschränkungen im sozialen Leben führten zu einer Veränderung der gesamten Lebenssituation. Etliche internationale Studien5 beschreiben die Auswirkungen der Pandemie auf das Stressempfinden, die Zunahme psychischer Probleme und das wachsende Gefühl von Einsamkeit.

Der sozioökonomische Status beeinflusst das Wohlbefinden Jugendlicher in Luxemburg in starkem Maße

Auch in Luxemburg weisen Studien6 darauf hin, dass sich das Wohlbefinden der Jugendlichen über die Zeit der Pandemie verändert hat. Dabei ist zu beachten, dass deren Auswirkungen auf das Wohlbefinden individuell unterschiedlich sein können. So hatten einige Jugendliche aufgrund familiärer Ausgangsbedingungen unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung, um mit den spezifischen Herausforderungen der Pandemie umzugehen.

Hierbei zeigten sich sowohl das Geschlecht, das Alter als auch der Migrationshintergrund als einflussnehmende Faktoren auf die Lebenszufriedenheit der Jugendlichen in Luxemburg. Sowohl bei weiblichen als auch bei männlichen Heranwachsenden konnte im Bereich der niedrigen Lebenszufriedenheit eine starke Zunahme von 2019 zum Jahr 2020 konstatiert werden. Für junge Frauen fiel diese jedoch weitaus stärker aus als für junge Männer. In Bezug auf das Alter waren es vermehrt die älteren Jugendlichen, die über eine niedrige Lebenszufriedenheit berichteten. Jugendliche ohne Migrationshintergrund zeigten dagegen ein weniger starkes Absinken der Lebenszufriedenheit im Vergleich zu Jugendlichen, die nach Luxemburg eingewandert waren.

Unterschiede im Einkommen und im Vermögen führen zu einer ungleichen Verteilung von Chancen.

Den stärksten Einfluss auf die Ausprägung der Lebenszufriedenheit während der Pandemie bildete jedoch der sozioökonomische Status. So hat sich die Lebenszufriedenheit der Jugendlichen im Jahr 2020 durch den Ausbruch der Pandemie zwar insgesamt verschlechtert, dies gilt jedoch in verstärktem Maße für Jugendliche mit einem niedrigen sozioökonomischen Status: In dieser Gruppe stuften 72,7 % ihre Lebenszufriedenheit im Jahr 2020 als niedrig ein, im Jahr davor waren es 49,5 %. Schaut man sich dagegen die Werte der Jugendlichen mit einem hohen sozioökonomischen Status an, zeigt sich sogar eine Zunahme im Bereich der hohen Zufriedenheit.

Mit anderen Worten: Jugendliche, die über hohe finanzielle Ressourcen verfügen können, zeigten generell höhere Zufriedenheitswerte und hatten aufgrund ihrer finanziellen Ressourcen womöglich auch bessere Möglichkeiten, die Auswirkungen der Pandemie bewältigen zu können.

Es gibt nie nur einen Einflussfaktor für das Wohlbefinden, aber soziale Ungleichheit spielt eine große Rolle

Somit zeigt sich in Bezug auf die Ausprägung des Wohlbefindens von Jugendlichen, wie in vielen anderen Bereichen auch, der zentrale Einfluss der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Darunter fallen neben finanziellen Ressourcen auch die Unterstützung durch Familie und Freunde, die Ausgestaltung formaler institutioneller Kontexte und die vorhandenen strukturellen Rahmenbedingungen.

Unterschiede im Einkommen und im Vermögen führen zu einer ungleichen Verteilung von Chancen. Mögliche Folgen sind etwa begrenzte Bildungsmöglichkeiten und ein eingeschränkter Zugang zur Gesundheitsversorgung. Diese Beispiele verdeutlichen, wie präsent soziale Ungleichheiten in den verschiedensten Lebensbereichen sind und in welchem Maß sie das Wohlbefinden von Jugendlichen beeinflussen können.

Es erscheint somit wichtig, die Bedeutung und die Auswirkungen von sozialer Ungleichheit auf das Wohlbefinden besser zu verstehen und zu erforschen. So kann die Basis für entsprechende Maßnahmen gelegt werden: etwa den gleichen Zugang zu Ressourcen zu ermöglichen, die Handlungsmächtigkeit zu fördern und strukturelle Barrieren zu beseitigen. Alle Jugendlichen sollen ungeachtet ihrer sozialen Herkunft und Identität die gleichen Möglichkeiten haben, sich während des Heranwachsens wohlzufühlen. Dafür braucht es unterstützende soziale und strukturelle Bedingungen.

Anette Schumacher ist Psychologin und arbeitet seit 2013 als postdoctoral Researcher im Zentrum für Kindheits- und Jugendforschung an der Universität Luxemburg.

Robin Samuel, Prof. Dr., ist Professor für Jugendforschung und leitet das Zentrum für Kindheits- und Jugendforschung (Department of Social Sciences) an der Universität Luxemburg.

1 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse & Université du Luxembourg, Nationaler Bericht zur Situation der Jugend in Luxemburg 2020, 2021, S.71.

2 Andreas Heinz et al., Gesundheit von Schülerinnen und Schülerin in Luxemburg. Bericht zur luxemburgischen HBSC-Befragung 2018, 2020.

3 Pirjo Kinnunen et al., „Associations between psychosomatic symptoms in adolescents and mental health symptoms in early adulthood“, in: International Journal of Nursing Practice (2010), 16 (1), S. 43-50.

4 Nationaler Bericht zur Situation der Jugend 2020, S. 72.

5 Theresa Margareta Entringer et al., „Psychische Krise durch Covid-19? Sorgen sinken, Einsamkeit steigt, Lebenszufriedenheit bleibt stabil“, in: SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research (2020), 1087.

Ulrike Ravens-Sieberer et al., „Impact of the Covid-19 pandemic on quality of life and mental health in children and adolescents in Germany“, in: European Child & Adolescent psychiatry (2022), 31, S. 879–889.

6 Caroline Residori et al., „YAC – Young People and COVID-19. Vorläufige Ergebnisse einer repräsentativen Befragung Jugendlicher und junger Erwachsener in Luxemburg“, 2020.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!