Steven Spielberg und Tom Hanks liefern mit dem 9-teiligen Luftkriegsepos Masters of the Air (Apple TV) pünktlich zu den anstehenden 80-Jahr-Gedenkfeiern rund um das Kriegsgeschehen und das Ende des NS-Regimes eine neue Serie ab, die leider irgendwie altmodisch wirkt. Oder sagen wir nostalgisch.

Die Serie Masters of the Air rund um die B-17-Crews der Eight Air Force weist altbekannte Spielberg-Qualitäten auf und schließt nach Band of Brothers (2001) und The Pacific (2010) ein Weltkriegs-Triptychon des Produzenten-Duos ab. Sie reiht sich visuell nahtlos darin ein, kann aber auf erzählerischer Ebene nie mit dem ersten Teil gleichziehen. Ein Problem könnte sein, dass man versuchte, ein allzu cleanes filmisches Monument zu errichten. Das Hauptaugenmerk liegt diesmal auf dem damals neuartigen, in seinen Ausmaßen bis heute einzigartigen Luftkrieg gegen Nazi-Deutschland. Einzelne Episoden weisen starke visuelle Momente auf. Bilder mit Gänsehauteffekt, die lange nachwirken. Etwa wenn Trümmerteile und Menschen in Zeitlupe aus dem Himmel regnen, nachdem ein Bombergeschwader durch Flak und Messerschmitts aufgerieben wurde. Andere Einstellungen führen eindrucksvoll den enormen logistischen Aufwand, die Masse an Kriegsmaterial und Menschen vor Augen, die allein dafür nötig waren, diesen Luftkrieg zu führen und letztlich die Befreiung Europas mit vorzubereiten.

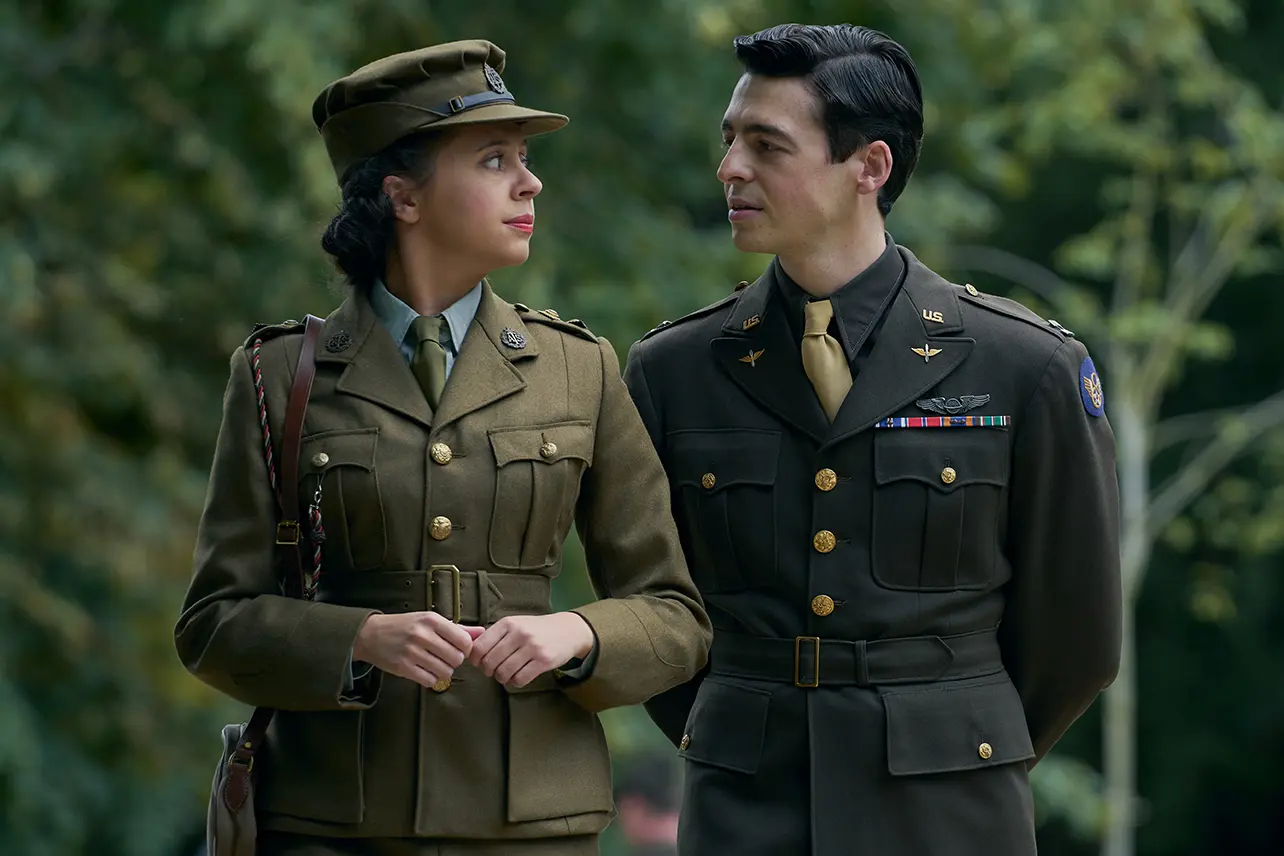

Masters of the Air (MoA) profitiert von beeindruckenden Effekten und guten Schauspielern (es sind tatsächlich fast ausschließlich Männer). Viele von ihnen, wie Austin Butler (Elvis) oder Ncuti Gatwa (Sex Education), sind inzwischen einem größeren Publikum bekannt. Das Nostalgische leitet sich vom Erzählton ab, von der Art und Weise, wie die Charaktere erarbeitet sind.

MoA ist dabei einem Pathos und Patriotismus verpflichtet, den zahlreiche Kino- und TV-Produktionen umwabern, die sich der greatest generation annehmen. Es fängt beim Vorspann und seiner verklärenden Orchestermusik an. Es macht sich auch in der Charakterzeichnung der Hauptfiguren bemerkbar, die leicht eindimensionale all-american boys sind. Das hat bei Band of Brothers noch besser funktioniert. Vielleicht weil 2001 eine andere Zeit war, die aufwendig produzierte Serie etwas Neuartiges. Vielleicht weil wir seit zwei Jahrzehnten an komplexere und moralisch uneindeutigere Serienhelden und –heldinnen gewohnt worden sind.

„Paradoxerweise wird Perspektive auf Perspektive gehäuft, ohne dass eine echt multiperspektivische Erzählung entsteht.“

Im Zentrum von MoA stehen die charismatischen Geschwaderkommandanten und beste Freunde Gale ‘Buck’ Cleven (Austin Butler) und John ‘Bucky’ Egan (Callum Turner). Buck ist der arrogante, aber eigentlich aufrechte, abstinente und treue Sunnyboy mit Fliegerbrille, Kaugummi und Cowboy-Gang. Bucky ist sein pflichtbewusstes, aber etwas düsteres Pendant, das nach den haarsträubenden Einsätzen Zerstreuung bei Frauen und Alkohol sucht. Die Chemie zwischen den Schauspielern stimmt eigentlich und man verfolgt ihre Geschichte mit Interesse. An einem Punkt erfolgt allerdings ein erzählerischer Bruch, fairerweise muss man sagen, weil die Hauptfiguren über Deutschland abgeschossen werden und in Kriegsgefangenschaft geraten. Dieser Bruch macht ein generelles Problem der Serie sichtbar, das aber einfach mit den historisch belegten, hohen Verlusten in den Luftstreitkräften zusammenhängt. Die Wahrscheinlichkeit, den Krieg als Infanterist zu überleben, war einfach größer. Kaum glaubt man die Gesichter einer Crew zu kennen, sind sie auch schon verwundet, verschwunden oder tot. Bei Band of Brothers hingegen konnte man sich von Folge zu Folge mit einer Einheit vertraut machen, ihre Entwicklung beobachten, mitfiebern und mitfühlen. Wenn dann in einer Episode, z.B. bei der Verteidigung Bastognes, beliebte Figuren wegfallen, ist das effektvoll. Fast schmerzhaft.

Die mangelnde Identifizierung mit den zahlreichen Nebenrollen wird durch die Zerfaserung des Haupterzählstrangs noch verstärkt. Nach dem Abschuss von Buck und Bucky widmet sich ein Erzählbogen dem Geschehen in einem „Stalag Luft“, einem Internierungslager für alliierte Piloten. In England hingegen geht die Erzählstimme auf Robert ‘Rosie’ Rosenthal über, einen B-17-Navigator, dem eine zunehmend wichtige Rolle bei der Vorbereitung der Einsätze und des D-Days zukommt. Ein weiterer Strang beleuchtet die Affaire zwischen einem Captain und einer britischen Agentin (Bel Powley), die ihrerseits in Frankreich die Résistance unterstützt. Was aus dieser Agentin wird, erfährt man nicht, ihre Storyline wird einfach fallen gelassen. Stattdessen beginnt gegen Ende der Serie ein neuer Erzählstrang rund um die Tuskegee Airmen, schwarze Kampfpiloten, die als Begleitschutz für die Bombergeschwader eingesetzt werden. Sie drücken die alliierten Verlustquoten empfindlich, indem sie die deutschen Jagdflieger in Luftkämpfe verwickeln. Auch diese Kampfpiloten werden schnell abgeschossen, die Überlebenden landen im gleichen Stalag, wo Buck und Bucky Führungsfiguren sind und nach Fluchtmöglichkeiten suchen.

Luftkriegsfilm, Agentinnenfilm und afro-amerikanische Emanzipationsgeschichte

Alles interessante Geschichten! Das Problem? Man wird das Gefühl nicht los, dass einige davon aufgepfropft wirken. Die Tuskegee Airmen verschwinden auch einfach wieder aus der Handlung. Weder das erzählerische noch das schauspielerische Potenzial werden voll ausgeschöpft. Paradoxerweise wird Perspektive auf Perspektive gehäuft, ohne dass eine echt multiperspektivische Erzählung entsteht.

Vielleicht werden einfach zu viele Genres vermischt: Luftkriegsfilm, Agentinnenfilm, afro-amerikanische Emanzipationsgeschichte und dann noch The Great Escape in Serienformat. Diese thematisch breit gefächerten Geschichten können sich nicht entfalten. Man will mehr über das Wirken und Schicksal der Agentin wissen. Man erahnt auch, dass die Integration schwarzer Kampfpiloten in die U.S. Air Force keineswegs reibungslos verlief. Die Filme Tuskegee Airmen (Robert Markowitz, 1995) und der weniger gelungene Red Tails (Anthony Hemingway, 2012) haben das bereits thematisiert. In der Serie jedoch werden Vorurteile, Bigotterie und Rassismus zahlreicher weißer Kriegsgefangener gegenüber ihren afro-amerikanischen Kameraden höchstens durch Blicke angedeutet. Wollte man die, denen man ein Serien-Monument errichtet, nicht ins schlechte Licht rücken? Die Segregation, die auch in den US-Streitkräften praktiziert wird, ist unter den Amerikanern im Gefangenenlager nur unausgesprochen Thema. Der Diskussion darüber geht die Serie aus dem Weg, indem Buck die Kampfpiloten in seiner Baracke aufnimmt. Nur während einer Vernehmung der Tuskegee Airmen wird die Rassentrennung und soziale Benachteiligung der schwarzen Bevölkerung angesprochen, durch einen deutschen Offizier, der das Thema freilich ausschlachten will, um Misstrauen zu säen und den Amerikanern Informationen zu entlocken. Er scheitert allerdings an ihrem Patriotismus und ihrem idealistischen Glauben an eine gerechtere Gesellschaft nach dem Krieg. So vermittelt die Serie ein (Wunsch-)Bild amerikanischer Harmonie. Oder sie ist einfach konfliktscheu und will dem Publikum keine komplexen Überlegungen zumuten, die traditionelle Erinnerungsnarrative in Frage stellen könnten.

„Bei der Lauflänge der Serie hätte man sich indes mehr Differenzierung erwarten können. Vor allem beim eigentlichen Thema der Serie, dem Luftkrieg als neuer Form der Kriegsführung.“

Die rassistischen Bemerkungen werden den deutschen Soldaten überlassen. Wer als überzeugter Nazi gezeigt wird, kann – zumindest in der Serie – seiner gerechten Strafe nicht entkommen und ist einige Szenen später zuverlässig tot. Das mag befriedigend sein, aber auch hier klaffen Wunschvorstellung und Realität auseinander.

Bei der Lauflänge der Serie hätte man sich indes mehr Differenzierung erwarten können. Vor allem beim eigentlichen Thema der Serie, dem Luftkrieg als neuer Form der Kriegsführung – auch für die bombardierte Zivilbevölkerung. Millionen Menschen waren jahrelang davon betroffen. In der Serie resümiert sich das auf kurze Szenen, die die Folgen von Luftangriffen auf London zeigen; diese korrespondieren mit ähnlichen Szenen, die die abgeschossenen Piloten in Deutschland sehen. Gleiches wird mit Gleichem vergolten. Fast lustlos aus der Ferne gefilmt, kontrastieren diese Einblicke ins Geschehen auf dem Boden mit den spektakulär inszenierten Luftkampfszenen. Auch hier muss man fair sein: das Inkaufnehmen von zivilen Opfern auf Seiten der Alliierten wird zumindest zwei Mal diskutiert, wenn auch nur kurz. Die Piloten drohen, eine Mission nicht zu fliegen, bei der ein Arbeiterviertel bombardiert werden soll. Die Befehlshaber argumentieren, genau wie alliierte Luftkriegstheoretiker, mit der notwendigen Entgrenzung der Ziele in einem Konflikt, der von den Nazis bekanntlich als totaler Krieg geführt wird. Wenn die gesamte Gesellschaft kriegswichtige Anstrengungen unternimmt, wird sie folglich auch zum legitimen militärischen Ziel. Die Mission wird geflogen, wenn auch unwillig.

Nach der deutschen Kapitulation blicken zwei Figuren auf das Geschehene zurück. Ein Offizier weist Robert Rosenthal auf das moralische Dilemma hin, das das Bombardement von zivilen Wohngebieten zur Erreichung von Kriegszielen mit sich bringt und zitiert Nietzsche: „Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.“ Er fragt sich, ob sie selbst zu den Monstern geworden sind, die sie bekämpfen wollten. Rosenthal hat kurz zuvor mit eigenen Augen gesehen, dass der Antisemitismus der Nazis zum industriellen Mord an den Jüdinnen und Juden Europas geführt hat. Diese Szene reicht in ihrer Wirkung nicht an die Episode Why we fight aus Band of Brothers heran, wo die Befreiung eines KZ, gerade weil sie unerwartet kommt, erschütternd ist. Bei MoA hat man hingegen das Gefühl, die kurze Szene im KZ sei eingebaut worden, damit die Bedenken zu zivilen Opfern mit einem ‘They had it coming’ weggewischt werden können. In dem Moment eine verständliche Reaktion. Doch greift diese Argumentation für eine Serie, die heute produziert wurde, nicht zu kurz? Schon Kurt Vonnegut, der als gefangener U.S. Infanterist den Feuersturm von Dresden erlebte und literarisch in Slaughterhouse Five or The Children’s Crusade (1969) verarbeitete, stand den Bombardements kritisch gegenüber. Er rang jahrzehntelang mit dem Desinteresse der amerikanischen Öffentlichkeit und nicht zuletzt mit dem der Verlage, man argumentierte genauso wie dies hier passiert. Vonnegut baut ein solches Gespräch sogar in sein Anti-Kriegsbuch ein. Erst als moralische Bedenken angesichts der Luftbombardements während des Vietnamkrieges öffentlich diskutiert wurden, fanden seine Erfahrungen Widderhall. Auch Gert Ledigs Vergeltung (1956), Trümmerliteratur in reinster Form, bringt die Ohnmacht, Panik, Schuld, Wut und Hilflosigkeit fast aller seiner Figuren, Piloten und Zivilisten, während eines Luftangriffs kompromisslos zum Ausdruck. Das Barbarische eines jeden Kriegs, der Abgrund, der in die Menschen blickt, tritt dort deutlich vor Augen.

Vielleicht hätte das Aufgreifen der Diskussionen um den Luftkrieg, wie sie seit den 1990er Jahren stattfinden, und ihre filmische Verarbeitung, die Serie zeitgemäßer, ja relevanter gemacht. Der Spagat zwischen dankbarem Gedenken an die alliierten Piloten und berechtigtem Hinterfragen verschiedener Aspekte der Kriegsführung gelingt leider nicht. Dank des offensichtlichen handwerklichen Könnens der Macher kann man sich trotzdem angenehm berieseln lassen, während im Nachhinein das Gefühl bleibt, dass die Serie erzählerisch nicht abgerundet ist. Das gewisse Etwas, das sie denkwürdig gemacht hätte, fehlt.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!