INHALT

Prolog

Kapitel 1

Der da oben – Drogenabhängigkeit in der Politik

Kapitel 2

„Luxemburg hat ambulante Beratungen oder die stationäre Therapie für Drogenabhängige – dazwischen kommt lange nichts“ (Interview mit Ute Heinz)

Video-Interview „Abrigado“ mit Claudia Allar

Kapitel 3

Ich sehe was, was du nicht siehst

Kapitel 4

„Jede Art von Drogenpolitik hat ihre eigenen Nachteile“ (Interview mit Brendan Hughes)

Cannabis-Legalisierung: Unerwartet kompliziert

Glossar

Autorin

Prolog

„BEI EIS GËTT ET DAT NET“

Luxemburg hat den Drogenkonsum über Jahrzehnte zu einem Problem der anderen konstruiert. Doch wo eine Gesellschaft die Realität leugnet, haben es Suchtkranke besonders schwer, sich Hilfe zu holen.

Luxemburg ist ein Land der guten Eindrücke. Was andere denken, ist Teil der nationalen Identität, und so ist es auch wenig verwunderlich, dass von außen betrachtet vieles scheinbar funktioniert – auch die nationale Drogenpolitik. Und es stimmt: In seiner Drogenpolitik ist Luxemburg vielen europäischen Ländern um Längen voraus. Vor allem die luxemburgische Cannabispolitik führte zuletzt in ganz Europa zu positiver Berichterstattung. Doch nicht alles, was nach außen hin glänzt, funktioniert auch im Inneren ohne Makel.

Manche Probleme lassen sich auch mit Geld und aufwändigen Infobroschüren nicht lösen.

Erst im Oktober 2021 legte die liberal-sozialistisch-grüne Regierung ein Maßnahmenpapier vor, nach dem künftig jeder luxemburgische Haushalt bis zu vier Cannabispflanzen für den eigenen Freizeitkonsum besitzen darf. Damit reduzierte die Regierung zwar ihr einstiges Legalisierungs-Versprechen aus dem Wahlkampf, sicherte sich aber immerhin eine Position unter den drogenpolitisch progressivsten Ländern Europas.

Selbst der britische Guardian titelte, Luxemburg werde das erste Land sein, das den Anbau von Cannabis zum Eigenkonsum legalisiere. Am Ende hatte die Regierung von Malta ihre Legalisierungspläne früher gesetzlich umgesetzt und das Rennen gewonnen. Zwischen einem gut klingenden politischen Plan und seiner tatsächlichen Umsetzung liegt eben manchmal Zeit. Viel Zeit.

Erzählt man Menschen im Ausland von Luxemburg, ist ihre erste Reaktion oft: „Ihr seid so klein und habt so viel Geld!“ Auch das ist Teil des Eindrucks, den Luxemburg hinterlässt. In der Drogenpolitik sind diese Beschreibungen – denn falsch sind sie ja nicht – durchaus hilfreich: Scheitern Drogenkonsumierende im Nachbarland Deutschland zumeist an der kaum überbrückbaren Felsenwand der Bürokratie, liefert Luxemburg niedrigschwelligen Service, kurze Wege und dichte Netzwerke, dazwischen bunte Broschüren und glänzende Flyer. Und Geld.

Insgesamt, so schätzt Alain Origer, der Drogenbeauftragte der Regierung, gibt Luxemburg jährlich etwa 38,5 Millionen Euro für unterschiedliche Maßnahmen aus, die den Drogenkonsum und -handel bekämpfen sollen. Das sorgt auch für Zufriedenheit innerhalb der Strukturen.

Immer wieder schwärmen Mitarbeitende der Hilfsangebote in den Rechercheinterviews und Hintergrundgesprächen zu dieser Story von der Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium und seinem Drogenbeauftragten. In der aktiven Zeit der Corona-Pandemie sei dieser oft auch abends noch erreichbar gewesen, heißt es beispielsweise im Suchtzentrum Abrigado. Man arbeitet zusammen, man erreicht sich schnell – auch eine Außenwahrnehmung von Luxemburg. Allein: Für Menschen mit Suchtproblemen kann eine Gesellschaft, in der sich jede*r kennt, auch ein großes Problem darstellen.

In Luxemburg sind Drogen ein Tabuthema

Luxemburg fehlt es nicht an drogenpolitischen Angeboten: Das Staatslabor testet beim Drug-Checking die Zusammensetzung der Drogen. Das Suchtzentrum des Abrigado – vielen bekannt als „Fixerstuff“ – holt Heroinabhängige von der Straße. Suchtberatungen wie jene des Quai57 organisieren Aufklärungskampagnen am Arbeitsplatz. In jedem der niedrigschwelligen Angebote können sich Klient*innen anonym und schnell Hilfe holen. Diese Arbeit rettet Leben. Doch erreicht sie auch alle?

Ein Ausflug in die Realität der luxemburgischen Drogenpolitik zeigt schnell: Manche Probleme lassen sich auch mit Geld und aufwändigen Infobroschüren nicht lösen. Besonders in einem Land, in dem der gute Eindruck und die Meinung der anderen so wichtig sind und man sich untereinander kennt, haben Stigmatisierungen und Vorurteile einen idealen Nährboden.

Jonathan Uselding begegnen diese Stigmatisierungen um Sucht und andere psychische Erkrankungen in seiner Arbeit oft. Er ist Sozialarbeiter bei der Suchtberatung des Quai 57 im Luxemburger Bahnhofsviertel. Das Team führt Einzel- und Familienberatungen und nationale Aufklärungskampagnen durch. „Wer konsumiert, bekommt von der Gesellschaft einen Stempel aufgedrückt: Das ist ,der Tox‘“, sagt Uselding. „Tox“ ist eine Abkürzung des Wortes „Toxikomane“. Suchtkranker.

© Philippe Reuter / forum

Obwohl der Begriff auch in der Fachsprache verwendet wird, hat er ähnlich wie der Begriff „Junkie“ gesellschaftlich oft eine negative Konnotation. „Die meisten Menschen denken bei Sucht an Heroinabhängige und haben ein negatives Bild“, sagt Uselding. „Bei unserer Arbeit geht es auch darum, diese Vorurteile zu ändern. Allein bei unseren Kampagnen hören wir oft den Satz: ,Bei uns auf der Arbeit oder in der Familie gibt es sowas nicht‘.“ Statistiken zeigen allerdings: Bei uns gibt es sowas sehr wohl.

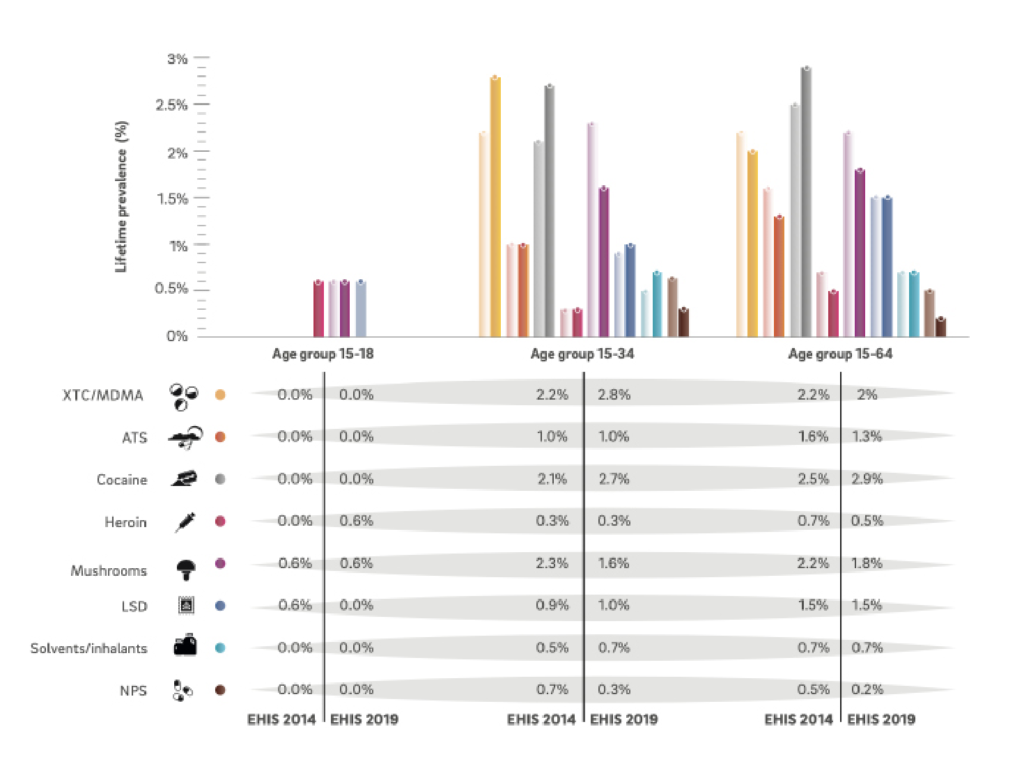

Der luxemburgische Drogenkonsum beschränkt sich längst nicht nur auf das Suchtzentrum und den Konsumraum des Abrigado: Fast ein Viertel der 15- bis 64-Jährigen in Luxemburg hat mindestens einmal im Leben Cannabis konsumiert, es ist nach Alkohol und Tabak die meistkonsumierte Droge im Land. Danach fallen die Prävalenzen drastisch: 2,9 % haben mindestens einmal im Leben Kokain genommen, 2 % MDMA, 1,3 % Amphetamine. Zudem geht das Gesundheitsministerium davon aus, dass es in Luxemburg rund 2.150 Hochrisiko-Konsumierende gibt und 820 davon Drogen injizieren.

Das Gesundheitsministerium stellte diese Zahlen im Mai 2022 im nationalen Drogenbericht 2021 vor. Sie basieren auf Daten aus 3.514 Fragebögen. Tatsächlich dürften aber weitaus mehr Menschen in Luxemburg illegale Drogen konsumieren: Die European Health Interview Survey (EHIS) führt die Umfragen über den gesellschaftlichen Drogengebrauch nur alle fünf Jahre durch; zuletzt 2019. Das führt dazu, dass das Gesundheitsministerium in mehreren Drogenberichten hintereinander dieselben Zahlen vorstellt.

Cannabis ist nach Alkohol und Tabak die meistkonsumierte Droge in Luxemburg.

Viele der Daten sind nicht aktuell, legale Drogen wie Alkohol werden darin zudem nicht erfasst. Gut möglich außerdem, dass in einer derart schambehafteten Gesellschaft nicht alle Befragten ehrlich über ihren Konsum sprechen.

Unsichtbare Konsumierende können sich nicht helfen lassen

Es wäre absurd, Luxemburg anhand dieser Zahlen ein massives Drogenproblem zu unterstellen. Allein: In der öffentlichen Wahrnehmung gibt es zwischen dem vermeintlich drogenfreien Teil der Bevölkerung und den Schwerstabhängigen im Bahnhofsviertel ein großes Loch. Das liegt auch daran, dass der äußere Eindruck in Luxemburg oft wichtiger ist als die eigene Gesundheit.

„Drogen sind in Luxemburg noch immer ein riesiges Tabuthema“, sagt Uselding. „Doch schaut man genau hin, hat fast jede Familie eine Person, die den ‚Tox‘-Stempel bekommen würde.“ Damit meint Uselding auch die Menschen, die geläufige und akzeptierte Substanzen konsumieren: die Tante, die immer betrunken ist, oder den sozial abgeschotteten, kiffenden Teenie-Cousin.

Daraus entsteht das eigentliche Drogenproblem Luxemburgs: Zahlreiche Konsumierende in Luxemburg sind mit ihren gesundheitlichen und sozialen Problemen unsichtbar, weil sie dem gesellschaftlichen Bild des „Tox“ nicht entsprechen oder sich vor dem Stempel fürchten. Doch wer unsichtbar ist, dem kann auch nicht geholfen werden.

Kapitel 1

Der da oben

Hugo, Ende 20, stieg in seiner Jugendpartei schnell auf. Doch er fragt sich, ob er in der Luxemburger Politik je dazugehören wird – auch, weil er ein Suchtproblem zu verbergen hat. Wie er die Drogen in seinen Alltag integriert.

Etwa drei Stunden vor einem Termin beim Luxemburger Fernseh- und Radiosender RTL pocht das Herz eines jungen Politikers so schnell, dass er das Gefühl hat, es würde ihm im nächsten Moment aus dem Hals springen. Er fragt sich, ob die Parteifreund*innen seine Aussagen in der „Carte Blanche“ gut finden werden und ob seine Argumente Sinn ergeben. Um sich zu beruhigen, dreht er sich einen Joint für unterwegs. Nur eine kleine moralische Unterstützung, mehr Tabak als Cannabis. Der Politiker raucht ihn kurz vor seinem Auftritt, als er von der Bushaltestelle auf dem Kirchberg zum RTL-Gebäude hochläuft.

So erzählt es der Mann heute. Dass er in seiner Position bei einer luxemburgischen Jugendpartei vor jedem Termin und jeder Konferenz gekifft hat, sei nie jemandem aufgefallen. Kaum einer weiß, welchen Stellenwert die Droge zu der Zeit in seinem Leben eingenommen hat: „Ich hätte die öffentliche Rolle in meiner Partei ohne Gras fast nicht überstanden.“

Der Mann, um den es in dieser Geschichte gehen wird, soll Hugo heißen. Er ist mittlerweile Ende 20, seinen richtigen Namen will er nicht preisgeben; genauso wenig wie Details und Jahresangaben, an denen die Öffentlichkeit ihn erkennen könnte. Dazu gehören auch der Name seiner ehemaligen Partei, sein genaues Alter oder sein aktueller Wohnort. Der Redaktion sind diese Informationen bekannt.

Hugos Arbeit in der Politik liegt schon viele Jahre zurück. Beim ersten Interview im April begleitet ihn das Cannabis nach wie vor. Er raucht zwischen drei und zwölf Joints am Tag: manchmal nur abends vor dem Schlafengehen, an anderen Tagen nach jeder Mahlzeit – und immer dann, wenn er unter Leute geht. „Damit ich mich nicht einmische, wenn sich draußen jemand daneben benimmt.“

Im Monat gibt Hugo zu dem Zeitpunkt noch zwischen 200 und 300 Euro für seinen Cannabiskonsum aus. Beim letzten Interviewtermin im Oktober sind es noch etwa 150 Euro für zwei bis drei kleine Joints, die Hugo vor dem Schlafengehen raucht. „Zu meinen schlimmsten Zeiten mit Anfang 20 waren es jeden Tag zehn bis zwölf Joints“, sagt er. „80 Gramm für 800 Euro im Monat.“

„Ich hätte die öffentliche Arbeit in meiner Partei ohne Gras fast nicht überstanden.“

Hugo ist ein Beispiel für die Fassade, die in Luxemburg viele Menschen aufrechterhalten: Er stammt aus einer wohlhabenden Familie, sein Vater arbeitete vor seinem Tod im Management eines Industriekonzerns. Hugo besuchte eine Privatschule, schrieb gute Noten, hatte eine wichtige Rolle in einer Jugendpartei, studierte an einer Universität.

Hugo sagt, er wolle seinen Konsum nicht verstecken. Aber er durchlebt ein Dilemma: Obwohl sein Freundeskreis weiß, wie viel er kifft, würde er sich nicht damit wohlfühlen, wenn jede*r in Luxemburg seine Geschichte kennt. Auch nicht seine Familie. „Das würde sich verbreiten wie ein Lauffeuer“, sagt Hugo. Nach dem Satz atmet er schwer aus. Er macht es oft im Gespräch, wenn er eine längere Episode erzählt hat. Manchmal raucht Hugo beim Erzählen eine Zigarette.

Cannabis-Abhängigkeit ist für viele kein Thema

Dass ein Mensch kifft, ist nichts Ungewöhnliches in einer Gesellschaft, die sich für die Legalisierung einsetzt und die gesundheitlichen Vorzüge von Cannabis kennt. Aktuellen Befragungen zufolge gaben 2019 mehr als fünf Prozent der 15- bis 64-Jährigen an, im Laufe des Jahres vor der Umfrage gekifft zu haben. Bei den 15- bis 34-Jährigen waren es zwölf Prozent. Fast jede*r kennt jemanden, der*die Gras raucht oder es schon einmal getan hat. Doch wann wird der Konsum problematisch?

„Eine Sucht beginnt da, wo der Konsum negative Konsequenzen nach sich zieht“, sagt Jonathan Uselding, Sozialarbeiter in der Suchtberatung des Quai57 im Bahnhofsviertel. „Sucht ist multibiodimensional, das heißt, sie betrifft die körperliche und mentale Gesundheit, das Sozialleben, die Familie“, so Uselding. Am wichtigsten sei aber die Einschätzung der Konsumierenden: Nicht jeder, der viel konsumiert, ist süchtig. Gleichzeitig empfinden es manche als Sucht, obwohl sie nur wenig konsumieren. Das ist individuell verschieden.

Hugo sagt von sich, er sei cannabisabhängig. Er kann nicht schlafen, ohne die Droge konsumiert zu haben, das Gedankenkarussell in seinem Kopf dreht sich sonst ununterbrochen. „In den letzten Jahren bin ich vier oder fünf Mal ohne Cannabis ins Bett gegangen“, sagt Hugo. „Und an jenen Abenden habe ich stattdessen Alkohol getrunken.“ Wenn ihm in der Schulzeit wider Erwarten das Cannabis ausgeht, wacht er nachts schweißgebadet auf. So erzählt Hugo es heute.

Hugos Körper hat sich nach elf Jahren Konsum an die hohen Dosen gewöhnt: Erst nach dem fünften Joint ist der Müdigkeitseffekt so stark, dass er ohne Probleme einschläft. Seine Augen erröten nach dem Rauchen nicht, sein Benehmen verändert sich für Außenstehende nicht merkbar. In der Pharmakologie bezeichnet man diesen Effekt als Toleranzentwicklung. „Das ist wie bei Heroinabhängigen“, sagt Hugo. „Die brauchen auch immer höhere Dosen, um noch etwas zu spüren.“

Hugo kifft bei den Parteiworkshops und vor dem RTL-Interview

Cannabis ist in der Öffentlichkeit nicht sehr präsent, wenn es um Substanzabhängigkeit geht. In der Gesellschaft hält sich seit Jahrzehnten sogar der Irrglaube, Cannabis mache nicht süchtig. Dabei kann die Droge zu einer starken psychischen Abhängigkeit führen: Für manche wird Cannabis zur Stütze in schwierigen Situationen, sie überwinden damit soziale Ängste oder Nervosität, heißt es dazu von der deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). So macht es auch Hugo.

Als Hugo seine politische Karriere beim Jungableger einer Regierungspartei startet, ist er 20 Jahre alt. Er hat damals frisch den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen und ist von zu Hause ausgezogen. „Ich ging zu einem Parteitreffen, und die Leute waren sehr freundlich“, sagt Hugo. „Ich dachte, dass die Partei meine Familie ersetzen könnte.“

Die Jugendpartei nimmt fortan tatsächlich eine große Rolle in Hugos Leben ein. Er springt zunächst bei Versammlungen ein und kümmert sich um den Besuch einer ausländischen Schwesterpartei. Dann übernimmt er eine organisatorische Rolle und wird zum Teil eines Entscheidungsgremiums der Mutterpartei.

Dass sein Cannabiskonsum illegal ist, sei nur eine der Motivationen für seine politische Arbeit gewesen, sagt Hugo heute: „Politik ist eine größere Sucht als das Kiffen.“ Doch wenn die Partei die Cannabislegalisierung diskutiert, hält Hugo sich und seine Leidenschaft bewusst zurück: „Damit mir niemand eine Agenda unterstellt.“

Hugo verheimlicht in der Jugendpartei nicht, dass er kifft. Allein das Ausmaß hält er geheim. Denn die Droge begleitet ihn bei seiner politischen Arbeit ständig: Egal ob er dem Luxemburger Wort ein Interview gibt oder eine Konferenz mit Minister*innen besucht, Hugo muss zumindest am selben Morgen geraucht haben. „Ich wollte mich beruhigen, weniger temperamentvoll und emotional sein, um mich den anderen Politikern und Politikerinnen besser anzupassen“, sagt er. „Aber es half mir auch dabei, konzentriert zu arbeiten.“ Vor jedem öffentlichen Termin raucht Hugo zu Hause einen Joint, bei Workshop-Wochenenden im Parteiumfeld zieht er sich für regelmäßige Spaziergänge ins Grüne zurück.

Nicht selten wirft Hugo sich vor, dass er wegen seines Konsums nicht in die Politik gehöre.

Hugos Angst, etwas Falsches zu sagen, wird mit dem Kiffen kleiner. Dafür rückt an ihre Stelle eine andere Angst. Einmal fliegt Hugo auf dem Weg zu einer Versammlung der Jugendpartei an einer Universität etwas ins Auge, es wird rot und tränt. „Ich hatte riesige Angst, dass jemand denken würde, ich hätte gekifft“, erzählt Hugo. Was für die meisten Menschen ein neckischer Witz wäre, wird für Hugo zur quälenden Probe. Niemand darf wissen, wie viel er kifft. Selbst Facebook-Nachrichten und Mails von Fremden, die den Jungpolitiker zusammenhanglos als „faulen Kiffer“ beleidigen, treffen Hugo in der Zeit persönlich.

Nicht selten wirft er sich vor, dass er wegen seines Konsums nicht in die Politik gehöre – obwohl sein Engagement und seine Arbeit darunter nie leiden. „Viele politische Kreise belächeln Kiffer und verurteilen Cannabis“, sagt Hugo. Die Doppelmoral macht ihn wütend: „Es ist ganz normal, dass Abgeordnete in ihrer Mittagspause auf der Place Clairefontaine Alkohol trinken“, so Hugo. „Ich habe Minister gesehen, die unter Alkoholeinfluss auf Konferenzen erschienen sind. Die hätten eher einen Grund, ihre politische Karriere zu hinterfragen.“

Dennoch hält Hugo seinen Konsum in der Partei verdeckt. Und es scheint ihm zu gelingen: Bis zu seinem Rücktritt spricht ihn nur ein Parteimitglied auf seinen Konsum an. Der Mann hat heute eine hohe Position in der Mutterpartei inne: „Bei einem Team-Wochenende zog er mich zur Seite und sagte, ich solle mit dem Kiffen aufpassen“, sagt Hugo. „Als hätte er etwas geahnt.“

„Für luxemburgische Verhältnisse habe ich spät angefangen“

Hugos Drogenerfahrungen beginnen so, wie die von vielen Luxemburger*innen: in der Schule. Mit 17 besucht er kurzzeitig ein Elite-Internat im baden-württembergischen Heidelberg, zu seinen Freunden gehören die Söhne bekannter deutscher Unternehmer-Familien. Dort raucht er an einem schulfreien Nachmittag unter einer Brücke zum ersten Mal sogenannte „Kräutermischungen“: synthetische Cannabinoide, die laut BZgA weitgehend unerforscht sind und zu schweren Vergiftungen führen können.

Richtiges Cannabis raucht Hugo zum ersten Mal ein Jahr später: mit 18, in einer 15-minütigen Pause an seiner neuen Schule im luxemburgischen Stadtviertel Limpertsberg. „Für luxemburgische Verhältnisse habe ich spät angefangen“, sagt Hugo heute. Er und die anderen Jugendlichen treffen sich bei seinem ersten Mal an einem Haus in der Nähe der Schule. Sieben Personen, fünf Joints. In der Englischstunde kichert Hugo über den Dramatiker William Shakespeare. „Wir waren teilweise richtig high im Unterricht“, sagt er.

Die Luxemburger Universität führt im Rahmen der Studie Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) alle vier Jahre Umfragen unter Schüler*innen durch, 2018 wurden so rund 8.700 Jugendliche befragt. Von den 15- bis 18-Jährigen gaben dort etwa 27 Prozent an, schon mal Cannabis geraucht zu haben. Bei den rund 13 Prozent, die angaben, im vergangenen Monat gekifft zu haben, kann man von einem regelmäßigen Konsum ausgehen.

Über den Lycée de Garçons scherzten Lehrer*innen lange, die Abkürzung LGL stünde eigentlich für „Luxemburger Gras-Loch“.

Das Problem ist auch dem Gesundheitsministerium bekannt. Bei der Vorstellung des vergangenen Drogenberichts erklärte Ministerin Paulette Lenert 2021, sie wolle in der luxemburgischen Drogenstrategie ein größeres Augenmerk auf die junge Bevölkerung legen. „Besonders im schulischen Bereich“, so die LSAP-Politikerin.

Dabei ist das Problem an luxemburgischen Oberschulen nicht neu: Allein auf dem Campus Limpertsberg haben sich im Umfeld der Schulen mehrere Ecken gebildet, in die sich die Jugendlichen zum Kiffen zurückziehen. Das weiß auch das Lehrpersonal: Über den Lycée de Garçons scherzten Lehrer*innen lange, die Abkürzung LGL stünde eigentlich für „Luxemburger Gras-Loch“.

2012: Hugo kifft vor, in und nach der Schule

Hugo besucht ab 2012 mehrere Schulen in Luxemburg, er konsumiert in der Zeit so viel Gras wie nie zuvor: vor dem Unterricht, in den 15-minütigen Pausen, in der Mittagspause, nach dem Unterricht. Manchmal, so erzählt er, haben er und seine Freund*innen mittags Alkohol dazu getrunken. „Es gab Tage, an denen ich mein Bier vor Ende der Pause exen musste und mich auf dem Schulklo übergeben habe“, sagt Hugo.

Seine Lehrer*innen lassen durchblicken, dass sie über den Konsum Bescheid wissen. Hugo erzählt von Lehrpersonal, das die bekifften Schüler absichtlich vorlesen lässt, um sie vorzuführen. Von einer Klassenlehrerin, die die Jugendlichen darum bittet, kein Gras mit in den Klassenraum zu bringen, weil der Geruch stört. Von einem Schulausflug, bei dem die Betreuenden morgens über die Teenies lachen, die sich nachts um zwei zum Kiffen hinausgeschlichen haben.

Es ist für die Erwachsenen eine riskante Abwägung: auf der einen Seite der Schabernack, den Teenies aller Generationen in ihrem hedonistischen Erwachen treiben. Auf der anderen Seite diejenigen unter ihnen, die tieferliegende psychische oder familiäre Probleme haben. Wie Hugo.

„Meine Mutter wollte mit meiner Schule nichts zu tun haben“

Hugos Vater stirbt bei einem Verkehrsunfall, als Hugo noch ein Kind ist. Zu seiner Mutter hat er ein schlechtes Verhältnis. Glaubt man Hugo, ist es ihr in der Zeit egal, dass ihr volljähriger Sohn nach der Schule oft noch bis 21 Uhr in der Stadt herumstreift: „Sie wollte mit meiner Schule nichts zu tun haben.“

Die Beziehung zur Mutter zerbricht, Hugo kümmert sich um das meiste in seinem Leben allein. Seine Mietwohnung und seine Drogen finanzieren der Nachlass seines Vaters, die Halbwaisenrente, das Kindergeld. Rund 2.500 Euro habe er so jeden Monat zur Verfügung gehabt, sagt Hugo. Weil er gute Noten schreibt, nach eigenen Aussagen sogar Klassenbester wird, und weil er sein eigenes Geld hat, wirkt er selbstständig und organisiert.

Das ist der Fluch der unerkannten Abhängigen, in Luxemburg und anderswo: Wenn die Fassade aus Geld und Leistung stimmt, ist das innere Leiden der Menschen oft unsichtbar. Doch Substanzabhängige können auch anders aussehen als die Heroinkonsumierenden im Bahnhofsviertel. „Ich habe mich von den Erwachsenen total allein gelassen gefühlt“, sagt Hugo. Wie klebriges Harz tropft aus seiner Stimme die Verbitterung.

Die Schmuggeltricks zeigen Hugo, dass sein Konsum eskaliert

Im Sommer 2015 fliegt Hugo in den Urlaub. Er hat vorgesorgt, damit er auch im Ausland konsumieren kann. In seinem Portemonnaie steckt im Kartenfach eine braune Platte zerkleinertes Haschisch. Das Harz aus den Blütenständen der Cannabispflanze lässt sich pressen und leichter verstecken als die getrockneten Blätter und Blüten in den Plastikbeutelchen. Im Security-Check des Luxemburger Flughafens packt Hugo sein Gepäck auf das Trägerband und geht durch die Kontrolle. Seine Drogen fallen niemandem auf.

© Jaromir Chalabala via Shutterstock

„In solchen Momenten habe ich gemerkt, dass ich Gras brauche und dass das ein Problem ist“, sagt Hugo heute über seine Tricks. Doch er sieht auch an seinen Ausgaben, dass er die Kontrolle über seinen Konsum verloren hat. Hugo gibt im Monat Hunderte von Euro für Cannabis aus. Wenn er keinen Stoff zu Hause hat, fühlt er sich angespannt und gestresst. Das merkt er schon mit 18 Jahren, direkt am Anfang seines Konsums. „2,5 Gramm in der Woche haben mir nicht gereicht, ich wollte mehr“, sagt Hugo. „Damals habe ich meinen Willen noch unterdrückt.“ Am Ende verraucht er 80 Gramm Cannabis im Monat.

„Die Schulpsychologin sagte, es sei OK, wenn ich jeden Abend vor dem Schlafen kiffe“

Hugo versucht in seinen elf Konsumjahren mehrere Male, sich Hilfe zu holen. Das erste Mal kurz nachdem er angefangen hat zu kiffen. Er will in eine andere Schule, doch die Zeit in seinem deutschen Internat macht den Wechsel unmöglich. Die Enttäuschung darüber hört man Hugo noch Jahre später an. „Ich wusste damals schon, dass ich abdriften und nur kiffen würde“, sagt er. Hugo findet danach tatsächlich eine andere Schule in Luxemburg, er wechselt später sogar noch mehrmals, bis er schließlich seinen Abschluss macht. Sein Konsum bessert sich dadurch nicht.

In den neuen Schulen besucht Hugo jeweils die psychologischen Dienste, zudem geht er für eine 80-Euro-Sitzung zu einer externen Psychologin. Über die erste Sitzung geht es allerdings nie hinaus. Rückblickend sagt Hugo, die Fachkräfte hätten seinen Konsum damals nicht ernst genommen: „Die Schulpsychologin sagte, es sei OK, wenn ich jeden Abend vor dem Schlafen kiffe“, erzählt er. „Sie würde schließlich auch jeden Abend ein Glas Wein trinken.“

Bei den Recherchen für diesen Text haben Personen aus dem Umfeld der Polizei und der großen Investmentbanken ihren Konsum offenbart.

Doch Hugo hat auch andere psychische Probleme. Seit er 16 ist, hat er wiederkehrende Suizidgedanken. Als eine ihm nahestehende Person Jahre später Selbstmord begeht, reaktiviert das Hugos innere Krise. Er erzählt dem Schulpsychologen, dass er darüber nachdenkt, sich umzubringen. So erzählt es Hugo. „Der Psychologe hat gesagt, es gebe absolut keinen Grund dazu, ich solle an so etwas nicht denken“, sagt er. Hugo verlässt die Sitzung enttäuscht und wutentbrannt.

Die Suizidgedanken seien bis heute da, sagt Hugo – wenn auch nicht aktiv, sondern eher im Hinterkopf. Hilfe sucht er sich nach den Erlebnissen allerdings keine mehr. „Es kostet mehr Kraft, Hilfe anzufragen und keine zu bekommen, als es von Anfang an selber zu versuchen“, sagt er.

Konsumierende mit psychischen Problemen finden wenig Hilfe

Bei vielen Substanzabhängigen oder Suchtkranken spielen psychische Probleme eine wichtige Rolle in ihrem Konsum. Das sagt auch Jonathan Uselding aus der Suchtberatung. „Psychische Begleiterkrankungen spielen in der Sucht eine große Rolle, aber in Luxemburg ist es für konsumierende Personen sehr schwer, diese behandeln zu lassen“, so der Sozialarbeiter.

Wer sich in der Notfallstation im Krankenhaus mit einer depressiven Krise melde und dabei seinen Drogenkonsum angebe, werde eher in die Abteilung für Suchtkranke orientiert. Das konkrete psychische Leiden wird dabei oft nicht behandelt. „Dabei sind die Substanzen für viele Konsumierende eine Selbsttherapie, die sie erst wegen der psychischen Probleme angefangen haben“, sagt Uselding. Auch Hugo fängt mit dem Kiffen an, nachdem er Ritalin abgesetzt hat – ein leistungssteigerndes Medikament für Kinder und Jugendliche mit ADHS.

Doch auch die geringe Größe Luxemburgs macht die Hilfesuche für viele Betroffene schwierig. Niemand will sich bei seinem psychischen Problem erwischen lassen – vor allem dann nicht, wenn die betroffene Person eine hohe gesellschaftliche Position innehat. Bei den Recherchen für diesen Text haben Personen aus dem Umfeld der Polizei und der großen Investmentbanken ihren Konsum offenbart. Öffentlich darüber sprechen wollte niemand. Uselding erzählt, dass einige Klient*innen nicht im Wartebereich der Suchtberatung sitzen wollen, um nicht gesehen zu werden.

Die Dekadenz in Luxemburg zieht Menschen aus dem Ausland an

Hugo weiß aus eigener Erfahrung, wie viele Drogen in Luxemburg im Umlauf sind. Aus der ganzen Großregion reisten Menschen zum Feiern nach Luxemburg: „Wo es viel Geld gibt, gibt es auch Drogen“, so Hugo. „Das ist in Luxemburg ein viel größeres Thema, als viele annehmen würden.“

Kurzzeitig taucht auch Hugo selbst in diese Welt ein. Mit 23 konsumiert er in Clubs und auf privaten Raves zwei Jahre lang auch andere Drogen als Cannabis: Speed, Kokain, Ketamin, Pilze, LSD. In einer Nacht habe er mal 15 Lines Speed und Kokain gezogen, dazu MDMA genommen, Cannabis geraucht, Alkohol getrunken und am Morgen sogar noch LSD konsumiert, behauptet Hugo. Nach diesem Erlebnis nimmt er keine harten Drogen mehr. „Ich kannte zu dem Zeitpunkt kein Maß mehr“, sagt er. „Aber im Alltag habe ich sowas nie genommen.“

Hugo steht seinem Konsum illusionslos gegenüber. Er versucht nicht, einen Schuldigen zu finden oder sein Bedürfnis nach Cannabis zu rechtfertigen. Eines Tages, so sagt er, müsse er durch den Entgiftungsprozess gehen. „Bisher hatte ich noch nicht den 100-prozentigen Willen“, gibt Hugo zu. Ganz aufgeben will er das Kiffen außerdem nicht. Nur an den Wochenenden hin und wieder ein Joint, das wäre nach Hugos Vorstellung sein eigenes Idealmaß.

Für Jonathan Uselding eine realistische Einschätzung: „Viele Klienten geben in der Suchtberatung an, dass sie zum Beispiel nur noch hin und wieder bei einem Festival konsumieren möchten“, sagt er. Für manche sei das ein gutes Modell. Andere merkten nach einer Zeit, dass sie den Konsum doch komplett stoppen müssen.

Hugo will nicht mehr in die luxemburgische Politik zurück. Er sieht seine Zukunft auf einem anderen Kontinent: Anfang 2024 will er nach Kanada ziehen und dort im sozialwissenschaftlichen Bereich arbeiten. Er könne sich gut vorstellen, nie nach Luxemburg zurückzukehren, sagt Hugo. Nur bis es soweit ist, will er dem Urteil fremder Menschen über sich und seinen Konsum noch entgehen.

Kapitel 2

Nicht weitab vom Schuss

In der städtischen Drogenszene sind die Wege kurz. Das ist gut für niedrigschwellige Hilfsangebote und Beratungen. Doch es gibt große Schwachstellen.

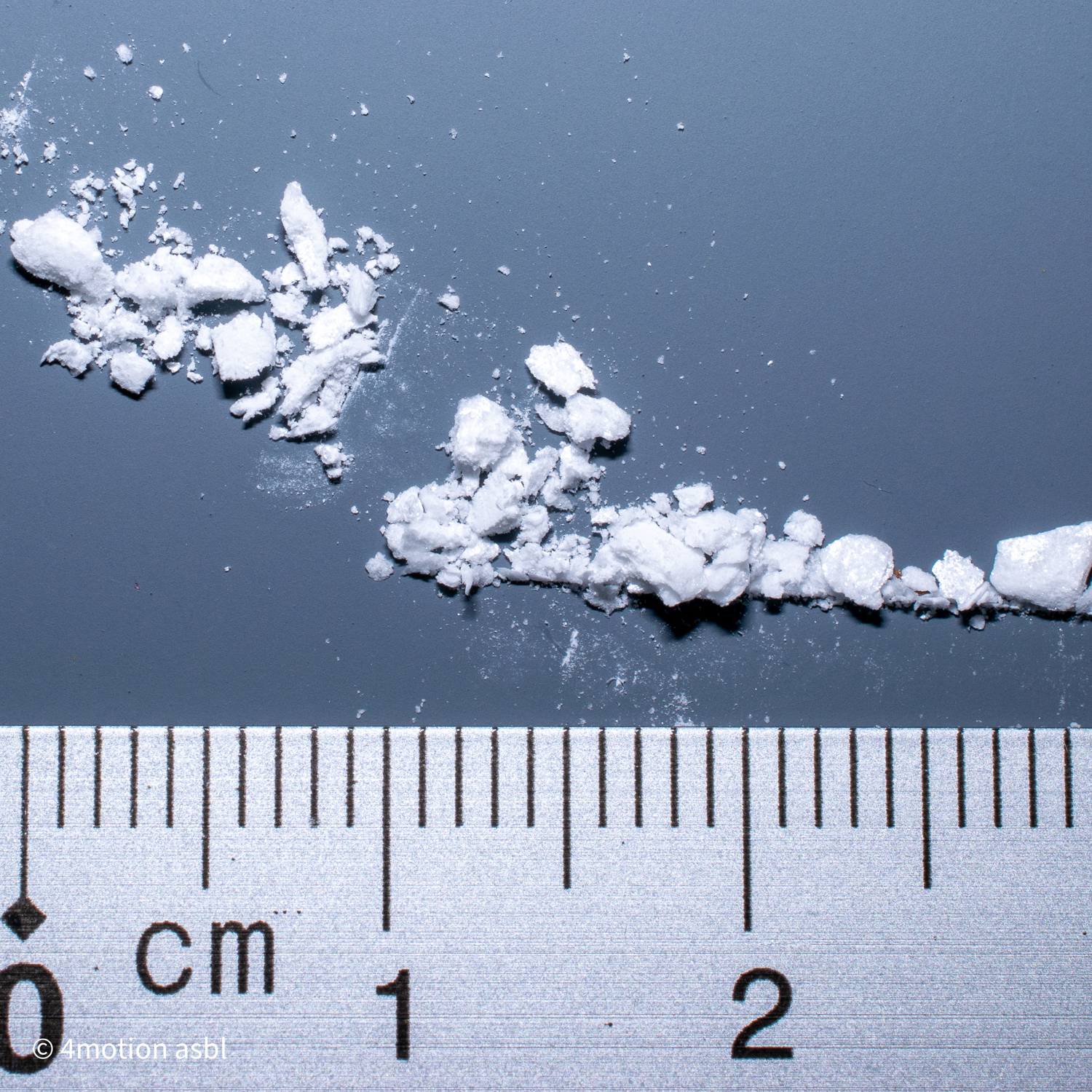

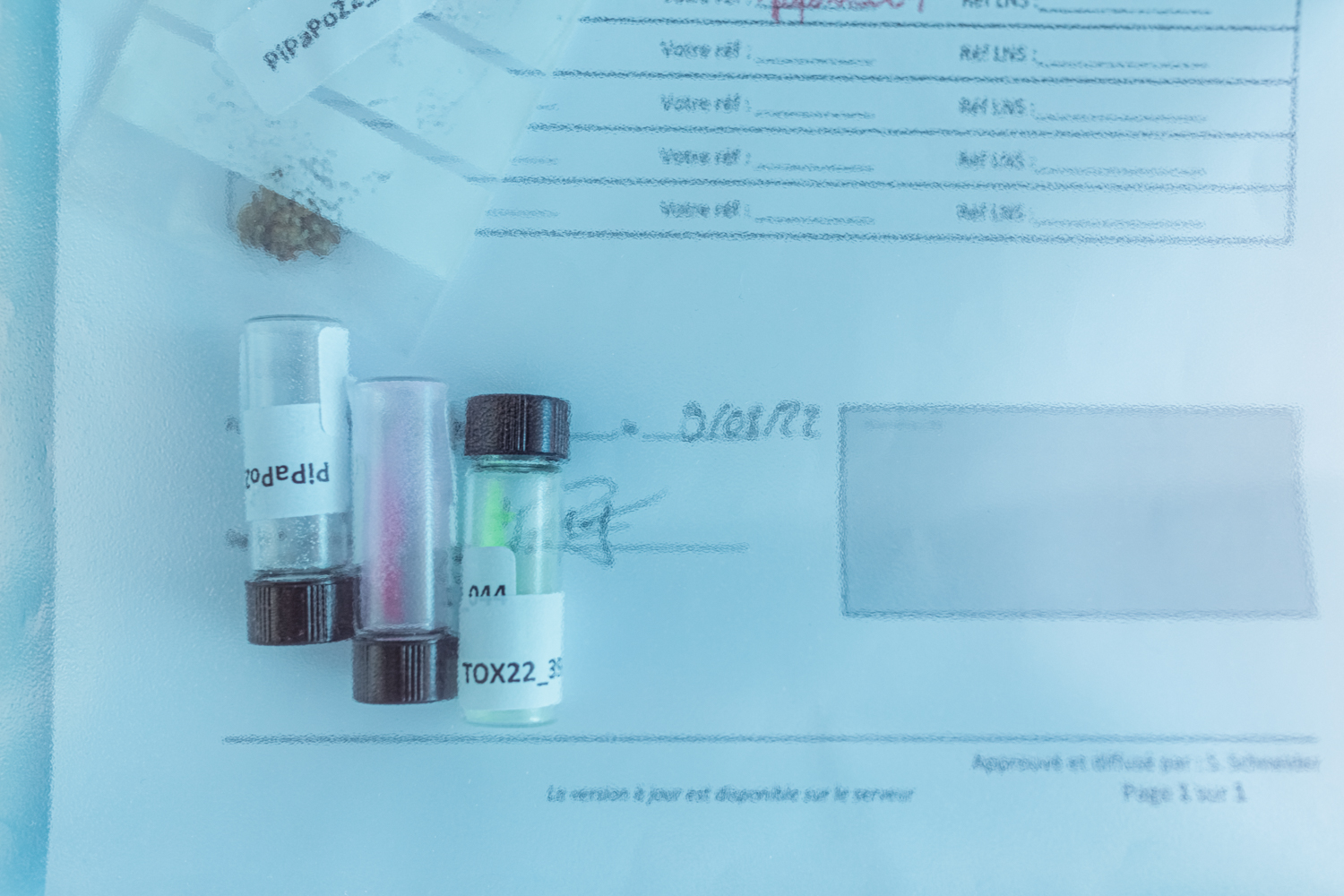

Das Büro des Pipapo liegt im Luxemburger Bahnhofsviertel direkt neben der Polizeistation. Vielleicht nicht ganz optimal, dafür dass dort jeden Dienstag Menschen mit Drogen in der Tasche ein- und ausgehen. Denn das Pipapo ist ein Projekt der Organisation 4motion und Luxemburgs Drug-Checking-Angebot für Freizeitkonsumierende. Sie können ihre Drogen dort abliefern und eine Probe davon im Staatslabor auf ihre Zusammensetzung und unerwünschte Substanzen checken lassen. Etwa zwei Tage später können sie das Ergebnis mit einem Code online einsehen. Umsonst und anonym.

„Wir haben eine Konvention des Gesundheitsministeriums, in der steht, dass wir uns um den Freizeitkonsum kümmern dürfen“, sagt Carlos Paulos, der Direktor von 4motion. Das Dokument ist die Basis dafür, dass Menschen ihre Drogen in die Büroräume der Organisation bringen dürfen, ohne sich vor einer Strafe fürchten zu müssen. „Erstmals werden Konsumierende vor dem Gesetz nicht als Toxikomane behandelt“, sagt Paulos.

Paulos ist ausgebildeter Psychologe und Neurowissenschaftler und hat selbst jahrelange Erfahrungen in der Partykultur. Seit etwa zehn Jahren besucht der Service des Pipapo Festivals und berät dort Konsumierende, seit Juni 2020 können sie ihre Drogen im Projektbüro abgeben. Jeden Dienstag, in der Sprechstunde „Pipapoter“. Dort können die Besucher*innen auch Fragen zu Partys, Sex, Alkohol und illegalen Drogen stellen.

Beim Drug-Checking gehe es nicht darum, Konsumierenden zu sagen, wie gut ihr Stoff ballert. Das stellt Paulos direkt klar. „Wir bereiten den Gebrauch vor“, sagt er. „,Wenn du konsumieren willst, informiere dich.‘“ Die Leute sollen wissen, was in ihren Drogen ist. Nur so können sie sich schützen, die Dosierung anpassen oder eine Pille nicht nehmen, wenn sie verunreinigt ist.

„Wenn du konsumieren willst, informiere dich“

Das Pipapo ist aus zwei Gründen wichtig: Zum einen ist es das erste Projekt in Luxemburg, das sich an Freizeit-Konsumierende richtet. Sie nehmen eher unregelmäßig und vor allem im Party-Kontext Drogen. Und sie sind jung. „Auf den Festivals ist unsere Klientel Anfang 20“, sagt Paulos. „Die Leute in der Beratung sind um die 27 Jahre alt und eher Männer.“

Bisher haben die Regierungen die Freizeitkonsumierenden bei ihrer Drogenpolitik oft vergessen, die herkömmlichen Präventionsangebote erreichen sie zumeist nicht. Dabei können sich Freizeitkonsumierende mit einem gefährlichen Konsum genauso Schaden zufügen wie andere auch.

© Philippe Reuter / forum

Strukturen wie das Pipapo sind aber auch ein Beweis dafür, wie Luxemburg seine Drogenpolitik neu ausrichtet. Nachdem sich vergangene Regierungen jahrzehntelang auf repressive Maßnahmen konzentriert hatten, setzt die Gambia-Koalition auf Sicherheit und bessere Hilfsstrukturen. Das ist nicht ganz uneigennützig: Neue Daten wie jene aus dem Drug-Checking helfen auch der Regierung dabei, den Drogenmarkt besser zu verstehen und ihre Strategien anzupassen.

Beim Drug-Checking geht es nicht darum, Konsumierenden zu sagen, wie gut ihr Stoff ballert.

Die neue Devise lautet: Prävention und Unterstützung statt Bestrafung. Doch ausgerechnet in der Suchtbekämpfung hat Luxemburg ein großes Problem.

Die Budgets zur Drogenbekämpfung stiegen in 20 Jahren enorm

Die Geschichte der luxemburgischen Drogenpolitik beginnt im Februar 1973, als die damalige Regierung und Großherzog Jean das nationale Betäubungsmittelgesetz erlassen. Das Gesetz fokussiert sich auf den Kampf gegen Substanzhandel und Drogensucht und definiert Strafen für jene, die sich dem widersetzen. Wie jedes Gesetz erlebt es zahlreiche Überarbeitungen, etwa für die Legalisierung von medizinischem Cannabis im Jahr 2018.

Mit der Zeit orientiert sich Luxemburg drogenpolitisch neu und wählt einen progressiveren Weg als bisher. Damit entwickeln sich Strukturen, die Konsumierende bei der sicheren Einnahme von Drogen unterstützen sollen – selbst, wenn der Besitz und Verkauf weiterhin illegal sind. Neben dem Pipapo oder dem neuen Drogenkonsumraum in Esch gehören zu dieser Strategie auch Projekte wie der präventive Cannabis-Koffer 2.0 für Schulklassen oder die Suchtberatungs-App des 1995 gegründeten Centre national de prévention des addictions (CNAPA).

Wie ernst es der luxemburgischen Regierung mit der Verbesserung ihrer Drogenpolitik ist, erkennt man auch daran, wie viel Geld sie für die Strukturen bereitstellt: Während das Budget des Gesundheitsministeriums für Programme zur Bekämpfung der Drogennachfrage im Jahr 2000 noch bei rund zwei Millionen Euro lag, stieg es bis 2020 auf mehr als 20,2 Millionen Euro.

Diese Zahlen stellt das Gesundheitsministerium im Drogenbericht von 2021 zur Verfügung. Allein von 2019 auf 2020 stieg das Budget um fast ein Viertel. Davon profitierte auch das Pipapo finanziell. „Wir stehen in Luxemburg nicht so schlecht da“, sagt Paulos.

In den Therapieangeboten kennt man sich – und das ist nicht gut

Der Regierung scheint mittlerweile klar zu sein: Zwischen strengen Gesetzen und dem Wunsch nach einer drogenfreien Gesellschaft steht eine Realität, in der Menschen nun einmal kiffen, Lines ziehen und Pillen schmeißen. Doch längst nicht alle von ihnen erhalten in Luxemburg auch wirklich professionelle Unterstützung, wenn sie dabei die Kontrolle verlieren.

Der nationale Drogenaktionsplan für die Periode von 2020 bis 2024 visiert mit rund 80 konkreten Maßnahmen unter anderem die strukturellen Bereiche an, die zum Teil dringend einen weiteren Ausbau benötigen: medizinische und therapeutische Behandlung für junge Menschen und Kokainkonsumierende, unterschiedliche Beratungs- und Therapieangebote auch außerhalb der Hauptstadt, wirksamere Prävention, bessere Rehabilitationsmaßnahmen und Wohnprojekte.

© Philippe Reuter / forum

„Es wäre gut, ein breiteres Angebot an Therapien zu haben“, sagt Jonathan Uselding von der Suchtberatung des Quai 57. Weil Luxemburg so klein sei und erwachsene Drogenabhängige ausschließlich in Manternach stationär psychotherapeutisch behandelt werden, gelinge der komplette Ausstieg aus der Szene oft nicht, so der Sozialarbeiter. „Man ist mit den Leuten in der Therapie, die einem die Drogen verkauft haben oder mit denen man sie zusammen konsumiert hat.“

Das kleine Umfeld schreckt viele Patient*innen ab: „Ein Anwalt mit einem Kokainproblem würde vielleicht nicht nach Manternach gehen“, sagt Uselding. Doch das ist nicht das einzige Problem: Viele Berufstätige könnten sich die aktuell zwölfmonatige Therapie zeitlich nicht leisten und auf der Arbeit so lange abwesend sein, so der Sozialarbeiter. Bis vor kurzem habe das Therapieangebot in Manternach zudem ausschließlich auf Luxemburgisch stattgefunden.

Doch selbst wenn Suchtkranke sich für die Therapie in Manternach entscheiden, sind die Chancen auf stationäre Hilfe gering: Es gibt im Zentrum nur 25 Plätze für das ganze Land. Zwar bieten auch vier Luxemburger Kliniken Therapieprogramme an, diese sind aber auf körperliche Entgiftung ausgerichtet. Jugendliche erhalten seit 2007 außerdem im Therapiezentrum in Putscheid Hilfe. Allerdings haben auch dort nur zwölf Personen Platz.

Ganz auf sich gestellt sind Suchtkranke in Luxemburg nicht: Im Jahr 2020 bekamen in den Krankenhäusern und in Manternach insgesamt 228 Personen stationäre Hilfe, heißt es im aktuellen Drogenbericht. Dazu kommen Therapie-Programme im Gefängnis und die ambulanten Hilfsangebote. Doch die Wartezeiten sind lang: „Wer Geld hat, besucht eine Privatklinik“, resümiert Uselding.

Und wer kein Geld hat? Der kann immer noch ambulante Therapie in Anspruch nehmen – oder ins Ausland gehen: Luxemburg schicke viele Patient*innen für staatlich anerkannte Suchttherapien nach Portugal, Italien oder Deutschland, sagt Uselding. Die Krankenkasse finanziere die Behandlung. Allerdings sei diese Option nicht für alle Suchtkranken ideal: „Es hängt von der Person ab, ob eine Auslandstherapie für sie besser ist oder nicht“, erklärt der Sozialarbeiter. „Manche kommen in ihr altes Umfeld zurück und haben dieselben Probleme wie zuvor.“

Außerhalb der Hauptstadt erreichen die Angebote nur wenige Konsumierende

Auch die Regionalisierung der Beratungs- und Hilfsangebote will die Regierung laut Strategieplan angehen: Ein Großteil der Beratungsstellen ist in der Hauptstadt und im Bahnhofsviertel zentralisiert. Wer für seinen Drogenkonsum Hilfe benötigt, muss teilweise einen weiten Weg auf sich nehmen – oder kriegt gar nicht erst mit, welche Arten von Hilfe existieren.

Seit Kurzem haben Konsumierende aber auch außerhalb der Stadt Zugriff auf Angebote: Erst 2019 eröffnete neben dem Abrigado in Luxemburg-Stadt ein Drogenkonsumraum in Esch. Das Suchtberatungszentrum des Quai 57 fährt seit 2017 auf Anfrage auch Termine im Rest des Landes an. Zudem gibt es mehrere Angebote zur Reintegration ehemals Suchtkranker, die etwa ein betreutes Wohnen anbieten – zum Beispiel das post-therapeutische Zentrum der Stëmm vun der Strooss in Schoenfels. Einzig der Norden des Landes bleibt unterversorgt.

Den einen zu wenig, den anderen zu viel

Während auf der einen Seite fehlende Angebote in der Kritik stehen, macht man sich an anderer Stelle Sorgen um die neue drogenpolitische Ausrichtung des Landes. In der Opposition befürchtet man negative Effekte auf die Kriminalität und die Gesellschaft, besonders, was den möglicherweise erhöhten Cannabis-Konsum von Jugendlichen angeht.

Für den CSV-Politiker Claude Wiseler sind viele der politischen Ideen – vor allem im Zusammenhang mit einer möglichen Legalisierung – nicht ausreichend durchdacht. „Diese Konsequenzen nimmt man in Kauf und die Lösungen, die bislang kamen, stellen mich nicht zufrieden“, erklärte er 2021 im Parlament. Auch auf EU-Ebene unterstützen nicht alle den liberalen Drogenkurs.

Während auf der einen Seite fehlende Angebote in der Kritik stehen, macht man sich an anderer Stelle Sorgen um die neue drogenpolitische Ausrichtung des Landes.

Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) hat etwaige Bedenken am Beispiel des Drug-Checkings analysiert. Während Befürwortende ein solches Angebot als Schadensbregrenzungsmaßnahme ansehen, sorgen sich Kritiker*innen, Drogentests würden zum Konsum ermutigen. Vor allem dann, wenn der Labortest die Probe als „rein“ deklariert.

Wie die EMCDDA erklärt, belegen Studien aus Ländern mit entsprechenden Angeboten das Gegenteil: „Der Drogenkonsum hat sich nach der Einführung der Services nicht erhöht“, heißt es. Zudem hätten Nicht-Konsumierende dadurch auch nicht angefangen, Drogen zu nehmen. Ganz klar zeichnete sich in anderen Datenerhebungen aber der Nutzen ab: So haben je nach Studie zwischen 25 und 100 Prozent der Konsumierenden ihre Drogen entsorgt, nachdem sie aus dem Drug-Checking mit dem Resultat zu unerwünschten und möglicherweise gefährlichen Nebensubstanzen zurückgekommen waren.

„Wenn wir eine Packung Kondome auf den Tisch legen, haben ja auch nicht alle Sex“

Das Pipapo geht offen damit um, dass es bei seinem Service ums Feiern geht. Auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht das Projekt Informationen über den Inhalt von Ecstasy- oder MDMA-Pillen, macht aber auch Werbung für Partys und Veranstaltungen. Die Pipapo-Teams verteilen dort neben Infoflyern und bunten Kärtchen mit Erklärungen für jede Substanz auch Röhrchen, mit denen Konsumierende ihre Drogen ziehen können.

© PiPaPo

© PiPaPo

© PiPaPo

© Philippe Reuter / forum

Für Paulos fällt das alles unter Gefahrenprävention und Sicherheit beim Konsum: „Wenn wir eine Packung Kondome auf den Tisch legen, haben ja auch nicht alle Sex“, sagt er. Das Pipapo stehe für eine bewusste Feier- und Konsumkultur, sagt Paulos. „Jeder soll selber entscheiden, was er macht“, erklärt er. „Solange er dabei das gesellschaftliche Zusammenleben respektiert, soll das OK sein.“

Und wenn dabei doch mal jemand die Kontrolle über seinen Konsum verliert und Hilfe braucht? Für jene Fälle bietet das Pipapo längerfristige Beratungen mit seinen Pädagog*innen an – oder verbindet die Betroffenen mit einer der professionellen Suchtberatungen aus dem Viertel.

Das ist der Vorteil der zentralisierten Strukturen: Die Angebote sind untereinander gut vernetzt, die Leitenden kennen sich und kommen zu Konferenzen und Workshops zusammen. In der Luxemburger Drogenszene sind die Wege kurz. Und das sieht man nun mal nirgendwo besser als im Bahnhofsviertel der Hauptstadt, wo Konsumierende vom Dealer über die Suchtberatung bis hin zum Drug-Checking alles zu Fuß erreichen.

„Luxemburg hat ambulante Beratungen lange nichts“ oder die stationäre Therapie für Drogenabhängige – dazwischen kommt“

Die Psychologin Ute Heinz arbeitet seit 25 Jahren mit Suchtkranken in Luxemburg. Im Interview erklärt sie, welche Hilfsstrukturen fehlen und warum französisch- sprachige Abhängige jahrelang nur im Ausland Hilfe fanden.

© Philippe Reuter / forum

forum_story: Frau Heinz, Sie haben erst kürzlich Ihren Posten in der Direktion des Therapiezentrums in Manternach aufgegeben. Was machen Sie jetzt?

Ute Heinz: Als Koordinatorin des Bereichs Suchtmedizin der Rehaklinik des CHNP mache ich Konzeptarbeit, beteilige mich an der Einstellung von Personal und arbeite eng mit den einzelnen Abteilungen und mit den Trägern zusammen. Die Addiktologie umfasst das stationäre Therapiezentrum in Useldingen, ein ambulantes Alkoholberatungszentrum in der Hauptstadt, die Alternativ Berodungsstell für Drogenabhängige und die Orangerie 2 für Langzeit-Konsumenten von Alkohol. Aktuell konzipiere ich eine Tagesklinik für Drogenabhängige in Luxemburg; wir haben den Projektvorschlag gerade beim Gesundheitsministerium eingereicht. Als Koordinatorin sollte man idealerweise neutral sein und nicht unbedingt operationell eine Abteilung leiten.

Können Sie schon etwas über das neue Projekt verraten?

Es gibt in Luxemburg entweder ambulante Beratungen oder die stationäre Therapie für Drogenabhängige, aber dazwischen kommt lange nichts. Diese Lücke wollen wir füllen. Drogenabhängige sollen eine medizinische und psychologische Langzeitbehandlung bekommen. Genauso wie man es bei anderen Erkrankungen auch machen würde. Die Tagesklinik würde auch sozial integrierten Abhängigen helfen, wenn sie einen Job oder eine Wohnung haben und Unterstützung brauchen. Man könnte dadurch auch solchen Menschen ein Therapieangebot machen, die aus familiären oder beruflichen Gründen nicht monatelang in eine stationäre Therapie im In- oder Ausland gehen können. Oder Patienten, die schon eine stationäre Therapie beendet haben und Rückfälle vermeiden wollen.

Luxemburg hat viele Beratungsstellen, viele Suchtkranke fragen aber nach einem tagesstrukturierenden Ort, an dem sie tagsüber Zeit verbringen oder ein Therapieprogramm verfolgen können, etwa mit Gesprächsgruppen oder Rückfall-Prävention. Diese Einrichtung wollen wir erschaffen.

Luxemburg war drogentherapeutisch bisher nicht sehr gut aufgestellt. Die einzige stationäre Drogentherapie gibt es in Manternach, mit 25 Plätzen.

Das stimmt. Manternach ist bisher der einzige Ort für eine stationäre, also längere Therapie. Das Zentrum existiert seit etwa 40 Jahren, wir haben mittlerweile sogar rund 40 betreute Wohnungen zur Nachsorge der Patienten. Der Rest sind ambulante Dienste oder Auslandstherapien, da gibt es verschiedene Projekte. Man muss dazu aber sagen: Es gibt dem aktuellen Drogenbericht zufolge etwa 2.100 Hochrisiko-Konsumenten in Luxemburg. Von denen wollen nicht alle in Therapie gehen.

Sie haben das Zentrum geleitet und kennen die Nachfrage aus erster Hand. Reicht das Angebot für ein ganzes Land?

Ich sehe ja nur die Leute, die speziell nach Manternach kommen wollen. Ich bin nicht der Meinung, dass wir 300 Therapieplätze für die toxikomane Bevölkerung in Luxemburg brauchen. Es würde wahrscheinlich nicht schaden, mehr Therapieplätze zu haben, aber ich denke, dass wir da eher das teilstationäre Angebot ausbauen und alternative Programme schaffen müssen. Die Therapie in Manternach dauerte mit einem Jahr oder mehr bisher sehr lange, viele Leute wollen gar nicht so lange weg.

Seit Februar 2021 ändern wir das Konzept, die Therapie soll nun zwischen vier und acht Monaten dauern. Aktuell steht man aber drei bis vier Monate lang auf der Warteliste. Auch das zieht Leute ins Ausland: Bei einem großen Angebot von Kliniken mit Kuren findet man dort schneller einen Platz. Die Krankenkasse zahlt dafür.

Was kostet eine Therapie?

Ein Tag kostet zwischen etwa 470 und 500 Euro, in jeder Therapieeinrichtung und Klinik. Wie viel am Ende zusammenkommt, hängt von der Dauer ab. Im Ausland ist es günstiger.

Wieso schickt Luxemburg Suchtkranke eher ins Ausland, als hier Strukturen aufzubauen?

Ich weiß nicht, ob es eine aktive Entscheidung war; das hat sich mit der Zeit aus vielen Gründen so entwickelt. Auch in anderen Bereichen der Medizin fahren Menschen für eine Behandlung ins Ausland, weil Strukturen fehlen. Hinzu kommt, dass sich viele Patienten schämen: Sie gehen lieber ins Ausland, wo sie niemand kennt und sie anonym bleiben können. Manternach hat sich früher auch eher an den Besuchern des Abrigado orientiert, an marginalisierten Personen. Es war ein Konzept einer therapeutischen Gemeinschaft für Schwerstabhängige. Das ist für einen kokainabhängigen Bänker natürlich nicht attraktiv. Der will vielleicht nicht zu zweit oder zu dritt in einem Zimmer schlafen und im Garten arbeiten.

Stimmt es, dass man in Manternach bis vor Kurzem nur Therapien auf Luxemburgisch und Deutsch angeboten hat?

Ja. Traditionell war es so, dass das Personal dort germanophon war und so auch nur Patienten dort aufgenommen werden konnten, die Deutsch beherrschten. Alle Anderssprachigen konnten also von vornherein nicht nach Manternach. Als ich vor fünf Jahren dort angefangen habe, haben wir das geändert. Die einzige nationale Struktur in Luxemburg in diesem Bereich muss mehrsprachig sein. Jetzt gibt es dreisprachiges Personal und sogar Einzeltherapien auf Portugiesisch.

Wie kommt es, dass Luxemburg als finanziell stark entwickeltes Land eine ganze Bevölkerungsgruppe über Jahrzehnte vergisst?

Ich denke nicht, dass Luxemburg Drogenabhängige vergessen hat, es gibt schließlich eine große Auswahl an Angeboten und Strukturen. Gerade in den letzten Jahren hat sich besonders in der Schadensminimierung, der „Harm Reduction“, viel getan. Ich sehe es eher so, dass man sich lange auf das stationäre und das niedrigschwellige Angebot konzentriert und dabei leider den klinisch-therapeutischen Bereich vergessen hat. Die Psychiatrie ist ohnehin stigmatisierter als andere Bereiche, und die Sucht nimmt dabei nochmal eine spezielle Rolle ein.

© Philippe Reuter / forum

Wie sehen die klinischen und therapeutischen Behandlungen für Drogenabhängige aktuell aus?

Der klinische Entzug ist eine körperliche Entgiftung. Manche Leute wollen nur körperlich entziehen, aber eine Entgiftung allein ist eigentlich nicht nachhaltig, da sollte schon noch eine psychotherapeutische Intervention erfolgen. Eine Suchterkrankung ist komplex: Bei einer akuten psychischen Erkrankung können Patienten in die allgemeine Psychiatrie, aber da gibt es keine spezifische Drogentherapie. Umgekehrt sind nicht alle Drogentherapien auf Komorbidität spezialisiert, also auf die Begleiterscheinung von Sucht und anderen psychischen Erkrankungen. Das ist das Problem: Die allgemeine Psychiatrie will keine Suchtpatienten, die Suchttherapie kümmert sich nicht wirklich um Begleiterkrankungen. Und: Nicht jeder Suchtkranke braucht eine stationäre Therapie.

Eine langfristige Psychotherapie wäre also effektiver als ein einmaliger stationärer Aufenthalt?

Ich denke schon. Statistisch gesehen werden 70 Prozent aller stationär behandelten Patienten irgendwann rückfällig. Viele definitive Rückfälle ließen sich vermeiden, wenn man sofort auf Probleme eingehen und ein therapeutisches Auffrischungsprogramm geben könnte. In Manternach erleben wir in der Nachsorge auch Rückfälle, aber viel seltener als bei Patienten, die nach der Therapie komplett auf sich allein gestellt sind. Um die Prognose nach einer stationären Therapie zu verbessern, beziehungsweise um zeitnah auf Rückfälle reagieren zu können, ist eine Tagesklinik für Drogenabhängige, so wie wir sie derzeit planen, in meinen Augen unerlässlich.

Eine gute Therapie bringt den Menschen meiner Meinung nach nicht bei, dass sie am Ende nie wieder rückfällig werden. Sie gibt ihnen stattdessen Werkzeuge, damit aus dem Rückfall kein Absturz wird. Die Patienten beobachten schwierige Situationen, schätzen sich selbst ein und holen sich Hilfe. Wenn der Rückfall nach der Therapie wie ein großes Versagen behandelt wird, schämen sich die Betroffenen und wollen sich nicht offenbaren.

Sie arbeiten seit 1993 in diesem Bereich. Wie hat sich die Klientel seither verändert?

Damals gab es vor allem das, was viele heute noch unter „Toxikomane“ im Kopf abgespeichert haben: Heroinkonsumenten, meist nicht älter als 40 Jahre. Abhängige sind damals oft jung gestorben, weil sie überdosiert haben oder HIV und andere Infektionskrankheiten hatten. Heute passiert das kaum noch, dank Maßnahmen wie dem Spritzentausch, Präventionsarbeit oder Substitutionsprogrammen mit Methadon. Die Population der Konsumenten wird also älter, im Centre thérapeutique in Manternach haben wir mittlerweile Patienten zwischen 55 und 60 Jahren. Dadurch entstand eine neue Gruppe mit eigenen Bedürfnissen, denn ältere Drogenkranke kann man nicht mit einer klassischen Gruppe im Altersheim vergleichen. Sie haben andere Hintergründe und körperliche Probleme. Gleichzeitig verdienen sie ebenfalls ein Altern in Würde.

Die Jugend- an Drogenhëllef plant Projekte für ältere Toxikomane, es soll Altersheime für Abhängige geben.

Spiegeln aktuelle Projektpläne diese Veränderungen wider?

Die Jugend- an Drogenhëllef plant Projekte für ältere Toxikomane, es soll Altersheime für Abhängige geben. Das Abrigado plant eine Einrichtung ausschließlich für Frauen. Die Zita-Klinik ist Trägerin einer Einrichtung für Langzeit-Alkoholgeschädigte in Consdorf. Dazu plant der Dienst Impuls eine Struktur für junge Cannabisabhängige. Das sind sehr wichtige Strukturen.

Wo sehen Sie in der nationalen Drogenstrategie gegenwärtig noch Missstände?

Ein großes Thema ist die Wohnungsnot. Die Einrichtungen sind blockiert, weil die Patienten keine Wohnung finden und nicht wegkommen. Im Therapiezentrum für Alkoholkranke in Useldingen stehen elf ehemalige Patienten auf der Warteliste für ein Wohnprojekt. Ihre Therapie ist zwar beendet, aber sie können die Einrichtung nicht verlassen, weil Wohnmöglichkeiten fehlen. Dadurch werden auch die Therapieplätze nicht frei, und es gibt einen Rückstau.

Auf dem regulären Wohnungsmarkt haben arbeitslose Patienten kaum Chancen, um etwas anzumieten. Und selbst wenn sie eine Arbeit haben, ist das oft auf dem zweiten Arbeitsmarkt oder mit Sozialhilfe. Das bedeutet, dass sie eine Adresse in Luxemburg haben müssen und nicht hinter die Grenze ziehen können, wo die Mieten günstiger sind. Wenn die Leute, die ohnehin nicht viel Einkommen haben, die teuersten Mieten zahlen müssen, ist das fatal. Wir können so viele Therapieplätze anbieten, wie wir wollen: Wenn wir die Patienten anschließend auf die Straße setzen, landen sie wieder in dem einzigen Milieu, das sie kennen. Und dann ist niemandem geholfen.

Abrigado heißt geschützt

Einst gab Mike Sabrina ihr erstes Heroin, heute sind sie dreifache Eltern und Stammgäste im Garer Konsumraum. Im Abrigado findet das Paar Zuflucht und eine Ersatzfamilie. Doch nicht nur das macht den Ort so wichtig.

© Philippe Reuter / forum

Der Tag im Abrigado beginnt um 6.30 Uhr mit Heroinersatz. Die Besucher*innen des Nachtasyls können sich die Substitution im Aufenthaltsraum des zweistöckigen grauen Containerbaus im Luxemburger Bahnhofsviertel abholen. Entlang der Wände stehen IKEA-Bücherregale und eine Mikrowelle, am Fenster klebt eine Schneemann-Figur aus einem Disneyfilm und grinst über die kahlen Tische hinweg. Allein der abgestandene Zigarettenrauch und ein Tablett auf einem der Tische verraten, dass der Dekor nicht zu einem Pausenraum einer Schule, sondern zu einem Drogenhilfezentrum gehört. Auf dem Tablett stehen Pappbecher in der Größe von Espressotassen, gefüllt mit Methadontabletten.

„Wenn ich den Tag mit Methadon beginne, fühle ich mich nicht so krank“, sagt Mike. Er ist 32 Jahre alt, obdachlos, heroin-, kokain- und medikamentenabhängig. Mikes Körper ist von 13 Jahren Konsum gezeichnet: Seine Schultern hängen schlaff nach vorne, die unfrisierten schwarzbraunen Haare und den Bart durchziehen weiße und graue Strähnen. Betritt jemand den Raum, verfolgen Mikes Augen dessen Bewegungen wachsam. „Ohne die Entzugsschmerzen am Morgen kann ich mich besser auf mein Leben konzentrieren“, sagt er und reibt sich die Unterarme. Kurz nach diesem Satz sticht sich Mike im Drogenkonsumraum eine Spritze in die Venen.

Es ist jetzt kurz nach 16 Uhr. Knapp zehn Stunden nach dem Methadon.

Seit 2005 existiert der Drogenkonsumraum des Abrigado an der Brücke zum Bahnhofsviertel, damals noch unter anderem Namen und in einem anderen Containerbau neben dem aktuellen. Die neuen Container sollen die Stadt Luxemburg laut einem Medienbericht rund zwei Millionen Euro gekostet haben. 2012 feierte das ehemalige „Tox-In“ als „Abrigado“ Neueröffnung. Doch obwohl der Umzug mittlerweile zehn Jahre her ist, sind die tristen Kästen mit der zertrampelten Wiese davor für die meisten Luxemburger*innen noch immer nur die „Fixerstuff“.

Das Abrigado startete einst als Streetwork-Projekt

Claudia Allar mag diesen Namen nicht. „Der Konsumraum ist nur ein Teil unseres Angebots“, sagt die Diplom-Pädagogin und Leiterin des Abrigado, „aber die meisten kennen nur das“. Vor Allar auf dem Büroschreibtisch liegen bunte Dienstpläne, auf dem Fußboden neben ihr seufzt ihr Hund. Sie trägt eine königsblaue Abrigado-Fleecejacke, die Farbe der Mitarbeiter-Shirts und der Bürotüren, hinter ihrer Brille schimmert metallisch hellblauer Lidschatten. Allar sei die einzige Person, der dieser Look stehe, sagt später ein Kollege.

Vor mehr als 20 Jahren begann das heutige Drogenzentrum des Comité national de défense sociale (CNDS) seine Arbeit mit Streetwork als direkte Überlebenshilfe für Obdachlose und Drogenabhängige im Bahnhofsviertel. Erst später kamen eine Notschlafstelle, ein Kontaktcafé und der Konsumraum dazu. Heute beherbergt das Abrigado auch eine eigene medizinische Praxis, einen psychologischen Dienst und eine Sozialassistenz für die Klient*innen, wie Allar sie nennt.

„Man kann schon sagen, dass es ein Erfolgsprojekt ist“, sagt Allar. „Wir haben es geschafft, die Leute zu erreichen und sie nehmen die Hilfe an.“ Wie hilft man schwer Suchtkranken, wenn man sie laufend beim Drogenkonsum unterstützt?

Um das zu verstehen, muss man sich genauer mit den Besucher*innen in der unteren Etage des Gebäudes auseinandersetzen. Rund 150 bis 170 Menschen kommen jeden Tag ins Abrigado, nutzen das Kontaktcafé, die Konsumräume oder eins der 42 Betten im Nachtasyl. „Da ist manchmal nicht viel Zeit für Einzelfallarbeit“, erklärt Allar. Und dennoch: „Hinter jeder Wunde steckt eine Geschichte.“

Mike hat seiner Partnerin Sabrina ihren ersten Schuss gesetzt

Mike und seine 29-jährige Lebenspartnerin Sabrina erzählen ihre Geschichte in einem Nebenzimmer des Kontaktcafés. Sie kommen gerade zurück aus dem Konsumraum. Das Kokain, das Sabrina in einem weißen Papier eingewickelt hatte, läuft jetzt durch ihre Blutbahn. Mike und Sabrina heißen eigentlich anders, wollen ihren echten Namen in diesem Artikel aber nicht teilen. Sie stammen aus dem Gebiet der Stadt Luxemburg, kennen sich aus Kindertagen, kommen beide aus schwierigen Familienverhältnissen. Seit acht Jahren sind sie ein Paar.

Sabrina schaukelt nervös auf dem Stuhl hin und her, vor und zurück. Ihr Blick fixiert die mit Wunden übersäten Hände, knibbelt Haut ab, drückt konzentriert an einer offenen Stelle herum. Mike nimmt Heroin, seit er 19 ist, zwischendurch ist er auch mal drei Jahre lang clean. Schon als Jugendlicher konsumiert und verkauft er lange Zeit Cannabis. Sabrina kommt erst durch Mike zu den Drogen. Mit 22 drängt sie ihn dazu, ihr einen Schuss zu setzen, aus Neugierde. So erzählt sie es heute.

Die blondierten Haare hängen Sabrina ins Gesicht, über das Augenbrauenpiercing, die großen Augen, die hervorstehenden Wangenknochen. Mit ihrer hoch gewachsenen dünnen Figur, den Schlaghosen, dem schwarzen Mantel und dem Spitzentop erinnert sie an die Models der Neunziger Jahre. Heroin chic. Nur, dass Sabrinas Look keinem Modedesigner, sondern der Tragik einer schweren Suchterkrankung entsprungen ist.

„Sabrina hat einen Tick, wenn sie drauf ist“, sagt Mike und rückt ihr den Stuhl zurecht. Bis auf den Tick ist das Verhalten der beiden nicht ungewöhnlich: Sie reden viel, beschreiben Situationen, machen Witze darüber, dass sie nach einem längeren Aufenthalt in Deutschland einen Akzent hatten. Immer wieder beugt sich Mike zu Sabrina hin und fragt, ob sie sich noch immer gut fühlt.

„Wenn die Beamten nicht eingegriffen hätten, hätte er mich an dem Abend erwürgt“

Doch er ist nicht immer so fürsorglich. „Als Mike noch Bromazepam genommen hat, war er auf Entzug oft aggressiv“, sagt Sabrina. Bromazepam ist ein Beruhigungsmittel aus der Gruppe der Benzodiazepine, Mike will es auf Rezept und von anderen Besuchenden erhalten haben. Mehrmals schlägt Mike seine Freundin zusammen, einmal nimmt die Polizei ihn sogar fest und bringt ihn in die Psychiatrie.

„Wenn die Beamten nicht eingegriffen hätten, hätte er mich an dem Abend erwürgt“, sagt Sabrina. Sie entschuldigt die Gewalt damit, dass Mike sich oft nicht einmal an die Taten erinnert. Aber sie gibt auch zu: „Ich komme nicht von ihm los.“

Sabrina schaukelt nervös auf dem Stuhl hin und her. Ihr Blick fixiert die mit Wunden übersäten Hände.

Ohne das Abrigado würden Mike und Sabrina jetzt wahrscheinlich in einer abgelegenen Ecke des Bahnhofsviertels hocken. Auch ohne Gewalt kann das für die beiden Lebensgefahr bedeuten: Sie berichten von epileptischen Anfällen durch den Mischkonsum von Heroin, Kokain und den Benzodiazepinen. Kokain ist am gefährlichsten, wenn Konsumierende es intravenös spritzen. „Einmal lief Mike auf einem Parkplatz Schaum aus dem Mund“, sagt Sabrina. „Doch als ich eine Frau bat, einen Krankenwagen zu rufen, stieg sie ins Auto und fuhr weg.“

Obwohl die Zahl der Drogentoten in Luxemburg seit Jahren sinkt, sterben immer noch jedes Jahr mehrere Personen an ihrem Konsum. Während es 2000 noch 26 Drogentote gab, waren es 2020 immer noch sechs. Die meisten von ihnen hatten Heroin, Methadon oder Kokain konsumiert, oft auch im Mischkonsum mit anderen Drogen und Medikamenten.

Die Mitarbeitenden helfen den Konsumierenden sogar, eine Vene zu finden

Die Überwachung und die medizinische Soforthilfe im Abrigado sollen solche Überdosierungen verhindern. Im Jahr 2020 zählte das Zentrum 22 medizinische Notfälle im Zusammenhang mit dem Konsum, in zehn der Fälle verloren die Konsumierenden aufgrund einer Überdosis das Bewusstsein.

Das Zentrum verfolgt in seiner Arbeit einen Ansatz der Schadensminimierung, er hat seinen Ursprung in der US-amerikanischen Suchttherapie. Dort heißt er „Harm Reduction“: Konsumierende lernen, wie sie sich beim Drogengebrauch schützen, wenn sie nicht abstinent werden wollen oder können. Die Schadensminimierung arbeitet mit niedrigschwelliger Präventiv- und Informationsarbeit. Einem Ansatz, den viele Regierungen mittlerweile für einen progressiveren Ansatz in ihrer Drogenpolitik und öffentlichen Gesundheit nutzen. Auch Luxemburg.

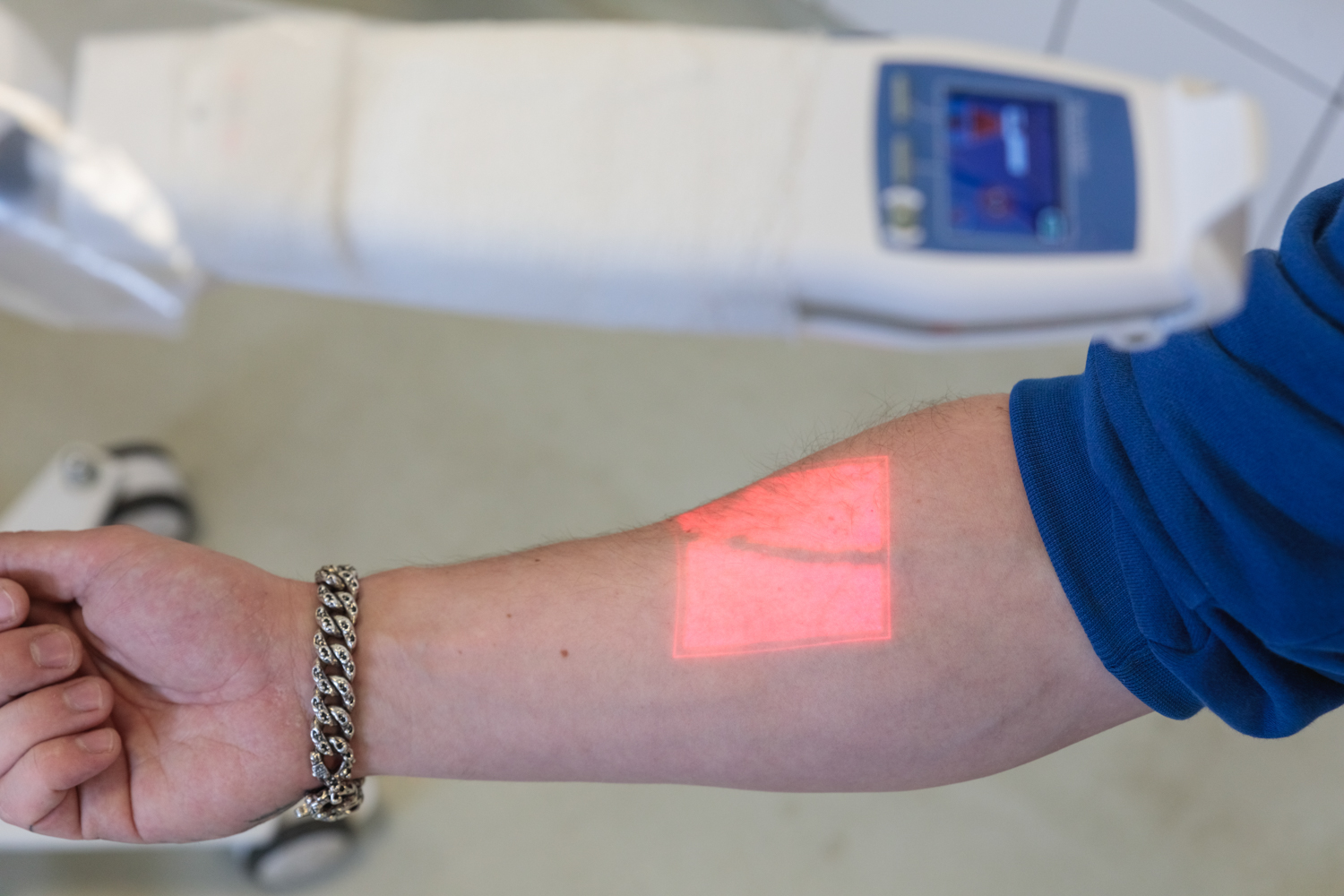

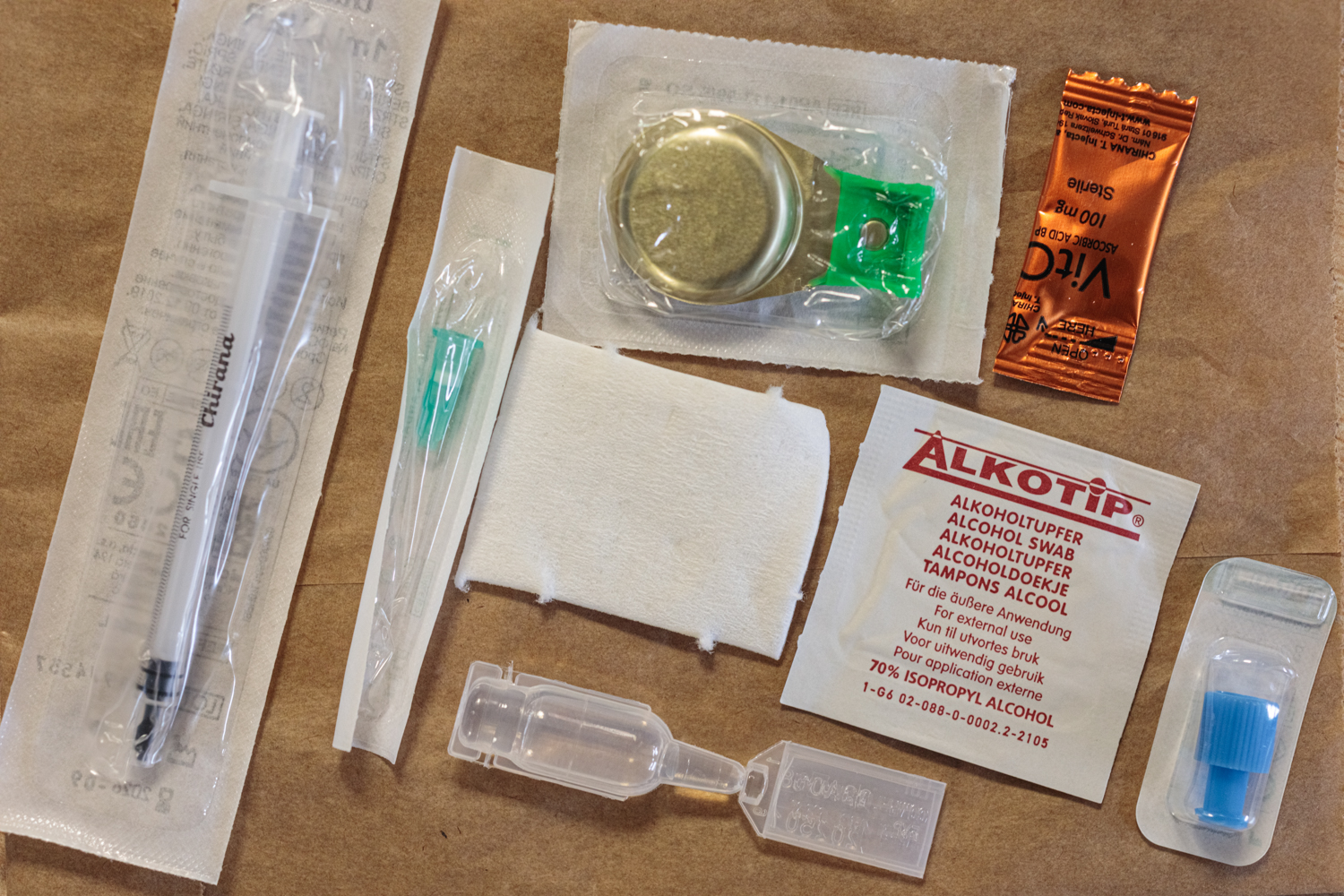

Die Besucher*innen erhalten im Abrigado Informationen zum sicheren Konsum und Produkte wie Alkoholtupfer, Venensalben, Röhrchen für den Schnupfkonsum oder Metalllöffel zum Aufkochen. Sie können alte Spritzen gegen neue eintauschen oder Crack-Pfeifen für je 2,50 Euro kaufen, sie können ihre Drogen anonym abgeben und im Labor auf ihre Zusammensetzung testen lassen. Und falls die Klient*innen vom intravenösen Konsum ganz zerstochene Gliedmaßen haben, helfen die Mitarbeitenden ihnen mit einem speziellen Scanner, eine unbeschädigte Vene zu finden. Einzig die Drogen muss jeder selber mitbringen. Der Handel ist im Zentrum verboten.

Große Teile von Mikes und Sabrinas Beziehung spielen sich in und um das Abrigado ab, doch eine Zukunft sehen die beiden außerhalb der Szene. Wie die meisten hier. Bald wollen sie den Absprung versuchen und die drei Söhne aus dem Kinderdorf in Mersch holen, sagen sie. Mit dem ersten Jungen wird Sabrina schwanger, als sie 17 ist, er stammt aus einer früheren Beziehung. Der dritte ist 14 Monate alt geworden. Sabrina trägt ihre Namen auf dem Unterarm tätowiert und ihre Fotos im Geldbeutel.

Rückfälle sind bei Suchtkranken nicht ungewöhnlich

Glaubt man Sabrina und Mike, waren die beiden schon mehrmals kurzzeitig clean. Dann brachte das Leben Probleme: Perspektivlosigkeit, Arbeitslosigkeit, Krankheit, zerrüttete Familien, Beziehungsprobleme, Eifersucht und Unsicherheit. Für viele Suchterkrankte ist die einfachste Lösung für solche Probleme die Flucht in den Rausch.

„Tagsüber habe ich als Mutter funktioniert“, sagt Sabrina. „Abends habe ich Alkohol getrunken, um meinen Schmerz zu vergessen.“ Als die Behörden auch den dritten Sohn an sich nehmen, greifen Mike und Sabrina wieder zur Spritze. „Ab da war alles egal.“ Aktuell stehen die beiden auf einer Warteliste für eine Suchttherapie und warten auf einen Termin in der Suchtberatung vom Quai 57.

© Philippe Reuter / forum

Rückfälle seien nicht ungewöhnlich, sagt Claudia Allar: „Wir arbeiten akzeptanzorientiert.“ Man müsse die Betroffenen wieder aufbauen, erklärt sie: „Wir geben den Klienten nichts vor, sondern schauen, was sie wollen und wie man es angehen kann.“ Oft kämen die Menschen mit Problemen ins Zentrum, die sehr unterschiedlich seien und doch alle mit der Sucht zusammenhängen. Auch deshalb ist es so wichtig, dass das Abrigado schnell und ohne bürokratische Hürden unterstützt.

„Medizinisch, sozial – überall ist etwas im Argen“, sagt Allar. „Dann schließt man Wunden, bis die Person in die Entgiftung kann.“

Seit Kurzem verteilt das Abrigado Methadon an die Abhängigen

Eine der wichtigsten Etappen auf dem Weg zur Entgiftung ist das Substitutionsprogramm. Entsprechende Angebote bietet die Jugend- und Drogenhilfe in Luxemburg seit 1989 an. Kurz vor der Corona-Pandemie begann auch das Abrigado, Drogenersatzmittel an Opiatabhängige auszugeben. Seit Januar 2022 können sich die Übernachtungsgäste des Nachtasyls ihre Ration sogar schon frühmorgens abholen. Die Drogenersatztherapie mit Methadon oder Buprenorphin gilt besonders für Opioidabhängige als medizinisch und sozial stabilisierend, die Substitution senkt nachweislich die Mortalitätsrate bei Abhängigen.

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt EU-Mitgliedsstaaten, ein entsprechendes Programm für Opioid-Abhängige auf die Beine zu stellen. Wer Methadon aus legaler Quelle bekommt, so die Theorie, muss sich keine Drogen auf dem Schwarzmarkt besorgen, sich nicht prostituieren oder beschaffungskriminell werden. Am Ende soll das vollsynthetische Opioid die Drogen komplett ersetzen.

„Wenn es nur einen einzigen Weg gibt, fallen zu viele durchs Raster“

In der Realität sieht es oft anders aus: Durch das niedrigschwellige Angebot des Abrigado konsumieren viele Substituierte entgegen medizinischer Ratschläge nebenbei weiterhin unterschiedliche Drogen. Methadon ist in Luxemburg auch illegal erhältlich – wenn auch nicht klar ist, ob es aus dem Suchtzentrum selbst kommt oder von anderswo. Das Abrigado ist kein Raum ohne Regeln: Wer sich nicht daran hält, fliegt im schlimmsten Fall raus. Doch man scheint im Zentrum erkannt zu haben: Unflexible Strukturen sind in der Therapie von Schwerstabhängigen oft realitätsfern und kontraproduktiv.

© Philippe Reuter / forum

„Wenn es nur einen einzigen Weg gibt, fallen zu viele durchs Raster“, sagt Ingo Könen, als er einen unter Entzugserscheinungen stehenden englischsprachigen Klienten ohne Krankenkasse zum Arzt schickt. Könen ist Krankenpfleger und leitet den medizinischen Dienst des Abrigado. „Wir übernehmen die Behandlungskosten, weil der Klient nicht versichert ist“, erklärt er. Der Patient soll so an ein Rezept für die Substitution kommen und gesund werden.

In den nächsten vier Wochen muss sich der Mann alle 14 Tage im Abrigado präsentieren und zeigen, dass er sich wie angekündigt um eine Arbeit und eine Krankenversicherung bemüht hat. Tut er das nicht, gibt das CNDS für seine beiden Arztbesuche rund 120 Euro umsonst aus. Das Risiko ist Teil der akzeptanzorientierten Arbeit. „Die Leute brauchen Optionen“, so Könen.

© Philippe Reuter / forum

Seit 2007 versorgt Könen Suchtkranke im Abrigado. Sein Arbeitsbereich: ein schmales Zimmer, an dessen Wänden sich Schränke voller Utensilien, eine Behandlungsliege und ein Computer aneinanderreihen und in dem kaum mehr als vier Personen Platz haben. Zusammen mit Kolleg*innen verteilt Könen hier nicht nur die Pillen für die Substitution, sondern führt HIV- und Schwangerschaftstests durch, verbindet Wunden oder desinfiziert Fußpilz, der sich in den feuchten Schuhen besonders leicht ausbreitet. Zwei Mal, so Könen, hätten sich bereits Maden durch die Wunden von Patienten gefressen.

„Ohne den Mut der Regierung gäbe es das heutige Substitutionsprogramm nicht“

Wie eine Made durch eine Wunde frisst sich auch die Abhängigkeit durch alle Lebensbereiche der Suchtkranken. Wo sie überall praktische Hilfe benötigen und wo das Unterstützungsnetzwerk Löcher hat, fällt oft erst im direkten Kontakt mit den Betroffenen auf. Auch deshalb ist es wichtig, dass die Regierung bei politischen Entscheidungen auf die Erfahrungen der Expert*innen aus der Suchthilfe zurückgreift. So entsteht ein hierarchisiertes Vertrauen: Damit das Abrigado der Klientel Vertrauen geben kann, muss die Politik erst dem Abrigado und dem CNDS als Träger vertrauen.

Glaubt man Raoul Schaaf, können die politischen Entscheidungen schnell getroffen werden – sofern die Bereitschaft dazu besteht. Schaaf ist der Direktor des CNDS und arbeitet seit 30 Jahren im sozialen Bereich. Das Abrigado sei in einer Zeit entstanden, in der viele Suchtkranke in Luxemburg durch Überdosierungen unter teilweise unwürdigsten Umständen gestorben seien, erklärt er: „Der damalige Gesundheitsminister Mars Di Bartolomeo war davon überzeugt, dass kein Mensch wegen seiner Abhängigkeit auf der Straße sterben soll und unterstützte den Ansatz der akzeptanzorientierten Drogensozialarbeit.“

Im Schnelldurchlauf habe die Regierung das Zentrum eröffnet und die Gesetze so angepasst, dass der Konsum in dem Gebäude legalisiert wurde. „Das war Pionierarbeit“, sagt Schaaf über den ehemaligen LSAP-Gesundheitsminister. Auch mit der neuen Regierung und dem Drogenbeauftragten Alain Origer unterhalten das CNDS und das Abrigado gute Beziehungen. „Ohne den Mut der Regierung gäbe es das heutige Substitutionsprogramm nicht“, so Schaaf.

Das Abrigado ist einzigartig – und doch gibt es in Luxemburg gravierende Mängel

Mit einer derart progressiven und umfassenden Drogenhilfe wie im Abrigado ist Luxemburg in Europa fast einzigartig. Allein die Mängel entsprechen jenen Problemen, die auch den Rest der Gesellschaft betreffen: Wer zu einer Minderheit gehört und besondere Bedürfnisse hat, ist in der Gruppe oft unsichtbar. Das betrifft vor allem Frauen, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen oder ohne Papiere.

Der Zugang zum Nachtasyl im Abrigado ist nicht barrierefrei, Frauen mit Gewalterfahrungen schlafen dort teilweise Tür an Tür mit den Tätern. Das CNDS will einen Teil seiner Arbeit deshalb künftig dezentralisieren: Substituierte von der Szene wegschaffen, eine Unterkunft allein für suchtkranke Frauen eröffnen, mehr auf Sozialarbeit setzen, Menschen gesellschaftlich stabiler machen.

Das schafft man nicht, indem man Suchtkranke aus dem Stadtgebiet verbannt, wie manche Stimmen immer noch fordern. „Drogensozialarbeit muss dort stattfinden, wo die Klienten sind“, sagt Schaaf. „Wenn wir das Abrigado außerhalb der Szene irgendwo auf eine Wiese stellen, erreicht das Hilfsangebot die Klienten nicht mehr.“ Hinzu kommen die systemischen Hürden: In ganz Luxemburg fehlt es an Therapieplätzen, der Zugang zum Arbeitsmarkt ist begrenzt, der Wohnungsmarkt für finanziell Benachteiligte teilweise undurchdringbar. Und ein erheblicher Teil der Gesellschaft will mit Drogenabhängigen nichts zu tun haben.

Wie eine Made durch eine Wunde frisst sich auch die Abhängigkeit durch alle Lebensbereiche der Suchtkranken.

Im Abrigado steht den meisten Menschen die Anstrengung ihres Lebensstils buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Eine Suchterkrankung strapaziert die gesundheitliche und finanzielle Situation. Besonders schmerzhaft wird sie für viele der Besuchenden hier aber erst, wenn sie mit geliebten Menschen und dem Rest der Gesellschaft brechen. Die vielleicht wichtigste Arbeit des Abrigado ist, dass es seinen Besucher*innen einen Ort bietet, an dem sie in Würde behandelt werden. Niemand will ein sozial ausgeschlossener „Junkie“ sein. Niemand will im Dreck leben. Allein: Die jahrelange Sucht bringt auch Resignation.

Im Kontaktcafé winkt eine Besucherin ein Interview mit einer verächtlichen Handbewegung ab. „Ich will nicht als Abschaum der Gesellschaft dargestellt werden“, sagt sie. Nur eine Sache wolle sie klarstellen: „In jedem Bereich der Gesellschaft gibt es gute und schlechte Menschen. Wir sind nicht schlechter als andere.“ An einem Tisch knapp einen Meter neben ihr begrüßen sich zwei befreundete Frauen mit einer überschwänglichen Umarmung und schwesterlichen Komplimenten über ihr Aussehen. Fast so, als wollten sie zeigen, dass es hinter den Zäunen des grauen Containers nicht nur tragische Lebensgeschichten, sondern auch Liebe, Freundschaft und Solidarität gibt.

Interview mit der Leiterin des „Abrigado“, Diplompädagogin Claudia Allar

Kapitel 3

Ich sehe was, was du nicht siehst

Das Luxemburger Bahnhofsviertel ist Zentrum eines langen Streits: Die einen beschweren sich über ein Drogenproblem, die anderen spielen es herunter. Was stimmt?

In Großbuchstaben zieht sich die Botschaft der Anwohnenden über ein weißes Banner, die Namen der Adressierten rot eingefärbt: „Madame Polfer, Monsieur Bausch, entfernen Sie die Drogen und die Prostitution aus der Rue de Strasbourg und dem Bahnhofsviertel“. Das Plakat ist Teil eines Protestes, den Bürger*innen aus dem Luxemburger Bahnhofsviertel im Oktober 2019 organisierten.

Auch Victor Weitzel ist an jenem Tag bei der Kundgebung. Der Publizist wohnt seit fast 40 Jahren im Bahnhofsviertel. Damit kennt Weitzel die Szene wahrscheinlich besser als viele Polizist*innen, die hier regelmäßig durch die Straßen patrouillieren.

Besonders die Gegenden um die Straßburger Straße und das Sucht-beratungszentrum des Abrigado gelten für manche Luxemburger*innen als No-Go-Zonen.

Weitzel sagt, er habe bereits erlebt, dass Dealer ihre Drogen in seinen Blumenkästen im Erdgeschoss versteckt hätten. In einem Haus im Viertel habe er über Jahrzehnte lang gesehen, wie mehrere Generationen einer eingewanderten Großfamilie den Drogen verfallen seien. Viele der Bewohner*innen seien jung an ihrer Sucht verstorben, sagt Weitzel, manche von ihnen habe er von klein auf aufwachsen sehen.

„Es ist tragisch“, sagt Weitzel über die Schicksale der Betroffenen. „An einem solchen Fall sieht man auch, wie Luxemburg es über Jahrzehnte nicht geschafft hat, die Familie aufzufangen.“ Weitzel hat eine differenzierte Sicht auf die Problematik und die sozialen Einflüsse, die Drogensucht und -kriminalität manchmal begünstigen. Und doch setzt er sich dafür ein, dass der Staat im Viertel härter durchgreift als bisher.

Drogen betreffen nicht immer nur die, die sie konsumieren oder verkaufen. In vielen Städten haben sich rund um die lokalen Drogenszenen vermeintliche soziale Brennpunkte entwickelt. Luxemburg zog sich solche Nachbarschaften in Ettelbrück und in Esch heran – und in Weitzels Nachbarschaft, im Bahnhofsviertel der Stadt Luxemburg.

Besonders die Gegenden um die Straßburger Straße und das Suchtberatungszentrum des Abrigado gelten für manche Luxemburger*innen als No-Go-Zonen. Viele beschweren sich über mangelnde Sicherheit, aggressive Personen und offenen Drogenkonsum. Ein Blick in die Polizeistatistiken zeigt allerdings niedrige Zahlen im Zusammenhang mit Drogenhandel und, infolgedessen, mit Festnahmen und Verurteilungen. Warum?

2021 nahm die Polizei 168 Personen wegen Drogenvergehen fest

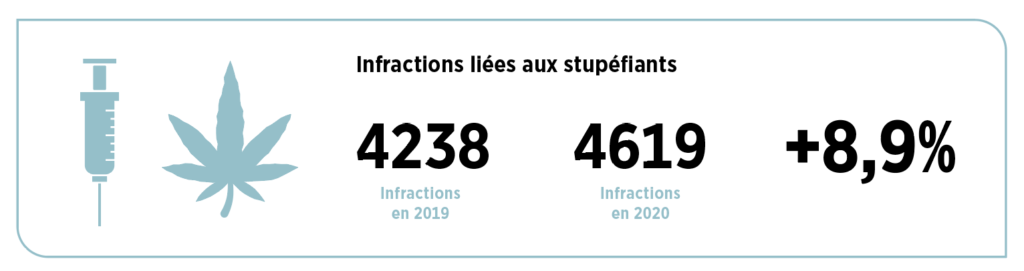

Die Drogenvergehen in Luxemburg lassen sich leicht aufschlüsseln: Dem Tätigkeitsbericht der Polizei zufolge zählten die Beamt*innen im Jahr 2021 im ganzen Land rund 3.800 Delikte im Zusammenhang mit dem Besitz, Konsum oder Handel illegaler Drogen. In den allermeisten Fällen warf die Polizei den Beschuldigten vor, Drogen besessen oder konsumiert zu haben. Nur 230 der Delikte schreibt die Polizei dem Drogenhandel zu – ein winziger Anteil. Oft sind die Vergehen zudem nur marginal. Nicht immer kommt es zu Festnahmen oder Verurteilungen: 2021 nahm die Polizei 168 Personen wegen mutmaßlicher Drogenvergehen fest, in 96 Fällen folgte ein Gerichtsverfahren.

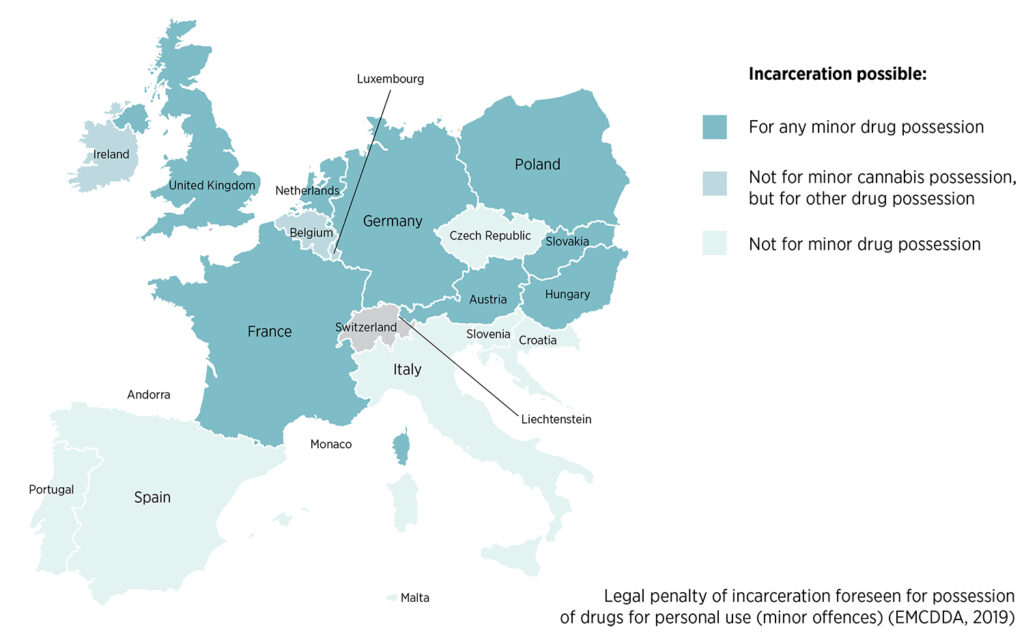

Doch das bedeutet nicht, dass Luxemburg Drogendelikte nicht ernst nimmt: Das luxemburgische Betäubungsmittelgesetz legt für den Drogenhandel ein Strafmaß von einer Geld- bis hin zu einer Haftstrafe von fünf Jahren fest. Hat der Handel zu gesundheitlichen Schäden bei den Konsumierenden oder sogar deren Tod geführt, kann sie sich auf bis zu 20 Jahre Haft ausweiten.

Bedeuten die Zahlen aus dem Polizeibericht also, dass das vermeintliche Drogenproblem gar nicht existiert? So einfach ist es nicht. Denn auch wenn die Zahlen so manche Erzählung dazu als hysterische Konstruktion erscheinen lassen, zirkulieren an manchen Orten mehr Drogen als an anderen.

Tatsächlich stellte die Polizei in einem Aktivitätsbericht über Videoüberwachung eine erhöhte Anzahl an Drogendelikten im Bahnhofsviertel fest: Während auf dem Gesamtgebiet der Stadt Luxemburg seit 2019 rund ein Zehntel aller Delikte Drogenvergehen sind, sind es im Bahnhofsviertel rund ein Fünftel. Allerdings bewegt sich ihre Anzahl seit 2007 mit einer Ausnahme zwischen 2013 und 2017 auf relativ ähnlichem Niveau.

„Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel“

Das legt nahe, dass Drogengeschäfte in manchen Gegenden unvermeidbar sind – oder dass die Polizei sie nicht in den Griff kriegt. Der Sozialarbeiter Jonathan Uselding von der Beratungsstelle Quai 57 erzählt, dass die Behörden dem Geschehen im Viertel kaum hinterherkommen. „Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel“, sagt er. „Sobald die Polizei einen Drogen-Hotspot aufgelöst hat, bewegen sich der Handel und der Konsum in eine andere Ecke.“

© Philippe Reuter / forum

Vor allem in den Zeiten der Corona-Lockdowns habe sich das Drogengeschehen teilweise auf offener Straße abgespielt. Das habe sich mittlerweile wieder gebessert, sagt Uselding. Die Beweglichkeit des Geschäfts bereitet den Behörden aber nach wie vor Probleme. Was sich im Bahnhofsviertel im Kleinen zeigt, lässt sich auch auf den Rest des Landes ausweiten. Denn wer nicht erwischt wird, fließt auch nicht in die Statistik ein.

Der Luxemburger Drogenhandel ist extrem mobil

Der Drogenhandel in Luxemburg ist dynamischer als in anderen Ländern. Das liegt vor allem an der geringen Größe des Großherzogtums und seiner vorteilhaften Lage zwischen Frankreich, Belgien und Deutschland. Luxemburg liegt an der Hauptverkaufsachse von den Niederlanden und Belgien in Richtung Frankreich. Die Verkaufsbedingungen sind für die Dealer*innen ideal.

Wie die Polizei in ihrem Aktivitätsbericht 2020 erklärt, wohnen die meisten der Drogenhandelnden nicht in Luxemburg, sondern in den belgischen und französischen Grenzregionen um Athus und Arlon oder Longwy, Audun-le-Tiche und Mont-Saint-Martin. Durch das Schengener Abkommen können sie mit Leichtigkeit eine Klientel in den drei Ländern bedienen. Oft, so erklärt die Polizei, lagerten die Dealer*innen ihre Ware in Hotels und Wohnungen hinter der Grenze und verwendeten für ihre Geschäfte unterschiedliche Autokennzeichen. „Diese Handelsweise macht die Ermittlungsarbeit viel schwerer“, resümiert die Polizei.

Das dürfte neben der hohen Mobilität auch am bürokratischen Aufwand liegen: So muss die luxemburgische Polizei für die unterschiedlichen Etappen ihrer Arbeit eng mit den französischen und belgischen Kolleg*innen zusammenarbeiten und ist auf den ständigen Informationsaustausch mit den ausländischen Behörden angewiesen.

Afrikanische Banden, rassistische Ressentiments

Im Luxemburger Bahnhofsviertel zeigt das polizeiliche Engagement Wirkung: Victor Weitzel sagt, seit der Demonstration vor fast drei Jahren greife der Staat an manchen Stellen strenger durch. „Die Polizei gibt sich Mühe. Die Beamten auf Patrouille sind sprachlich breit aufgestellt. Ebenso laufen die Ermittlungen verstärkt in grenzüberschreitender Zusammenarbeit“, erklärt Weitzel. „Der Druck der Szene auf die Bürger hat im Viertel abgenommen.“

Vollends zufrieden mit der Situation ist Weitzel allerdings nicht. „Die Dealer besetzen einen Teil des öffentlichen Raumes mit Kriminalität, Prostitution und illegalen Substanzen“, sagt er. Es dürfe nicht sein, dass organisierte Gruppen ganze Kreuzungen und Straßenabschnitte kontrollierten. Es dürfe keine rechtsfreien Räume in einem Rechtsstaat geben, so Weitzel.

Tatsächlich sind die umherfahrenden Straßendealer*innen im Geschäft des Drogenhandels oft nur austauschbare Teile einer größeren Maschinerie. In den meisten Fällen sitzen die Drahtzieher*innen der Polizei zufolge in den Niederlanden. Für den Straßenverkauf rekrutieren sie afrikanische Asylbewerber*innen aus der Großregion: Menschen, die keine Arbeitserlaubnis bekommen, in prekären Situationen leben und somit leichte Ziele sind.

„Das Problem ist, dass viele der Dealer keine Papiere oder Adresse haben und nicht zurückverfolgt werden können“, sagt Weitzel. Er wünscht sich, dass der Staat genau dort ansetzt. „Man muss ja nicht unbedingt repressiver sein“, sagt er. Helfen könnten sowohl strengere Abschiebungen von Kriminellen aus Nicht-EU-Ländern als auch einfachere Aufnahmeverfahren, damit die Menschen legal arbeiten und sich integrieren können.

Luxemburg liegt an der Haupt-verkaufsachse von den Niederlanden und Belgien in Richtung Frankreich. Die Verkaufs-bedingungen sind für die Dealer*innen ideal.