Seit meinem Umzug von Berlin nach Luxemburg im August 2021 ertappe ich mich immer wieder dabei, meine beiden Lebenswelten zu vergleichen. Dieser Ortswechsel war gravierender, als ich es im Vorfeld eingeschätzt hätte. Besonders wegen der unterschiedlichen Blickwinkel auf Geld hat es einige Zeit gedauert, sich hier einzufinden. Einfinden, das heißt für Jugendliche vor allem Freundschaften schließen. Dafür ist die Schule natürlich am einfachsten. Welche Erfahrungen ich bezüglich Reichtum in den Schulen gemacht habe, möchte ich jetzt ausführen.

Alles nur antrainiert?

Die Fragestellung nach dem Einfluss von Reichtum auf soziale Konstrukte ist in erster Linie gesellschaftlich geprägt und wurde schon von einigen Soziologen untersucht. Einer von ihnen ist Pierre Félix Bourdieu, der besonders durch sein Werk Die feinen Unterschiede (1979) bekannt wurde. Darin prägt er den Begriff des „Habitus“.1 Der Habitus – damit meint er bestimmte Denk- und Verhaltensmuster sowie die Vorlieben, die ein Mensch hat. Er ist nicht individuell, sondern wird durch die Gesellschaft beeinflusst. So sehr wir auch an unsere Einzigartigkeit glauben, wird unser Verständnis von Schönheit von unserem Umfeld, unserer Sozialisierung geprägt. So würde Bourdieu sagen, dass Menschen, die Jogginghosen oder ähnlich lässige Kleidung schön finden, aus einem anderen Umfeld kommen als solche, die Anzüge und Blazer ästhetisch finden.2 In seiner Theorie würde man anhand des Habitus erkennen, welcher sozialen Klasse man angehört. Wir alle werden auf eine bestimmte Art und Weise erzogen und übernehmen Verhalten und Ansichten aus unserem Umfeld. Ein ähnliches Umfeld führt demnach also zu einem ähnlichen „Habitus“. Somit sind sie internalisiert, wir sind uns gar nicht bewusst, dass wir diese Muster tagtäglich übernehmen und anwenden. Damit versucht Bourdieu zu erklären, warum die Gesellschaft sich in verschiedene Milieus aufstellt und warum sich soziale Ungleichheiten immer weiter verstärken.3 Besonders häufig wird der sogenannte „Bildungstrichter“ erwähnt. In Deutschland beginnen die Kinder akademischer Eltern mit einer Wahrscheinlichkeit von 79 % ebenfalls ein Studium. Bei Kindern aus nichtakademischen Familien liegt diese Wahrscheinlichkeit bei 27 %, unabhängig von der tatsächlichen Intelligenz. Der Grund für die Aufnahme eines Studiums ist folglich die unterschiedliche Sozialisierung und die gesellschaftlichen Erwartungen. Einem Kind aus einem nicht akademischen Milieu wird ein Studium schlicht weniger zugetraut.4

Von Leuten aus meinem Umfeld bekomme ich mit, wie sie sich ausgeschlossen fühlen, wenn sie nicht die Gucci-Cap, die Jott-Jacke oder den Hermès-Gürtel haben. Nebenbei bemerkt: diese drei Artikel würden zusammen um die 1.350 € kosten.

Besonders die Schule ist ein Ort, an dem man diesen Habitus gut beobachten kann. Speziell an weiterführenden Schulen orientieren sich die Schülerinnen und Schüler zunehmend an Gleichaltrigen. Es gibt die Tendenz zur Gruppenbildung, was auch automatisch zur Abgrenzung von anderen Personen führt. Es gibt viele Vergleiche und Neidgefühle. Jeder sucht Merkmale, die einen mit seinen Freunden verbinden und gleichzeitig von „den Anderen“ unterscheiden. Die Frage ist also, wie sehr der Wohlstand der Schülerinnen und Schüler, als ein mögliches Unterscheidungsmerkmal, Einfluss nimmt auf diese Gruppenbildung. Lässt sich ein bestimmter Habitus, eine bestimmte Vorliebe erkennen?

Gleiche Voraussetzung, unterschiedliches Verhalten?

Ich hatte das Glück, in beiden Städten

– Berlin und Luxemburg – jeweils in den guten Vierteln zur Schule zu gehen. Die Schüler beider Gymnasien kommen aus Milieus, in denen die Kinder finanziell sorglos aufwachsen können. Die deutliche Mehrheit kommt aus akademischen Elternhäusern. Die deutliche Mehrheit der Familien befindet sich gesellschaftlich gesehen in einer guten Position. Die deutliche Mehrheit der Schülerinnen und Schüler macht das Abitur und wird danach ein Studium absolvieren.

Ich kann nicht für eine ganze Stadt sprechen und doch habe ich in den beiden Schulen Unterschiede entdeckt, die erwähnenswert sind. Doch wenn die Milieus relativ gleich sind, warum gibt es dann diese Unterschiede? Drei zentrale Themengebiete lassen sich dafür gut vergleichen: Kleidung, Zukunftsperspektiven und ungeschriebene Regeln.

Die Stereotypen …

In Berlin geht es grundlegend immer um eines: Anders sein, unique sein. Es ist so wichtig, dass es als Identifikationsmerkmal für die Berliner Lebensphilosophie gilt. In der Kleidung spiegelt sich das insofern wider, als dass derjenige besonders anerkannt wird, der die besten Flohmarkt- oder Second Hand-Funde hat. Auch dies kann mittlerweile teuer werden und es ist nicht so, dass teure beziehungsweise Markenklamotten keine Rolle spielen. Der Habitus der Schüler in Berlin, wie beispielsweise die Wahl der Kleidung, ist allerdings immer der Ausdruck dieses Einzigartigkeitsgedankens.

In Luxemburg musste ich feststellen, dass Reichtum eine weitaus größere Rolle spielt. Hier ist Kleidung mehr ein Ausdruck von Wohlstand. Von Leuten aus meinem Umfeld bekomme ich mit, wie sie sich ausgeschlossen fühlen, wenn sie nicht die Gucci-Cap5, die Jott-Jacke6 oder den Hermès-Gürtel7 haben. Nebenbei bemerkt: diese drei Artikel würden zusammen um die 1.350 € kosten. Weitere beliebte Marken sind Nike, Lacoste und Stone Island.

Die gleichen Unterschiede gelten für Zukunftsperspektiven. Allgemein hat die Jugend Sorgen, später nicht genügend Geld für einen angemessenen Lebensunterhalt verdienen zu können. Doch obwohl das auch in Berlin eine Rolle spielt, wird sich eher darüber profiliert, welchen gesellschaftlichen Impakt man sich durch seine Arbeit wünscht. Freiwilligenarbeit ist gut angesehen. Einige reisen nach Südamerika im Rahmen von gesellschaftlichen Projekten, andere machen ein FSJ (freiwilliges soziales Jahr).

In Luxemburg wird anders auf Volontariate geblickt. Der Service national de la jeunesse (SNJ)8 kam in unsere Schule, um seine mögliche Unterstützung vor und während eines Freiwilligendienstes zu präsentieren. Doch die einzige Frage, die im Raum stand, war: Wieso sollte man unbezahlte Arbeit machen? Arbeiten im Allgemeinen ist dabei allerdings schon gut angesehen. Es gibt einige, die neben der Schule ihr „Side-Business“ haben und/oder während des Unterrichts traden (Aktien kaufen und verkaufen). Auch wenn das nicht die Mehrheit betrifft, sind sie das Ideal, was angestrebt wird – ganz nach Andrew Tate, der bei vielen sehr beliebt ist.

So überrascht es nicht, dass an luxemburgischen Schulen die Devise gilt: Über Geld spricht man nicht, man hat es. Dinge kosten Geld und der Preis wird bezahlt. Eine Situation ist mir dabei besonders in Erinnerung geblieben. Bei der Planung der Abschlussfahrt und des Abiballs habe ich mehrmals Kommentare à la „Wer es sich nicht leisten kann, soll nicht kommen.“ gehört. Es ist eine ungeschriebene Regel, dass man einen bestimmten Standard will und dass dafür auch bezahlt wird. Das übt wiederum Druck auf andere aus, die eventuell weniger materielle Mittel zur Verfügung haben beziehungsweise anders sozialisiert sind. Man passt sich dem Habitus nach oben hin an.

Soziale Erwartungen gibt es natürlich überall. In Berlin ist dies allerdings nicht direkt auf materiellen Reichtum bezogen. Stattdessen wird man eher dafür verurteilt, wenn man zu häufig das Flugzeug nutzt oder mit Autos protzt. In Luxemburg ist genau das Gegenteil der Fall: Wer weit weg im Urlaub war, hat etwas zu erzählen und wer ein eigenes Auto hat oder mit einem teuren Auto zur Schule gebracht wird, erfährt Bewunderung.

Der feine Unterschied

Der feine Unterschied zwischen Luxemburg und Berlin ist, dass Luxemburger sich ihres eigenen Reichtums viel weniger bewusst sind. Nach meinem Umzug war ich überrascht über die gute Ausstattung. In den Schulen gibt es kostenlose Schulbücher, vieles ist digitalisiert, die Toiletten und Tische sind sauber und unbeschrieben und es werden in den Naturwissenschaften viele Versuche durchgeführt, die in Berlin wegen fehlender Messgeräte und Materialen nicht möglich sind. Dazu wird man von den luxemburgischen Gemeinden finanziell belohnt, wenn man das Schuljahr bestanden hat – undenkbar in Berlin.

So überrascht es nicht, dass an luxemburgischen Schulen die Devise gilt: Über Geld spricht man nicht, man hat es. Dinge kosten Geld und der Preis wird bezahlt.

Dieser Luxus wird zur Normalität, auch wenn man selbst zuvor andere Erfahrungen gemacht hat. Ich selber merke, wie schnell man sich an diesen neuen Standard gewöhnt. Gerade weil dieser Reichtum häufig nicht bewusst hinterfragt wird, sondern als Normalität vorausgesetzt wird, trägt das zu dem Fokus auf Reichtum in den Schulen bei, den ich zuvor beschrieben habe. Ich sehe diese fehlende Reflektion als den Grund dieser Unterschiede an.

Die Realität vom Habitus

Der Vergleich zeigt: Obwohl sich in den beiden Schulen Kinder aus ähnlichen sozialen Milieus befinden, ist der Einfluss von ihrem Wohlstand unterschiedlich relevant. Sie haben einen unterschiedlichen Habitus. Anhand von Kleidungsstil oder Verhaltensmustern lässt sich nicht mehr klar erkennen, welcher sozialen Schicht die Person angehört. Das beste Beispiel dafür sind Fake-Markenklamotten. Das Bedürfnis, reich zu sein oder zumindest zu wirken, ist so stark, dass auf diese illegalen Geschäfte zurückgegriffen wird. Mittlerweile lassen sich Fake-Produkte schnell und einfach kriegen – und dieses Angebot wird genutzt. Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) hat 2023 eine Studie durchgeführt, bei der insgesamt 25.824 Interviews in allen EU-Staaten durchgeführt wurden.9 Im Schnitt haben 13 % der Personen zugegeben, im letzten Jahr bewusst Fake-Kleidung gekauft zu haben. Im direkten Vergleich von Deutschland zu Luxemburg sieht man, dass Luxemburg mit 19 % im Vergleich zu Deutschland (10 %) fast doppelt so hoch und auch deutlich über dem Durchschnitt liegt. Den größten Anteil der Konsumenten machen dabei 15- bis 24-Jährige aus. In dieser Altersgruppe haben 26 % bewusst Fake-Kleidung gekauft.10 Der Habitus beruht also nicht zwingend auf dem tatsächlichen sozialen Status, sondern wird besonders durch den Habitus des sozialen Umfelds beeinflusst, welchem man sich annähern möchte. Menschen passen sich an, unabhängig vom „Habitus“, wie ihn Bourdieu versteht. Die Grenzen verschwimmen.

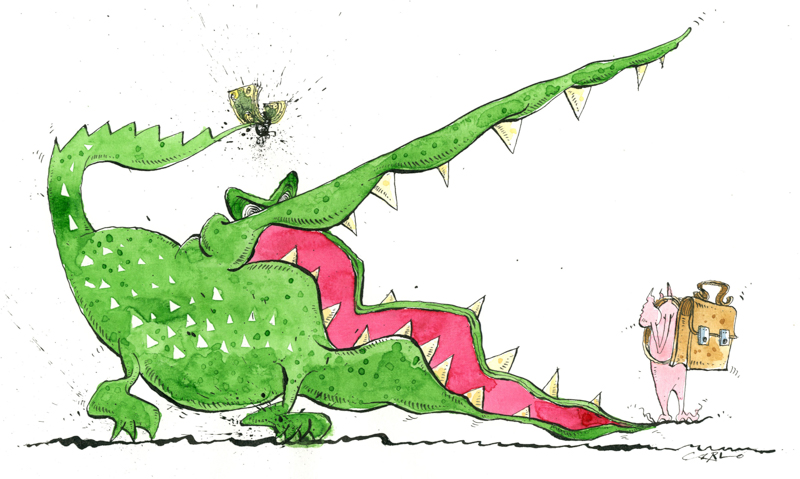

Doch diese augenscheinliche Gleichheit täuscht. Zum einen bleibt der Druck, die richtigen Produkte zu haben und sich auf die richtige Art und Weise zu verhalten. Zum anderen entwickelt sich auch ein weiterer Trend bezüglich der Marken. Zwischen verschiedenen Marken wird immer mehr unterschieden zwischen den teuren Klamotten, die sich „die Armen“ kaufen, und den teuren Klamotten, die sich „die Reichen“ kaufen. Diese Absurdität des sozialen Codes zeigt die Abgrenzung aufgrund von Reichtum erneut. Es gibt ein Ideal, dem man versucht nachzustreben: Dem Ideal, reich zu sein. Gleichzeitig wollen sich die „echten Reichen“ von den „fake Reichen“ abgrenzen. Es scheint, als würde dieses Katz- und Maus-Spiel kein Ende nehmen.

Zoë Nastasi ist Deutsch-Niederländerin und hat gerade ihr Abitur gemacht. Sie freut sich auf ihr anstehendes Interrail, das Studium in den Niederlanden und auf einen Besuch in Norwegen, für den sie bereits die Sprache lernt.

1 https://tinyurl.com/ycxaykx2

2 https://karrierebibel.de/habitus/

3 https://tinyurl.com/bordhabitus

4 https://tinyurl.com/dzhw2018

5 https://tinyurl.com/capgucci

6 https://tinyurl.com/2xcc46u9

7 https://tinyurl.com/yxpbx75u

9 https://tinyurl.com/yc2fpnp6

10 https://tinyurl.com/IPPercep

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!