Alors que certaines des plus grandes stars à Hollywood étaient entrées en résistance après la première élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, sa nouvelle victoire n’a pratiquement pas donné lieu à des réactions dans l’industrie cinématographique dont de nombreux membres avaient pourtant soutenu Kamala Harris lors de sa campagne électorale.

Quelques jours avant de prêter serment lundi dernier en tant que 47e président des États-Unis, Donald Trump a désigné trois « ambassadeurs » à Hollywood: Mel Gibson, Jon Voight et Sylvester Stallone. Trois acteurs qui ont connu leur heure de gloire dans les années 1980, les années Reagan. Rappelons aux plus jeunes que l’élection de Reagan fut vécue à l’époque comme un cataclysme par tous les démocrates du monde, alors que le vieil acteur ferait aujourd’hui figure d’érudit modéré, comparé à l’homme aux cheveux oranges. Mel Gibson a dû s’excuser dans le passé pour des propos antisémites, a écopé d’un mise à l’épreuve de trois ans pour violence conjugale et est considéré comme un catholique ultraconservateur ce dont témoigne son film The Passion of the Christ. Jon Voight a 86 ans et vient de jouer dans le biopic Reagan (Sean McNamara, 2024). Il ne semble pas en vouloir à Trump d’avoir insulté en 2016 sa fille Angelina Jolie (« not a great beauty » selon Trump).

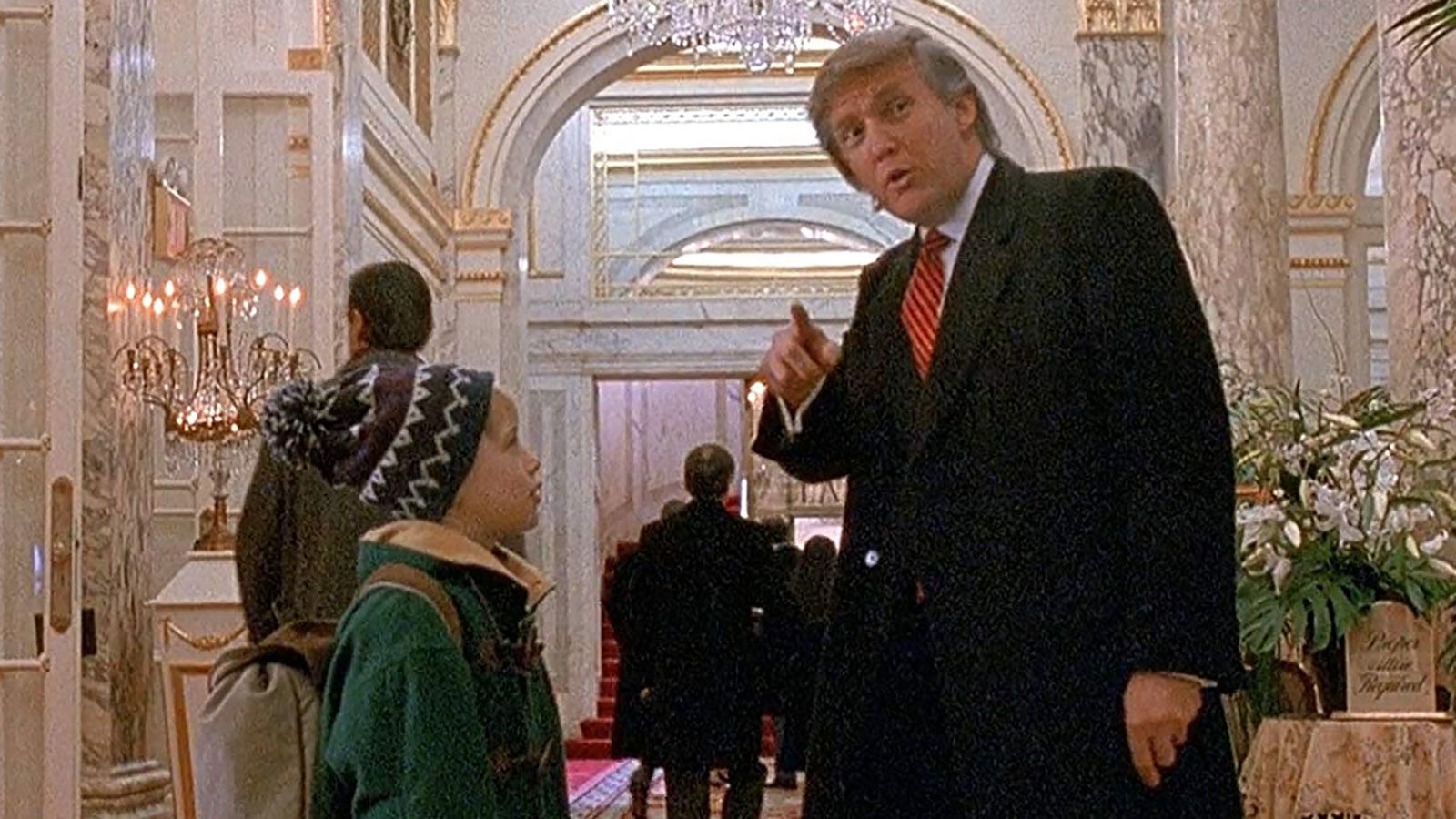

Contrairement à Ronald Reagan, Donald Trump ne vient pas du cinéma mais de la télévision, même s’il a fait quelques apparitions dans des films tels que Home Alone 2 (Chris Columbus, 1992). Il cultive toutefois vis-à-vis de Hollywood (qu’il appelle « a great but very troubled place ») une réelle obsession. Ses trois « ambassadeurs » y seront « ses yeux et ses oreilles », ce qui pourrait laisser craindre que leur principale mission consiste à surveiller les agissements de leurs collègues. Officiellement, ils devront ramener à Hollywood les nombreuses productions délocalisées ces dernières années, pour des raisons budgétaires, au Canada, en Europe ou en Australie. Il n’est toutefois pas sûr qu’ils soient les mieux placés pour cela.

Trump a raison quand il constate que Hollywood est mal en point. L’industrie cinématographique a dû faire face coup sur coup à la pandémie de Covid-19, des grèves et maintenant les incendies qui ravagent la Californie et ont provoqué l’arrêt de plusieurs tournages. Les échecs successifs de Joker : Folie à deux, Furiosa et Madame Web n’arrangent pas les choses. Mais ce n’est pas en taxant les importations chinoises (certaines vitales pour l’industrie du divertissement) comme Trump promet de le faire, au risque de provoquer en retour des quotas de diffusion des films américains sur le très juteux marché chinois, que le nouveau président va aider Hollywood à retrouver son « âge d’or ».

Lors de la première présidence de Trump, Hollywood était entré en résistance. On se souvient notamment de Meryl Streep fustigeant le nouveau président à la soirée des Golden Globes en 2017. Rien de tel à la même cérémonie qui a eu lieu cette année le 5 janvier. A l’exception de la présentatrice Nikki Glaser, qui s’est moquée des stars, même pas fichues de dire au pays pour qui voter (elle a ajouté : « I’m scared »), personne n’a mentionné ni même fait allusion à l’éléphant dans la pièce. De façon générale, les acteurs et actrices – y compris ceux et celles qui, comme Viola Davis, Richard Gere, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Julia Roberts, George Clooney, Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, Jennifer Lawrence ou Arnold Schwarzenegger (l’autre mégastar des années Reagan), avaient appelé à voter pour Kamala Harris, sont restés étonnamment silencieux depuis l’élection de Trump. Jamie Lee Curtis est l’une des rares à avoir pris la parole, dès le lendemain des élections, pour inviter les Américains à se battre « pour les femmes et pour nos enfants et l’avenir de nos enfants, et contre la tyrannie. » Elle a réitéré son appel après l’investiture lundi dernier. Adam McKay, le réalisateur de Don’t Look Up, a appelé à chercher des alternatives au parti démocrate. Christina Applegate a invité sur X ceux parmi ses abonnés qui auraient voté pour Trump, à cesser de la suivre. Depuis, plus rien. Le journal Newsweek a parlé de « silence retentissant » et rappelé qu’après les élections de 2016, Martin Sheen, Bob Odenkirk et quelques autres avaient appelé les grands électeurs à refuser de donner leur voix à Trump. Est-ce de la sidération face à l’ampleur inattendue de la nouvelle victoire de Trump, de la résignation, de la prudence ou réellement de la peur ?

Les stars sont les porte-drapeaux de Hollywood, mais le véritable pouvoir se situe ailleurs, chez les dirigeants des studios et des conglomérats qui y font la pluie et le beau temps. Les sept plus grands studios (Paramount, Sony, Universal, Walt Disney, Warner Bros, Amazon et Netflix) sont rassemblés dans la puissante Motion Picture Association qui se bat depuis quelques années pour faire passer une loi visant à fermer les sites internet proposant des films piratés. Trump peut choisir de soutenir ou non ce projet. La MPA l’a immédiatement félicité pour son élection, en rappelant les 2,7 millions d’emploi auxquels elle contribue. Mais le nouveau président a pris personnellement en grippe au moins l’un des membres de la MPA, Disney, qu’il accuse de produire des films woke et « disgusting », car incluant des personnages LGBTQ+ ou issus de la diversité. Le choix des studios Disney d’engager des actrices non blanches pour les rôles de la petite sirène (Halle Bailey) ou Blanche-Neige (Rachel Zegler) a donné lieu à de violentes polémiques sur les réseaux sociaux et risque d’aliéner non seulement Trump, mais également ses (nombreux) électeurs. Disney vient d’ailleurs de faire marche arrière en supprimant le caractère transgenre d’un personnage dans la nouvelle série Win or Lose dont la sortie est prévue en février sur Disney+. Les films Lightyear et Strange World, tous deux sortis en 2022 et qui contiennent chacun un personnage gay, ont été des flops. Rachel Zegler, la nouvelle Blanche-Neige, a dû s’excuser de propos (« fuck Donald Trump ») qu’elle avait tenus, immédiatement après les élections, sur le réseau X.

Trump a également la main sur les lois anti-trusts qui freinent les multiples fusions et achats qu’aimeraient entreprendre les grandes entreprises dans l’industrie du divertissement. Celles-ci espèrent de plus que la nouvelle administration Trump leur offrira des réductions d’impôts.

Lors du premier mandat de Trump, certains films s’étaient directement attaqués à sa personne ou à ce qu’il représente. The Post avec Meryl Streep (Steven Spielberg, 2017) rappelait qu’il fut un temps où l’opinion publique faisait confiance, contre le président en place, à la presse indépendante. Dans BlacKkKlansman (2018), Spike Lee ridiculisait les suprémacistes blancs, tout comme le faisait Jordan Peele dans Get Out (2017). Don’t Look Up (Adam McKay, 2021) mettait en scène une version féminine de Trump (interprétée par Meryl Streep, décidément infatigable) qui, obnubilée par les prochaines élections, refusait de voir que le monde était menacée par une catastrophe inéluctable. L’un des personnages secondaires de ce film était un milliardaire complètement maboul et terrifiant, inspiré à la fois de Zuckerberg, Bezos et Musk. Mais la production devenue emblématique des années Trump 2016-2020 est la série The Handmaid’s Tale (Bruce Miller, 2017-aujourd’hui) dont les femmes esclaves, réduites à la fonction de pondeuses et habillées de rouge, ont envahi l’imaginaire et l’espace publics.

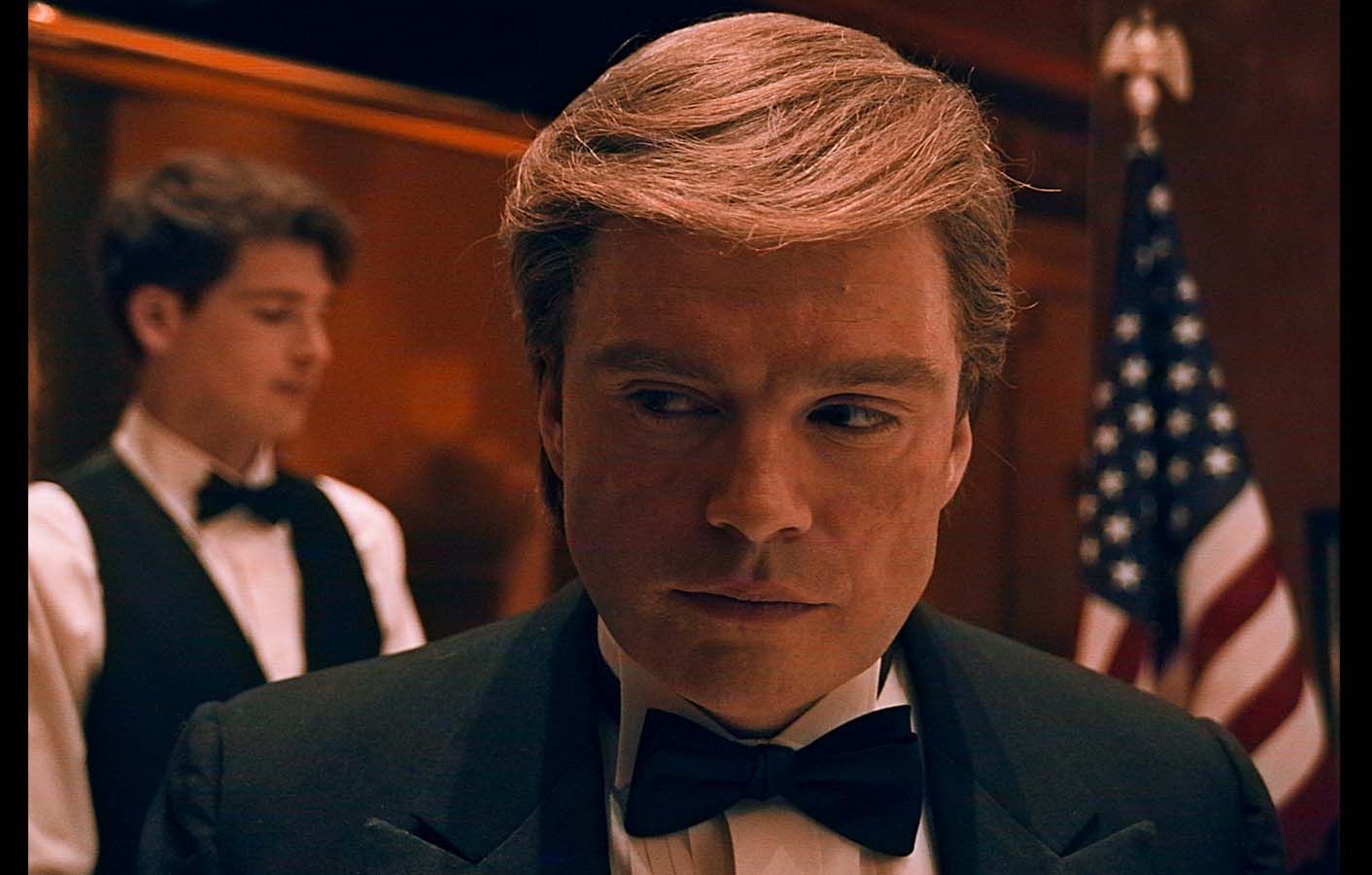

Cette fois, une production a pris les devants. Présenté l’année dernière au Festival de Cannes, The Apprentice du réalisateur danois Ali Abbasi met en scène l’ascension du jeune Trump (Sebastian Stan) aux côtés de son mentor Roy Cohn (Jeremy Strong). Donald Trump y est décrit comme manipulateur, arrogant, égocentrique et pathétique. Dans une séquence, on le voit violer sa première épouse Ivana. Selon le réalisateur, le film a eu toutes les peines du monde à trouver un distributeur aux Etats-Unis, alors que son sujet aurait logiquement dû intéresser outre-Atlantique. The Apprentice a finalement été acheté par un petit diffuseur et est sorti dans quelque 1700 salles américaines, moins d’un mois avant l’élection de Trump.

En 2006, je constatais, dans un article sur les relations entre Hollywood et Washington, un virement à gauche de l’industrie cinématographique. C’était l’époque de Erin Brockovich (Steven Soderbergh, 2000), de Fahrenheit 9/11 (Michael Moore, 2004), de Syriana (Stephen Gaghan, 2005) ou encore de la série West Wing (Aaron Sorkin, 1999-2006). En 2025, il n’y a rien de tel à l’horizon. Signe des temps peut-être, la société Participant Media, fondée en 2004 par le milliardaire Jeff Skoll, a mis la clé sous la porte en 2024. Elle était connue pour avoir produit ou coproduit de nombreux films très engagés sur – entre autres ! – le maccarthysme (Good Night, and Good Luck, George Clooney, 2005), l’industrie pétrolière (Syriana ; Promised Land, Gus Van Sant, 2012 ; Deepwater Horizon, Peter Berg, 2016), les scandales environnementaux et sanitaires (An Inconvenient Truth, Davis Guggenheim, 2006 ; The Cove, Louie Psihoyos, 2009 ; Dark Waters, Todd Haynes, 2019 ; All the Beauty and the Bloodshed, Laura Poitras, 2022) ou des lanceurs d’alerte (The Informant !, Steven Soderbergh, 2009 ; Citizenfour, Laura Poitras, 2014). Son dernier film, Separated (Errol Morris, 2024), dénonce la politique de séparation des familles d’immigrés illégaux mise en place par le premier gouvernement Trump.

Bien que ses productions totalisent 21 Oscars, la société n’était pas rentable et a été ruinée par le Covid et les grèves. Y aura-t-il quelqu’un pour prendre sa place ? Rien n’est moins sûr pour l’instant.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!