A quelques semaines d’intervalle, on a assisté, à l’automne 2022, à la publication de deux ouvrages importants consacrés à deux éminentes femmes de la famille Mayrisch : Aline Mayrisch-de Saint-Hubert, l’épouse du baron de la sidérurgie Emile Mayrisch, et Andrée Viénot-Mayrisch, leur fille.

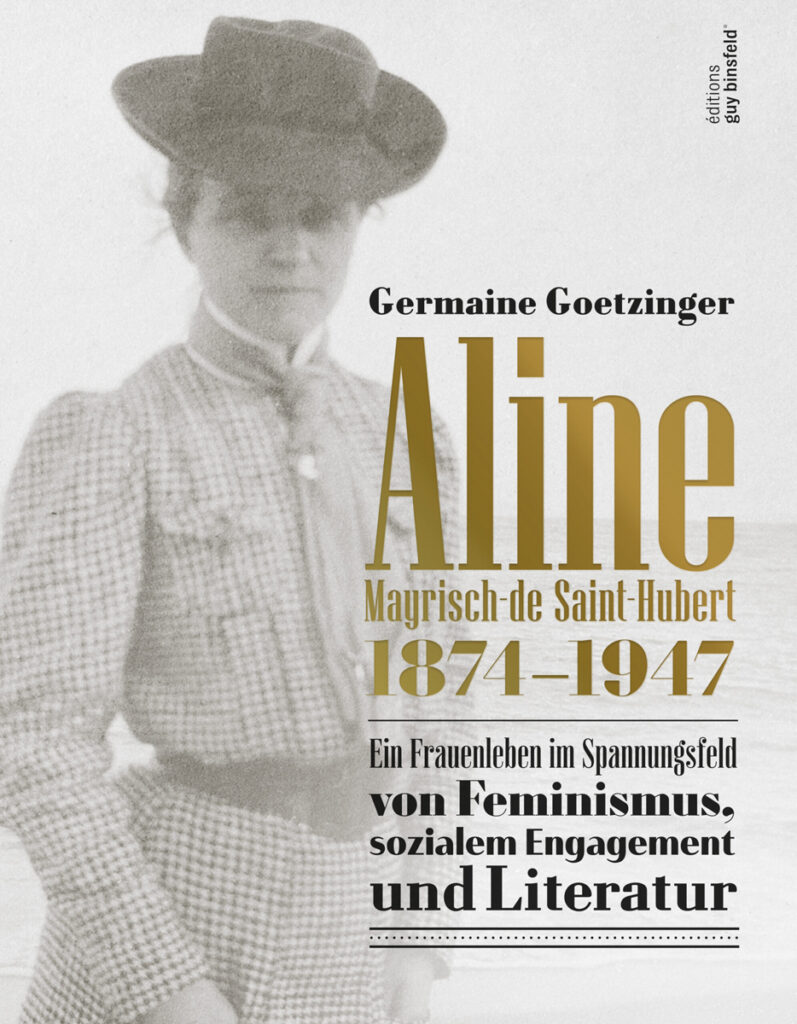

Ce n’est pas la première fois qu’une publication est consacrée à Aline Mayrisch (1874-1947), dont la vie mouvementée et l’œuvre ont suscité l’intérêt et la curiosité de nombreux observateurs de la vie culturelle, sociale et politique du Luxembourg. Au fil des dernières décennies, des intellectuels comme Tony Bourg, Rosemarie Kieffer, Frank Wilhelm, Frank Colotte, Pierre Masson, Cornel Meder et Germaine Goetzinger ont analysé et mis en relief différents aspects de la vie et de l’engagement d’Aline Mayrisch-de Saint-Hubert, en se basant en grande partie sur la correspondance qu’elle a entretenue avec de nombreuses personnalités étrangères de premier plan du monde des arts et des lettres ainsi que de la politique, voire sur la correspondance de ses proches et dont elle était parfois le sujet. Si la germaniste Germaine Goetzinger a rédigé depuis la fin des années 1980 un nombre impressionnant de publications sur les multiples facettes de la vie d’Aline Mayrisch, elle s’attaque cette fois-ci à la rédaction d’une biographie complète, un projet qu’elle qualifie elle-même d’entreprise risquée (« gewagtes Unterfangen ») dans son introduction au livre.

Ne faisons pas durer le suspense : son projet de biographie est sans aucun doute une belle réussite. Même si l’on sent à travers la lecture des quelque 470 pages du livre le respect et la sympathie que l’ancienne directrice du Centre national de littérature éprouve pour le personnage central de son ouvrage, elle ne tombe pas dans le piège d’une admiration trop poussée et d’un manque d’objectivité par rapport au sujet traité. C’est précisément cette volonté clairement affichée de ne pas suivre la voie de nombreux auteurs d’une description trop bienveillante et exclusivement positive d’Aline Mayrisch qui fait la force de cette biographie. Y est décrite une femme à conviction, certes, mais continuellement sujette à des doutes et marquée par de nombreuses contradictions. Si des zones d’ombre continuent d’exister dans la vie de l’héroïne décrite par Germaine Goetzinger, la mise en valeur de nouvelles sources – comme la correspondance entre Aline et Andrée Mayrisch ainsi que celle entre Aline et son amie Alix Brunnschweiler – apportent un éclairage supplémentaire sur le personnage.

Il est indéniable que la volonté de transgresser des règles sociales faisait partie de la vie d’Aline Mayrisch.

Goetzinger brise également un tabou luxembourgeois en affirmant de manière non équivoque que les relations entre Aline Mayrisch et son amie Maria Van Rysselberghe comportaient pendant une certaine période une connotation clairement sexuelle, un fait dont faisaient déjà état plusieurs publications étrangères. Dans ce contexte, je ne peux m’empêcher de regretter que la biographe n’ait pas osé pousser davantage l’« opération vérité », en reconnaissant que l’admiration démesurée qu’Aline portait à l’écrivain André Gide, l’invité des Mayrisch à Dudelange puis à Colpach, l’a conduite à accepter sans remords apparents que le futur Prix Nobel de littérature ait cherché des aventures sexuelles avec de jeunes adolescents lors de ses passages au Luxembourg. Il est indéniable que la volonté de transgresser des règles sociales faisait partie de la vie d’Aline Mayrisch.

C’est la vie de femme qui intéresse au premier chef l’auteure de la biographie. Elle la décrit comme une vie dans un champ de tensions entre féminisme, engagement social et littérature. Son engagement pour les droits des femmes se traduit notamment par ses efforts de promouvoir le projet d’un lycée pour jeunes filles au Luxembourg : une affaire de cœur pour celle qui a, tout au long de sa vie, regretté de ne pas avoir suivi des études supérieures et a en permanence souffert de la hantise de n’avoir pas su se montrer à la hauteur des attentes des autres, et notamment de ses connaissances issues du milieu de l’intelligentsia européenne. Son engagement social s’est manifesté à travers sa collaboration dans la mise en place de structures ayant conduit à la création de la Croix-Rouge luxembourgeoise, organisation dont elle a assuré plus tard la présidence et qui l’a conduite à œuvrer pour la construction d’une maternité à Luxembourg. L’œuvre sociale du groupe sidérurgique ARBED est également marquée de son empreinte. Critique de littérature, traductrice d’œuvres littéraires et écrivaine : Aline Mayrisch a baigné dans le monde des écrivains et philosophes. A la fin de sa vie, elle s’est tournée vers des questions religieuses en relation avec la quête du sens de la vie. Elle est inhumée au parc du château de Colpach, près de son mari, le « patron ». Ceci, comme l’a formulé l’écrivain français Jean Lambert, mari de Catherine Gide, « après une vie généreuse, comblée aux yeux du monde, mais tourmentée par son exigence toujours insatisfaite ».

C’est durant ses études à l’université qu’Andrée a commencé à être socialiste, du moins intellectuellement.

Cet ouvrage sur Aline consacre également certains passages à sa fille Andrée, appelée « Schnouky », l’unique enfant des époux Mayrisch-de Saint-Hubert. Son frère aîné Jean n’a survécu que deux jours à sa naissance. La relation mère-fille a été assez complexe, Aline ayant manifestement préféré avoir un fils. Comme l’a décrit Germaine Goetzinger, Andrée semble être en permanence sous la pression de devoir se justifier et de convaincre sa mère de sa propre valeur.

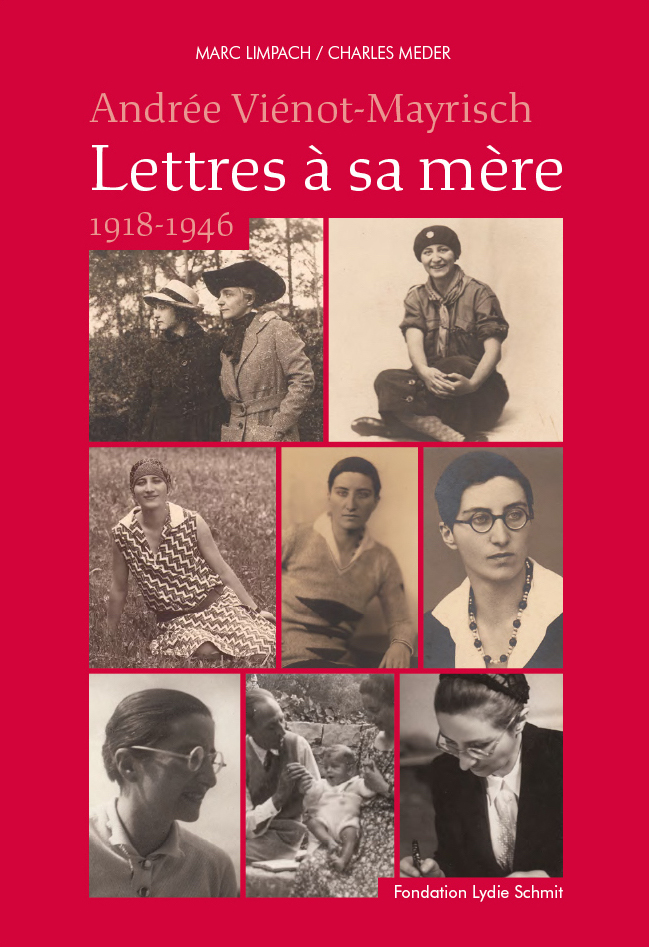

C’est précisément la correspondance entre Andrée et Aline qui constitue l’ossature du second livre Andrée Viénot-Mayrisch : Lettres à sa mère, 1918-1946, publié par la Fondation Lydie Schmit, lettres qui sont éditées, annotées et mises en contexte par Marc Limpach et Charles Meder.

Ce second ouvrage est le fruit d’un projet de théâtre consistant à composer un monologue à partir de lettres émanant d’Andrée « Schnouky » Mayrisch. En écrivant cette pièce de théâtre, les auteurs se sont rapidement rendu compte, comme ils l’expliquent eux-mêmes dans la note éditoriale du livre, que les 296 lettres, cartes postales et télégrammes envoyés par Andrée à sa mère Aline dans la période d’octobre 1918 à décembre 1946 mériteraient une publication intégrale. C’est maintenant chose faite.

Même si le recueil de correspondance annotée n’est pas aussi facilement accessible que le monologue « Schnouky », que le public a pu découvrir ces derniers mois sur diverses scènes culturelles du pays, il apporte une réelle plus-value dans la mesure où le texte de la correspondance est remis dans son contexte à travers des références chronologiques précises et assorti d’un nombre impressionnant de notes de bas de page très détaillées. De telles explications supplémentaires sont effectivement indispensables à la compréhension de l’ouvrage défini comme « une sorte d’autobiographie épistolaire et, en même temps, une mine creusée au cœur du 20e siècle en Europe ». On ne peut que se féliciter de ce travail d’annotation et d’explication d’essence scientifique que l’on retrouve d’ailleurs également dans l’ouvrage de Germaine Goetzinger. Cet effort des auteurs permet sans aucun doute de mieux saisir la personnalité d’Andrée Mayrisch et son évolution au fil du temps, même si cette approche pédagogique conduit à conférer à la publication un volume assez impressionnant de plus de 800 pages. Dans sa dernière partie, l’ouvrage a été complété par un récit de la vie et surtout de l’activité politique d’Andrée Viénot-Mayrisch de 1947 jusqu’à son décès en 1976, suivi d’une annexe comportant des photographies dont la plupart proviennent, tout comme la correspondance, des archives privées de son fils Rémi Viénot.

C’est durant ses études à l’université qu’Andrée a commencé à être socialiste, du moins intellectuellement.

A travers la correspondance, le lecteur découvre une femme engagée dès sa jeunesse et éprise de justice sociale, d’une jeune fille enfant unique, se sentant seule et n’ayant pas été éduquée en classe, mais à la recherche continue de fraternité, comme elle l’a formulé dans un cahier manuscrit en 1967. Elevée dans un environnement familial bourgeois et libéral, c’est durant ses études à l’université qu’Andrée a commencé à être socialiste, du moins intellectuellement. Son engagement politique sur le terrain, son militantisme socialiste suivront au début des années 1930. Elle a épousé Pierre Viénot, qui deviendra député, puis membre du premier gouvernement de Léon Blum : c’était le temps du Front populaire en France. L’année 1934, elle l’a décrite comme étant la plus belle des années de sa vie. Membre de l’Assemblée consultative provisoire en 1945, elle sera élue au Parlement en 1946 et entrera même dans les gouvernements Bidault et Blum comme sous-secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports. Elle sera la première femme membre d’un gouvernement sous la IVe République.

Les lettres à la mère n’effleurent que les sujets de politique française. Parfois, des sujets très banals y sont traités, tout comme il peut être question d’affaires purement personnelles, d’ordre familial essentiellement. Mais toutes font ressentir une grande liberté de ton et d’esprit de cette femme d’exception qui, tout en restant parfois marquée par son origine très bourgeoise, est fortement animée par son désir d’être proche du peuple. Si elle n’a pas anticipé l’instauration du régime totalitaire de Hitler en Allemagne et a connu l’échec des efforts du renforcement des liens franco-allemands dans les années 1920 et 1930, elle s’est toujours engagée du bon côté de l’Histoire, une attitude humaniste qui, après la Seconde Guerre mondiale, l’a conduite à critiquer durement la politique colonialiste française.

A la fin de sa vie, elle demeurait fière de ses combats politiques, tout comme elle était consciente de ses ratages et ses manques de hardiesse. En résumé, elle écrit avoir vécu son époque avec ses drames et ses tâches à accomplir. On doit remercier les auteurs de nous avoir associé au récit de cette vie si peu ordinaire.

Alex Bodry est ancien ministre et député honoraire.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!