INHALTSVERZEICHNIS

Augen zu vor Ausbeutung

Jeden Tag gehen Menschen in Luxemburg ohne Vertrag und Anmeldung arbeiten, Geld fließt an der Steuerkasse vorbei. In der Politik findet Schwarzarbeit jedoch wenig Beachtung. Der Ausbeutung sind kaum Grenzen gesetzt.

Wer Schwarzarbeit hört, denkt erst einmal an Süditalien, Griechenland, den Balkan – danach vielleicht an den letzten Besuch der Autowerkstatt, wo die Empfangsdame zum Kostenvoranschlag sagt: „Wenn Sie keine Rechnung brauchen, geht es auch für 100 Euro weniger.“ Schwarzarbeit existiert in Luxemburg. Der Nachbar, handwerklich begabt, verdient am Wochenende durch Bricolages etwas dazu. Die Frisörin macht – exklusiv für Freunde – am Wochenende Hausbesuche. Die alleinerziehende Mutter, die wegen der Kinderbetreuung nur in Teilzeit als Reinigungskraft arbeitet, betreibt im Keller ein Nagelstudio während der Hausaufgabenzeit, um über die Runden zu kommen.

Schwarzarbeit bedeutet aber auch: Unternehmen, die laut Steuerbehörde gar nicht existieren und Umsatz machen, ohne den Staat daran zu beteiligen. Unternehmen, die Arbeiter*innen 13 Stunden am Tag zu Tarifen weit unter dem Mindestlohn ohne Schutzkleidung auf Baustellen und in Küchen arbeiten lassen. Menschen, die keine Papiere haben und keine Wahl. Sie zahlen nie in die Rentenkasse ein, haben keinen Verdienstausfall, wenn sie krank werden, und keine Gewerkschaft, bei der sie Ausbeutung anzeigen könnten. Was für den Staat verlorene Einnahmen sind – Einkommenssteuer, Mehrwertsteuer, Sozialabgaben – bedeutet für viele Menschen Ausbeutung und Missbrauch.

Von all diesen Situationen habe ich in den vergangenen Monaten erfahren. Was mir diese Recherche ins Gedächtnis ruft: Der Graben, der zwischen den Realitäten verschiedener Gesellschaftsschichten liegt, klafft tief. In gewissen Gruppen kennt jede Person mindestens ebenso viele Leute, die schwarz arbeiten, wie Leute, die gemeldet sind. Von mehreren hörte ich Varianten des Satzes: „In Luxemburg arbeiten mehr Leute schwarz als weiß“. Die Behörden hingegen behaupten, Schwarzarbeit sei kein großes Problem.

„In Luxemburg arbeiten mehr Leute schwarz als weiß.“

In meinem ersten Gespräch mit der Gewerbeaufsicht sagt mir der Direktor: „Woher wollen Sie wissen, dass es viel Schwarzarbeit gibt? Unsere Zahlen zeigen das nicht.“ Wenig später sitze ich im Videocall mit Jessica Lopes von der Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (Asti), die mir sagt, alle Leute, die die Asti betreut, versuchen, unangemeldet Arbeit zu finden. Die Wirklichkeit hat sich verzweigt. Konkrete Zahlen, die die eine oder die andere Einschätzung belegen, gibt es nicht. Nicht nur, weil Schattenwirtschaft schwer zu beziffern ist, sondern auch, weil kaum Aufwand betrieben wurde und wird, um Zahlen zu erheben, um in der Folge unangemeldete Arbeit zu bekämpfen. Schon in der ersten forum_story über Drogen trat die – nennen wir es – Luxemburg-Methode ans Licht. Die Formel ist einfach: Wenn wir nur lang genug wegsehen, regelt sich das Problem von allein. Problem? Welches Problem?

Ich spreche mit Menschen, die seit vier Jahren sechs Tage die Woche im gleichen Restaurant arbeiten und noch nie eine Kontrolle erlebt haben. Andere sagen den Inspektor*innen der Inspection du Travail et des Mines (ITM): „Ich arbeite hier gar nicht“ und gehen einfach weg, ohne dass jemand sie aufhält. Nach dem gleichen Prinzip scheinen auch einige Behörden zu handeln. Das “Ich-arbeite-hier-gar-nicht“ heißt auf Behördensprache übersetzt: „Wir sind dafür nicht verantwortlich.“ Auch einer der Sätze, die ich häufig höre.

Doch nach Überwindung einiger Recherchehürden finde ich doch Leute, denen das Thema nicht egal ist. Selbst in Behörden haben sich einige in den vergangenen Jahren für den Kampf gegen Schwarzarbeit eingesetzt. In der vorliegenden Story versuche ich, folgende Fragen zu beantworten: Was ist in den vergangenen Jahren geschehen, um Schwarzarbeit zu bekämpfen? Was ist nicht geschehen? Wie kann man sie überhaupt aufdecken und bekämpfen? Warum ist das so schwer? Und wie kann eine Lösung aussehen, bei der die Menschen, die von dieser Arbeit abhängen, nicht alles verlieren, sobald Bekämpfung effizient wird? Wie kann ein humaner Ansatz aussehen und wie Prävention? All diese Fragen thematisiere ich in der forum_story „Schwarzarbeit“. Doch zunächst geht es um die für mich persönlich wichtigste Frage: Wer sind die Menschen, die in Luxemburg schwarz arbeiten? Diese Frage führt uns in einen Nebenraum des Empfangssaals von Médecins du Monde op der Grenz in Esch, wo ich Milo, seine Frau und seine Tochter Anna kennenlerne.

Unter dem Radar

„Manchmal frage ich mich, was wir Gott angetan haben, damit er uns so leben lässt.“ Annas Stimme dringt dumpf aus dem Smartphone, erfüllt das kleine weiß geflieste Büro hinter der Milchglasscheibe op der Grenz in Esch. Anna ist 18 Jahre alt und hat gelernt, dass ihre Familie kein Glück hat, nie. Ein Schluchzen schallt durch den kleinen Lautsprecher, Annas Vater senkt den Kopf. War der Raum zuvor noch mit den Scherzen erfüllt, mit denen Milo die Situation aufzulockern versuchte, ist Annas Schluchzen nun als einziges zu hören – über den Schreibtisch hinweg, den eine Plexiglasscheibe in zwei Hälften teilt, über die weißen Fliesen, bis in die weißen Ecken mit der Raufasertapete. Eigentlich wollte sie nur übersetzen, für ihren Vater Milo, übers Telefon, nicht selbst erzählen. Doch das Gespräch lässt Erinnerungen an die vergangenen Jahre hochkommen.

Milo wurde krank, als die Welt krank wurde. 2020, kurz nach Beginn der Pandemie, erlitt er den ersten Herzinfarkt, zwei Jahre später den zweiten. Er hätte eine Operation gebraucht. Doch er war nicht krankenversichert. Noch bis vor wenigen Monaten schaffte er es kaum, 20 Meter ohne Pause zu laufen. Erst dieses Jahr konnte die Hilfsorganisation Médecins du Monde (MDM) ihn in das Pilotprojekt der universellen Krankenversicherung aufnehmen lassen. Jetzt kann er medizinische Behandlungen in Anspruch nehmen, die keine Notfalleingriffe sind. Er ließ sich die erste Arterie operieren, kurz darauf die zweite. Seine Erkrankung brachte die Familie in Gefahr, denn er war der Hauptverdiener und konnte nun nicht mehr arbeiten.

Er lebt mit Frau, Kindern, Schwiegertochter und einem kleinen Enkelkind zusammen in einer Wohnung. Das Baby ist das einzige Familienmitglied, dass sich legal in Luxemburg aufhalten darf. Seit inzwischen einem Jahrzehnt ist seine Familie hier. Seit einem Jahrzehnt arbeitet Milo schwarz. „Heute auf einer Baustelle, morgen auf einer anderen“, sagt er. „Ein Bekannter ruft an, fragt, kannst du morgen kommen? Ja, ich komme. Was krieg ich? 100 Euro. Ja, ok.“ So laufen die Vertragsabschlüsse. Mal sind es 80 Euro für einen Arbeitstag, mal 150. Wenn er selbst keine Zeit hat, gibt er die Anfrage weiter. Irgendein Bekannter, der Arbeit braucht und Zeit hat, findet sich. Er arbeitet auf Baustellen, schleppt Möbel bei Umzügen, macht Renovierungen und Malerarbeiten. In letzter Zeit wäscht er Autos – was eben gerade ansteht, sechs Tage die Woche, nur Sonntag ist frei. Von der Arbeit draußen ist seine Haut gebräunt, Milo trägt Cappy, kurze Jeans und Sommersprossen im Gesicht und auf den Armen. Sein Grinsen zeichnet die Fältchen um die Augen stärker. Er gestikuliert beim Sprechen und schert sich nicht um sein bruchstückhaftes Deutsch. Viele Wörter kennt er, längere Sätze fallen ihm schwer. Er spricht Serbokroatisch.

Natürlich heißt Anna nicht wirklich Anna und Milo nicht wirklich Milo. Niemand, der/die in Luxemburg über das eigene unangemeldete Arbeitsverhältnis spricht, würde das Gesagte mit dem eigenen Namen unterzeichnen. Denn wer sich legal im Land aufhält, riskiert Strafe, wer keine Aufenthaltsgenehmigung hat, die Ausweisung. Milos Familie lebt unter dem Radar. Bei den Hilfsorganisationen sind sie zwar seit seiner Krankheit bekannt, für die Behörden jedoch halten sie sich nicht in Luxemburg auf. Sie haben kein Bankkonto, keine CNS, kein Auto, keinen Mietvertrag. Um nicht auch das Dach über dem Kopf zu verlieren, brach Anna die Schule ab, als Milos Arbeitsunfähigkeit und die Pandemie auf einmal zuschlugen.

Auch Anna arbeitet schwarz, verkauft Snacks auf der Kirmes oder putzt. Sie war 15, als ihr Vater den ersten Herzinfarkt erlitt und brach die Schule ab. Obwohl die ganze Familie alle möglichen Jobs annahm, reichte das Geld zur Coronazeit nicht, und es reicht auch heute kaum. Die Familie zahlt 2.500 Euro Miete im Monat. In den vergangenen Jahren haben sie Schulden gemacht, um Unterkunft und Essen zahlen zu können. Anna durchlitt depressive Phasen, erzählt sie. „Nie zuvor waren wir in so einer Situation. Wir haben alles versucht. Aber am Ende des Monates bleibt uns nichts. Nichts zu essen. Ich sehe, wie mein kleiner Bruder Hunger hat.“

Als Milo nach dem Herzinfarkt aus der Notaufnahme kam, hielt er ein Rezept für ein Medikament in der Hand, das 800 Euro kostet. „Ein Freund, der selbst seit zehn Jahren hier mit Familie schwarz lebt, sagte mir: Geh zu Médecins du Monde.“ Vor zwei Jahren war er zum ersten Mal hier. „Sie haben uns sehr geholfen. Ich weiß nicht, wie ich ihnen das je danken kann“, sagt Milo. „Ohne sie wäre ich tot.“

Erst wenn nichts mehr geht

Zur Sprechstunde bei MDM kommen Menschen, die nicht krankenversichert sind. Die Mehrheit hat keine Aufenthaltserlaubnis, ist nicht gemeldet und arbeitet ohne Vertrag. Stéphanie Gardini, verantwortlich für den sozialen Dienst bei Médecins du Monde, sagt: „Wir sehen die Konsequenzen von Schwarzarbeit. Am häufigsten behandeln wir Menschen, die sich auf dem Bau verletzt haben oder in der Küche.“ Fast jede Woche behandelt das medizinische Team Patient*innen, die Arbeitsunfälle hatten, obwohl sie offiziell gar nicht arbeiten. Schnittwunden, Verbrennungen – die Arbeiter*innen sind auf Baustellen ohne Schutzkleidung im Dienst, machen Überstunden, sind übermüdet und haben keine vorgeschriebenen Sicherheitstrainings absolviert. Wer keine Krankenversicherung hat, wird zwar in der Notaufnahme der Krankenhäuser behandelt, doch für alles, was über den Notfall hinausgeht, kommt eine Rechnung. Einige Patient*innen bräuchten eine längere Nachbehandlung oder Physiotherapie, doch das können sie sich nicht leisten.

Selbst MDM hätte Milo noch vor einem Jahr nicht ausreichend helfen können, weiß Stéphanie Gardini. Zwar wurde er von einem Kardiologen untersucht, der ehrenamtlich eine Sprechstunde anbietet. Doch die verstopften Arterien per Operation zu behandeln, stand außer Frage. Stéphanie Gardini erklärt: „Das war immer ganz kompliziert, wenn eine Operation nötig war, weil wir dafür ganz wenig Budget haben. Selbst wenn ein Doktor gesagt hat, ich operiere gratis, dann brauchst du noch einen Anästhesisten. Dann haben wir manchmal Spenden gesammelt.“ Seit Anfang des Jahres kann MDM die Aufnahme ihrer Patient*innen in die universelle Krankenversicherung (CUSS) beantragen. Dazu müssen sie nachweisen, dass sie sich seit mindestens drei Monaten in Luxemburg aufhalten. Das ist nicht immer einfach bei Menschen, die darauf bedacht sind, keine Spuren zu hinterlassen. Dennoch hat sich der psychische Ballast, den Stéphanie Gardini und ihr Team jeden Abend nach Hause schleppen, durch die CUSS sehr erleichtert.

In der Regel kommen die Menschen erst zu MDM und den anderen sozialen Diensten, wenn sie keinen anderen Ausweg mehr sehen.

In der Regel kommen die Menschen erst zu MDM und den anderen sozialen Diensten, wenn sie keinen anderen Ausweg mehr sehen, wissen die Sozialarbeiter*innen. Stéphanie Gardini sagt: „Sie können dann nicht mehr arbeiten, haben keinen Verdienst mehr und manchmal hängt eine ganze Familie dran. Das sind dramatische Situationen. Sie haben nichts zu essen, können ihr Zimmer nicht mehr zahlen und landen auf der Straße.“ Auch Julie Schonne hat damit Erfahrung. Seit Jahren arbeitet sie beim sozialen Dienst von MDM. Sie sagt: „Oft haben die Leute es jahrelang geschafft, hier ihr Leben zu führen, ohne auf das Versorgungssystem vom Staat oder auf irgendeinen sozialen Dienst zurückzugreifen. Sie haben ein Zimmer gemietet, ohne Mietvertrag, haben Essen gekauft, eventuell ihre freiwillige Krankenversicherung bezahlt. Dann kommt ein Arbeitsunfall. Sie machen Schulden links und rechts, irgendwann sagen die Leute, ich kann dir nicht mehr helfen. Dann erst kommen sie zu uns. Und oft ist es dann schon zu spät, sodass wir sehr schnell handeln müssen.“

Auch Milo und seine Familie haben jahrelang weder Médecins du Monde noch die Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (Asti) aufgesucht. Erst vor zwei Jahren ging Milo zu MDM und wurde von ihnen an die Asti verwiesen. Dort hat die Familie während der Pandemie Bons für Lebensmittel bekommen und einen Versuch unternommen, ihre Situation zu regularisieren. Bisher ohne Erfolg.

Krankenversicherung für Menschen in irregulärer Situation

Wer weder über die Arbeitsstätte noch über ein Familienmitglied versichert ist, kann für etwa 140 Euro monatlich eine freiwillige Krankenversicherung bei der Caisse nationale de santé (CNS) abschließen. Viele Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung nutzen sie, um zumindest zum Arzt gehen zu können. Doch wenn die Klinik feststellt, dass eine Verletzung durch einen Arbeitsunfall entstanden ist, können Zweifel aufkommen. Denn für die Zahlung der Behandlungskosten nach Arbeits-unfällen ist nicht die CNS, sondern die Associa-tion d‘assurance accident (AAA) verantwortlich. Sobald solche Unstimmigkeiten in der Akte auftauchen, besteht für die Versicherten immer die Gefahr, dass ein*e Sachbearbeiter*in der Einwanderungsbehörde einen Hinweis gibt. Die neue Couverture universelle des soins de santé (CUSS) schafft Abhilfe. Seit Anfang 2022 ist die CUSS in der Pilotphase. Médecins du Monde ist eine der Organisationen, die diese universelle Krankenversicherung für ihre Patient*innen beim Gesundheitsministerium beantragen können. Für diejenigen, die in der CUSS versichert sind, übernimmt der Staat alle medizinischen Behandlungskosten. Mit der CUSS haben Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis erstmals Zugang zu den gleichen Leistungen wie Versicherte der CNS. Laut Koalitionsvertrag der letzten Regierung soll die CUSS allen Menschen einen Zugang zu einer qualitativen Gesundheitsversorgung geben.

Schwer zu beziffern

Wirklich weit ist der Weg zwischen dem dunklen Empfangsraum von Médecins du Monde op der Grenz in Esch und dem langen Konferenzraum im Glaskasten der Inspection du Travail et des Mines (ITM) in Strassen eigentlich nicht. Dazwischen liegen knapp 20 Kilometer Straße, doch in Bezug auf Schwarzarbeit trennen Welten die beiden Büros. Die von der ITM ermittelten Zahlen haben mit der Einschätzung der Sozialarbeiter*innen von MDM und Asti nichts zu tun. „Ich bin verwundert, dass Sie sagen, es gebe viel Schwarzarbeit in Luxemburg“, sagt Marco Boly, Direktor der ITM. „Wir sehen das nämlich nicht.“ Er blättert im Aktivitätsbericht von 2021, vor ihm auf dem Konferenztisch. „Bei den 10.000 Kontrollen, die wir gemacht haben, konnten wir 75 Verstöße in Zusammenhang mit Schwarzarbeit bringen.“ Die 75 ist in der Spalte travail clandestin aufgeführt, Schwarzarbeit.

Im Folgejahr 2022 hat die ITM 189 Verstöße festgestellt. Mehr Details gibt der Bericht zu diesen Zahlen nicht. Die ITM erfasst nicht, in welchen Bereichen Schwarzarbeit am häufigsten vorkommt oder welches Ausmaß die aufgedeckten Fälle haben. Es ist eine Zahl von vielen im Aktivitätsbericht – und keine Priorität. Der Bericht führt noch eine weitere dazu auf: 70 Verstöße sind unter travail illégal notiert, die Beschäftigung von Menschen aus Nicht-EU-Ländern ohne Aufenthaltsgenehmigung in Luxemburg. 2012 fand die Unterscheidung zwischen illegaler Arbeit und Schwarzarbeit Einlass in das Arbeitsrecht. Die Gesetzgeber*innen setzten damit eine EU-Richtlinie um, die das Ziel hat, die Beschäftigung von Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung ausdrücklich per Gesetz zu verbieten.

Die unterschiedlichen Definitionen sind eine Herausforderung

beim Erstellen vergleichender Statistiken.

Die EU unterscheidet zwischen drei Konzepten: nicht-angemeldete Arbeit, illegale Beschäftigung und Ausbeutung durch Arbeit. Unter dem Begriff undeclared work versteht die Europäische Kommission jede „bezahlte Tätigkeit, die an sich legal ist, jedoch nicht den Behörden gemeldet wurde.“ Das schließt illegale Beschäftigungen wie Drogenhandel oder Menschenschmuggel aus. Auch die Beschäftigung von Menschen ohne Arbeitserlaubnis ist als illegale Aktivität nicht Teil davon. Doch die Definitionen überschneiden sich stark und selbst in Studien und offiziellen Dokumenten der EU ist die Bezeichnung nicht kohärent. Auch von Land zu Land ist das Verständnis der einzelnen Begriffe unterschiedlich. In Frankreich nutzen die Gesetzschreiber*innen den Begriff travail clandestin für das Phänomen des luxemburgischen emploi illégal, die Arbeit von Menschen ohne Arbeitserlaubnis. Travail illégal hingegen bezeichnet nicht-angemeldete Arbeit – genau umgekehrt wie hier.

Die unterschiedlichen Definitionen sind eine Herausforderung beim Erstellen vergleichender Statistiken. Selbst innerhalb Luxemburgs hat mangelnde Klarheit das Erheben von Zahlen erschwert. 2019 hat die ITM erstmals eine Studie in Auftrag gegeben, die nicht-deklarierte Arbeit in Luxemburg beziffern sollte – ein Beitrag zur europäischen Zusammenarbeit. Das Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser) hat die Studie erstellt, doch ITM und Arbeitsministerium haben sie nie veröffentlicht. ITM-Direktor Marco Boly sagt: „Da wir keine Gesetzgebung haben, die Schwarzarbeit eindeutig identifiziert, haben wir uns damit sehr schwergetan. Das Liser hat sich stark am Ausland inspiriert und händeringend versucht, Parallelen zu Luxemburg zu ziehen. Das ist ein Zahlenwerk, mit dem wir uns sehr schlecht identifizieren können.“

Daher bleibt die Studie unter Verschluss, das Thema vorläufig abgeschossen.

Die passende Bezeichnung

Auf die genaue Bezeichnung kommt es an – nicht nur für Marco Boly und die Gesetzgeber*innen, sondern auch für Aktivist*innen. Während der Recherche wurde ich zweimal darauf hingewiesen, der Begriff Schwarzarbeit könne als diskriminierend empfunden werden. Dahinter steckt eine Debatte, die in den vergangenen Jahren besonders in Deutschland und Österreich geführt wurde. Zwar zeigt die etymologische Forschung weder zu Schwarzarbeit noch zu Schwarzmarkt oder Schwarzfahren einen Zusammenhang mit Hautfarbe, sondern kommt mehrheitlich zum Schluss, dass Schwarzarbeit so heißt, weil sie im Schutz der Dunkelheit ausgeführt wird. Doch wenn ich durch eine einfache Auswechslung eines Wortes verhindern kann, dass Menschen sich angegriffen fühlen, mache ich das. Um keine Verwechslung mit den gesetzlichen Begriffen zu riskieren, spreche ich im Folgenden dieser Story von nicht-deklarierter oder unangemeldeter Arbeit – eine freie Übersetzung des im Englischen gängigen Begriffs undeclared work. Nicht-deklarierte und unangemeldete Arbeit bezeichnet im Folgenden jede Form der an sich legalen Arbeit, die über einen kleinen Gefallen unter Bekannten hinausgeht und nicht den Behörden gemeldet wird, egal, von wem sie betrieben wird. Sie schließt den im Code du travail definierten travail clandestin ebenso ein wie den emploi illégal.

Nicht auf der Agenda

Das Gesetz zum travail clandestin, das 2012 in den Code du travail übernommen wurde, stammt von 1977. Angepasst wurden seitdem nur die Höhe und Währung der Strafen und die Paragraphennummern. Marco Boly sagt, es habe häufig Überlegungen gegeben, die gesetzliche Definition von travail clandestin zu ändern, „aber dann sind die Gesetzgebung zu den Plattformarbeitern und europäische Richtlinien dazwischengekommen.“ Während der Arbeitsmarkt neue Formen der Beschäftigung und Ausbeutung entwickelt, rutschen lange bestehende Probleme auf der Prioritätenliste nach unten. Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) weiß von konkreten Diskussionen zur Neudefinierung von unangemeldeter Arbeit nichts. Definitionen müsse man nicht ständig überarbeiten, wenn sie einmal stehen, weicht Engel aus. Doch passe man Gesetze immer dort an, wo nötig. In den vergangenen 20 Monaten seiner Amtszeit stand das nicht im Vordergrund.

2016 wurde zuletzt das Ziel einer Neudefinierung festgehalten. Der 4. Aktionsplan für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) des Wirtschaftsministeriums sah vor, Privatleute, die ohne Niederlassungserlaubnis arbeiten, zu unterscheiden von Unternehmen, die Arbeitskräfte ohne Anmeldung beschäftigen. Laut 1977er Gesetz ist beides das gleiche Vergehen. Ausgeschlossen sind Arbeiten, die nur gelegentlich, für Freunde oder Familie, erledigt werden. Die gelten nicht als travail clandestin. In den Diskussionen zum Aktionsplan für KMU hat vor allem die Handwerkskammer auf Präzisierung dieser Ausnahmen gepocht. Für die Chambre des Métiers (CDM) gäbe es zwei klare Indizien für echte Arbeit: die Lohnvermutung und Werbung.

Wenn eine Arbeit so umfassend ist oder so spezielles Wissen erfordert, dass man von einer Bezahlung ausgehen kann, gälte eine Tätigkeit als travail clandestin – außer der/die Arbeiter*in beweist, dass sie nicht bezahlt wurde. Von einer Entlohnung könne man immer ausgehen, wenn jemand für eine Dienstleistung wirbt, ob an der Pinnwand im Supermarkt – Gartenarbeit, Kinderbetreuung, Putzen – oder in Gruppen der sozialen Netzwerke. In Facebook-Gruppen fliegen Jobangebote und -gesuche hin und her. Jeden Tag gibt es einen neuen Post in der Gruppe Cleaning Lady in Luxembourg. Reinigungsunternehmen bieten ihre Dienste an, aber hauptsächlich posten Privatpersonen, „mit Anmeldung oder ohne“, wie einige User*innen dazu schreiben. Schon in den Diskussionen zur vorherigen Version des Aktionsplans nannte die CDM die Forderung nach Klarheit. Bisher wurde keine der Präzisierungen ins Gesetz aufgenommen.

Franz Clément zufolge fehlt der politische Wille. Clément ist Autor der unveröffentlichten Studie zum Ausmaß von travail clandestin. Er forscht am Liser zum Arbeitsmarkt. Schon Anfang der 2000er Jahre hat er sich dort mit nicht-deklarierter Arbeit befasst. Auch er sieht großen Handlungsbedarf in der Gesetzgebung, unter anderem um das Phänomen besser beziffern zu können: „Im Gegensatz zu anderen Ländern werden hier keine Versuche unternommen, das Ausmaß von Schwarzarbeit auch nur annähernd zu ermitteln.“ Das Thema scheint niemanden zu interessieren, nicht die Politik, nicht die Statistiker*innen. Selbst in der Forschung der Großregion findet Schwarzarbeit wenig Anklang. „Jeden Monat erhalten wir am Liser Vorschläge zu grenzübergreifenden Studien zum Thema Arbeit. In den 27 Jahren, die ich hier bin, habe ich nie eine Anfrage zur internationalen Zusammenarbeit über Schwarzarbeit bekommen“, sagt Clément.

Keine belastbaren Zahlen

Die Datenlage ist mies. Um eine Schätzung anstellen zu können, musste er selbst sammeln gehen. „Wir haben alle Behörden getroffen, die damit zu tun haben könnten, also nicht nur die drei, die laut Gesetz verantwortlich sind“, ITM, Zoll und Polizei. Clément weiß, dass die vielen anderen Akteur*innen ebenfalls mit nicht-angemeldeter Arbeit zu tun haben. Trotz Gesprächen mit Finanzamt, Arbeitsamt und Sozialamt konnte er schlussendlich keine aussagekräftige Zahl ermitteln. Es liegt zwar in der Natur der Schatten-wirtschaft, dass sie im Verborgenen agiert, doch Franz Clément weiß: „Die Lage ist hier in Luxemburg besonders kompliziert. Nur 27 Prozent der Arbeiter haben die luxemburgische Staatsbürgerschaft. 47 Prozent sind Grenzgänger. Auch die illegale Einwanderung spielt eine Rolle.“ Allein die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zu ermitteln, ist eine Herausforderung in der Großregion.

Im vergangenen September kam im Rahmen einer question parlementaire eine einzige Zahl an die Öffentlichkeit. Arbeitsminister Georges Engel antwortete darin den DP-Abgeordneten Carole Hartmann und André Bauler: „Der Statec schätzt, dass der Staat durch Schwarzarbeit jährlich etwa 15 Millionen Euro Einnahmen aus der Mehrwertsteuer verliert.“ Das ist eine Zahl, die das nationale Statistik-institut Statec zwar jährlich erhebt, aber normalerweise nicht veröffentlicht.

Glücklich ist René Krippes nicht, als er die 15 Millionen in den Schlagzeilen der nationalen Zeitungen findet. Krippes ist beim Statec für die Abteilung Makro-ökonomische Statistiken verantwortlich. „Das Problem an diesen Zahlen ist, dass sie sehr fragil sind. Es ist das Gleiche wie bei Zahlen zum Drogenschmuggel oder Steuerbetrug.“ Sie stehen auf wackeligen Beinen, da die Datenlage löchrig ist. Das Statec berechnet, wie viel Mehrwertsteuer in der Staatskasse sein sollte und wie viel tatsächlich darin ist. In die Berechnung fließen außerdem Daten von der Polizei ein „und dann stellen wir ziemlich viele Hypothesen auf“, erklärt Krippes. „Die Methode lässt viel Raum für Fehler.“ Doch eine bessere hat das Statec nicht. Das einzige Zugeständnis, das er an die Aussagekraft seiner Statistik macht: „Die Zahl bestätigt, dass diese Form der Arbeit existiert.“

Um die Zahl wenigstens ein kleines bisschen robuster zu machen – Krippes spricht von fragilen und robusten Zahlen – hat er den Durchschnitt mehrerer Jahre angegeben. Und das Ergebnis außerdem gerundet, als Hinweis für die Öffentlichkeit, dass dies keine echte Zahl ist, keine belastbare. Die EU-Statistikbehörde Eurostat verpflichtet die Mitgliedsstaaten, diese Zahlen zu erheben, für eine Vergleichbarkeit der Wirtschaftsleistung. René Krippes würde lieber keine Zahlen angeben als ungenaue.

Ebenso wenig aussagekräftig sind Ergebnisse einzelner Kontrollen, weiß Krippes. „Es ist mehr oder weniger Zufall, ob Schwarzarbeit aufgedeckt wird oder nicht. Was sagen einzelne Fälle über die Gesamtwirtschaft aus? Ist das repräsentativ? Man weiß nicht einmal, wie lange dieses Arbeitsverhältnis bestand.“ Immer wieder tröpfeln Fälle in die Presse. Einzelne Kontrollen, bei denen mehr Leute erwischt wuerden als üblich. Doch ein Trend lässt sich an den Zahlen nicht ablesen, stimmt Marco Boly zu.

Denn in den vergangenen Jahren ist die ITM effizienter geworden, sodass eine Zunahme aufgedeckter Fälle vielleicht nur für effizientere Kontrollen spricht. ITM-Direktor Boly sagt: „Im Jahr 2013 haben wir rund 300 Kontrollen gemacht, zehn Jahre später machen wir 10.000 Kontrollen pro Jahr, dann ist es logisch, dass wir auch mehr finden.“ Die vorhandenen Daten sagen wenig über das Ausmaß von unangemeldeter Arbeit aus. Dabei wären aussagekräftige Daten wichtig, um zu entscheiden, wo und inwieweit Prävention und Bekämpfung von nicht-deklarierter Arbeit nötig sind – um einerseits die Menschen zu schützen, die Ausbeutung erleben, und andererseits die Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft zu kennen und einzudämmen.

Nicht allein die unterschlagene Mehrwertsteuer ist problematisch. Arbeit, die zwar verrichtet, aber nirgendwo registriert wird, verzerrt den Wettbewerb. Marc Gross, Direktor für öffentliche Angelegenheiten bei der Chambre des Métiers (CDM), geht es um die Einhaltung der Regeln. Der Konkurrenzdruck sei für luxem-burgische Handwerksbetriebe ohnehin groß, denn französische, deutsche und belgische Betriebe drängen auf den Markt. „Wenn man eine so starke Konkurrenz hat, muss man dafür sorgen, dass jeder sich an die Regeln hält, das heißt Schwarzarbeit unterbinden.“ Wer den Mitarbeiter*innen keine Kranken- und Rentenkassenbeiträge zahlen muss und das Solidaritätsprinzip untergräbt, hat einen Wettbewerbsvorteil. Sozial-abgaben und Steuern fließen an den öffentlichen Kassen vorbei auf private Konten. Gross sagt: „Man kann davon ausgehen, dass in Zeiten von Krisenstimmung, bei hoher Inflation, das Risiko gegeben ist, dass mehr Schwarzarbeit kommt.“

Doch was die Bekämpfung unangemeldeter

Arbeit angeht, hält Luxemburg sich stark zurück.

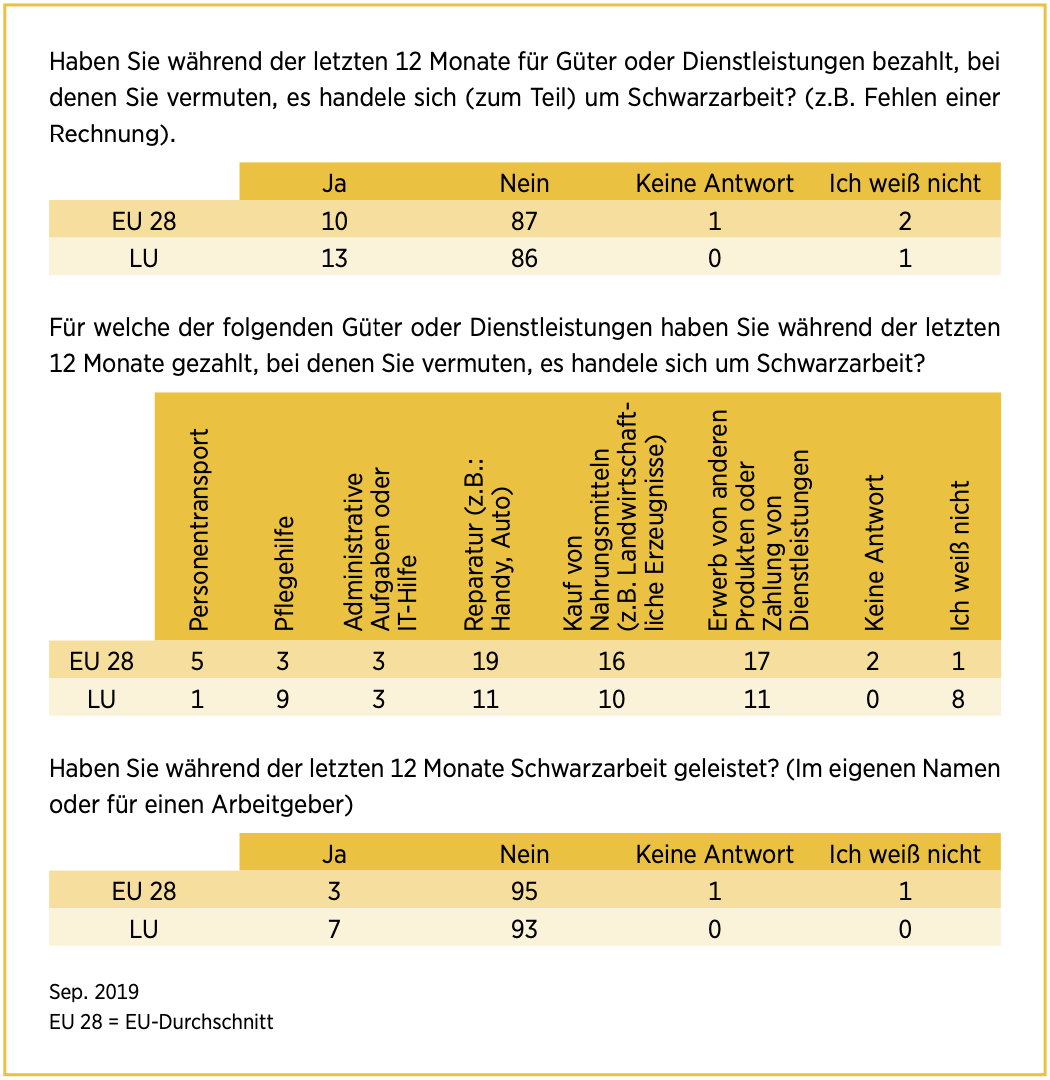

Internationale Erhebungen stützen diese Annahme, doch konkret für Luxemburg gibt es wieder keine Studien. Franz Clément zufolge ist die einzige einigermaßen zuverlässige Quelle das Eurobarometer, das größte Umfragewerkzeug der europäischen Statistikbehörde Eurostat. 2019 führte diese eine EU-weite Umfrage zu nicht-angemeldeter Arbeit durch. Laut Eurobarometer ist das Phänomen in Luxemburg recht überschaubar, gemessen an Ländern wie Italien, Zypern oder Griechenland, wo irreguläre Arbeits-verhältnisse einen großen Teil der Wirtschaft ausmachen.

In Luxemburg sagen 13 Prozent der Befragten, dass sie im vergangenen Jahr Waren oder Dienstleistungen gekauft haben, bei denen davon auszugehen ist, dass sie aus nicht-angemeldeter Arbeit stammen. Vor allem bei Care-Arbeit, Reparaturen oder Renovierungen zu Hause und Schönheitspflege wie Frisör und Maniküre nehmen es die Befragten in Luxemburg weniger genau. In den meisten anderen Ländern ist der Anteil dieser Dienstleistungen weitaus geringer. Sieben Prozent der Befragten in Luxemburg geben außerdem zu, im vergangenen Jahr selbst ohne Anmeldung gearbeitet zu haben. Das klingt wenig, ist aber mehr als in fast allen anderen Ländern. Nur in den Niederlanden und Dänemark gestehen ähnlich viele Leute das Vergehen. Wie im EU-Durchschnitt hat in Luxemburg ein Drittel angegeben, mindestens eine Person zu kennen, die unangemeldet arbeitet.

Auch die Aussagekraft dieser Studie schränken die Herausgeber*innen im Fazit jedoch ein: „Die Ergebnisse sollten als konservative Schätzung gesehen werden. Inwieweit die Befragten bereit sind, Auskunft zu geben, kann von der Akzeptanz und der Härte der gesetzlichen Strafen abhängen. Daher zeigen die Ergebnisse nur die unteren Grenzen des Ausmaßes auf.“ Außerdem werden zu Befragungen des Eurobarometers über Luxemburg nur Leute eingeladen, die einen offiziellen Wohnsitz im Land haben. Menschen ohne Aufenthaltstitel sowie Grenzgänger*innen sind davon ausgeschlossen.

Vor einigen Jahren hat die EU-Kommission die Bekämpfung nicht-angemeldeter Arbeit zur Priorität gemacht und die Platform tackling undeclared work gegründet. Auch Luxemburg hat eine*n Gesandte*n bestimmt, der*die das Land in Fragen der unangemeldeten Arbeit vertritt und Austausch mit anderen Ländern pflegen sollte. Durch dieses Netzwerk sollen die EU-Länder gemeinsame Lösungen erarbeiten und Erfahrungen aus-tauschen. Die Plattform ist inzwischen bei der 2019 neu gegründeten EU-Behörde European Labour Authority (ELA) angesiedelt. In deren Datenbank finden sich zahlreiche Studien und Good-Practice-Beispiele aus verschiedenen Ländern. Nur Luxemburg macht sich dort rar. Ein einziges Dokument zur allgemeinen Lage und Bekämpfung von travail clandestin ist zu finden. Darin steht bei verschiedenen Punkten, dazu gebe es keine Daten. Zwar pflegt die ITM den Austausch mit den anderen europäischen Ländern zu Fragen grenzüberschreitender Arbeitsverhältnisse. Doch was die Bekämpfung unangemeldeter Arbeit angeht, hält Luxemburg sich stark zurück.

Was Franz Clément in seiner Studie durch viel Türklingeln versucht hat, geschieht in anderen Ländern systematischer: in Italien mithilfe von speziellen Ermittlungs-gruppen, im Baltikum und in Skandinavien viel durch Digitalisierung. In Estland hat die Steuerbehörde eine Plattform mit Daten aller Unternehmen eingeführt. Jede Behörde, die es betrifft, speist dort Daten zu den Firmen ein und kann diese auch abrufen. So müssen die Beamt*innen nicht erst Datensets bei anderen Behörden anfragen, sondern haben Zugriff, wenn sie ihn brauchen. Ein Algorithmus erkennt auf Grundlage der Daten Unstimmig-keiten und spuckt ein Warnsignal aus, die Akte kann daraufhin überprüft werden. Würde man auch in Luxemburg alle vorhandenen Daten vernetzen, könnte man ein umfassenderes Bild erhalten, davon ist ITM-Direktor Marco Boly überzeugt.

Boly ärgert sich über die fehlende Vernetzung zwischen den Verwaltungen. „Wenn sich ein Verdacht erhärtet, dann muss ich als Direktor mit meinen Arbeits-inspektoren an Daten kommen, ohne dass ich zwei Jahre lang Briefe schreiben muss. Sonst ist der Kuchen kalt“, sagt er. Diskussionen über eine zentrale Datenbank und entsprechende Zugriffsrechte habe es gegeben, doch sie seien jedes Mal wegen Datenschutzbedenken verworfen worden. „Ich habe bis heute nicht verstanden, wieso wir permanent in Diskussionen mit anderen Verwaltungen sind, ob wir jetzt gerade das Datenschutzgesetz verletzt haben oder nicht. Das ridikülisiert den Inhalt.“

In der Antwort auf eine question parlementaire von 2017 kündigte der damalige Arbeitsminister Nicolas Schmit (LSAP) eine Plattform an, durch die sich die Behörden in Zukunft besser koordinieren könnten, um Sozial-dumping und unangemeldete Arbeit zu bekämpfen. Diese sollte in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern geschaffen werden. Der zur Zeit der Drucklegung aktuelle Minister Georges Engel sagt, er habe von diesem Plan keine Kenntnis. Doch es gibt regelmäßig Gespräche darüber, wie die Kommunikation zwischen den Behörden vereinfacht werden kann. Das Gesetz zu Einwanderung und Asyl, das die Chamber im Juli 2023 kurz vor der Sommerpause durchgewunken hat, sieht vor, den Datenaustausch zu ermöglichen. Mehr Details dazu, wie das passieren soll, liefert der Gesetzestext nicht.

Auch das Außenministerium und Arbeitsministerium können auf Anfrage keine genaueren Informationen geben, so die Pressereferent*innen. Nur die ITM weiß mehr: „Alle Daten, die mit der illegalen Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen zu tun haben, sollen in Zukunft elek-tronisch oder per Brief unter ITM, Zoll, Außenministerium und der Sozialversicherung ausgetauscht werden können. Bisher sei diese Datenweitergabe nur im Anschluss an Kontrollen möglich.“

Hallo! Douane!“

Der Gesetzentwurf bezieht sich nur auf Daten von Menschen aus Drittstaaten im Rahmen der illegalen Beschäftigung, nicht auf alle anderen Fälle, in denen die Datenweitergabe die Zusammenarbeit erleichtern könnte. Für den Zoll wären das vor allem die Entsendedaten, also die Angaben ausländischer Firmen, die Personal nach Luxemburg entsenden. Bisher haben die Beamt*innen auch keinen Zugang zu den Daten der Sozialversicherung. Auch dazu gebe es Gespräche, sagt Norbert Welu. Er ist Inspecteur de Direction beim Zoll. „Wenn einer sagt, ich bin bei dem Unternehmen angestellt, schreiben wir das eben auf. Natürlich sagt er, er ist bei der Sozialversicherung gemeldet, das schreiben wir auf. Es wäre einfacher, direkt die nötigen Informationen zu haben.“

Die Datenbanken könnten dem Zoll auch verraten, ob Arbeiter*innen eigentlich krankgemeldet sind oder Arbeitslosengeld beziehen. Stattdessen schickt der Zoll die Ergebnisse der Kontrollen an das Wirtschaftsministerium und die Staatsanwaltschaft, falls es zur Strafanzeige kommt. Bei Verstößen gegen das Arbeitsrecht schicken Welus Kolleg*innen einen Hinweis an die ITM. Es besteht kein Datenaustausch mit der Sozialversicherung oder der Unfallversicherung. „Da müssen wir einen Brief schreiben und Daten offiziell anfragen“, sagt Welu.

Dennoch ist Welu zufrieden mit den Fortschritten der Digitalisierung innerhalb der Douane: „Wir sind heute mit Laptops unterwegs, per E-Mail erreichbar, haben Zugang zum Registre national des personnes physiques und zum Luxembourg Business Register (LBR). Früher mussten wir zurück ins Büro fahren, um die Daten dort einzusehen“, auch die der internen Datenbanken.

So stehen sie am Montagmorgen vor einer Baustelle zwischen zwei Autos des Zolls, ein Beamter hat auf dem Verdeck des Kofferraums seinen Laptop aufgeklappt und sucht in der Datenbank nach dem Unternehmen, dessen Arbeiter ihre Papiere vorgelegt haben. Eigentlich hatte Keeven Schaul gedacht, dass sie bei dieser Kontrolle nichts fänden. Keeven Schaul ist Vérificateur principal beim Zoll. Er und sein Team – vier Uniformierte, Schusswaffe am Gürtel, geringeltes Kabel im Ohr – prüfen die Angaben der Arbeiter.

Schauls Team ist Teil der Diekircher Zoll-Brigade. Sie sind zuständig für alle Kontrollen der Niederlassungsgenehmigungen, für Umwelt- und Gesundheitsbestimmungen. Insgesamt besteht die Brigade aus elf Leuten, einige nur in Teilzeit. Viel Arbeit für so wenig Personal. Für die Kontrollen auf Baustellen und anderen Betriebsstätten bekommt der Zoll eine Liste mit Unternehmen vom Wirtschaftsministerium. Es handelt sich meist um Betriebe, deren Niederlassungsgenehmigung abgelaufen ist. Außerdem kommen Hinweise von Privatpersonen, von der Polizei oder der Domänen- und Mehrwertsteuerverwaltung (ACD).

Ergibt die Vorrecherche Unregelmäßigkeiten, rücken sie zur Kontrolle aus. Oft haben die Geschäftsführer*innen einfach vergessen, die Niederlassungsgenehmigung zu erneuern. Dann gibt es nicht sofort eine Strafanzeige, sondern erst wenn die Nachkontrolle das Gleiche ergibt. Norbert Welu sagt: „Wir sind nicht da, um die Leute zu schikanieren. Wir machen das, um die Wirtschaft zu schützen. Wir wollen, dass alle sich an die Regeln halten, Sozialabgaben leisten, Steuern zahlen.“ Im ersten Halbjahr 2023 stellten die Zollbeamt*innen 70 Verstöße gegen das Niederlassungsrecht in gut 300 Kontrollen fest.

Die fünf Zollbeamt*innen steigen aus den Autos, stehen vor einem halbfertigen Gebäude, von Baugerüsten umgeben und mit weißer Plane verhängt. Keeven Schaul geht mit einem Kollegen durch den Vordereingang, die anderen umzingeln das Gebäude. Wir folgen Schaul und seinem Kollegen ins Innere des Rohbaus. Der Schriftzug Douanes leuchtet im Licht der Baulampen auf ihren Rücken. Unten ist es menschenleer. Keine Reaktion auf ihre Rufe, die zwischen dem Beton hallen: „Moien! Hallo! Douane!“ Die Taschenlampe eingeschaltet steigen sie zügig den dunklen Treppenaufgang hinauf, mit jeder Stufe wird spanische Musik lauter. Sie endet abrupt. Aus den Ecken des zweiten Stocks kommen Arbeiter auf die Beamten zu. Einer zieht sofort seinen Ausweis aus dem Portemonnaie, ein anderer sagt, er habe seine Papiere vergessen. Beide werden zu den Kolleg*innen nach unten geschickt.

Drei Männer, ganz in Weiß, die T-Shirts, Shorts und Arbeitsschuhe von dicken weißen Flecken überzogen, Arme und Beine von einer weißen staubigen Schicht bedeckt, sagen, sie könnten ihre Arbeit nicht einfach so liegen lassen. Schaul gibt ihnen fünf Minuten, steht Wache, während sein Kollege alle Treppen des Rohbaus erklimmt und in alle Ecken, hinter jedes Mäuerchen, in jedes Kabuff schaut. „Manchmal verstecken sich hier noch welche, Flüchtlinge oder Unangemeldete. Oft haben die Firmen drei Leute angemeldet, aber zusätzlich arbeiten noch zwei ohne Papiere.“ Finden die Beamt*innen auf den Baustellen Arbeiter*innen, die keine Aufenthaltsgenehmigung haben, rufen sie sofort die Polizei hinzu. Die nimmt sie mit und informiert die Einwanderungsbehörde. Heute findet er keine Personen in Gebäudeecken verkrochen.

Entsendung

Das Entsendegesetz von 2002 sieht vor, dass ausländische Firmen, die hier Arbeiter*innen für bestimmte Einsätze beschäftigen, das Luxemburger Arbeitsrecht einhalten müssen. Dazu zählen der Mindestlohn ebenso wie der Arbeiternehmer*innenschutz. Außerdem muss das gesamte Personal vor dem Einsatz der ITM gemeldet werden. Diese Entsenderegeln gelten EU-weit. Das Gesetz wurde auf Basis einer EU-Richtlinie eingeführt. Dennoch sind bei Kontrollen häufig Verstöße aufgefallen, die unter dem Schlagwort Sozialdumping für Empörung sorgten. 2014 hat das E-Detachement die Papieranmeldung und persönliches Vorsprechen der Unternehmer*innen bei der ITM abgelöst. Das System zum E-Detachement weist jedem/r Arbeiter*in einen Barcode zu, den die Arbeitsinspektor*innen vor Ort scannen können. Die Datei enthält die Daten des/r Arbeiters*in.

Es bleibt eine ruhige Kontrolle. Niemand versucht wegzulaufen, keiner sucht Ärger und außerdem sprechen fast alle Arbeiter einigermaßen Französisch, sodass die Beamt*innen keine Smartphone-Übersetzung hinzuziehen müssen. Zehn Minuten nach Beginn der Kontrolle stehen auf dem Vorplatz der Baustelle elf Arbeiter und warten mit gleichmütiger Miene auf das Urteil, zücken Ausweise, Krankenversicherungskarten, Aufenthaltsgenehmigungen, Handys, Zigaretten. Einige telefonieren noch kurz, um sich Fotos ihrer Papiere schicken zu lassen.

Die Zollbeamt*innen stellen Fragen: „Wann waren Sie zum letzten Mal zur Untersuchung beim Arbeitsmediziner? Für wen arbeiten Sie? Haben Sie einen Arbeitsvertrag?“ „Ja, im Auto. Soll ich den holen?“ Einer der drei Weißen läuft zum Lieferwagen und holt seinen Arbeitsvertrag. Alle drei seien Cousins, erzählt er. Sie sind in Spanien gemeldet und laut Arbeitsvertrag noch innerhalb der dreimonatigen Probezeit. Keeven Schaul erklärt: „Sie arbeiten für eine luxemburgische Firma. Die fahren hier hoch, arbeiten drei Monate und fahren dann wieder runter nach Spanien.“ Sie teilen sich eine Wohnung für 650 Euro hinter der belgischen Grenze, erzählen sie Schaul. Die drei weißen Cousins verdienen 19,50 Euro pro Stunde, um die Innenwände mit Gips zu verputzen.

Ein Foto vom Arbeitsvertrag wird der Zoll der ITM schicken, sodass diese prüfen kann, ob sie bei der Sozialversicherung gemeldet sind. Auch alle Sicherheitsmängel, die den Zollbeamt*innen auffallen, melden sie der ITM. Die macht falls nötig eine Nachkontrolle mit Fokus auf Sicherheit. Zwei weitere Arbeiter kommen aus dem Gebäude hinterher getrottet. Sie wurden vom Bagger geholt. Einige dürfen sich schon wieder an die Arbeit machen, die Papiere sind in Ordnung. Die drei weißen Cousins werden heute nicht mehr zurück an die Arbeit gehen.

Denn die Kofferraumrecherche ergibt: Das Unternehmen hat nicht die richtige Niederlassungsgenehmigung. Für die drei Arbeiter ist das eine schlechte Nachricht. „Der Geschäftsführer hat eine Genehmigung für einen kaufmännischen Betrieb. Gipsarbeiten sind aber ein Handwerk“, sagt Schaul. Er bräuchte einen Meisterbrief, um die Niederlassungsgenehmigung zu beantragen. „Das heißt, wir rufen jetzt den Chef an und wenn der nicht beweisen kann, dass er die Genehmigung hat, erstellen wir eine Strafanzeige.“

Auch die drei Cousins aus Spanien werden informiert, denn sobald sie wissen, dass der Chef keine Genehmigung hat, und trotzdem arbeiten, machen sie sich des travail clandestin strafbar. „Die Leidtragenden werden sie sein“, sagt Keeven Schaul. „Sie werden ihr Geld nicht mehr verdienen und früher nach Hause fahren. Der Vertrag wird aufgelöst. Die Leidtragenden sind meistens die Arbeiter, ebenso wie die Kunden. Die finden keinen, der so kurzfristig übernimmt und bereit ist, die Arbeit weiterzuführen.“

„Wir sind nicht verantwortlich“

Wenn Schaul und sein Team unangemeldete Arbeiter*innen finden, stellen sie sofort eine Strafanzeige aus. Doch das ist nicht das Ziel der Zollkontrollen. Generalsekretär Norbert Welu stellt klar: „Die Leute zeigen immer mit dem Finger auf uns, wenn es um Schwarzarbeit geht. Aber die ITM ist zuständig für die Arbeiter. Wir, die Douane, agieren im Rahmen des Niederlassungsrechts.“

So genau lässt sich das jedoch nicht auseinanderhalten. Denn wer als Selbstständige*r ohne Niederlassungsgenehmigung arbeitet, macht sich laut Code du travail des travail clandestin strafbar. Auch in den Behörden scheint nicht immer Einigkeit darüber zu herrschen, wer für was zuständig ist. ITM-Direktor Marco Boly betont im Gespräch von Anfang an und immer wieder: „Wir sind nicht als einziges verantwortlich.“ Er zieht die Polizei, den Zoll und auch das Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) mit in die Verantwortung, sagt, die Polizei führe auch eigene Kontrollen durch, um unangemeldete Arbeit aufzudecken.

Die Polizei hingegen besteht darauf, bei der Bekämpfung von unangemeldeter Arbeit nur unterstützend zu handeln. Die Pressestelle verweist mich zurück an die ITM und lehnt ein Interview ab. Auf Nachfrage räumt die Polizei immerhin ein, sie sei kompetent, „wenn Personen angetroffen werden, die sich illegal im Land aufhalten.“ In dem Fall kontaktiert die Polizei die Einwanderungsbehörde. Die entscheidet, ob die Person festgenommen wird, und die Polizei vor Ort führt die Entscheidung des Ministeriums aus. „Auch die Kriminalpolizei deckt den Bereich der Schwarzarbeit ab, insbesondere wenn ein Verdacht auf Menschenhandel besteht.“ Regelmäßig rufen ITM und Zoll die Polizei zu ihren Kontrollen hinzu. Darüber, wie oft Polizei und ITM bei der Bekämpfung von unangemeldeter Arbeit zusammenarbeiten, führe die Polizei aber keine Statistik, so die Pressestelle. Dabei sieht Marco Boly die Rolle der Polizei fast als gewichtiger an als seine eigene. „Wir können emploi illégal nur feststellen.“ Auch der Zoll darf nicht weitergehen, niemanden festnehmen.

Die Polizei hingegen besteht darauf,

bei der Bekämpfung von unangemeldeter

Arbeit nur unterstützend zu handeln.

Das CCSS tut es der Polizei gleich und lehnt nach sechswöchiger Wartezeit die Interviewanfrage ab, wie auch die Verantwortung. „Es ist wichtig zu erwähnen, dass der Hauptakteur bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit die ITM ist“, heißt es aus der Pressestelle. Dennoch hat auch das CCSS eine Kontrollabteilung, die Kontrollen in Betrieben durchführt, falls eine andere Abteilung Unstimmigkeiten in der Akte entdeckt oder wenn eine andere Behörde darum bittet. Stellen die Kontrollen fest, dass Arbeit ohne Anmeldung beim CCSS getan wird, werden die Beiträge dem Arbeitgeber rückwirkend in Rechnung gestellt. Außerdem meldet das CCSS jeden Verstoß der ITM und der Staatsanwaltschaft. Bei einer dritten und vierten Behörde komme ich auch nicht weiter als zur Pressestelle. Die Generaldirektion für Mittelstand im Wirtschaftsministerium sagt, sie habe seit 2013 keine Verantwortlichkeit im Bereich des Kampfes gegen die Schwarzarbeit. Diese liege seitdem bei der ITM. Allerdings ist die Behörde Herausgeberin des 4. Aktionsplans für KMU, wo noch 2016 ausdrücklich eine Änderung der Gesetzgebung zu travail clandestin geplant war. Außerdem trägt die Behörde für Mittelstand die Verantwortung für das Niederlassungsrecht, das in direktem Zusammenhang mit unangemeldeter Arbeit steht. Die Trennlinie ist auch für die Generaldirektion für Mittelstand genauso gestrichelt wie für den Zoll.

Auch das Arbeitsministerium trägt zwar Verantwortung, doch hatte zumindest in den vergangenen zwei Jahren andere Prioritäten. Arbeitsminister Georges Engel sagt, das Thema Schwarzarbeit komme mit einer gewissen Regelmäßigkeit zur Sprache und er versuche sowieso immer, Schwarzarbeit so klein wie möglich zu halten. „Wir versuchen jeden Tag, Gesetze zu machen, damit Firmen, die sich an die Regeln halten, nicht durch andere Firmen benachteiligt werden, die sich nicht an die Regeln halten.“

Seitdem er im Amt ist, seit Anfang 2022, hatten andere Themen jedoch in seinem Kalender Vorrang. „Ich habe ganz viel über Plattformarbeit gesprochen mit meinen Sozialpartnern und die Diskussion darüber aktiv mitgestaltet, damit wir da in die richtige Richtung gehen. Wir haben im Parlament über das Gesetz zur Entsendung geredet. Auch da war ich impliziert. Wir haben dafür gesorgt, dass bei der ITM genug Leute zur Verfügung stehen, die die Arbeit auch machen können.“ Deshalb blickt Georges Engel positiv auf seine Amtszeit als Minister. „Ich denke, dass ich in diesen Monaten viel geschafft habe“, sagt er.

Hinter verschlossenen Türen

Davon haben unangemeldete Arbeiter*innen jedoch nichts mitbekommen – am allerwenigstens diejenigen, die in Privathaushalten beschäftigt sind, also in der Regel Frauen. Während Bauarbeiter*innen damit rechnen müssen, bei einer Kontrolle aufzufliegen, haben private Haushaltshilfen diese Angst nicht – ebenso wenig wie den Schutz. Private Haushalte sind geschlossener Raum, zu dem die Kontrolleur*innen des Zolls, der ITM und der Polizei keinen Zutritt haben. Nur in starken Verdachtsfällen, wenn Verdacht auf Menschenhandel, Ausbeutung oder Sklavenhaltung besteht, beantragen ITM und Polizei einen Durchsuchungsbefehl.

Marco Boly erklärt: „Wenn der Staatsanwalt der Meinung ist, dass die Beweise und Aussagen, die wir vorlegen, triftig sind, wird er den Hausdurchsuchungsbefehl ausstellen. Dann können wir mit der Polizei da rein gehen.“ Die Staatsanwaltschaft hat für dringende Fälle einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, durch den die Kontrolleur*innen schnell reagieren können. Solche Kontrollen kommen jedoch selten vor, nur bei Verdacht auf Menschenrechtsverletzungen. Wenn jemand der ITM meldet, dass die Nachbar*innen eine unangemeldete Arbeitskraft beschäftigen, werden diese Geschütze nicht aufgefahren. Daher sind Privathaushalte großenteils gesetzesfreier Raum, in dem die Bewohner*innen nach eigenem Ermessen Regeln für ihre Beschäftigten erschaffen können. Menschen, die ohne Papiere in privaten Haushalten arbeiten, sind ihren Arbeitgeber*innen ausgeliefert.

Bei der Asti hatte Jessica Lopes jeden Tag Frauen vor sich sitzen, die in dieser Situation sind – keine Papiere und keine andere Möglichkeit, als in Privathaushalten unangemeldet zu putzen, den Launen ihrer Arbeitgeber*innen unterworfen. „Die Arbeitgeber sind oft Teil der hohen Mittelschicht, fast alle Luxemburger. Es gibt auch Fälle, in denen Expats eine Hausangestellte mitbringen – spanische Familien, die in den EU-Institutionen arbeiten und ihr ecuadorianisches oder peruanisches Hausmädchen nach Luxemburg mitnehmen, ohne sie jemals anzumelden. Sie war schon ohne Aufenthaltsgenehmigung in Spanien und ist es hier auch. Aber in der Regel sind es luxemburgische Haushalte, die Hausangestellte haben, oft arbeiten sie für den Staat oder in anderen gut bezahlten Funktionen.“

Die Arbeitsverhältnisse reichen von wenigen Stunden pro Woche zu Vollzeitbeschäftigungen. Einige Frauen erleben an ihrem Arbeitsplatz Gewalt. Viele verdienen weniger als den Mindestlohn. „Manchmal werden sie überhaupt nicht bezahlt, sondern bekommen statt Geld irgendwelche Ausgleichsleistungen. Es gibt viele solcher komischen Arrangements. Einige leben im Haus, haben keine freien Tage, keine festen Arbeitszeiten. Es ist fast wie Sklavenhaltung, aber anders geframt. Die Fragen, ob sie angemeldet sind oder nicht, ob sie eine Rente haben werden oder nicht, sind zu weit entfernt, um sich darüber zu sorgen. Sie sind im Überlebensmodus.“

Oft grenzen diese Fälle an Menschenhandel, weiß Jessica Lopes und sie kann kaum etwas dagegen tun. „Frauen aus Peru leben so in spanischen Familien und meinen, sie hätten Glück gehabt, weil sie zu essen bekommen und ihre Krankenversicherung bezahlt wird. Sie sehen sich selbst nicht als Opfer von Ausbeutung. In dieser Situation ist es für uns sehr schwer, etwas zu unternehmen.“ Viele Frauen kennen ihre Rechte nicht und haben außerdem zu große Angst, um über Ausbeutung zu sprechen.

„Frauen werden noch unsichtbarer“

Als Gründerin und Präsidentin der A.s.b.l. Time for Equality setzt Rosa Brignone sich für Menschenrechte und die Gleich-stellung von Frauen ein. In den letzten Jahren hat sie sich vermehrt mit Lobbyarbeit für Opfer von Menschenhandel beschäftigt.

forum: Wie häufig erleben Arbeitskräfte in Luxemburg in nicht-regulären Arbeitsverhältnissen Ausbeutung?

Rosa Brignone: Wir haben nicht genug Zahlen dazu und das ist genau das Problem. Wenn es keine konkreten Daten gibt, neigt man dazu, zu denken, das Problem gäbe es nicht. Letztes Jahr wurde in Luxemburg keine einzige Frau als Opfer von Menschenhandel und Ausbeutung von Arbeitskräften erfasst und man schlussfolgert, das sei kein Problem. Aber wenn man mit den sozialen Einrichtungen spricht, sagen alle, die Ausbeutung von Frauen hat zugenommen – sexuelle Ausbeutung, Ausbeutung durch Arbeit, Menschenhandel. Es ist ein Paradox. Wie ist es möglich, dass man überall Indikatoren findet, die für eine Zunahme der Risiken und der Fälle sprechen – in verschiedenen Ländern, auf internationalem Niveau, die UN, etc. – vor allem seit der Pandemie? Wenn ich diese Zahlen sehe, denke ich also nicht: Ach, super, die Zahlen nehmen in Luxemburg ab. Sondern es gibt einen Grund, dass die Zahlen abnehmen und den muss man finden. Man muss den Grund für die Funkstille suchen.

Warum sind Frauen Ihrer Meinung nach stärker der Ausbeutung durch nicht-angemeldete Arbeit ausgeliefert?

Die Arbeit von Frauen ist unsichtbarer. Frauen sind stark überrepräsentiert in der häuslichen Arbeit – Haushalt, Putzen, Kochen, Kinderbetreuung, Betreuung von Älteren – also Care-Arbeit. Das sind die Aufgaben, die traditionell die Frau erledigt hat, die einfach gemacht wurden, unauffällig und umsonst. Traditionell ist das nicht als echte Arbeit anerkannt. Man hat diese Assoziation der häuslichen Umgebung, abseits vom beruflichen Umfeld. Das ist eine anstrengende Arbeit, die viel Zeit einnimmt, sie ist essenziell für das Leben und das Funktionieren der Gesellschaft, aber sie wird weder richtig anerkannt noch gern bezahlt. Man hört oft das Argument, für mich ist diese Person wie Familie. Und Familienmitglieder bezahlt man natürlich nicht für ihre Hilfe. Private Haushalte sind nicht an Kollektivverträge des Sektors gebunden. Während der Pandemie habe ich mich dafür eingesetzt, dass auch private Haushaltshilfen Ausgleichszahlungen für Kurzarbeit bekommen. Das hätte sehr wenig gekostet, das sind wenige Leute, aber es hätte sie besser abgesichert gegen Arbeitslosigkeit, Krankheit und Verdienstausfall. Außerdem wäre es eine Anerkennung für diese Menschen gewesen, ein symbolischer Schritt. Aber mein Vorschlag wurde abgelehnt. Das ist eine Abwertung dieser Arbeit und der Menschen, die diese Arbeit machen. Und es ist kein Zufall, dass das Frauen sind.

Sehr oft sind es inzwischen Frauen mit Migrationshintergrund.

Wenn man die globale und internationale Dimension betrachtet, in der die Arbeitsbedingungen für Frauen sich immer mehr verbessern und Frauen arbeiten neben der Kindererziehung, müssen Familien diese Arbeit weiterdelegieren. Sie brauchen Hilfe für diese Aufgaben. Das heißt, diese zeitaufwändige Arbeit wird an andere Frauen weitergegeben, häufig sind das Ausländerinnen, die Geld brauchen und in einer schwierigen Situation sind. Diese Arbeitslast wird also verschoben. Es ist immer noch feminisiert, aber sie ändert Klasse und Herkunft. Deshalb wird diese Arbeit häufig von migrantischen Frauen erledigt – mit oder ohne Papiere. Das kommt der Einstellung des Kolonialismus sehr nahe.

In den vergangenen Jahren wurde viel unternommen, um Haushaltskräfte mehr zu schützen, die vereinfachte Anmeldungsprozedur des CCSS zum Beispiel. Was muss Ihrer Meinung nach noch geschehen?

Seit Jahren fordert das UN-Komitee zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW), dass Luxemburg die Konvention 189 der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zur menschenwürdigen Arbeit für Hausangestellte ratifiziert. Warum passiert das nicht? Es wäre eine wichtige Botschaft und würde soziale Entwicklungen anstoßen. Die Konvention stärkt zum Beispiel das Versammlungsrecht. Sie könnten dann Gewerkschaften gründen. Nicht angemeldete Arbeiterinnen sind sehr anfällig für Ausbeutung, Missbrauch und Belästigung. Sie haben keine Vertreter, keine Gemeinschaft, an die sie sich wenden können. Wenn wir Leuten vorschlagen, Missstände anzuzeigen, sagen sie sofort Nein. Ich verstehe das. Sie fragen, was soll das bringen? Man macht diese ganze gerichtliche Prozedur durch und dann? In der Regel wird man dann abgeschoben.

ILO-Konvention Nr. 189: Staaten, die das Übereinkommen Nr. 189 der ILO von 2011 unterzeichnen, verpflichten sich dazu, in ihrer Gesetzgebung menschenwürdige Arbeitsbedingungen für Hausangestellte zu fördern. Die Maßnahmen betreffen Bezahlung und Arbeitsbedingungen, die Versammlungsfreiheit und das Recht zu Kollektivverhandlungen, die Beseitigung von Zwangsarbeit und Diskriminierung. Außerdem soll die Konvention zu einer Anerkennung des bedeutenden Beitrags von Hausangestellten zur globalen Wirtschaft führen. Luxemburg hat dieses Übereinkommen noch nicht ratifiziert, „da vor Jahren Gespräche zwischen den Sozialpartnern zum Thema Arbeitszeit ohne Ergebnis beendet wurden und die Ratifizierung danach nicht mehr thematisiert wurde“, so das Arbeitsministerium – eine Antwort ohne Inhalt.

Keine Stimme für Sans Papiers in Luxemburg

Wer in Luxemburg ohne Papiere arbeitet, spricht nicht darüber, zumindest nicht mit Menschen, deren Status in Ordnung ist. Nur sehr zögerlich und mithilfe von viel Vermittlung, traut sich Matilda, von ihrer Situation zu erzählen, doch will sie weder ihren Namen noch ihr Herkunftsland in der Zeitung lesen. Ihren Wohnort gibt sie selbst vertraulich nicht preis. Matilda erzählt nicht von schlechten Arbeitsbedingungen, nicht von Elend und nur wenig von ihren Sorgen. Dabei sei alles viel schlimmer, als sie zugibt, weiß Jessica Lopes. Während der Pandemie kam Matilda gemeinsam mit ihrem Sohn aus Lateinamerika nach Luxemburg. Bekannte in ihrem Heimatort hatten ihr gesagt, sie hätten hier Arbeit für sie.

Stattdessen waren Mutter und Sohn allein, ohne Geld, ohne Arbeit, inmitten von Lockdowns und Unsicherheit. Im Internet fand Matilda Kontakt zur Asti, über Facebook fand sie Leute aus ihrem Heimatland. Dort fand sie ein halbes Jahr später auch Arbeit in einem spanisch-sprachigen Haushalt. Später haben sie sie weiterempfohlen, so kam Matilda an andere Haushalte. „Das Problem ist, dass sie oft verreisen. Jedes Mal, wenn sie reisen, stehe ich ohne Arbeit da.“ Oft sind es nur zwei oder drei Tage, dann sagen sie Matilda erst am Vortag, dass sie die kommenden Tage nicht zu kommen braucht. Manchmal sind ihre Arbeitgeber*innen auch für zwei Wochen oder gar einen Monat auf Reisen. Dann verdient Matilda kein Geld. Sie versucht, andere Haushalte zu finden, doch die meisten Familien suchen langfristige Haushaltshilfen, keine Aushilfe für eine Woche. Wenn Matilda eine Woche kein Geld verdient, kommt es vor, dass sie und ihr Sohn nichts zu essen haben. Während der Pandemie haben 160 Minderjährige die Essensbons der Asti in Anspruch genommen. Mindestens so viele Kinder ohne Papiere leben also in Luxemburg.

Abgesehen von den vielen Urlauben, sagt Matilda, fühle sie sich wohl in den Haushalten. Viele ihrer Freundinnen hätten Gewalt erlebt, körperliche und psychische, davon sei sie verschont geblieben. Sie lebt gemeinsam mit ihrem Sohn in einem Zimmer, teilt sich die Wohnung, Küche und Bad, mit anderen Leuten. Ihr Sohn geht seit ihrer Ankunft an ein Luxemburger Lycée. Die Schulpflicht gilt für alle Kinder, auch die ohne Papiere. Obwohl die Schulen oft über den Aufenthalts-status Bescheid wissen, geben sie diese Informationen nicht weiter. Wenn sie noch etwas durchhalten, kann Matilda bald eine Regularisierung für beide beantragen. Wenn das Kind seit vier Jahren hier zur Schule geht, kann man den Antrag stellen. Das versucht sie gemeinsam mit der Asti. Wenn Matilda an ihre Zukunft denkt, hat sie nur ein Ziel vor Augen: ein Leben ohne Angst mit regulärem Aufenthalt und Arbeitsvertrag. Vier Jahre muss sie dafür durchhalten, ohne erwischt zu werden.

Ab in Abschiebehaft

Matilda versucht bis dahin, geduckt zu leben, zu laufen, zu arbeiten. Sie versucht, niemandem aufzufallen. Durchhalten statt sprechen – wie es so viele andere in ähnlicher Situation machen. Sie haben keine Stimme außerhalb der Hauswände und erst recht keine Interessensvertretung. Im OGBL habe man nie in Betracht gezogen, auch Arbeiter*innen zu vertreten, die unangemeldet oder gar ohne Papiere sind, sagt Estelle Winter, die Verantwortliche für den Reinigungssektor. Manchmal kommen Leute, die unangemeldet arbeiten, dann geben wir ihnen die Adresse der sozialen Einrichtungen.“ Dafür gebe es ja die Asti.

Anders sieht das ihr Kollege Jean-Luc de Matteis, Zentralsekretär beim OGBL–Syndikat Bau, Bauhandwerk und Metallkonstruktionen. Der OGBL habe zwar keine zentralisierte Abteilung für Sans Papiers oder Menschen, die unangemeldet arbeiten, erklärt er. Aber jedes der Syndikate sei kompetent, um auch diese Arbeiter*innen zu beraten und zu unterstützen, je nach Branche. „Die Leute können überall anrufen oder direkt mit den Betriebsräten vor Ort sprechen und wir sehen, was wir tun können. Wir können ihnen helfen, den Arbeitgeber zu verklagen oder eine Meldung an das CCSS zu schicken.“ Es sei jedoch schwierig, strukturell das Problem der unangemeldeten und illegalen Arbeit anzugehen, weil die Leute Angst haben. „Schon wenn wir sagen, wir können helfen, aber dazu müssen wir einen Brief schreiben, haben sie Angst.“ Jedes Dokument kann als Beweisstück gesehen werden.

Die regionalen Politiker*innen respektieren

bindende europäische Richtlinien nicht.

In Belgien sind die Gewerkschaften weiter. Die Confédération des Syndicats chrétiens (CSC) vertritt gemeinsam mit der Ligue des travailleues domestiques sans papiers (Ligue) Frauen, die in Privathaushalten arbeiten. Eva Jimenez Lamas ist das Gesicht der militanten Bewegung für die Rechte von Arbeiter*innen ohne Papiere. Sie trägt ein hautfarbenes Kopftuch, von dem eine Spitze locker ihre Schulter hinunterhängt, lange, goldene Ohrringe und ein rosafarbenes Kleid, als wir sie bei einem Streik der unangemeldeten Haushaltshilfen treffen. Sie ist bei der Brüsseler CSC verantwortlich für die Sektion Einwanderung und Sans-Papiers. Im Juni hat die CSC offiziell Beschwerde beim Europäischen Parlament eingereicht. Der Vorwurf: Die regionalen Politiker*innen respektieren bindende europäische Richtlinien nicht. „Wir wollen daran erinnern, dass es europäische Regeln gibt, die erlauben, Anzeige zu erstatten, auch wenn man keine Aufenthaltsgenehmigung hat“, erklärt Eva Jimenez diesen symbolischen Schritt.

Das Ziel der Opfer-Richtlinie und der Sanktionen-Richtlinie ist, effizient Arbeitgeber*innen für Missbrauch zu bestrafen und nicht die Arbeiter und Arbeiterinnen. „Doch heutzutage werden die Arbeiterinnen in privaten Haus-halten, die Opfer von Missbrauch sind, bei der Anzeige festgenommen und in ein geschlossenes Abschiebezentrum gesperrt. Es gibt keinen Zugang zur Justiz. Belgien muss ihnen für die Dauer des Prozesses einen Aufenthaltstitel geben.“ Dabei erhält Belgien ebenso wie Luxemburg in den Bewertungen der EU-Kommission lobende Kommentare über die regel-konforme Umsetzung der Richtlinien. Viele Arbeiterinnen sind immerhin in der Lage, kündigen zu können und eine neue Stelle suchen. „Aber sie können Missbrauch nicht anzeigen. Sie gehen als Opfer in die Polizeiwache und kommen als Schuldige wieder heraus“, sagt Eva Jimenez.

Die CSC fordert für alle Arbeiter*innen Zugang zu Weiterbildungen. „Viele gehen große Risiken bei ihrer Arbeit ein, sie betreuen zum Beispiel Kinder mit Autismus“, erklärt Eva Jimenez. Und die Gewerkschaft ist nicht bescheiden. Eine weitere Forderung lautet: Aufenthaltstitel für alle Haushaltshilfen und Pflegekräfte. „Carework ist eine fundamentale Arbeit, die, falls sie nicht erledigt wird, tausende von Menschen, besonders in den Metropol-regionen wie Brüssel, davon abhalten würde, an anderen Orten arbeiten zu gehen, um wirtschaftlichen Reichtum zu schaffen“, argumentiert Eva Jimenez.

Die CSC ist weit von der Erfüllung ihrer Forderungen entfernt, die Beschwerde bei der EU vor allem symbolisch. Ihre Anliegen für Sans Papiers werden von vielen Politiker*innen abgeschmettert. Doch eine Mitstreiterin von Eva Jimenez erzählt: „Wir hatten viele kleine Siege. Noch vor einigen Jahren wurde in Belgien nicht über die Situation von Haushalts-hilfen gesprochen. Aber dank der CSC und der Ligue ist das jetzt anders. Wir treffen Politiker, um unsere Forderungen zu stellen.“ Die Gewerkschaft hat die politische Stimme der Arbeiter*innen ohne Aufenthaltstitel gestärkt. „Sie müssen verstehen, dass nie etwas vorankommen kann, wenn sich jede nur in ihrem Zimmer versteckt. Sie müssen sich zeigen und kämpfen“, sagt sie. Sollte doch jemand in Abschiebehaft landen, versuche die CSC alles, um die Person zu befreien, rufe juristischen Beistand und die Presse.

Streik der Haushaltsarbeiterinnen ohne Papiere

Streik der Haushaltsarbeiterinnen ohne Papiere

Am 16. Juni, dem Internationalen Tag der Hausangestellten, rief die Brüsseler Sektion der belgischen Gewerkschaft CSC gemeinsam mit der Ligue des travailleuses domestiques sans papiers zum Streik auf. Die CSC zahlte den Hausangestellten den Lohn für den Streiktag. Ab zehn Uhr versammelten sich zwischen 150 und 200 Menschen hinter dem Palais de Justice in Brüssel, um zu demonstrieren – für das Recht auf Arbeitnehmer*innenschutz für Menschen ohne legalen Aufenthalt.

Beim Streik sitzen etwa 20 Frauen auf der Bühne, allesamt Reinigungskräfte, in Sneakers und T-Shirts, ohne Sozialversicherung, ohne Papiere. Obwohl sie sich illegal im Land aufhalten, zeigen sie ihr Gesicht, lassen sich fotografieren und filmen, treten mit ihrer Stimme und ihrer Geschichte für die Rechte von Sans-Papiers ein. In einem gespielten Prozess, vor einem Gericht aus Papp-maschee, werden hier am Streiktag all diejenigen angeklagt und verurteilt, die für das Unrecht verantwortlich sind, das den Arbeiterinnen ohne Papiere in Belgien zustößt. Die Richterin an einem Pult in selbst genähter Robe bittet Heni in den Zeugenstand, um ihre Geschichte zu erzählen. Eine kleine Frau betritt das Podium, erzählt.

Mein Name ist Heni, ich komme von den Philippinen und bin vor zwei Jahren in Brüssel angekommen. Ich arbeite in Belgien, um meine Familie zu unterstützen. Ich bin ein neues Mitglied der Ligue des Travailleuses domestiques sans papiers.

Als Haushaltshilfe hat Heni in verschiedenen Familien gearbeitet, zuletzt bei einem Paar in einem Brüsseler Vorort, putzen, kochen, Wäsche waschen.

Ich war dort von Montag bis Samstag, von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends. Samstag habe ich um vier Uhr aufgehört. Und mir wurden nur 6 Euro pro Stunde gezahlt.

Nach zwei Wochen bat der Mann, mein Arbeitgeber mich, ihn zu massieren. Ich habe abgelehnt, das war nicht Teil meines Jobs.

Er zwang sie, seinen ganzen Körper zu massieren, dreimal pro Woche.

Obwohl ich nicht wollte, musste ich es tun, weil er mein Chef war. Ich nahm die Szenen auf Video auf und zeigte die Aufnahme seiner Frau. Sie war auf seiner Seite. Sie beide haben mich beschuldigt, Geld gestohlen zu haben, ohne jegliche Beweise. Sie haben mich gefeuert, ohne mir den Lohn für den letzten Monat zu zahlen, den ich gearbeitet habe. Sie haben mich wie eine Diebin behandelt und mir gedroht, die Polizei zu rufen, um mich zurück in mein Heimatland zu schicken. Ich wurde von ihnen schikaniert.

Ich bin zur Gewerkschaft gegangen, um zu sehen, ob ich eine Anzeige erstatten kann, aber das ist sehr schwierig, weil es schwer ist, Beweise vorzulegen, wenn man im informellen Sektor ohne Papiere arbeitet. Außerdem würde ich mit einer Anzeige große Risiken eingehen. Ich habe Angst, dass man mich zurück auf die Philippinen abschiebt. Außerdem ist es schwer, einen neuen Job zu finden, weil diese Leute viel Macht über mich haben.

Doch seht mich an. Ich bin hier. Ich stehe vor euch allen. Ich bin nicht allein. Wir sind hier. Wir sind nicht allein.

Viele Frauen, die ohne Papiere arbeiten, machen ähnliche Erfahrungen. Sie erleben finanzielle Ausbeutung, körperliche, psychische und sexuelle Misshandlungen. Doch können sie keine Anzeige erstatten, da sie sonst die Ausweisung riskieren. Viele können es sich nicht einmal leisten, die Arbeit aufzugeben. Ihre Not macht sie angreifbar für alle Formen der Ausbeutung. Die Situation in Luxemburg ist die gleiche wie in Belgien. Der einzige Unterschied ist: In Belgien trauen die Frauen sich nun, darüber zu sprechen. Missstände werden publik, da die Gewerkschaft ihnen eine Stimme verleiht.

Später frage ich eine andere Streikteilnehmerin, ob sie keine Angst hat, sich hier öffentlich als illegal Eingewanderte mit Namen und Gesicht zu zeigen. Ching Sapali ist von den Philippinen, genau wie Heni. Sie trägt Cowboy-hut und hat ein rundes Gesicht.

Nein, ich habe keine Angst. Wenn ich weiß, ich bin unter Menschen, denen ich vertrauen kann, dann habe ich keine Angst. Solange ich die Polizei nicht auf mich aufmerksam mache, passiert nichts. Man muss sich halt an die Gesetze halten. Seitdem ich Mitglied der Ligue bin, habe ich viele Menschen kennengelernt. Das hat mir geholfen, Probleme zu lösen.

Zum Beispiel heute: Anstatt zu Hause zu sitzen, bin ich hier, treffe Leute, du stellst mir Fragen, so vergesse ich meine Sorgen. Die Ligue hat mich einige Male gebeten, meine Geschichte öffentlich zu erzählen. Dann erzähle ich, wie ich herkam, warum ich hier bin – um meine Familie zu unterstützen. Niemand ist nur für sich selbst hier. Arbeit finden, Geld verdienen für die Zukunft der Familie. Es geht immer nur darum, der Familie helfen, die Familie unterstützen, alles für die Familie. Nur dank ihnen sind wir überhaupt hier, im Universum, nicht?

Vor sechs Jahren ist Ching Sapalis Mutter gestorben, noch immer steigen ihr Tränen in die Augen, wenn sie davon spricht. Sie nimmt einen Moment die Sonnenbrille ab, wischt sich zwei Tränen aus dem Gesicht.

Es ist schwer für mich, dass ich nicht bei ihr sein konnte, als sie starb. Ich wollte nach Hause, um sie zu sehen, aber ich konnte nicht. Anstatt nach Hause zu fliegen, habe ich ihr mein Geld gegeben, für ihre Beerdigung. Sie hat sich gewünscht, dass ich komme, aber wie hätte ich das machen sollen?

Ching Sapali hat noch immer Schulden in ihrem Heimatland, den Philippinen. Um das Visum für Europa, den Flug und eine befristete Arbeitserlaubnis zu bezahlen, hat sie einen Kredit aufgenommen, den sie nie zurückzahlen konnte. Eine Agentur hatte ihr die Papiere besorgt, mit dem Versprechen, in Europa gebe es Arbeit für sie. Immer der gleiche Lockruf – das Versprechen von Arbeit, von einer Perspektive, einem besseren Leben für die Familie durch europäisches Geld. Ein unerfülltes Versprechen ohne Ausweg. Zurück kann Ching Sapali nicht. Selbst wenn sie die nötigen Papiere hätte, könnte sie wegen der Schulden nicht auf die Philippinen zurück.

Ich bin Ching Sapali von den Philippinen. Naja, meine Situation: Ich bin Eingewanderte ohne legalen Aufenthalt. Als ich herkam, hatte ich keine Arbeit. Sechs Monate ohne Arbeit, es ist schwer so zu überleben. Ich überlege immer nur, wie ich ohne legalen Job überleben kann. Du musst überlegen, wie du eine Wohnung bezahlst, wie du etwas zu Essen bekommst. Du kannst nicht überleben, ohne zu essen. Und ich will nicht draußen schlafen. Im Winter musst du eine Wohnung finden für deine Sicherheit.

Die Wohnung teilt sie sich mit vier anderen. So braucht sie zumindest nicht allein für Miete, Strom, Internet und Gas zu bezahlen. Sie arbeitet etwa fünf Stunden am Tag, putzt bei Leuten zu Hause. Eigentlich ist sie gelernte Schneiderin. Mit Näharbeiten und Haare schneiden konnte sie etwas dazuverdienen und so die Miete stemmen.

Immer wieder laufe ich herum, frage nach Arbeit. Aber es ist nicht einfach. Sie sagen, ja, wir brauchen Arbeiter, aber welche mit Papieren. Für mich ist alles unangemeldet.

Inzwischen hat sie ein regelmäßiges Einkommen als Haushaltshilfe. Im Gegensatz zu vielen anderen Bekannten hat Ching Sapali bisher weder sexuellen noch anderen Missbrauch während der Arbeit erlebt. Dennoch wurde ihr schon mehrmals der Lohn vorenthalten. Sie zeigt Verständnis für ihre Arbeitgeberin – obwohl sie selbst in einer viel schlechteren Situation ist.

Ich verstehe das, sie hat auch nicht genug Geld. Also habe ich das akzeptiert. Ich weiß, dass sie nicht genug Arbeit hat, zusätzlich zu den Kindern. Für mich ist sie wie eine große Schwester, ich brauche kein Geld von ihr zu nehmen. Obwohl ich lange für sie gearbeitet habe. Aber das ist ok, ich hoffe, Gott wird mir helfen zu überleben.

Gott wird viel zu tun haben. Die Hilfsorganisationen schätzen die Zahl der Arbeiter*innen ohne Aufenthaltserlaubnis auf 70.000 bis 80.000, laut einer Studie der CSC. Darin gibt nur etwa ein Viertel an, überhaupt das Recht zu haben, die Arbeit für Urlaub oder Krankheit zu unterbrechen, wenn auch unbezahlt. Die Hälfte hat gar keinen Anspruch auf Urlaub. Vier von Fünf bekommen keine Schutzausrüstung gestellt, nicht einmal Masken während der Pandemie, keine Arbeitsschuhe auf Baustellen. Viele erleben Ausbeutung. Die Gewerkschaft CSC fordert bessere Arbeitskonditionen für Sans Papiers.

Operation Faustschlag

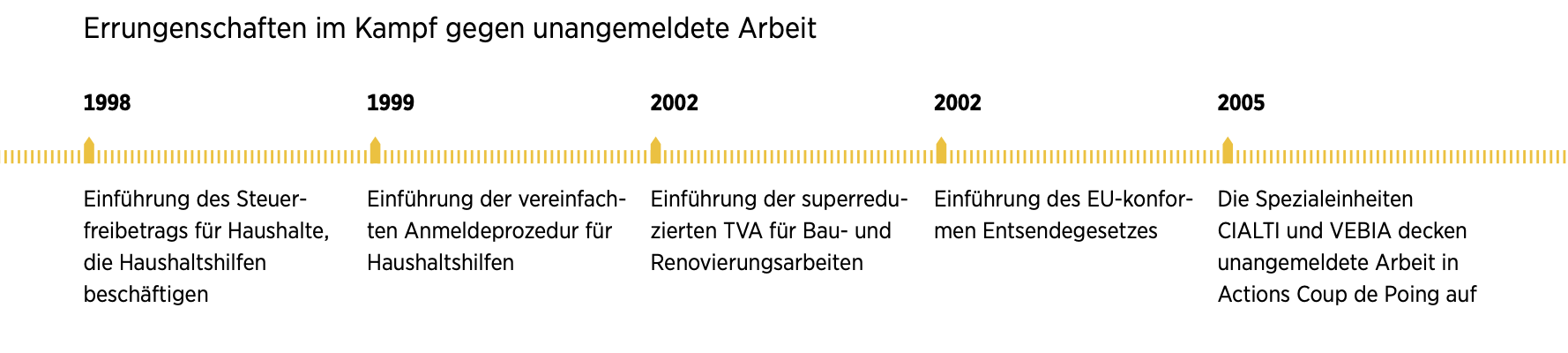

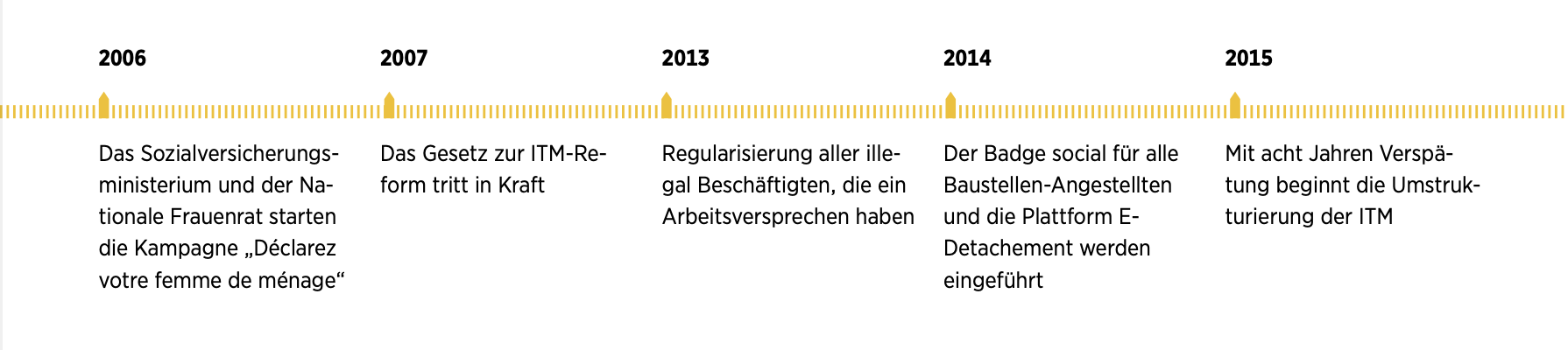

Die Brüsseler CSC und die Ligue machen Ausbeutung von Sans Papiers inzwischen regelmäßig zum Thema öffentlicher Debatten in Belgien. Es gibt Schätzungen über Zahlen, Frauen haben eine Stimme, Arbeiter*innen finden Gehör. Noch immer haben die CSC und die Ligue Hürden zu überwinden, Politiker*innen zu überzeugen, doch immerhin zeichnet sich in Belgien Fortschritt ab, während Luxemburg das Thema erfolgreich von den Verhandlungstischen wischt. Selbst die luxemburgische Presse zeigte wenig Interesse für unangemeldete Arbeit in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Wenn Zeitungen berichteten, dann aufgrund von Pressemitteilungen und gezielter Kommunikation der Behörden. Ab 2005 schaffte es das Schlagwort Schwarzarbeit immer wieder kurz in die Schlagzeilen. 2007 lautete der Titel im Luxemburger Wort „Rekordschwarzarbeit aufgedeckt – Behörden schließen Großbaustelle in Strassen“. Laut Pressemittteilung entdeckte die Task Force der Cellule interadministrative de lutte contre le travail illégal (CIALTI) in einer Action Coup de Poing sechs Unternehmen, die ohne Niederlassungs-genehmigung arbeiteten. Laut Wort-Artikel stellte der Zoll sechs Bußgeldbescheide wegen Schwarzarbeit aus und zahlreiche weitere Verstöße wurden gemeldet.

CIALTI und die Verwaltungseinheit zur Bekämpfung illegaler Arbeit (VEBIA) waren Einheiten, in denen Zoll, ITM, Polizei und weitere Behörden gemeinsam Coups planten und ausführten, um gezielt illegale Beschäftigungsverhältnisse aufzudecken. Eine Zeit lang taten die Behörden viel dafür, mit solchen Aktionen im Rampenlicht zu stehen. Inzwischen hat sich die Arbeitsweise der ITM geändert. „Das klang unheimlich gut, Actions Coups de Poing“, sagt Marco Boly. Die ITM lud gezielt die Presse ein, um mit den Faustschlag-Aktionen ins Gespräch zu kommen. Doch Boly sagt: „CIALTI war eine Struktur, die irgendjemand bei der ITM zusammen mit der Douane ins Leben gerufen hat. Aber die hatte überhaupt keine Rechtsgrundlage.“

Nachdem Marco Boly 2015 den Direktoren-sessel einnahm, schaffte er die nicht gesetzlich geregelten Spezialeinheiten ab. Drei weitere Punkte sprechen ihm zufolge gegen ein solches Vorgehen. „Es ist ein riesiger administrativer Aufwand, es hat sehr viel gekostet, und oft kam nichts dabei raus.“ Außerdem bestehe seit der Einführung des E-Detachement sowieso eine engere Zusammenarbeit mit dem Zoll, sodass eine besondere Einheit dafür nicht nötig ist. Schließlich passt ein so aggressives Vorgehen, das auf Einschüchterung und Abschreckung setzt, nicht mehr in das Selbstbild der ITM, seitdem Boly den Reformprozess begleitet. „Wir sind keine Bestrafungskolonie mehr. Wir funktionieren nach Ampelprinzip. Da passt das nicht ins Konzept.“

Eine Zeit lang taten die Behörden viel dafür,

mit solchen Aktionen im Rampenlicht zu stehen.

Boly sieht die ITM in erster Linie als Beratungsorgan, wird er nicht müde zu betonen. Er hat sich zum Ziel gesetzt, das Image der ITM zu verbessern. Dazu hat die ITM das Ampelprinzip eingeführt: Grün, Orange, Rot – erst beraten, dann kontrollieren, dann im Zweifelsfall bestrafen. Doch lässt sich dieses farbenfrohe Sinnbild nicht auf Fälle anwenden, in denen Arbeitnehmer*innen ausgebeutet werden. Wer Menschen illegal beschäftigt, wird nicht erst beraten, sondern direkt bestraft. Mit dem kommenden Gesetz zu Einwanderung und Asyl steigen die Strafen erheblich.

Der Imagewandel der ITM ist Teil der Reform, die sich seit Jahrzehnten hinzieht. Er steht für eine tiefgreifende Umstrukturierung auch hinter den Kulissen. Über die Reform, die heute umgesetzt wird, wird mindestens seit den frühen 1990er Jahren gesprochen. Die ITM wurde ihrer Rolle als Gewerbeaufsicht nicht gerecht. Die Abteilungen der ITM arbeiteten isoliert, ohne Absprache untereinander, und Inspektor*innen waren nicht befugt, Bußgelder auszustellen. Es gab nicht einmal eine geregelte Ausbildung.

2007 wurde die Reform per Gesetz beschlossen und ausgearbeitet – und anschließend passierte nichts. Erst 2015, mit dem Wechsel der Direktion und Boly als neuem Direktor, wurde sie tatsächlich umgesetzt. Die ITM erhielt die Befugnis, Arbeitsstätten umgehend zu schließen, wenn sie gravierende Verstöße feststellt. Der Beruf der Inspektor*innen wurde durch die Reform aufgewertet. Sie erhalten inzwischen den Beamt*innenstatus, nachdem sie die Ausbildung durchlaufen haben. In dieser geht es um Arbeitssicherheit und Arbeitsrecht, Mediation und Deeskalationstraining, technologische Fortbildungen für die Systeme. Die Herangehensweise sei eine andere, erklärt Boly. „Das ist ein radikaler Wandel von einer reaktiven ITM, die immer nur sporadisch eingegriffen hat, hin zu einem Präventionskonzept, wo wir die Leute aktiv beraten können.“ Zu einer effizienten Gewerbeaufsicht zählt vor allem genug Personal. 2015 waren drei Arbeitsinspektor*innen in der Aus-bildung, dieses Jahr sind es 67.

Die Personalaufstockung bei der ITM ist eine der großen Errungenschaften, Teil einer Umstrukturierung, die lange überfällig war. Von Laptops bei Kontrollen, wie Keeven Schauls Team sie nutzt, war die ITM, als Boly 2015 als Direktor einstieg, Jahre entfernt. Er erinnert sich: „Das Sekretariat der Direktion hat noch komplett mit der Schreibmaschine gearbeitet.“ Die Reform der ITM war und ist eine der wichtigsten Entwicklungen im Kampf gegen unangemeldete Arbeit. 112 Arbeitsinspektor*innen haben im vergangenen Jahr 10.072 Kontrollen durchgeführt. Finanziell sowie auch gemessen an der Anzahl der Kontrollen machen illegale Beschäftigung und nicht-deklarierte Arbeit nur einen Bruchteil der Ergebnisse aus. Knapp 170 der über 10.000 Kontrollen standen in Zusammenhang mit diesen beiden Vergehen. Von den gut zehn Millionen Euro, die die ITM an Bußgeldern erhoben hat, waren zwei Drittel wegen Verstößen gegen das Entsenderecht. Bei einer Pressekonferenz im April führten Marco Boly und Georges Engel eine Gruppe Journalist*innen nach der Präsentation des Jahresberichts auf die Baustelle neben dem ITM-Hauptgebäude.

Über Marco Bolys Jackett eine neue Warnweste, auf dem grauen Haar ein neuer glänzender Helm, das bequeme Modell mit verstellbarer Kopfweite. Der Bauherr fährt mit dem Finger über den Grundriss der neuen Sporthalle, der an der Wand des zukünftigen Eingangsbereiches hängt. Auf der scheinbar saubersten Baustelle des Landes erklärt die ITM-Chefetage, wie Kontrollen ablaufen. Der Chef der Kontroll-abteilung sagt: „Bei kleinen Baustellen gehen wir zu zweit hin. Wir gucken zunächst, wer der Vorarbeiter ist, der wird dann von einem Inspektor weggeholt, sodass der andere mit den Arbeitern sprechen kann. Wir fragen dann, wie sieht es mit Urlaub aus, kriegt ihr immer euer Gehalt. Nach und nach wird uns Vertrauen entgegengebracht. Bei großen Kontrollen sind wir mit vier bis sechs Inspektoren dabei.“ Sie kontrollieren, dass keine Kabel in Pfützen liegen, dass halbfertige Stockwerke gesichert sind, sodass niemand von der Etage fällt, die Sicherheit am Arbeitsplatz und die Arbeitsbedingungen, den Badge social und die Entsendungsbestätigungen des Unternehmens. Sie kontrollieren, ob all die Errungenschaften, für die Boly in den letzten Jahren geschwitzt hat, eingehalten werden.