- Gesellschaft, Zeit

Hast du noch Zeit?

Beherrschst du die Zeit oder beherrscht sie dich?

Lesezeit: 7 Minuten

— Allegro con brio, accelerando

Kurz was essen, dabei Mails checken, noch schnell eine Nachricht schreiben, die explodierende To-do-Liste vervollständigen und schon geht’s weiter mit Kaffee to go und Hip-Hop im Ohr zur nächsten Bushaltestelle, die letzten Meter im Laufschritt. Fast verpasst!

— Presto, Prestissimo

Zeitsparend, selbstoptimierend, mit perfektionierender Zeitkompetenz und -effizienz rasen wir durch den Alltagsstress: Speedreading, Multitasking, Podcast nebenbei mit 1,5-facher Geschwindigkeit, Fastfood, Powernap, Binge-Watching, Speeddating, Quickie … immer schneller, immer mehr.

— Pause

Rasender Stillstand!!! Unglaublich, aber harte Realität: wir sind im Lockdown der Covid-Pandemie, in einer anderen Welt, angekommen. Slowliving, Slowfood …

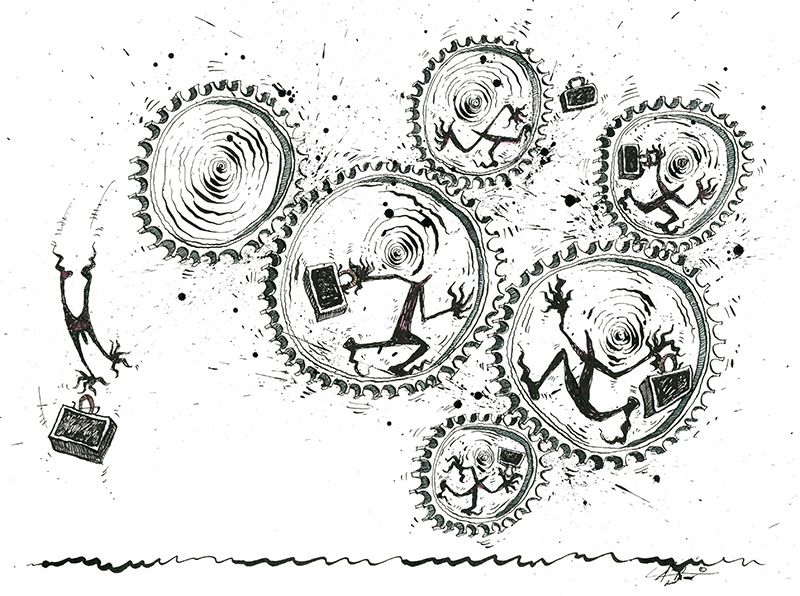

Die staatlich verordnete Vollbremsung im Lockdown hatte uns das Unmögliche ermöglicht, wir durften aus dem immer schneller drehenden Hamsterrad springen. Manche wurden wachgerüttelt, einige drehten durch, die meisten passten sich rasch an die ungewohnten Umstände an. Leider dauerte dieser obligatorische Paradigmenwechsel nur eine kleine Ewigkeit. Ungeduldig wartete die Megamaschine1 zum frenetischen Durchstarten. Die Beschleunigung erreicht ausgefallene Ausmaße. Die Auswirkungen dieses hektischen Treibens sieht man an den zunehmenden Erschöpfungszuständen der Menschen und der Zunahme psychischer Erkrankungen wie Panikattacken, Depressionen und Burn-out.

Zeitbeschleunigung

Bis zur Moderne war es die Natur, die den Lebensrhythmus vorgab, und der war langsamer. Im Winter sind die Tage kürzer und die Natur ruht. Sie erwacht erst, wenn die Tage länger werden, und das menschliche Treiben nimmt dann Fahrt auf. Die Natur bestimmte früher das Tempo und das Gras wächst bekanntlich nicht schneller, wenn man daran zieht.

Seit der Moderne hat sich dann die Zeitstruktur, das Zeitverhältnis nicht nur gewandelt, sondern die Zeit hat sich so extrem beschleunigt, dass wir an Grenzen geraten, wie der Soziologe und Politikwissenschaftler Hartmut Rosa seine Kernthese in seinen Publikationen zu erklären versucht.2 Seine Theorie über die Zeitbeschleunigung teilt er in drei Stufen ein.

Time is money

Zum Ersten handelt es sich um die Phänomene der technischen Beschleunigung von Transport, Kommunikation und Produktion. Bis vor zweihundert Jahren ging man von A nach B zu Fuß, im besten Fall zu Pferd oder mit der Kutsche. Seit der Erfindung der Eisenbahn wurde die Uhr und gleichfalls die Bestimmung einer Standardzeit unvermeidlich, damit die Eisenbahnfahrpläne übereinstimmten. Das Tempo steigerte sich progressiv mit dem Automobil, später mit dem Flugzeug.

Die Kommunikation entwickelte sich rasend schnell von der Brieftaube über den Telegrafen, das Telefon bis hin zum Internet und der KI in Sekundenschnelle. Vor langer Zeit war man überzeugt, alles Wissen gleichbleibend in einer Enzyklopädie vorzufinden, später informierte man sich in der Tageszeitung und heutzutage am Nachrichtenlaufband.

Maschinen und automatisierte Abläufe schafften eine industrielle Zeitkultur. Mit dem Beginn der technischen Revolution entstand der Kapitalismus, ein Konkurrenzsystem, das versucht, durch Innovation mit anschließender Produktivitätssteigerung und Zeiteinsparung neue Marktanteile zu gewinnen, mit der Folge, dass die Innovationszyklen sich ebenfalls beschleunigen. Der Kapitalismus steht unter Wachstumszwang, behauptet der Ökonom Mathias Binswanger3, bei Nullwachstum droht schon eine Abwärtsspirale. Wir müssen wachsen, sonst können wir nicht bleiben, wie wir sind.

Gegenwartsschrumpfung4

Die zweite Dimension betrifft die Beschleunigung des sozialen Wandels, gemeint sind die beschleunigte Veränderung von Moden, Lebensstilen, aber auch Beschäftigungsverhältnissen, Familienstrukturen, politischen und religiösen Bindungen. Man arbeitete früher in einem einzigen Job, lebte mit dem gleichen Partner oder der gleichen Partnerin, wählte beständig die gleiche Partei und blieb lebenslang der gleichen Religion treu. Heutzutage wechselt man öfters die Arbeit und den oder die Lebensabschnittsgefährt*in, Stammwähler werden weniger und unsere religiösen Auffassungen entwickeln sich zu einem wechselnden Mosaik- oder vorläufigen Nichtglauben. Einige Modehäuser tauschen ihre Fast-Fashion-Produkte sogar wöchentlich aus. Der Aufenthalt in der Gegenwart verkürzt sich.

In der Moderne waren diese Lebensveränderungen noch überschaubar und relativ stabil. Aber seit der Spätmoderne entwickeln sich die Verhältnisse so temporeich, die Verfallsraten von handlungsorientierten Erfahrungen und Erwartungen werden kürzer, sodass die Menschen Schwierigkeiten verspüren, in dieser Instabilität mitzukommen, sie fühlen sich immer öfters abgehängt. Auf der Suche nach dem wahren Sinn des Lebens verstärkt sich das Gefühl, dass mit dem gegenwärtigen Zeittempo dieser Sinn zeitlich begrenzt und schneller austauschbar ist. Identitätskrisen riskieren, sich zu vermehren.

Busy or bored

Von diesen beiden Formen sozialer Akzeleration ist schließlich zum Dritten die Beschleunigung des Lebenstempos zu unterscheiden. Im Unterschied zu früher glaubt man heute viel weniger an ein ewiges Leben nach dem Tod, also wird versucht, so schnell und so intensiv wie möglich in dieser begrenzten Zeit zu leben. Die Beschleunigung als Ewigkeitsersatz oder panisches Weglaufen vor dem Tod? Leider wird die Steigerung der Zahl der Handlungs- und Erlebnisepisoden pro Zeiteinheit, die sogenannte Zeitverdichtung, oft von der Erfahrung eines quälenden Leistungsdruckes und eines ständigen Zeitstresses begleitet.

Der technische Fortschritt erlaubt eine Verbesserung des praktischen Lebens sowie eine gewünschte Zeitersparnis, aber paradoxerweise leiden wir immer noch unter Zeitnot. Einerseits sind unsere Wahlmöglichkeiten unendlich oder wir überfordern unsere Erwartungen, andererseits verlieren wir wieder Zeit durch einen Rebound-Effekt. Die Zeit, die man früher brauchte, um einen Brief zu schreiben, nutzt man heutzutage, um mehrere Mails zu schreiben. Die gesparte Zeit, die uns Waschmaschine und Geschirrspüler erlauben, investiert man jetzt in mehr Sauberkeit: man spült und wäscht öfters.

Desynchronisationen

Zeit ist der knappste „Rohstoff“ des 21. Jahrhunderts. Folglich wird die Zeitbeschleunigung unweigerlich an ihre Grenzen stoßen, wobei die Geschwindigkeiten der verschiedenen Prozesse unterschiedlich sein werden, was zwangsläufig zu Desynchronisationen führen wird.

Am anschaulichsten wird dies in der Naturausbeutung: Wenn zu viele Fische gefischt, zu viele Bäume gefällt, zu viele Insekten vergiftet, zu viele Treibhausgase produziert werden, dann zerstören wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Unser verrücktes Lebenstempo steht in Konkurrenz mit einer Ressourcenknappheit.

Unsere Demokratie steht im Wettbewerb mit dem wirtschaftlichen Wachstumszwang, der von der Politik ein beschleunigtes Eingreifen verlangt. Mit der Konsequenz, dass weniger Zeit bleibt für die politische Partizipation, um Positionen zu wichtigen Themen zu entwickeln, zu artikulieren und miteinander ins Verhältnis zu bringen. In einer funktionierenden Demokratie müssen Argumente getestet und Positionen geschärft werden, um dann zu einer gemeinsamen Willensbildung zu kommen. Es geht nicht nur um Abstimmen und Meinungen kundtun. Demokratische Prozesse sind zeitaufwändig.

Wir Menschen stehen in Konkurrenz zu unseren Mitmenschen und manchmal zu uns selbst. Wir verfügen über inhärente Zeitgrenzen und unsere Körper und Seelen können nicht beliebig beschleunigt werden. Wenn das Tempo der Gesellschaft zu hoch ist, riskieren wir eine Überforderung, die psychische Beschädigungen auslösen kann.

Technischer Fortschritt wird nicht immer als befreiende Kraft, sondern öfter als versklavender Druck oder Quelle der Entfremdung, eine falsche Form des in der Welt sein, empfunden. Die Menschen befinden sich in den letzten Jahren immer mehr in einem bestimmten Aggressionsverhältnis zur Welt und zu sich selbst. Vieles ist rauer geworden, in der Politik und in der Gesellschaft. Wieviel hat die Zeitbeschleunigung dazu beigetragen?

Zeitachtsamkeit und die Suche nach dem wahren Leben

Wie können wir uns aus diesem Hamsterrad befreien? Wie können wir verhindern, mit Vollgas gegen die Wand zu rennen? Wie viele Pandemien, wie viel Klimawandel, wie viele Super-GAUs, wie viel politischen Mut brauchen wir, um Tempo herauszunehmen? Das grüne Wachstum wird es bestimmt nicht schaffen, bescheidene Hoffnung soll uns noch bleiben mit den Postwachstumsideen, mit dem Degrowth.

Schlussendlich sind es die Momente, in denen wir nicht auf die Uhr schauen, z. B. beim Kochen oder beim Rasenmähen, und in denen wir Zeit verschenken oder „verschwenden“, die dafür sorgen dass wir uns zeitreich fühlen.

Können wir persönlich etwas unternehmen, um das Zeitproblem in den Griff zu bekommen? Die Auswahl an Ratschlägen und Ideen für mehr Zeitwohlstand ist verschiedenartig und ausbaufähig. Die Glücklichen, die es sich leisten können, gönnen sich Zeitreichtum, indem sie Arbeitspersonal und Roboter einstellen für die Haus-, Garten- und Care-Arbeiten. Zeitreichtum ist dann aber wieder eine Folge von finanziellem Reichtum und fördert die klaffende Schere zwischen Arm und Reich. Auch um einen sogenannten Zeitcoach zu engagieren, der verspricht, die Effizienz zu steigern, den Stress abzubauen und die Konzentration bei der Arbeit zu fördern, braucht man gewisse finanzielle Mittel und es ist nicht für jeden eine Option. Auch eine abgeänderte Lebenseinstellung will gelernt und geübt sein: das „langsame Leben“ sowie Achtsamkeit (mindfulness) als Ritual zu praktizieren und Entschleunigung durch regelmäßiges Yoga oder Meditation fällt mit Sicherheit nicht jedem leicht. Jonas Geißler, Münchner Zeitforscher, rät, die To-do-Liste durch eine Let-it-be-Liste5 zu ersetzen und mehr vermeintlich wichtige Dinge im Leben wegzulassen. Wir sollten also wieder lernen, Dinge zu verpassen, den Automatismus des Zeitfüllens zu unterbrechen. Wir haben nicht zu wenig Zeit, wir haben zu viel zu tun.

Man könnte Zeit als Ressource auf einem Zeitkonto sparen, bei einer Zeitsparkasse, wie in der Geschichte von Momo6. Tatsächlich gibt es in Deutschland über 70 Zeit-Banken: Vereine, wo man eine Stunde „Talent“ (z. B. Nachhilfe) einzahlen und dann, wenn benötigt, auf das „Talent“ eines anderen Vereinsmitglieds (z. B. Tapezieren) zurückgreifen kann. Hier wird nur die Zeit gegengerechnet, nicht die Tätigkeit: Eine Stunde ist immer eine Stunde. Es wird nicht hierarchisch unterschieden (d. h. eine Stunde Mathe-Nachhilfe ist zwei Stunden Tapezieren wert), sondern es geht dabei um „Lebenszeit“, um Talent-Tausch. Das Finanzamt weiß Bescheid darüber und kann auch nichts dagegen einwenden, weil kein Geldtransfer stattfindet. Deswegen tragen die Zeit-Banken nicht zum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bei.

Über eine abgeänderte Arbeitsethik könnte diskutiert werden. Einige empfehlen, das Quiet Quitting („stille Kündigung“), bei dem Arbeitnehmer*innen weniger nach Anerkennung oder Beförderung eifern und stattdessen die Aufgaben nur noch mit minimalem Aufwand verrichten. Was aber, wenn Arbeitende einen persönlich höheren Anspruch an ihre Arbeitstätigkeiten haben? Zeitsouveränität, anhand welcher man die eigene Arbeitszeit selbst bestimmen und einteilen kann, sollte erstrebenswert bleiben, ist aber nicht immer realisierbar. Ganz im Sinne der Suffizienz und Frugalität könnte man auch einfach weniger arbeiten: Das bedeutet zwar auch weniger Geld und weniger Konsum, aber mehr freie Zeit.

Schlussendlich sind es die Momente, in denen wir nicht auf die Uhr schauen, z. B. beim Kochen oder beim Rasenmähen, und in denen wir Zeit verschenken oder „verschwenden“, die dafür sorgen dass wir uns oft zeitreich fühlen. Und es ist die sogenannte Quality time7, Zeit, die man mit der Partnerin oder dem Partner, den Kindern oder im Freundeskreis verbringt und mit angenehmen gemeinsamen Aktivitäten füllt, die die Lebensqualität fördert.

Stillstand

Zeit vergessen

sich ansprechen lassen

in Resonanz treten mit einer Melodie, einer Idee, einer Landschaft, einem Menschen

Unendlichkeit verspüren

1 Fabian Scheidler, Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation, Wien, Promedia, 2021.

2 Hartmut Rosa, Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstruktur in der Moderne, Frankfurt a. M., Suhrkamp Verlag, 2005.

3 Mathias Binswanger, Der Wachstumszwang. Warum die Volkswirtschaft immer weiterwachsen muss, selbst wenn wir genug haben, Weinheim, Wiley, 2019.

4 Hermann Lübbe, Im Zug der Zeit. Verkürzter Aufenthalt in der Gegenwart, Berlin, Springer Verlag, 2003.

5 https://tinyurl.com/2cmp34mr (letzter Aufruf: 23. August 2024)

6 Michael Ende, Momo oder Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte: ein Märchen-Roman, Stuttgart, Thienemann Verlag, 1975.

7 https://de.wikipedia.org/wiki/Quality_time (letzter Aufruf: 23. August 2024)

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!