Vom Schutzobjekt zum Rechtssubjekt

Notwendiger Paradigmenwechsel vom paternalistisch-bevormundenden Schutzmodell hin zu einer emanzipativen kinderrechtsbasierten Jugendgerichtsbarkeit

Im Januar 2022 kommt es gleich zweimal zu Polizeieinsätzen im Jugendgefängnis, der sogenannten Unité de sécurité (Unisec) des Centre socio-éducatif de l’Etat (CSEE) in Dreiborn, ausgelöst durch gruppendynamische Prozesse unter den Jugendlichen selbst, die sich nicht an die Nachtruhe hielten und sich den Anordnungen des Personals widersetzten. Da eine solche Krisenintervention der Polizeikräfte wahrlich außergewöhnlich ist und es auch bleiben muss, untersuchten der Contrôleur externe des lieux privatifs de liberté (CELPL), Ombudsman Claudia Monti und der Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKAJU) die Vorfälle, sprachen mit den Jugendlichen selbst, den Fachkräften vor Ort und der Polizei. Die ausführlichen Berichte hierzu wurden dem Parlament am 22. Juli 2022 vorgetragen, diskutiert und anschließend veröffentlicht.1 Basierend auf den Empfehlungen der beiden unabhängigen Instanzen beschloss die Regierung einen Aktionsplan, um die Vorfälle aufzuarbeiten und zukünftigen vorzubeugen.

Aus der Sicht der Kinderrechte stellen diese Vorfälle einen unglücklichen Kristallisationspunkt dar, bei dem drei grundsätzliche Unzulänglichkeiten beziehungsweise Fehlentwicklungen zusammengekommen sind und sich gegenseitig verstärkt haben: eine hinfällige und grundrechtswidrige Gesetzesgrundlage, eine ungeeignete und mangelhafte Infrastruktur sowie kriminologisch unzureichend fundierte sozialpädagogische Handlungskonzepte und ungenügende Angebote in der Transition, also für Folgeprojekte und Nachsorge.

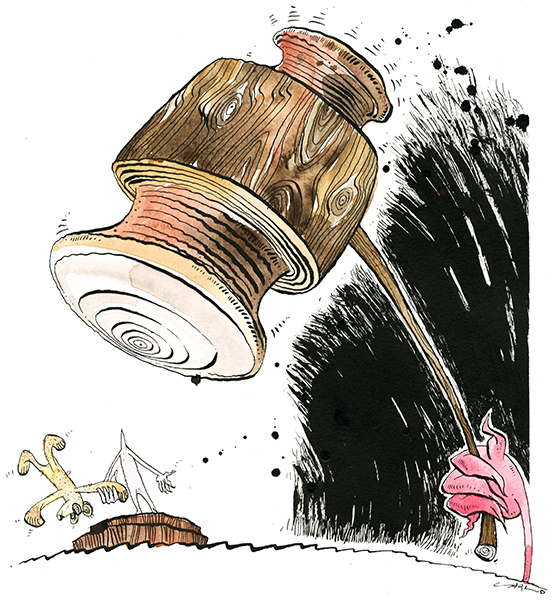

Der Unisec-Bau ist eine echte Zumutung: für die Minderjährigen und für die Erzieher*innen.

Zum Ersten ist das 1992er Jugendschutzgesetz eine völlig überholte Gesetzesgrundlage, die jugendlichen Straftätern mit anderen schutzbedürftigen Kindern über ein und dieselbe Prozessordnung die gleichgenannten mesures de garde, d’éducation et de préservation zuweist. Zum undifferenzierten Maßnahmenkatalog des Gesetzes gehören undefinierte Bestimmungen für eine Untersuchungshaft für Jugendliche, denen eine (schwere) Straftat angelastet wird. Außerdem fehlen generell nähere Bestimmungen für den Freiheitsentzug bei Minderjährigen. Weder gibt es ein Mindestalter noch rechtliche und prozedurale Vorkehrungen, damit der Freiheitsentzug bei Minderjährigen wirklich nur als letzte Möglichkeit und so kurz wie notwendig angewendet wird, um das Kindeswohl wiederherzustellen (Prinzip der Ultima Ratio). Gravierend ist vor allem, dass die gesetzlich verankerte dreimonatige Maximaldauer unbegrenzt um jeweils drei Monate durch richterlichen Beschluss verlängert werden kann, während erwachsene Insassen ihren Aufenthalt im Gefängnis durch aktives Mitwirken am individuellen plan volontaire d’insertion verkürzen können. Der Grundsatz, dass ein Freiheitsentzug klar begrenzt sein muss, gilt insofern in Luxemburg nicht für Minderjährige.

Zweitens sind die infrastrukturellen Bedingungen in der Unisec in Dreiborn kontraproduktiv zur sozialerzieherischen Arbeit, die mit den Jugendlichen realisiert werden soll. Eine architektonisch einfallslos geplante und zu klein geratene Gefängnisanlage nach klassischem Muster, alles in langweilig und depressiv stimmendem grauem Sichtbeton (nur das ebenfalls zu klein geratene Besucherzimmer hat einen weißen Wandanstrich) sowie fehlende Räume für sozialtherapeutische, bewegungspädagogische und sonstige non-formale Bildungsaktivitäten. Der Bau ist eine echte Zumutung: für die Minderjährigen und für die Erzieher*innen.

Kriminologische Wüste: non-evidence-basierte Politik und Praxis

Drittens muss man feststellen, dass das sozialpädagogische Handlungskonzept unzureichend kriminologisch untermauert ist. Dabei haben sich die Profile der Jugendlichen verändert. Vor der Öffnung der Unisec im November 2017 bestand zu Recht die Besorgnis, dass die Anstalt eher als weitere section disciplinaire des CSEE dienen würde, als für Jugendliche, denen eine Straftat angelastet wird – so reichen aktuell die Motive des Ausreißens („fugue“), des Schulabsentismus oder der Verweigerung einer gerichtlich angeordneten Erziehungshilfe zur Anordnung des Freiheitsentzugs aus. Diese für sogenannte „Systemsprenger“ eher typischen „Statusdelikte“ scheinen weiterhin zu den Gründen einer Einweisung in die Unisec zu gehören, jedoch haben sich die Profile verändert und dominieren strafrechtlich relevante Vorkommnisse sowie Rückfallkarrieren.

Auch CELPL und OKAJU konnten bei ihrer Akteneinsicht der Fälle von November 2017 bis August 2021 keine eindeutigen kriminologischen Profile erheben oder entsprechend zuordnen. Allgemein fehlt es sowohl vor Ort, bei der Polizei und bei den Justizbehörden an ausreichend kriminologischen Daten, Analysen oder kriminologischen Evaluationsstudien. Befremdlich ist auch, dass selbst die Polizei seit 2017 keine Statistiken mehr im Zusammenhang mit der Jugendkriminalität veröffentlicht und somit selbst zu einer teils irrationalen medialen Überrepräsentation des Themas und somit allgemeinen Stigmatisierung der jüngeren Generationen und der Betroffenen beiträgt.2 Laut Aussagen der Staatsanwaltschaft (Anfang Juni 2022) gibt es jedoch keine besorgniserregende Zunahme an Jugendkriminalität in Luxemburg.

Der Kinder- und Jugendschutz in Luxemburg ist ein weithin unerforschtes Gebiet der empirischen Sozialforschung. Periodisch veröffentlichte belastbare statistische Auswertungen aller Teilbereiche oder wissenschaftliche Begleitforschung und Evaluierung der seit Jahrzehnten gleichen Erziehungsmaßnahmen gibt es nicht, also das genaue Gegenteil einer evidenzbasierten Politik und Praxis. Kein leichtes Unterfangen also für die Fachkräfte am CSEE und allgemein in der Kinder- und Familienhilfe (AEF), um mit schwierigen und schwierigsten Profilen sinnvoll zu arbeiten.

Unmöglich somit auch für politische Entscheidungsträger*innen, Entscheidungen in diesem für Menschenrechte so sensiblen Politikbereich auf Basis einer gesicherten empirischen Datengrundlage zu treffen und zu begründen. Da es zudem keine systematische Veröffentlichung der Jurisprudenz in diesem Bereich gibt, bleibt ihnen und uns lediglich die Analyse der bestehenden Texte im Lichte der international eingeführten Rechtsnormen und Empfehlungen, der Vergleich mit der Entwicklung in unseren Nachbarländern sowie der Blick auf die europäischen Agenden. Die große Diskrepanz ist nicht neu und seit langem bekannt.3

Repressiver Turn wurde 2019 abgewendet

Im Januar 2019 veröffentlicht der Staatsrat seine Stellungnahme zum Gesetzesprojekt 7278, das der damalige Justizminister im März 2018 im Parlament eingebracht hatte, um der jahrelangen Forderung nach einer Reform des Jugendschutzgesetzes endlich nachzukommen, das seine Vorgänger im Amt immer wieder vor sich herschoben. Mit 24 formellen Einsprüchen belegte der Staatsrat das Gesetzesprojekt und verhinderte somit einen weiteren „repressiven Turn“ im Jugendschutz: Nachdem 1992 bereits die Aberkennung der Elternrechte entgegen der Philosophie der UN-Kinderrechtskonvention als Regel etabliert wurde, sollte in der neuen Vorlage nicht nur der maximale Freiheitsentzug von aktuell bis zum Alter von 25 Jahren auf immerhin 28 Jahren angehoben und verschärft werden, sondern sollte auch nun noch die seit den 1990er Jahren kritisierte Unterbringung von Minderjährigen im Erwachsenenstrafvollzug gesetzlich zementiert werden. Auch punktuelle Verbesserungen wie etwa eine Neuregelung der Elternrechte konnten nicht über die angedachte Fehlentwicklung hinwegtäuschen.

Die vom Staatsrat regelrecht gekippte Gesetzesvorlage illustrierte nicht nur zum einen die repressive Herangehensweise und Philosophie, mit der an dem althergebrachten Gesetz im Namen einer allumfassenden Schutzidee festgehalten wurde. Man ignorierte schlichtweg die Entwicklung der Kinderrechte, die seit 1989 in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben sind, als verbindliche juristische Rechtsnormen.

Was sich aber auch bestätigte, ist, dass sich das luxemburgische Jugendschutzgesetz nicht so ohne Weiteres mit kleinen Abänderungen noch reformieren ließe, sondern dass es einer völligen Neufassung der Texte bedurfte, um allen rechtsstaatlichen Standards und kinderrechtlichen Empfehlungen zu entsprechen.

Winter bringt Frühlingsgefühle in die Debatte

Justizminister Félix Braz (déi Gréng) erkannte im Frühjahr 2019 zu Recht, dass es eines neuen Anlaufs bedurfte und beriet sich mit der damaligen Vorsitzenden des UN-Kinderrechtsausschusses der Vereinten Nationen in Genf, Renate Winter, selbst ehemalige Jugendrichterin in Österreich, die als internationale Expertin in Kinder- und Jugendrecht unter anderem ein kinderrechtsbasiertes Modellgesetz4 mitverfasst hat. Braz kündigte den Paradigmenwechsel hin zu einem kinderrechtsbasierten Ansatz an und die grüne Justizministerin Sam Tanson beauftragte schließlich Renate Winter als Expertin, den Reformprozess zu begleiten, welcher sich durch die breite Konsultation aller relevanten Stakeholder auszeichnet, vor allem auch derjenigen, die beim vorigen Gesetzesvorhaben nicht angehört wurden, etwa die Vertreterorganisation der Pflegeeltern, die Kinder- und Jugendpsychiater*innen, die Sozial- und Fachverbände wie FEDAS und ANCES.

Leitidee der Reform sind erklärtermaßen die Kinderrechte.

Gegenüber dem UN-Kinderrechtsausschuss in Genf verpflichtete sich die Regierung im November 2019 zur Trennung der Prozeduren zum Schutz und zur Hilfe für Kinder und denen für straffällige Jugendliche, zur Stärkung der Prozessgarantien und zur Einführung eines Mindestalters für Freiheitsentzug, außerdem zur absoluten Trennung im Strafvollzug von Erwachsenen sowie allgemein zur Achtung der internationalen Normen, Standards und Empfehlungen.5 Somit war nach jahrzehntelangem Stillstand der notwendige Paradigmenwechsel aktiert und eingeläutet.

Im März 2022 nun brachten Justizministerin Sam Tanson (déi Gréng) und Bildungsminister Claude Meisch (DP) drei neuverfasste Gesetzesvorlagen ins Parlament ein, die eine grundsätzliche Reform und grundlegende Neuausrichtung der Jugendgerichtsbarkeit in Luxemburg darstellen. Leitidee sind erklärtermaßen die Kinderrechte in ihrer Vielfalt, Interdependenz und Balance von Schutzrechten, Fürsorgerechten und Beteiligungsrechten („protection, provision, participation“), das Kindeswohlprinzip, das best interest of child („intérêt supérieur de l’enfant“), die Stärkung der Rechte von minderjährigen Opfern, der rechtsstaatlichen Prozessgarantien sowie internationalen Empfehlungen.

Verändertes Bild vom Kind und Jugendlichen

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts entwickelte sich das sogenannte Schutzmodell6 („welfare regime“). Dieses basiert auf einem aus heutiger Sicht unzulänglichen Bild des (unmündigen) Kindes und seines (potenziell defizitären) Umfeldes (Eltern, Familie, soziale Milieus). Erkenntnisse und Konzepte der Psychologie und Erziehungswissenschaften, Kindheits- und Jugendforschung haben das Bild des Kindes weiterentwickelt: Bindungsprofile, Ressourcen- und Kompetenzansatz, agency, self actualization, Selbstwirksamkeit, Schutzfaktoren und Resilienz, Partizipation, Trauma und Retraumatisierung, um nur einige wenige zu nennen.7 Vom unmündigen, hilflosen oder devianten Kind, das wie ein Objekt „behandelt“ und „beschützt“ werden muss, hat sich das Bild weiterentwickelt hin zu einem aktiven und dynamischen Verständnis von Kindheit und Jugend, dem die Idee einer sich aufbauenden Autonomie zugrunde liegt, auch und besonders für „vulnerable“ Kinder und Jugendliche.

Eine zentrale Bedeutung erfährt das Konzept der Partizipation. Die in der UN-Kinderrechtskonvention verankerten Mitsprache-, Beteiligungs- und Anhörungsrechte gelten vor dem Alter der Urteilsfähigkeit („âge de discernement“) als Gebot, nach Erreichen dieses Alters aber als staatliche Verpflichtung, dies in den Verfahren sicherzustellen.8 So gilt es, Gesetze, Verfahren und Praxis diesem veränderten Bild des Kindes anzupassen, ebenso von Familie, Elternschaft und Erziehung, wie beispielsweise 2018 erfolgreich bei der Zivilrechtsreform zur autorité parentale und Ehetrennung, deren Bestimmungen nun in die Gesetzesvorlage zum neuen Kinderschutzgesetz übernommen werden konnten. Hiervon zeugt ebenfalls die Verankerung der Kinderrechte als Grundrechte in der jüngsten Verfassungsreform 2022.

Kindeswille, Kindeswohl und das gestärkte Mandat der Kinderanwält*innen

Eine besondere Rolle kommt den Kinderanwält*innen zu, damit Kinder und Jugendliche in allen Kontakten und Verfahren mit Justizbehörden als echte Rechtssubjekte sich einbringen oder beteiligt werden können, nicht nur in strafrechtlichen, sondern auch allen zivilrechtlichen Verfahren. Kinder haben ein Recht auf anwaltliche Vertretung und Assistenz von der ersten Stunde an, in der sie in Kontakt mit Justizbehörden kommen. Ein verbesserter Rechtszugang („accès aux droits“) wird neben einer allgemein zu verbessernden Rechtsunterweisung (Stichwort kindgerechte und leichte Sprache) u. a. verwirklicht durch eine Stärkung des Mandats und seiner Unabhängigkeit. Dies stärkt wiederum den Kindeswillen in der Bestimmung des Kindeswohls.

Begrüßenswert ist deshalb die in den Gesetzesprojekten vorgesehene Veränderung der Nominierung, die zukünftig dem rechtsstaatlichen Prinzip der freien Wahl des Anwaltes entsprechen. Richter*innen müssen Hüter*innen und Garant*innen der Rechte im Verfahren bleiben, aber sie können Kinderanwält*innen nicht nominell ernennen. Diese müssen ihr Mandat frei und unabhängig ausführen können. Voraussetzung hierfür wieder ist eine entsprechende Qualifizierungspflicht der Anwält*innen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ebenso die Veröffentlichung einer entsprechenden Liste.

Opferrechte stärken durch Umsetzung der „Barnahaus“-Methode

Auch das Bild und die rechtliche Stellung des Opfers in gerichtlichen Verfahren haben sich dank der neuen Gesetzesprojekte positiv gewandelt, nicht zuletzt dank europäischer Richtlinien zum Opferschutz und internationaler Konventionen (bspw. Istanbul). Hierzu zählt auch eine stärkere Sensibilität für die Belange, Besorgnisse und Bedürfnisse von minderjährigen Opfern und Zeugen in allen Rechtsverfahren. Im Vordergrund steht oft die Vermeidung von Retraumatisierung oder zusätzlicher Verletzungen durch unsensible Praxen. Staatsanwaltschaft und Polizei weisen auf die veränderten Vorgehensweisen und Fortschritte auch in Luxemburg hin, die sich nicht auf die Videovernehmung beschränkt, welche seit bereits mehr als 20 Jahren gesetzlich vorgesehen ist. Diese absolut begrüßenswerte Entwicklung und die Sensibilität der Strafverfolgungsbehörden müssen in der anstehenden Reform zusätzlich unterstützt werden.

Aus kinderrechtlicher Sicht bleibt das sogenannte „Barnahaus“-Modell unverzichtbar als Ansatz und Methode interdisziplinärer, multi-professioneller und inter-institutioneller Zusammenarbeit im Sinne eines optimalen kindgerechten und kinderfreundlichen Umgangs mit Kindern, die Opfer von Gewalt geworden sind. Minderjährige Opfer haben ein Recht darauf, dass sich alle beteiligten Fachkräfte bestmöglich abstimmen und verletzenden Praxen vorbeugen. Die neuen Texte müssen die Umsetzung der europaweit propagierten „Barnahaus“-Qualitätsstandards ermöglichen und befördern, keinesfalls verhindern.9

Expertise der Sozialen Arbeit aufwerten

Minderjährige Opfer, Zeugen und auch Täter*innen haben in Verfahren sowohl das Recht, sich von einer Vertrauensperson ihrer Wahl begleiten zu lassen, als auch ein Angebot zur sozialen Betreuung zu erhalten, eine entsprechend qualifizierte sozialpädagogische Fachkraft, die sie als Referenzperson begleitet und unterstützt, auf ihre altersspezifischen Bedürfnisse eingeht oder zusätzliche Ressourcen (wie therapeutische Maßnahmen oder Erziehungshilfen beim Jugendamt) mobilisieren kann. Ähnlich der aktuellen Praxis im Bereich der häuslichen Gewalt (SAVVD und SVAE) sollte dieses Betreuungsangebot – wie auch die der Anwaltspflicht – „ab der ersten Stunde“ gewährleistet sein.

Diese Rolle kommt den Sozialarbeiter*innen beim Jugendamt (Office national de l’enfance) zu, deren Mandat als „roter Faden“ und „Hilfen aus einer Hand“ durch ein detaillierteres Hilfeplanverfahren aufgewertet wird. Zwölf Jahre nach der Schaffung des ONE wird dessen zentrale Rolle als eigenständige Verwaltung und präventive und vorrangige Interventionsinstanz gestärkt. So wird zukünftig die Mitteilung einer information préoccupante ans Jugendamt zusätzlich zur Anzeige vor Gericht („signalement“) einen wichtigen Beitrag zur außergerichtlichen Vermittlung von Erziehungshilfen leisten. Im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention und dem Vorrang der elterlichen Erziehung gilt es gesetzlich die Nachrangigkeit der gerichtlich anzuordnenden Schutzmaßnahmen („aide contrainte“) gegenüber den Präventionshilfen und aide volontaire zu verankern.

Bedenkt man, dass Luxemburg bislang eigentliche über keine echte „Heimaufsicht“ verfügte, ist die Einführung einer Qualitätssicherung begrüßenswert, die Anbieter stationärer und ambulanter Dienstleistungen dazu verpflichtet, eigene Kinderschutzkonzepte und ein internes Beschwerdemanagement einzuführen.

Die aktuelle Dopplung der sozialarbeiterischen Arbeit und Ressourcen auf der Fallebene durch SCAS und ONE ist aus vielerlei Gründen nicht mehr sinnvoll. Stattdessen gilt es auch im Kinderschutz die Expertise der Sozialen Arbeit im Rahmen professioneller Eigenständigkeit allgemein aufzuwerten. Begrüßenswert ist sicherlich die Schaffung einer eigenständigen Jugendgerichtshilfe, die zukünftig Jugendliche in Strafrechtsverfahren, bei den Diversionsmaßnahmen oder im Strafvollzug begleitet.

Child friendly justice als Langzeitprogramm verankern

Die beabsichtigte Jugendschutzreform bewirkt einen notwendigen kinderrechtsbasierten Paradigmenwechsel. Viele Verbesserungen müssen jetzt unbedingt noch im Gesetzgebungsverfahren vorgenommen werden. Nach der Verabschiedung der Gesetze aber müssen positive Veränderungen bei den Betroffenen ankommen. So erfordert die Umsetzung der Reform einen längerfristigen Anlauf und Begleitmaßnahmen zur Weiterqualifizierung aller Fachkräfte, zur bislang fehlenden wissenschaftlichen Begleitforschung sowie zum fachpolitischen Austausch (Bsp. Qualitätszirkel) und zur Steuerung.

Die Vision einer kindgerechten Justiz im Sinne der Empfehlungen des Europarats10, der Europäischen Union, des UN-Kinderrechtsausschusses11 und internationaler Organisationen wie der Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille (AIMJF)12 ist ein Langzeitprogramm und eine Langzeitaufgabe auf mehrere Legislaturperioden hin.

Mit der Reform muss jedoch auch ein klares und deutliches Bekenntnis aller institutionellen Akteure zur UN-Kinderrechtskonvention als unumgängliche und nicht zu leugnende „baseline“ für Praxis und Diskurs einhergehen. Dann können wir hoffen, dass heute manchmal unterschiedlich wahrgenommene Positionen hin zu einer gemeinsamen Ambition und kollektiven Anstrengung vereinigt werden können.

Charel Schmit ist seit Februar 2021 Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKAJU) in Luxemburg.

1 https://tinyurl.com/OKAJU220720 (alle Internetseiten, auf die in diesem Beitrag verwiesen wird, wurden zuletzt am 29. August 2022 aufgerufen).

2 Siehe hierzu u. a. Gilles Reckinger, Minderjährige mit und ohne Fluchtmigrationserfahrung im Konflikt mit dem Gesetz. Eine explorativ-ethnographische Studie in Luxemburg, 2022,

S. 55f.: https://tinyurl.com/OKAJUReckinger

3 Viele Autor*innen müssten hier – neben Robert Soisson („theoriefeindlicher Pragmatismus“) und Gilbert Pregno („Les enfants, orphelins du droit“) – Erwähnung finden. Stellvertretend sei hier verwiesen auf Guy Elcheroth, „L’impasse du modèle protecteur“, in: forum 205 (Januar 2001), S. 18-21; ders., „Justice juvénile, carrefour d’intérêts“, in: forum 209 (Juli 2001), S. 10-12; Kathrin Nitschmann, „Ein Jugendstrafgesetz als Schutz vor richterlicher Willkür“, in: forum 205, (Januar 2001), S. 38-41.

4 Model Law: Justice in Matters Involving Children in Conflict with the Law. Model Law on Juvenile Justice and Related Commentary (ONUDC, 2014): https://tinyurl.com/4tax7hfr.

5 https://tinyurl.com/42ccymdp

6 Siehe hierzu den Beitrag von Fanny Dedenbach in diesem Dossier.

7 L’enfant comme agent et acteur de sa propre socialisation (Klaus Hurrelmann), L’enfant comme sujet de droit, non pas un objet de droit (Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’enfant), L’enfant résiliant (Emmy Werner), Vulnerable but invicible (Boris Cyrulnik), L’enfant librement actif (Emmi Pikler), L’enfant compétent (Jesper Juul).

8 Siehe hierzu ebenfalls das erweiterte Konzept von Laura Lundy, „,Voice‘ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child“, in: British Educational Research Journal 33 (2007), 6, S. 927-942.

9 Siehe hierzu https://www.barnahus.eu/en/the-barnahus-quality-standards/ und diverse Beiträge in Charel Schmit / Fanny Dedenbach / Renate Winter / Silvia Allegrezza (Hg.), Jeunes en conflit avec la loi et les droits de l’enfant. Acquis et futurs défis pour le système de justice, Luxemburg, OKAJU Editions, 2022.

10 https://www.coe.int/fr/web/children/child-friendly-justice

11 Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants: https://tinyurl.com/58a2hzky

12 Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille (AIMJF): Lignes directrices sur les enfants en contact avec la justice (2017). http://aimjf.org

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!