Das Monstrum ist zurück

(Yves Steichen) Ein Konvoi aus martialischen schwarzen Geländewagen passiert in hohem Tempo die US-mexikanische Grenze und schlängelt sich anschließend, begleitet von Dutzenden weiteren Fahrzeugen der mexikanischen Polizei, durch die Straßen von Ciudad Juárez. Am Straßenrand: Entblößte und verstümmelte Körper, die Leichen mutmaßlicher Kartellgegner – nicht umsonst wurde die Grenzstadt, die als Dreh- und Angelpunkt der Drogenkriminalität und -einfuhr gilt, einige Szenen zuvor noch als Beast (engl. für Bestie, Monstrum) charakterisiert. Untermalt von Jóhann Jóhannssons genialer, bedrohlich dröhnender Soundkulisse soll die Task Force aus CIA- bzw. FBI-Agenten, Elitesoldaten und Söldnern eine Schlüsselfigur des Sonora-Kartells aus einem mexikanischen Gefängnis in die USA überführen – und gerät ausgerechnet in einem Stau an der Grenze in einen mörderischen Hinterhalt.

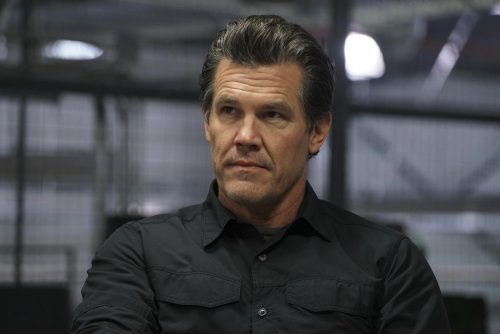

Diese nervenaufreibende Exfiltrationssequenz ist der unbestrittene Höhepunkt von Sicario (2015), Denis Villeneuves dritte US-Spielfilmarbeit über die moralischen Grauzonen im zunehmend eskalierenden Drogenkrieg und den Kampf gegen die Übermacht südamerikanischer Kartelle. Er verwandelt dabei das Grenzgebiet zwischen Arizona und Mexiko (auch mithilfe topografischer Luftaufnahmen) in eine gigantische, grenzenlose Todeszone, ein Kriegsgebiet, in dem es letztlich keinen Unterschied mehr macht, wer gerade wem Schaden zufügt – die wahren Leidtragenden sind ohnehin stets die Zivilisten. Ähnlich wie die Suche nach Osama bin Laden in Zero Dark Thirty (Kathryn Bigelow, 2013) zwingt die Auseinandersetzung mit einem Gegner, der außerhalb jeglicher Normen operiert, auch die Protagonisten in Sicario – allen voran der nonchalante, undurchsichtige CIA-Agent/Paramilitär Matt Graver (Josh Brolin) sowie der schweigsame Ex-Anwalt Alejandro (Benicio del Toro) – dazu, das Terrain der Rechtsstaatlichkeit zu verlassen und einen ethisch wie juristisch fragwürdigen Geheimkrieg gegen die Drahtzieher der Drogenkartelle zu führen. Villeneuve zeigt dieses Ringen um Macht, Einfluss und Geld aus der Perspektive der jungen, idealistischen FBI-Agentin Kate Macer (Emily Blunt) – sie ist, auch für die Zuschauer, die einzige moralische Instanz in dem zynischen Treiben.

Aktuell läuft der zweite Teil der (inzwischen als Trilogie angelegten) Reihe, Sicario: Day of the Soldado (Stefano Sollima, der zuvor u.a. bei Suburra und bei der Serie Gomorrha Regie führte) im Kino – leider ohne Emily Blunt, Denis Villeneuve und Kameramann Roger Deakins.

Ein Selbstmordanschlag islamistischer Terroristen erschüttert Kansas City – und es stellt sich heraus, dass die Kartelle nicht mehr nur Drogen, sondern auch Terroristen in die USA schmuggeln. CIA-Agent Matt Graver (wieder Josh Brolin), der schon im ersten Teil die Schattenoperationen leitete, bekommt aus politischen Kreisen den Auftrag, einen Krieg zwischen den Drogenkartellen anzuzetteln. Er engagiert zu diesem Zweck erneut Alejandro (Benicio del Toro), den mysteriösen Ex-Anwalt mit tragischer Vergangenheit, und erteilt dem hochgefährlichen Elitesoldaten eine Carte blanche: Alejandro soll die minderjährige Tochter eines Kartellbosses (Isabela Moner) entführen und den Verdacht auf ein konkurrierendes Kartell lenken. Die Entführung gelingt zwar, doch nach einem blutigen Zusammenprall mit der mexikanischen Polizei sind Alejandro und Isabela plötzlich auf sich alleine gestellt – und Gravers Vorgesetzte (Catherine Keener) möchte sämtliche Verbindungen zu der höchst illegalen Aktion kappen…

Standen im Originalfilm noch die politischen Verstrickungen und Dilemmata der Beteiligten im Vordergrund, so ist Sicario: Day of the Soldado eher als Charakterstudie ausgerichtet, die sich ganz auf die Figur Alejandro konzentriert. Wie schon im ersten Teil verkörpert del Toro den geheimnisvollen Einzelgänger mit Bravour – unnahbar, gewalttätig und doch, in der Vater-Tochter-Beziehung zu Isabela, mit einer sporadisch aufblitzenden Menschlichkeit und Melancholie. Stefano Sollima hat glücklicherweise darauf geachtet, die mysteriöse Aura seiner Hauptfigur nicht durch allzu ausgiebiges Auserzählen ihrer Vorgeschichte zu schmälern.

An anderer Stelle waren seine Regieentscheidungen leider weniger glücklich – wozu allerdings auch das erstaunlich oberflächliche Drehbuch von Taylor Sheridan (der auch für den ersten Teil die Vorlage lieferte) beitrug. Zwar sind die Actionszenen wieder ähnlich wuchtig und auf harten Realismus getrimmt, doch Sollima fehlt bei der Inszenierung das Gespür für die kühle, geradezu mechanische Präzision des Kanadiers: Wo Villeneuve die Konflikte und die Gewalt mit einer gewissen Beiläufigkeit und Distanz zeigte, und sie sich darüber hinaus im entsetzten Gesicht von FBI-Agentin Kate reflektierte, da hält Sollima lieber voll drauf und hangelt sich insbesondere im Schlussakt, die Alejandros Katharsis im staubigen mexikanischen Niemandsland behandelt, von einem hyperbrutalen Exzess zum nächsten.

Weitaus problematischer wird es allerdings auf erzählerischer Ebene – bzw. wenn die Politik ins Spiel kommt. Und das liegt nicht nur daran, dass Sicario: Day of the Soldado Fragen nach der Legitimät bzw. Umsetzbarkeit rechtsstaatlicher Werte, den fließenden Grenzen zwischen Gut und Böse, die Komplizität der USA in der mexikanischen Drogenkriminalität – Fragen, die der Vorgängerfilm noch stellte –, komplett unter den Tisch fallen lässt. Die drastischen Bilder islamistischer Selbstmordattentäter, die sich inmitten eines Supermarktes in die Luft sprengen, haben eine erschreckende Aktualität und Brisanz – doch Sheridan und Sollima benutzen diesen politischen Kontext lediglich als Vorwand, um die Handlung in Gang zu setzen; von Bedeutung ist das Thema anschließend nicht mehr. Und durch die bloße Behauptung, jegliches erdenkliche politische Übel werde über die mexikanische Grenze ins Land gespeist und müsse mit unbedingter Härte bekämpft werden, bedient Sicario: Day of the Soldado (gewollt oder ungewollt) die ausländerfeindliche Rhetorik und Panikmache der Trump-Regierung.

Auf formaler Ebene mag Sicario: Day of the Soldado ein kompetent inszeniertes und in den Hauptrollen auf sehr hohem Niveau gespieltes Sequel sein – doch der Film muss sich messen lassen an einem Vorgänger, der clever genug war, seine eigene moralische Ambiguität ebenso wie die seines Themas zu reflektieren, und dem gewalttätigen Treiben stets eine menschliche Perspektive gegenüber zu stellen.

Aktuell im Kino.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!