Vorbemerkung: In diesem Text werden die anlässlich der letzten Kammerwahl vor fünf Jahren in forum formulierten Reformvorschläge vor dem Hintergrund des aktuellen Wahlergebnisses in Erinnerung gerufen. Im Zentrum steht der Vorschlag, eine Rechenmethode zu übernehmen, die sich in der Schweiz bewährt hat und eine gerechtere Behandlung der kleinen Parteien mit dem Fortbestehen der vier Wahlbezirke unterschiedlicher Größe vereinbar macht.

Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat die „Erfolgswertgleichheit der Stimmen“ folgendermaßen definiert: „Alle Wähler sollen mit der Stimme, die sie abgegeben haben, den gleichen Einfluss auf das Wahlergebnis haben“, unabhängig von ihrem Wohnort. Dies ist in Luxemburgs Wahlsystem nicht gewährleistet, wegen der folgenden bekannten Probleme unseres Wahlsystems, die anlässlich der letzten Wahl ausführlich in forum dargelegt wurden.1 Zur Erinnerung:

1) Eine Aufteilung des Kleinstaates in vier Bezirke, die angesichts der heutigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Mobilität antiquiert wirken und deren Zuschnitt im Detail fragwürdig ist (z.B. Kopstal im Süden).

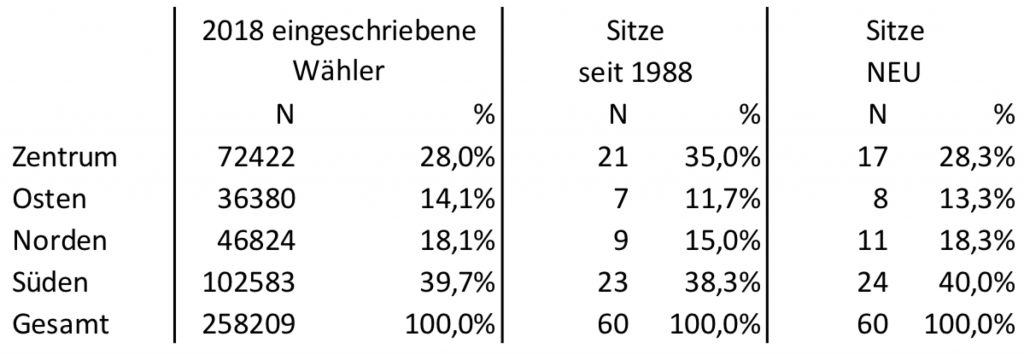

2) Eine aus dem Jahre 1988 stammende Aufteilung der Sitze auf die Bezirke, die weder dem Verhältnis der Wahlberechtigten noch dem der Wohnbevölkerung entspricht. Legt man die Zahl der aktuell eingeschriebenen Wähler zu Grunde hätte der Zentrumsbezirk Recht auf nur 17 statt 21 Sitze. (genaue Zahlen siehe unten).

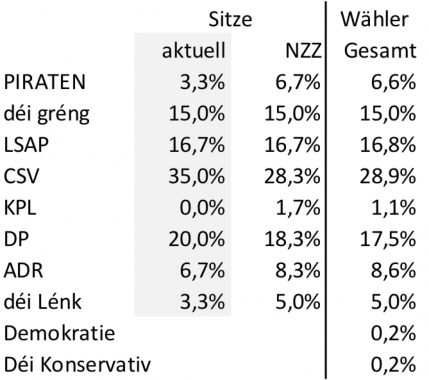

3) Eine barocke Umrechnungsprozedur der Parteienresultate in Sitze (genannt d’Hondt-Methode), durch die kleine Parteien bei der Restsitzvergabe systematisch benachteiligt werden. So erhält die CSV mit 28,9% der (rechnerischen bzw. fiktiven) Wähler auf nationaler Ebene 35% der Sitze. Die Piraten erhalten mit 6,6% der (rechnerischen bzw. fiktiven) Wähler 3,3% der Sitze.

4) Dieses Auseinanderdriften von Stimmenverteilung und Sitzverteilung ist besonders ausgeprägt in den kleinen Bezirken. So sind im Osten 12,5% und im Norden 10% nötig, um überhaupt einen Sitz sicher zu erhalten.

Ein Beispiel aus dem Nordbezirk: mit 15,87% der Stimmen erhielt die LSAP einen Sitz. Mit 32,23%, gut doppelt so vielen Stimmen, erhielt die CSV vier Sitze. Mit anderen Worten: Ein CSV-Abgeordneter vertritt 3.085 CSV-Wähler; ein LSAP-Abgeordneter vertritt 6.076 LSAP-Wähler.

Wegen der Einteilung in vier Wahlbezirke kann man von einer vierfachen Restsitzlotterie sprechen. Diese Lotterie ist besonders ungerecht in den zwei kleinen Wahlbezirken. So hatte die ADR 2013 im Osten mit ihren 8,6% keinen Restsitz bekommen. Sie konnte sich diesmal auf 9,3% steigern, doch es reichte immer noch nicht für einen Restsitz aus.

Neu Berechnungsmethode

Die Schweiz kannte ähnliche Probleme bei den Kantonalwahlen und diese sind durch eine mathematische Methode gelöst worden, die als Neues Zürcher Zuteilungsverfahren (NZZ) bekannt wurde, weil es 2006 erstmals in dieser Stadt angewandt wurde. Es wird auch nach seinem „Erfinder“ doppelter Pukelsheim genannt.2 Die Wahlbezirke bleiben bestehen, die Zusammensetzung des Parlaments wird aufgrund der Gesamtheit der abgegebenen Stimmen berechnet. Diese Umrechnung erfolgt nach einer Methode, die eine bessere Übereinstimmung zwischen der Sitzverteilung und der Stimmenverteilung gewährleistet.3

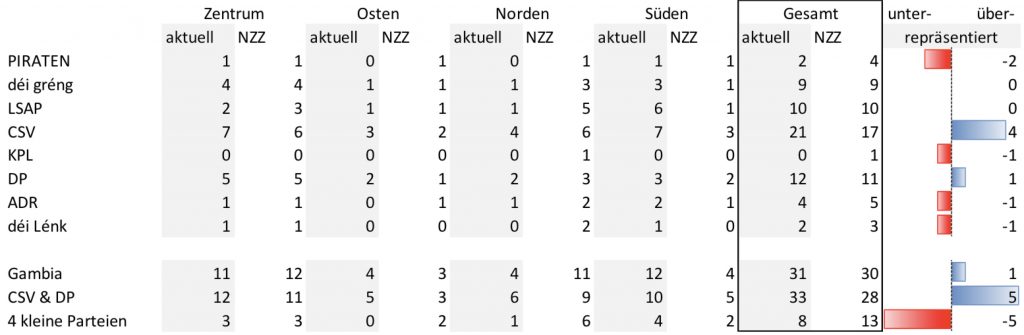

Vergleich der aktuellen Berechnungsmethode mit dem Neuen Zürcher Zuteilungsverfahren:

Auf Landesebene würde die CSV 4 Sitze weniger, die DP einen weniger erhalten, zwei davon würden den Piraten und jeweils einer KPL, ADR und déi Lénk zugute kommen.

Die große prozentuale Übereinstimmung von Sitzprozenten und Stimmenprozenten zeigt folgender Vergleich:

Um die Anzahl der Fraktionen im Parlament in Grenzen zu halten, kann ein minimales Stimmenquorum (wie die 5%-Hürde in Deutschland) vorgesehen werden. Unabhängig vom Schwellenwert (2%, 3% oder gar 5%) wäre bei der aktuellen Wahl nur die KPL von der Sitzverteilung ausgeschlossen worden. Demokratie und déi Konservativ bekommen keine Sitze und die anderen „Kleinen“ liegen über 5%.

Der von der KPL verlorene Sitz wäre der CSV zugutegekommen.

Neugewichtung der Bezirke

Um die Erfolgswertgleichheit der Stimmen zu gewährleisten, muss die Verteilung der Sitzzahl auf die einzelnen Bezirke der Verteilung der Wahlberechtigten in den jeweiligen Bezirken möglichst genau entsprechen. Die aktuelle Verteilung wurde 1988 festgelegt, nach der Zahl der zur gestrigen Wahl eingeschriebenen Wähler, müsste die Sitzverteilung auf die Bezirke folgendermaßen aussehen.

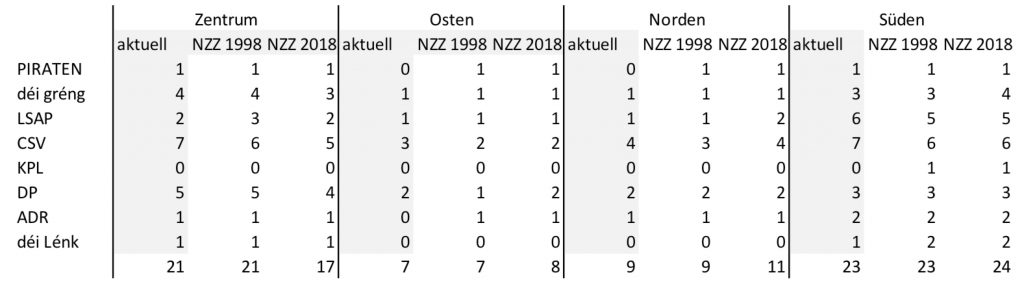

Der Vollständigkeit halber sei auch die mit dieser Bezirksgewichtung gerechnete Sitzverteilung angegeben, die aber nichts an der Zusammensetzung des Parlamentes ändert, da die Oberverteilung aufgrund des nationalen Ergebnisses gerechnet wird.

Während der letzten Legislaturperiode wurde nichts am aktuellen System geändert. Das Parlament hat die Gelegenheit der Verfassungsreform nicht dazu genutzt, die in die Verfassung eingeschriebene Aufteilung in Bezirke zu streichen und ihr nur mehr Gesetzes- und nicht mehr Verfassungsrang zu geben. Dies könnte sich beim anstehenden Verfassungsreferendum als problematisch erweisen, denn das Aufgehen der vier Bezirke in einem einzigen nationalen, der sogenannten Circonscription unique, gewinnt immer mehr Anhänger. Bei der von der Chaire de recherche en études parlementaires im Auftrag des Parlaments durchgeführten Wahlstudie war 2009 eine knappe Mehrheit dafür; 2013 waren es bereits 70%.

Fernand Fehlen

Bibliografie:

[1] Fernand Fehlen (2013): „Wahlsystem und politische Kultur“, forum Nr. 332, https://www.forum.lu/wp-content/uploads/2015/11/7695_332_Fehlen.pdf

[2] Genauer: „doppelproportionalen Divisormethode mit Standardrundung“. Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Doppeltproportionales_Zuteilungsverfahren

[3] Fernand Fehlen (2013): „Für eine Wahlrechtsreform. Die Benachteiligung der kleinen Parteien durch eine alternative Rechenmethode“, forum Nr. 334, https://www.forum.lu/wp-content/uploads/2015/11/7726_334_Fehlen.pdf

Wahlergebnisse:

https://elections.public.lu/fr/elections-legislatives/2018.html

Allgemeinverständliche Einführung:

Pukelsheim, Friedrich (2005): Jedem Wähler der gleiche Erfolgswert. Das neue Zürcher Wahlsystem aus Sicht seines Erfinders, in: Neue Zürcher Zeitung 2. Dezember 2005. Online: https://www.math.uni-augsburg.de/htdocs/emeriti/pukelsheim/2005e.pdf

Benutze Software:

Calculation of Allocations by Apportionment Methods https://www.math.uni-augsburg.de/htdocs/emeriti/pukelsheim/bazi/

Zur Vertiefung:

Pukelsheim, Friedrich (2004): Erfolgswertgleichheit der Wählerstimmen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In: Die Öffentliche Verwaltung (Heft 10), S. 405–413. Online verfügbar unter https://www.math.uni-augsburg.de/emeriti/pukelsheim/2004a.pdf.

Pukelsheim, Friedrich (1998): Divisor oder Quote? Zur Mathematik von Mandatszuteilungen bei Verhältniswahlen. In: Institut für Mathematik, Universität Augsburg (Report 392). www.wahlrecht.de/doku/re392.pdf

Pukelsheim, Friedrich; Schuhmacher, Christian (2004): Das neue Zürcher Zuteilungsverfahren für Parlamentswahlen. In: Aktuelle juristische Praxis/Pratique Juridique Actuelle (5). Online verfügbar unter https://www.math.uni-augsburg.de/emeriti/pukelsheim/2004b.pdf.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!