★★★★☆

(Viviane Thill) Né en 1966, le cinéaste chinois Wang Xiaoshuai explore dans ses films la transformation radicale que son pays a connue depuis la Révolution culturelle. Il mêle le plus souvent un point de vue sociologique à la description de l’intimité de ses personnages, montrant comment la grande histoire et les décisions politiques et économiques forgent le destin des individus. Son premier film remarqué en Occident fut en 2001 Beijing Bicycle (en référence au Voleur de bicyclette de De Sica) qui remporta un Grand prix du Jury au festival de Berlin mais fut interdit en Chine où il ne sortit qu’en 2004 (après quelques modifications). Shanghai Dreams, qui reçut le Prix du Jury à Cannes en 2005, évoque déjà le déplacement d’une famille dans une usine en province dans les années 1960. 11 Flowers (2011) et Red Amnesia (2014) reviennent sur la Révolution Culturelle et ses conséquences. So Long, My Son, son film le plus récent, a valu à Berlin un double prix d’interprétation à ses acteurs Wang Jingchun et Yong Mei.

(c) Dongchun Films

Fresque ambitieuse de près de trois heures, So Long, My Son nous raconte la récente histoire chinoise, des années 1980 à aujourd’hui, à travers deux familles travaillant ensemble dans une usine, quelque part dans le nord de la Chine. C’est l’époque de la politique de l’enfant unique. Les deux familles ont chacune un fils qu’elles chérissent jusqu’au jour où l’un des gamins, Xingxing, se noie en la présence de son copain Haohao.

Quand le film commence, un jeune garçon nous tourne le dos, annonçant ainsi l’un des partis pris du réalisateur : tout en se servant résolument des codes du mélodrame, il met sans cesse à distance les émotions qui ne naissent ainsi pas des effets pathétiques mais au contraire de la retenue conjuguée des personnages, des acteurs et de la mise en scène. Dans une autre scène au début du film, les protagonistes sont assis dans leur cuisine, la caméra est stable mais à l’arrière-plan un bateau tangue sur le fleuve et, par un effet d’optique, donne l’impression que c’est la cuisine qui chavire comme va chavirer la vie des personnages. Et comme un reflet de l’eau qui cause la mort de Xingxing, le vert délavé domine la palette des couleurs où surgissent parfois des éclairs de rouge, dans les robes des jeunes femmes ou les slogans maoïstes. Le film est plein de ces effets discrets mais qui l’imprègnent peu à peu d’une mélancolie poignante, soutenue par la répétition tout aussi discrète mais obstinée de l’air de l’Auld Lang Syne (en français : Ce n’est qu’un au revoir) qui se traduit apparemment en mandarin par « L’amitié éternelle ». Comme la chanson, le film de Wang parle de regrets, des amis que l’on perd et du temps qui passe.

(c) Dongchun Films

Le point de départ fut pour le réalisateur une réflexion sur la politique de l’enfant unique. Elle a été abolie en 2015 sans que la souffrance qu’elle a engendrée pendant plus de 30 ans dans une société traditionnellement centrée sur la famille et les enfants, ne soit thématisée. Yaojun (Wang Jingchun) et Liyun (Yong Mei) incarnent des parents en deuil d’enfant mais aussi plus généralement tous les Chinois qui n’ont eu d’autre choix que de vivre leur vie selon les commandements du régime.

Wang fait de constants allers-retours entre le passé et le présent, entre la ville du nord et une autre au sud de la Chine. Souvent, il nous cache des informations pour ne nous les dévoiler que plus tard, instaurant ainsi des mini-suspens moins destinés à tenir le spectateur en haleine qu’à l’amener à s’interroger. L’adolescent qui s’appelle Xingxing est-il le même garçon que celui qu’on a vu noyé dans la séquence précédente ? Et que s’est-il réellement passé près du barrage où a eu lieu la noyade ? A vrai dire, la chronologie n’est pas toujours très claire (du moins pour un Occidental). Que les personnages parlent peu ne facilite pas les choses. Dans un hôpital où l’on passe deux fois, un grand panneau dans l’escalier impose « Silence ». Sous ce régime-là, on se taisait et on essayait bravement de faire bonne figure, comme Yaojun et Liyoun quand on leur décerne la médaille du meilleur planning familial après un avortement forcé!

(c) Dongchun Films

Que l’on soit parfois perdu n’enlève rien ni à l’intérêt ni à la force de ce film qui tire son émotion de la dignité de ses personnages principaux, du sentiment d’oppression qui se dégage des cadrages rigoureux, de l’amour pudique qui relie les deux protagonistes. L’été est la saison des voyages mais ce film vous fera voyager bien mieux et plus intelligemment que n’importe quelle destination touristique vantée par les catalogues des compagnies aériennes ! Si… si vous avez encore le temps de le voir car il n’est pas sûr qu’il soit prolongé mercredi. De moins en moins de spectateurs semblent en effet encore prêts à se laisser surprendre, dépayser et bousculer au cinéma, préférant à de beaux films comme So Long, My Son l’énième « reboot » d’une franchise quelconque qui fait le « buzz » au même moment et occupe la moitié des salles. Alors, courez-y !

Post-scriptum : S’il n’est pas toujours facile de suivre le film, cela tient aussi à la qualité exécrable des sous-titres français, visiblement rédigés à la va-vite et/ou par une personne ne maîtrisant pas le français !

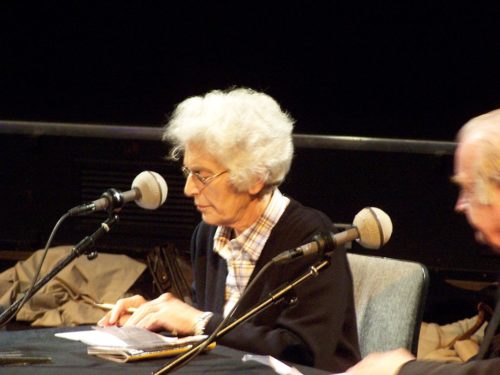

Post-scriptum bis, qui n’a rien à voir : le 25 juillet est décédée Danièle Heymann. A 86 ans, cette grande critique de cinéma avait gardé une étonnante fraîcheur couplée avec une grande exigence, une énorme culture et une belle simplicité. « Une critique de cinéma a fonction de faire aimer le film » disait-elle, préférant défendre des films plutôt que de perdre son temps à dénigrer ceux qu’elle n’aimait pas. Elle a notamment travaillé pour L’Express, Le Monde (elle y fut directrice des pages culturelles) et dernièrement Marianne et elle était l’une des rares voix féminines dans Le masque et la plume sur France-Inter où son ton malicieux lui permettait de tenir tête à ces messieurs quelque fois sentencieux. Honneur rare pour un(e) journaliste de cinéma, elle avait été en 1987 membre du jury au Festival de Cannes, festival qu’elle a couvert jusqu’en 2018. Cette critique lui est dédiée.

Danièle Heymann dans l’émission „Le Masque et la plume“ en 2012 – photo: LPLT / Wikimedia Commons

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!