★★★☆

(Viviane Thill) Diffusé le 7 janvier par la chaîne arte, le documentaire en trois épisodes intitulé Décolonisations reste visible en rattrapage sur le site arte.tv jusqu’au 5 mars. Coécrite par l’historien Pierre Singaravélou et réalisée par Marc Ball et Karim Miské, cette production se démarque de plusieurs façons.

Ho-Chi Minh (c) Arte

Les trois auteurs affirment avoir voulu raconter l’histoire de la (dé)colonisation du point de vue des colonisés et notamment de tous ceux qui, à un moment ou un autre, se sont révoltés contre les colonisateurs européens. La colonisation est ainsi décrite comme inséparable de la décolonisation puisque, contrairement à ce qu’on a longtemps enseigné, cette dernière n’a pas commencé seulement après la 2e guerre mondiale mais dès le 19e siècle, « au premier jour de la colonisation ».

Chose rare pour un documentaire historique, celui-ci se passe des témoignages, face à la caméra, de spécialistes en tout genre mais est porté par la voix off de l’acteur Reda Kateb qui dit « nous » pour parler au nom de tous les colonisés et présente la vingtaine de personnages dont le documentaire évoque plus spécifiquement la lutte.

Parmi eux, il y a les « incontournables » comme Ho-Chi Minh et Patrice Lumumba, mais aussi d’autres, certainement moins connus du public, tel le tirailleur sénégalais Lamine Senghor, qui sortit mutilé de la guerre 14-18 et devint un dirigeant communiste et militant anticolonialiste, ou la Kenyane Mary Nyanjiru qui s’opposa aux soldats anglais en 1922. Les auteurs ont d’ailleurs veillé tout particulièrement à faire une place aux femmes. Le combat pour l’indépendance de l’Inde n’est ainsi pas raconté par la personne de Gandhi mais par celui de la poétesse et activiste indépendantiste Sarojini Naidu qui fut à ses côtés et le remplaça après son arrestation durant la Marche du Sel en 1930.

Construits de façon chronologique, les trois épisodes couvrent 150 ans d’histoire coloniale en Afrique et en Asie. Un tel éparpillement, à travers des pays et des moments historiques très différents, amène bien évidemment les auteurs à privilégier certains moments forts, qui deviennent dès lors emblématiques pour des situations comparables dans d’autres contrées. La trahison et l’assassinat de Lumumba par Mobutu au Congo présage ainsi la venue d’autres dictateurs africains. Sans s’y cantonner, la série privilégie l’Algérie, le Kenya, l’Inde et l’ancienne Indochine mais rappelle aussi les crimes commis par Léopold II au Congo – crimes qui furent documentés et dénoncés notamment par la missionnaire britannique Alice Seeley Harris – ou la République du Rif au Maroc qui sera anéantie par la France et l’Espagne en 1927.

La missionnaire Alice Seeley Harris avec des enfants congolais

© Alice Seeley Harris/Anti Slavery

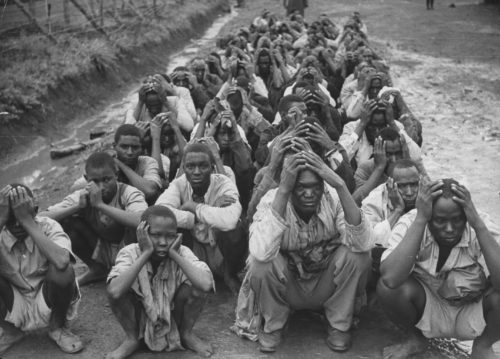

C’est peut-être de ce point de vue que la série est la plus passionnante, en ce qu’elle rappelle des combats oubliés, négligés ou refoulés par les manuels d’histoire européens. Mais elle est également remarquable par la richesse des images d’archives rassemblés par les auteurs. Confrontés au fait que ces images émanent dans leur quasi-totalité des colonisateurs, ils ont privilégié celles où les « colonisés » regardent la caméra en face. Ces regards hésitants, butés, fiers, redonnent aux personnes filmées une humanité et une singularité que l’idéologie colonialiste a, par tous les moyens, tenté de leur nier. De victimes, les colonisés redeviennent des individus qui prennent leur destin en main. L’un des moments les plus parlants à cet égard est celui où le jeune Lumumba doit saluer la statue de Léopold II à Bruxelles et jette un regard furtif à la caméra belge qui filme ce moment d’humiliation des colonisés devant leur bourreau. Un autre moyen utilisé dans la série pour permettre aux colonisés de se réapproprier les images et les sons des colonisateurs est d’y ajouter de la musique africaine ou asiatique… ou de surimposer la Chevauchée des Walkyries sur la victoire de Ho-Chi Minh à Dien Bien Phu !

Mais toutes les images utilisées ne proviennent pas de sources historiques. D’une part parce qu’il n’en existe pas toujours. En partie, les réalisateurs ont alors recours à des dessins et des animations. A d’autres endroits, ils utilisent des extraits de films de fiction sans les signaler en tant que tels. C’est assez évident (du moins on l’espère) quand il s’agit de films bollywoodiens comme celui qui illustre le combat de la princesse Manikarnika Tambe durant la révolte des Cipayes en Inde en 1857. Ça l’est beaucoup moins quand le film La bataille d’Alger (Gillo Pontecorvo, 1966) est utilisé pour illustrer la guerre d’Algérie ou lorsque des images d’archives (ou du moins je pense qu’il s’agit d’images d’archives) du massacre de Sétif en 1945 suivent des extraits du film Hors la loi (Rachid Bouchareb, 2010) qui reconstitue le même événement. C’est par ailleurs l’un des rares passages où un protagoniste prend véritablement la parole puisque la voix du poète algérien Kateb Yacine remplace alors celle de Reda Kateb (qui se trouve être le petit-neveu de Yacine !). Les réalisateurs se sont peu exprimés sur ce mélange d’images historiques et fictives, sinon pour redire qu’il s’agit de donner à voir le point de vue des colonisés. L’argument ne tient toutefois pas quand on lit sur le générique (il faut arrêter l’image pour avoir le temps de le faire !) que parmi les films utilisés figure par exemple Stanley and Livingston (Henry King, 1939) qui n’est pas vraiment une oeuvre anticolonialiste. Pour le spectateur lambda, il est en tout cas la plupart du temps impossible de faire la différence entre ces images de nature différente, ce qui me semble pour le moins problématique. Car si toutes traduisent au final le point de vue de celui qui les a filmées, les unes constituent une source historique à interpréter avec toutes les précautions d’usage alors que les autres sont des réinterprétations a posteriori.

Le film ne s’arrête pas sur la fin de la colonisation strictu sensu. Il en montre les conséquences jusqu’à aujourd’hui en consacrant notamment un épisode aux émeutes de Southall à Londres en 1979. Plus récemment, Sarkozy trouvait en 2007 que « l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire » et quelques vieillards ont dû batailler des années durant pour que le gouvernement britannique admette enfin en 2013, du bout des lèvres, que le Royaume-Uni avait torturé les survivants de la révolte des Mau Mau au Kenya dans les années 50. Le monde n’en a pas fini avec la décolonisation des esprits.

La série est visible sur arte.tv jusqu’au 5 mars 2020.

Afin de promouvoir la visibilité des réalisatrices, forum_C publie la liste des film tournés par des femmes à l’affiche au Luxembourg. Dans la semaine du 15 au 21 janvier (par ordre alphabétique):

- Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (Caroline Link)

- Charlie’s Angels (Elizabeth Banks)

- Frozen II (Chris Buck, Jennifer Lee)

- Der kleine Rabe Socke – Suche nach dem verlorenen Schatz (Verena Fels, Sandor Jesse)

- Lindenberg ! Mach dein Ding! (Hermine Huntgeburth)

- Latte Igel und der magische Wasserstein (Nina Wels, Regina Welker)

- Notre Dame (Valérie Donzelli)

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!