- Kino

Pour Bertrand Tavernier, le cinéma servait à éclairer la vie

Bertrand Tavernier, qui vient de décéder ce jeudi à 79 ans, avait réussi dans sa jeunesse l’exploit rare d’écrire à la fois (mais, je suppose, pas simultanément) pour Les cahiers du cinéma et pour Positif, les deux grandes revues rivales de la critique française. Lui qui n’exécrait rien tant que les dogmes n’a jamais appartenu qu’à un seul clan : celui de l’amour du cinéma.

La liste des films préférés de Bertrand Tavernier sur la plateforme Cinetek va de Raymond Bernard – cinéaste qu’il a contribué à faire redécouvrir – à Jean-Luc Godard en passant par Jean Renoir, Jean-Pierre Melville, le néo-réalisme italien, Ozu et Mizoguchi, Julien Duvivier, Claude Chabrol, Claude Sautet et bien sûr des westerns. Le western était, disait-il, ce qui lui avait fait découvrir et aimer le cinéma. Il dirigeait d’ailleurs chez Actes Sud la collection L’Ouest, le vrai pour laquelle il avait fait traduire des grands romans du genre, souvent adaptés au cinéma.

Bertrand Tavernier était non seulement un cinéphile érudit mais un passeur. Il aimait parler de cinéma autant que le faire. Et peu de gens parlaient aussi bien de cinéma que lui. Il avait écrit avec Jean-Pierre Coursodon un ouvrage qui continue de faire référence, 50 ans de cinéma américain (Nathan, 1991), livre qui va ressortir en 2021 en version actualisée sous le titre 100 ans de cinéma américain. Il était régulièrement invité dans des émissions de radio et de télévision pour parler de films et de musiques de film, la musique et notamment le jazz étant sa deuxième grande passion. Jusqu’en janvier 2021, il a tenu un blog où il parlait de dvd, de musiques et de livres.

Bertrand Tavernier voyait dans le cinéma « une fenêtre qui s’ouvre sur le monde ». Lui-même tournait pour apprendre des choses, pour être, « un peu moins stupide » après avoir fait un film. Contrairement à beaucoup de cinéastes, même parmi les meilleurs, qui finissent par raconter toujours peu ou prou la même histoire, il passait d’un film historique à un drame familial ou à un documentaire, d’un drame à une comédie. Il a adapté Simenon, Jim Thompson, Alexandre Dumas, James Lee Burke et Madame de La Fayette. Ses films sont situés au 14e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e et 21e siècle. Il a évoqué la première et la seconde guerre mondiale et la guerre d’Algérie, la police, l’école, l’adoption, la violence chez les jeunes. Il a fait composer quelques-unes de ses plus belles musiques à Philippe Sarde et offert certains de leurs meilleurs rôles à Philippe Noiret, Jean Rochefort, Michel Galabru, Isabelle Huppert, Philippe Torreton ou Claude Rich. Il a collaboré sur de magnifiques scénarios avec Jean Aurenche et Pierre Bost qui avaient été discrédités par la Nouvelle Vague. Il était aussi et surtout un auteur à part entière avec ses thèmes de prédilection et son regard de cinéaste.

à lire: Bertrand Tavernier, cinéaste citoyen (forum 286)

Au moment où ses propres films vont prendre leur place parmi ces « films du patrimoine » qu’il aimait tant et qu’il a défendus sa vie durant, voici, par ordre de préférence, une sélection tout à fait subjective des cinq films qu’il faut voir de Bertrand Tavernier (tous sont disponibles sur a-z.lu):

Coup de torchon (1981)

Une colonie française en Afrique, au moment des accords de Munich en 1938. Dans un bled perdu, le policier Cordier (Philippe Noiret) va se prendre pour le Christ et croire – ou faire en sorte de croire – que Dieu lui a ordonné de tuer toutes les ordures du coin. Grinçante réflexion sur la violence inhérente à la colonisation et plus encore sur l’absurdité du monde et de la vie, Coup de torchon est aussi et surtout une cruelle farce métaphysique.

Que la fête commence (1975)

Dans Que la fête commence, Bertrand Tavernier met en scène le Régent Philippe d’Orléans (Philippe Noiret) qu’il peint en agnostique mélancolique et libertin lucide. Son complice, confident, conseiller et meilleur ami est l’abbé Dubois (Jean Rochefort) qui jure comme un chiffonnier et veut devenir archevêque bien qu’il soit résolument athée et ne connaît la Bible, de son propre aveu, que « par ouï-dire ». Ils vont devoir faire face à l’insurrection d’indépendantistes bretons menés par le marquis de Pontcallec (Jean-Pierre Marielle).

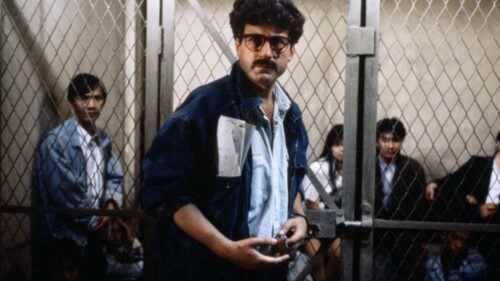

L.627 (1992)

Coécrit avec l’ancien policier Michel Alexandre, le film relate le quotidien d’un enquêteur (Didier Bezace) dans la brigade des stupéfiants à Paris. L’un des meilleurs films français sur la police.

Capitaine Conan (1996)

1918, juste après l’armistice. La guerre n’est pas terminée pour tout le monde, elle se poursuit dans les Balkans pour une partie de l’armée dont fait partie le capitaine Conan (Philippe Torreton). Le film porte un regard à la fois lucide et original sur la violence que la guerre engendre dans les hommes qui la font. Conan est un personnage de militaire comme le cinéma américain en produit à la pelle : intrépide, marchant droit entre les balles qui sifflent. Mais ce que dit le film, c’est que cet héroïsme a un prix.

Laissez-passer (2002)

Durant l’Occupation, Jean-Devaivre (Jacques Gamblin) est assistant-réalisateur à la Continental le jour et résistant la nuit. La Continental était une société de production dirigée par les Allemands mais qui produisait, avec des équipes françaises, des films français qui n’étaient pas de propagande. Devaivre est-il collaborateur parce qu’il travaille pour la Continental, ou résistant ? Le réalisateur brouille les pistes et la ligne rouge entre le Bien et le Mal, montre que tout n’était pas si simple mais s’est néanmoins fait taper sur les doigts à la sortie du film en France pour avoir osé s’attaquer à cet épisode certes plus vraiment tabou mais encore sensible de l’Occupation française.

Post-scriptum

Il y a un an, durant le premier confinement, Bertrand Tavernier a écrit une lettre au cinéaste Xavier Giannoli reproduite par France-Inter. Il y citait un dialogue entre deux scénaristes, écrit pour son film Laissez-passer. A un scénariste qui se reprochait de n’avoir rien fait durant l’Occupation, l’autre rétorquait : « Mais si, tu as écrit des films… Il y a des fabricants de draps, des fabricants de pains, nous nous sommes des fabricants d’histoires » – « Et à quoi on sert », demande le premier – « A éclairer la vie des fabricants de draps et des fabricants de pains ». Et Bertrand Tavernier concluait : „Eclairer la vie, c’est un beau programme!“

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!