Petra/Peter von Kant

Restreint par le confinement, l’hyperactif François Ozon a tourné en moins de quatre semaines le remake d’un célèbre film de Rainer Werner Fassbinder, situé dans un lieu clos. Les larmes amères de Petra von Kant est devenu Peter von Kant et le mélodrame oppressant de Fassbinder une tragi-comédie légèrement camp.

Avec 21 longs métrages en un peu moins de 25 ans, François Ozon peut apparaître comme un cinéaste prolifique. Son modèle Rainer Werner Fassbinder en tournait deux à trois chaque année, sans compter l’écriture de plus d’une douzaine de pièces de théâtre (parfois recyclées pour le cinéma) durant sa courte vie ! En l’an 2000, Ozon avait adapté pour le grand écran la toute première pièce de Fassbinder, Gouttes d’eau sur pierres brûlantes (Tropfen auf heisse Steine) écrite en 1965/66 mais mise en scène au théâtre seulement après la mort de l’auteur. Cette fois, il s’attaque à Die bitteren Tränen der Petra von Kant (titre français : Les larmes amères de Petra von Kant, 1972), une œuvre qui fut, elle aussi, d’abord une pièce avant de devenir l’un des films les plus connus de Fassbinder.

L’histoire est celle de Petra von Kant (Margit Carstensen) célèbre créatrice de mode qui vient de divorcer et vit dans un grand appartement à Brême avec, pour seule compagnie, une mystérieuse servante appelée Marlene (Irm Hermann) qui ne parle jamais et obéit à tous ses ordres. Petra tombe follement amoureuse de Karin (Hanna Schygulla), une jeune femme qu’elle installe chez elle. Mais l’indifférence de Karin et ses multiples infidélités provoquent la jalousie maladive de Petra qui se dispute violemment avec son amante jusqu’au jour où celle-ci s’en va. Petra tombe alors dans un profond désespoir.

Après avoir vu les deux films, il est difficile de dire si celui d’Ozon peut être regardé seul, tellement il fonctionne en miroir (il y en a beaucoup dans le film) de celui de Fassbinder [i]. A part la fin, Ozon reprend la trame originale qu’il a cependant raccourcie de plus d’une demi-heure. Son pitch consiste en la transformation des principaux protagonistes féminins en personnages masculins. Dans Die bitteren Tränen der Petra von Kant, le seul signe de virilité visible à l’écran était le (petit) sexe du dieu Bacchus, représenté dans un tableau de Nicolas Poussin dont une reproduction occupait tout un mur dans la chambre de Petra von Kant.

Chez Ozon, Petra et Karin sont donc devenus Peter et Amir. Interprété par Denis Ménochet, Peter est l’exact contraire de Petra, et pas seulement parce qu’il est un homme. Dans les deux films, la caméra met en évidence le corps de l’interprète principal.e : la maigreur de Margit Carstensen s’oppose ainsi au physique grassouillet de Denis Ménochet, qui lui donne un indéniable côté gros nounours [ii]. De Petra se dégageait d’emblée quelque chose de malsain, presque morbide, tandis que la corpulence de Peter lui confère (paradoxalement) une certaine légèreté. Les couleurs franches et chaudes des décors d’Ozon contribuent à cette sensation alors que, chez Fassbinder, elles étaient sombres et froides. Son film était tout entier situé dans l’appartement de Petra. Durant deux heures, le spectateur suffoquait, en même temps que les personnages, dans cet espace dans lequel on descendait comme dans un antre, annonçant que ce qui se jouait là relevait de la psyché et non d’un quelconque réalisme psychologique. François Ozon, au contraire, nous montre plusieurs fois l’appartement vu de la rue, comme dans une sitcom. (Sitcom était le titre de son premier long métrage en 1998.)

Avec Fassbinder, on était dans le mélodrame, Ozon en a fait une tragi-comédie tournée dans un décor camp sur lequel règne – en guise de Marlene – un certain Karl (Stefan Crepon), moustachu et vêtu d’habits moulants. Au mur n’est plus mis en évidence le tableau de Poussin (qu’on aperçoit aussi) mais – outre un portrait géant de Sidonie (Isabelle Adjani, dans un joli exercice d’auto-ironie), la meilleure amie de Peter – des représentations de Saint Sébastien, icône gay s’il en est, parmi lesquelles Amir (Khalil Gharbia) prendra bientôt sa place dans des poses très suggestives. Ozon lui-même a déclaré qu’il a voulu montrer Peter comme une drama queen qui dit « Mutti » à sa mère, même si par ailleurs il s’exprime en français.

❝Die bitteren Tränen der Petra von Kant a été interprété comme le portrait à peine déguisé de Fassbinder lui-même […]. On n’est donc pas trop étonné de voir Ozon retransformer le personnage de Petra en Peter et faire de lui un cinéaste démiurge, dominateur et manipulateur.❞

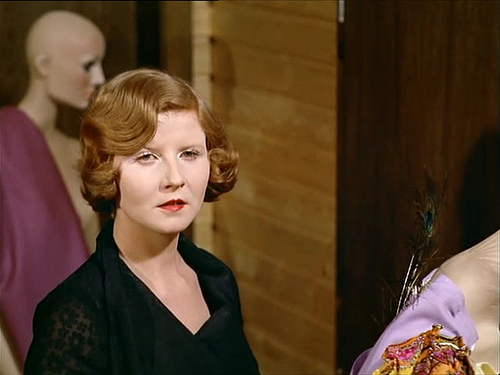

Les visages chez Fassbinder étaient figés sous des maquillages les transformant en masques. Plus qu’à des êtres humains, Petra, Karin, Sidonie et Marlene ressemblaient aux mannequins qui hantaient l’appartement de Petra, ou bien à des poupées de cire dont l’une était d’ailleurs à l’effigie de Karin. Le visage sans âge d’Isabelle Adjani en est comme le reflet. Quant aux mannequins, il y en a aussi dans l’appart de Peter mais ils sont ici réduits au rang de clin d’oeil. Et alors que Petra et ses amies étaient enveloppées dans des costumes sortis tout droit des années 1920, qui reflétaient leur personnalité, leur état d’âme et leur inconscient, Peter enfile des Lederhosen à la mode bavaroise tandis qu’Amir est le plus souvent nu.

Le lien le plus touchant entre Petra et Peter est cependant fait par Hanna Schygulla qui jouait Karin en 1972 et interprète cette fois, avec une émouvante douceur, la mère de Peter auquel elle vient chanter une berceuse allemande.

Die bitteren Tränen der Petra von Kant a été interprété comme le portrait à peine déguisé de Fassbinder lui-même, reflétant ses relations troubles et troublées avec ses différent.e.s partenaires (le film est sous-titré Ein Krankheitsfall – Une maladie). L’œuvre de Fassbinder a toujours été très gender-fluid, comme on ne disait pas encore à son époque. Dans Ein Mann wie E.V.A. (Radu Gabrea, 1983), sorti un an après son décès, il était interprété par Eva Mattes (qui jouait par ailleurs la fille de Petra dans Die bitteren Tränen der Petra von Kant). On n’est donc pas trop étonné de voir Ozon retransformer le personnage de Petra en Peter et faire de lui un cinéaste démiurge, dominateur et manipulateur.

Dans une scène, Peter fait filmer le jeune éphèbe Amir par Karl. Il finit par lui arracher la caméra pour se rapprocher d’Amir dans un geste qui peut symboliser une pénétration (elle suivra peu après) mais aussi le désir de posséder, sinon la personne, du moins son image. Difficile de ne pas penser ici au Peeping Tom (Michael Powell, 1960) dont le héros tuait ses victimes avec une lame accrochée à sa caméra. « Jeder tötet was er liebt », chante Isabelle Adjani sur des paroles d’Oscar Wilde (comme Jeanne Moreau dans Querelle, le dernier film de Fassbinder). A la fin, il ne restera que cela à Peter : l’image géante d’Amir sur l’écran noir de ses nuits blanches.

[i] Le film de Fassbinder est disponible sur a-z.lu.

[ii] François Ozon avait d’abord sollicité Xavier Dolan pour interpréter Peter von Kant. Celui-ci ayant décliné la proposition (il avait apparemment peur d’être confondu avec son rôle), c’est Denis Ménochet qui a repris le rôle.

Peter von Kant est actuellement à voir au cinéma.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!