- Kino

„Piccolo corpo“ de Laura Samani et „L’histoire oubliée des femmes au foyer“ de Michèle Dominici

Dans les limbes de l’histoire (des femmes)

Restituer la place et le corps des femmes dans un récit historique qui les a longtemps oubliées, négligées ou cachées est en passe de devenir un genre à part entière au cinéma. Portrait de la jeune fille en feu et son personnage de peintre (Noémie Merlant), obligée au 18e siècle de prendre le nom de son père pour exposer ses tableaux, n’en est que l’exemple le plus connu et le plus réussi. La réalisatrice Céline Sciamma filme le corps des femmes, leur désir, leur plaisir, mais aussi les règles, la grossesse, l’avortement. Depuis quelques années, ce corps féminin devient enfin visible à l’écran, non plus (seulement) en tant qu’objet sexuel, mais dans toute ses réalités.

Avec Piccolo corpo, Laura Samani s’engouffre dans cette brèche en ressuscitant une tradition autrefois vivace dans certaines régions d’Europe mais dont le souvenir s’est estompé : celle du « répit » qui permettait de faire ressusciter un enfant mort-né afin de pouvoir le baptiser et lui éviter ainsi d’errer, pour l’éternité, dans les limbes. La cinéaste, dont Piccolo corpo est le premier long métrage, s’est notamment inspirée des recherches de l’historien anthropologue Jacques Gélis. Sa protagoniste est une toute jeune femme qui vient de perdre son premier enfant et ne peut supporter de savoir cette petite fille enterrée sous le sable, sans nom, sans sépulture et sans accès au Paradis. Elle va entamer un chemin de croix pour l’amener de l’île où elle habite vers le lieu saint situé dans les montagnes du nord de l’Italie. Piccolo Corpo est à la fois la mise en scène d’un deuil, un récit d’initiation et une allégorie sur le destin de toutes ces femmes dont l’histoire n’a pas retenu les noms.

❝C’est un film sur les corps, sur la langue (ou les langues puisqu’on y parle de multiples dialectes), et sur les éléments: l’eau, le feu, la terre et le vent dont le souffle imprime la bande son de Luca Bertolin.❞

Poussée par sa seule détermination à sauver sa fille des limbes et de l’oubli, Agata (Celeste Cescutti) traverse la mer, puis la forêt, une caverne, les montagnes et enfin un lac sans fond. Comme les preux chevaliers d’antan, elle rencontre en chemin des brigands, un mystérieux vagabond qui est peut-être une vagabonde (Ondina Quadri, la seule actrice professionnelle dans le film), des mineurs, des pêcheurs, des montagnardes et le passeur du lac censé la mener à sa dernière destination, là ou la vie et la mort se confondent.

Même si ce premier film est lesté par la trop grande méfiance de la cinéaste envers tout ce qui pourrait la faire dévier de l’austérité qu’elle s’est octroyée comme règle, Piccolo corpo retient l’attention par l’équilibre qu’il sait garder entre un âpre réalisme d’un côté et, de l’autre, le monde des contes et des mythes (plus que de la religion). Semblable en cela à Pasolini, dont certains des personnages adoptent également le dialecte frioul, la réalisatrice réinvente une société à la fois archaïque et presque déjà moderne (l’action est située en 1900, quand les premières ampoules électriques arrivent dans ces contrées reculées). C’est un film sur les corps, sur la langue (ou les langues puisqu’on y parle de multiples dialectes), et sur les éléments: l’eau, le feu, la terre et le vent dont le souffle imprime la bande son de Luca Bertolin). La photographie est magnifique, due au Slovène Mitja Ličen.

On aurait certes voulu en savoir davantage sur Lynx, le compagnon et le guide d’Agata, fille rebelle déguisée en garçon pour courir les chemins, ou bien transgenre avant l’heure. On aurait préféré parfois s’arrêter ; on aurait aimé que Laura Samani exploite davantage certains décors, comme cette mine interdite aux femmes et qui fait si peur à l’intrépide Lynx. On aurait peut-être souhaité une autre fin au périple d’Agata mais Piccolo corpo est un premier long métrage singulier et prometteur.

Celles qui restent (à la maison)

Michèle Dominici a choisi une autre manière d’arracher les femmes à l’oubli puisqu’elle consacre son documentaire, présenté sur arte.tv, à L’histoire oubliée des femmes au foyer. Le déclencheur a été la découverte des mémoires écrites par sa mère, qui s’arrêtent… le jour de son mariage. „Après, ce n’est plus intéressant“ a-t-elle déclaré. A l’aide de journaux intimes et de films de diverses familles, la réalisatrice a tenté de reconstituer ce qu’était cette vie „pas intéressante“ et comment vivaient ces femmes, et notamment celles qui, comme sa mère, avaient fait des études supérieures puis avaient tout abandonné.

❝Et si, un jour, je ne rentrais pas?❞

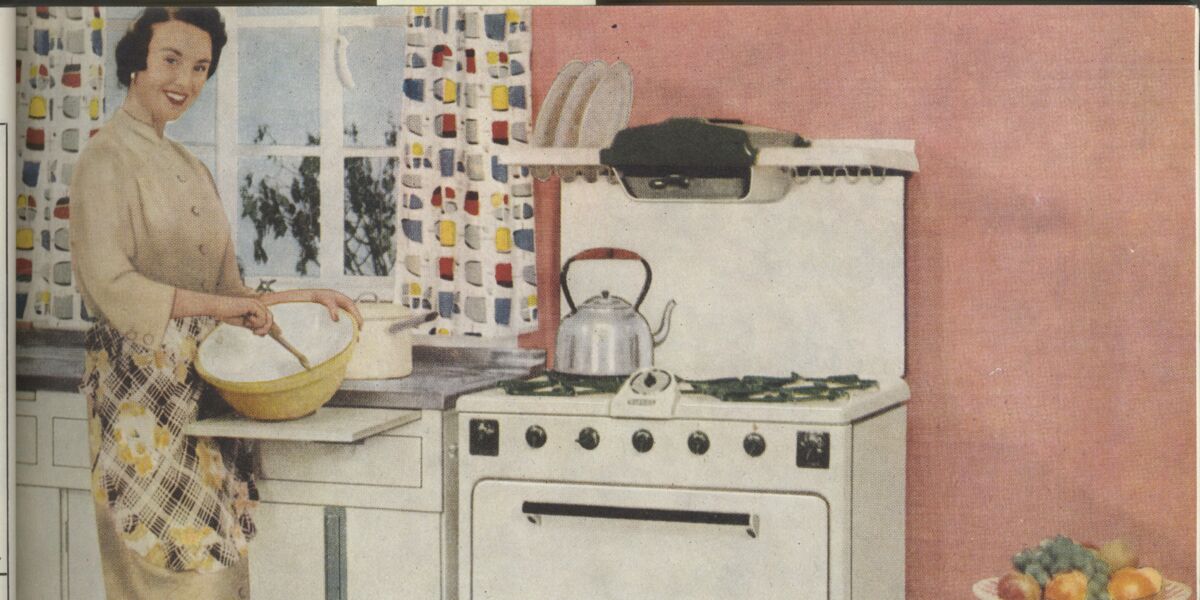

Les années 1950 à 1970 ont été la grande époque des femmes au foyer. Or, pour beaucoup d’entre elles, ce n’était pas alors un choix mais souvent un destin subi car imposé par la société. Quelques hommes s’expriment dans des images d’archives de la télévision et ils disent que la place des femmes est „naturellement“ au foyer, et que le mari s’attend à retrouver en ordre ce foyer, et sa femme souriante, quand il rentre du travail. Les femmes écrivent dans leurs journaux intimes qu’elles se sentent dépossédées d’elles-mêmes, enfermées dans une cage dorée et un train-train répétitif qui les ennuie tout en ne leur laissant aucun répit. Coincées entre une famille qui les surveille et une dépendance financière qui ne leur laisse aucune issue – rappelons qu’à l’époque, les femmes mariées ne pouvaient ni travailler ni ouvrir un compte sans l’autorisation de leur mari! -, elles s’efforcent de se conformer à un modèle dans lequel celles qui s’expriment ici ne se reconnaissent pas. Michèle Dominici démonte au passage les images apparemment idylliques des films de famille. L’une d’elles s’écrit à elle-même: „Et si, un jour, je ne rentrais pas?“

La réalisatrice rappelle que l’ère des femmes obligées de rester à la maison fut – en Europe tout du moins – relativement courte puisqu’elles sont apparues avec l’essor de la bourgeoisie au 19e siècle (entretenir une famille avec le salaire du seul mari est un luxe) pour atteindre leur apogée après la Seconde guerre mondiale, durant les Trente Glorieuses, et commencer à s’éteindre avec les mouvements féministes des années 1970. Les femmes citées dans le film encouragent leurs filles à étudier, à travailler, à voyager… ou à écrire comme le fera Annie Ernaux. L’écrivaine a présenté au dernier festival de Cannes le documentaire autobiographique Les Années Super 8, réalisé à partir de ses propres films de famille, dans lequel elle dit précisément la souffrance de ne pas arriver à se contenter de sa situation d’épouse et de mère mais de vouloir autre chose, de vouloir être libre, et écrire (elle écrit son premier roman à cette époque) et vivre pour elle-même.

Piccolo Corpo: Actuellement au cinéma

L’histoire oubliée des femmes au foyer est disponible sur arte.tv jusqu’au 12 décembre 2022.

La sortie du film Les années Super 8 est annoncée en France pour le 14 décembre 2022.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!