Drôle de dame

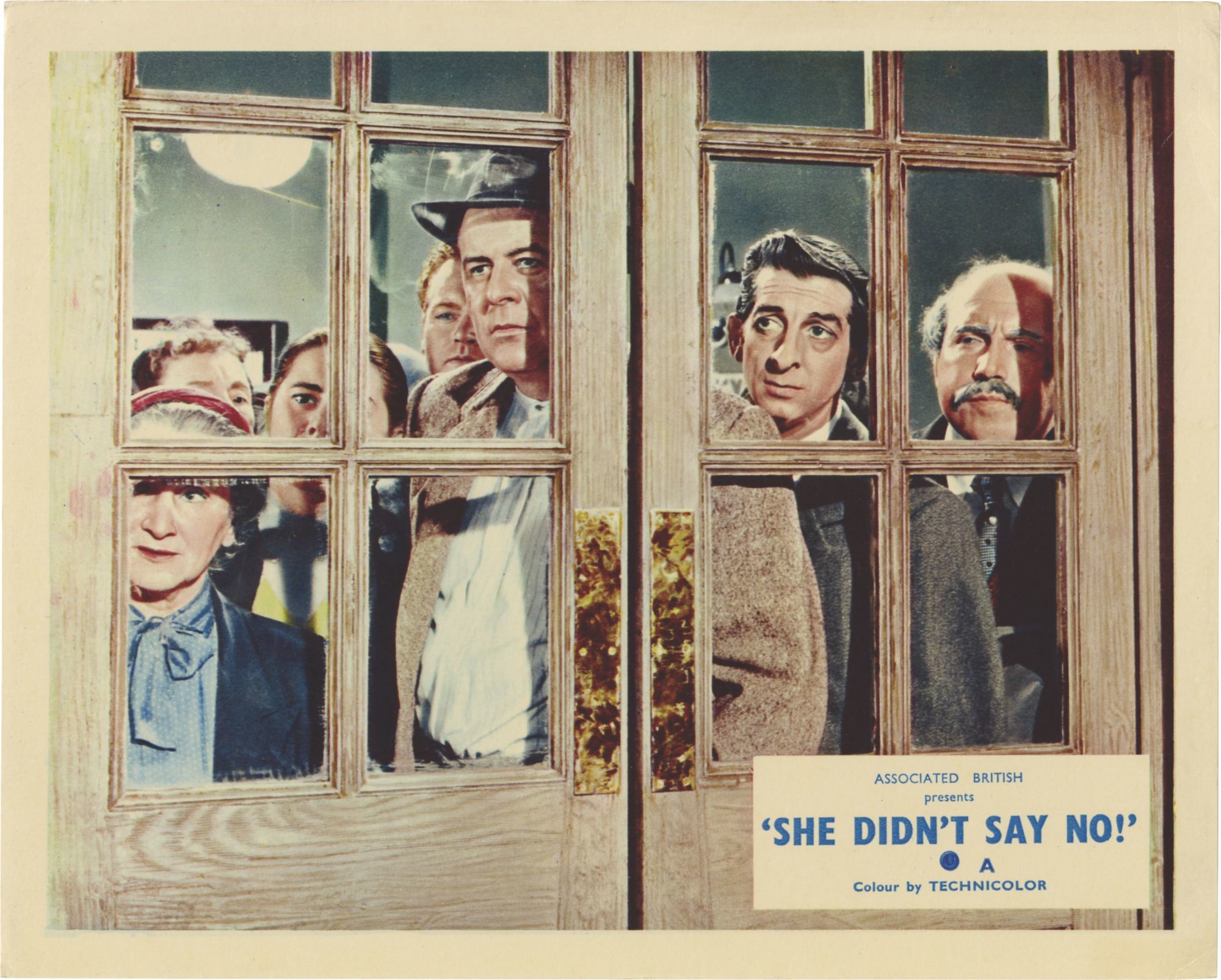

Outre d’innombrables émissions, des séries et des concerts, arte.tv permet de voir ou de revoir – gratuitement – des films sur son site. Parmi d’autres initiatives, la chaîne franco-allemande a inauguré cette année une collaboration avec l’Association des cinémathèques européennes, qui lui permet de puiser dans le catalogue rassemblé par celle-ci sous le titre A Season of Classic Films. C’est l’occasion de se laisser porter par la curiosité. Parmi les pépites à découvrir : She Didn’t Say No (1958).

Nous sommes dans les années 1950, dans un petit village irlandais. Sans jamais avoir été mariée, Bridget Monaghan (Eileen Herlie) a six enfants… de cinq pères différents ! « Ces enfants sont très gentils, mais ils n’auraient pas dû venir au monde » constate au début du film l’institutrice, qui les a tous vus passer dans son école.

Elle le dit sans méchanceté. Alors qu’à l’époque, les jeunes mères célibataires irlandaises du genre de Bridget se retrouvaient souvent dans les tristement célèbres « Magdalene laundries » gérées par les nonnes catholiques, l’originalité du film, basé sur un roman d’Una Troy, est de raconter cette histoire sur un ton léger. Bridget n’est représentée ni comme une fille perdue, ni comme une mère Courage. Simplement une femme qui élève avec amour ses enfants. Pour gagner sa vie, elle fait de la couture… et compte parmi ses clientes les épouses des pères de ses enfants. Car mise à part celui de l’aînée, née d’un soldat mort à la guerre, les autres géniteurs sont tous des hommes du village.

Et bien évidemment, tout le monde est au courant. Les pères sont un peu mal à l’aise devant leur respective épouse légitime. L’une d’elle ne supporte pas la présence de Bridget. Cette dame annonce (en termes à peine voilés) qu’elle va faire la grève du sexe tant que Bridget n’aura pas quitté le village. Son mari pousse donc les autres pères à trouver un stratagème pour la faire partir.

Tourné dans de magnifiques couleurs Technicolor et interprété par d’excellents acteurs dont beaucoup venaient de l’Abbaye Theater à Dublin, She Didn’t Say No adopte, vis-à-vis de la situation de Bridget et de la sexualité en général, une attitude étonnamment décontractée pour l’époque. A l’exception de l’épouse jalouse, les autres femmes du village semblent plutôt admiratives, voire un brin envieuses de l’indépendance avec laquelle Bridget mène sa vie. Tout le monde la respecte et même les hommes avouent qu’ils ne se sont peut-être pas conduits de façon correcte en n’endossant pas la responsabilité de leurs paternités. Dans le contexte de l’après @metoo, le titre du film peut sembler ambigu mais Bridget n’apparaît pas comme une femme violée. C’est plutôt par excès de romantisme, croyant trouver dans chaque homme un preux chevalier, qu’elle s’est tant de fois retrouvée enceinte. Mais elle ne regrette rien. Dans une belle scène, Bridget fait face à sa fille aînée Mary (Perlita Neilson), au moment où celle-ci s’en va retrouver son amoureux qui doit partir le lendemain pour l’Italie. Bridget la rappelle, semble hésiter à lui dire quelque chose, mais se contente de lui sourire. Elle la sait assez mûre pour prendre ses propres décisions.

A la fin, tout rentrera toutefois dans l’ordre et on aura même droit à un double mariage. Mais là encore, c’est fait avec naturel, sans violons ni grandes déclarations. Cela n’a toutefois pas suffi à amadouer les Irlandais bien-pensants. Les producteurs (britanniques) se sont vu refuser les autorisations de tournage au Connemara et ont dû se replier sur l’Angleterre. Une fois terminée, l’oeuvre a été envoyée au Festival mondial du film, organisé en 1958 à Bruxelles, à l’occasion de l’Exposition universelle. Cette première projection provoqua un tollé en Irlande. Le ministère des Affaires étrangères annonça aussitôt vouloir interdire le film. Au vu du scandale, il ne fut cependant jamais soumis à la censure irlandaise. En conséquence, la première présentation publique du film en Irlande eut lieu… en 2001.

Il ne semble pas avoir été mieux accueilli en Grande-Bretagne. La très respectable revue Sight and Sound l’évacuait en 1958 en quelques mots ravageurs : « British view of Ireland – where illegitimacy is a joke and the village unmarried mother is made respectable by mistake. Treatment very coy ; humour mainly displaced. » Le réalisateur Cyril Frankel n’a, quant à lui, guère laissé de traces dans l’histoire du cinéma. Outre She Didn’t Say No, qui ne semble avoir été diffusé brièvement qu’en Grande-Bretagne, le film dont il se disait le plus fier était Man of Africa (1953), tourné en Ouganda avec un casting uniquement africain – une première dans l’Angleterre coloniale. Ce film fut massacré par les producteurs et Frankel se recycla dans des genres plus populaires, donna l’un de ses premiers rôles à Sean Connery et travailla pour la Hammer avant d’entrer à la télévision. Il a également été actif en Allemagne. Eine Frau namens Harry, avec Thomas Gottschalk, fut son dernier film.

L’Irlandaise Una Troy, dont le roman We Are Seven a été adapté – avec sa collaboration – sous le titre She Didn’t Say No, est assez peu connue est un peu connue en Allemagne et pas du tout en France où ses romans n’ont pas été traduits. C’est en travaillant sur une biographie de l’écrivaine que la chercheuse Ann Butler a eu connaissance du film. Elle a fini par retrouver une copie dans les fonds de Canal Plus en Grande-Bretagne. Le Irish Film Institute a pris en charge la restauration et l’archivage du film qui a ensuite été numérisé dans le cadre du projet A Season of Classic Films, subventionné par le Programme Creative Media de la Commission européenne.

Le premier livre d’Una Troy, Mount Prospect (1936), avait été censuré parce qu’elle y évoquait notamment le divorce, la contraception et l’avortement. We Are Seven est inspiré d’une histoire vraie mais qui connut toutefois une fin beaucoup plus tragique que ce que racontent le roman et le film. Moll McCarthy se prostituait apparemment pour permettre à ses sept enfants de pères différents de vivre dignement. Par deux fois, un juge – qui n’était autre que le père d’Una Troy ! – refusa que ses enfants lui soient enlevés, arguant qu’elle les élevait décemment (cette scène figure dans le film). En 1940, Moll McCarthy fut assassinée, meurtre pour lequel l’un de ses voisins fut condamné et exécuté. Tout tend cependant à prouver que l’homme était innocent et il fut réhabilité en 2015. Ce meurtre reste jusqu’à aujourd’hui inexpliqué, et constitue l’une des affaires criminelles les plus médiatisées en Irlande, mais Una Troy a, en quelque sorte, offert un happy end à Moll McCarthy en la réimaginant en Bridget Monaghan, mère célibataire sereine et comblée.

Sur arte.tv. jusqu’au 30 septembre

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!