Grands corps malades

En choisissant Mon crime pour la soirée d’ouverture du 13e Luxembourg City Film Festival jeudi soir, les organisateurs étaient assurés de ne heurter personne. Le programme du festival lui-même est heureusement plus exigeant.

Comédie très légère, adaptée par François Ozon d’une pièce de boulevard écrite dans les années 1930, Mon crime surfe sur l’air (féministe) du temps en mettant en scène deux jeunes femmes désargentées, l’une actrice et l’autre avocate, qui s’approprient un crime pour se construire une réputation. Quand le film commence, la jolie Madeleine (Nada Tereszkiewicz) fuit une villa dans laquelle, raconte-t-elle un peu plus tard à son amie Pauline (Rebecca Marder), un producteur, qui l’avait fait venir pour lui proposer un rôle, a essayé de la violer.

Cette problématique, qui nous paraît très moderne et semble directement inspirée de l’affaire Weinstein, n’a en fait rien de nouveau au cinéma. En 1947, Henri-Georges Clouzot a notamment construit, à partir du même point de départ, un grand film noir intitulé Quai des Orfèvres. François Ozon joue, en revanche, à fond la carte du vaudeville, avec ses coups de théâtre (assurés ici par Isabelle Huppert) et des acteurs et actrices qui en font des tonnes. C’est la règle du genre et ce n’est pas la première fois qu’il s’en amuse, mais après Huit femmes (2002) et Potiche (2010), il faut bien avouer que le filon s’épuise (sortie en salles le 15 mars)

Histoires de familles

Les choses sérieuses ont commencé dès le lendemain. Hasard ou non, deux films sélectionnés dans la compétition documentaire, sont nés de la façon quasi-obsessive avec laquelle les protagonistes ont, tout au long de leur vie, photographié et filmé leur famille.

Dans Silent House (compétition documentaire), Farnaz Jurabchian et son frère Mohammadreza racontent près de cent ans de l’histoire iranienne à travers celle de leur maison familiale. La belle villa, entourée d’un grand jardin peuplé de chats, a jadis appartenu à la dernière épouse de Reza Chah. Elle y habitait encore lorsque le grand-père des deux cinéastes a acheté la maison. La légende familiale prétend qu’il s’y est tenu une réunion secrète en marge de la conférence de Téhéran [i] en 1943. Après la révolution islamique, elle est confisquée par le nouveau pouvoir et rachetée une deuxième fois par le grand-père. Bien plus tard, elle servira, meubles et habitants compris, de décor à plusieurs films et séries. Photographe amateur, le grand-père s’y immortalise avec ses collègues et amis. La mère filme la famille et la révolution avec une caméra 8mm. Ses deux enfants continuent la tradition en format vidéo et l’oncle installe des caméras de surveillance tout autour du jardin. Les deux cinéastes ne manquaient donc pas d’images pour construire leur récit au centre duquel se trouve la grand-mère, qui a à peu près le même âge que la maison et y a passé la plus grande partie de sa vie. Si les grands-parents font, comme il se doit, bonne figure sur les photos et dans les films, la grand-mère est, dans le présent, une vieille femme amère, toujours en colère, à plus de 80 ans, contre son mari qui lui a pourri la vie en la maltraitant jusqu’au jour, dit-elle, où il a enfin cassé sa pipe.

Farnaz et Mohammadreza Jurabchian ne perdent pas de temps avec la nostalgie. Ils filment la grand-mère qui va mourir et leur mère Nassrin, une femme endurcie mais hyperactive qui, quand elle ne réorganise pas la maison, ouvre une librairie ou une maison d’édition, se présente à l’élection présidentielle, traduit des livres ou passe un master en psychologie. En 1979, elle avait fait la révolution avec enthousiasme avant de désenchanter, s’est retrouvée veuve très jeune, a été écartée pendant un temps au profit de son jeune frère et regarde à la télévision son pays se décomposer au même rythme que sa maison et sa famille. Le commentaire politique est ici sous-jacent, la plupart du temps indirect et pourtant sans appel. La maison est à la fois un refuge, un espace de liberté, une forteresse et une prison. A de très rares exceptions près, on n’en sort pas. Le constat final est que l’on ne peut retenir le passé, qu’il arrive le moment où il faut lâcher prise. L’Iran d’aujourd’hui n’est pas plus celui de l’imam Khomeiny qu’il n’est celui de Reza Chah. Le pouvoir iranien a apparemment bien compris le message puisqu’il a puni les deux cinéastes en leur interdisant de quitter le pays pour accompagner leur film déjà montré dans plusieurs festivals. (prochaine séance: 7 mars, 20h45 à la Cinémathèque)

La photographe Nan Goldin remonte elle aussi à un drame familial dans All the Beauty and the Bloodshed (compétition documentaire). Devant la caméra de la réalisatrice Laura Poitras (CitizenFour, 2014), elle raconte le suicide, à dix-neuf ans, de sa sœur aînée Barbara. Suicide dont il était interdit de parler dans la famille, il fallait dire « accident », car que diraient les voisins ? C’est pour mettre fin aux secrets, pour garder une preuve, qu’elle s’est mise à photographier sa vie, ses amants, ses amies, le sexe, la drogue, les drag-queens. Et aussi la violence sexuelle, et puis le Sida et ses ravages. Aujourd’hui, elle mène un autre combat, contre la famille Sackler, propriétaire des entreprises qui commercialisent les opioïdes utilisés comme antidouleurs et responsables de l’addiction et de la mort de centaines de milliers de personnes aux Etats-Unis. Parallèlement au parcours de sa vie et de son œuvre, le film suit les actions qu’elle entreprend pour amener notamment les musées à refuser l’argent des Sackler et ne plus nommer de salles en leur honneur.

Laura Poitras a pu avoir recours non seulement aux photographies de Nan Goldin mais aux photos et aux films de ses ami.e.s. Le documentaire raconte ainsi près de cinquante ans de contre-culture new-yorkaise, et l’apparition puis l’éradication par le Sida d’une communauté LGBT. Entre le Sida et les opioïdes, le point commun est celui du stigmate porté par les malades qui sont considérés comme responsables de leur maladie et abandonnés par l’Etat. Mais ce ne sont pas les victoires symboliques de Nan Goldin et de son association contre les Sacklers, c’est un ancien dossier médical perdu et retrouvé qui confère au film sa fin bouleversante. Ce dossier est celui de Barbara Goldin et il confirme à Nan Goldin le terrible secret qu’elle a toujours pressenti.

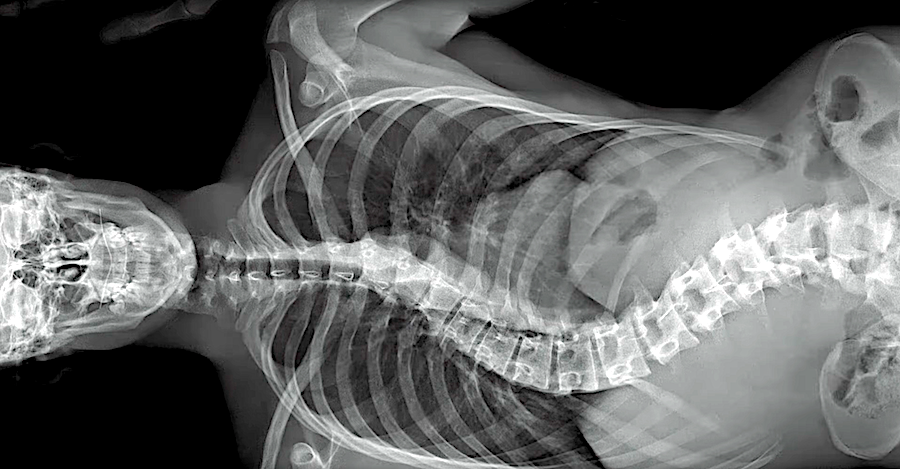

Voyage au centre du corps

De dossier médicaux, il est aussi question dans De Humani Corporis Fabrica (ce qui se traduit par « A propos de la fabrique du corps humain ») (compétition documentaire), titre emprunté à un célèbre traité d’anatomie du médecin André Vésale en 1543. De Verena Paravel et Lucien Castaing-Taylor, cinéastes et anthropologues, on avait déjà vu il y a quelques années au Luxembourg City Film Festival le surprenant documentaire Leviathan, tourné sur un bateau de pêche. Cette fois, c’est à l’intérieur de nous-mêmes qu’ils nous plongent, et le voyage s’avère tout aussi déstabilisant et fantastique qu’une virée à vingt mille lieues sous les mers. On voit des médecins planter des vis dans le cerveau d’un homme éveillé mais surtout, on découvre l’intérieur de notre corps, les tuyaux, les vaisseaux, des gouttelettes attachées aux parois d’on ne sait trop quoi, il y a un sein après l’ablation qui ressemble à un bout de viande ayant passé trop de temps sur le barbecue, on maltraite un pénis, on essaie de compter des cellules cancéreuses sous un microscope et on extrait un bébé du corps de sa mère à l’aide d’une césarienne. Ce petit en train de naître fait à l’envers le voyage que nous effectuons dans le film : de l’intérieur vers l’extérieur et le choc soudain de la lumière et du bruit. Il y a aussi une opération de la prostate qui manque de virer au drame parce que le chirurgien fait cela pour la première fois et ne semble pas très sûr de ses gestes. Car alors que notre regard se trouve à l’intérieur d’un corps humain, nous entendons ce qui se dit au-dehors : les médecins qui papotent, discutent ou – plus inquiétant pour le malade dans la peau duquel nous nous retrouvons très littéralement – se disputent. Verena Paravel et Lucien Castaing-Taylor ont tourné dans plusieurs hôpitaux cette très crue confrontation avec notre propre chair et notre mortalité, sans pour autant réduire le corps à une tuyauterie. Les humains sont là, mais fragilisés, dans un service de gériatrie ou se réveillant après l’opération. L’humanité est aussi celle des médecins et soignants, sauvant des vies jour après jour dans des conditions rendues souvent ardues par l’indifférence de la société et le manque de moyens.

Le plus étonnant est sans doute la réaction de certains critiques qui ont encensé le film mais insistent sur le fait qu’il ne serait pas facile à regarder. Celui du Monde avoue même avoir fermé les yeux la moitié du temps. Il a eu tort, car ce voyage au centre de nos viscères s’avère non seulement fascinant mais d’une grande poésie. (prochaine séance: 9 mars, 21h00 à la Cinémathèque)

[i] En pleine Seconde guerre mondiale, Churchill, Roosevelt et Staline se sont rencontrés en 1943 à Téhéran pour discuter notamment du partage de l’Europe et du débarquement en Normandie.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!