En empruntant le titre d’une chanson chantée par Nina Simone et (dans la version utilisée par le film) Janis Joplin, Mona Achache annonce la couleur. Dans Little Girl Blue, elle part à la recherche du passé de sa mère, qui s’est suicidée à 65 ans sans expliquer son geste. Ressuscitée par l’incarnation troublante qu’en fait Marion Cotillard, Carole Achache revient hanter Mona dans un film envoûtant qui brouille la frontière entre documentaire et fiction.

A la mort de sa mère en 2016, la réalisatrice Mona Achache se trouve face à une énigme – Carole Achache s’est pendue « de sa très haute bibliothèque » sans laisser de lettre d’explication – mais aussi avec 26 caisses remplies de photos, de carnets, de notes et d’enregistrements audio qu’elle refuse tout d’abord d’ouvrir. Quand elle s’y résout malgré tout, elle y découvre des portraits de sa mère jeune, souriante, libre, alors qu’elle-même l’a connue en femme sévère, apparemment attentive à ses enfants mais peu chaleureuse. Mona Achache colle ces photos par dizaines sur les murs, comme le font au cinéma les enquêteurs obsédés par un serial killer. Mais qui, ou plutôt quoi, a donc tué Carole Achache ?

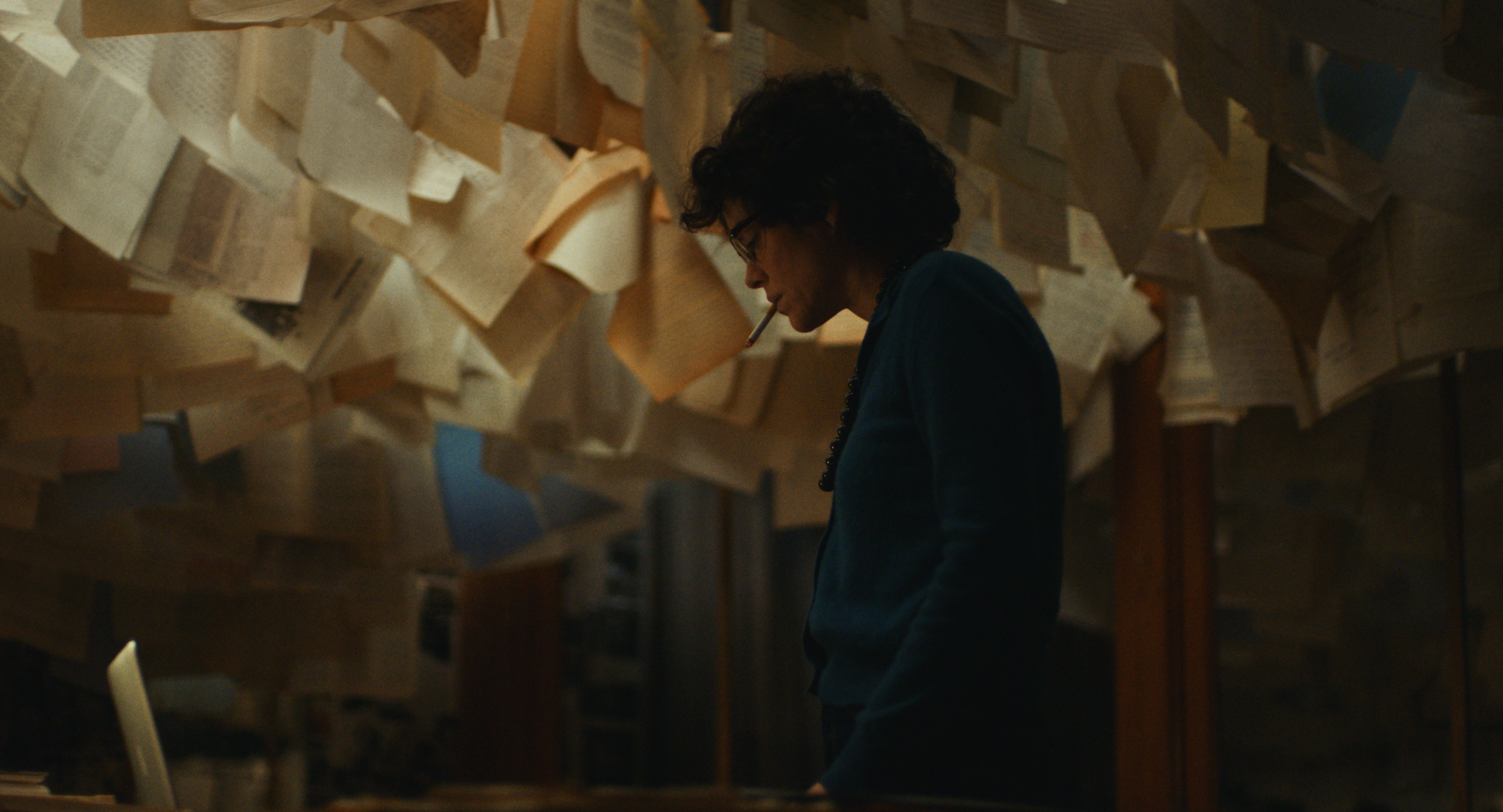

Pour retracer la vie de sa mère, il lui faut d’abord la ressusciter. Mona Achache fait appel à Marion Cotillard qui accepte de disparaître dans la peau de Carole en enfilant ses vêtements, ses bijoux, son parfum ; en parlant avec sa voix, en faisant siens ses gestes, sa façon de tirer sur une cigarette, de taper sur un clavier. Cela peut aller de soi pour une actrice mais Little Girl Blue, outre d’être un film sur la transmission de traumatismes d’une génération de femmes à l’autre, est aussi une mise à nue du métier d’actrice. Devant nos yeux et ceux de la réalisatrice, Marion devient Carole. Cette scène était écrite, mais au lieu de la faire jouer de façon « naturelle », Mona Achache a demandé au dernier moment à Marion Cotillard de l’interpréter comme le final d’un western : les yeux dans les yeux, le regard de Marion défie Mona qui voit se réincarner littéralement devant elle, accessoire après accessoire (pull, collier, perruque, lunettes, lentilles de contact brunes), sa mère.

Marion Cotillard « interprète » également des enregistrements audio de Carole Achache, la voix étant celle d’Achache mais le corps celui de Cotillard. Etrange dédoublement qui déstabilise la réalisatrice autant que les spectateurs et trouble l’actrice : « C’est la chose la plus dure que j’ai faite dans ma vie » s’exclame Marion Cotillard. Cette phrase n’était pas dans le scénario, elle est la trace d’une réelle hésitation de l’actrice qui n’arrivait pas à suivre le débit de son modèle. A d’autres moments, Mona Achache nous montre l’envers du décor, les effets spéciaux utilisés pour faire déambuler Carole dans les rues de Paris, alors que la totalité du film a été tournée dans un hangar désaffecté en Alsace.

La fusion entre le personnage et l’actrice devient plus impressionnant encore au fur et à mesure que Carole vieillit. Les traits de l’actrice se durcissent, se figent… grâce notamment au travail remarquable des maquilleurs Daniel Weimer et Pamela Goldammer (nominée aux Oscars pour le film Border et qui a travaillé sur Game of Thrones). Tout aussi perturbant est le cardigan bleu que portent, durant toute la durée du film, aussi bien Mona que Marion/Carole, impliquant un étrange jeu de miroir entre la mère et la fille, entre l’actrice et la réalisatrice qui joue dans son propre film. La réalisatrice efface ainsi la frontière entre fiction et documentaire au profit de la recherche d’un temps perdu, celui où vécurent sa mère Carole et sa grand-mère Monique et qui n’en finit pas de hanter Mona.

Carole Achache, que Marion Cotillard ramène ainsi à une vie fantomatique, a écrit un livre sur sa propre mère, Monique Lange. Ecrivaine et éditrice, celle-ci était une figure connue du Paris littéraire des années 1950 et 1960, alors dominé par Sartre et Beauvoir. Dans ce milieu à la fois bohème et bourgeois, on adulait le sulfureux écrivain Jean Genet, surnommé le poète voyou. Celui-ci devint l’ami de Monique Lange qui, toute sa vie, n’aimera que des hommes homosexuels. Fière de l’intérêt que le grand écrivain porte à sa fille Carole, Monique n’hésite pas à la lui confier alors qu’elle n’a que onze ans.

L’histoire rappelle tristement celle de Vanessa Springora qui connaîtra vingt ans plus tard un sort semblable auprès de Gabriel Matzneff. Genet ne viole pas Carole mais la met entre les mains de ses amants avant de se détourner d’elle, quand elle se « banalise » à ses yeux en perdant son corps androgyne d’enfant. Vanessa Springora écrira Le Consentement, Carole Achache le livre Fille de, édité en 2011. Dans le journal Le Monde, Mona Achache a dit de ce livre qu’ « il a été lu, mais pas compris comme il aurait dû l’être ». L’un de ceux qui l’ont manifestement mal lu est le critique… du Monde qui écrivait en 2012 que Jean Genet y apparait comme « extraordinairement présent, inattendu dans un rôle de grand frère protecteur et attendri » ! Le magazine Têtu (dédié à l’actualité LGBTQI+) n’avait visiblement pas compris la même chose et rapportait que Genet y est décrit comme un « être retors, pervers même, qui manipule […] tout et tout le monde » et qui a poussé au suicide son amant Abdallah Bentaga. Comme Vanessa Springora, Carole Achache sombrera par la suite dans la drogue et le sexe, tandis que Genet et Matzneff sont encensés par le Tout-Paris.

Carole se refuse toutefois à condamner en bloc ce qui lui est arrivé. Ce milieu, dans lequel elle a grandi et qui lui a volé son enfance, est aussi celui qui l’a structurée et formée. Genet lui a expliqué Dostoïevski, ouvert des portes sur un monde inconnu. Mais toute sa vie, elle a cherché, sans y réussir, à comprendre sa mère qui a laissé faire sans lui laisser le temps de grandir. Carole a-t-elle été anéantie de voir sa fille Mona violée à son tour lors d’un séjour chez le mari de Monique ? Ce dernier – il s’agit de l’écrivain espagnol Juan Goytisolo – vit alors à Marrakech au milieu de jeunes et beaux Arabes dont l’un abusera de l’adolescente Mona. Au milieu de cette lignée matriarcale dans laquelle les géniteurs semblent toujours absents, Carole se dit frappée par une malédiction. Mais n’est-ce pas plutôt l’aboutissement d’un système colonial-patriarcal, qui pèse sur les femmes tout autant que sur les jeunes hommes arabes, souvent illettrés, dont s’entourent Genet et Goytisolo et dont raffolait aussi Gabriel Matzneff ?

Rien n’est jamais simple et c’est ce que démontre Mona Achache en multipliant les témoignages et les entrées dans son récit, en ressortant de leurs cartons ces centaines de photos et de films amateurs qui nous font scruter à l’infini les visages et les corps de sa mère et de sa grand-mère, en nous perdant dans le labyrinthe d’un hangar qui tient lieu de décor unique à trois vies entremêlées. Ces destins de femmes du 20e siècle ont forgé le sien mais de partir à la rencontre des fantômes du passé lui permet de les dépasser. Et de citer, comme une victoire, à la fin de son film, la réponse de Jean Cocteau à la question „D’une maison en feu, qu’emporteriez-vous“: „J’emporterais le feu“.

Prochaine séance: 11 décembre au Cinéma Scala (Thionville)

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!